基于弯剪梁模型和Von Karman风速谱的高层建筑风振系数实用算法

王国砚,张福寿,冯智楷

(1.同济大学 航空航天与力学学院,上海 200092;2.上海史狄尔建筑减震科技有限公司,上海 200092;3.河南省交通规划设计研究院股份有限公司,河南 郑州 450000)

在高层建筑风致振动分析中,结构的振型、脉动风的风速谱和频域空间相关性模型等是影响结构风致响应计算的重要参数。

对于振型而言,由于高层建筑在几何上的复杂性,如何既有效又简单地确定其振型是个难题[1]。由于高层建筑高宽比的限制(一般最多为8∶1),所以其整体变形呈弯剪特征[2];且不同的结构体系,其弯剪变形的特征有所不同。目前许多国家的风荷载规范[3-5]是借助于等截面匀质竖向悬臂梁模型来模拟一般的高层建筑,基于梁弯曲振动理论建立其第一阶振型(也称基本振型)的简化实用计算式,并据此根据结构动力学和结构风工程理论建立风振系数(dynamic response factor,DRF)或阵风荷载因子(gust load factor,GLF)的简化实用计算式。然而在这一过程中,一般的做法是:首先基于忽略剪切变形的Euler-Bernoulli 梁理论建立高层建筑风致振动分析的理论框架,然后在仅考虑基本振型响应贡献的情况下对基本振型进行简化和修正,以考虑剪切变形的影响。为了尽可能简化计算,许多国家风荷载规范的风振系数计算式中的振型函数都采用了极为简单的形式[3-5]。但如何确保简化振型在理论上的合理性是值得研究的问题[1,6-7]。理论上讲,为考虑高层建筑的剪切变形影响,至少应采用Timoshenko梁模型。但一般认为,在线弹性小变形假定下,高层建筑横向弯曲振动中任一微段的转动惯量效应可以忽略不计。所以,采用弯剪型悬臂梁模型来模拟高层建筑的风致振动应该是合理的[2],据此建立的简化振型可认为是尽可能地有效反映了不同结构的弯剪变形特征。

对于风速谱,从目前世界上大多数国家风荷载规范看,主要有Davenport 谱、Harris 谱、修 正 的Kaimal 谱和Von Karman 谱等[8]。前两类风速谱的折算谱不随高度变化,后两类风速谱的折算谱则随高度变化,且Von Karman风速谱是唯一同时满足风速谱3 个主要特征的风速谱理论模型,受到国际风工程协会工作组(WGE)的推荐[8]。对于空间相关性模型,国际上普遍认可的模型是Davenport 模型,此外还有Shiotani 模型、ECCS(欧洲钢铁建造工程协会)模型等[9]。后两类模型与频率无关,便于简化计算,而Davenport模型则涵盖了频率相关项。从目前国际主流的风荷载理论[10-11]和国际风工程界的评价看,Von Karman 谱和Davenport 空间相关性模型为国际上研究和应用较多的风速谱模型和频域空间相关性模型。我国采用的则是Davenport谱和Shiotani频域空间相关性模型。

经过几代结构风工程专家学者的辛勤努力,我国已经建立体系完整的结构风荷载规范,为各类工程结构的建设提供了有力保障。然而,我国目前正在扩大对外开放,积极推进“一带一路”建设,我们国家的风荷载规范也面临走出去和国际接轨的现状。显然,从与国际接轨考虑,采用Von Karman 谱和Davenport频域空间相关性模型应该是有利的,但这会带来几方面的问题:首先是会给风振系数的计算带来很大困难,其次还要考虑与国内现行规范如何衔接等问题。

本文作者于2018 年基于弯剪梁理论建立了一种新的高层建筑基本振型简化算式[6],于2019 年基于这种新的简化振型建立了符合我国现行荷载规范[3](以下简称“规范”)的风振系数实用算式[12],在此基础上又进一步采用Von Karman 风速谱和Davenport空间相关性模型,建立了新的风振系数实用计算式。

1 高层建筑横向弯曲振动基本振型简化算式

根据形状比较规则的高层建筑的变形特点,采用等截面匀质弯剪型竖向悬臂梁作为其力学模型。据此,在进行该结构横向弯曲振动的自振特性分析时,相应的运动微分方程为[2,6]

式中:E和G分别为材料的弹性模量和剪切模量;I和A分别为梁横截面的主惯性矩和面积;EI和GA分别为弯剪梁横截面的弯曲刚度和剪切刚度,也即高层建筑的整体抗弯和抗剪刚度;m为梁的线质量密度,也即高层建筑的单位高度质量;χ为考虑梁横截面上剪应力分布不均匀而引入的修正系数;y(z,t)为梁的横向线位移,也即高层建筑的侧移;z为从支座算起的沿梁轴线(即建筑高度)方向的竖向坐标。

同时,引入如下的刚度特征值[2,6]:

式中:λ为反映高层建筑弯剪型变形特征的重要参数,为量纲一参数,λ值越小,结构越呈剪切变形特征,λ值越大,结构越呈弯曲变形特征;H为梁高度,也即建筑物的高度。

需要注意的是,由式(2)定义的刚度特征值和常见高层建筑设计计算理论中针对高层建筑框架剪力墙和剪力墙等结构体系定义的刚度特征值[13]不同,其内涵(即刚度特征值与结构变形特征之间的关系)甚至相反。本文以下所说的刚度特征值均是指由式(2)定义的刚度特征值。

通过求解方程(1),同时考虑弯剪型悬臂梁的边界条件,可以求出该梁的第j阶振型函数 (j= 1,2,…)为[2,6]

式中:k1j和k2j均为与固有频率相关的系数,具体取值详见文献[2]或文献[6]。

由式(3)可知,该振型的表达式和计算过程均十分复杂。因此,为能在工程中得到广泛应用,必须对其进行简化。由于在求高层建筑位移和内力等风致响应时主要由基本振型响应贡献所控制,所以在计算风振系数时各国规范一般只考虑基本振型。本文作者经过大量的数值计算分析和非线性拟合研究,基于式(3)获得该梁(也即高层建筑)的基本振型简化算式如下[6]:

式中:β是振型指数,可根据λ值按下式计算[6]:

或者,也可以根据结构的前两阶固有频率f1和f2按下式计算[6]:

也就是说,在已知高层建筑刚度特征值λ或前两阶固有频率f1和f2的情况下,可通过式(5)或式(6)计算出振型指数β,然后即可通过式(4)得出具有各种弯剪变形特征的高层建筑的基本振型简化算式。验算结果表明,由此得出的基本振型简化算式与具有等截面匀质特征的高层建筑的基本振型十分吻合[6]。

综上所述,确定高层建筑基本振型简化算式的关键在于振型指数β的计算,可采用两种途径:第一种是根据结构的刚度特征值λ,基于式(5)计算,这种方法在λ取值为零(剪切型)到无穷大(纯弯型)的范围内都是有效的,且相应的振型指数β取值在(0.957,1.918)之间变化;第二种是根据结构的前两阶固有频率f1和f2,基于式(6)计算,但这种方法要求f2和f1的比值至少不低于2.950。但根据悬臂梁的振动理论,即使是在纯剪切梁的极端情况下,前两阶频率比最小也为3.000;在弯剪梁的情况下,前两阶频率比会越来越大,直至纯弯梁(即Euler-Bernoulli梁)的前两阶频率比为6.267。所以,在一般近似具有等截面匀质特征,可简化为悬臂梁的高层建筑情况下,要求前两阶频率比大于3.000并不苛刻。

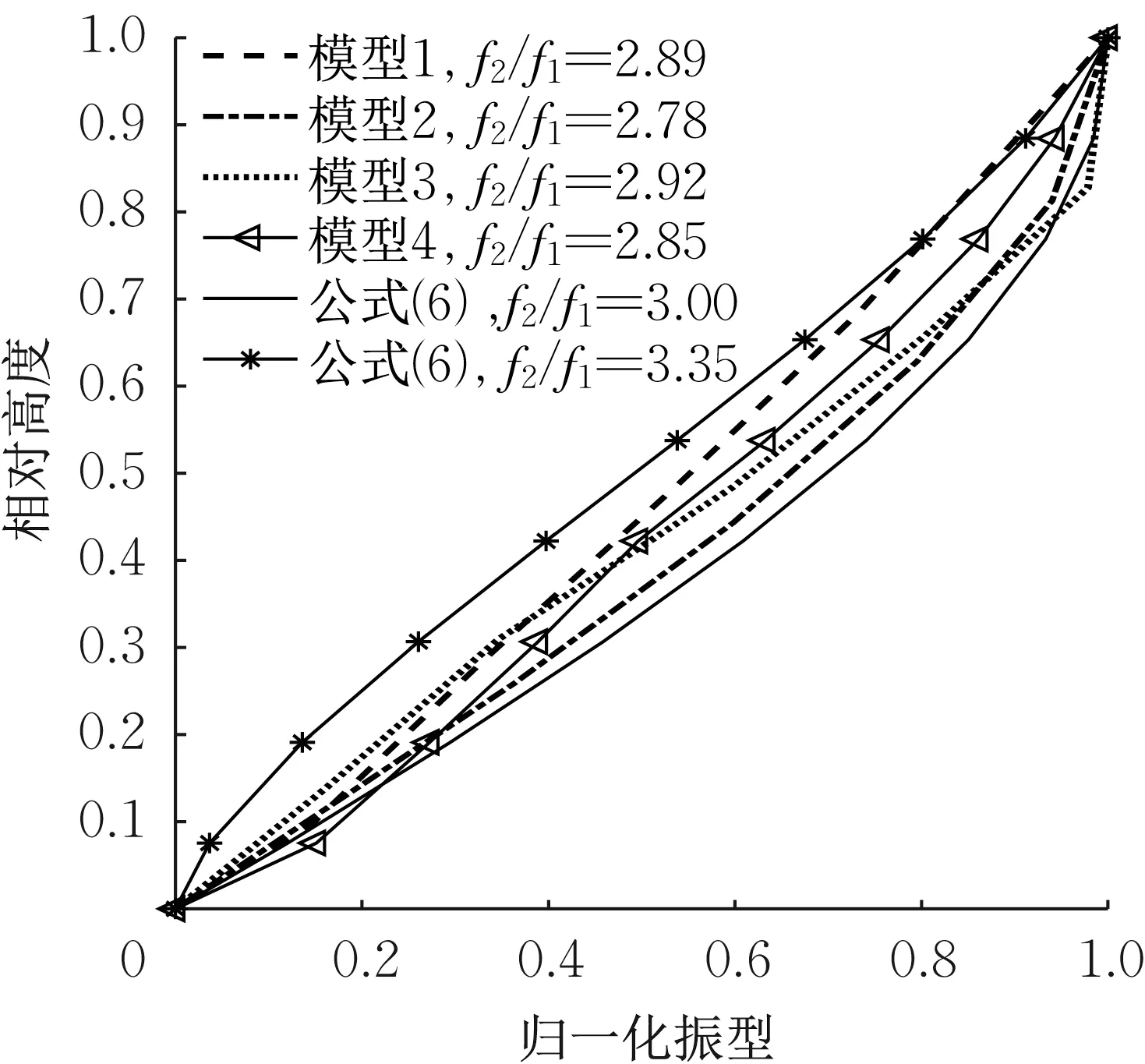

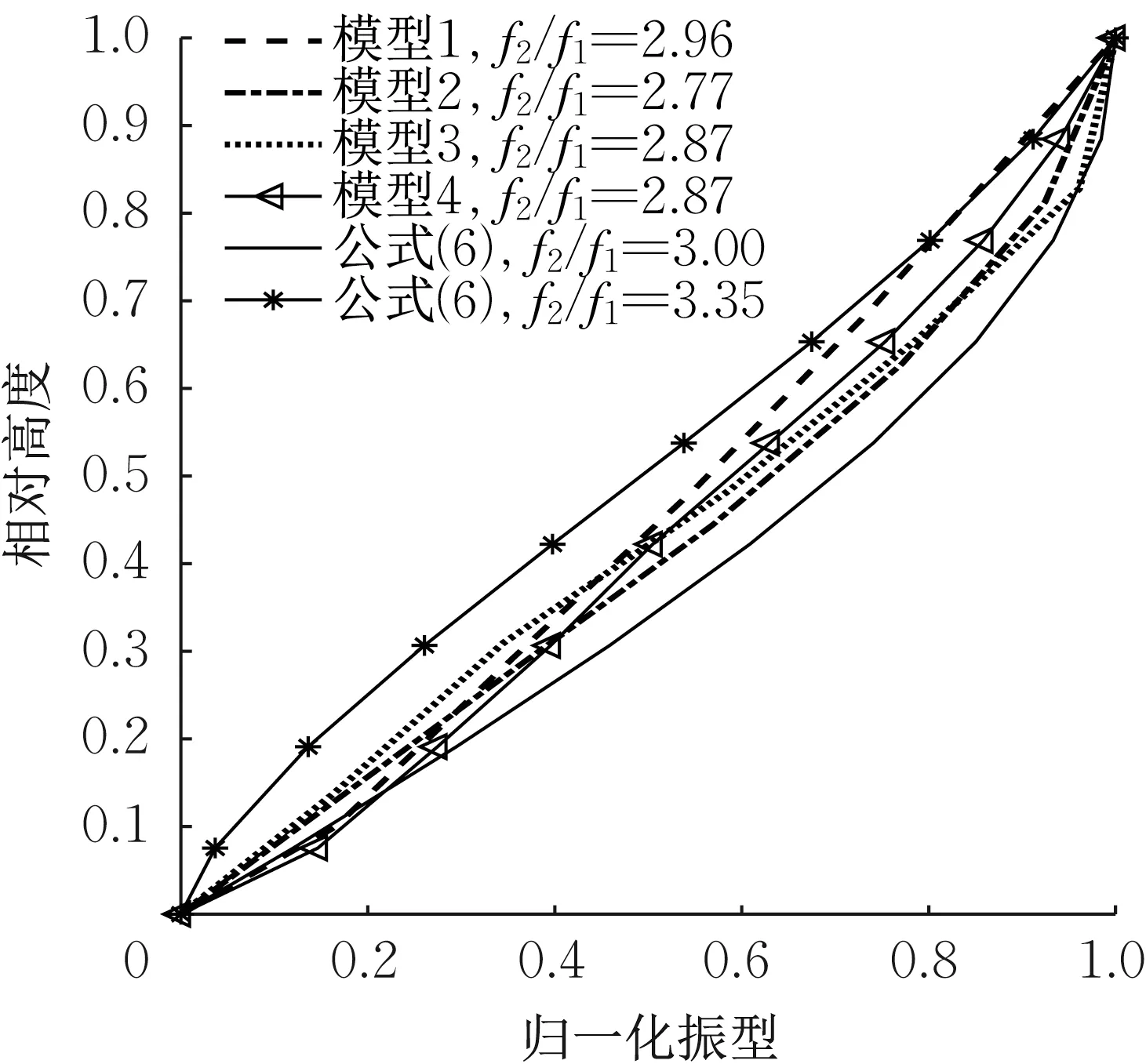

如果结构的前两阶频率比小于3.000,理论上已不适用于悬臂梁模型,但如果差别在10%以内,可近似按3.000 考虑。为验证这一点,本文结合文献[14]等列出的实际工程案例,选取32组高度在25~400 m 之间的典型高层建筑样本,其中12 栋为一阶振型偏剪切的框架结构,建筑高度在24~90 m之间。经统计,非框架结构的固有频率比均大于3.000;12栋框架结构的X、Y向各自前两阶平动频率比在2.770~3.410 之间,其中有4 栋的频率比低于3.000。本文分别取前两阶频率比为3.000 和3.350,采用式(6)和式(4)进行计算,做出与这两个频率比对应的归一化振型,然后将这4 栋频率比低于3.000的建筑对应的4组振型与之比较,结果如图1 和图2 所示。可见,这4 组振型基本落在频率比取3.000和3.350对应的振型之间。4栋建筑按有限元计算的X、Y方向振型与按式(6)和式(4)计算的频率比为3.000 对应的振型相比,在绝大部分高度范围内均偏小。因此,当频率比小于3.000 但不低于2.800 时,近似按3.000 计算振型,据此计算风振系数应属偏保守。

图1 4栋建筑X向振型比较Fig.1 Comparison of modes in X-direction of 4 buildings

图2 4栋建筑Y向振型比较Fig.2 Comparison of modes in Y-direction of 4 buildings

2 脉动风的风速谱与频域空间相关性模型

根据目前的结构风工程理论[2-3,9-10],在进行高层建筑顺风向风振响应计算时,一般是基于片条理论和准定常假定,根据来流风速动力特性建立风振系数计算式;在此基础上,建立高层建筑等效静力风荷载(即风荷载标准值)的计算式。其中,反映来流风速动力特性的主要参数有湍流度、湍流积分尺度、脉动风速谱和频域空间相关性函数等。

在我国目前的结构风荷载理论中[2-3,9],湍流度一般按下式计算[3]:

式中:I10为10 m 高度处的湍流度,与地面粗糙度有关;α为指数律风剖面理论中反映地面粗糙度的指数。

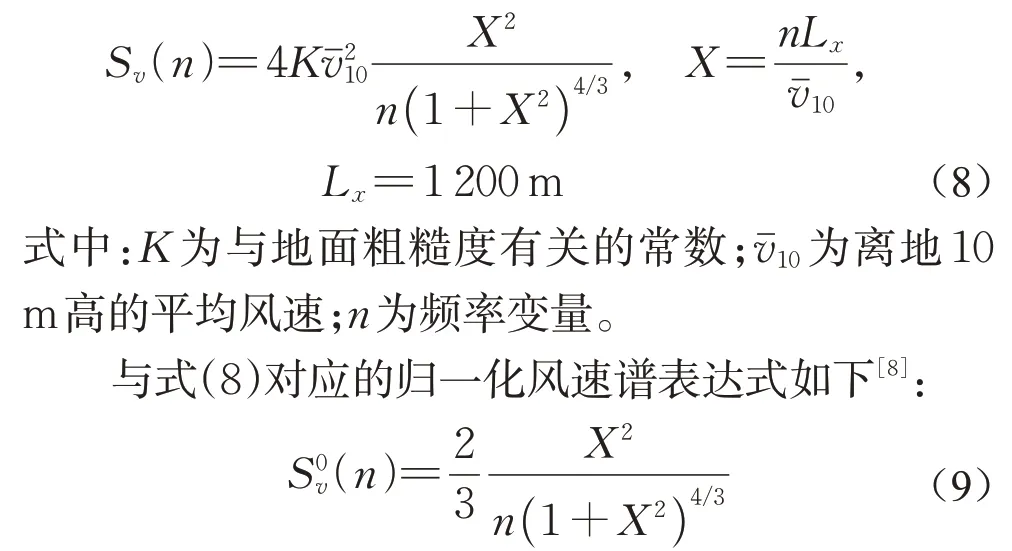

在我国目前的结构风荷载理论中未见明显反映湍流积分尺度的参数,而是以Davenport风速谱模型中的L=1 200 m作为衡量脉动风湍流积分尺度的一个参数;采用Davenport 的与高度无关的风速谱,其计算式如下[9]:

Davenport 谱[2]与真实情况比较吻合,且计算比较简单(紊流尺度与高度无关)。但Von Karman 谱是唯一同时满足风速谱3个主要特征的风速谱理论模型,受到国际风工程协会工作组(WGE)的推荐[8]。日本、澳大利亚、新西兰等国,以及国际标准化组织(ISO),均采用Von Karman 风速谱[8,15-16]。所以,从与国际接轨角度考虑,本文在我国风荷载理论的基础上采用Von Karman归一化风速谱,其具体表达式如下[8]:

式中:vˉ(z)为离地z高度处的平均风速,可通过基本风压w0和风压高度变化系数μz(z)按下式计算[3]:

正因为如此,Von Karman 谱被认为随高度变化;L(z)为湍流积分尺度。一般认为,湍流积分尺度取值的离散性较大[10]。根据日本规范[15]和国际标准化组织规范[16],可给出如下被广泛认可的算式:

关于频域空间相关性函数,国际上普遍认可的模型有与频率有关的Davenport模型,此外还有与频率无关的Shiotani、ECCS(欧洲钢铁建造工程协会)模型[9]。我国规范中采用的是其中应用最简便的Shiotani模型[2,9],即

而国际上研究和应用较多的还是Davenport 模型,所以从与国际接轨角度考虑,本文在我国风荷载理论的基础上采用Davenport 模型,其表达式如下[2]:

式中:Cx=8、Cz=7,vˉz1和vˉz2分别为z1、z2两个高度处的来流平均风速;n为频率变量。

本文的风振系数实用算式主要是在式(4)、式(10)~(12)和式(14)基础上,经大量数值计算和非线性拟合分析后建立的。需要说明的是,在目前风工程理论文献中,频率变量一般采用n表示,而本文用f表示。

3 高层建筑风振系数实用算式

可以证明,在采用弯剪梁模型的情况下,基于结构顺风向风振理论得到的风振系数理论表达式仍与我国规范条文说明[3,9]中用积分形式给出的风振系数表达式相同。所以,将式(4)、(10)~(12)、(14)代入我国规范条文说明中用积分形式给出的风振系数表达式,最终可得出如下形式的风振系数实用算式:

式中:g为峰值因子;ς1为与结构基本振型对应的阻尼比;μz(z)为风压高度变化系数,它们均可按我国规范取值或计算;φ1(z)为结构沿顺风向的基本振型函数,可按式(4)计算;BS和RS分别为背景响应分量因子和共振响应分量因子。

(1)背景响应分量因子BS

式中:B为建筑物宽度;α为地面粗糙度指数,按我国规范取值;Kb为考虑振型形状影响的修正系数,可根据振型指数β按下式计算:

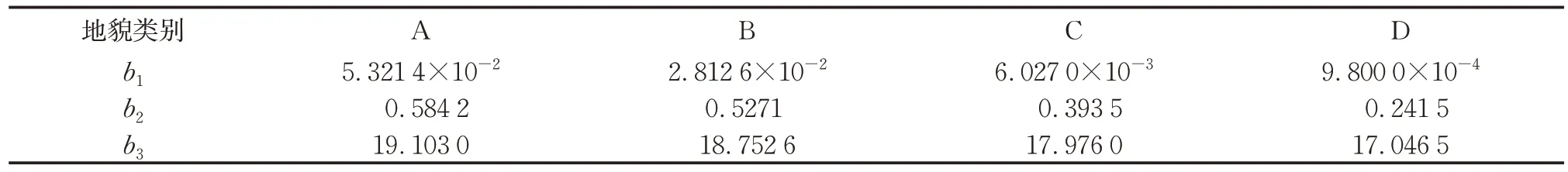

式(16)、(17)中:b1、b2、b3为拟合参数,根据我国规范规定的4类抗风地貌取值,见表1。

表1 背景响应分量因子中的拟合参数取值Tab.1 Fitting parameters in the factor of background response component

(2)共振响应分量因子RS

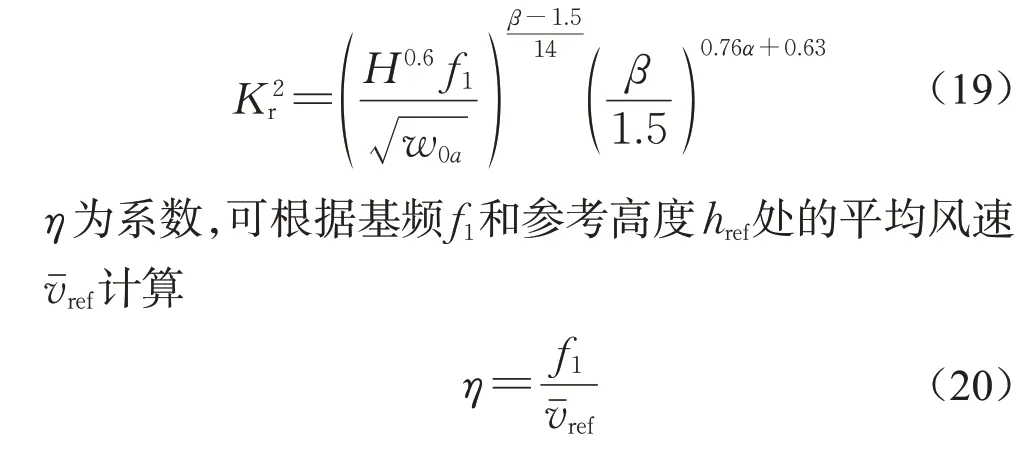

式中:href为参考高度;Kr可根据结构沿顺风向的第一阶固有频率(也简称基频)f1、振型指数β、建设场地10 m高度处的风压w0a(w0a=μz0w0,w0为基本风压、μz0为离地10 m高度处的风压高度变化系数)等参数计算,即

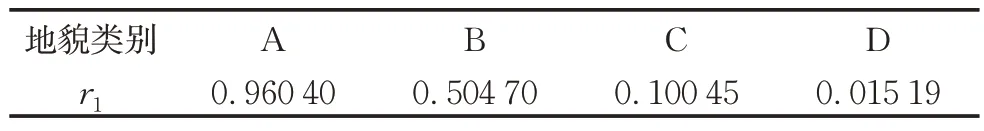

本文取参考高度为href=0.75H;r1为拟合参数,根据我国规范规定的4类抗风地貌取值,见表2。

表2 共振响应分量因子中的拟合参数取值Tab.2 Fitting parameters in the factor of resonant response component

4 误差分析

4.1 风振系数理论算式

基于随机振动理论对采用弯剪梁模拟的高层建筑顺风向风振进行分析,采用等效风振力法[2],可得出如下我国规范条文说明中给出的风振系数计算式[3]:

式中:ν为脉动影响系数,计算式[3]为

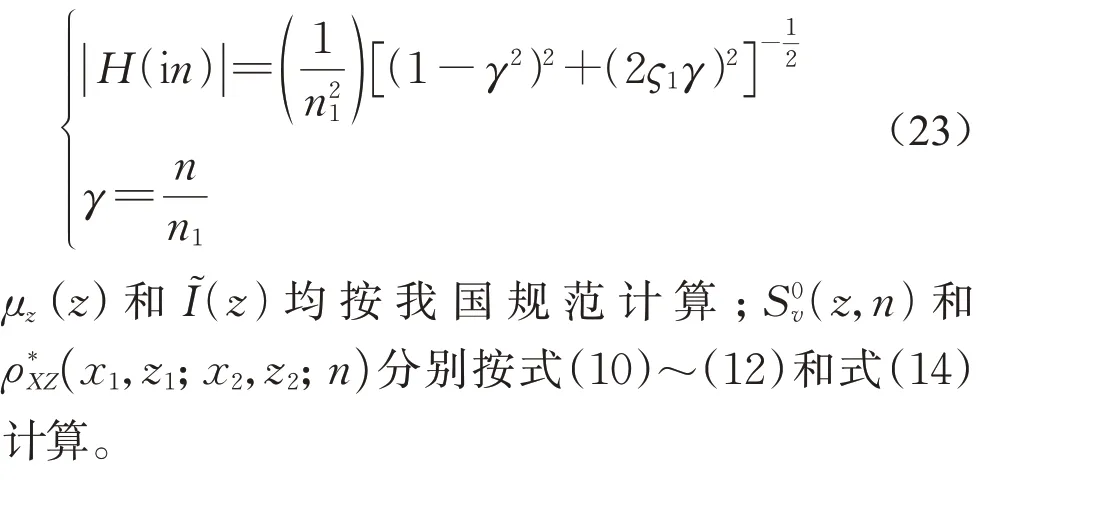

其中,n1为结构沿顺风向的基频;φ1(z)为结构相应的基本振型;|H1(in)|为与结构基本振型对应的频率响应函数的模,i 是虚单位;μz(z)为来流平均风压的高度变化系数;I͂(z)为来流脉动风的湍流度系数;S0v(z,n) 为来流脉动风速的归一化风速谱;(x1,z1;x2,z2;n)为反映来流脉动风速频域空间相关性的函数。

在对式(22)进行计算时,φ1(z)按式(4)计算;|H1(in)|可根据基频n1和对应的阻尼比ς1计算

4.2 本文风振系数实用算式

本文建立的风振系数实用算式即为式(15)~(20),它们是在式(21)的基础上采用非线性最小二乘法拟合得到的。在拟合计算过程中,为和我国规范保持一致,对于高层建筑也乘以了0.7 的折减系数[3]。

4.3 比较结果

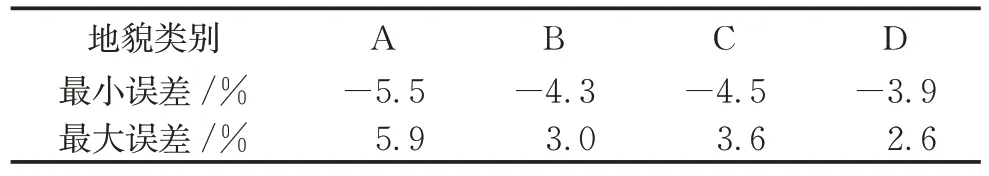

由于本文由式(15)给出的风振系数实用算式是在式(21)基础上建立的,所以只需比较这两式之间计算结果的差别,即可对本文风振系数实用算式的误差进行分析。对比式(15)和式(21)时,只需比较式(15)中根号部分(也可视为脉动影响系数)的计算结果与式(22)的计算结果即可。但式(22)的计算既涉及到地貌类别,也涉及基本风压、振型指数、建筑高度和宽度、基频和对应阻尼比6个参数。考虑4种地貌类别,对这6 组参数在我国规范常见取值范围内进行取值,通过排列组合,共计选择了15 360个样本。通过计算分析,得出式(15)中根号部分计算结果与式(22)计算结果之间的最大和最小相对误差,如表3所示。

表3 本文风振系数中脉动影响系数实用算式相对于理论算式的误差Tab.3 Relative error between the practical algo⁃rithm of fluctuate influential factor in DRF of this paper and the theoretical formula

由表3 可知,本文风振系数实用算式相对于理论算式的正负误差均不超过6.0%,表明本文实用算式既具有很好的精度又简单实用。

5 本文风振系数算式与规范中风振系数算式的比较

以两个较典型的横截面均为矩形且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层建筑为例,对本文的和我国规范中的风振系数实用算式进行比较分析。为使比较更为全面,将文献[12]中基于弯剪梁模型,按我国风荷载规范理论建立的风振系数实用算式也纳入比较范围。

5.1 算例Ⅰ

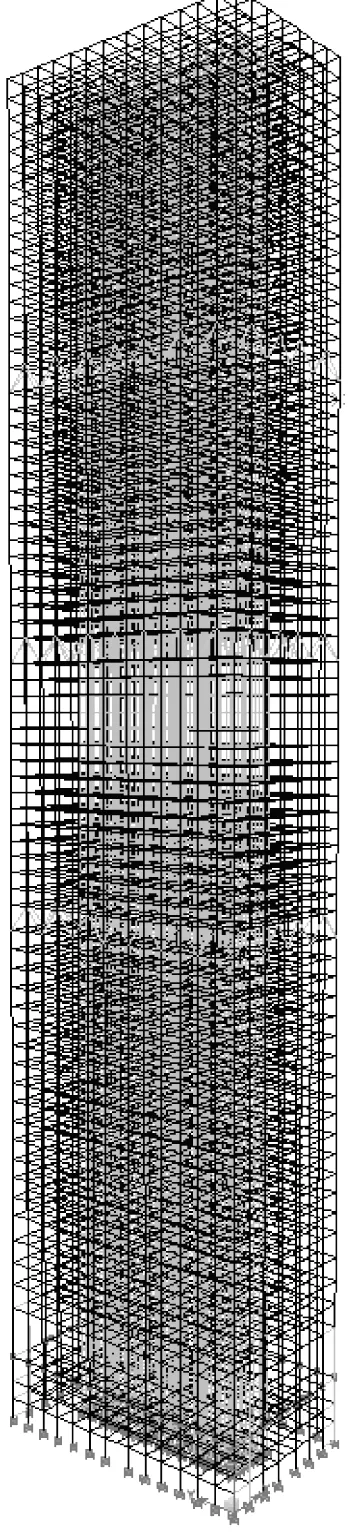

算例Ⅰ为框架剪力墙结构体系高层建筑,高度H=290.40 m,迎风面宽度B=57.00 m,顺风向长度D=34.20 m,共73 层;用于有限元计算的结构计算简图如图3 所示。建筑物位于B 类地貌地区,100年重现期的基本风压为0.5 kN∙m−2。

图3 算例Ⅰ的有限元模型Fig.3 FEM model of Example Ⅰ

基于有限元分析得到的结构沿顺风向前两阶固有频率分别为f1=0.146 Hz、f2=0.545 Hz,各阶振型阻尼比均取0.02;该结构与f1对应的基本振型为沿顺风向的侧移振型,且呈弯剪型。根据结构的前两阶固有频率可推算出该结构的刚度特征值为λ=3.03。

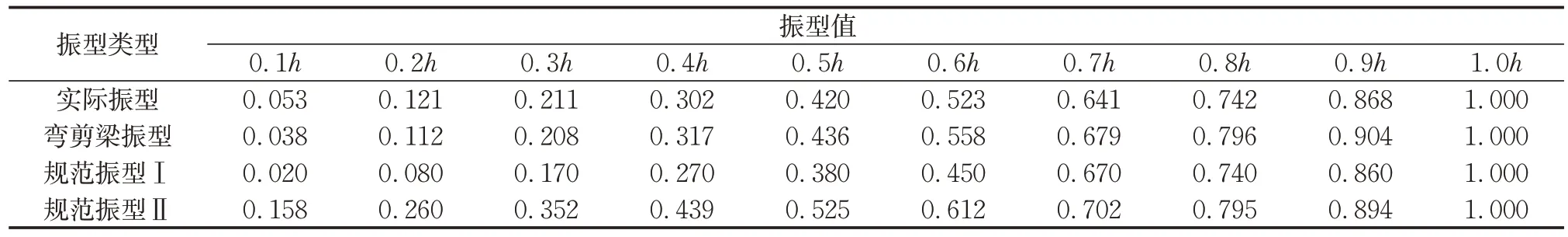

首先,进行振型形状对比。如果按规范进行计算,该结构的基本振型可按规范附录G 的表G.0.3计算;另外,规范中还提供了一个由正切函数表达的振型φ1(z)=tan[0.25π(z/H)0.7]。若按本文给出的弯剪梁简化振型计算,可先根据前两阶固有频率通过式(6)计算出振型指数β=1.59,然后按式(4)算出该结构的基本振型值。按沿高度10 等分计算的振型值列于表4,相应的振型图如图4所示。图4中,“实际振型”是基于有限元计算得到的振型;“弯剪梁振型”是按本文方法得到的振型;“规范振型Ⅰ”是规范表G.0.3 给出的振型;“规范振型Ⅱ”是规范正切函数给出的振型。需要说明的是,该高层建筑虽然总高度为290.40 m,但考虑到部分楼层在地下以及地面以上裙房部分的约束作用,本文取有效高度h= 261.70 m,按10等分计算振型值。

表4 算例Ⅰ的基本振型值Tab.4 Data of the first mode of ExampleⅠ

图4 算例Ⅰ的基本振型Fig.4 Shape of the fundamental mode of Example Ⅰ

从表4的数据和图4可以看出,本文基于弯剪梁理论计算的振型与有限元计算的结果相比,在下部区域大约70%的高度范围内都比较吻合,只有在顶部附近大约20%左右的区域偏大,最大的绝对偏差为0.054,对应的相对偏差为7.27%(底部的相对偏差达到−28.00%左右,这是因为底部振型值的比较基数太小)。规范表G.0.3 的振型与有限元计算结果相比,在下部区域大约70%的高度范围内差别都比较大(尤其是0.6h处),最大的绝对偏差为−0.071,对应的相对偏差为−13.91%,只有在顶部附近大约20%左右的区域比较吻合。相比而言,规范提供的正切函数振型明显具有剪切型特征,与有限元振型偏差都比较大,所以对本例而言不太适用。

通过分析可见,对于本例而言,基于弯剪梁的简化振型和规范表G.0.3 的振型,都与实际振型比较吻合;相对而言,基于弯剪梁的简化振型更具有通用性。

其次,进行风振系数的对比。本例对风振系数的计算考虑以下几种情形:

(1)完全采用规范中的风振系数算式进行计算,振型采用规范表G.0.3给出的数值,计算结果称为“GF‒Now”(注:鉴于正切函数振型不适合于本例,所以就不再采用该振型函数计算风振系数)。

(2)将振型替换为弯剪梁简化振型,其余完全按规范中的算式计算,相应的计算结果称为“WJL‒DS‒GF‒Now”。

(3)进而采用弯剪梁简化振型,以规范中的风荷载理论模型(即“Davenport风速谱+Shiotani 空间相关性模型”、等效风振力法),拟合出与规范一致的风振系数算式(仅参数不同,详见文献[12])进行计算,计算结果称为“WJL‒DS‒GF‒New”。

(4)采用弯剪梁简化振型,同时采用“Von Karman 风速谱+Davenport 空间相关性”的风荷载理论模型、等效风振力法,拟合出本文的风振系数算式(即式(15))进行计算,计算结果称为“WJL‒VD‒GF‒NH”。

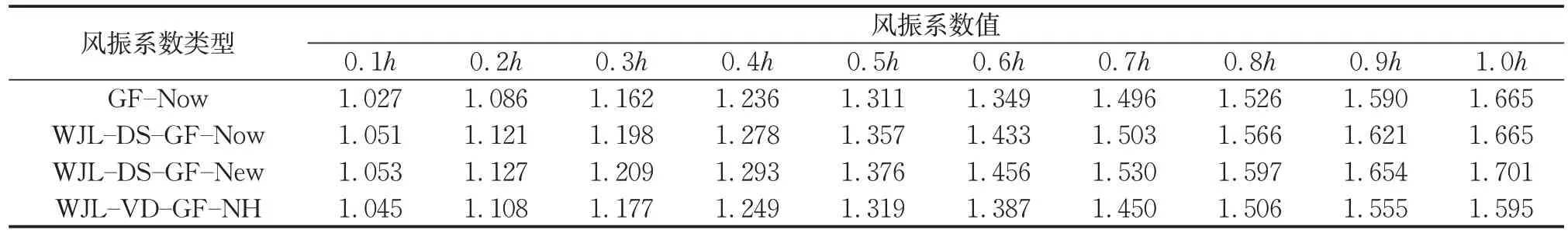

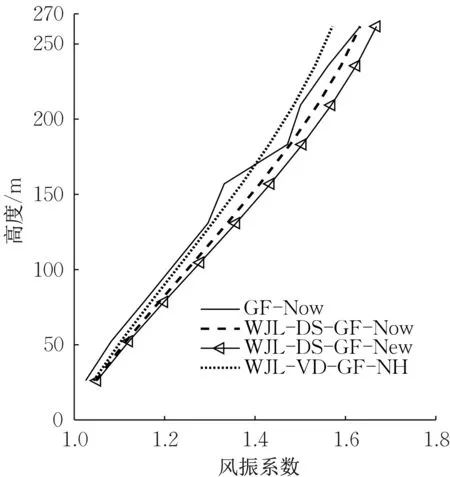

相应的风振系数按高度h的10 等分计算,结果见表5,风振系数沿高度变化的曲线如图5所示。

表5 算例Ⅰ的风振系数值Tab.5 Data of the DRF of Example Ⅰ

图5 算例Ⅰ的风振系数Fig.5 DRF of Example Ⅰ

由表5和图5可见,如果以完全采用规范中风振系数计算式的计算结果(GF‒Now)作为比较基准,则

(1)如果仅仅将振型由规范表G.0.3 修改为弯剪梁简化振型(即式(4)),其余完全按规范中的风振系数算式计算,则可使得风振系数计算值(WJL‒DS‒GF‒Now)均有所提高,但提高幅度不大,除在0.6h处偏差为6.2%(与此处振型值有关),其余偏差均不超过3.5%;但由于规范在建立风振系数计算式时采用的振型函数为正切函数,并未与结构弯剪变形特征有依赖关系,所以这种算法的合理性值得商榷。

(2)如果在建立风振系数计算式时就引入弯剪梁简化振型,建立与规范形式一致的风振系数算式(仅参数不同,详见文献[12]),则风振系数计算值(WJL‒DS‒GF‒New)还会有进一步提高,但提高幅度不大,除在0.6h处偏差为7.9%外,其余偏差均不超过5.0%。

(3)如果采用弯剪梁简化振型函数和“Von Karman 风速谱+Davenport 空间相关性”的风荷载理论模型、等效风振力法,在此基础上建立与规范相似的风振系数算式,则风振系数计算结果(WJL‒VD‒GF‒NH)与完全按规范中风振系数算式计算的结果差别总体最小(最大相对偏差不超过4.3%);但在结构顶部,本文计算的风振系数值偏小。

至于按本文方法,基于“Von Karman 风速谱+Davenport空间相关性”模型计算的风振系数在结构顶部偏小的原因,分析如下:① Von Karman 谱沿高度变化,越往高处,脉动风湍流度越小,从而谱值应相对越小;而Davenport 谱沿高度不变化,况且在高频区域Davenport 谱偏大[10],所以按Davenport谱计算风振系数偏大。② Davenport 空间相关性与频率有关,频率越高则相关性越小,也会导致计算风振系数的积分结果相对变小;而Shiotani空间相关性与频率无关,当在整个频域内积分时,其值也会偏大。所以,综合来看,并不能认为基于“Von Karman风速谱+Davenport空间相关性”计算的风振系数偏小就一定不合理。

5.2 算例Ⅱ

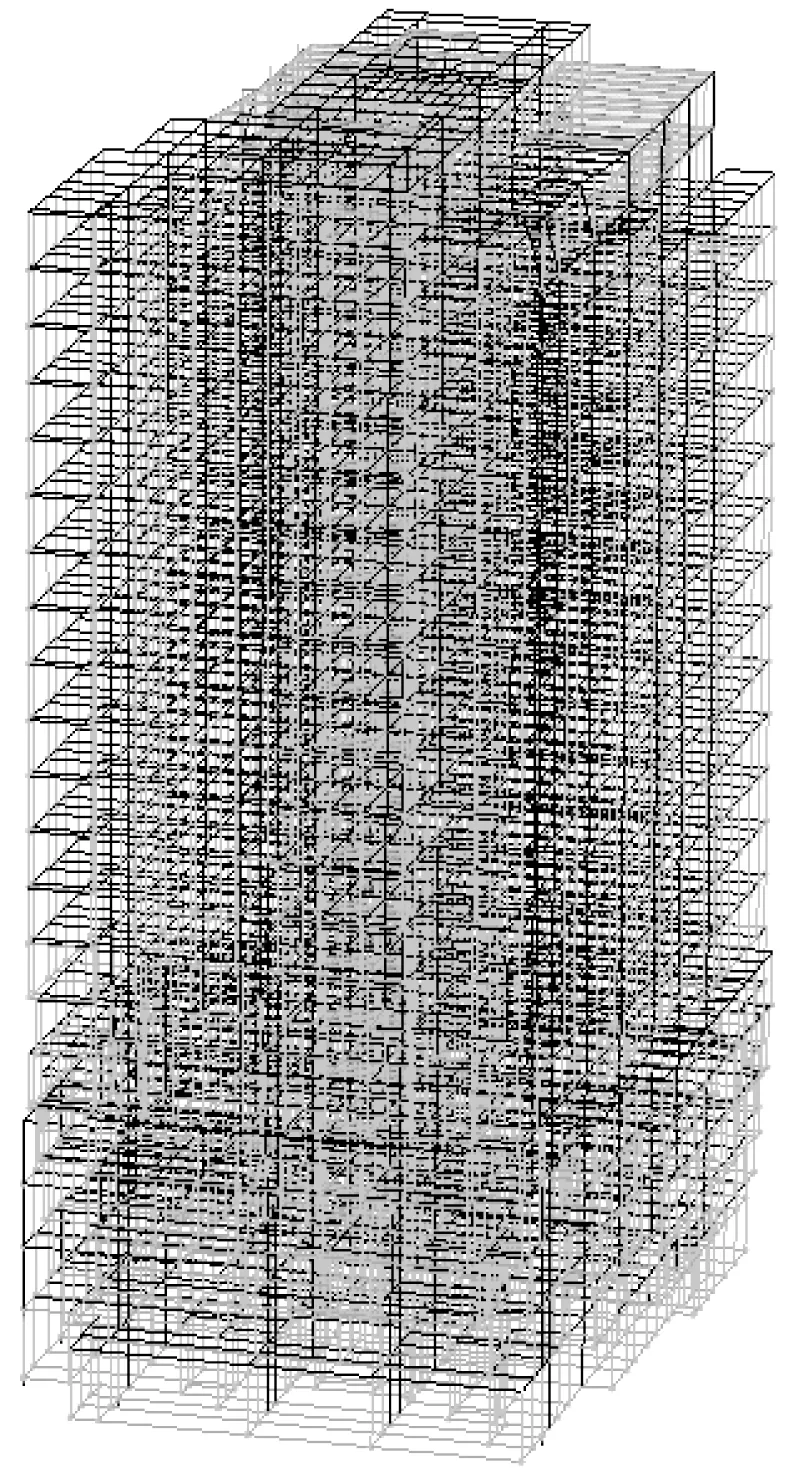

算例Ⅱ为框架结构体系高层建筑,高度H=107.60 m,迎风面宽度B=56.00 m,顺风向长度D=40.00 m,共26层;用于有限元计算的结构计算简图如图6所示。建筑物位于C类地貌地区,100年重现期的基本风压为0.45 kN∙m−2。

图6 算例Ⅱ的有限元模型Fig.6 FEM model of Example Ⅱ

基于有限元分析得到的结构沿顺风向前两阶固有频率分别为f1=0.184 Hz、f2=0.553 Hz,各阶振型阻尼比均取0.03;结构与f1对应的基本振型为沿顺风向的侧移振型,且呈偏剪切型。根据结构的前两阶固有频率可推算出该结构的刚度特征值为λ=0.354。

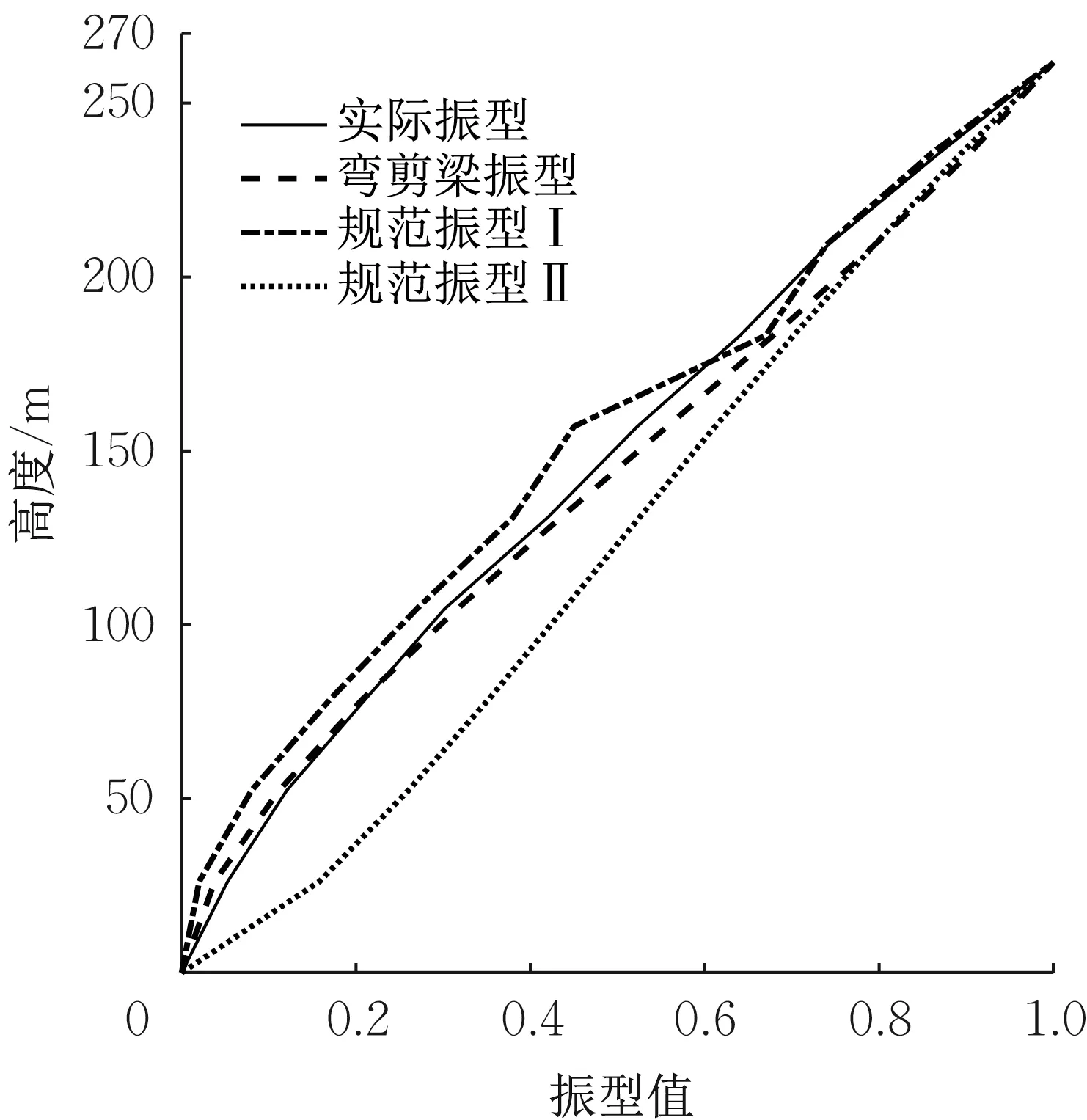

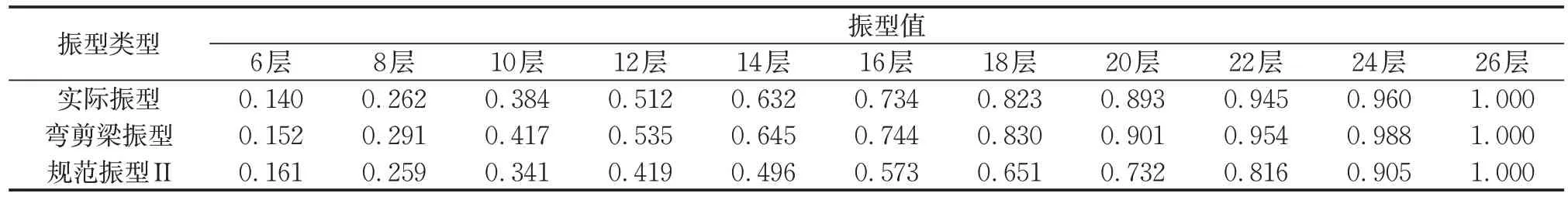

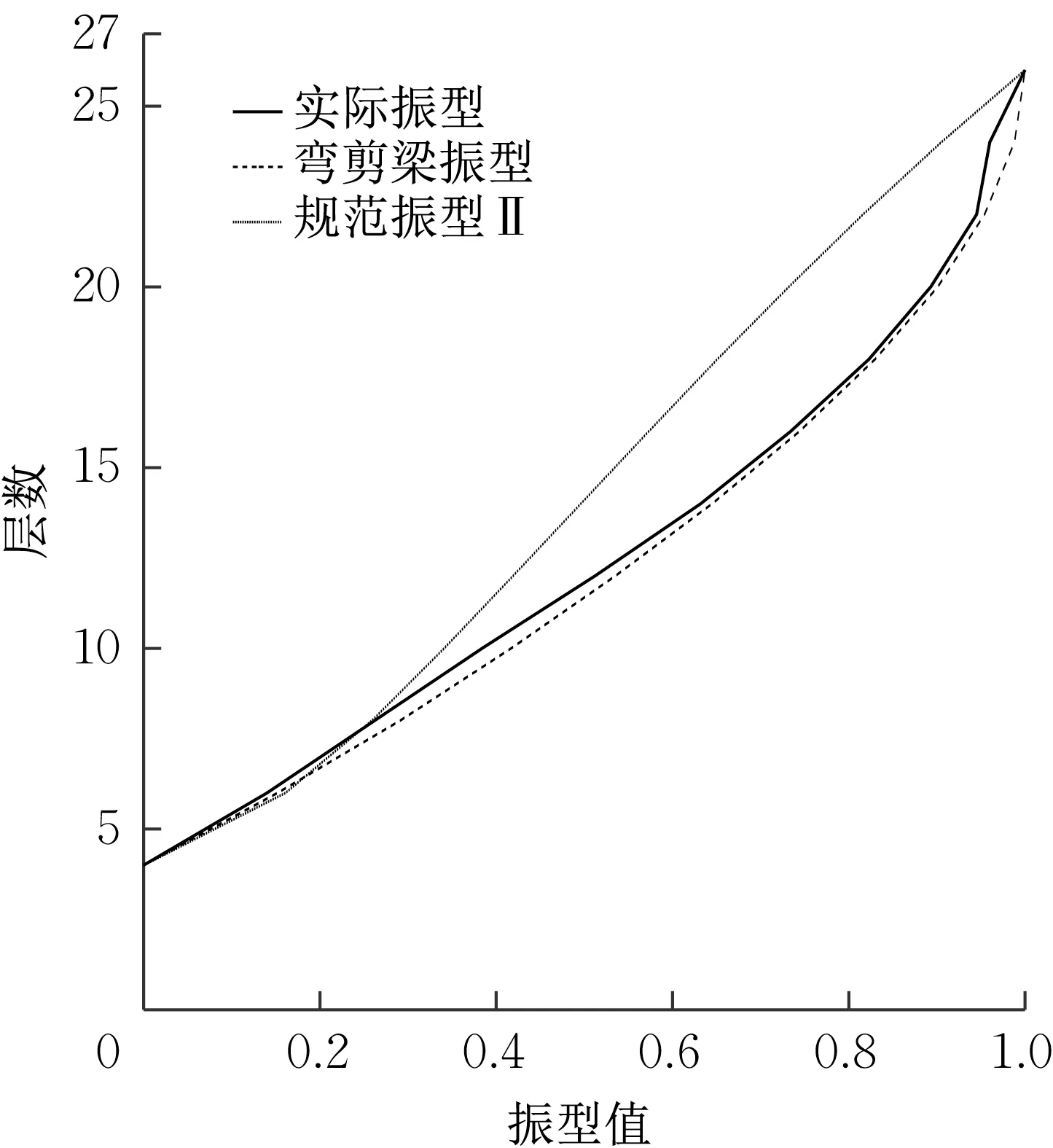

同理,首先进行振型形状的对比。如果按规范进行计算,考虑到结构体系及其变形特征,该结构的基本振型已不再适合按规范表G.0.3 计算;相比而言,正切函数φ1(z)=tan[0.25π(z/H)0.7]可能更适合一些。所以,本文以正切函数振型作为“规范振型”。若按本文给出的弯剪梁简化振型计算,可先根据前两阶固有频率通过式(6)计算出振型指数β=1.00,然后按式(4)算出该结构的基本振型值。按层数计算的振型值列于表6,相应的振型图如图7 所示。同样需要说明的是,该高层建筑虽然总层数为26 层,但考虑到3 层在地下以及地面以上裙房部分的约束作用,本文取4层高度为地面(对应的有效高度为h= 87.60m),列出偶数层的振型值。

表6 算例Ⅱ的基本振型值Tab.6 Data of the first mode of Example Ⅱ

图7 算例Ⅱ的基本振型Fig.7 Shape of the fundamental mode of Example Ⅱ

从表6的数据和图7可以看出,本文的弯剪梁简化振型与有限元计算结果相比,在整个高度范围内都比较吻合,只有局部区域差别稍大。其中,位于10层附近绝对偏差最大,为0.033,对应的相对偏差为8.59%;最大的相对偏差为11.07%,位于8层附近。相比而言,规范提供的正切函数振型(即“规范振型Ⅱ”)与有限元振型之间在大部分高度范围内差别都比较大,且偏小,最大相对偏差达到−21.93%,所以应认为该振型不适合于本例的结构。至于规范表G.0.3 的振型,比较图4 和图7 即可看出,它对本例明显不适用。

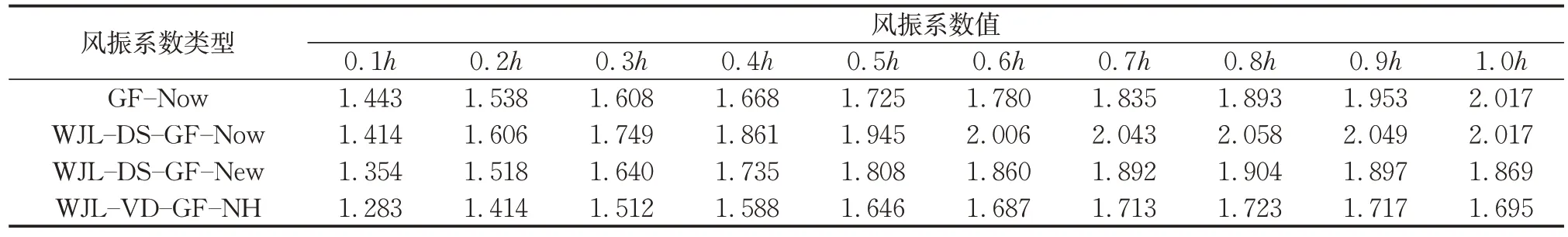

其次,进行风振系数的对比。本例风振系数计算也考虑和算例Ⅰ相同的4 种情形,计算结果的表达形式也相同;只不过,在完全采用规范中风振系数算式进行计算时,振型采用规范提供的正切函数振型值(即“规范振型Ⅱ”);同理,鉴于规范表G.0.3振型不适合于本例,所以就不再采用该振型函数计算风振系数。相应的风振系数按高度h的10 等分计算,结果列于表7,风振系数沿高度变化的曲线如图8所示。

表7 算例Ⅱ的风振系数值Tab.7 Data of the DRF of Example Ⅱ

图8 算例Ⅱ的风振系数Fig.8 DRF of Example Ⅱ

由表7和图8可见,如果以完全采用规范中风振系数计算式的计算结果(GF‒Now)作为比较基准,则

(1)如果仅仅将振型由正切振型修改为弯剪梁简化振型(即式(4)),其余完全按规范中的风振系数算式计算,则风振系数计算值(WJL‒DS‒GF‒Now)在除底部外的绝大部分区域均有较大提高,最大相对偏差达到12.79%,位于0.5h高度处。这是由于规范在建立风振系数算式时采用的振型函数为正切函数,与本文给出的基于弯剪梁模型的简化振型(即式(4))差别较大。

(2)如果在建立风振系数计算式时就引入弯剪梁简化振型,建立与规范形式上一致的风振系数算式(仅参数不同,详见文献[12]),则风振系数计算值(WJL‒DS‒GF‒New)在底部和顶部附近区域均小于完全按规范并采用正切函数振型的计算结果(GF‒Now),而在中间大部分区域则大于(GF‒Now)值;最大相对偏差为−7.33%,位于顶部。

(3)如果采用弯剪梁简化振型函数和“Von Karman 风速谱+Davenport 空间相关性”的风荷载理论模型、等效风振力法,在此基础上建立与规范相似的风振系数算式(即式(15)~(20)),则风振系数计算结果(WJL‒VD‒GF‒NH)全面小于完全按规范中风振系数算式计算的结果(GF‒Now);最大相对偏差达到−15.98%,位于顶部附近。

从图8 还可看出,当采用弯剪梁简化振型函数进行计算时,均出现了在顶部附近区域风振系数变小的现象。其原因分析如下:① 从按我国风荷载理论[2-3,9]建立的风振系数计算式来看,在脉动风荷载项部分,随高度z变化的项只有分子上的振型函数φ1(z)和分母上的风压高度变化系数μz(z),所以如果μz(z)大于φ1(z),就会出现风振系数减小的结果。② 从图7 的振型函数曲线来看,无论是有限元振型还是弯剪梁简化振型,越往结构顶部区域φ1(z)变化梯度越小;反之,对于C 类抗风地貌来说,风压高度变化系数μz(z)在结构顶部区域仍维持一定的变化梯度。所以,在结构顶部区域出现风振系数变小的现象。

通过本例的分析可以看出以下几点:

(1)由于根据式(6)和式(4)得出的弯剪梁简化振型与结构实际振型最吻合,又由于文献[12]中给出的和本文中给出的风振系数算式都是在根据等效风振力建立的风振系数解析式基础上拟合出的实用算式,且有很好的精度,所以按此振型,并采用文献[12]和本文给出的风振系数算式计算的结果应认为与按结构实际振型计算的结果吻合,因而是合理的。

(2)完全按规范给出的风振系数算式计算时,无论是采用表G.0.3的振型值还是采用正切函数给出的振型值,其计算结果与按结构实际振型计算的结果相比,都会有较大差别。本例结果表明,正切函数振型并不适合于以本例为代表的偏剪切型建筑,这与文献[7]的观点吻合,所以在其基础上计算的风振系数的合理性有待进一步探讨。

(3)若在采用弯剪梁简化振型的基础上采用“Von Karman 风速谱+Davenport 空间相关性”的风荷载理论模型,按本文给出的拟合算式进行计算,则计算出的风振系数值均小于按“Davenport 风速谱+Shiotani 空间相关性模型”计算的结果(即文献[12]的结果)。即使都采用等效风振力法和弯剪梁振型,基于“Von Karman 风速谱+Davenport 空间相关性”风荷载模型的风振系数计算结果也明显小于基于“Davenport风速谱+Shiotani 空间相关性”风荷载模型的风振系数计算结果,这体现了不同风荷载模型对的风振系数计算结果的影响[17]。

6 结论

本文在前期工作[6,12]的基础上,从与国际接轨的角度出发,采用能够反映高层建筑结构变形特征的弯剪梁简化振型函数和“Von Karman风速谱+Davenport空间相关性”的风荷载理论模型,根据我国风荷载理论,建立风振系数实用算式;在我国规范中风振系数计算参数选取的范围内,通过与风振系数理论算式比较,检验了本文实用算式的合理性。在此基础上,通过两个比较典型的工程算例,将本文计算方法与我国规范中的算法以及本文作者在前期工作中建立的算法进行比较。得出以下结论:

(1)对可简化为等截面匀质竖向悬臂梁模型的高层建筑,规范表G.0.3 给出的振型函数可以反映振型偏弯曲的弯剪型高层建筑(λ>3,一般为框架剪力墙结构或剪力墙结构)的振型特征,但不能较好地反映振型偏剪切型的高层建筑(λ<0.5,一般为框架结构)的振型特征,规范的正切函数振型不能有效地反映偏剪切或者偏弯曲的建筑振型特征。本文采用文献[6]给出的弯剪梁简化振型则能较好地反映各种变形特征高层建筑的振型特征,此简化振型既可以提高风振系数计算的适应性和计算精度,又简单实用。

(2)采用弯剪梁简化振型,按我国目前的风荷载理论建立的风振系数实用算式,对于偏弯曲型振型的建筑,比按规范的计算结果偏大,但相对偏差总体可控制在5.0%左右;对于偏剪切型振型的建筑,与按规范且基于正切振型的计算结果相比,最大偏差的绝对值在7.0%左右,差别应属不大。

(3)采用弯剪梁简化振型、“Von Karman 风速谱+Davenport空间相关性”风荷载模型和等效风振力法建立本文的风振系数实用算式,对于偏弯曲型振型的建筑,与按规范计算的结果偏差也可控制在5.0%左右,其中在上部区域偏小一些,与文献[12]的实用算式相比,整体偏小,但相对偏差可控制在6.0%左右;对于偏剪切型振型的建筑,本文的风振系数实用算式与按规范且基于正切振型的计算结果相比较,整体偏小,差别较大,与文献[12]的实用算式相比,虽然也整体偏小,但相对偏差较小。

作者贡献声明:

王国砚:全文构思与实施,理论推导,算例计算。

张福寿:理论推导和实用算法推导,算例计算。

冯智楷:算例计算。