柔性化“隐思政”教学方法探索与实践

王晶 姚远 李应卫

摘 要:新时代高校教育工作承担着立德树人的根本任务,在传授知识的同时,提高学生的思政素养是当下教育面临的重要课题之一。该研究在疫情常态化的线上线下混合式教学改革背景下,以多媒体类课程的柔性化“隐思政”教学为例,通过分析柔性化教学“隐思政”的内涵和面临的困境,提出柔性化教学“隐思政”的切入点,随后从教学设计、教学内容、教学手段三个方面进行课程群“隐思政”教学实践,并对推广成效及改进方向进行总结分析,以期为其他高校“隐思政”育人工作提供一定的参考。

关键词:柔性化;隐思政;多媒体类课程;道德品质;教学实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)19-0108-06

Abstract: Cultivating students with not only professional knowledge, but also have high morality, is the main task for teachers working in universities, to meet the requirement of the modern society. In this paper, we first gave a definition about what is flexible "Recessive Ideological Education", and then analyzed the problems it encounters. By taking multimedia courses as an example, we further carried out teaching practice for about 2 years, during which flexible "Recessive Ideological Education" was taken into consideration by re-design the course from content to methods. At last, we summarized the positive and negative achievements got from our practice and gave what the teachers could do in the future. It is hoped that these results can provide some guidelines for other teachers who are trying to integrate flexible "Recessive Ideological Education" into their course.

Keywords: flexible teaching; recessive ideological education; multimedia courses; moral trait; teaching practice

自2014年上海在高校中将课程思政融入授课过程取得了一定教学改革成效后,习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议上进行了有关协同育人的相关论述,他强调的“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”,开启了思政元素与专业课融合的序幕。随后,教育部出台了《高等学校课程思政建设指导纲要》[1],为全面推动课程思政建设提供了科学指引。

习近平总书记强调,要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准[2]。落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂。全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,润物无声地引导学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义,更是必备内容。苏霍姆林斯基曾经指出:“教育者的教育意图越是隐蔽,就越是能为教育的对象所接受,就越能转化成学生自己的内心要求”。因此,需深度挖掘提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化和历史等角度,增加課程的人文性和时代性,科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度。

一 课程思政研究现状及柔性化“隐思政”教学内涵

(一) 课程思政研究现状

俞继凤[3]以CNKI 2016—2021年学术界关于课程思政研究的文献为文本,利用ROST CM6 对研究文本进行词频分析和可视化语义图解分析,发现对于课程思政的研究主要集中在基础理论、教学研究、课程研究及路径研究四个方面。豆勇超[4]从理论基础、实践依据和文化根基三个维度来分析国内学者对课程思政的研究成果。王珩[5]将课程思政界定为以课程为载体,将“思政”元素有效融入课程教学的各个环节,实现各种育人要素有效聚合、协同运作。敖祖辉等[6]提出思政元素体现在课程教案、课堂教学、实践教学、学生自主学习等各方面。关于课程思政的教学方法,蒋婧文[7]、巩茹敏等[8]、卢黎歌等[9]学者提出课程思政应以学生为导向,基于学生心理发展,融合多种教学方法,实现润物无声、情感共鸣、自然融入和接纳等观点。

虽然各学者对课程思政的内涵界定、研究方法各不相同,但都以培养具有正确价值观的社会主义新人才为着眼点,落实立德树人的根本任务。从一般教育理论层次上来说,教育的核心目标是激发学生的内在潜能,使其各方面得到最充分的发展,它是一种极其复杂的社会现象,具有活动多样性、内容丰富性和实践复杂性的特点。在此范畴下,课程思政又存在理论与实践、主观与客观、认知与情感和主动与被动等多重矛盾,使得思政教育成为教育界的难题。

(二) 柔性化“隐思政”教学内涵

柔性化教学最初源自于企业培训,主要是为了解决在线教育缺乏教师、教室及教学经费等教学资源而提出的解决方案,随后,教育界认识到柔性化教学的独特优势而将其推广。目前,学者普遍认识到通过课程思政将课程与思想政治教育有机融合,形成协同育人合力,将价值观引领于知识传播和能力锤炼的过程,对坚定学生理想信念、厚植爱国主义情怀,培养奋斗精神、科学思维,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力,提升学生综合素质等方面,具有重要的意义。本研究将柔性化教学及课程思政目标相融合,通过精心的教学设计及多样化的教学手段,藏而不露地实现教学目标、内容等,是一种无形的隐性教育。柔性化“隐思政”可贯穿于整个教育过程中,在潜移默化中提升学生思想境界,塑造学生的人格素养。总的来讲,柔性化“隐思政”教学指的是将具有独特优势的柔性化组织与课程思政相结合,充分把握学生的主体地位,围绕学生的发展需求、情感需求等进行教学设计及价值引导,从而在学习专业知识的过程中对学生学业、道德、思想和言行进行潜移默化的影响,帮助学生树立正确的人生观、价值观,达到润物无声的效果。

二 柔性化“隐思政”教学困境

2020年6月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,明确要求:“将显性教育和隐性教育相统一,形成协同效应,构建全员全程全方位育人大格局”,这表明全人教育,除了培养学生掌握专业知识技能和提升实践应用能力之外,还必须具有一定的家国情怀和人文素养。在此过程中,学生是教育的主体,教师是课程思政的建设者、隐性教育的引导者,协同效应的产生需要教师充分利用课程内容、组织形式等,通过与学生互动,发挥隐性思政育人的作用,但是文献分析及教学实践均表明,课程“隐思政”在学生、教师及组织层面均存在不同程度的困境,柔性化“隐思政”教学亦然。

(一) 海量信息冲击学生思想

随着科技的发展,新媒体随之涌现,我国高校大学生拥有了更加平等和多途径的交流平台,新时代大学生的思想状况,学习生活情况受网络影响较大,这也对传统思想政治教育提出了挑战。有报道表明:90%以上的大学生浏览过或阅读过不实报道,而其中思想被误导的比例高达73.6%。虽然国家已出台相关政策规范网络平台信息,但现阶段无法为大学生创建出一个能够过滤不实信息和负面报道的屏障,而大学生信息筛选能力不足,从而导致无法从根源上解决大学生被不良信息误导的问题。柔性化“隐思政”教学旨在通过潜移默化的方式对学生加以引导,需要他们的主体性投入和参与。“隐思政”的目标不仅仅是引导形成学生的认知,还要引导他们的情感、态度和行为,而在海量信息的冲击下,教师既无法从根源上了解大学生的思想转变,也无法针对性对其进行引导。此外,如果只是简单地采用课堂上的知识讲授来对新时代大学生进行“填鸭式”教育,很容易出现“教书”与“育人”两张皮的现象。

(二) 思政元素挖掘增加教学难度

《高等学校课程思政建设指导纲要》指出要深入挖掘课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,但由于专业课教师缺乏相应的思想政治教育背景,课程思政意识、素养与能力不足,导致难以寻找课程思政的切入点,课程思政导入方式生硬,很难有效并深入地挖掘专业课程中的思政元素。专业课教师的育人意识、人文素养和政治理论能力关系着课程思政的实施效果,而有调查表明:超过60%以上的被调查教师在挖掘思政元素上存在从“拿不准”到“完全不会”的现象。此外,如何实现专业知识与思政元素“润物无声”的融合,在完成知识传授和技能培训显性目标的同时,实现价值引导及塑造的隐性作用,也是课程思政的问题。最后,缺乏系统性、计划性的课程思政元素挖掘,导致难以对标设计考核标准,也增加了课程“隐思政”的实施难度。

(三) 协同机制缺乏降低引导效果

课程“隐思政”遭遇的困境不仅存在于学生及教师层面,还来自于宏观整体层面的协同机制。长期以来,高校思政教育处于“孤岛化”的窘境,虽然近年来国家大力提倡课程思政教育,但对于课程思政的实践研究均缺乏整合,彼此之间过于独立,这种缺乏从“专业群—专业—课程群—课程”的协同机制,导致课程思政变成了专业课教师的攻坚任务,降低了协同育人效果,难以确保课程思政的全面性及层次性。

三 柔性化“隐思政”教学设计与实践

柔性化“隐思政”教学设计以《高等学校课程思政建设指导纲要》为指导,通过实践探讨课程群中课程思政互相渗透的衔接点和落脚点,重点把握多门课程之间的有机联系,从课程组织上进行有效整合和整体设计、提升课程体系合力育人成效。

(一) 柔性化“隐思政”教学切入点分析

在“互联网+”背景下,海量知识可多渠道、快节奏获得,“先学后做”的教学模式将理论和实践割裂,与海量互联网的知识获得及主动技能学习相比,教师的知识讲授作用日渐式微,传统的教育模式已跟不上多媒体类课程的变革,也无法满足当代大学生综合能力发展的需求。多媒体类课程的柔性化“隐思政”教学,在教师提前进行递进式课程及知识模块设计的背景下进行,通过引入项目学习法(Project Based Learning,简称PBL)进行“以能力培养为主线,以项目为载体,以任务为驱动”的柔性化组织。通過系统化的教学设计将思政元素融入到专业知识中,通过多样化的教学组织形式引导学生树立正确的价值观,充分把握学生的主体地位,逐步培养学生的元认知能力,从而实现润物无声的隐性育人,最终实现立德树人的根本目标。

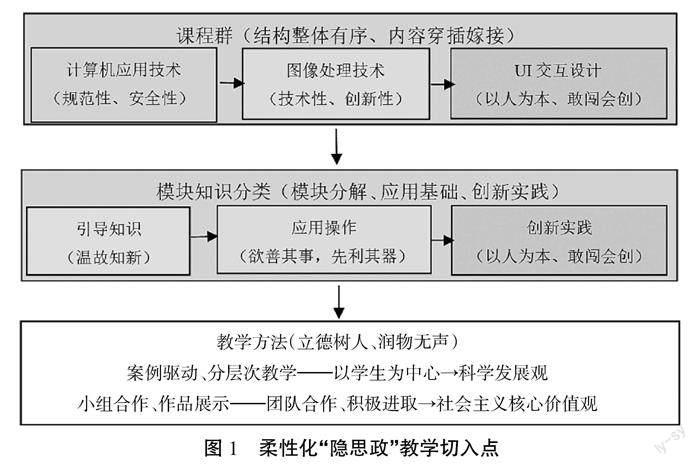

多媒体类系列课程将内容密切相关、相近、相渗透的多门课程进行系统设计和优化整合,以实现学生综合应用能力的提升为导向,以内化科学发展观及社会主义核心价值观为长期目标,选取本校的基础课程计算机应用技术和专业多媒体类课程图像处理技术、UI交互设计作为试验。本课程群旨在构建结构合理、层次清晰,课程间相互连接、优势互补而又彼此独立的递进式教学组织,通过组织实施柔性化“隐思政”教学,协同挖掘课程群中的思政元素,形成具有整体优势的有机整体,最终达到协同育人的目的。虽然它们的课程类型和课程内容不尽相同,学生涉猎的内容也相对广泛,但在思政元素与教学过程的融合中具有很多相通之处,如:在知识方面中的软件布局、文字模块、函数设计、排版设计等可与“不以规矩、不成方圆”“以人为本”等思政元素进行衔接;在教学组织中,以项目为载体将“敢闯会创”的社会主义新人才观引入其中,同时通过小组合作、作品展示等方式培养学生的团队合作意识及积极进取意识,进一步深化社会主义核心价值观。多媒体类课程柔性化“隐思政”教学的切入点主要从课程群构建、模块知识分类、教学方法设计三方面进行,具体如图1所示。

(二) 柔性化“隐思政”教学设计

多媒体类课程的柔性化“隐思政”教学通过结合行业前沿知识使教学体系更贴近学生的职业规划,引导学生树立知识系统观。通过案例驱动、分层次教学等方式引导学生进行主动式学习,通过小组合作及作品展示等方式使学生学习有方向感及成就感,打破了传统的 “填鸭式”教学方式,培养学生的团队合作意识及积极进取意识。为应对海量信息带来的冲击,在计算机应用知识中融入网站推荐、信息甄别等内容,为后期课程的学习奠定思想基础;结合网络平台的应用使学生的学习方式更加多样化,激励学生结合兴趣和知识体系进行自主学习,培养学生科学思维,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。在课程群中试行动态测评方式,为学生营造了安全的学习环境,突出了学生的主体地位,从而在根本上实现立德树人的根本目标。柔性化“隐思政”教学设计主要包含以下三方面内容。

一方面融入思政元素开展教学内容重构。课程群中的教学内容重构主要在注重模块知识的递进关系中分别融入规范性、安全性、技术性及创新性等思政元素,在不同课程中层层递进,最终培养以人为本、敢闯会创的社会主义新人才,引导学生逐步深化知识内容并螺旋式内化科学发展观及社会主义核心价值观。此过程基于信息化教学资源环境(SPOC形式)的支持,开展教学内容重构和协作学习,学生通过协作交流完成任务并进行疑难反馈,在教师的指导和帮助下排错并进行综合应用及创新实践。以UI交互设计课程为例,课程“隐思政”贯穿在整个课程的学习过程,在专业知识学习的同时继续深化学生在计算机应用技术、图像处理技术中践行的规范性、安全性等意识;将“以人为本”“敢闯会创”的价值观融入到学生需要完成的项目设计中,涵盖图标设计、网页界面设计、移动端界面设计、软件界面设计等方面。在柔性化教学的组织过程中,给予学生更多的选择权,提高学生的自信心,提升学生的科学素养。

另一方面发挥新媒体优势践行分层次教学。新媒体时代大学生更倾向于自主獲取信息资源,柔性化教学组织下的课程“隐思政”结合网络学习平台,促使学生将被动学习逐步转化为主动式学习。线上素材资源根据主流设计思想及技术手段进行获取及提供,同时鼓励学生挖掘并丰富素材库,提升大学生甄别信息的能力和培养批判性思维,引导学生在基础项目上进行创新设计。课堂设计注重将项目按照层层递进的方式进行拆分,保证学生在实践动手过程中逐步加强知识点的理解,促进学生自主思维和实践动手能力提高。在整个课程群的学习过程中,将价值观引导及人文素养提升融入到知识学习、应用指导及创新设计三个环节中,引导学生在掌握理论知识点、项目设计及实现中运用的知识基础上,根据自身能力选择不同的创新设计方向,使各层次的学生都可以学有所得,践行有教无类,立德树人。

最后尝试动态化多维度的考核方式设计。新媒体背景下,传统课堂有逐渐被混合式课堂取代趋势,动态化多维度的考核方式改革是一个方向,也为柔性化“隐思政”教学的推行提供了便利。多媒体类课程传统以“考查”为主的考试形式,所带来的督学功能和检测功能远远不能满足课程需要,开放性是该类课程的特色,因此本课程群推行动态化多维度考核。本课程群倡导学生进行创新实践,参与教学素材库、网络平台的建设,将此部分内容纳入过程考核;通过创新创业项目、学科竞赛、校企合作等方式实现以赛促学、以证代考,将其作为结果考核的一种形式,多种形式结合从而提升学生的安全感及综合能力。动态化效果测评主要包括过程、结果、反思三个部分,无论是教师还是学生都可以通过动态化测评更加清晰地认识自身存在的不足,总结经验,汲取教训,共同提升自身素养。

柔性化“隐思政”教学过程设计具体如图2所示。

(三) 柔性化“隐思政”教学实践

本课程群选取的三门课程在时间安排上呈递进顺序,模块内容知识同样具有一定的递进关系,教学对象以2017级、2018级计算机工程专业和软件工程专业的本科生为主。课程群团队在将“隐思政”融入专业知识方面做了许多教学手段及技术应用的探索,前期重点打造作为应用型本科课程的教学内容,尝试将思政元素融入基础知识及项目式教学内容中,主要解决思政元素与专业知识相融合的问题。2020年受新冠病毒感染疫情影响,通过中国大学MOOC资源进行线上教学尝试,积极引导学生树立正向学习观念,在近期的项目设计中融入家国情怀、环保、健康和安全等元素,在小组项目及课程回顾环节引导大家团结互助,推行课程“隐思政”,该方法可推广至其他同类课程中。

第一阶段重点尝试解决专业课教学方法引导价值观问题,开展了教学方法改革,尝试了“理论—实验”融合授课方法,同时开始“线上-线下”融合方式授课,进一步以学生为中心开展知识学习,与此同时通过学生的学习动态及作品内容捕捉其思想动态,及时为学生提供指导,引导其内化科学发展观及社会主义价值观。

第二阶段将自主学习过程、课程资源素材提供、思维创新等内容融入课程考核中,以期能够全方位进行动态化测评学习过程和效果,从而为根据模块知识难度及与综合程度继续开展不同层次的研讨教学及思政元素挖掘提供借鉴。该阶段主要完善了以“结构整体有序、内容穿插嫁接”为指导思想的教学内容融合,重点将思政内容引入教学项目设计中,把价值观培育以“基因形式”融入专业课程,润物无声,立德树人,将基础理论与学生兴趣点、社会热点相结合,言传身教地践行“隐思政”,实现“专业人才培养目标—课程群目标—课程目标—课程单元目标”链,推进团队成员课堂教学质量的提高,推进立德树人的目标实现。

(四) 柔性化“隐思政”教学成效分析

为验证柔性化教学下的“隐思政”策略是否能够提高学生学习素养及教学效果,本研究以采用柔性化“隐思政”教学的2018级学生为实验组,以本校开设相同课程的2016级和2017级学生为参照组,进行作品类型及学习模式对比。2016级学生主要为传统课堂教学,2017级学生为柔性化教学,2018级学生为柔性化“隐思政”教学,考核方式从传统的纸质试卷向机考、以赛促学、以证代考的多元化、多角度、多手段评价方式转换。具体教学模式考核方式对比情况见表1。

基于传统教学、柔性化教学及“隐思政”实践的主要区别,本研究的教学成效分析主要采取问卷调查和随机访谈形式,从教学目标、教学形式、学生参与度、学习动力、教学成效评价及思政元素感知六个方面进行,主要结果汇总见表2。

由表2可见,柔性化“隐思政”教学在教学过程中结合行业前沿知识使知识体系更贴近学生的职业规划,通过引导学生进行主动式学习使学生学习有方向感及成就感,同时内化家国情怀并提升人文素养;通过充分利用网络平台,打破了传统的 “填鸭式”教学方式,使学生的学习方式更加多样化,激励学生结合兴趣和知识体系进行自主学习,培养学生团队意识及积极进取意识;动态测评方式更是为学生营造了安全的学习环境,突出了学生的主体地位,从而在根本上提升学生的综合素养。

四 柔性化“隐思政”教学推广及反思

(一) 柔性化“隐思政”教学推广

在不断的课程“隐思政”探索过程中,多媒体类课程群试行的柔性化教学组织提升了学生主动甄别信息的能力,培养了学生运用专业知识分析处理实际专业问题的应用能力和综合素质。通过与时俱进的项目案例教学,引导学生了解专业的发展历史及趋势,使其具有勤奋学习的态度,严谨求实、创新的工作作风,有一定的科学思维方式和判断分析问题的能力;通过分层次教学及小组展示,培养了学生的团队合作精神和社会责任心;通过创新应用方式培养了学生的创意思维和健康的审美意识及鉴赏能力。多媒体课程群践行的层层递进柔性化“隐思政”教学,可以在一定程度上促使学生在今后的工作及生活过程中能按照社会公认的道德规范,依据积极向上的正能量信息进行分析问题;能够在社会中承担的义务和责任,具备在社会中学习、工作、生活的习惯和规范,具有传达正向审美和交互信息的能力,具有为社会服务并贡献社会的强烈意识。

柔性化“隐思政”教学模式具有易借鉴、可复制的优点,“互联网+”应用软件开发课程群对该模式进行借鉴并推广应用,将面向对象程序设计、JSP应用系统开发技术、SSH框架开发技术及Android移动应用开发技术进行教学内容重构,尝试构建“高内聚、低耦合”的课程内容体系,挖掘出应用软件开发课程群中“结构规范(代码结构、框架等内容)、目标明确(变量、类、对象等)、继承与创新(父类、子类等)、科技兴国(历史发展)”等思政元素,采用混合式、引导式、项目式等多种教学方法进行柔性化组织,尝试進行动态化测评,取得了较好的效果。“互联网+”应用软件开发课程群与多媒体课程群之间具有相似的“隐思政”元素及相通的教学模式,对培育学生的价值观有相互促进的作用,该模式在后期可在不同课程群之间进行推广,加深课程群之间的协同育人功能,进一步提升立德树人成效。

(二) 柔性化“隐思政”教学反思

虽然柔性化教学下的“隐思政”总体取得较好实效,但在实践中仍然留有改进的空间。

一是完善协同育人体系,建立全员参与的“隐思政”机制。课程思政是一项复杂的系统性工程,高校应充分认识课程思政的育人作用,从学科层面出发进行“隐思政”元素融合,改变各自为政的现状;同向同行优化师资队伍建设,培养教师团队的传道情怀,提升授业底蕴及解惑能力,最终增强全员铸魂育人能力,形成“隐思政”育人合力,打造“隐思政”育人共同体。

二是深度整合教学内容,发挥学生的主体作用。柔性化教学下的“隐思政”可推广至其他工科课程,其中教学目标应根据人才培养的目标及专业知识进行分解,深度整合的教学内容应确保所有经过设计和提炼的思政元素,能够进行价值观念的融入和引导;将学生纳入“隐思政”融合的教学设计中,锻炼学生的个人思辨能力,有效地引起青年群体的情感共振和理性思考。激发和培养学生的文化自信、使命担当及家国情怀。

三是优化教学手段,提升立德树人成效。多样化的教学手段可有效增强学生的集体主义精神,学习方式由被动向自主学习及协作学习转变,树立和培养学生的科学精神、科学思维和创新能力。继续深化柔性化教学下的“隐思政”教学,增加项目协作、小组讨论及作品展示等环节比例,促使学生进行思维训练及协作,在共同努力下达成预定目标进一步深化集体荣誉感,从而提升立德树人成效。

参考文献:

[1] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[Z].

[2] 习近平在北京大学师生座谈会上的讲话[EB/OL].http://jhsjk.people.cn/article/29961631.

[3] 俞继凤.课程思政研究:回顾与展望[J].高教学刊,2021,7(35):174-178,182.

[4] 豆勇超.课程思政研究:回溯与展望[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2021,22(4):249-255.

[5] 王珩.“双一流”建设背景下课程思政的实践路径研究——以中国地质大学(武汉)地质学专业为例[J].湖北社会科学,2020(8):148-153.

[6] 敖祖辉,王瑶.高校“课程思政”的价值内核及其实践路径选择研究[J].黑龙江高教研究,2019,37(3):128-132.

[7] 蒋婧文.“大思政”背景下高校第二课堂立德树人的内涵提升机制研究[J].继续教育研究,2021(12):74-77.

[8] 巩茹敏,林铁松.课程思政:隐性思想政治教育的新形态[J].教学与研究,2019(6):45-51.

[9] 卢黎歌,吴凯丽.课程思政中思想政治教育资源挖掘的三重逻辑[J].思想教育研究,2020(5):74-78.

基金项目:武昌工学院教学研究项目“数字赋能下的应用型课程个性化教学模式研究与实践”阶段性成果(2023JY12);湖北省高等学校教学改革研究项目“基于真实产线的‘点带面式在线开放课程建设与实现”阶段性成果(2020716);武昌工学院一流本科课程建设“《UI交互设计》”阶段性成果(2021YLKC01)

第一作者简介:王晶(1984-),女,汉族,山东济南人,硕士,副教授。研究方向为图像处理技术及数据分析。

*通信作者:李应卫(1986-),男,汉族,山东滨州人,博士,副教授。研究方向为断裂力学,智能材料与结构力学。