新工科视域下汉画像艺术生态美育价值的现代建构

江苏师范大学/周圣涵

在世界高等工程教育面临新机遇、新挑战的大背景下,我国的新工科建设先后奏响“复旦共识”“天大行动”“北京指南”三部曲,探索形成具有中国特色的工科发展新范式。新工科建设的提出,是在我国传统工科专业上的“继承”与“创新”,兼具“学科建设”与“人才培养”的双层含义,体现了我国高等教育适应新经济发展的主动作为与积极谋划。如何形成具有中国特色的工科人才培养新范式,为我国产业发展提供智力支撑,形成领跑全球工程教育的中国模式,已成为高等工程教育改革发展的重要课题。同时,现代工程活动已不再是简单的科学应用,而是具有整体性与复杂性的涉及经济、文化、社会等众多因素的集成与优化,工程事故频繁发生,生态危机日益凸显,工程实践活动面临更多挑战性的伦理问题。

我国当下工科专业学生的工程伦理教育起步晚,教育模式舶来化明显而本土文化适配性不足,学科定位模糊且课程边缘化,教学方式多以灌输式的课堂理论教育为主,受教育者被动获取冰冷的职业条款,难以形成伦理自觉性。将生态美育引入工程伦理教育体系,在汉画像生态美育现代价值建构中,挖掘中国传统生态美学通过美术图像在时代语境下进行现代价值转换的途径与方法,引导学生以审美的态度对待人与自然、社会的关系,在可变的工程实践具体情境中形成对不变价值尺度的追求,实现新工科人才培养目标。

一、生态美育融入新工科人才培养过程的必要性与可行性

现代工业时代,技术的力量为人类创造了巨大的物质利益,然而工业文明背景下所形成的价值观,是一种以人类为中心,以经济利益为主体的单一价值观,同时,现代机械化时代,人类在理性思维的指导下改造世界,过分张扬人的主体性与社会性,在技术化、规范化生存中成为“单向度的人”。正如海德格尔指出,“新时代的本质是由非神话、由上帝和神灵从世上消失所决定地球变成一颗‘迷失的星球’,而人则‘丢失了自己的精神家园’”①工程师作为工程活动的实践主体,在创造物质文明的同时,随之而来的是诸如豆腐渣工程、桥梁坍塌、环境污染等对社会和自然环境造成负面影响的工程事故,无不应当归咎于工程实践主体伦理责任的缺失与职业道德的滑坡,人与人、人与自然、人与社会的关系以及人的全面发展都出现了严重偏差。

一方面,工程实践活动是人类实证化把握世界的方式,是主体合目的性与客体合规律性的统一,体现着人与自然、社会以及人与人之间的复杂关系,要求工程师不仅具有卓越的工程知识和实践技能,还应当兼具对他人、社会、自然的伦理责任。新工科培养出的人才应当兼具丰富的专业知识、卓越的实践能力以及工程伦理智慧。工程伦理教育是对工程实践主体的思想和价值取向的教育引导,帮助工程师摆脱“知识本位”禁锢,提高造物思辨能力,以伦理智慧化解工程活动中的价值冲突,将“单向度的人”引导成为兼具科学性与人文性的全面发展的人。因此,工程伦理教育应当成为新工科人才建设中的必要一环。工程伦理教育内容包含着处理人与自然关系的自然伦理教育,处理人与社会关系的责任伦理,以及处理人与人之间利益关系的商谈伦理。②工程实践活动以自然环境为依托,面向自然、回归自然,自然伦理教育将自然物作为“伦理关涉者”而产生的“人”的伦理③,探讨解决建立在人与自然和谐关系基础上的“工程自然”和“工程应然”,这就决定了自然伦理教育应当作为工程伦理教育的首要内容。

另一方面,为了重新审视人类与自然、社会的关系,60年代末开始,一些国家陆续将环境教育引入学校教育。我国从70年代开始将环境教育引入中小学教育,目前我国大部分高校设立了环境科学等有关专业。生态教育以对主体存在的生态知识与生态意识的渗透为目,引导学生正确认识人与自然之间的和谐关系,是对环境教育的进一步深化。生态美育是一种具有生态思维的新教育范式,是对传统生态教育的发展,以诉诸美育的方式,致力于通过塑造人的生态思想观念,推动人与人、自然以及社会和谐关系的重塑④,生态美育重在培养新一代“诗意栖居着”,将“经济人”提升为“生态审美人”,将人与人、人与自然之间的功利关系提升到和谐平等的审美关系。那么,工程伦理教育与生态美育在一定意义上是具有内在契合性的。将生态美育引入工程伦理教育过程,与自然伦理教育目的相契合,将科学技术的真、伦理道德的善、生态文明的美有机结合,使工程师跳脱思维局限,在专业知识与伦理规范的碰撞下,重新审视工程实践中的价值冲突,形成知行合一的实践伦理智慧,消解当代发达工业社会对人性造成的扭曲和精神危机,平衡人与自然、精神与物质、技术与感情、智慧与良心,探索解决工程活动可能导致的“生态危机”的途径,教育引导工程师成为社会性与自然性和谐发展的人。

二、汉画像艺术生态美育价值与新工科人才培养的对话与融通

(一)汉画像艺术对于新工科人才培养的现代价值

新工科建设不仅要求重新理解高等工程教育发展的内在规律和本质要求,更要求总结出适合中国发展实际的“中国模式”,为世界高等工程教育提供“中国经验”。⑤工程实践活动是信仰的外化⑥,是人的意识作用于客观事物的外在体现。适用“中国模式”的新工科建设,离不开中国传统文化。工程伦理一方面是一种应用伦理,探讨和解决工程实践中的具体问题,遵循一定共同原则的同时也在不断发展和变化;另一方面是一种具有民族性和地域性的境域伦理,在文化差异性下形成不同的工程伦理要求⑦。充分挖掘中国传统文化资源的工程伦理教育,贯彻党中央战略部署,符合中国现代化建设国情,与社会主义先进文化相适应,体现中国特色。

同时,随着高度商品化和媒介化时代的到来,意识形态领域呈现多元化的发展趋势,教育的主体、客体、介体和环体都发生着深刻的变化,这对教育工作者提出了新的任务和挑战。对于“读图”时代的大学生而言,价值观更多是伴随着影像的传递而进行塑造的。沃尔特·李普曼在《公共舆论》中指出:“图画一直是最有保证的传递思维方式,其次是唤起记忆的文字”⑧。图像能够以更直观性、非强制性和渗透性的形象,推动观者在潜移默化中接受图像所呈现和传递的情感内容和价值观念。汉画像艺术是汉代美术集大成者,由一系列的图像、符号、语言及其象征、隐喻的内容组成,是汉民族传统美学智慧的图像表征与人文精神载体。汉画像宇宙象征主义图式下所蕴含的精神内涵,超越民族、时代的界限,以直觉呈现的方式“再现”了汉民族“天人合一”“道法自然”的自然观与宇宙观。将汉画像艺术融入工程伦理教育体系,探寻传统生态美育资源与现代工程活动的对话与融通,使学生在审美过程中实现自然生态、社会生态与精神生态的良性互动。

(二)汉画像艺术生态美学图像构成与语义表达

两汉时代建立起四百多年的帝国文明,继承了远古文化精神,凝聚了丰富的诸子学说,造就了灿烂的典章文物,更塑造了中华传统文化独特的精神内涵。西汉大儒董仲舒提出“以类合之,天人一也”⑨“天人之际,合而为一”⑩等关于天人关系的论述,源起并发展了“天人合一”这一哲学思想,为解决现代人类所面临的生态问题提供了宝贵的经验启示。鲁惟一在《汉代的信仰、神话和理性》中认为,秦汉时期中国人对于自然秩序的观点主要包含在三种原理中,即五行、阴阳和道,共同点在于承认天、地、人、宇宙是具有统一性的有机生命体,同时强调自然的重要性,人类只是宇宙秩序中的一部分,只有顺应“道”,尊重自然规律,才能成事。⑪黑格尔在论及古埃及神话时说:“我们可以把狮身人面像看作是埃及精神所持有的意义的象征”⑫,那从这种意义上来说,中国神话故事中的英雄人物则是汉民族精神的符号化象征,其外貌特征、性格品行皆具有中国传统文化特征,汉代文化中顺应“道”哲学思想也显著地表现在神话或历史故事的英雄人物中。汉画像是汉代民俗、信仰、生活的镜像,多有对于英雄人物的描绘,又因其特定场所功能以及目的性,被汉代人视为沟通天地人神,实现“天人合一”理想世界的精神家园,因而,透过汉画像英雄图像,我们可以更加直观地窥见汉民族“天人合一”“道法自然”的哲学思想,洞悉汉文化“天地万物息息相通”的和谐生态智慧。

1.神话英雄图像

神话是人类早期认识客观世界、处理人与自然关系的原始精神活动,折射着不同民族文化特征。原始社会早期,人类的生产生活都依赖于自然,因而无论哪个民族的神话,都是以自然作为描述主体的。卡西尔在《人论》中说:“有一种基本的不可磨灭的生命一体化沟通了多种多样、形形色色的个别生命形式。原始人并不认为自己处在自然等级中一个独一无二的特权地位上”⑬。神话着重地体现着远古先民们在探究生命起源中,并非将人至于至高无上的地位,而是将人类自身看作是与自然万物平等的一份子,体现着与原初的自然神秘力量共生的精神禀赋。而人类的历史正是不断征服自然、创造文化而获得自由的过程,相对于希腊神话把文化视为“天神的恩赐”,中国古代神话多将文化创造归功于自己的文化英雄,英雄神话集中反映人与自然之间关系的认识与想象。

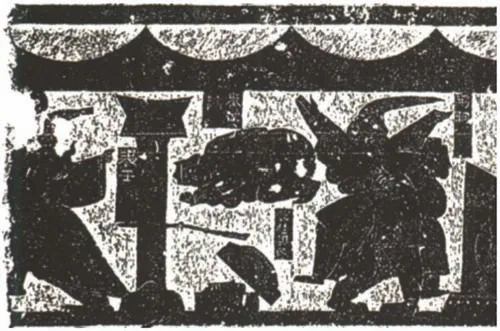

汉画像中有许多表现英雄神话的图像,他们或是人兽合一隐含其图腾性,或者与自然物同构于画面,生动体现着古代先民的万物有灵思维以及和谐统一的宇宙观。抟土造人的女娲,始作八卦的伏羲,常常表现为对偶的人首蛇(龙)身形象,蛇尾相交(图1)象征阴阳交合创生万物,或手持规矩象征创设万物的英雄形象。神话中对始祖神的炎帝降生和形象特征的描写有“神龙首感女登于常羊”“炎帝人身牛首”⑭。汉画像中的炎帝形象为头戴斗笠,身披蓑衣,与凤凰神牛同绘于画面当中(图2),与神话中“人身牛首”的图腾性相呼应。始祖神黄帝,号曰有熊氏,徐州铜山县苗山县汉墓墓室门东刻画的黄帝是熊首人身并体生羽翼的神人形象(图3)。汉画像中神话英雄半人半兽、阴阳交合、动物图腾性表征等形象,象征性表达汉代人对于自然秩序的自我认知,表现着人与神,人与自然同体同构、息息相关的和谐自然宇宙观,蕴含着具有中国文化特色的生态美学价值。

图2 江苏徐州市铜山县苗山汉墓前室前壁墓门西侧画像 来自:《中国画像石全集(4)》

图3 江苏徐州市铜山县苗山汉墓前室前壁墓门东侧画像 来自:《中国画像石全集(4)》

2.历史英雄图像

汉代大儒董仲舒认为“天人之际,合而为一”,天与人之间存在内在的相互关系,人的命运和事物的发展是由人与天之间的“同类相感”来决定的,而“类”的划分是以道德为基础的,“美事召美类,恶事召恶类,类之相应而起也。……物故以类相召也”⑮。做好事带来同类的好事,做坏事招致同类的坏事,人的行为应当敬天畏命,尊重自然,行善事,施德行,才能与天道相合相顺,达到真正的“天人合一”。

在汉代“天人合一”“天人感应”思想的影响下,汉画像中有许多有关明君、圣贤、忠臣、孝子、烈女、侠客等英雄人物的历史故事图像。山东嘉祥武梁祠有“荆轲刺秦王”画像石(图4),画面中间绘有一柱,上插一枚匕首,柱子左边有一人回首作惊恐状,其旁榜题“秦王”,柱子右边一人怒发直竖,双手上举作奔跑状,一人抱持其腰,榜题“荆轲”,荆轲旁有一人惊恐伏地,榜题“秦舞阳”,地上有一筐开盖,内盛人头,榜题“樊於期头”。画面在刻画人物表情、动作方面生动而形象。除“荆轲刺秦王”图像外,据学者考证,武梁祠共有三十三幅表现生活在周代到汉代之间的烈女、义士和忠臣。⑯三十三幅图像以三十三个人物为中心,以故事性的瞬间将人物在某一时空中的情景凝结在图像中,隐喻性地表达汉代“三纲”关系中提倡的“忠”“孝”“贞”,而汉代儒家将此“三纲”视为根源于宇宙的本质,“所谓王道之三纲,可求于天”,充满“仁、义、礼、智、信”等美好道德的明君、义士、侠客、烈女,成为是汉代人将天道与人道合二为一的精神纽带,通过对美好道德的精神表达,沟通天、地、人三界,实现“天人合一”的理想世界。

图4 江苏徐州市铜山县苗山汉墓前室前壁墓门东侧画像

马克思在《1844 年经济学—哲学手稿》中说:“只有当物以合乎人性的方式跟人发生关系时,才能在实践上以合乎人的本性的态度对待物。”无论是人与自然“同质同构”朴素生态伦理价值中的神话英雄图像,还是作为天道与人道合二为一精神纽带的历史英雄图像,都是古代先民们对于个人、群体乃至整体的生存状态的关注,是中国人在认知能力的不断发展中,不断调整自身在自然系统中的生态位,用文化的“善”进行规约,从人类存在与发展的角度审视与思考人与人、人与社会、自然之间的关系。汉画像所诉说的,正是汉代人以人性的态度对待万事万物的哲学思维,具有极其丰富的生态美育价值。

(三)探索构筑双向、互动、多维的汉画像艺术生态美育空间

赫伯特·马尔库塞指出,虽然艺术不能直接改变显现的物质世界,却可以通过改造人的精神世界,以内在驱动力的形式将艺术的审美之维间接地付诸于改造世界的实践。⑰生态美育视角下的艺术教育,是通过训练学生“读、写”能力,理解由多种符号形式系统所构成的艺术作品。⑱汉代画像石是一种汉代艺术作品,新工科建设视域下汉画像生态美育资源的挖掘与现代价值的转换,是通过生态审美观的建构来实现的。中国传统生态美学思想通过审美与艺术,唤起审美主体内部精神世界审美兴趣的建立和审美情感的培养,引导教育学生扬弃异化,主动审视与思考人与社会、自然的和谐关系,回归精神家园。

1.校本课程启发生态智慧

发挥好课堂讲授的主渠道作用,将汉画像生态美育有机融入工科学生工程伦理课程,进行校本课程或者选修课程开发,启发生态美育智慧。校本课程以相关专家学者课堂讲授为主体,在宏观讲授汉画像艺术的基本知识的同时,针对工科类学生,以汉画像生态美育内涵为切入点,深入挖掘能够承载和传播生态审美观念的图像内容,讲授汉画像图像象征主义符号下所蕴含的生态文化内涵,在图与文的配合下对教育话语体系进行重新编码,解读汉代人关于人与自然关系的思考与信仰。

2.社会实践体验生态文化

充分挖掘校地资源,积极探索馆校合作的路径与方法,融入工科学生人才培养环节,带领学生亲身感受与体验汉画像丰富的生态文化内涵。约翰·杜威指出:“体验是所有学习的中心,知识是通过人与环境互动而获得的”,与课堂被动的听或者阅读相比,沉浸式、体验性的实践学习更有利于知觉体验的形成。带领学生走进汉画像石的博物馆藏,使学生在古朴雕琢的明暗线条之间体会汉画像的生态文化魅力,在汉画像宇宙象征主义空间的表达中感受汉代人对于生存与发展的思考。

3.融媒体平台洞察生态精神

融媒体时代背景下,基于汉画像数字化数据库、虚拟现实技术、动态化传播等资源,洞察以图像和文字共同揭示下的汉画像生态美育精神。汉画像拓片数字化数据库将静态的素材数字化,突破地域以及时间的局限性构建传统文化符号体系,目前,我国很多专家学者对古文物数字化建设进行了研究,中国国家图书馆使用数字化处理技术,进行了金石拓片数字图书馆的设计与实现的研究,建立“碑贴菁华”《中文拓片资源库》,读者可以通过互联网清晰浏览石刻拓片。另一方面,众多主流媒体突破传统媒介图像媒介方式,跨越二维静态空间,赋予汉画像叙事化情境表现,在汉画像动态化传播方面做了许多有益的实践与尝试,如央视《国宝档案》栏目中的专题纪录片《汉代画像砖》,河南电视台制作的纪录片《汉画像石上的中国》等等。此外,徐州汉画像石馆等许多汉画像石博物馆运用虚拟现实、三维动画、智能互动等技术手段,帮助参观者打破时空的局限,将“看不见”理论转变为“看得见”的场景,实现教育理论真实感与虚拟感的互动,打通理论教育的“最后一公里”⑲。针对工科学生的生态美育,应充分运用这些数字化、动态化、多维化的教育资源,寻找传统生态文化精神与当代工科大学生心理和情感的融合点与对接点。

校本课程启发生态智慧,社会实践体验生态文化,融媒体平台洞察生态精神,在图像符号的语义表达与传播运用中,双向、互动、多维地构建时间与空间中的文化情境,在传统文化与现代科学技术的融通中,构筑双向、互动、多维的汉画像艺术生态美育空间,将传统单向灌输式平面教育转变为多维度濡化式唤醒教育,从传统文化与民族精神中寻求情与理的辩论,引导学生主动理解经济、社会、历史、文化、自然之间的关系,在审美过程中产生道德觉知与道德反思,增强工程伦理意识和社会责任感,实现自我观照与自我教育,实现科学与人文的双重价值回归。

三、结语

新工科建设背景下的人才培养要求学生不仅具有良好的技术知识和实践技能,同时要求学生具有独立思考和主动作为的意识和能力,能够在复杂多变的工程实践中把握正确的方向。将生态美育引入工科学生工程伦理教育的培养环节中,挖掘植根于民族传统文化沃土中的汉代画像石象征主义符号表现下丰富的生态美育价值,在传统生态美育资源与现代人类工程实践活动的对话中,探索新工科人才培养与汉画像艺术在校本课程、社会实践、融媒体平台等多重话语资源中的融通途径,从而实现古老的汉画像石艺术现代美育价值的现代建构。

注释:

①【德】冈特·绍伊博尔德,宋祖良,译.海德格尔分析新时代的科技[M].北京:中国社会科学出版社,1993.195.

②段新明.工程伦理教育的三个价值向度[J].自然辩证法研究,2010(3):71-75.

③吴宏政.论自然伦理的绝对法则[J].自然辩证法研究,2007(11):1-5.

④申扶民,李玉玲.生态美育与两个共同体的重构[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2019(4):107-111.

⑤周端明,沈燕培.习近平科技创新重要论述指引新工科建设的方向[J].高等工程教育研究,2021(4):1-7.

⑥张秀华.工程伦理的生存论基础[J].哲学动态,2008(7):38-44.

⑦张秀华.信仰与工程[J].江海学刊,2006(2):49-54.

⑧【美】沃尔特·李普曼,阎克文,江红,译.公共舆论[M].上海:上海人民出版社,2006:87.

⑨【汉】董仲舒,张世亮,钟肇鹏,周桂钿,译注.春秋繁露[M].北京:中华书局,2014:445.

⑩【汉】董仲舒,张世亮,钟肇鹏,周桂钿,译注.春秋繁露[M].北京:中华书局,2014:369.

⑪【英】鲁惟一.汉代的信仰、神话和理性[M].北京:北京大学出版社,2009:39-46.

⑫【德】黑格尔.美学(第二卷)[M].北京:商务印书馆,1979:77.

⑬【德】恩斯特·卡西尔.人论[M].上海:上海译文出版社,1985:105.

⑭【宋】李昉等撰.《太平御览》(第一册)[M].北京:中华书局,1960:365.

⑮苏舆.春秋繁露义证[M].北京:中华书局,1992:351-352.

⑯【美】巫鸿.武梁祠[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006:185.

⑰【美】马尔库塞,李小兵译.审美之维[M].广西师范大学出版社,2001.

⑱李新生.生态美育视角下的艺术教育[J].艺术百家,2015(2):237-240.

⑲张爱民,黄艺坤.虚拟现实技术在高校思想政治教育中的应用探究[J].教育理论与实践,2021(3):19-22.