基于文献计量分析的国际体验设计研究现状与发展趋势

何修传,马梦媛, 王慕炜

基于文献计量分析的国际体验设计研究现状与发展趋势

何修传1,马梦媛1, 王慕炜2

(1.上海电机学院,上海 200284;2.兰卡斯特大学,兰卡斯特 W128PL,英国)

对WOS数据库体验设计的文献研究进行梳理和分析,以期获得阶段性认知与理解。文献计量法为基础结合内容分析法,研究体验设计研究的整体特征、理论基础、热点议题和发展前沿,揭示体验设计的宏观演进趋势。体验设计主要从设计实践、市场营销、用户研究、健康设计4个方面构筑理论基础;主要聚类为教育学习体验、健康干预与关怀、用户的体验与设计、设计方法与评估4个研究热点;用户的体验与设计始终是学术研究的核心议题,设计方法与评估是早期的研究热点,健康干预与关怀、教育学习体验是当下的探索前沿。体验设计研究的发展逻辑呈现一条明确的主线,从设计向体验转变;体验设计研究演进拥有多条支线,整体呈发散状态发展,具有强烈的多学科移植与融合特性;体验设计研究与社会结合紧密,具有敏锐的时效性。

体验设计;文献计量;用户体验;体验;VOSviewer;CiteSpace

体验设计兴起于人类社会的后现代阶段,它强调个体经验与多元化社会的融洽和互动。体验设计术语中的“体验”一词概念主要源于19世纪中叶威廉·狄尔泰(Wilhelm Dilthey)[1]生命哲学中对于体验的思考总结。狄尔泰指出一切体验、体验的固有组成部分和其有效性都只有在意识的条件下才能体现[2]。简言之,体验必须发生在意识之中[3]。体验既包容又灵动,既具有直接性又具有中介性。体验主张的认识论价值,使之成为一种与理性主义相对立的思维方式,这无疑契合当下设计的多元化诉求。所以,设计学科也出现了所谓的“体验转向”,表现为体验设计逐渐成为各种设计题材探讨的焦点之一。但是,由于“体验”这一概念的模糊性、多学科介入的复杂性,学界在谈论“体验设计”时往往各行其是,各种理念和观点纷繁复杂,研究的方法和内容也异常丰富,难以把握。基于此,本文旨在通过文献计量分析与内容分析相结合的方法,期待从WOS数据库海量文献中探索“体验设计”的理论基础、热点话题和发展动向,希望能够为体验设计这一领域达成共识性认知作出微末努力,以帮助研究者和设计师更好地开展相关理论研究与设计实践。

1 研究方法与数据

1.1 研究方法

文献计量分析法和内容分析法相结合。文献计量分析法主要采用VOSViewer和CiteSpace 2款主流的文献计量分析软件。结合2款软件优势进行计量分析,能够发现和挖掘体验设计文献数据中潜在的规律和信息,可以更清晰、高效地掌握体验设计的研究热点与趋势。内容分析法主要是对于文献计量分析法的统计数据进行深入解读,分析与解读数据才能够最大化发挥数据的价值。采用上述方法结合使用,希望能够更客观、科学、准确地揭示体验设计研究现状及发展趋势等。首先是通过对文献发文量、高被引文献、高被引作者、高被引期刊进行描述性统计,继而获得体验设计研究整体状况的概括性认知;然后通过参考文献共被引来分析体验设计研究的基础理论,关键词共现图谱来分析体验设计研究的热点议题,关键词突变和关键词时区图来分析体验设计研究的动态走势;在此基础上对其总体研究现状与发展趋势进行论述和探讨。

1.2 数据来源

研究的数据源为国际著名的数据库Web of Science(简称WOS),采集时间为2022年8月31日。数据的检索策略步骤如下。

1)选择核心合集数据库,进行研究范围的界定检索测试,分别使用用户体验(User Experience)、用户体验设计(User Experience Design)、体验设计(Experience Design)来结合标题(TI)、主题(TS)、作者关键词(AK)进行数据的检索比较和分析。

2)经综合比较和研判最终确立了“Experience Design+TI”的检索策略。

3)选择高级检索,分别输入检索式TI=“体验设计(Experience Design)”,时间跨度为“2002-01-01至2022-12-31”,将语种限定为“英语”文献类型限定为“论文、文献综述、在线发表”,导出全记录文本。

4)对数据进行清洗和除重最终录得2 018篇文献作为本文研究的数据。

2 体验设计研究的文献描述性统计

使用VOSviewer软件对年度发文量、高被引文献、高被引作者、高被引期刊展开分析,以呈现体验设计的整体研究现状。

2.1 体验设计年度发文量

发文量不仅是研究持续性与关注度的体现,对其分析还能够从时间维度上体现研究的发展速度和特征。体验设计文献年发文量分布见图1,样本2 018条。发文数量呈阶段性增长。第一阶段为2002—2016年,呈缓慢增长态势,15年间每年发文量均不足百篇,平均年发文量为53篇,其中2002年为36篇,2016年为93篇。第二阶段为2017—2020年,4年间发文量迅速增长,年平均年发文量增至166篇,发文量最小值为2018年的152篇,最大值为2019年的183篇。第三阶段为2021—2022年,呈断崖式爆发增长趋势,年平均发文量为278篇,2021年达到284篇,2022年为273篇。需要说明的是,由于检索日期为当年8月,表格所呈现的2022年发文量并非全年数据,但仍可从中看出数据的趋势。从发文量的数字统计来看,体验设计研究受关注程度总体呈年度递增态势,2017年之后已成为学者关注的热点话题。

图1 体验设计文献年度发文量分布图

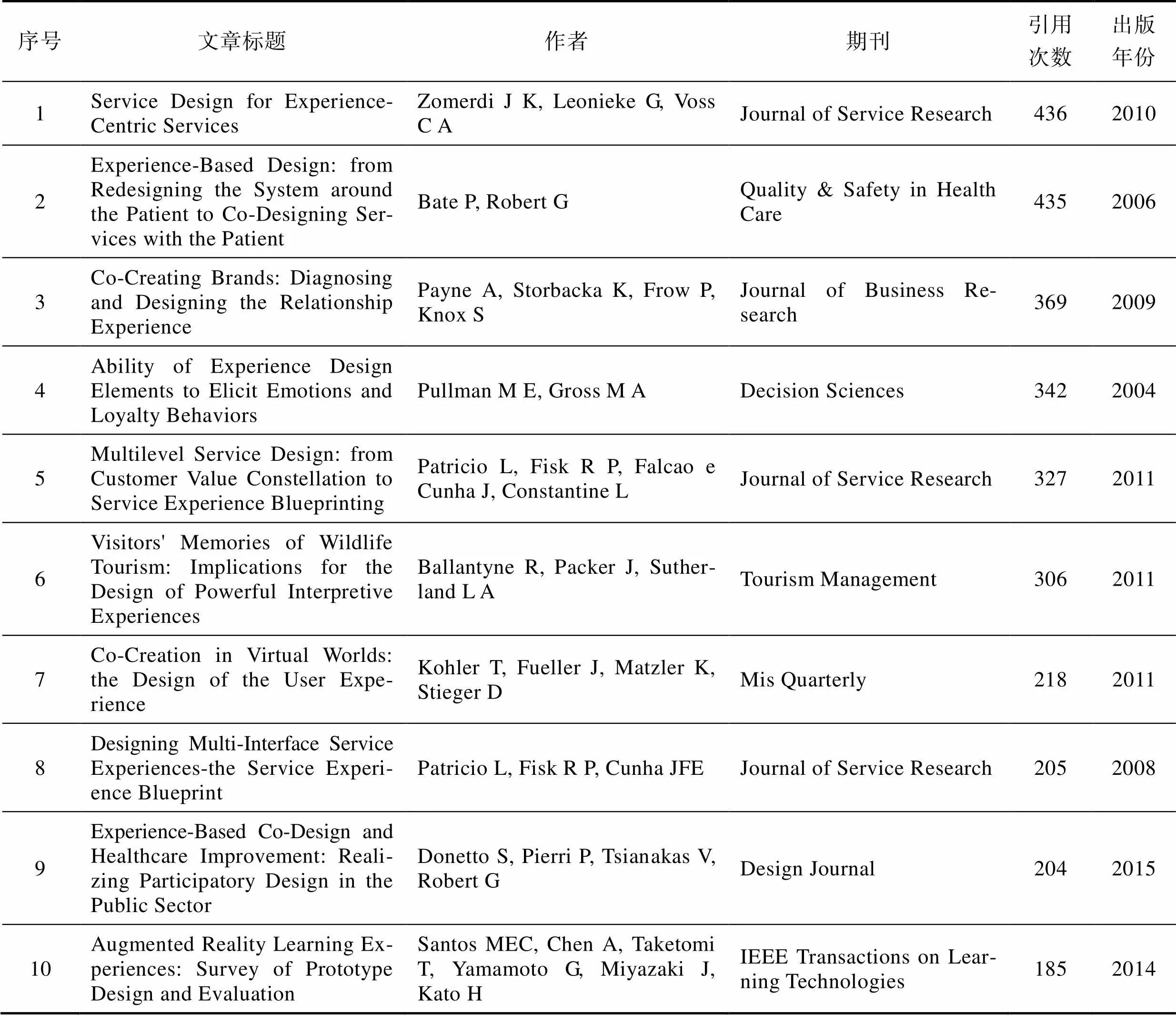

2.2 体验设计高被引文献

以被引频次最高优先的方式排列数据,所得体验设计高被引文献分布TOP10,见表1。数据统计可以看到,国际体验设计研究比较集中的是市场营销类题材和人机交互类题材,包含服务体验设计、客户关系设计、共同创造和用户体验等;其次,医疗领域、旅游领域也对体验设计十分重视。Top10文献中,发表时间有8篇是在2011年之前,只有2篇是在2011年之后,分别为2014年和2015年发表。

表1体验设计高被引文献分布TOP 10

Tab.1 Distribution of TOP 10 highly cited literature on experience design

2.3 体验设计高被引作者

总被引量排名前10的作者,见表2。体验设计领域总被引量最高的学者是来自德国锡根大学的马克·哈森扎尔(Marc Hassenzahl),频次高达170次,连接强度为1 119次。该学者的研究涉及工业设计、应用心理学和人机交互等领域的技能和专业知识。其次是来自美国加州大学圣地亚哥分校的唐纳德·诺曼(Donald A. Norman),其研究领域包括人机交互、设计研究和认知心理学,总被引频次为106次,连接强度为648;然后是来自美国夏威夷大学马诺阿分校的斯蒂芬·瓦尔戈(Stephen L. Vargo),研究领域主要为市场营销,总被引频次为68次,连接强度为639。

2.4 体验设计高被引期刊

对刊载体验设计文献的学术期刊进行统计,以分析国际该主题研究成果的主要发布平台。最终确立的2 018篇文献共有33 998条被引记录,分布在497本期刊中。这些期刊可以分为5类:设计类专业期刊,如《Design Studies》等;商业类专业期刊,如《Journal of Marketing》等;计算机类期刊,如《Computers & Education》等;科学及医学类期刊,如《Science》《Lancet》等;其他类期刊,如《Tourism Management》《Annals of Tourism Research》《Thesis》等。基于体验设计高被引期刊TOP 10统计(如见表3所示),被引用量连接强度最高的是《Journal of Marketing》,强度为10 486;被引用频次排名第一的期刊是《Design Studies》,总计317条。从期刊的被引用频次数据分析可以看到,以《Journal of Marketing》为首的商业类专业期刊,以《Design Studies》为首的设计类期刊以及以《Computers & Education》为首的计算机类期刊处于体验设计研究的主要学术阵地。同时也可以看出,国际体验设计载文期刊比较多元,涵盖了市场营销、人机交互、旅游管理、认知科学、设计研究、用户体验、人体工程学等不同学科门类,充分体现了体验设计研究的跨学科属性。

表2体验设计高被引作者TOP 10

Tab.2 TOP 10 highly cited authors on experience design

表3体验设计高被引期刊TOP 10

Tab.3 TOP 10 highly cited journals on experience design

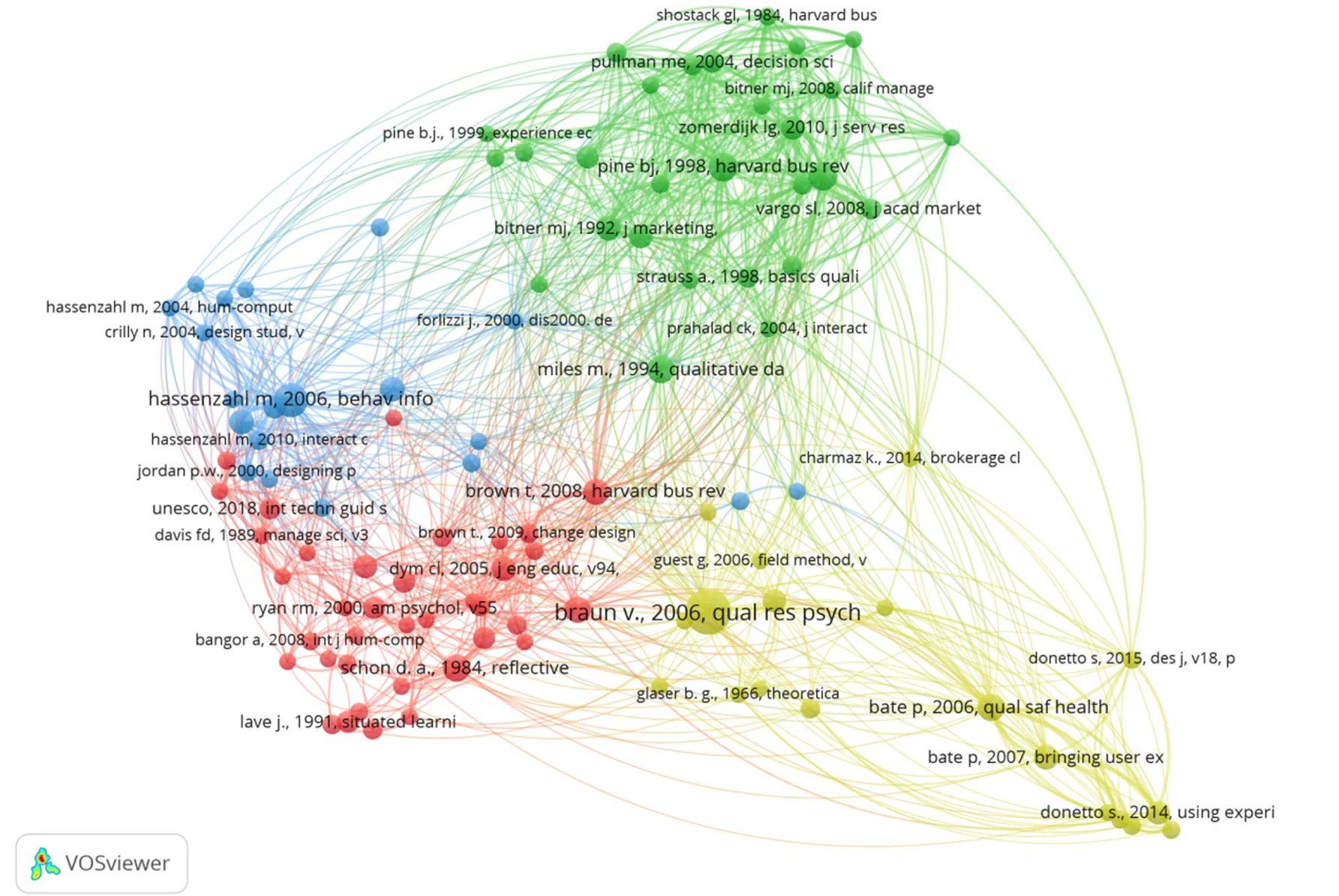

3 体验设计研究的理论基础

检索范围内的2 018篇文献共引用了73 881条有效参考文献。提取2002—2022年中被引频次不低于10的参考文献构建共被引网络,生成由104条参考文献组成的文献共被引聚类,见图2。聚类网络中显示了被引频次不小于10的文献作者与发表时间,众多节点形成了4个主要聚类:#1(红色)——以“反思性教学”的提倡者唐纳德·舍恩(Donald A. Schon)为代表从设计实践角度出发的体验设计;#2(绿色)——以斯蒂芬·瓦尔戈为代表从市场营销角度出发的体验设计;#3(蓝色)——以马克·哈森扎尔为代表从用户研究角度出发的体验设计;#4(黄色)——以维吉尼亚·布劳恩(Virginia Braun)为代表基于健康医疗角度的体验设计。这4个聚类所包含的文献构成了体验设计研究最主要的知识基础,形成了4种主流的理论体系并串联起大部分的研究内容。本文将各聚类引用量排在前5的文献列出(如表4所示),由这20篇文章所包含的信息窥见各个分支最为重要的基础理论。

1)聚类#1:从设计实践角度兴起的体验设计。美国哲学家、教育家唐纳德·舍恩[4]在1984年发表的《反思性实践者:专业人士在行动中的想法》书中倡导的“反思性教学”理论深深影响了该类文章。该理论认为设计从业者应当在情境、行动与思考的过程指导下进行实践,即立足特定的情境,解决特定情境中的问题,在行动中反思,获取实践性学识,实现“对行动的反思”和“在行动中反思”。受到该理论和参与性理论的影响,伊丽莎白·桑德斯(Elizabeth B. N. Sanders)[5]在2008年发表《共同创造和新的设计景观》,文章指出设计研究经历着以用户为中心的方法到共同设计参与式设计方法的范式转变,“我们不再只是为用户设计产品。我们正在为人们、社区和文化的未来经历进行设计”。同年,蒂姆·布朗(Tim Brown)[6]在《设计思维》中系统阐述了他对于“设计思维”这一概念的思考,提出同理心、综合思维、乐观主义、实验、协作等原则。克莱夫·迪姆(Clive L. Dym)[7]的《工程设计思维、教学和学习》在设计思维的研究上继续深入,并结合基于项目的学习(Project-Based Learning, PBL)方式探讨设计教学模式,提出设计学习的改进建议。此类文章思想上主要受到杜威的实用主义影响[8],在方法论的使用上受雅各布·科恩(Jacob Cohen)撰写的《行为科学的统计能力分析》影响较深,往往采用设计探究对用户行为展开研究[9]。

图2 体验设计文献共被引聚类

表4体验设计各聚类总被引量TOP5

Tab.4 TOP 5 total citations of experience design by clusters

2)聚类#2:从市场营销角度切入的体验设计。该聚类是以斯蒂芬·瓦尔戈为代表的从市场营销角度切入的体验设计,一系列学者承前启后的研究促成了该领域的基本面。1982年莫里斯·霍布鲁克(Morris B. Holbrook)[10]发表《消费的体验性方面:消费者的幻想、感受和乐趣》,将普遍的信息处理模式和注重消费的体验模式进行对比,强调了体验在消费中的重要性。玛丽·乔·比特纳(Mary Jo Bitner)[11]更进一步提出服务场景理论,在1992年的《服务场景:物理环境对客户和员工的影响》文章中探讨了物理环境的体验对于促进营销目标实现的能力。1998年约瑟夫·派恩(Joseph Pine)[12]发表了里程碑式的文章——《欢迎来到体验经济》,该文将体验划分为4个纬度:娱乐(Entertainment)、教育(Educational)、审美(Esthetic)和遁世(Escapist)。该文章产生了巨大的影响力。2004年,斯蒂芬·瓦尔戈[13]发表的《演变为营销的新主导逻辑》一文将此方向研究提升到了新的高度。他指出,以服务为主导的营销逻辑已经出现,营销的重点从有形资产转向无形资产,从生产者转向消费者,经济交换的根本是提供服务而不是商品。此聚类的文章在方法论方面深受马修·迈尔斯(Matthew B. Miles)的《质性资料的分析》的影响,这本质性研究手册介绍了研究设计和数据管理的基本原理,以及五种不同的分析方法:探索、描述、排序、解释和预测[14]。

3)聚类#3:从用户研究角度出发的体验设计。2004年唐纳德·诺曼[15]在《情感化设计:我们为什么喜欢(或讨厌)日常事物》一书中讲述了情感化设计的基本概念,并提供了从本能、行为到反思的设计框架。受到该文章的影响,马克·哈森扎尔[16]2006年发表《体验设计》试图对用户体验展开概述,指出“用户体验是用户的内部状态、所设计系统的特性和发生交互环境作用的共同结果”,并指出新千年的用户设计不再仅仅关注于功能,而是向积极的、体验的、情感性的高质量体验转变。在此之后,马克·哈森扎尔等[17]不断完善该理论,在《需求、影响和互动产品——用户体验的各个层面》中将体验设计划分为享乐性体验和实用性体验,并制作了享乐性和实用性测量量表。皮特·戴斯梅特(Pieter Desmet)[18]在用户的体验与设计方面继续深入,2007年在产品体验框架(Framework of Product Experience)一文中提出由审美体验、意义体验和情感体验3个方面来探讨产品体验的框架构成。2009年伊迪丝·罗(Edith Law)和路易斯·冯·安(Luis von Ahn)[19]一起发表《输入协议:一种使用人类计算游戏收集数据的新机制》,介绍了一种通过“有目的的游戏”收集标签数据的新机制,这篇文章为体验设计的研究打开了基于计算思维的新研究思路。

4)聚类#4:从健康医疗角度考量的体验设计。以维吉尼亚·布劳恩(Virginia Braun)[20]于2006年发表的《在心理学中使用主题分析》一文为中心,形成了较为庞大的共被引网络。在该文章中,布劳恩为主题分析正名,并提供了一个包含6个步骤的主题分析框架:熟悉数据,生成初步代码,寻找主题,检查主题,定义和命名主题,撰写报告,为体验设计提供了方法论支持。此外,该类文章也频繁使用伊冯娜·林肯(Yvonna S. Lincoln)[21]的《自然主义调查》作为方法论。自然主义调查,或者说建构主义调查,不同于实证主义和实验性调查形式,强调从意义与意义活动的角度来解读人类活动,专注于研究参与者的社会结构来平衡调查重点。在具体的应用中,2006年保罗·贝特(Paul Bate)[22]在《基于体验的设计:从重新设计患者周围的系统到与患者共同设计服务》的文章中采用基于体验的设计(Experience-Based Design, EBD)方法,一改往日仅仅询问患者好与不好的“态度”参与模式,通过询问更多问题来了解“体验”的细节,从而系统地与患者共同设计服务;在其另一篇著作《将用户体验带入医疗保健改进:基于体验的设计的概念、方法和实践》中,保罗·贝特[23]继续探索EBD,细化了EBD的基本概念、方法和实践。需要说明的是,有很多学者认为此时保罗文章中提到的EBD,实际已经属于基于体验的共同设计(Experience-Based Co-Design, EBCD)的范畴。萨拉·多内托(Sara Donetto)[24]发展了EBD的概念,在《使用基于体验的共同设计来提高医疗保健质量:绘制我们现在的位置并确定未来方向》整合了80多个EBCD相关项目,对EBCD的有效性进行了更严格和更有力的研究与评估。

4 体验设计研究的热点与前沿趋势

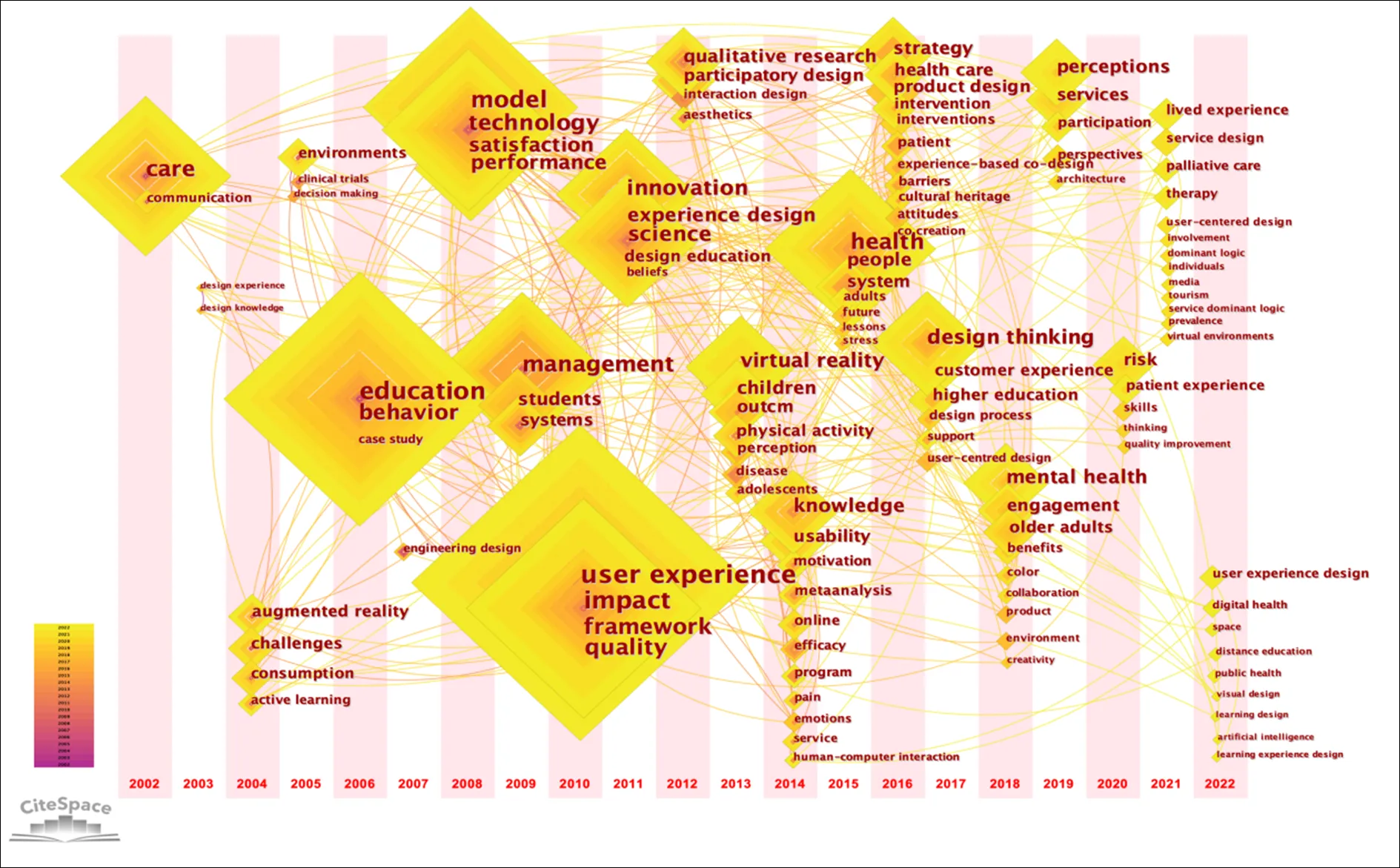

体验设计的研究建构在上述4个方面的基础知识之上,在不同时期又聚焦于不同的研究热点。下文将通过VOSviewer的关键词共现分析来揭示研究的热点,再结合CiteSpace的关键词突变(Burst Term)图谱和时区图分析进一步呈现体验设计的演进趋势与动态变化。

4.1 体验设计关键词共现分析与解读

关键词共现图谱可以有效分析体验设计的研究热点。运行VOSviewer对2 018篇文献的8 767个关键词进行共现分析,将共现参数设置为10,通过系统计算得到由166个关键词形成的关键词共现图谱,见图3。将聚类结果与体验设计的热点研究主题结合,图中关键词可分为以下4类:#1教育与学习体验、#2健康干预与关怀、#3用户的体验与设计、#4设计方法与评估。

1)聚类#1:教育学习体验。该聚类共包含42个关键词,主要包含Education(教育)、Performance(表现)、Students(学生)、Knowledge(知识)、Pedagogy(教育学)、Experiential Learning(体验式学习)等关键词。在杜威和詹姆斯的教育哲学中就已经出现将设计与教育相结合的趋势,在之后设计与教育的结合可从两个脉络去追溯。一是基于设计的研究在教育界兴起,促进了设计与教育的结合。20世纪80、90年代,在教育界由实验室研究转向自然情境下的研究,由社会科学研究模式下的研究转向回归实际问题的研究趋势之下,在学习科学的兴起之势中,设计与教育的结合越发紧密。1992年学习科学家安·布朗(Ann Brown)和阿兰·柯林斯(Allan Collins)[25]提出一种“设计实验”(Design Experimentation)的研究方法,后来又有科学家使用“设计研究”(Design Research)和“基于设计的研究”(Design-Based Research)等术语来描述这一研究方法[26]。设计与教育的结合,通过重复性的分析、设计、开发、实施、评估的方式,帮助提高学生的学习效率。二是体验式学习的兴起,促进了体验设计与教育的结合。随着教育界从“教育”到“学习”的范式的转变,体验越来越看作是“学习”的一种有效方式。大卫·库伯(David Kolb)[27]借鉴了杜威、勒温与皮亚杰的学习理论正式提出了体验式学习理论的概念,发表了《体验式学习——体验作为学习和发展的资源》这一著作,创造性地提出了4阶段的体验学习圈模型。他认为学习是“通过转化体验而创造知识的过程”,强调运用“此时此地”的具体体验来检验观点并通过反馈来修正实践和假设。该聚类文章的体验设计对象包括教学课程设计[28]、启发式学习[29]、教育活动[30]、教育游戏[31]、教育APP[32]等,设计内容研究涉及心流体验、情感体验、交互设计、色彩设计、界面设计等关键词。

图3 体验设计文献关键词共现聚类网络

2)聚类#2:健康干预与关怀。该聚类共包含40个聚类成员,主要包含健康(Health)、关心(Care)、干预(Intervention)、精神健康(Mental Health)、治疗(Therapy)等关键词。设计与医疗行业的结合,将医学理论由循证医学(Evidence-Based Medicine)转向叙事医学(Narrative-Based Medicine)的范式转变关联密切。循证医学又称实证医学,兴起于20世纪80、90年代,由阿奇博尔德·科克伦(Archiebald L. Cochrane)[33]等研究者倡导,主张以客观的研究结果为依据作出最佳医疗决策。至20世纪末,对此理论产生疑问的学者逐渐增多。他们认为循证医学试图消除医学研究对个人判断的主观性,而事实上使用任何类型的证据都需要判断[34]。医学领域亟需寻找一种新的理论来体现以人为中心的范式转变。在建构主义思潮和后实证主义理论的影响下,丽塔·沙隆(Rita Charon)[35]于2001年提出叙事医学的概念,医学领域开始转向对叙事医学理论范式的建设与推广。现代叙事医学的概念与设计界所倡导的人性化设计理念不谋而合,促成了设计学理论与方法在医疗健康领域的应用。正如前文所述,基于体验的设计(EBD)、基于体验的共同设计(EBCD)等概念被健康设计领域引入并发展。该聚类文献中体验设计研究对象包括医疗产品与服务[36]、医疗管理系统[37]、电子健康[38]、医疗培训[39]等,理论与设计研究内容涉及符号学、感性工学、情感化设计、Triz、情境分析、叙事设计等。

3)聚类#3:用户的体验与设计。该聚类共包含39个聚类成员,主要有用户体验(User Experience)、体验设计(Experience Design)、管理(Management)、服务设计(Service Design)、设计思维(Design Thinking)、产品设计(Product Design)、情感(Emotions)、客户体验(Customer Experience)等关键词。“用户体验”是本聚类最有影响力的关键词,这一词汇诞生于1995年,是唐纳德·诺曼在人机交互会议(Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI)会议中提出,用来界定个人体验的各个方面,包括工业设计、图形、界面、物理交互和手册[40]。此后用户体验的内涵不断扩充,与阿尔文·托夫勒(Alivin Toffler)的情境体验理论(体验分为直接体验和间接体验)[41]、米哈里·契克森米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)的心流体验理论(心流体验包括清晰的目标、及时的反馈、挑战与技能的平衡、行动与意识相融合、注意力高度集中、丧失自我意识、控制感、反馈与行为和谐一致、内在目的性等部分)[42]、希尔勒·奥本(Heather L. O'Brien)提出的用户参与理论(User Engagement)框架(用户参与包括挑战、美学和感官吸引力、反馈、新颖性、交互性、感知控制和时间、意识、动机、兴趣和影响)[43]等理论相结合,在体验设计实践中展开新的探索,如前文所述唐纳德·诺曼、马克·哈森扎尔、皮特·戴斯梅特、伊迪丝·罗等学者的研究,以及维尔比·罗托(Virpi Roto)从愉悦性、功能性和可用性、自豪感3个方面构建用户体验[44],杰西·詹姆斯·加瑞特(Jesse James Garrett)将用户体验分为战略层、范围层、结构层、框架层、表现层5大要素[45],朴宰贤(Jaehyun Park)指出用户体验包括可用性、情感和用户价值[46],不胜枚举。值得注意的是,这一分类还存在着从用户体验到体验设计的范式转变,这种变化扩大了用户体验的范畴,设计实践的目标对象呈现出从用户(End User)范畴扩展为客户(Customer),然后到更大范围的利益相关者(Stakeholder),如客户体验、服务设计、产品设计、消费等关键词所呈现。基于用户体验视角,该聚类代表性文献研究主要探讨的议题有用户体验管理[47]、情感优化分析[48]、情绪观测探知[49]、价值观分析[50]、设计的社会责任[51]、产品开发策略[52]等。

4)聚类#4:设计方法与评估。该聚类共包含45个聚类成员,包括影响(Impact)、满意度(Satisfaction)、共同设计(Co-Design)、感知学(Perceptions)、实施(Implementation)、质量改进(Quality Improvement)、框架(Framework)、参与式设计(Participatory Design)、安全(Safety)、效能(Efficacy)、可及性(Accessibility)等关键词。在高频词中,一些属于体验设计研究体系中的设计方法,如共同设计、参与式设计、共同创造、感知学(多感官)等词汇,有着明显的参与式设计和多感官体验的特征。多数关键词属于评估范畴,例如安全性、效能、可及性、质量、满意度、影响等。由于设计实践的多样性,学者们对于设计评估的要素说法各异,共识性较高的是彼得·莫维尔(Peter Morville)将用户体验划分为可用性(Usable)、有用性(Useful)、可及性(Accessible)、可靠性(Credible)、易查找(Findable)、合意度(Disirable)、有价值(Valuable)7个方面[53],以及罗伯特·鲁宾诺夫(Robert Rubinoff)提出的用户体验量化模型,包括品牌(Branding)、可用性(Usability)、功能(Functionality)、内容(Content)4个元素[54]。结合高频关键词的特征,可以将聚类4的研究热点概括成:实施相应的体验设计方法;使用量化的评估指标统计分析消费者的体验;调整设计细节或进入下一轮设计流程当中。该聚类代表性文献研究主要探讨的议题有材料感知体验方法[55]、内省的反思方法[56]、行动体验研究方法[57]、基于体验的协同设计方法(EBCD)[58]、互动过程中体验评测[59]、设计参与者体验评估[60]等。

4.2 体验设计关键词突变和时区图分析

综合运用CiteSpace的关键词突变(Burst Term)图谱和时区图谱分析,探索体验设计研究关键词的变化与发展规律。

体验设计关键词突变Top 25分析与解读。Citespace突变词图谱能有效观测体验设计研究极速变化的关键词,有助于分析其研究主题的发展、变化和走向。从图4可以清晰地看到每个时区阶段的突变词的起止年份和突变强度,反映了研究的变化趋势。从突变持续时间来看,设计(Desgin)是突变持续时间最长的词,属于上文关键词共现分析中的聚类#3用户的体验与设计,其次是程序(Program)、临床试验(Clinical Trail),均属于聚类#2健康干预与关怀,它们是体验设计长期的研究重点。从突变强度来看,设计(Design)是突变强度最强的词,属于#3用户的体验与设计,其次是管理(Management)和产出(Outcome),分别属于#3用户的体验与设计和聚类#2健康干预与关怀。这些词汇有着非常强的影响力,影响着一时的研究动向。

突变时间的分析结合本文前述整体特征中由年度发文量进行的阶段划分标准来进行。第一阶段是2002—2016年,这一阶段整体以#3用户的体验与设计为主。前期主要围绕Design(设计)展开讨论,中间聚焦于效能(Performance)、程序(Program)、临床试验(Clinical Trail)、手术(Surgery)等偏向健康干预与关怀的方向,后期转向交互设计(Interaction Design)、Simulation(仿真)、动态性(Dynamics)、功效(Efficacy)、管理(Management)、系统(System)等#3用户的体验与设计和#4设计方法与评估的研究方向。第二阶段是2017—2020年,这一时期的关键词多为#3用户的体验与设计中的产品设计(Product Design)、以用户为中心的设计(User-Centred Design)、用户(User)、产品(Product),其次是#2健康干预与关怀中的人(People)、老年人(Older Adult)、产出(Outcome)等词汇,#1教育与学习体验中的环境(Environment),#4设计方法与评估中的参与(Engagement)。第三阶段是2021年至今,关键词有#3用户的体验与设计中的虚拟现实(Virtual Reality)、服务设计(Service Design),#2健康干预与关怀中的干预(Intervention)、风险(Risk)和生活经验(Lived Experience),#1教育与学习体验中的技巧(Skill),这也代表着当下的研究热点。

图4 体验设计文献关键词突变图谱

综合来看,#3用户的体验与设计自始至终是讨论的核心,围绕#4设计方法与评估的讨论时间偏早,#2健康干预与关怀和#1教育与学习体验是当下的前沿话题。

体验设计关键词突变时区图分析与解读。通过20年来国际体验设计研究的关键词随时间演进所发生的变化及不同时区中关键词之间的演进关系(如图5所示),从中可以得出以下3条结论。

1)体验设计研究的发展逻辑具有一条明确的主线,研究主题从设计向体验转变。这不仅是从用户设计到体验设计的范式转变的反映,也是设计界近20年来体验转向的直观体现,从“基于体验的设计”(Design by Experience)转向“为体验而设计”(Design for Experience)。以2010年左右为界,围绕着设计的理论、方法与评估展开相关讨论与实践多在此之前。如图5所示,体验设计由设计出发,向产品设计、工程设计、设计教育、参与式设计、体验设计、共同设计、设计思维、以用户为中心的设计发展。2010年之后,围绕着体验展开了各式讨论,由用户体验开始,经历了体验设计、患者体验、客户体验、体验式学习、生活体验等发展。

2)体验设计研究的演进拥有多条支线,整体呈发散状态发展,具有强烈的多学科移植与融合特性。正如以帕特里克·纽贝里(Patrick Newbery)[61]为代表的学者们的主张,体验设计是一种视角,它的本质是包罗万象,而不是一门学科的专长。图5中体验设计研究从设计出发,向教育、用户体验、健康干预、客户体验、生态旅游等方向发展,各个研究方向继续丰枝润叶,研究范畴不断扩大。

3)体验设计研究的热点多变,具有敏锐的时效性与前沿性。如图5所示,近年来由于Covid-19的爆发和带来的线上教学的发展,对于移动健康、数字健康、在线学习、远程教育的研究成为热点。体验设计的时效性与前沿性是在新技术革命与体验经济的影响下,在社会原子化的加速进程中,在个性化和情感化旺盛的需求下催生的面向未来的设计。

图5 体验设计文献关键词时区图谱

5 讨论

整体来看,体验设计研究呈现出一种快速发展的状态,并且具有不断向其他学科延伸的趋势。体验设计这个术语在市场、管理领域的研究中非常活跃,发达国家的机构和学者是该领域的学术研究主体。

体验设计基础理论主要由3个方面构成。基于设计实践发展起来的体验设计理论基础具有强烈的实用主义哲学特质,并受到建构主义的影响,密切关注设计流程的规划、用户的需求洞悉和行为介入。源于计算机学科的体验设计理论基础重点关注人机交互中非实用性之外的因素,主要是将心理学和计算机科学领域的相关理论映射到设计中,强调的是认知意识和系统论分析。以商业管理为代表发展的理论基础则把体验设计和市场营销密切关联起来,重点关注通过设计来改善消费和服务。在此基础上,积极探讨各种体验设计的层次构建、设计原则、流程策略、分类归属等方法和工具。体验设计不同基础理论来源看似独立,实际上其内在的联系是体现出对于以人为中心的重视,是一种对多元化需求的呼应,是一种在认识论上摆脱实证主义和行为主义的尝试,体现了一种更为人文的设计取向,具有一定的形而上哲思。

当下的体验设计研究热点议题多元而丰富。教育学习中的体验设计主要关注的是两个方面的内容,一方面通过设计来提高学习的质量和效率;另一方面基于体验设计的思维来重新认知和介入学习。医疗健康中的体验设计,契合了医学中以人为中心的概念,认可了主观性判断的价值,是对实证医学方法论的一种补充。用户体验设计的概念范畴不断扩展,其指涉对象由末端使用者扩展到更大范围的利益相关者,其考察的时间也由设计使用阶段更进一步扩展到完整的设计生命周期。设计方法与评估的研究重点在于采用量化的评估指标来统计分析体验的效用,继而进行一定的设计策略来进行设计介入。体验设计研究的这几个主要热点互相渗透并互相影响,用户体验设计和设计评估的研究热点需要密切结合教育学习和医疗健康这些具体项目和载体来展开和进行,教育学习和医疗健康往往则把用户体验设计和方法评估看作是一种革新的机会和策略。

体验设计的演变趋势呈现出其本体概念正由基于用户体验设计转向体验设计范式,更加关注全流程的系统和生态,概念的指涉范畴进一步扩大,有一种泛化的现象,需要及时关注,从而避免其概念边界有效性的消解。方法论层次来看体验设计旨趣正由“问题求解”转向“可能性提供”,各领域积极基于体验设计逻辑来创造更多的可能性,现有的设计思维和方法需要及时更新和调整。伦理角度来看,很多领域已经开始出现一种过度强调体验的异化,需要在价值观上进行必要的反思和探讨。另外,基于元宇宙为图景的数字化带来的剧烈变化和挑战,要求我们采用一种更加动态的观点来看待体验设计。

综上所述,从设计学的角度来看,体验既不适合定义为一种设计实践的对象,也不适合界定为一种设计的方法,而应该看作是一种价值观,或者说是一种看待设计的立场。体验设计的逻辑是把一种内隐性意识体验作为一种设计术语,实质上是把设计的关注对象从人为事物转换到人的精神感受,从有形的客观性转为无形的主观性。从这一视角去看,体验设计主要追寻人类生活世界的意义创造,而意义是鲜活和丰盈的,主要来自人性更高级的需求和冲动,如文化、审美、信仰和道德等精神领域。简言之,体验设计关心的本质是人类生存的意义问题。不难看出,体验可以涉及不同主题的设计题材和不同维度的设计界面,设计中的体验具有模糊性和多义性,可以被描述,难以被限定。总之,体验设计这个术语具有明显的泛化现象,泛化的根源并不在于“体验”这个术语概念的不确定性,主要在于这个术语的普适性和灵活性。

6 结语

本文通过对WOS数据库体验设计文献的计量可视化分析,深入探讨和论述了体验设计的理论基础、热点主题与发展趋势,基本实现了对于国际上体验设计研究的阶段性宏观认知和解读。当前,体验设计有一种泛化的倾向,与之相对的是,不同的学科专业对于体验设计都有不同的研究视角、方法、工具和结论,日渐庞杂。本文基于文献计量的研究方法,就是选择一种以客观的数据图谱为逻辑起点展开的分析和解读,探索如何更有依据地梳理体验设计研究的来龙去脉,继而可以构建一个直观、可信的国际体验设计学术研究图景。本文的局限性主要存在于以下2点:其一,本文力求对国际体验设计文献进行整体性认知与解读,难免对于某些细节不够深入,如热点聚类主题中更细粒度的关键词分析并未展开;其次,本次论文在筛选时文献类型没有涉及会议文章,我们知道有很多前沿的论文往往会发表在会议当中,将来可以就此作出单独的分析。在体验设计研究快速发展的时刻,观其全貌、溯其源头、探其热点、追其走向,本文的研究视角和成果或许能够让体验设计这一领域达成更多学理上的共识,继而能创造更好的设计体验。

[1] 安延明. 狄尔泰的体验概念[J]. 复旦学报(社会科学版), 1990(05): 47-55. AN Yan-ming. Dilthey's Concept of Experience[J]. Fudan Journal (Social Science Edition), 1990(5): 47-55.

[2] DILTHEY W. Introduction to the Human Sciences[M]. New Jersey: Princeton University Press, 1988: 72.

[3] TUTTLE H N. Wilhelm Dilthey's Philosophy of Historical Understanding[M]. Leiden: E. J. Brill, 1969: 13.

[4] SCHON D A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action[M]. New York: Basic Books, 1984.

[5] SANDERS E B N, STAPPERS P J. Co-creation and the New Landscapes of Design[J]. CoDesign, 2008(4): 5-18.

[6] BROWN T. Design Thinking[J]. Harvard Business Review, 2008, 86(6): 84–92.

[7] DYNN C L, AGOGINO A M, ERIS O et al. Engineering Design Thinking, Teaching, and Learning[J]. IEEE Engineering Management Review, 2006, 34(1): 65-75.

[8] DIXON B. Experiments in Experience: Towards an Alignment of Research through Design and John Dewey's Pragmatism[J]. Design issues, 2019, 35(2): 5-16.

[9] COHEN J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences[M]. New York: Routledge, 1988.

[10] HOLBROOK M B, HIRSCHMAN E C. The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun[J]. Journal of Consumer Research, 1982, 9(2): 132–140.

[11] BITNER M J. Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees[J]. Journal of Marketing, 1992, 56(2): 57–71.

[12] PINE II J B, GILMORE J H. Welcome to the Experience Economy[J]. Harvard Business Review, 1998,76(4): 97-105.

[13] VARGO S L, ROBERT F L. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing[J]. Journal of Marketing, 2004, 68 (1): 1-17.

[14] MILES M, HUBERMAN A M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook[M]. London: SAGE Publications, 1994.

[15] NORMAN D A. Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things[M]. New York: Basic Books, 2004.

[16] HASSENZAHL M, TRACTINSKY N. User Experience- a Research Agenda[J]. Behaviour & Information Technology, 2006, 25: 91-97.

[17] HASSENZAHL M, DIEFENBACH S, GÖRITZ A. Needs, Affect, and Interactive Products – Facets of User experience[J]. Interacting with Computers, 2010, 22(5): 353–362.

[18] DESMET P, HEKKERT P. Framework of Product Experience[J]. International Journal of Design. 2007, 1(1): 57-66.

[19] LAW E, AHN L V. Input-agreement: A New Mechanism for Collecting Data Using Human Computation Games [C]//In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '09). New York: Association for Computing Machinery, 2009: 1197-1206.

[20] BRAUN V, CLARKE V. Using Thematic Analysis in Psychology[J]. Qualitative Research in Psychology, 2006, 3(2): 77-101.

[21] LINCOLN Y S,GUBA E G. Naturalistic inquiry[M]. California: Sage Publication, 1985.

[22] BATE P, ROBERT G. Experience-based Design: From Redesigning the System Around the Patient to Co-designing Services with the Patient[J]. Quality & Safety in Health Care, 2006, 15(5): 307–310.

[23] BATE P, ROBERT G. Bringing User Experience to Healthcare Improvement: the Concepts, Methods and Practices of Experience-based Design[J/OL]. International Journal of Health Care Quality Assurance, 2008, 21(1). [2008-02-08](2022-03-01). https://doi.org/10.1108/ ijhcqa. 2008. 06221aae. 002.

[24] DONETTO S, TSIANAKAS V, ROBERT G. Using Experience-based Co-design (EBCD) to Improve the Quality of Healthcare: Mapping Where We Are Now and Establishing Future Directions[R]. London: King's College London, 2014.

[25] BROWN A L. Design Experiments: Theoretical and Methodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom Settings[J]. Journal of the Learning Sciences, 1992, 2(2): 141-178.

[26] COLLINS A, JOSEPH D, BIELACZYC K. Design Research: Theoretical and Methodological Issues[J]. Journal of the Learning Sciences, 2004, 13(1): 15-42.

[27] KOLB D A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development[M]. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 1984.

[28] SELF J A, BAEK J S. Interdisciplinarity in Design Education: Understanding the Undergraduate Student Experience[J]. International Journal of Technology and Design Education, 2017, 27(3): 459-480.

[29] LUCK R. Inclusive Design and Making in Practice: Bringing Bodily Experience into Closer Contact with Making[J]. Design Studies, 2018, 54: 96-119.

[30] ZHANG F R, MARKOPOULOS P, BEKKER T, et al. Understanding Design-based Learning Context and the Associated Emotional Experience. [J]. International Journal of Technology and Design Education, 2020, 32(2): 845-882.

[31] KIILI K, DE FREITAS S, ARNAB S et al. The Design Principles for Flow Experience in Educational Games[J]. Procedia Computer Science, 2012, 15: 78-91.

[32] LOCHRIE M, MATTHYS G, GRADINAR A, et al. Co-designing a Physical to Digital Experience for an Onboarding and Blended Learning Platform[C]//The 15th International Conference on Interaction Design And Children (Idc2016), New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2016, 10: 660-665.

[33] COCHRANE A L. Effectiveness and Efficiency[J]. The British Journal of Psychiatry, 1994, 165(5): 702-704.

[34] MISAK C J. Narrative Evidence and Evidence-based Medicine[J]. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2010, 16(2): 392–397.

[35] CHARON R. Narrative Medicine: Form, Function, and Ethics[J]. Annals of Internal Medicine, 2001, 134(1): 83–87.

[36] VERMEULEN J, VERWEY R, HOCHSTENBACH L M, et al. Experiences of Multidisciplinary Development Team Members During User-centered Design of Telecare Products and Services: A Qualitative Study[J]. Journal of Medical Internet Research, 2014, 16(5): 238-248.

[37] THAKKAR J, BARRY T, THIAGALINGAM A et al. Design Considerations in Development of a Mobile Health Intervention Program: The TEXT ME and TEXTMEDS Experience[J/OL]. JMIR mHealth and uHealth, 2016, 4(4): 127. [2023-02-18]. https://mhealth. jmir.org/2016/4/e127/.

[38] LU S, RANJAN R, STRAZDINS P. Reporting an Experience on Design and Implementation of e-Health Systems on Azure Cloud[J]. Concurrency and Computation, 2015, 27(10): 2602-2615.

[39] SATTAR M U, PALANIAPPAN S, LOKMAN A,et al. User Experience Design in Virtual Reality Medical Training Application[J]. Journal of the Pakistan Medical Association, 2021, 71(7): 1730-1735.

[40] NORMAN D A. Whither "User Experience"? [EB/OL]. (1998-11-24) [2022-11-07]. https://peterme.com/index112498.html.

[41] TOFFLER A. Future Shock[M]. New York: Random House, 1970.

[42] JACKSON S A, MARSH H W. Development and Validation of a Scale to Measure Optimal Experience: the Flow State Scale[J]. Journal of Sport & Exercise Psychology, 1996, 18(1): 17-35.

[43] O'BRIEN H L, TOMS E G. What is User Engagement? A Conceptual Framework for Defining User Engagement with Technology[J]. Journal of the Association for Information Science & Technology, 2014, 59(6): 938-955.

[44] ROTO V. User Experience Building Blocks[C]//The 2nd COST294-MAUSE Workshop-Towards a Unified View, New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2006: 124-128.

[45] GARRETT J J. Elements of User Experience: the Usercentered Design for the Web and Beyond[M]. Berkeley: New Riders, 2003.

[46] PARK J, HAN S H, KIM H K, et al. Modeling User Experience: A Case Study on a Mobile Device[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2013, 43(2): 187-196.

[47] KIM S, CHANG J J E, PARK H H, et al. Autonomous Taxi Service Design and User Experience[J]. International Journal of Human-computer Interaction, 2020, 36(5): 429-448.

[48] TRIBERTI S, BARELLO S. The Quest for Engaging AmI: Patient Engagement and Experience Design Tools to Promote Effective Assisted Living[J]. Journal of Biomedical Informatics, 2016, 63: 150-156.

[49] KUO J Y, CHEN C H, ROBERTS J R, et al. Evaluation of the User Emotional Experience on Bicycle Saddle Designs via a Multi-sensory Approach[J/OL]. International Journal of Industrial Ergonomics. (2020-10-13) [2023-02-16]. https://www-sciencedirect-com-ssl.8611. top/science/article/pii/S0169814119301064.

[50] JENSEN J L. Designing for Profound Experiences[J]. Design issues, 2014, 30(3): 39-52.

[51] TROMP N, HEKKERT P, VERBEEK P P. Design for Socially Responsible Behavior: A Classification of Influence Based on Intended User Experience[J]. Design Issues, 2011, 27(3): 3-19.

[52] KAASINEN E, ROTO V, HAKULINEN J, et al. Defining User Experience Goals to Guide the Design of Industrial Systems[J]. Behaviour & Information Technology, 2015, 34(10): 976-991.

[53] MORVILLE P. User Experience Design. [EB/OL]. (2004-06-21) [2022-11-10]. http://semanticstudios.com/ publications/semantics/000029. php.

[54] RUBINOFF R. How To Quantify The User Experience [DB/OL]. (2004-04-21) [2022-11-10]. http://www.sitepoint. com/quantify-user-experience/, 2012-03-31.

[55] KARANA E, BARATI B, ROGNOLI V, et al. Material Driven Design (MDD): A Method to Design for Material Experiences[J]. International Journal of Design, 2015, 9(2): 35-54.

[56] XUE H, DESMET P M A. Researcher Introspection for Experience-driven Design Research[J]. Design Studies, 2019, 63: 37-64.

[57] CARREIRA R, PATRíCIO L, JORGE R N, et al. Development of an Extended Kansei Engineering Method to Incorporate Experience Requirements in Product-service System Design[J]. Journal of Engineering Design, 2013, 24(10): 738-764.

[58] RAYNOR D K, ISMAIL H, BLENKINSOPP A, et al. Experience-based Co-design—Adapting the Method for A Researcher-initiated Study in a Multi-site Setting[J]. Health Expectations : an International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy, 2020, 23(3): 562-570.

[59] ARANBURU E, LASA G, GERRIKAGOITIA J K, et al. Case Study of the Experience Capturer Evaluation Tool in the Design Process of an Industrial HMI[J/OL]. Sustainability, 2020, 12(15): 6228. [2022-11-19]. https:// doi.org/10.3390/su12156228.

[60] PALLESEN K S, ROGERS L, ANJARA S, et al. A Qualitative Evaluation of Participants' Experiences of Using Co-design to Develop a Collective Leadership Educational Intervention for Health-care Teams[J]. Health Expectations: an International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy, 2020, 23(2): 358-367.

[61] PATRICK N, KEVIN F. Experience Design: a Framework for Integrating Brand, Experience, and Value[M]. New Jersey: Wiley, 2013.

Research Status and Development Trend of International Experience Design Based on Bibliometric Analysis

HE Xiu-chuan1, MA Meng-yuan1, WANG Mu-wei2

(1.Shanghai Dianji University, Shanghai 200284, China; 2.Lancaster University, Lancaster W128PL, UK)

The work aims to analyze and sort out the literature research of WOS database experience design, in order to obtain stage cognition and understanding. Through bibliometric analysis and content analysis, the overall characteristics, theoretical foundations, hot topics and frontier trends of experience design research were analyzed to reveal the macro evolutionary trends. Experience design forms the theoretical foundation from four aspects: design practice, marketing, user research and health design, and there are four popular research hotspots: education and learning experience, health intervention and care, user's experience and design, design methods and evaluation. User experience and design has always been the core topic of academic research, design methods and evaluation are the early hot research topics and health intervention and care, education and learning experience are the current frontier of exploration. The development logic of experience design research presents a clear main line, changing from design to experience. The evolution of experience design research has multiple branches, and the overall development is divergent, with strong characteristics of multidisciplinary transplantation and integration. Experience design research is closely integrated with the society, and has keen timeliness.

experience design; bibliometrics; user experience; experience; Vosviewer; Citespace

TB482

A

1001-3563(2023)14-0327-13

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.14.037

2023–02–23

2022年上海市教育科学研究项目(项目编号C2022029)

何修传(1977—),男,博士,讲师,主要研究方向为体验设计和设计叙事。

王慕炜(1989—),女,博士生,主要研究方向为设计思维和服务设计。

责任编辑:蓝英侨