“海派话剧”概念辨析

丁盛

“海派话剧”的不同说法

20世纪80年代以来,“海派话剧”的概念在各种文章中不断被提及,但关于这个概念的内涵与外延始终没有形成一个共识。

最早使用“海派话剧”这个概念的王新民,先后撰写了《当前话剧的“海派”和“京派”》(《文学报》1983年1月6日)、《再谈话剧的“海派”和“京派”》(《上海戏剧》1986年第4期)、《新时期话剧的“南北战争”—“海派”话剧与“京派”话剧的对比研究》(《韶关大学学报》1987年第2期)三篇文章,通过“海派”与“京派”对比来阐释“海派”话剧艺术的创新性,但并没有对“海派”话剧下一个明确的定义。赵耀民认为:“王新民同志提出的‘海派话剧这一概念来看,它的内涵无非有两层,一、上海地区创作并首演的剧目;二、艺术形式上大胆创新的主要是指非写实的剧目。”1从这个角度来看,“海派话剧”的概念限定于地域(上海地区)加上一种艺术倾向(形式上大胆创新),但这并不足以形成通常意义上文学与艺术的流派。事实上,王新民对这一点也是意识到的。他在文章中说:“如果我们现在就认定北京和上海的话剧已经完全形成了两个不同的流派,这显然还为时过早。……我们这里使用‘海派‘京派的提法,只是为了强调、醒目与提法上的便利,并指示一种值得注意的艺术倾向和希望流派的出现与确立,这是需要在此说明的。”2

虽然如此,但“海派”和“京派”的提法还是容易让人产生困惑和误解。倪宗武在90年代初对这个提法提出了质疑,他认为“海派”与“京派”的确切含义含糊不清—“是泛指风格、流派而言还是仅仅表示地域概念抑或也蕴含着一般人对这一组称谓所理解的内涵……人们深感茫然”,而且,这种提法“还与客观实际不符”,“北京、上海两地的话剧创作,至今不仅没有形成以谁为核心、以什么特色为标志的流派,比较鲜明、稳定的艺术倾向为标志的‘准流派也不曾出现”,因此“在比较两地创作时,轻率地冠之以‘派与‘派的作法是不科学的”。3确实,王新民文章中提及的作家作品只是京沪两地话剧创作的一部分,风格上也不统一,难以归入哪一派。这一质疑在当时没有引发新的争鸣,于是关于“海派话剧”的争议也就搁下了。

进入21世纪后,中国话剧迎来了百年诞辰的历史时刻,作为话剧诞生地的上海,自然不会疏忽这段历史。丁罗男主编的《上海话剧百年史述》和胡晓军、苏毅谨合著的《戏出海上:海派戏剧的前世今生》都梳理了上海的话剧历史。前者是专门的话剧史著,后者则在戏剧的大类中将上海的话剧及京昆越沪淮等戏曲剧种都囊括在内。二者的另一区别在于,前者没有使用“海派话剧”的概念,后者则使用了“海派话剧”的称谓,但却没有给“海派话剧”下个定义,阐明其具体内涵。作为话剧史专家,丁罗男没有采用“海派话剧”来指称在上海创作与首演的话剧,一方面说明这个名称不是内涵与外延清晰的学术名词,另一方面也说明百年来上海的话剧作品难以归入某一风格流派。胡晓军、苏毅谨在海派文化语境下使用“海派话剧”的概念来涵盖话剧诞生以来的上海话剧创作,与沪上各戏曲剧种并立,纳入“海派戏剧”的整体视野中去考察其发展流变,自有其合理的一面。这种理念在秦雪的硕士学位论文《九十年代“京派”、“海派”小剧场话剧研究》中得以延续,所谓“京派”与“海派”小剧场话剧“既包括在北京、上海话剧界工作的人创作的小剧场话剧,也包括独立制作人、学院派教授、学生独自创作、排练演出的小剧场话剧”。4

将“海派话剧”的概念大体等同于“上海话剧”的做法,虽然在使用上有其便利性,但存在难以说明这一概念的必要性与独特性的短板。倾向于使用“海派话剧”而不是“上海话剧”,意味着二者在内涵上还是有所区别的。具体到研究者,我们看到了赋予“海派话剧”内涵的两种不同进路。

一种是将上海创作和演出的话剧以及有关戏剧现象一并纳入“海派话剧”的概念中,如曹树钧在《海派戏剧的先锋性、包容性与局限性》中指出:“本文所论述的海派话剧,即专指上海地区演出的话剧剧目和上海话剧作家创作的剧作以及有关的戏剧现象。”5他的学生周春雨继承了这一学观点,着重考察了当代“海派话剧”的发展历程,指出其三大艺术特性:先锋性、包容性、世俗性,以及由世俗性带来的局限性。6

另一种则是从外延入手去发掘其内涵,如李伟《海派话剧的沉沦》指出:“海派话剧从外延上看指的是整个上海乃至周边地区的话剧创作,但用‘海派而不直接用‘上海做前缀定语,还意味着从内涵上是对上海话剧所呈现出来的风格、特色、精神风貌的概括和描述”,其精神实质“是自由创造,而不是表面的上海风情和方言”。7

以上关于“海派话剧”的说法,在时间范围上有的涵盖百余年的上海话剧史,有的只涉及新时期的上海话剧创作。在此之外,还有研究者“海派话剧”的主体限定在20世纪三四十年代。如尹诗的博士论文《海派话剧研究(1928—1951)》将“在上海产生的带有商业性的以市民观念为主的通俗大众剧”称为“海派话剧”,它具有以下特征:“第一,迎合娱乐市场,注重演出效益,是现代商业文化的产物。第二,站在现代都市工业文明的立场看待中国的现实生活与文化,以表现现代市民观念為主,市民性是海派戏剧的主要特征。”8

从以上梳理可以发现,“海派话剧”的所指各有不同,除了地域概念,还涉及艺术倾向、话剧现象、艺术精神以及特定的历史阶段等,虽然涉及了“海派话剧”的不同方面,却没有形成一个统一的认识。由此,我们可以确定以下两点:一是“海派话剧”不是一个文学艺术上的风格流派,与荒诞派戏剧、表现主义戏剧、叙事体戏剧等西方现代戏剧流派不是一个概念;二是“海派话剧”也不是一个地域流派,上海百余年来不同时期以及同一时期的话剧艺术风格之多样化,难以用某个流派来涵盖。

“海派文化”语境下的“海派话剧”

从逻辑上来看,“海派话剧”的上位概念是的“海派戏剧”,而“海派戏剧”又是一个从属于“海派文化”的概念,因此“海派话剧”也是“海派文化”的一个重要组成部分。“海派文化”的历史,可以追溯至上海开埠以来,时间上完全涵盖“海派戏剧”的历史。李伦新在“海派文化丛书”总序中指出,“海派文化”不等于全部上海文化,而是上海文化独特性的集中表现,它是随着上海发展而发展的,是客观存在,有客观规律,并且有其自身特性。这主要表现为五个方面:一是开放性、二是创新性、三是扬弃性、四是多元性、五是商业性。9

在“海派文化”语境中,“海派话剧”是具有“海派文化”特色的话剧作品。如同“海派文化”不等于所有上海文化,“海派话剧”也不等于所有上海创作、演出的话剧作品。“海派文化”的五个特性,除了扬弃性,其他都可以用在“海派话剧”上。若是选择新中国成立之前、新时期以来至20世纪末(1978—1999)和21世纪以来三个时期,结合《上海话剧百年史述》的相关论述会发现,不同时期“海派话剧”的文化特性并不完全一样。

新中国成立之前的“海派话剧”,呈现出开放性、多元性和商业性等文化特性,其中较为突出的是商业性。话剧诞生之初的文明戏“因为职业化而有了大的发展,因为商业化而走向全盛,但也因为悲性的商业竞争而终于衰落”。1020世纪20年代在上海发起的“爱美的”戏剧运动,本质上就是反对戏剧的商业化,希望通过非营利演剧形式重振新剧的雄风。“爱美的”戏剧运动“扭转了民初以来早期话剧(文明戏)衰颓的趋势,它在改造文明戏的基础上,肯定了严肃的、健康的现代话剧的发展方向”。11“爱美的”戏剧运动抵制了商业化的侵蚀,但是它从反对商业戏剧走向了排斥职业戏剧,这种业余的、非专业化的演剧方式同样不利于话剧创作水准的提高。

这一状况在30年代得以改变。1933年底,唐槐秋创办的中国旅行剧团在上海成立,这是现代话剧的第一个职业团体,培养了一批优秀的演员,在上海及各地演出前后长达14年。1935年,主要由左翼戏剧工作者组成的上海业余剧人协会成立。这个团体虽名为“业余”,实际是半职业剧团。一年后该协会更名为上海业余实验剧团,开始正式的职业演剧,先后演出了《娜拉》《钦差大臣》《罗密欧与朱丽叶》等外国名剧,培养了一批表演、导演和舞台美术创作人才。12上海话剧在职业化的过程中逐渐走向成熟,为40年代“海派话剧”的繁荣打下了基础。

40年代的“海派话剧”作为大众文化的一个重要组成部分,其主体是带有商业化的通俗大众剧,“以1941年《清宫怨》《淘金记》《孤岛男女》等剧目的上演为标志,海派话剧呈现出繁盛景象,1941年到1945年是其发展的黄金时期。海派话剧在现实剧、历史剧、改编剧等领域竞相绽放”。13丁罗男等专家认为,“当话剧获得大众文化身份后,商业化就成为必由之路”,职业剧团的“商业化运作使得话剧能够更多地考虑并结合观众的需求,话剧制作在资金允许的前提下可以精益求精,没有后顾之忧的演职员也可以把更多的精力投人到探索和提高戏剧艺术的实践中去”。14

新时期以来至20世纪末的“海派话剧”,彰显出海派文化的开放性、多元性与创新性等特色和品质,其中较为突出的创新性,不论代表主流文化的主流话剧和代表精英文化的實验探索作品,都取得了较为突出的成绩。

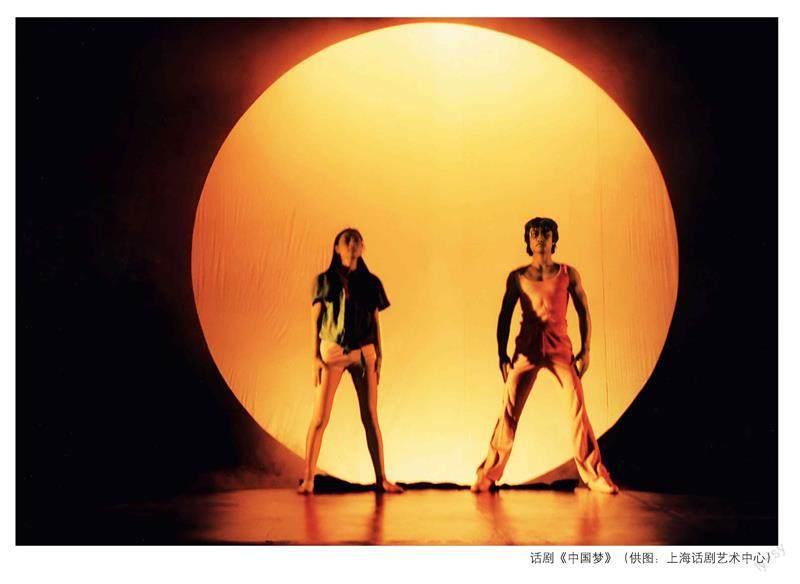

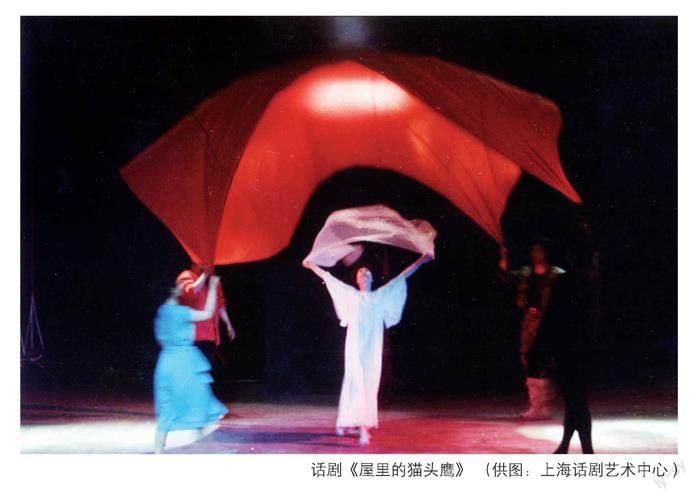

“探索剧”曾经是新时期上海话剧的主潮,这股潮流可以追溯到1980年上海市工人文化宫业余话剧团创作演出的《屋外有热流》。80年代,上海舞台上出现了《魔方》《红房间·白房间·黑房间》《黑骏马》《天才与疯子》《芸香》等一批“探索剧”,以其艺术形式的新颖性与精神内涵的哲理性,引起戏剧界和理论界的广泛关注和讨论。151987年,黄佐临导演的《中国梦》融斯坦尼、梅兰芳与布莱希特的戏剧观念于一体,成为写意戏剧的代表性剧目。1989年,由张献编剧、谷亦安导演的《屋里的猫头鹰》,“以其鲜明的探素精神和前卫意识”,“成为80年代上海小剧场话剧的代表性作品”。16

这个时期的主流戏剧,无论是《陈毅市长》《商鞅》等历史题材作品,还是《假如我是真的》《大桥》《OK,股票》等反映现实的作品,“在题材和内涵上都体现了主流文化的时代诉求”,反映出“中国社会在历史的转型期所发生的种种深刻的变化”,在创作上又具有某些“新现实主义”的倾向和特点:“以现实主义美学为主体和基础,继承了80年代‘探索戏剧的许多有益的成果,整合了多种创作方法。”17

这个时期的“海派话剧”在注重探索的同时,仍然保持了开放性与多元性。上海历来就是中西戏剧交汇融合的前沿阵地,在西方现代主义戏剧作品与理论被引进国内后,上海的戏剧家们就将其中不少作品搬上了话剧舞台,如萨特的《肮脏的手》、贝克特的《等待戈多》、尤金·奥尼尔的《大神布朗》、彼得·谢弗的《马》、迪伦马特的《物理学家》,在当时都产生了较大的反响。18

21世纪以来的“海派话剧”,呈现出开放性、多元性、创新性和商业性等文化特性,其中较为突出的是商业性。这一转变由国有和民间话剧团体共同促成,90年代中后期开始萌芽,21世纪后表现得更为明显与突出。

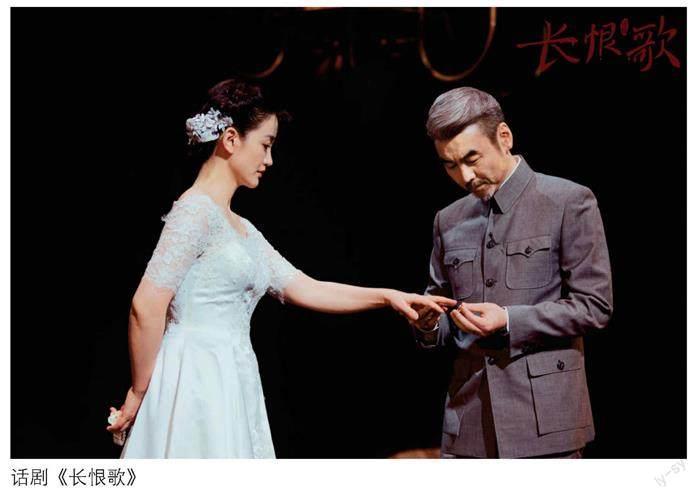

1995年上海人民艺术剧院和上海青年话剧团合并成立上海话剧艺术中心,推出与“海纳百川、追求卓越”的城市精神相契合的“四个品牌”战略,即:主流经典戏剧、上海人文戏剧、创新实验戏剧和国际戏剧交流合作品牌,形成了主流戏剧、大众戏剧和精英戏剧多元并存的格局。19上海话剧艺术中心在管理上推行制作人制,剧院对制作人在剧目数量、演出场次、投资回收率等指标上进行考核,且与收入挂钩。这一内在驱动机制使得话剧创作以票房为导向、以市场为中心,不论是原创还是排演国内外经典作品,在坚持戏剧审美品格的同时都会重视观众接受,如白领题材《去年冬天》《WWW.COM》、上海题材的《长恨歌》《金锁记》、美国百老汇的优秀剧目《蝴蝶是自由的》《狗魅Sylvia》、法国当代喜剧《艺术》《欢乐复活节》都在市场上获得了成功。2009年,上海话剧艺术中心转制为国有企业,进一步加剧了票房导向的市场化倾向。

上海民营话剧最具代表性的是张余主导的现代人剧社。剧社自成立以来,不靠国家资助,完全市场化运作。90年代,剧社在艺术与市场上兼顾,排演了不少有影响的小剧场话剧,如《楼上的玛金》《鼠疫》。进入21世纪后,现代人剧社更为注重商业性的类型戏剧创作,推出了“白领戏剧”“财经话剧”“悬疑剧”等不同题材风格的通俗话剧作品,《单身公寓》《白领心事》《华尔街》《万圣节游戏》等作品受到年轻观众的青睐,引领沪上小剧场话剧的市场风尚。

对于21世纪“海派话剧”的市场化倾向,学界有不同的观点。一种观点认为,“要发扬海派话剧的精神,就应该坚决、彻底地实行话剧市场化,唯有真正实现市场化的时候,真正从市场化中取得独立的、平等的权利以及平等竞争的权利,海派话剧的特色才能完整的呈现”。20另一种观点则认为,“话剧市场化是把双刃剑,一方面强化了對商业利益的追逐,同时,在另一方面也弱化了对话剧艺术的人文精神和社会责任的关注”。21

结语

上海作为话剧的诞生地和创作演出的重镇,在中国话剧史上有着举足轻重的地位,但是它在百余年的发展历程中并没有形成统一的风格流派。所以在谈论“海派话剧”时,如果从艺术风格上来讨论更会陷入理论建构的困境,进而导致“海派话剧”概念的内涵难以把握。毕竟,上海地区创作演出的话剧,除了上海题材与方言话剧外,在艺术风格上与国内其他地方的话剧并没有多大的差别,而且上海题材与方言话剧在上海话剧史上只是很小的一部分。如果不从风格流派角度,而从戏剧现象和戏剧文化角度在“海派文化”语境中来讨论,那么“海派话剧”的具体内涵和文化特性就不难把握了。

1.赵耀民.“‘海派话剧”的窘境[J].上海戏剧,1986(6).

2.王新民.新时期话剧的“南北战争”—“海派”话剧与“京派”话剧的对比研究[J].韶关大学学报,1987(2).

3.倪宗武.“京派”、“海派”话剧寻踪—与王新民同志商榷[J].《河北师范大学学报,1992(2).

4.秦雪.九十年代“京派”、“海派”小剧场话剧研究[D].兰州大学2013年硕士学位论文:2.

5.曹树钧.论海派戏剧的先锋性、包容性与局限性[J].毛泽东文艺思想研究, 2002(14辑).

6.先锋性体现在“海派话剧”多取材于社会热点,反映时代精神;勇于借鉴新形式和运用高科技。包容性体现在上海话剧舞台上多种创作方法及演出形式并立;重视民族经典与世界名著;并勇于推出新人新作。世俗性体现在“海派话剧”多来源于普通百姓的生活;着力开掘剧作对广大百姓的切实可感性。“海派话剧”的局限性体现在上海不少剧作家创作功力不够;有些剧作没有掌握好世俗化的分寸,世俗过头变成了媚俗。参见周春雨《当代海派话剧的发展历程与艺术特性》内容摘要,上海戏剧学院2004年硕士学位论文。

7.李伟.海派话剧的沉沦[J].艺术评论,2013(8).

8.尹诗.海派话剧研究(1928—1951)[D].河南大学2013年博士学位论文:23.

9.参见胡晓军、苏毅谨《戏出海上:海派戏剧的前世今生》总序,文汇出版社2007年版,第4—6页。

10.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:11.

11.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:49.

12.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:50-51.

13.尹诗.海派话剧研究(1928—1951)[D].河南大学2013年博士学位论文:10.

14.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:16.

15.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:250-251.

16.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:253.

17.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:321.

18.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:252.

19.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:332.

20.汤逸佩.略论海派话剧的市场意识[J].艺术评论,2003(8).

21.丁罗男主编.上海话剧百年史述[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:323.