德国法院判决书的篇章类型互文性研究

樊星星 严佩琦

摘要:篇章类型互文性是篇章类型研究的重要方面,其摆脱了具体互文性之间只注重内容与形式互文关系的局限性,能够揭示篇章类型之间的程序性共时和历时关系。通过借鉴德国学者提出的篇章类型分析模式,结合德国建构主义法学对判决类型篇章类型互文性进行解析,揭示了法律领域的篇章类型之间通过协作共同完成判决交际任务过程,对扩展篇章类型和互文性研究具有一定的借鉴意义。

关键词:判决书;篇章类型互文性;交际任务

中图分类号:H 334 文献标志码:A 文章编号:1009?895X(2023)02?0150?07

DOI:10.13256/j.cnki.jusst.sse.2023.02.006

Generic Intertextuality in German Court Judgment

FAN Xingxing1,YAN Peiqi2,3

(1. College of Foreign Languages, Tongji University, Shanghai 200092, China;2. School of German Studies, Shanghai International Studies University ,Shanghai 201620, China;3. College of Foreign Languages, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract:Generic intertextuality (Textsortenintertextualit?t) is an essential aspect of discourse genre (Textsorten) research. It not only casts aside the limitation that textual intertextuality barely focuses on the intertextual relationship between content and form but also reveals the procedural synchronic and diachronic relationship between genres. This paper adopts the model proposed by German scholars Klein and Janich to analyze the generic intertextuality of court judgments. By revealing how genres in the legal field cooperate to complete judgments in the communicative task process. It is proved that generic intertextuality is of significant reference to the expansion of genres and intertextuality research.

Keywords:Court Judgments ;generic intertextuality ;communicative task

互文性概念起源于20世紀60、70年代的文学讨论。法国文学家 Kristeva借鉴了俄罗斯文学家 Bachtin 的“对话理论”提出了“互文性”(intertex- tuality)概念[1]。一个篇章必然会涉及到其他篇章,这一观点是所有互文性理念的基础。所有的交际都是借助篇章进行的,篇章生产者和接收者在感知篇章时,都会运用自己的篇章知识和篇章经验[2]。

自20世纪90年代以来,篇章类型不再被视为孤立的现象,而被置于整体系统中对其网络化(Vernetzung)特征进行描写和分析[3]。篇章类型构成了结构化的子系统并隶属于特定的互动和话语框架,要拓宽对篇章类型的研究,就必须将篇章类型置于更加广阔的交际结构和篇章类型网中进行分析描述[4]109。

篇章类型互文性研究的目的不再是单一篇章的篇章意义是如何通过参照其他篇章或篇章模式而发生改变和扩展,而是整个社会交际家族(kom- munikativer Haushalt von Gesellschaften)[4]110。与传统的单一篇章互文只注重具体的内容和形式互文相比,篇章类型互文性更注重篇章类型之间的组合和聚合关系,这种关系可能受程序制约被固定下来,甚至成为篇章类型的构建性特征[5]。人们为了解决一个交际任务可能会使用多个篇章类型,经常要先后甚至同时生产一系列篇章来完成一个复杂的交际任务。篇章类型之间程序性的历时和共时关系成为篇章类型互文性研究的重点[5]。

法院判决书作为一种重要的法律类篇章类型,其生产过程具有高度的程序性和机构性,是法律领域内各个篇章类型之间协作的结果。本文将借鉴 Klein & Janich 提出的篇章类型互文性描写模型,以案例解析的形式,系统地描述判决类篇章类型的互文关系,以揭示法律类篇章类型之间通过协作完成判决这一交际任务的过程。

一、篇章类型互文性研究基础和描写模式

(一)研究基础

近些年,人们对篇章类型的认识出现了转向,篇章类型不再被视为孤立的现象,而被纳入篇章整 体网络中理解和观察[6]。德国的篇章语言学家们使 用的“篇章类型”( Textsorten )一词在英语中的对 应概念为“体裁”( genre )[7]38。此外,德国的篇 章语言学家们习惯于使用“篇章类型互文性”( Textsortenintertextualit?t )或“篇章类型网”( Textsorten in Vernetzung)来指称不同的篇章类型 之间的互文关系。英美以及国内的语言学家则使用 了不同的术语来定义这种现象,如辛斌使用了“体 裁互文性”(generic intextuality)或“互话语性”(interdiscursivity)[8],田海龙使用了“互语性”(interdiscursivity)[9]141,武建国使用“篇际互文性”(interdiscursivity)[10]等。辛斌所定义的体裁互文 性是指在一个语篇中不同文体、风格、语域或体裁特征的混合交融,它们所涉及的不是个体主体,而 是群体主体(例如某一社会阶层、职业、行业、机 构等)[8]。田海龙主张使用“互语性”(interdis- cursivity)来指代语篇与语篇的联系,以区别“互 文性”(intertextuality)文本与文本(即单一篇章) 之间的联系[9]141。武建国则认为“体裁互文性”(generic intertextuality)一词会引起歧义,其使用 了“篇际互文性”(interdiscursivity)来定义辛斌 使用的“体裁互文性”概念所涵盖的内容[10]。

国内外的语言学家们对互文关系提出了不同的分类[11?13],但多以具体互文性为主,对篇章类型互文性研究则相对较少,如:武建国从篇际互文性的结构与功能之间的关系出发,将篇际互文性分为融合型、镶嵌型、转换型和链接型,并将篇际互文性研究与话语传播策略结合起来[10,14];包威探讨了广告话语中体裁互文性的特点,并就体裁互文性对广告话语发展的推动作用进行了分析[15];辛斌通过对南海仲裁案裁决书的研究,揭示了语篇生成者通过调动不同的体裁资源来完成交际目的的过程[16];鄢克非对比了中美判决书的体裁互文性,研究了其中所蕴含的法官和诉讼当事人之间的权势关系,但是其研究并未对法律领域体裁进行明确的分类,也没有揭示各个法律领域体裁通过协作产生判决类体裁的过程[17]。鉴于国内语言学研究尚未在术语使用上达成共识,为避免术语混乱,本文主要参照德国学者的篇章语言学思想,将统一使用“篇章类型互文性”( Textsortenintertextualit?t )一词来指代篇章类型之间的互文关系。

(二)描写模式

1.历时描写模式和整体描写模式

在德国,“篇章类型互文性”这一术语最先由 Klein 提出,其在政治交际框架内将立法解释为政治类篇章类型之间的程序性协作结果,并创立了一套历时的篇章类型互文性历时描写模式[18]。篇章类型互文性不仅涉及篇章类型特有的源情景,同时也涉及通过篇章类型中的某个篇章所实现的交际行为的后继过程。在此基础上,他根据篇章的时序标准,提出了篇章互文性的历时描写模式:前篇章类型、平行篇章类型和后篇章类型[18]。

Klein 设计的篇章类型互文性描写模式在一定程度上克服了以往具体互文性只注重内容和形式参照的局限,但其描写模式并不以解决交际目的为中心,而是一种简单化的历时维度描写模式,许多重要的描写维度均未被纳入其中。Janich 在其基础之上,以行为理论为导向,以交际参与者为核心,将交际所处的话语范围、交际目的、交际任务等都融入到篇章类型互文性描写中,构建了一套篇章类型互文性整体描写模式[5],如图1所示。

2.判決书的篇章类型互文性分析模式设计

Janich 的描写模式比 Klein 的更加全面和完整,但这种描写模式覆盖了几乎所有的语言描写单位,导致其可操作性较低。因此,本文结合法律领域篇章类型的研究重点对这一分析模式进行了相应的调整,调整后模式如图2所示。

该分析模式可以分为外部宏观框架和内部微观框架两部分。话语领域、行为领域以及交际任务和目的这三个维度对篇章类型互文性的特征具有构建性,可以被视为篇章类型互文性分析的宏观外部框架。而判决书的篇章类型网分析( Textsorten in Vernetzung)则是从内部微观视角对判决书的篇章类型之间的协作关系进行分析。对判决书的篇章类型网的分析从历时视角和共时视角出发,分别揭示其程序特征和协作特征。这种从宏观到微观的等级性的分析模式可以全方位展现判决类篇章类型互文性的特征,扩展了篇章类型互文性研究的视野。

二、判决类篇章类型互文性特征分析

(一)研究案例介绍

本文旨在运用系统化的语言描述工具对判决书篇章类型互文性在语言表征层面上进行阐释,因此选取的是在德国社会法律界具有较大争议和较强社会影响力的法律案件,尤其是涉及到德国社会和公民的最基本权利的案例。在对不同领域的法律案例进行质性分析之后,本文选取了石勒苏益格行政法院( VG Schleswig)的一起“因良心转变申请停止服兵役案”(案件编号:12 A 313/15,以下简称“良心案”)①作为研究对象。“良心案”涉及到德国《基本法》当中规定的公民的最基本的权利?良心自由权(涉及《基本法》第4条第3款)。

“良心案”案情简介如下:原告是一名德国联邦国防军的军医。2006年8月,原告申请加入联邦国防军的医疗部门,并于2014年11月19日通过医生执业考试。在2015年1月,原告被晋升为军医,并被分配到了联邦国防军医院。同年,原告以书面形式提出拒服兵役的请求,遭到被告拒绝。2015年11月16日,原告再次提起诉讼,要求承认自己享有拒服兵役权。被告则申请驳回原告的诉讼请求。最终,法院以原告的说法缺乏可信性为由驳回了原告的诉讼请求。

(二)判决书篇章类型互文性外部框架

1.判决书所在的话语领域

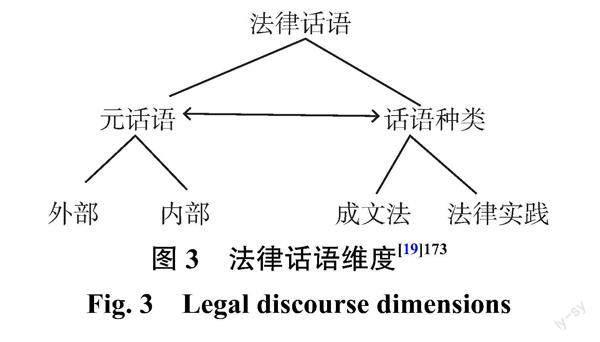

判决书属于法律实践范畴,是法律话语的重要组成部分。法律话语的元话语分为外部元话语和内部元话语。外部元话语主要处理法律和道德、法律和公平等之间的关系。内部元话语主要涉及法律阐释学,如法律解释等[19]171-190。法律话语的话语种类分为成文法和法律实践(见图3)。判决作为一种法律实践,与成文法、内部元话语、外部元话语等都有着紧密的关联。

2.行为领域特征

研究者不应把篇章类型看作是孤立的现象,而应该将篇章类型群置于交际功能行为领域中研究[3]。基于交际者之间的角色关系,Brinker 将社会行为领域分成私人行为领域、官方行为领域和公共行为领域[20]129。判决活动所在的社会行为领域具有官方性和公开性的双重属性。其官方性体现为判决发生在法院内,法院作为判决这一法律行为的交际参与者,其行为规范具有高度的约束力。同时,法院机构的特征是交际目的特定化,原被告双方均无法自由地选择交际目的,其潜在交际目的必然是寻求法院做出裁判。其公开性体现在与大众传媒的关系上,判决行为通常会通过报纸、电视、网络等媒体进行公开报道。此外,Engberg 认为法律行为领域还具有一些建构性特征:(1)法律的机构性,即法律行为发生在诸如法院这样的机构里;(2)交际目标由机构决定;(3)法律来源和法学理论,即在法律行为领域内,言语行为是由法律和习惯共同决定的,并受法理/法学理论支配;(4)法律作者接受过法学方法论培训;(5)法律篇章发送者和篇章作者具有法律专家群体属性[21]31。

3.交际任务和目标

篇章类型不仅是解决交际任务的工具,同时也是规范的载体[3]。判决话语是一种典型的机构话语,其“任务”驱动性和“目的”导向性使得判决互动充满对抗性、目的性和博弈性[22]。法官和原被告在判决话语中的交际目标各有不同。对于法官而言,判决书的主要交际目标是在现行法律秩序下,通过具有权威性、受控性和不以争议双方意愿为转移的、可强制执行的方式解决原被告之间的法律纠纷[21]93。而原被告的交际目的则在于,牺牲对方的利益来让自身对法条的意义解释成为案件中唯一合法的规范篇章解读,从而赢得诉讼[23]167。

(三)判决书的篇章类型网

1.法律领域篇章类型分类

Engberg将法律篇章类型定义为“法律领域中用来执行法律行为的篇章种类”[21]34。法律篇章因其法律秩序、法律领域和法律语言特征各不相同,被归类到不同的专业篇章类型并不容易[24]。语言学家们对法律领域的篇章类型进行分类的标准也各有不同,其中以 Busse 的分类最为详尽,其基于系统性、功能性、情境性和层面性等4个角度将法律领域篇章类型分为9类:(1)有约束力的规范篇章类型;(2)法律解释类篇章类型;(3)判决类篇章类型;(4)法律发现类篇章类型;(5)法律要求和法律声明篇章类型;(6)法律实施和执行篇章类型;(7)合同类篇章类型;(8)公证类篇章类型;(9)法学和法律培训类篇章类型[25]。

2.历时程序描写模式

法律篇章不是孤立出现的,而是组成了一个篇章网[26]。法律篇章被放在具有功能和主题联系的篇章网中使用[27]。为了完成一个交际任务,人们需要同时使用多个篇章类型。判决书正是法律领域各个篇章类型之间相互协作的产物。从历时的角度对判决类篇章类型的互文关系进行分析,可以发现一些法律领域的篇章类型作为前篇章类型出现。前篇章类型指的是对目标类篇章类型具有建模性、从属性和动机性的篇章类型。如果一个篇章类型在机构程序框架之中,那么它就会具有程序性的特征,被描写的程序必须要遵循这种特征[18]。因此,判决话语作为一种机构话語,其对篇章类型选择呈现出强制性(obligatorisch)特征[3]。法官对这些具有强制特征的前篇章类型进行法律“加工”[28],从而产生了判决类篇章类型,进而完成判决交际任务,见图4。

3. 共时协作描写模式

在法律篇章处理过程中,各个法律篇章类型通 过协作产生了法律事实,进而产生了判决类篇章类 型。本文采用建构法学(Strukturierende Rechtslehre) 的篇章工作思想来解析该协作过程。法律篇章工作 被理解成法官处理复杂的结构化篇章群(Textmenge)的过程[29]191。Müller 将法官工作分为规范 篇章、规范项目、规范领域、法律规范、裁判规范 五部分[30]。Felder 借鉴了 Müller 的法律篇章工作理 念,对其工作步骤进行了如下总结[31]40:

(1)判决的起点是呈交的事实;

(2)法官从所有的规范性篇章中挑选出一个适合案件的规范篇章假设(Normtexthypothese);

(3)作为中期成果会形成一个规范性项目;

(4)挑选出一个规范领域( Normbereich );

(5)规范项目和规范领域共同组成了法官创造的法律规范;

(6)法官将法律规范应用到具体案件中使其成为裁判规范。

为展现法律篇章工作过程,本文对其进行了可视化处理,见图5。

以下将结合“良心案”详细解析每个法律篇章步骤中的篇章类型互文关系。

第一阶段:确定事实。规范篇章和案情陈述是法官裁判的起始数据[31]40。案情陈述阶段有以下几种篇章类型:(1)有约束力的规范性篇章类型,该篇章类型在此阶段处于未加工的状态;(2)法律发现类篇章类型,如“良心案”中原告提交的起诉书等。

第二阶段:规范篇章假设。法官根据建构法学模式,从所有的规范篇章中挑选出规范篇章假设,而规范篇章假设是法律规范和判决规范具体化的基础[31]40。在司法实践中,法官的具体化工作的起点不是法律条文,而是具体案件。法官根据案情挑选相关的法律条文。通常情况下,法官挑选出的不是单一的法律条文,而是一部法律或多部法律中的多个条文,这些条文共同构成了规范篇章假设。此处涉及的篇章类型为:有约束力的规范性篇章类型。此阶段法官应根据民事争端内容对具有约束力的规范性篇章类型进行初步加工,挑选出合适的部门法,并从部门法中挑选出合适的法律条文。

第三阶段:规范项目和规范领域。规范项目是法律规范的语言组成部分。规范领域则是法律规范的事实组成部分,其从对语言数据的解读中产生[31]38-42。语料来源包括规范性篇章、法律专业文献等。本阶段涉及的篇章类型有:(1)有约束力的规范性篇章类型,在此阶段法官对从不同部门法中挑选出来的法律条文进行进一步的处理;(2)法律解释篇章类型,即法律评注。各部门法的法律条文被挑出来后,法官需要对这些语料进行解读。法律评注是德国特有的法律文化,法官们借助法律评注来解读抽象的法律语言。规范性领域是法律规范的事实组成部分。规范领域的基础是从事实领域和案件领域中产生的真实数据[31]38-42。这一阶段涉及到的篇章类型有法律发现类篇章类型。与第一阶段法律发现类处于未加工状态不同,在此阶段法官要从原被告提交的诉讼书等文案中提取真实数据。

第四阶段:法律规范。法律规范是法官裁判的指导原则。法律规范包括规范项目和规范领域。规范项目是法律规范的语言组成部分,规范领域是法律规范的事实组成部分。根据建构法学学说,法律规范体现在法庭判决的主文当中[31]38-42。这一阶段涉及到的篇章类型有:(1)经过加工的有约束力的规范性篇章类型;(2)经过加工的法律解释类篇章类型;(3)经过加工的法律发现类篇章类型。

第五階段:裁判规范会在判决主文中体现出来。法官在个案中运用法律规范,使之成为判决规范。它包括以下几个篇章类型:(1)形成法律规范链的有约束力的规范性篇章类型;(2)经过加工的法律解释类篇章类型,在判决理由中出现;(3)经过加工的法律发现类篇章类型,在法律事实部分和判决理由中出现。

综上,在法律篇章工作过程中,各个法律类篇章类型通过协作产生了判决类篇章类型。

三、结语

篇章类型不应该被看成是孤立的现象,而是一个完整的系统。完整的篇章类型互文性描写模式由外部框架特征和内部篇章网络特征共同构成。从外部框架来看,判决书属于法律实践活动,其行为领域具有公开性和官方性的双重特征,不同的判决主体,其交际任务不同,充满了目的性和对抗性。从内部篇章网络特征来看,判决类篇章类型的产生是法律领域中各个篇章类型在历时和共时维度上进行程序性协作的结果。本论文引入德国篇章类型互文性理念和分析模式,通过实证分析验证了其可操作性,以期拓宽国内互文性研究的视野并提供分析路径参考。

参考文献:

[1]KRISTEVA J. Word, dialogue and novel[M]//TORIL M. The Kristeva Reader. Oxford: Blackwell, 1986:36?61.

[2]FIX U. Aspekte der Intertextualit?t[C]//BRINKER H, ANTOS G, HEINEMANN W, et al. Text-und Gespr?chslinguistik: ein Internationales Handbuch Zeitgen?ssischer Forschung. Berlin, New York: de Gruyter, 2000:449?457.

[3]HAUSER S. Netze im Wandel-Wandel in Netzen. Diachrone Perspektiven auf die Vernetztheit von Textsorten[C]//HAUSER S, KLEINBERGER U, ROTH K S. Musterwandel-Sortenwandel. Aktuelle Tendenzen derdiachronen Text(sorten)linguistik. Bern: Peter Lang, 2014:275?312.

[4]ADAMZIK K. Textsorten: Reflexionen und Analyse [M]. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2000.

[5]JANICH N. Intertextualit?t und Text(sorten)vernet- zung[C]//JANICH N. Textlinguistik.15 Einführungen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2008:177?198.

[6]FIX U. Was hei?t Texte kulturell verstehen? Ein- und Zuordnungsprozesse beim Verstehen von Texten als kulturellen Entit?ten[C]//BL?HDORN H, BREINDL E, WASSNER U H. Text-Verstehen: Grammatik und Darüber Hinaus. Berlin: De Gruyter, 2006:254?276.

[7]CHEN Q. Text und Kultur. Eine kommunikative Gattungsanalyse der deutschen und chinesischen Todesanzeigen[M]. Bern: Peter Lang, 2013.

[8]辛斌.语篇研究中的互文性分析[J].外语与外语教学, 2008(1):6?10.

[9]田 海龙.语篇研究:范畴、视角、方法[M].上海:上海外语教育出版社, 2009.

[10]武建国.篇际互文性研究述评[J].外语与外语教学,2012(2):17?22.

[11]BROICH U, PFISTER M. Intertextualit?t: Formen,Funktionen, anglistische Fallstudien[M]. Tübingen: DeGruyter, 1985.

[12]GENETTE G. Palimpsestes. La littérature au SecondDegré[M]. Paris: ?d. du Seuil, 1992.

[13]TEGTMEYER H. Der Begriff der Intertextualit?t undseine Fassungen[C]//KLEIN J, FIX U. Textbezie- hungen. Linguistische und literaturwissenschaftliche Beitr?ge zur Intertextualit?t. Tübingen: Stauffenburg, 1997:49?81.

[14]武建国, 林金容.篇际互文性与中国梦传播的话语策略[J].中国外语, 2016,13(5):43?50.

[15]包 威.广告话语的体裁互文性研究[J].外语学刊 ,2016(3):80?83.

[16]辛斌.体裁互文性的语篇分析?以南海仲裁案裁决书为例[J].外语学刊, 2019(5):12?17.

[17]鄢克非.中美法庭判决书的体裁互文性对比分析[J].长春大学学报, 2014,24(5):670?672.

[18]KLEIN J. Intertextualit?t, Geltungsmodus, Texthand-lungsmuster. Drei vernachl?ssigte Kategorien der Textsortenforschung-exemplifiziert an politischen und medialen Textsorten[C]//ADAMZIK K. Textsorten: Reflexionen und Analyse. Tübingen: Stauffenburg, 2000:31?44.

[19]KUSSE H. Kulturwissenschaftliche Linguistik[M].G?ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012.

[20]BRINKER K. Linguistische Textanalyse: Eine Einfüh-rung in Grundbegriffe und Methoden[M]. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010.

[21]ENGBERG J. Konventionen von Fachtextsorten:Kontrastive Analysen zu deutschen und d?nischen Gerichtsurteilen[M]. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1997.

[22]孙亚迪 , 廖美珍.法庭解述话语现象的生成机制研究[J].湖北大学学报(哲学社会科学版), 2017,44(4):135?141.

[23]CHRISTENSEN R, KUDLICH H. Theorie richterlichenBegründens[M]. Berlin: Duncker & Humblot, 2001.

[24]LINDROOS E. Im Namen des Gesetzes-Einevergleichende rechtslinguistische Untersuchung zur Formelhaftigkeit in deutschen und finnischen Strafurtei- len[D]. Rovaniemi: Universit?t Lappland, 2015.

[25]BUSSE D. Textsorten des Bereichs Rechtswesen undJustiz[C]//ANTOS G, BRINKER K, HEINEMANN W, et al. Text-und Gespr?chslinguistik: ein internationales Handbuch zeitgen?ssischer Forschung. Berlin: De Gruyter, 2000:667?675.

[26]LI J. Recht ist Streit. Eine rechtslinguistische Analysedes Sprachverhaltens in der deutschen Rechtspre- chung[M]. Berlin: De Gruyter, 2011.

[27]FIX U. Aktuelle Tendenzen des Textsortenwandels-Thesenpapier[C]//HAUSER S, KLEINBERGER U, ROTH K S. Musterwandel-Sortenwandel. Aktuelle Tendendzen der diachronen Text (sorten) linguistik. Bern: Lang, 2014:15?48.

[28]FELDER E. Semantische K?mpfe in Wissensdom?nen,eine Einführung in Benennungs-, Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungs-Konkurrenzen[C]//FELDER E. Semantische K?mpfe. Berlin: De Gruyter, 2006:13?46.

[29]BUSSE D. Recht als Text. Linguistische Untersu-chungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesells- chaftlichen Institution[M]. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992.

[30]M?LLER F. Notiz zur strukturierenden Rechtslehre[C]//CHRISTENSEN R, M?LLER F. Essais zur Theorie von Recht und Verfassung. Berlin: Duncker & Humblot, 1990:120?134.

[31]FELDER E. Juristische Textarbeit im Spiegel der?ffentlichkeit[M]. Berlin: De Gruyter, 2003.

(编辑:朱渭波)