重庆大轰炸惨案遗址媒介装置的创伤记忆建构

贺建平 张玉娇

摘 要:重庆大轰炸是中国人民心中无法磨灭的战争创伤,也是建构公众的战争创伤记忆、凝聚民族共识的典型历史事件。2021年,修建在重庆大轰炸惨案遗址之上的“重庆大轰炸六五惨案史实展馆”正式开馆,通过布设媒介装置、营造情境氛围,使之作为具身实践的平台,促使观者沿着“情境定义记忆实践具身认知创伤记忆”的记忆路径,在身体参与的记忆实践中形成具身认知,重塑观者的“在场感”,唤起或强化观者的“史实记忆”和“情感记忆”,从而建构起重庆大轰炸的创伤记忆。

关键词:重庆大轰炸;大隧道惨案;媒介装置;创伤记忆

中图分类号:G127

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2023)03-0120-10

“重庆大轰炸惨案遗址”位于重庆市渝中区紧邻解放碑商业步行街的较场口,遗址主体为地下隧道,地面建筑仅占地数十平方米。1941年6月5日傍晚,24架日机分3批偷袭重庆,一夜间因窒息挤压而惨死的市民达2 500余名,造成了震惊中外的“较场口大隧道惨案”。重庆大轰炸是人们心中挥之不去的战争阴影,而大轰炸惨案遗址则是这段创伤记忆的物质载体。守住一个民族的记忆,尤其是关于重大苦难的记忆,永远是一个伟大民族自我拯救的前提[1]。1987年,重庆市人民政府人民防空办在惨案发生地设立纪念设施,保留重庆大轰炸的历史痕迹,并督促后人铭记历史。2021年,再次重整扩建后的“重庆大轰炸六五惨案史实展馆”(以下简称“六五慘案史实展馆”)正式对外开放,向公众“述说”那段发生在80年前的创伤事件。

如果国家和社会所经历的事件及灾难形成了所谓的宏观创伤,那么,通过各种科技手段将其保存并予以再现、诠释与建构创伤场景,则成为必要且必然的现象[2]。“六五惨案史实展馆”中设有大量的媒介装置,为公众提供了与历史互动的条件,使公众能够“接触”到创伤事件。创伤经历构成了人类社会的一种集体记忆,对战争、大屠杀、恐怖事件等历史创伤以及创伤叙事的研究有助于人类反思历史[3],因此,笔者从创伤记忆的理论视角,探析重庆大轰炸惨案遗址的媒介装置如何建构和传递关于重庆大轰炸的创伤记忆,以及观者的具身实践在其中发挥的作用和意义。

一、文献回顾、研究问题与方法

(一)创伤与创伤记忆

创伤是由个人对某事件的诠释与反应建构而成的,当创伤事件规模大到影响整个社区、城市或国家时,其所形成的创伤回忆,则不再限于个人的回忆活动,而成为集体性的回忆,并对国家民族之形塑与认同扮演着重要的角色[2]。在国家历史语境下,对战争的书写倾向于强调整个国家与人民的经验,关注的是普遍的经验而非个人体验[4]。因此,与战争相关的创伤事件更容易引起群体共情,这些激烈的死亡“必须被记忆或遗忘成‘我们自己的”[5],创伤才能成为一种共历性体验。

“创伤记忆”是指由严重的创伤事件引起的记忆[6]。亚历山大指出,造成创伤的事件在行动者的想象和记忆里被扭曲,而非直接得到认知和理性的认识[7]。即是说,创伤性事件本身和对它的解读之间存在着一定的差异。因此,创伤记忆可以被认为是建构起来的,它是在身体经验和记忆与自我的文化模式的指导下,沿着叙事线索想象性地重建的[8]。

创伤记忆的特点,首先,表现为个体记忆,即不同记忆主体的创伤记忆不尽相同;其次,为亲历性,记忆主体必须是“在场”的,这种“在场”既可以是空间上的,也可以是时间或时段上的,通过站在创伤事件的发生现场,包括遗址、纪念馆等,或在某一特定的纪念时间,记忆主体即便没有亲历或目睹创伤事件的实时情状,也可以通过“想象性体验”获得创伤记忆所需的亲历性;最后,创伤记忆表现为一种情绪或情感记忆[9]。

(二)创伤纪念馆

创伤纪念馆即记录国族创伤记忆的纪念性博物馆。作为承载人类历史记忆的媒介,博物馆通过展示“物”,再现“物”之主的个体记忆;营造“场”,借由“场”之特殊性,塑造并建构社会乃至国家的集体记忆[10]。Violi将创伤纪念馆分为两种类型[11]:一种是新建的纪念馆,这种纪念馆不一定要在遗址上修建;另一种则是依托于遗址本身修建的纪念馆,如本文所研究的“六五惨案史实展馆”,这类纪念馆又被其称为“创伤场所”(trauma sites)。Violi认为创伤场所最突出的特征在于指示性(indexicality)[11],即这些场所因其作为创伤发生地,在空间与时间维度上保有一定的连续性,尽管游客所处的时间与创伤事件的发生时间完全不同,但仍旧可以通过地点和物品痕迹与过去建立直接联系。

随着时间的流逝,人们与创伤事件的联系慢慢弱化,对创伤的感知也逐渐降低。因此,通过向观者暗示亲历者可怕经历的特定元素来提供强烈的情感体验,促使观者的身体参与其中,是当代纪念博物馆的布展趋势。从咨询到体验、从知识到感受、从物件到故事,博物馆越来越像一个体验的剧场[12],而体验的实现则依托于馆中的媒介装置,如雕塑、电子互动设备等。早在20世纪,历史学家就意识到了物质对于记忆的重要意义[13]。作为文化机构,纪念馆将历史事件以文物、照片、模型等形式加以再现与叙事,既可以为观者提供了解过去的可能,也使得曾经发生过的历史事件得以重复地被观者再经历,从而形成集体的创伤记忆[2]。此外,“媒介装置”是一个广泛的概念,不仅包括雕塑、模型、电子互动设备等物质性展品,景观等空间场所也可以作为媒介装置,例如“六五惨案史实展馆”中的拱门、阶梯等。坂本真由美认为,纪念馆本身也可以被看作是一个巨大的媒介装置,通过唤起记忆,教化不知道灾难的人[14]。本文的“媒介装置”即采用这一宽泛的概念。

(三)研究问题与研究方法

基于以上对研究对象的简要说明和相关文献梳理,本研究着力探究:重庆大轰炸惨案遗址如何再现创伤事件?这些创伤经历如何通过媒介装置让观者体验到?观者如何通过以互动体验为代表的身体在场的记忆实践,形成对重庆大轰炸的具身认知及创伤记忆?

本文以现场观察法、半结构性访谈和沉浸式体验为主要研究方法。

1.现场观察法。研究者于2021年6月5日、10月1日至3日、11月5日三个时段在展馆进行现场观察。6月5日,展馆外举行了全市防空警报试鸣放和重庆大轰炸遇难同胞悼念仪式。由于展馆尚未竣工,所以当天并未允许游客进馆参观,仅允许参加纪念仪式的幸存者及其家属进入展馆优先体验。10月1日至3日及11月5日,研究者进入展馆对整个场址进行了细致观察,尽可能全面地了解展馆的布局及各类媒介装置,并拍照记录。

2.半结构性访谈。访谈主要在展馆附近进行。6月5日,研究者对纪念仪式参与者及游客进行了访谈,了解亲历者及其家人的创伤记忆,和游客对重庆大轰炸、纪念遗址以及纪念仪式的相关认知。10月1日至3日,研究者对23位/组参观展馆的游客进行了10~30分钟的访谈,此外,还对展馆工作人员进行访谈,了解展馆的修建及媒介装置的情况等。

3.沉浸式体验。研究者于2021年10月1日至3日、11月5日共四次进入“六五惨案史实展馆”,具身于真实的创伤场所和模拟的隧道空间,沉浸式体验大轰炸惨案发生时个人的真切感受。沉浸式体验一方面可以加深研究者对惨案及惨案遗址的认知,另一方面有助于研究者在访谈时与访谈对象共情,细致地理解访谈对象的叙述,从而描述媒介装置如何触发观者产生创伤情绪和心理,进而产生创伤记忆。

二、再现隧道景观:“拱门”作为象征符号

1938年,为躲避日军轰炸,重庆市防空司令部联合重庆市政府、成渝铁路工程局等单位勘探设计,重庆人民冒着生命危险在较场口地下开凿了防空洞,时称“大隧道”。大隧道共有磁器街、石灰市、十八梯三个进出口,日机飞临前,人们可从这三个洞口进入隧道躲避空袭。1941年6月5日,在日军长时间的连续轰炸下,三处洞口均发生了不同程度的踩踏和窒息事件,其中磁器街洞口的死伤情况尤为惨烈。1987年,为纪念“七七事变”爆发50周年,重庆市人民政府在此防空洞原址上修建了“日本侵略者轰炸重庆纪事碑”。2000年3月,重庆市人民政府人民防空办公室重新修整磁器街洞口并陈列布展。同年9月,磁器街洞口“六五隧道惨案遗址”被确定为直辖后第一批市级文物保护单位。2021年9月,修葺扩建后的“六五惨案史实展馆”正式对外开放,公众首次有机会走进遗址的地下部分,沿着大隧道的原始路径,真切体验80年前重庆人民在防空洞中度过的艰难岁月。

大隧道是战时紧急挖掘的避难场所,修建得并不精致,但其截面仍是较为规则的“拱门”形状。因此,从大隧道外形抽象出的“拱门”作为典型的象征符号多次出现在展馆中,以构建独特的象征空间。“六五惨案史实展馆”主体沿用大隧道原址向下修建,分为地上一层、负一层和负二层,其真正保留大隧道原貌的只有负二层。因此,在展馆中使用“拱门”符号,既可以作为展馆的特殊标识,又可以与隧道遗址相呼应。

负一层展厅中最大的“拱门”为两个纵向布置的装饰物(见图1,摄于2021年10月)。展厅原本为长方体结构,设置“拱门”后打破了原本略显单调的规则感,使得空间富有层次,有利于展厅的功能分区,同时,也让整个展厅更加接近于隧道造型,而这条“隧道”的尽头则是展馆的祭奠空间——重庆大轰炸受害者照片墙。“虚拟漫游”也是与“拱门”密切相关的媒介装置,只需站在特定位置,就能触发装置播放一段运用三维建模技术复原的大隧道景觀的视频。观者配合视频原地踏步,数十秒就能“走过”整段防空隧道。“虚拟漫游”设计在一个拱门之内,观者站在拱门前,犹如站在80年前的防空隧道洞口(见图2,摄于2021年10月)。当视频开始播放,视频里的隧道门被逐渐放大,真实的拱门与视频中的隧道门重合,观者就“走进”了大隧道之中。此后拱门与视频中的隧道壁融为一体,虚实结合增强观者的体验。纪念馆设计者表示,设计这一装置的目的在于能让游客身临其境地在隧道中穿行,使其更加深刻地感受到当年那段特殊的日子[15]。

通过空间营造和展品表达等策略实现博物馆环境与观众认知的强耦合,以增加观众观展的体验感、审美感,这对提升展览的传播效应至关重要[16]。实际上,“虚拟漫游”的拱门与两个纵向布置的拱门及展馆的祭奠空间处于同一轴线上。因此,倘若站在照片墙前回望展厅,三处拱门与视频中的画面相结合,整个展厅就构成了一条抽象的防空隧道。在这个实在的隧道遗址内建构起的抽象防空隧道中,一端是沿着虚拟隧道走向出口,奔向光明;另一端是定格的受害者照片,封存在“隧道”的最深处。抽象隧道的空间营造使得展馆的历史叙事更具张力,历史信息不再只通过文物及介绍性图文向观众平铺直叙,而是通过建构象征性空间,再现隧道景观,让观者进入情境中并与之展开互动,重塑观者的“在场感”。

三、媒介装置唤起创伤记忆

(一)外在的知识输入:史实记忆

纪念馆是为“记忆”而生的博物馆,它参与群体历史记忆的建构,从而维护群体稳定性、塑造主流价值观和促进社会教育[17],在现代社会中的作用愈加明显。与传统纪念馆不同,现代纪念馆旨在产生各种不同的意义创造过程和与它们互动的方式[18],纪念馆关注的不只是“物”的价值,也开始注重“人”在其中的主体作用。具体到“六五惨案史实展馆”,观者在观展时,不同展区的媒介装置从史实记忆和情感记忆两个层面唤起或强化其创伤记忆。

展馆的地上一层为序厅,设有“重庆人民反轰炸精神永在”主题雕塑。从序厅拾级而下,即可步入展馆的主体区域。负一层包括“空中屠杀”“六五惨案”“愈炸愈强”三个展区,属团块的空间叙事展览。各展区通过搭建景观、展示实物(或仿制模型)、图文结合等方式构筑起重庆大轰炸的历史现场,展现重庆人民在狂轰滥炸中坚强抗战的不屈精神。

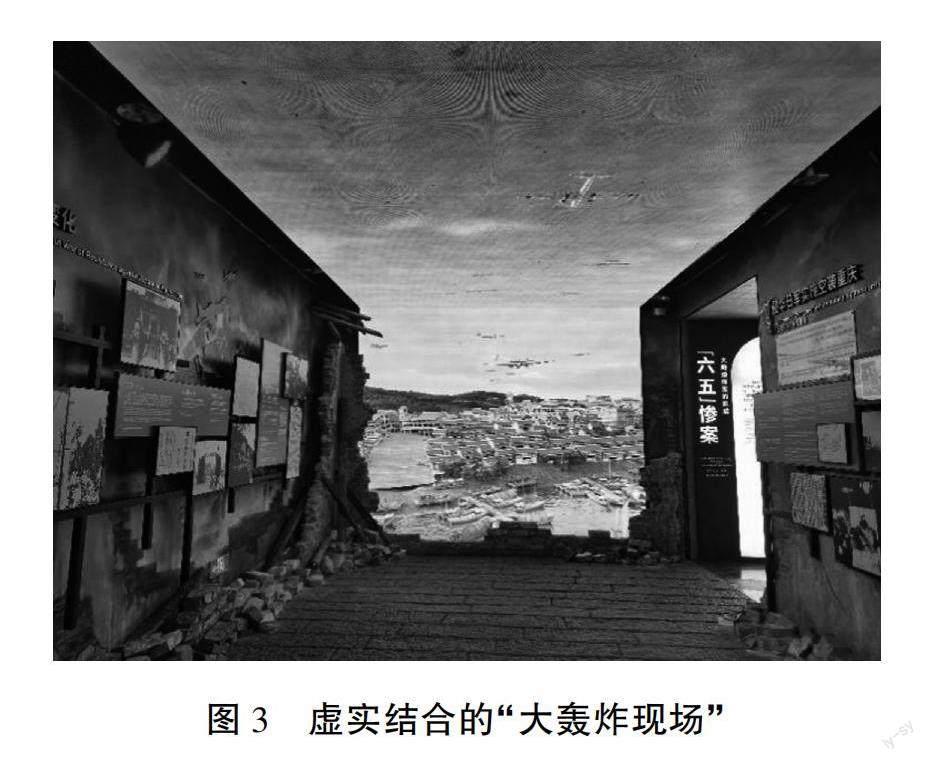

在“空中屠杀”展区,除了展示历史图片和介绍性文字,展厅的前方和天花板还设置了屏幕,分别模拟人直视和仰视的视角。前方的屏幕上播放着抗战时期重庆城市建筑的画面,而天花板的屏幕则呈现了一片灰黑色的天空。观者站在展厅中,每隔一段时间就会看到成队的飞机从“空中”飞过,轰炸前方的“城市”(见图3,摄于2021年10月)。此外,展厅角落立着一间仅剩一角的砖砌房屋,沿墙还放有带烧痕的木料和砖头,这暗示着,观者正身处一间“被炸毁的房屋”残骸中。一位母亲指着房屋残骸告诉孩子,这就是以前被炸的那些房子(受访者A)。屏幕中日机的狂轰滥炸与眼前的残垣断壁,将历史具体化为实实在在的“大轰炸现场”,游客身体在场的体验使得重庆大轰炸不再是作为外在的知识或信息存储进大脑中,而是作为一段“经历”被观者记忆。

诸如此类的媒介装置在“六五惨案”和“愈炸愈强”两个展厅内也各有设置,如大轰炸模拟沙盘、虚拟漫游、投影“加入”抗战胜利大游行等,分别呈现了遭受日军轰炸的具体地点、投弹数量,防空隧道的布局以及人们在抗战胜利大游行中欢呼雀跃的场景。媒介装置在综合运用现代科技再现历史场景的同时,还能辅助阐释展厅中的文物、图片及说明性文字的历史内涵。相比于直接陈列文物,观者能更清晰直观地了解到重庆和重庆人民在大轰炸中的客观经历,从而获取史实记忆。

(二)内在的感悟激发:情感记忆

相比于令人心生敬畏的纪念碑,现代纪念馆更加注重观者与纪念场景的融合,强调观者的参与性和心理体验。走出负一层展厅,出现在眼前的是一段盘旋向下的石梯。石梯两侧的部分墙壁刻有以史料图片为参照设计的人物浮雕,配以时而响起的阵阵喧闹声,还原了人们拥挤着走进隧道的慌乱场景。石梯末端连接着隧道,80年前的惨案现场与如今作为展厅的隧道有直接的空间连续性,这种身临历史现场的体验能够增强大轰炸惨案在观者心中的实在感,从而在心理上建立起个体与创伤事件的情感联系。

如果说负一层充满了科技感,那么负二层则几乎是大隧道的原貌呈现,即所谓的“毛洞子”(但为了游客安全,隧道壁做了加固,地面修整得比较平坦)。尤其是隧道内有一块不到一平米的未经任何处理的石壁,完全保留了惨案发生时的原貌。这块石壁如同历史的实体,观者抚摸石壁仿佛能与历史建立直接联系,因此,这块石壁被命名为“触摸历史”。隧道内光线暗淡,几盏壁灯的微光使隧道更显冰冷,游客独自走在其间,甚至会感到恐惧(受访者K)。展馆通过调动观者的视觉、听觉、触觉等通感体验将走进展厅的观者“拽”入大隧道惨案发生当天的历史现场。

除恐惧外,“悲伤”是更多观者在参观时的真切感受(受访者D、E、G等)。观者在参观展馆时,沉浸于惨案发生的隧道空间中,此前积累的大轰炸认知与现场环境相互作用,进一步激发观者的情感,在访谈中,观者用“惨”“难过”“沉重”等词语表达了自己的感受。同时,观者还产生了诸多慨叹,如“生命很脆弱”(受访者B)、“和平来之不易”(受访者C、I)、“落后就要挨打”(受访者F、L)、“不忘国耻”(受访者E、K)等,体现了遗址的教育意义。

走过昏暗的隧道,游客即可到达一个稍大的洞厅。洞壁设有一面屏幕,两侧放置了长凳,这是根据亲历者回忆还原的避难场景。游客走进洞厅后通常会自发地坐在长凳上,在幽暗环境和沉重音效中观看一部讲述重庆大轰炸始末的短片。在短片的最后,遇难者遗体在洞口层层叠起,洞厅顶部的孔明灯也盏盏点亮。项目设计师喻远鹏说:“孔明灯元素是为了表达缅怀、哀思与祈福,投影屏幕上播放影片,顶部的孔明灯逐个亮起,隐喻逝去的生命。”[15]在此氛圍下,观者能更容易地理解当时人们所经受的灾难,并将其转化为自己对重庆大轰炸的创伤记忆,“特别是那个伸手想要出来的场面真的很震惊”,受访者C说道。短片再次为观者梳理了重庆大轰炸的历史经过,助其“复盘”此前在负一层接收到的历史信息,强化创伤认知。并在画面、音效及孔明灯的综合作用下调动起观者的情绪,使关于重庆大轰炸的历史和情感都能印刻于观者的记忆之中,从而真正地实现铭记历史。

史实记忆与情感记忆的关系在某种程度上近似于语义记忆(semantic memory)与情景记忆(episodic memory)的关系。所谓语义记忆,是指对获得的有关知识的回忆;当我们经由语义记忆系统来记忆,并没有感觉到在记忆任何有关我们个人过去的事。而情景记忆则是指对以前事件的具体细节的有意识回忆,且情景记忆伴随着记忆、过去和自主意识的感觉而存在[19]。Tulving认为,当我们经历语义记忆时,就好像是我们知道了某些事,而当我们经历情景记忆时,就好像是我们记住了某些事[19]。与之相类似,史实记忆是外在的知识输入,情感记忆则是内在的心理感悟,两者对于创伤记忆的形成而言缺一不可。

史实记忆与情感记忆也并非完全割裂的两个部分,“六五惨案史实展馆”的负一层和负二层都有大量的媒介装置,但两层又有明显的功能侧重——负一层通过各种实物展示、场景还原唤起观者的史实记忆,负二层则通过真实的防空隧道体验激发观者的情感记忆。受访者K说道:“展馆的上面部分是历史讲述,通过阅读历史材料可以形成一定的认知,在下面就能产生更深刻的感受,纪念意义会强。”展馆明确的功能侧重形成分工与互释,了解史实能够激发观者内心的情感,而情感体验又能加深观者对史实的记忆,甚至促使其了解更多的信息。

四、身体在场的实践:在具身认知中形成创伤记忆

作为展馆唤起观者记忆的物质基础,媒介装置建构起了一个意义世界,观者通过记忆实践与媒介装置互动,沉浸于重庆大轰炸这一创伤事件之中。在身体、大脑(神经系统)与环境相互作用的具身参与中,观者不再是创伤事件的旁观者,更成为了“亲历者”,形成具身认知,并且拥有了自己对创伤事件的“个体记忆”,而这种超越时空与代际的个体记忆正是创伤事件的历史延续。

(一)情境定义影响记忆实践

对于极具象征意义的纪念场所而言,成功的空间氛围营造可以增强观者对其所呈现内容的理解和感悟。正如受访者N所说:“参观展馆时的仪式感很重要,因为可以(帮助观者)沉浸到纪念的氛围当中。”此处提及的“仪式感”“纪念氛围”都与公众对纪念馆的认知有关,而这与心理学中的情境定义有一定的相似之处。“情境定义”(definition of situation)指对情境内存在的和不存在的一切的主观性判断和定义[20],其目的在于将独立于人的客观信息主观化为个人意识以指导人的行为,确定该互动环境的意义以及个人在该环境中可以采取何种行为。这即是说,进入展馆后,观者可以通过一些实践行为参与纪念场景并与之互动,而采取何种记忆实践,或以何种态度进行记忆实践,则依赖于观者对展馆的情境定义。而通过记忆实践,观者才能将过往的历史与当下的感受转化为个体的记忆。

现代的许多纪念展馆具有多感官性的特征,因此,观者可以通过看、听、触摸等多元感知的方式,将这些身体的经验传递至大脑[16],亦即观者在展馆中的记忆实践具有一定的具身性。法国哲学家笛卡尔的身心二元论思想强调,认知的过程是“离身性”的,仅发生在意识层面[21]。梅洛-庞蒂则将身体看作是在世界上存在的媒介物,拥有一个身体,对一个生物来说就是介入确定的环境,参与某些计划和继续置身于其中,身体的知觉是行为产生的基础[22]。现象学和存在主义对身心二元论以“具身性”(embodiment)观念加以论述,并集中体现在具身的主体性(embodied subjectivity)这一概念中[21]。具身认知(embodied cognition)摒弃了传统认知心理学坚持身心孤立、大脑是认知唯一加工机器的观点,将身体和环境因素纳入认知系统,创造性地提出正是身体不断与环境融合、通过各种活动才产生了认知[23]。信息技术的发展,使得人类的传播有了脱离身体的可能性,而移动网络、虚拟现实、人工智能的崛起又在很大程度上刺激了身体的“重返”甚至重构[24]。“六五惨案史实展馆”的媒介装置在一定程度上依托于移动网络、虚拟现实等技术设置,因此更要求观者身体的参与。进入隧道遗址的观者身体与环境建立起联系,并在参观的实践过程中展现出身体的情境性意义。个人走进展馆,就是进入了一处记忆空间,此时的身体作为中介、实践作为手段,搭建起客观环境与主观认知的桥梁,甚至成为记忆景观本身。

观者成为记忆景观有两层含义。一方面,观者自己沉浸在展馆构建的场景中,“成为”创伤事件的亲历者。正如受访者H所言:“(隧道内)凹凸不平的石墙和惨暗的微光淡淡地映在一个个活生生的人体雕塑上,我就是其中的一员,警报声就在耳边,我就在试图逃离的用尽全力拥挤的避难人群中,双手伸向那遥不可及的隧道门,胸口如巨石重压,胸肺撕裂,无法呼吸,生的气息微弱无力……我完全陷入大轰炸当天的情境中。”(见图4,摄于2021年10月)。不论是拱门符号、实景隧道还是逃生雕塑,展馆的媒介装置都为观者预留了参与的空间,观者具身于其中,如同与几十年前的惨案亲历者形成了一个跨越时间的“经历共同体”。另一方面,沉浸于记忆场景中的观者也可以成为其他人眼中的记忆景观。以在洞厅内观看历史短片的场景为例,在他人看来,坐在隧道两侧的观者在具身体验避难情景的同时,也复原了战时人们在此躲避轰炸的景象。当有观者受短片内容和现场氛围感染而默默抹泪时,这个萦绕着痛苦与悲伤的场景更具情感张力,使得整个景观显得愈加真实,引人共情。观览之时,自己也成为了他人观览体验中的一部分,这体现出观者的融入性以及观者与展馆空间的和谐统一。

(二)记忆实践促进具身认知

讲解与倾听是纪念馆中常见的记忆实践。通常意义上的讲解是讲解员向观者讲述展馆所涉及的历史知识,此时基本是讲解员的单向信息输出,观者只需倾听即可。在包括文物在内的媒介装置构建起的记忆景观中,讲解员的讲述成为牵引观者走进这段尘封历史的“记忆引线”。观者在讲解员的引导下逐一观看展品、体验媒介装置,此时观者的注意力通常集中于倾听讲解。换言之,观者将自己身体的排他性让渡给了讲解员、展品及媒介装置,其身体“走进”记忆景观之中,并在程序性引导下形成对大轰炸历史的认知。

“六五惨案史实展馆”的特殊之处在于,一些有相关经历的人(亲历者及其后辈)来到展馆后,可能会“反客为主”,向讲解员讲述自己的过往经历,形成反向的信息传递。亲历者在展馆中讲述自己的经历,一方面,个体记忆的讲述者嵌入到展馆环境中,作为历史事件的“主体”,能够强化展馆的历史现场感;另一方面,个体完全具备一种主体性,即从集体记忆中获取资源来讨论个体的历史问题,或者从个体记忆中获取资源去修正集体记忆的舆论,展现个人“记忆的微光”[25],进而补充、丰富集体之创伤记忆。

此外,该展馆中设有一面用于展示大轰炸受害者及城市景观的“照片墙”,照片墙前还有一个用于摆放观者献花的石台。集中摆放的鲜花协同构建起“照片墙”这一记忆景观,使之仿若重庆大轰炸的“墓碑”,让人一看便知此处是祭奠场所,从而促使观者自发地以庄严之态沉浸到祭奠实践中。同时,“献花”仪式营造出的肃穆氛围,会让观者产生更强烈的情感体验。一位带孩子参观的母亲表示(受访者M),如果学校能组织孩子们一起来,大家一起(献花)更有仪式感,会比自己一个人带小孩过来更好。具身认知理论认为,个体的感知运动能力处于一个广泛的生理、心理和文化情境中,认知主体所处的情境对认知活动具有重要的影响[23]。獻花与“照片墙”建构起的“墓碑”意象营造出的肃穆景观,当观者理解并认同自己所处环境的象征意义,就会有意识地维护这种意义,并外化为“保持严肃”的行为特征,进而形成对历史创伤的直观体会。

作为一座城市的创伤纪念馆,许多家长会带着孩子前去观览学习,因此,“家长孩子”也构成了一种双向灵活的“互动展演”[26]关系。在研究者观察的带小孩的4组游客中,每组家长都会引导孩子参观。其中一位年轻母亲带着十岁左右的女儿,女儿手里拿着一支白菊,问母亲为什么图片里的大人和小孩(遇难者)是抱着的,母亲回答道:“因为母亲会保护孩子,就像我会保护你”,然后母女俩抱在了一起。这位母亲给出的不一定是符合事实的答案,却无疑是能让年幼的女儿在认识残酷战争时体会到人情温暖的答案。Batson等人指出,想象他人的感受会引发纯粹的移情情绪,而想象一个人在这种情况下的感受则会引发更复杂的移情和个人痛苦的混合[27]。观者在展馆中,不仅会“浏览”他人的苦难,还可能会想象他人经历不幸的时刻,甚至将自己带入到当时的情境当中,理解惨案发生时的境况,进而产生“倘若我在场会怎样”的想象。因此,从某种意义上来说,面对惨案,观者不再是纯粹的旁观者,而是在身体、大脑与环境的共同作用下成为了惨案的“亲历者”。

(三)具身认知生成创伤记忆

对于历史上的创伤事件,需要通过各种方式将其表征出来,其创伤记忆才能真正地被人把握。从纯粹灌输性的知识传递到知识与情感交织的体验性认知获取,人们探索创伤记忆方式的步伐一直在迈进。近年来,战争类、灾害类等创伤纪念馆推出的黑色旅游、恐惧景观,通过设置特定的情境氛围和互动项目,让观者在具身实践中直面害怕、悲伤、同情、愤恨等情绪,这种情绪刺激促使观者形成主观认知,从而塑造起个人心中的创伤记忆。

通过设置讲解、献花等观者可具身参与的实践活动,展馆得以将抽象、深奥的理性内涵用具象、浅显的感性形式表达,并在这一过程中将那些记录历史的文字、图像等机械符号转化为对事件的形象阐释,从而重塑观者对历史创伤的形象思维。具身认知对“形象思维”价值的重新发现在一定程度上满足了纪念馆传播的粗放性、直观性和体验性的独特需求[16],使得纪念馆能够在灵活运用符号表征的同时充分调动观者的多元感知,从而使纪念环境与观者的身体、大脑处于一种动态耦合的关系之中,建构起观者对创伤历史的记忆。

总体而言,观者可以通过感知周遭的景观设置和文化氛围对展馆进行初步的情境定义,如受访者K反复提及:“(展馆)总体比较深沉,感觉不应该说笑”,诸如此类对展馆的情境定义使得观者展开认真听讲解、在“照片墙”前献花、凝望等实践行为,并通过这些实践,逐渐形成了对大轰炸的具身认知及创伤记忆,其遵循的是“情境定义记忆实践具身认知创伤记忆”的记忆路径。观者是否能够准确地意识到展馆所处的情境,将影响甚至决定他们在观展过程中的行为实践。而人们展开行为实践时将涉及身体的参与,此时的身体可以作为“桥梁”连接起可见之物与不可见之物,让人能够在世界与意义之间建立联系。在具身参与的实践中,混合着观者实在的行为与情感,由此将他人痛苦、悲伤的经历转化为自己的,创伤记忆方才落到实处。

五、结 语

重庆大轰炸惨案遗址承载着一段不能忘却的创伤记忆,其内涵的悲伤与坚韧,以集体记忆的形式影响国族的整合与延续。作为“创伤场所”的“六五惨案史实展馆”,向公众诉说了重庆大轰炸这一创伤事件,并通过遗址资源和媒介装置建构与阐发记忆。展馆以“拱门”符号象征防空隧道,辅之以三维建模技术,复原了当年大隧道及其内部环境,使观者身处现代媒介装置的展厅也能感知遗址现场的历史感和特殊性。媒介装置触发观者的史实记忆和情感记忆,使之不是被动地接收历史知识,而是在“亲身经历”中产生具身认知,观者的视觉、听觉、触觉等多重感官得以调动,关于重庆大轰炸的创伤记忆在参观中被触发生成。

媒介装置使观者对展馆及其传达的历史信息的认知愈发深刻,这种将外部刺激“内化”为人类意识的独特过程和功能正是“情境定义”所强调的[28],而对情境的判断又会进一步影响甚至决定个人的实践行为。不同于传统纪念馆仅以文物展示为中心,“六五惨案史实展馆”更重视记忆场景的搭建和人与环境的互动实践。只有当观者“身体”置于展览环境中,并与展览环境产生互动,认知才会得以生产[16]。因此,在展馆中,观者沿着“情境定义记忆实践具身认知创伤记忆”的记忆路径,在对展馆作出基本的情境判断之后,将自己的身体作为媒介物,连接自身与展馆环境及环境所蕴含的创伤事件及内涵,以身体在场的实践参与获得认知、生成记忆,国族的历史记忆才能得以延续。

此外,媒介技术日益嵌入人类生物性的身体当中,并且记录、改造和规训人们的身体实践[29]。技术使得“在场”不再局限于自然身体,虚拟的“技术身体”也可以实现观者的另類在场,如前文提到的虚拟漫游及网络记忆场中的数字记忆实践。尤其是在后疫情时代,互联网环境中“远方的纪念”变得更为普遍,许多国家的博物馆、纪念馆大力开展数字化转型,将纪念形式转移、过渡和转化为社交媒体环境下的新形式[30],意识主体脱离自然身体实现远程在场,通过技术连接起纪念内容和个体认知,此时技术作为手段,承担着将“身体”放置进网络记忆场中的功能,身体便成为一种记忆行为的承载[31]。这从本质上来说依然遵循着从情境定义到创伤记忆的记忆路径,但其中也必然存在与现实空间中的差异,值得进一步探讨。

战争的鲜活记忆必须在它尚且清晰的时候传承给后人,那些残酷的战斗、英勇的牺牲和战争背后的正义、道德与智慧,必须要从个体记忆转变成集体记忆,并传承给那些没有亲身经历过的后代[32]。“六五惨案史实展馆”利用媒介装置构筑大轰炸记忆景观,让公众在“直面”苦难的同时,将战争创伤和抗战文化传递给后人。“在现场”的沉浸式体验使公众“亲历”大轰炸的惨烈,通过“忆苦思甜”引导公众铭记战争的残酷、抗战的艰辛和胜利的来之不易,从而更加珍视和平。

参考文献:

[1] 谭松.血火与堡垒:重庆大轰炸采访录[M].广州:暨南大学出版社,2015:1.

[2] 陈佳利.创伤、博物馆与集体记忆之建构[J].台湾社会研究季刊,2007(66):105-143.

[3] 王欣.创伤叙事、见证和创伤文化研究[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2013(5):73-79.

[4] 斯蒂文·里普,潘莉.创伤之战:残疾、伤疤与战争的反英雄叙事——以余华《一个地主的死》为例[J].南方文坛,2017(2):79-83.

[5] 本尼迪克特·安德森.想象的共同体(增订版)[M].吴叡人,译.上海:上海人民出版社,2011:201.

[6] 谢凝.《上帝之城》中的创伤记忆:个体记忆与集体记忆[J].文化创新比较研究,2018(33):68-69.

[7] 杰弗里·C.亚历山大,王志弘.迈向文化创伤理论[J].文化研究,2011(11):11-36.

[8] KIRMAYER L J. Landscapes of memory: Trauma, narrative and dissociation[M]//ANTZE P, LAMBEK M. Tense past:Cultural essays on memory and trauma. Lon-don:Routledge,1996:173-198.

[9] 赵静蓉.创伤记忆:心理事实与文化表征[J].文艺理论研究,2015(2):110-119.

[10]刘美辰.基于博物馆的战争创伤叙事与记忆形塑研究——以建川博物馆和侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆为例[J].现代交际,2019(5):71-73.

[11]VIOLI P. Trauma site museums and politics of memory: Tuol sleng, villa grimaldi and the bologna ustica museum[J].Theory,Culture & Society,2012(1):36-75.

[12]WEST C. The new cultural politics of difference[J].October,1990,53:93-109.

[13]WRIGHT E A. Rhetorical spaces in memorial places: The cemetery as a rhetorical memory place/space[J].Rhetoric Society Quarterly,2005(4):51-81.

[14]阪本真由美.災害の記憶の想起の装置としてのミュージアム[C]//日本文化人類学会第50回研究大会.日本文化人類学会研究大会発表要旨集.東京:日本文化人類学会,2016:D05.

[15]范圣卿.重庆大轰炸大隧道惨案遗址将开放 现场打探:再现炸不垮的城不服输的人[N].上游新闻,2021-06-04.

[16]周婧景.具身认知理论:深化博物馆展览阐释的新探索——以美国9·11国家纪念博物馆为例[J].东南文化,2017(2):113.

[17]俞文君.纪念馆群体历史记忆建构的统一、矛盾与融合[J].中国博物馆,2013(3):19-25.

[18]BRESC I, WAGONER B. The psychology of modern memorials: The affective intertwining of personal and collective memories/Lapsicología de los monumentos modernos:La implicación afectiva de los recuerdos personales y colectivos[J].Estudios de Psicología,2019(1):219-244.

[19]TULVING E. What is episodic memory?[J].Current Directions in Psychological Science,1993(3):67-70.

[20]车淼洁.戈夫曼和梅洛维茨“情境论”比较[J].国际新闻界,2011(6):41-45.

[21]刘海龙,束开荣.具身性与传播研究的身体观念——知觉现象学与认知科学的视角[J].兰州大学学报(社会科学版),2019(2):80-89.

[22]莫里斯·梅洛-龐蒂.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京:商务印书馆,2001:116.

[23]韩冬,叶浩生.认知的身体依赖性:从符号加工到具身认知[J].心理学探新,2013(4):294.

[24]孙玮.交流者的身体:传播与在场——意识主体、身体主体、智能主体的演变[J].国际新闻界,2018(12):83-103.

[25]刘亚秋.从集体记忆到个体记忆:对社会记忆研究的一个反思[J].社会,2010(5):217-242.

[26]GOFFMAN E. The presentation of self in everyday life[M].New York: Anchor Books,1959:30.

[27]BATSON C D, EARLY S, SALVARANI G. Perspective taking: Imagining how another feels versus imaging how you would feel[J].Personality and Social Psychology Bulletin,1997(7):751-758.

[28]芮必峰.人类理解与人际传播——从“情境定义”看托马斯的传播思想[J].新闻与传播研究,1997(2):73-76.

[29]钱佳湧.传播中的肉身景观与数字身体——媒介技术视角下的考察[J].新闻与写作,2020(11):20-27.

[30]EBBRECHT-HARTMANN T. Commemorating from a distance: The digital transformation of holocaust memory in times of COVID-19[J].Media,Culture & Society,2021(6):1095-1112.

[31]陳嘉美,程鹏飞.“拼凑”记忆:作为现象的电影身体[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2022(3):143-149.

[32]帕特里克·格里.历史、记忆与书写[M].罗新,译.北京:北京大学出版社,2018:129.

Traumatic memory construction of media devicein Chongqing Bombing tragedy site

HE Jianping, ZHANG Yujiao

(School of Journalism & Communication, Southwest University of Political Science & Law, Chongqing 401120, China)

Abstract:The Bombing of Chongqing is an indelible war trauma in the hearts of the Chinese people, and it is also a typical historical event to construct the public memory of war trauma and consolidate national consensus. In 2021, the “Historical Facts Exhibition Hall of the June 5th Tunnel Tragedy”, which was built on the site of Chongqing Bombing, was officially opened. By arranging media devices and creating a situational atmosphere, the exhibition hall was used as a platform for embodied practice, prompting viewers to form embodied cognition in the memory practice with physical participation, remolding viewers “sense of presence” and arousing or strengthening viewers “historical memory”, thus constructing the traumatic memory of the Chongqing Bombing.

Keywords:Bombing of Chongqing; grand tunnel tragedy; media device; traumatic memory

(编辑:李春英)