四川传统村落保护利用实践范式研究*

邱建 刘春 范宇婷 刘宇飞 郭明杰 QIU Jian LIU Chun FAN Yuting LIU Yufei GUO Mingjie

传统村落是弘扬中华文明的基本载体。四川历史悠久、民族多元、传统村落众多,遵循保护第一的原则,秉承“以保护为根本、以利用促保护”的理念,创新探索传统村落保护与利用的实践路径。在辨析四川传统村落特征的基础上,总结传统村落保护利用方法,通过案例分析提炼出以整体保护为基础、以建筑设计为重点、以设施建设为支撑的实践范式,以期为乡村振兴战略背景下传统村落的保护与利用提供实践参考。

传统村落;保护利用;实践范式;乡土文化

0 引言

传统村落是乡村独特的生产生活方式、民间民俗活动、村规民约礼仪等众多地域性文化的载体,蕴含着丰富的历史文化基因,是人类社会历史发展进程的物证[1]。然而,随着城镇化的快速推进,大量传统村落出现经济乏力、建设滞后等问题,村落空心化、乡土文化衰退现象尤为突出;同时在新农村建设及当前乡村振兴战略实施过程中,由于规划理念偏差及实践经验不足,出现传统村落大拆大建式“改造”、拆“真古董”建“假古董”现象,传统村落历史遗迹的真实性和核心价值保护面临严峻挑战。

四川历史悠久、文明璀璨,是中华文明的发祥地之一,自古就被誉为“天府之国”,地域广阔、地形复杂,人口众多、民族多元,境内古镇与传统村落星罗棋布、数量众多、形态各异、特色鲜明。科学辨析上述传统村落特征,积极探索其规划设计方法,不断创新实践范式,对乡村振兴战略背景下我国传统村落保护与利用具有重要的实践参考价值。

1 四川传统村落主要特征

1.1 沿古道集中分布

四川古蜀道、茶马古道、南方丝绸之路、盐运古道等既遗留下古代军事的活动线路、驻守遗址,又展现出四川盆地与各地从事商贸交易、文化沟通及人员交流的空间形态,巴蜀文明随军队、商旅、移民等沿古道往来而生生不息、绚丽多彩(见图1)。底蕴厚重、特色鲜明的传统村落大多沿古道集中分布,具有明显的线性布局特征,呈现清晰的廊道遗产脉络,成为承载漫长历史演变的重要场所,见证了巴蜀大地悠久灿烂的历史。

1 广元市昭化区古蜀道

1.2 差异化布局形态

四川居住着56个民族的同胞,拥有11个世居少数民族。多民族聚居构筑了多元民族文化,加之高原、山地、丘陵、平原等不同的地形条件和气候特征,形成了团状、带状、环状及散居等布局多样、风貌各异、特色鲜明的传统村落,村落形态差异化特征明显。

1.3 多样化建筑风格

复杂的环境条件与多元的文化构成造就了四川传统村落形式多样的建筑风格与丰富多彩的建筑风貌。例如,汉族聚居地区传统村落建筑以穿斗式木构架、小天井、坡屋顶、竹编夹壁墙等为特点;羌族聚居地区以“石砌房”及“碉楼”为标志性建筑群;藏族聚居地区的建筑形式以甲居藏寨、木瓦藏房、白藏房等为代表;彝族聚居地区的村落依山而居、阳坡而筑,生土木构架民居建筑民族特色浓郁。上述建筑展现出地域民族文化、民族信仰及时代特征赋予村落的独特艺术魅力。

2 以整体保护为基础,确保传统村落“形魂兼备”

2.1 保护村落依托的自然环境

传统村落的价值不仅体现在村落本身,同时体现在村落依托的自然环境。规划设计时,唯有对二者进行整体保护,延续村落的自然景观,才能完整保留反映其相互依存关系的形态特征,留住村落的形、守住村落的魂。

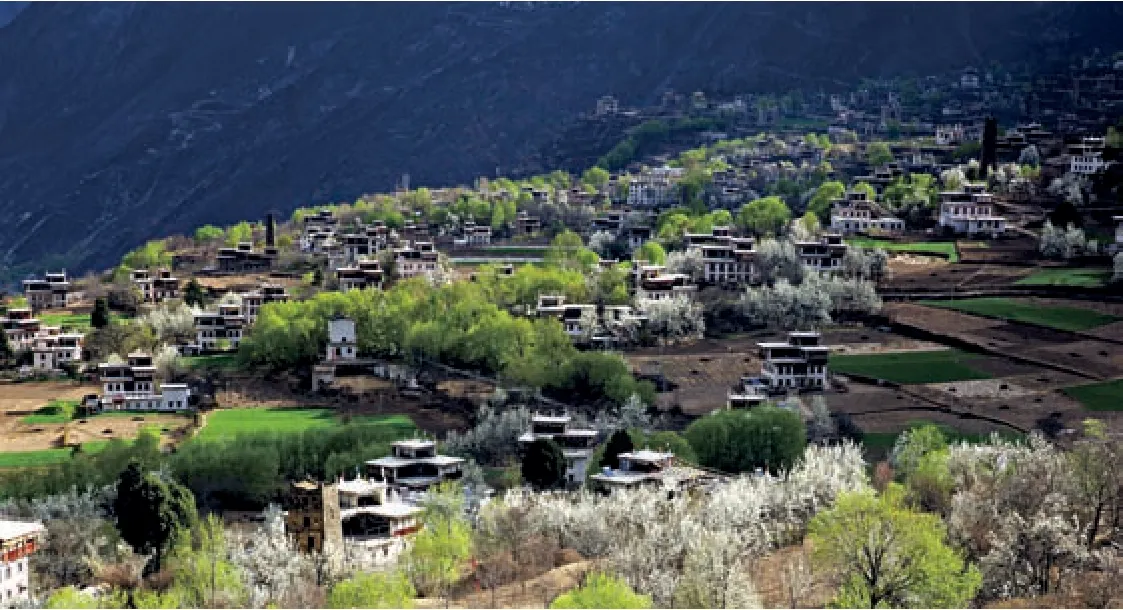

丹巴县莫洛村是中国历史文化名村,完整保持着嘉绒藏族民族传统文化和居住习俗。村寨位于大渡河边的高山峡谷半山处,顺山势而建,甲居藏寨与梭坡古碉群相融,成簇点缀于自然山林之中,具有易守难攻的防御性特征(见图2)。保护规划尊重嘉绒藏族人民的生活习俗,将传统村寨及周边自然山水环境、历史留存的人工设施整体划入核心保护区或建设控制地带进行整体保护,对新建建筑及配套设施的规模、密度、体量、高度、材质、风貌等实施严格的规划管控。如为确保与传统建筑及周边环境的协调一致,莫洛村新建民居均掩映于山林之中,望得见山、看得见水、记得住乡愁的村落及自然环境得到有效保护,孕育其间的自然与精神价值得以传承与弘扬。

2 甘孜州丹巴县莫洛村及其依托的自然环境

2.2 延续村落固有空间肌理

村落空间肌理是历史的积淀,尽管不同历史时期有所叠加和拓展,但在用地布局、公共空间规划及建筑形式、立面风格、整体风貌设计方面,总是以原有形态为基础。村落空间肌理的保护,既是保护传统村落乡土文化与地域特色的必然要求,又是发展传统村落的根基所在,可作为规划设计控制村落空间结构演变的重要方法与手段[2]。

基于此,四川将延续固有空间肌理作为传统村落保护规划的重点,通过建立布局形态、空间结构、道路系统、街巷尺度、文物古迹、历史建筑、古树名木及周边环境等反映村落肌理的信息系统,使村落肌理的原真性、秩序性、有机性、可识别性得到整体保护。无论是村落的更新、老建筑的更替、街巷的改造、环境的整治,还是村落发展的拓展布局、新建筑及设施的实施建设,都使原有村落空间肌理得以延续,原有自然风光得到维持,在可持续发展的同时传承文脉,达到保护村落历史文化基因、展现村落独特乡土风光的目的。如武胜县小河村在保护规划中延续“一街两巷”的基本格局,通过修复历史遗迹码头渡口、修缮梯步步道等方式,对南慈航宫、北渡口码头进行串联,突出南北主轴线主街的肌理,形成村落历史演变的展示轴线(见图3)。

3 武胜县小河村村内空间

2.3 提升精神场所空间质量

四川为多民族地区,民族聚居地的场所精神塑造尤为重要。如在甘孜、阿坝等藏、羌民族聚居地区,白塔、转经堂等是表达村民信仰的具象化实物,通常也是村落中最具凝聚力的公共场所、最具地域特色的标识性景观。因此,在这类传统村落保护中,尤其注重精神场所的保护与利用,将场所的文化、功能及景观结合,以提升其价值。

位于阿坝州理县的桃坪羌寨在保护发展中注重场所精神的塑造,较好地延续了羌族文化。石墙、碉楼、街道、屋顶通道等建筑符号,羊图腾、白石神崇拜等文化符号在羌寨中随处可见,羌笛、羌绣、云云鞋等具有羌族特色的生活用品被开发为旅游纪念品,石头寨、人、自然的共生共融氛围成为羌族村落特有的文化象征,传达出独特的场所精神。

3 以建筑设计为重点,弘扬传统村落乡土文化

3.1 建立传统民居数据库

乡土建筑是独特的文化产物,内涵丰富,极具艺术、科学、历史及情感价值。乡土建筑不可再生,由于时代发展,伴随着环境和人为的损坏,我国乡土建筑的数量逐渐减少,其包含的信息也随之消亡。乡土建筑文化传承迫在眉睫,而数字技术支撑、引领下的新浪潮为其未来发展绘制了新蓝图[3]。

四川省除对传统建筑建立“一户一档”的档案记录外,也在探索新时代背景下的记录模式,力求发掘更多、更优秀的传统民居。例如,与短视频平台合作,发布“发现建筑之美”活动,记录身边的优秀古建筑,既营造全民参与的氛围,又提升古建筑的保护意识;政府设立“四川民居”微信公众号、抖音号,为农户提供免费农房图集和优秀设计案例,形成具有四川各地地域特色的农房图集数据库,既对四川省乡村民居建设具有重要参考价值,又为我国其他地区的乡村建筑文化传承提供参考。

3.2 延续地域元素在传统建筑的表达

乡村风貌和乡土建筑是融入历史积淀、风俗文化、宗教信仰及社会结构等非物质文化构成的物化景观,由自然环境、聚落肌理、建筑风貌、空间形态等形成独具一方特色的民居风格和建筑文化。因此,在新民居建筑设计时要传承当地传统文化,保护传统村落中具有历史文化价值的乡土建筑和历史场所,立足于当地的建筑基因图谱,践行乡土建筑延续的保护机制[4]。

四川省作为多民族地区,其传统建筑表现出强烈的地域文化性。例如甘孜州乡城县白藏房,作为“乡城三绝”之一,已形成独特的装饰体系,是藏族最具代表性的民居,梯形立面、白色墙体、红色檐口、彩色窗框在藏式民居建筑中具有较强的识别性。尽管汉族的建造手法逐渐深入乡城,材料上使用钢筋混凝土,但外观形式一直保持着传统的形式与风格。

3.3 探索传统建筑的“再生”与可持续性

保护传统建筑,对传统建筑及周边环境进行微改造,让传统建筑“再生”,是延续其生命、传承其建筑文化的重要形式。“再生”的关键在于对传统建筑功能的再利用,这也是对传统建筑保护的升华[5]。在传统建筑“再生”设计中,不仅要满足现代生活需求,而且要尽量小地改变原有形制与结构,对破损部分进行修缮,恢复其使用功能,赋予传统建筑新的生命。

“再生”的设计手法属于轻介入式、微改造式,针对无法通过维修、加固、调整和完善实现保护的传统建筑,四川省积极推广现代建筑工艺在传统民居建设、修缮中的应用,破解保护性衰败和建设性破坏的双重困境,在凉山、攀枝花、绵阳、巴中、德阳等地试点建设一批现代夯土技术农房,得到基层群众的充分肯定,为传统民居修缮提供了新技术样本,为乡村风貌保护更新研究与实践工作提供实例。

4 结语

四川省遵循以“以保护为根本、以利用促保护”的理念实施传统村落保护,探索传统村落保护利用实践范式。经过多案例、多场景、多维度的应用及总结,实践范式已被转化为《四川省传统村落保护条例》法规内容。随着乡村振兴战略的深入实施,传统村落也将迎来新的发展机遇。如何顺应时代发展,留住巴蜀乡愁,传统村落保护与利用任重道远,需在产业注入、制度建设、科学管理、活化利用等方面持续关注,进一步创新探索,最终实现传统村落的合理利用与永续发展。