中国人口流动变迁及其对城市更新策略的启示

朱宇 林李月 柯文前 肖宝玉

摘 要:人口流动和城市更新是中国当前城镇化发展阶段中密切相关的两个社会经济发展进程,然而当前大部分城市更新的地方实践和行动逻辑却脱离人口流动背景而设置,因此亟须准确了解当前人口流动的最新动向,并在政策体系和城市更新行动实践中作出合理的应对。利用“七普”数据,结合此前人口普查或微观抽样调查数据,运用指标分析、空间可视化方法等,剖析当前中国人口流动的主要特征与新趋势,并探讨其对城市更新的启示意义。研究发现: 人口流动规模大幅度扩大,市辖区内人户分离、省内人口流动规模剧增;乡城流动仍占主导地位,但城城流动人口绝对规模增大且增速快于乡城流动人口;人口流動的省际分布呈现扩散态势, 一些中西部省份成为新兴的流动人口增长极;人口在区域内集聚空间极化的同时还具有向外扩散特征,县城等建制镇亦是省内流动人口的主要空间载体;越来越多的老年人口和少年儿童加入流动者的行列,流动原因也日趋多元化。基于以上,城市更新的政策体系和行动实践应当以转型的思维来应对人口流动规模和结构变化带来的挑战;应超越以主城区为界的行动逻辑,在都市圈乃至城市群的范围内考虑城市更新规划;同时应以重点突破带动全局,聚焦超大、特大城市和县城“一大一小”的城市更新工作。

关键词:人口流动;城市更新;市辖区内人户分离;城城流动

中图分类号: C922 文献标识码: A 文章编号: 1000-4149(2023)04-0041-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.026

一、引言

城市更新是城镇化发展到一定阶段所必然经历的再开发过程;实施城市更新行动,是适应城市发展新形势、推动城市高质量发展的必然要求[1-2]。根据国际经验,典型发达国家的城镇化率在达到60%以后,其城镇化进程陆续进入中期向后期的过渡期,城市发展也由此进入城市更新的重要时期[3]。在西方国家,城市更新早已经历了从早期清理贫民窟、建设公共住房解决贫困人口的居住问题,到后期逐渐转向多维度、多指标综合治理的过程[4]。

在中国,第七次全国人口普查(以下简称“七普”)数据显示,我国城镇化率已达 63.89%,进入到城镇化发展的中后期[5],城市发展必须进入从求量向加速提质并重,进而调整转型的高质量发展阶段。为此,“十四五”规划纲要提出实施城市更新行动,并将其作为推进新型城镇化的一项重要内容,2022年政府工作报告中再次强调了有序推进城市更新工作,城市更新的地位和作用也逐渐凸显,并已上升为国家重要战略。

在中国进入由人口迁移流动主导区域人口变动的人口发展转折期的节点上,掌握人口流动的规模和强度,把握中国流动人口结构的最新动态是制定城市更新规划和政策、实施城市更新行动的基本出发点之一。事实上,“七普”数据已揭示出相当惊人的人口流动规模、增速和活跃度,并且人口流动还呈现出短距离流动日趋活跃、市辖区内人户分离人口规模剧增、城城流动人口绝对规模快速增长等新现象,新的人口流动模式及其形成的流动亚群体还将影响人口流动群体的构成,并引起其相关社会经济行为的变化,其住房、教育、医疗等公共服务需求与此前传统的乡城跨省流动人口群体也有所不同,从而对城市更新及其相关公共政策制定产生重要影响。显然,今后人口流动对中国人口发展态势及城镇化格局的影响力将更加关键并持续深化,城市高质量发展也将面临城市治理体系和人口流动形势磨合的阵痛与改革的艰难[6-8]。

然而迄今,国内城市更新的地方实践基本以“三旧一村”(老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村)改造为主[1,9],旨在提升人居环境质量和改善城市空间品质,很少涉及公共服务供给效率与均衡层面。虽然棚户区、城中村改造与西方国家早期的“贫民窟清理”模式相类似,但主要是房地产开发式的“大拆大建”模式,基本上无暇顾及居住在其中的大量流动人口的居住利益。基于被迫强制性搬迁的城市更新的客观结果就是将包括广大流动人口在内的“贫民”疏散或迁到城市的外围区域,而在此过程中,往往又伴随着新一轮的“城中村”的无序蔓延,城市更新陷入新一轮的困境[10-13]。特别是一些超大城市为了控制人口规模,在城市更新过程中采取的人口疏解政策,在某种程度上是在变相驱赶普通劳动力,成了“驱贫引富”运动,损害了普通流动人口的生计和权益。换句话说,当前我国大部分城市更新的地方实践和行动逻辑在很大程度上是脱离人口流动的背景而设置的,忽视了人口大规模的流动及其带来的居住、公共服务需求。显然,如果当前的城市更新仍然遵循以往的行动逻辑,势必会加剧人户分离程度和基础设施、公共服务的“拥堵”效应,从而成为制约城市更新有序推进的深层障碍。因此,亟须准确了解当前人口流动的最新动向,并及时建立与此相适应、相配套的政策体系和城市更新行动实践,促进城市高质量发展。

基于上述思考,本文以“七普”数据为依据,结合

第五次全国人口普查(以下简称“五普”)、

第六次全国人口普查(以下简称“六普”)数据和其他微观数据等,从人口流动的规模、结构、区域模式、圈层分布、群体特征等方面梳理当前中国人口流动的主要特征和新趋势,并厘清当下人口流动对城市更新内涵与外延和策略选择等形成的影响。这一工作不仅有利于全面把握人口流动的特征与演变趋势,而且对构建适应人口流动新特点的城市更新政策体系、推动城市高质量发展亦具有十分重要的意义。

二、数据来源和概念界定

1. 数据来源

本文未注明出处的数据均来自2000年第五次全国人口普查、2010 年第六次全国人口普查、2020 年第七次全国人口普查。另一个数据来源是中国流动人口动态监测调查数据【 数据详情请见流动人口数据平台:https://chinaldrk.org.cn/wjw/#/home】。与下面将提到的基于普查数据的“流动人口”相同,流动人口动态监测调查数据中的“流动人口”也是通过考察相关人员现住地与其户籍所在地是否发生变化来判定的,只是判定的时间标准为一个月,空间标准为跨越区(县、市)行政单元。本文将根据上述数据,揭示人口流动的规模、结构、区域模式、圈层分布和群体特征在2000—2020年间的变化,并讨论这些变化对城市更新及其相关公共政策制定的启示。

2. 基于普查数据的“流动人口”、“人口流动”界定

在中国,“人口流动”和“流动人口”有着不同于其字面意义的特殊内涵和外延[14]。在国家统计局公布的第七次全国人口普查数据中,“流动人口”指的是人户分离人口中扣除市辖区内人户分离者后的人口,其中人户分离人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口;而“人口流动”则指的是导致上述“流动人口”人户分离现象的人口空间移动事件。值得注意的是,“七普”数据显示近年来市辖区内人户分离人口急剧增加,并已成为影响当前和未来城市更新策略选择的一个关键因素。有鉴于此,本文将分析范围从“流动人口”拓展至“人户分离人口”,它既包含了按照国家统计局定义的“流动人口”,也包括了市辖区内人户分离人口,而本文的“人口流动”则指的是所有导致现住地与户籍地不相一致的人口空间移动事件。

三、中国人口流动的主要特征和新趋势

1. 人口流动的规模和强度

第一,人口流动规模大幅度扩大,人口流动趋势加强。2020年全国人户分离人口规模49276 万人,占全国总人口比重由2000年的11.41%攀升到34.90%,说明人口流动更趋活跃(见表1)。流动人口由2000 年的10036万人增长到 2020 年的37582万人,占全国总人口的26.62%。2000年市辖区人户分离人口仅为 2332万人,2020年增加至11694万人,占全国总人口的比重跃升到8.28%,成为人口流动规模增长的重要力量。

第二,市辖区内人口流动增速惊人,对人户分离人口规模增量的贡献显著提升。从新增人户分离人口的结构来看,市辖区内人户分离人口的贡献占比从2000—2010年的14.22%攀升到2010—2020年的33.27%;由于省外流动人口的大幅度下降,流动人口的贡献率由2000—2010年的85.78%下降到2010—2020年的66.73%。从10年间人户分离人口年均增长率来看,不包含市辖区内人户分离人口的流动人口增速出现下降,而包含市辖区内人户分离人口的人户分离人口总量的增速则处于上升态势。这主要是因为2010—2020年市辖区内人户分离人口的十年年均增长率高达0.11%,是流动人口的2.2倍;反观流动人口,其省内流动人口增速保持不变,年均增长率始终是0.06%,而省外流动人口增速则从0.07%下降至0.04%(见图1)。可见,当前人口流动已经出现了“省外人口流动趋缓、市辖区内人口空间流动性加强”的新趋势,仅从“流动人口”的角度已经无法全面准确地探究人口流动的形势和特征及其对城市更新的影响。未来市内因务工经商、就学就业以及城区拆迁改造而调整居住地的情况将会越来越常见,引致普遍的市内人口流动和市辖区内人户分离,进而导致城市基础设施和公共服务需求在总量和空间格局上的变化,由此形成城市更新的需要。

2. 人口流動的城乡结构

第一,乡城流动仍是主流方向,城镇对人口的吸引力亦在不断增强。按起止点聚落类型【 在国家统计局提供的人口普查数据交叉列表中,人户分离人口的现住地分为城市、镇、乡三种类型,户口登记地分为街道、镇的居委会、镇的村委会和乡四种类型。为统一起见,将户口登记地类型也按照聚落类型进行重新划分:街道视为城市,镇的居委会视为镇,镇的村委会和乡视为乡。】分析城乡间人户分离人口的迁移份额可发现,人户分离人口从乡村流入城市和镇的比重在2010—2020年间上涨了近7个百分点,从镇流入城市的比重出现微弱下降,而从城市流向镇的比重却上升了0.9个百分点,上涨幅度达到45%(见图2)。就流动人口来说,2020年,其流入城镇的规模高达3.31 亿人,占城镇地区常住人口的比例为36.70%,比2000年提高了 20.47 个百分点;其中乡城流动人口占75.22%,城城流动人口占24.78%。据文献研究和经验观察可知,乡城流动人口主要居住在基础设施落后、居住条件差的“三旧一村”等城市更新的重点区域[15-16]。因此,在推进和落实城市更新规划的同时,尊重和维护居住在上述重点区域的流动人口的居住权益成为城市高质量发展中面临的一个共性难题。

第二,在现有统计口径可能低估城城流动规模的情况下,城城流动人口近十年的增幅仍大于乡城流动人口。从结构上来看,在新增流动人口中,乡城流动人口的比例由2000—2010年的73.86%下降到2010—2020年的70.63%,而城城流动人口的比例则由2000—2010年的21.58%上升到2010—2020年的22.82%。这种变化也反映在存量结构变化上:2010—2020 年间乡城流动人口增长74.13%,城城流动人口增长 90.70%,表明城城流动人口的增速超过乡城流动人口。值得指出的是,目前对“流动人口”的判定以户籍登记地和现居住地不一致为依据,户籍在农村、来到城市后发生过二次甚至是多次流动的再次流动人口仍被判定为乡城流动人口,并由此低估了城城流动的实际规模。周皓也持同样的观点[17]。朱宇等利用2017年流动人口动态监测调查数据,以居住地发生空间变动为依据【 城城流动人口的具体界定方法如下:户籍地为乡镇、县城或城市,现居地在居委会或现居地在村委会但居住在政府提供的公租房、自购商品房、保障房或小产权房者;户籍地为农村,首次流入地行政单元为县级及以上的城市,现居地要求与前者相同,初次离开户籍地至调查时点期间总共流动过的城市个数大于1。这种界定方法的优势在于将乡城流动的存量人口向其他城市的再次流动统计为城城流动。】,对城城流动人口进行估算,发现在新口径下城城流动人口占流动人口的比重高达42.92%;若以42.92%这一数值去推算城城流动人口,2020年其规模达到1.6亿人,比普查结果中的8200万人增加了近一倍[14]。根据笔者对流动人口动态监测调查数据的分析,与乡城流动人口相比,城城流动人口具有显著不同的特征,他们一般有更多的资本积累和更强的定居意愿与能力,其中不乏各类城市争相竞抢的高学历、高技能型人才,同时对城市的居住环境和生活品质有更高的要求。因此,城城流动人口绝对规模的迅速扩大和增长速度的比较优势,要求对流动人口的关注重心应及时从乡城流动的单一群体转向更大范围的流动人口,及时填补对城城流动人口及其有别于乡城流动人口公共服务需求的关注空白点。

3. 人口流动的区域模式

图3 2000年、2010年、2020年各省份省外流动人口的净流量变化

第一,人口流动的省际区域分布呈分散化趋势。参照段成荣等的方法[18],构建集中指数用于测度流动人口流入地空间分布的集疏趋势。结果发现,流动人口流入地空间分布的集中系数由2000年的28.49%下降到2010年的25.98%,再到2020年的15.69%。其中省内流动人口的集中系数持续走低,其空间分布愈来愈均衡,到2020年仅为9.73%;省外流动人口在近十年也开始趋于分散,集中指数由2010年的54.40%下降到了44.91%。进一步分析发现,2020年全国7个主要人口净流入省份中,福建和天津2个省市的流入人口减少,浙江、上海、北京、江苏4个省市净流入人口增速近十年明显减缓,说明人口流入规模在缩小;中西部地区10个主要的人口净流出省份中,湖北、重庆、江西、湖南、四川5个省市的净流出人口减少,安徽、河北净流出人口增速也于近十年变缓,说明人口流出规模在缩小(见图3)。

第二,人口在城市群或都市圈内的流动扩散效应有所显现。从近十年全国五大城市群流动人口空间分布的变动来看,除了珠三角城市群,长三角、京津冀、长江中游和成渝城市群均出现了中心城市【 参考曹广忠等的研究,将各城市群基本地理单元分为中心城市、一般城市和外围县市三类[19]。中心城市即北京、天津(京津冀城市群),上海、南京和杭州(长三角城市群),广州、深圳(珠三角城市群),武汉、长沙和南昌(长江中游城市群)及成都、重庆(成渝城市群)的市辖区。一般城市即城市群内其他设区市的市辖区。同时,为便于空间分析,将两次人口普查数据按2020年行政区划边界整合。】占比明显下降,而一般城市和外围县市占比均有所上升的变动特征,说明流动人口开始由中心城市向周边区域适度分散(见图4)。人口流动不仅是规模的问题,还有流向的特征。以福州、廈漳泉都市圈为例,通过分析都市圈内部人户分离人口的O-D流动路径亦发现中心城区人口外溢的特征(见图5)。在福州都市圈,核心城市福州市的人口由中心城区的鼓楼和台江往外围的晋安和仓山转移,周边县域向核心城市集聚的人口也大都流向晋安和仓山,郊区化特征明显。在厦漳泉都市圈,核心城市厦门市亦出现了人口从中心城区(思明区)向新城区(集美和海沧)扩散的态势。随着城市群和都市圈一体化进程的持续推进,人口由核心圈层向外围圈层流动和跨城通勤(行)等人口流动模式将日趋常态化,并由此对城市群和都市圈的城际轨道交通、公共服务供给一体化和空间均衡化提出更高的需求。显然,当前以城市建成区为主的城市更新实践无法应对日趋常态化的都市圈乃至城市群范围内的人口流动形势,只有及时建立与当前人口流动新态势相适应的城市更新行动实践,才能推动城市群和都市圈高质量发展。

4. 人口流动的圈层分布

第一,城市规模越大,人口流动的规模和强度就越大,且在中西部省份表现得尤为明显。由表2可见,随着城市规模的扩大,市辖区内人户分离人口和流动人口的规模和强度也随之变大,而且随着时间的推移,这种变动规律愈演愈烈。说明人口向少数城市流动和集聚的非均衡态势更加明显。特别是对于市辖区内人户分离人口来说,2020年在超大、特大城市中【 根据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》(国发〔2014〕51号),城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径,城区常住人口100万以上500万以下为大城市,城区常住人口500万以上1000万以下为特大城市,城区常住人口1000万以上为超大城市。】,市辖区内人户分离人口占常住人口的比重已分别高达15.33%和19.15%,较十年前分别提高了8个和10个百分点,其增速远高于流动人口。中国超大、特大城市这种极大规模的市辖区内人户分离人口往往产生于近十年市辖区实体地域面积及其人口的急速扩增,以及在此背景下教育、养老、医疗、交通等公共设施在总量供给和空间配置上与人口发展的失调,并将对新一轮的城市更新进程带来巨大的挑战。

在已经公布“七普”流动人口规模的16个超大、特大城市中,深圳、上海、广州和北京作为中国人口流入地的优势持续保持,分别排在第一、二、三和五位,但近十年来西安、成都、重庆的流动人口增长迅猛,增幅均超过100%,成都更是以845.96万人的规模位居第四,取代东莞(795.22万人)成为全国流动人口规模前五的城市。同时,基于市辖区内人户分离人口规模变化的分析也发现,中西部部分城市市辖区内人户分离人口陡增的态势极为突出。例如,2020年重庆市辖区内人户分离人口规模多达828.50 万人,占到该市总人户分离人口的63.26%;西安、成都市辖区内人户分离人口的规模分别占到全省总数的40.40%和40.89%。由于近十年大量撤县设区的行政区划调整,上述城市的市辖区内人户分离人口本质上还是地级市内的人口流动。人口的流动和集聚对上述中西部城市经济发展提供了支撑,但巨大规模的人户分离人口也对原本较为薄弱的教育、医疗、养老、育幼、住房供给系统造成严重的挤压,尤其是庞大的住房需求和城市更新的重点工程——城中村改造交织在一起,如若未能得到合理妥善的解决,恐成为影响城市高质量发展的历史性难题。

第二,人口在地级单元内部向县城等城镇转移,县城成为人口就近流动的主要空间载体。从农村流出人口【 根据人口普查长表中常住人口的户籍登记地类型,将来源地属于“镇的村委会”和“乡”的人口定义为农村流出人口。】的流动范围来看,2020年在县内流动、流出到省内县外、流出到省外这三类的比重大致各占1/3。其中,在县内和省内县外流动的比重分别由2010年的25.6%、28.12%上升到2020年的35.75%和32.80%,而省外流动的比重则从2010年的42.19%下降到2020年的31.45%。城市和镇间的流动人口分布差异也揭示了人口向以县城为主体的建制镇镇区集聚的特征。由表3可见,与2010年相比,2020年流入建制镇的省内流动人口占全国和城镇流动人口的比重在近十年都保持了上涨态势,而流入城市的省内流动人口在城镇流动人口中的占比却出现了下降,说明镇对省内流动人口的吸引力在稳步增长。建制镇的主体构成是县城的城关镇,在城镇化转型的背景下,未来县城将会承载更多的农村流出人口和返乡回流人口,这也是空间经济发展规律的使然,后续县城建设和规划过程中相应的医疗、教育、养老等设施的配套政策必须与此相关联,从而引发以县城为主体的城市更新过程。

5. 人口流动群体的结构特征

第一,老年人口和少年儿童的比重增长迅速。基于“六普”和“七普”数据的分析发现,市辖区内人户分离人口、省内流动人口和省外流动人口的年龄结构都呈现出向老龄化和低龄化的方向变化,以青壮年人口流动为主的模式正在改变,有更多的老年人口和少年儿童加入人口流动的队伍(见图6)。人口流动不再高度集聚在某个年龄段,这不仅意味着对公共服务的需求更加泛年龄化,同时也说明家庭需求在基础设施和公共服务供给中将占有更加重要的地位。值得注意的是,与流动人口相比,市辖区内人户分离人口的“老化”程度和趋势变动更为明显,如果忽视市辖区内人户分离人口这一群体,可能无法全面捕捉到人口流动结构变化对城市更新及其相关公共服务政策供给的影响。

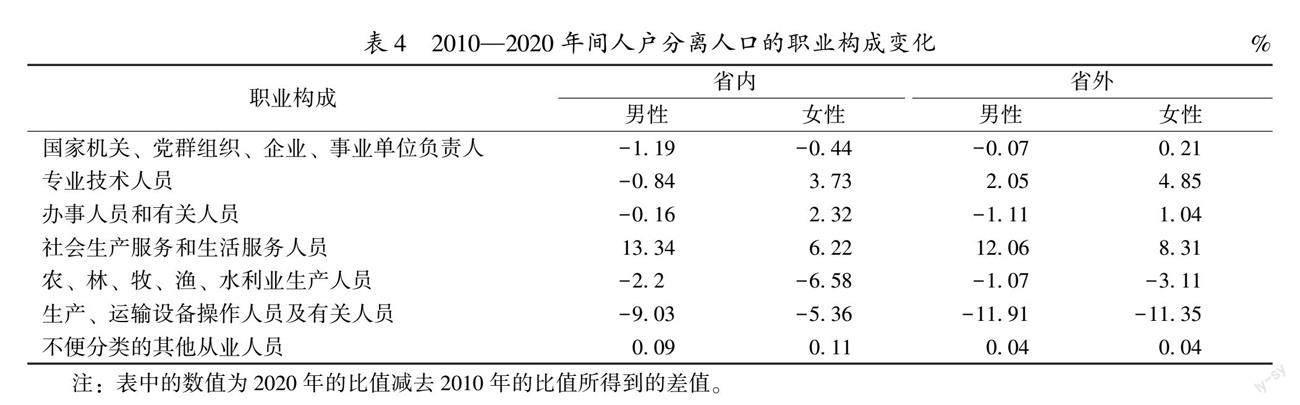

第二,职业构成得到一定的改善。近十年流动者的职业构成发生明显的变化,农业、生产、运输设备操作人员及有关人员的比重下降显著,而社会生产服务和生活服务人员和专业技术人员的比重显著上升,后者在女性流动者中表现得尤为明显,体现了近十年来女性流动者职业层次的提高(见表4)。根据笔者对2018年中国流动人口动态监测调查数据的分析,社会生产服务和生活服务人员主要以经商、商贩、餐饮等职业类型为主,就业身份90%以上为自营劳动者和微小型企业的雇主,有较高比例居住在就业场所和租赁私房。这些就业场所和租赁私房通常分布在周边环境较差、公共服务设施不完善的城中村或老旧小区,某种程度上加剧了城市更新的难度,对城市更新的治理理念、治理模式提出了更高的要求。

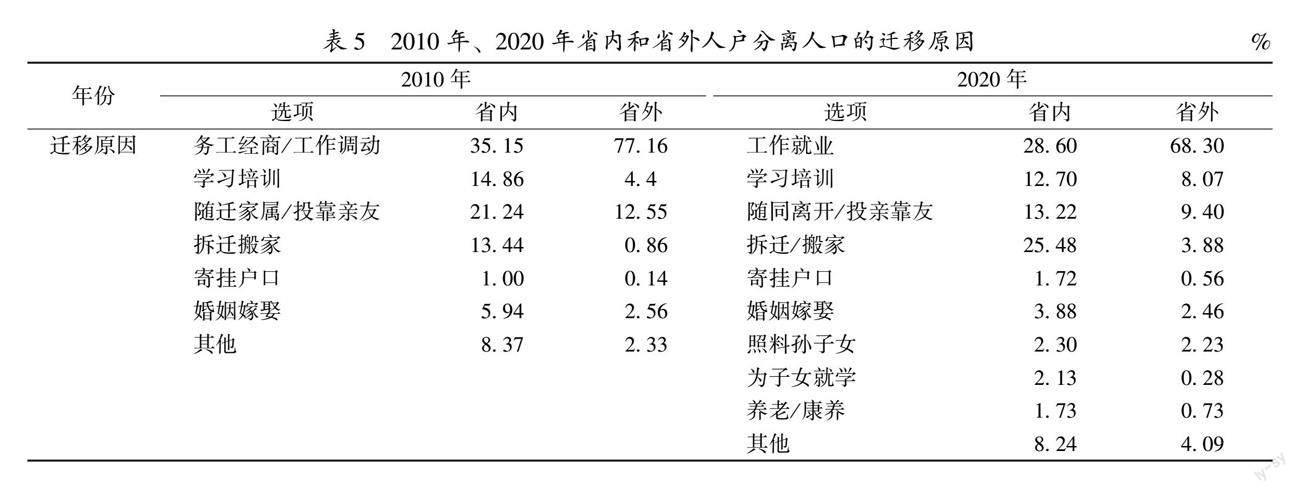

第三,人口流动的原因逐渐多样化。如表5所示,尽管省外流动的原因仍以经济(务工经商或工作就业)为主,但“工作就业”的比重有所下降。省内人户分离人口的迁移原因更

趋多元化,其中拆迁/搬家的比重較之2010年上升了12个百分点,这意味着人口因居住需求变化而进行空间流动的比例上升。同时,“七普”新增的照料孙子女、为子女就学和养老/康养三种原因在省内流动和省外流动者中的占比分别为6.16%和3.24%。这种变化与年龄结构老化的变化相互呼应,同时也体现了家庭化流动的趋势。根据笔者对中国流动人口动态监测

调查数据的分析,2018年核心家庭成员举家流动的比例为57.94%,比2012年上升了近10个

百分点。在已婚的流动人口中,携带父母一方或双方流动的比重也从2012年的2.32%上升到2018年的3.06%。人口流动的家庭化趋势意味着家庭需求

在基础设施和公共服务供给中将占有更加重要的地位;拆迁/搬家占比的提高亦反映了家庭对居住条件要求的提高。城市更新进程和策略必须依据人口流动群体的结构性变化及其对基础设施和公共服务需求的改变而进行相应的调整和应对,如此才能推动城镇高质量发展。

四、面向人口流动转型发展的城市更新策略

1. 以转型的思维,积极应对人口流动规模和结构变化带来的挑战

首先,从规模和强度来看,无论是流动人口还是市辖区内人户分离人口都达到了前所未有的规模,而且如此大规模的流动人口主要是从乡村流向城镇,并高度集聚在局部区域的核心城市中,其高速、持续的增长过程是人类历史上不曾有过的,缺乏系统的国际经验借鉴,将成为中国城市更新的一大难点。因此,城市更新的规划决策应予以快速响应和积极应对,将人口流动过程真正内化到城市更新政策和行动逻辑中,变“排斥性”更新为“包容性”更新,并同步推进流动人口的市民化。着力将妥善解决和满足非户籍常住人口的住房需求纳入城市更新的治理目标中,避免以往城市更新过程中的大拆大建造成流动人口的被动迁移和其生计的中断。例如,实施城中村更新与非户籍人口可支付住房联动解决方案、建构新市民住房总体供给框架等相关政策,破解城市“户籍人口 + 非户籍人口”的“二元结构”,促进城市整体高质量发展。

其次,人口流动不仅发生“量变”,同时也发生结构性的“质变”。如上述分析那样,妇女、儿童和老人的参与率均会有不同程度的提高,人口流动的原因不再高度集聚在就业或工作变动等经济原因,人口家庭化迁移的趋势愈加突出。同时,因高等教育和职业教育的日益普及,流动群体的职业构成也在发生重大变化。这些结构性变化强烈冲击了以户籍人口为基础的城市公共服务配置模式以及以往过于侧重劳动年龄流动人口的基本公共服务供给等传统的做法。特别是老人和儿童“两头增”的变化特征,迫切需要完善“一老一小”社会保障体系,重点解决流动老人的医疗健康、养老服务供给和流动儿童的托育、义务教育阶段后续教育等问题。

再次,人口流动群体的结构性变动,尤其是市辖区内人户分离人口激增的事实不仅呼唤城市更新理念和城市更新模式的转变,还涉及城市更新任务的区域平衡。市辖区内人户分离人口增加在一定程度上是因为公共服务与人口分布在空间上的失配,故需根据人户分离人口规模和空间分布优化来调整基础设施和公共服务供给的空间布局,在空间上达到供需平衡。同时,鉴于高学历、高技能型人才、城城流动人口绝对规模增加的事实,要完善和落实针对上述群体的住房支持和子女教育优惠政策,巩固城市建设的人力资源支撑,因为购房和子女教育是高学历人口要致力实现的两个核心生活目标[20]。

2. 以发展的视角,认识城市更新的空间内涵,在都市圈乃至城市群的范围内考虑城市更新规划

城市更新是一个动态发展的概念而不是一个完结性的状态,是城市发展到一定阶段所必然经历的再开发过程,其内涵也是处于不断丰富的过程[1-2]。如前述分析那样,人口在城市区域间的流动(包括市辖区内的人户分离、郊区化、城市群内部不同区域间的互流与分流)已经显现。加之在城市群、都市圈的打造过程中,城际交通、信息技术和公共服务等一体化水平显著提升,城市区域内部的人口流动无疑将成为未来中国人口流动的主要形式,并促使城镇化的空间形态发生根本性改变。城市更新需要兼顾人口流动的新特征,从城市建成区范围内的某个具体片区或街区拓展到整个城市行政区范围乃至其所在的都市圈甚至是城市群的范围。

虽然目前城市更新的地方实践已经实现从片区—街区—城区的空间拓展,但还是缺乏基于人口流动形势的理性前瞻,公共服务供给配置、基础设施建设、政策支持力度等方面还难以适应人口在都市圈、城市群内部常态化流动的态势。今后城市更新必须超越传统的空间内涵,完善顶层的区域发展战略布局,在实践中健全“片区—街区—城区—都市区—都市圈—城市群”的多尺度管控制度。对于城市而言,需要基于人口郊区化和市辖区人户分离人口激增的新形势,超越局部片区的狭隘视野,在地级甚至省级行政单位区内协调统筹城市更新。对于城市体系来说,要以都市圈或城市群为政策单元,加强顶层设计和提高财政统筹的层级,疏通阻碍公共服务均等化政策落地的行政分割和地方保护,提高跨地区、跨层级的协同治理能力,为实现人口在城市群内部的自由流动奠定制度基础,反过来发展壮大城市群和都市圈。

3. 以重点突破带动全局,聚焦超大特大城市和县城的城市更新工作

当前我国人口流动格局已进入“聚中有散”或“又聚又散”的新发展阶段,人口在空间上集聚的同时也出现了一定的分散:一是人口在向大城市集聚的同时,城市群或都市圈中核心城市,尤其是其中心城区的流动人口开始向周边地区扩散;二是过去前往东部地区和大城市就业的流动人口开始回流到中西部,尤其是其县城或县级市城区等。因此,在整体推进城市更新的同时,需要着重抓好超大特大城市和县城这“一大一小”的城市更新工作。

首先,沿海地区的超大、特大城市,在严格控制人口规模、疏解低端劳动力和抢占高端流动人才,以及进行“三旧一村”等重点区域改造的同时,需要着力保护普通流动人口的居住权益,有效满足不同群体对各类基础设施和公共服务的多样化、品质化需求。在城市群和都市圈内逐步实现教育、医疗等公共福利均等化和便捷性流转,循序渐进地增强区域发展和人口布局的协调性。针对内陆新兴一线城市近距离流动人口多且增长快、市辖区内人户分离人口规模剧增的特点,需严格控制“撤县设区”行政区划调整,从盲目粗放的城建扩张转向以人为本的城市更新,立足人口发展需求,强化教育、医疗、养老等民生领域的投入,着力提升城市人居环境和城市治理水平,推动城市向有利高效方向发展。

其次,省内人口流动日益加强,特别是以县城为主体的建制镇镇区集聚的流动人口规模持续上涨,把县城城市更新工作提上了更高的议事日程。县城未来还可能接受回流的农村流出人口、县城腹地尚未转移的农业人口,以及县城附近大城市的部分城镇人口。然而,中国大部分县城往往是城市更新薄弱的区域,本身基础设施不完善、优质公共服务资源短缺。因此,县城及县级市的城区应抓住当前“县城建设补短板”的政策契机,对于县城城区的教育、医疗、环境、卫生等基本公共设施服务水平进行专项建设和提升。例如,推进基础设施和公共服务提档升级,强化公共服务供给,引进优质医疗资源建设区域医疗中心,吸引周边高等院校落户,建设文化中心、体育公园,打造绿色便捷的居民健身新载体,不断增进民生福祉,建设和谐宜居的幸福县城。

五、主要结论与值得进一步探讨的问题

1. 主要结论

通过分析“七普”资料并与此前人口普查或流动人口抽样调查结果的比较,可以看到中国人口流动在规模、城乡结构、区域分布和群体特征等方面已经发生一些对城市更新有着重要影响的变化,这些变化可归纳为:①人口流动规模不断扩大,且主要源于省内近距离流动人口和市辖区内人户分离人口的增加。②乡城流动仍占主导地位,但城城流动人口的增速快于乡城流动人口,且当前的统计口径可能低估城城流动的实际规模。③流动人口流入地的集聚程度趋于降低,一些中西部省份开始成为流动人口的新兴增长极。④人口往超大、特大城市和区域中心性城市集聚的同时也出现一定程度的对外扩散,同时以县城为主体的建制镇镇区集聚省内农业转移人口的能力有所提升。⑤越来越多的老年人口和少年儿童加入流动者的行列,流动人口职业构成得到一定改善,流动原因也日趋多元化。

這是人口流动格局和群体结构的转型发展和深刻变化,也是人口结构本身发生变化的重要组成部分,对城市更新的理念、模式选择、行动实践和空间范畴都提出了挑战:①人口流动的规模、强度和结构上的变化要求当前城市的基础设施、公共服务供给需扩容、提质、增效,有效满足不同群体对各类基础设施和公共服务的多样化、品质化需求。②流动人口同时向超大、特大城市和建制镇集聚的特征,指明了城市更新的关键区域——超大、特大城市和县城及县级市城区。③人口在都市圈、城市群内部的流动,呼吁重新审视“城市更新”的空间含义,从单一的城市辖区范围转向都市圈乃至城市群范围的城市更新与规划调控。

2. 几个值得进一步探讨的问题

通过以上考察分析,可获得关于21世纪以来基于普查数据所反映的中国人口流动变迁及其对城市更新政策启示的初步认识和结论,但仍有一些问题尚待探讨:①基于当前统计口径测算出的流动人口还未包括普查登记时间范围内的户籍迁移人口和流出户籍地后再次返回户籍地的人口。如果加上这两批人,人口流动的规模和强度会更大。此外,近十年大量的撤县设区行政区划调整使很多流动人口在统计上变成了市辖区内的人户分离人口,从而人为地缩小了原辖区内的流动人口规模,造成流动人口数据的另一种失真。②基于“人户分离”统计口径测算出来的城城流动人口实际上是城城之间人户分离人口的存量数值(在城市间流动的城市户籍人口),并非是在流量意义上真正作为一种空间变动事件的中国人口城城流动的规模,这可能导致人们在对中国人口迁移流动的最新动态和趋势的研究和把握上存在误差。③尽管市辖区内部人户分离人口可以在一定程度上体现人口在城市内部的流动规模和程度,但这也仅是人户分离意义上的市辖区内人口流动,并非真正意义上基于“空间流动行为”的城市内部人口流动。④虽然基于宏观汇总数据对流动者群体特征进行了描述性分析,但不同群体更为细致的属性特征差异,以及他们在不同尺度上的空间分布及变动对城市公共服务资源配置和城市更新政策制定也极为重要,需要使用普查的微观数据加以揭示。

参考文献:

[1]阳建强,陈月. 1949—2019年中国城市更新的发展與回顾[J].城市规划,2020(2):9-19,31.

[2]廖开怀,蔡云楠.近十年来国外城市更新研究进展[J].城市发展研究,2017(10):27-34.

[3]赵万民,李震,李云燕 当代中国城市更新研究评述与展望——暨制度供给与产权挑战的协同思考[J].城市规划学刊,2021 (5):92-111.

[4]梁城城. 城市更新:内涵、驱动力及国内外实践——评述及最新研究进展[J]. 兰州财经大学学报,2021(5): 100-109.

[5]林李月,朱宇,柯文前.城镇化中后期中国人口迁移流动形式的转变及政策应对[J].地理科学进展,2020(12):2054-2067.

[6]陆杰华, 林嘉琪. 高流动性迁徙的区域性特征、主要挑战及其战略应对——基于“七普”数据的分析[J]. 中共福建省委党校(福建行政学院)学报, 2021(6): 4-11.

[7]王桂新.中国人口流动与城镇化新动向的考察——基于第七次人口普查公布数据的初步解读[J].人口与经济,2021(5):36-55.

[8]程梦瑶,段成荣.迁徙中国形态得到进一步确认[J].人口研究,2021(3):75-78.

[9]姜凯凯,孙洁.城市更新地方法规文件的内容框架、关键问题与政策建议——基于 21 个样本城市的分析[J] 城市发展研究, 2022(2): 72-78.

[10]党云晓,湛东升,谌丽,等. 城市更新过程中流动人口居住—就业变动的协同机制研究——以北京为例[J].地理研究,2021(2):513-527.

[11]朱婉莹,赵伟宏,汪明峰.城中村拆迁与外来人口居住选择的影响因素研究——以上海市联明村为例[J].人文地理,2018(4):26-32.

[12]LIU R, WONG T C. Urban village redevelopment in Beijing: the state-dominated formalization of informal housing[J]. Cities, 2018(2):160-172.

[13]赵晔琴.法外住房市场的生成逻辑与治理逻辑——以上海城中村拆违为例[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2018(4):124-130,175-176.

[14]朱宇,林李月,李亭亭,董雅静. 中国流动人口数据的有效性和国际可比性——七普数据引发的思考[J]. 地理学报, 2022(12):2991-3005.

[15]刘厚莲. 我国特大城市流动人口住房状况分析[J].人口学刊, 2016(5): 45-53.

[16]杨菊华. 制度要素与流动人口的住房保障[J].人口研究,2018(1):60-75.

[17]周皓. 中国人口流动模式的稳定性及启示——基于第七次全国人口普查公报数据的思考[J].中国人口科学,2021(3):28-41.

[18]段成荣,赵畅,吕利丹. 中国流动人口流入地分布变动特征(2000—2015) [J].人口与经济,2020(1):89-99.

[19]曹广忠,陈思创,刘涛. 中国五大城市群人口流入的空间模式及变动趋势[J].地理学报, 2021(6): 1334-1349.

[20]胡磊,陆秋宏,孙茂华. 北京市高学历外来人口再迁移的微观机制研究[J].经济与管理研究, 2019(9): 54-68.

Changes in Population Mobility and Their Implications for Urban Renewal

Strategies in China

ZHU Yu1,2, LIN Liyue 2, KE Wenqian2, XIAO Baoyu2

(1.Asian Demographic Research Institute, Shanghai University, Shanghai 200444, China;

2.Institute of Geography, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China)

Abstract:

Population mobility and urban renewal are two closely inter-related socioeconomic processes at the current stage of urbanization in China; however, most local practices and action logics of urban renewal are detached from the background of population mobility. Therefore, it is imperative to have an accurate understanding of the latest trends of population mobility, and respond in the relevant policy system and actual practices of urban renewal. Based on the 2020 census data, combined with data from previous censuses and micro-level sample surveys, this article uses methods such as index analysis and spatial visualization to analyze the main characteristics and new trends of Chinas population mobility, and discusses their implications for urban renewal. The results show that:

1) The scale of population mobility, the size of the population in urban districts whose places of household registration are separated from the places of residence, and the size of intra-provincial floating population, all increased significantly; 2) While rural-urban migration was still the dominant form of migration, the absolute volume of urban-urban floating population increased, and its growth rate was faster than that of rural-urban floating population; 3) There has been a trend of wider spread of the floating population at the provincial level, and some central and western provinces have emerged as the new growth poles of the floating population; 4) The polarization and diffusion trends in regional population distribution have co-existed, and designated towns such as county seats have become the main destinations of intra-provincial floating population; 5) An increasing number of elderly people and children have joined the ranks of the floating population, and the reasons for mobility have become increasingly diversified. Based on these findings, the article argues that a transformational thinking should be introduced to the policy system and local practices of urban renewal in response to the challenges brought about by the changes in the scale and structure of population mobility. Urban renewal planning should be considered in the context of metropolitan areas and even urban clusters, going beyond the logic of action based on the boundaries of the main urban areas. At the same time, the whole situation should be driven by key breakthroughs, focusing on the urban renewal work of megacities and county seats.

Keywords:population mobility; urban renewal; the separation of ones place of household registration from the place of residence in urban districts; urban-urban mobility

[責任编辑 武 玉]