深度学习理论下的初中物理单元整体教学的实践

黄嘉鑫

摘 要:立足物理课程标准要求和教材内容,基于深度学习理念,坚持践行新教学思想为导向,以沪科版八年级第七章“力与运动”为例,探讨深度学习理念在初中物理单元整体教学中的应用实践,以促进新课程教学模式的改进,为物理教师在课堂教学中落实核心素养提供借鉴与可操作性思路。

关键词:深度学习;单元整体教学;核心素养

深度学习具有三个基本特征:批判性思维的形成、知识迁移的应用以及问题的解决。其中,问题的解决是深度学习的一个重要根基点。以教师讲授为主的传统课堂是按“习得—记忆—巩固”这一顺序展开,而现代的课堂则侧重于以问题探究为导向,倡导学生经历“情境—问题—探究—结论—反思—表达—评价—应用—创新”这样的深度学习模式。基于深度学习的课堂教学发生了重要变革:当代课堂已由“教师的阵地”转换为“自主学习的阵地”;从以“素养目标—目标达成—效果评价”为单位的程序类课程转变为“提出主题—进行探究—参与表达”为单位的项目类课程;从班级授课制的模式转向学生合作学习的模式[ 1 ];提倡学生在合作中探究,在探究中学习。要真的开展初中物理深度学习,教师首先要先理解深度学习的教育理念,在教师教学方式、学生评价方式等多方面的教育教学理念进行更新,从单元整体教学设计为出发点,目标是指向发展学生的物理核心素养。

物理学是一门以实验探究为基础的科学,进行科学探究是物理教学的重要组成部分,下面以沪科版八年级第七章“力与运动”为例[ 2 ],从单元整体教学方式和深度学习理念这两个维度展开。

1 教学目标的确定

1.1 章节整体教学目标的确定

在单元整体教学目标的确定中,要注重整体性、关联性、综合性三大原则。

“力与运动”这一章节的教学目标是:知道同一条直线上的二力合成。了解二力平衡的达成条件;通过实验和合理的科学推理,认识牛顿第一定律;能运用物体的惯性现象解释自然界和生活中的有关现象[ 3 ]。可见,本章节的知识点具有较强的综合性。

单元整体教学要求教师先分析本章节内容的内在关聯性,并进行科学整合,以形成教学单元或教学主题,再围绕单元学习主题将教材内容进行重构,其目的是发展学生的物理核心素养。在新版课程标准中,“力与运动”这一章节的一级主题是运动和相互作用,二级主题是力与运动。

1.2 单元教学目标的确定

本单元主要采用情境创设、科学探究的教学方式来实现单元教学目标。在情境中引导学生认识观察、类比、归纳等认识事物的重要方法,并建立相关概念,感受物理与生活的紧密联系。在科学探究活动中引导学生完整经历问题、证据、解释、交流四个环节,体会转换、等效替代、模型建构等初中物理常用的研究方法在物理抽象概念的建,研究结果的直观性、准确性与全面性所起的重要作用。

1.3 单元作业目标的确定

通过设计,编制多样化、层次性的作业,实现全体学生的发展;实现学生知识思维的可视化,并促进学生思维从低级水平到高级水平的进阶;在情境的选择中关注作业的育人功能。

1.4 教材分析与教学单元重组

1.4.1教材分析

在教材中,“力与运动”这一章节是按牛顿第一定律第一课时、力的合成第二课时、力的平衡第三课时这样的顺序安排教学的。但是,牛顿第一定律所述的内容当中,这一内容涉及后学的“力的合成与力的平衡”的相关概念,会使学生在学习牛顿第一定律的时候,不具备完整的知识与分析能力。

而如果将教材按符合学生认识的先后顺序进行重组,则更有利于学生对力与运动系统认知的提升,有利于激发学生主动建构知识。单元教学之后,教师若再针对某些问题引导学生进行理论或者实践创新,则能践行深度学习的理念。

1.4.2教学单元重组

本教学设计将按以下顺序对教学单元进行重组。

(1)力的平衡概念的渗透

学生对于世界的本原认知就是处于静止状态的物体,其中蕴含了平衡的物理之美。让学生先观察讲台桌上静止的水溶性粉笔盒,课桌上处于静止状态的物理教科书,教室里悬挂的静止的电灯和电扇,分析它们均处于静止状态。教师这时候继续追问:“当物体处于平衡状态时它是不受外力的吗?”“如果受到力,物体受到几个外力的作用呢?”[ 4 ]

在选取处于平衡状态的物体时,教师有意识地选取物体受到两个力及两个力以上的几种不同情况进行分析。通过分析这些例子,使学生认识物体在受几个力作用的时候也可以处于平衡状态,进一步得出处于平衡的物体受到的力叫做平衡力。这种自然的过渡有利于学生破除“物体受力,运动状态一定改变”的错误概念,先感知而后上升建构理性的概念,使学生的知识结构更加具体与形象[ 4 ] 39 。

(2)惯性的定义与牛顿第一定律的引出

在分析完平衡的概念之后,引出惯性的定义,这种过渡有利于避免学生建立“只有不受力才有惯性”之错误概念。惯性概念引出之后,再通过一些惯性的小实验以及一些生活实例来强化惯性的概念和影响惯性大小的因素。

斜面小车实验是为牛顿第一定律的得出而做的铺垫性实验[ 4 ] 35,教学中通过小车从斜面上下滑的实验进行分析,步步引导。先让学生辨析运动的物体(如:小车)也有惯性,不是静止的物体才有惯性,惯性是对平衡力的引伸。当小车下滑到水平面时,分析小车的受力情况,使学生明确小车是因为受到水平方向的摩擦力,才使得物体停下来,从而引出 “力是使得物体运动状态改变的原因,而不是维系物体运动状态的原因”这一概念。在此基础上,教师科普亚里士多德和伽利略的观点,并进行分析比较,得出结论。而通过观察小车在不同材质的水平面上的运动情况,学生不难发现,小车水平方向受到的摩擦力越小,小车运动的距离越远,速度相应地减小得越慢,从而合理推出,当水平面完全光滑时,小车不受到摩擦力的作用,将保持原来的匀速直线运动状态,持续运动下去。从而建立 “物体的运动不需要力来维系”这一概念[ 4 ] 37。

在此教學中因绝对不受力的情况是无法设计的,教学中采用的是实验加推理的方案。教学设计顺序是先引导学生加深对惯性概念的理解,再引导学生归纳总结牛顿第一定律,最后科普牛顿这位伟大的科学家的事迹,对学生进行科学态度与责任的素养教育,落实立德树人的教育方针。

(3)力的合成的教学

教师引导学生思考:在光滑的水平面运动的小球,它处于匀速直线运动状态,是处于平衡状态的,那么它是有受到力的作用,而为什么牛顿第一定律的概念却强调物体不受外力呢?说明这时,物体虽然有受到力的作用,但是却可以等效为不受外力作用的情况。这涉及到“等效替代”的思想,那为什么可以这样等效替代呢?教师在这个时候可以进行力的合成的教学:对在光滑水平面上运动的小球进行受力分析,在竖直方向上,对小球进行受力分析,竖直方向的重力和支持力这两个力方向相反,合成时力要相减,因为二力等大,所以合力为零。因为合力为零,所以可以视为与小球不受外力相同效果,从而完善学生对牛顿第一定律的理解。

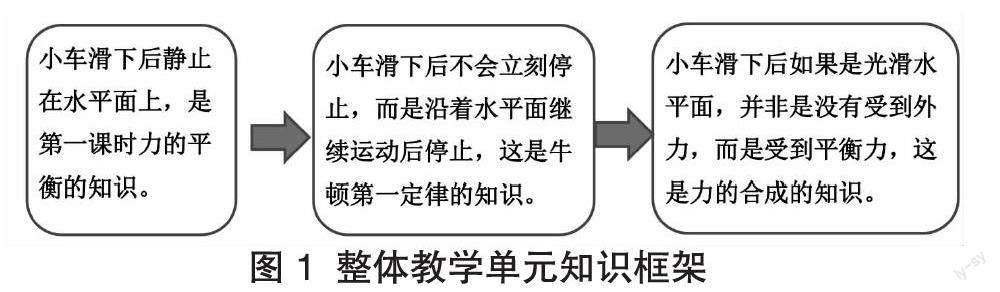

整个单元教学重组更加符合学生的认知。通过“小车从斜面上滑下”这一具体的实验情境,将整个单元的知识进行串联,串联知识框架见图1。从而使教学整体性、综合性增强,有助于提升学生的物理学科核心素养。

2 深度学习的实施

2.1 基于实验探究实施深度学习

“力与平衡”在整个单元教学的地位是开启学习先河的主力军,理应十分重视。在“力与平衡”的实验教学中,要引导学生分析处于二力平衡时物体的受力特点,受力体的选择是分析这一问题的关键所在。

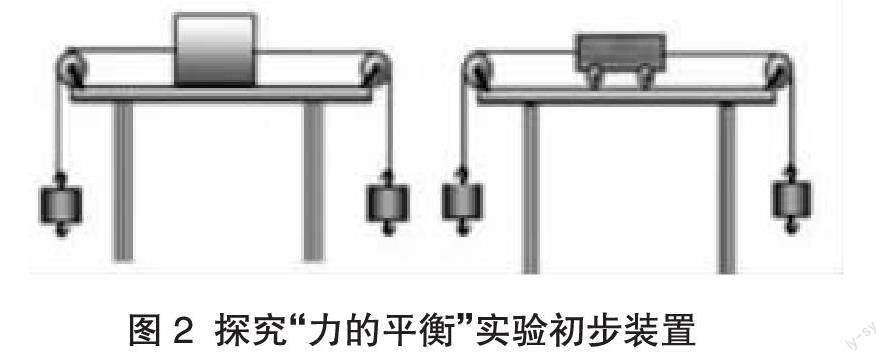

教师可利用图2所示的装置,先对学生设问:可否用一小木块放置在水平桌面上,探究二力平衡的条件呢?通过引导学生分析小木块的受力情况,使学生明白:由于木块与桌面之间存在摩擦力,因此不满足“二力”这一条件。再进一步引导学生:若将把木块换成小车,是否可行?学生易知:换成了小车,它与桌面接触变成了两个轮子,虽然减少了摩擦,但是并不能避免,因此同样不能满足“二力平衡”这一条件。

此时,教师引导学生思考,是否有其它办法消除摩擦力的影响。

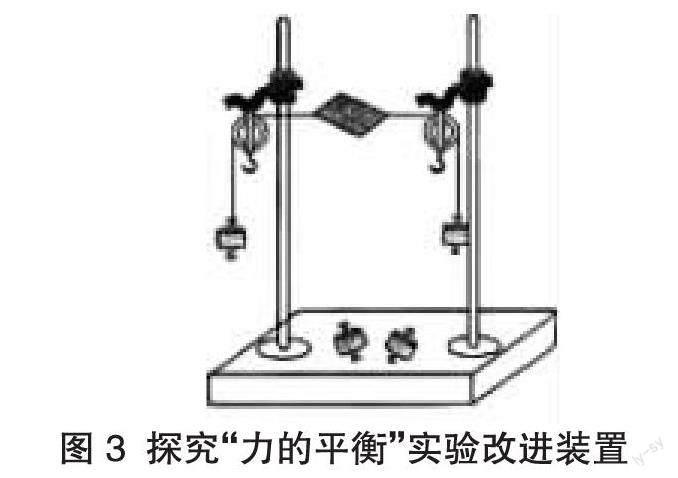

一般,经过思考,学生会想到:用小纸片来代替小车或木块,就可避免桌面的摩擦。改进后的实验装置如图3所示:在两架铁架台上各放一枚定滑轮,将一正方形小纸片对称的两端点各系一细绳,分别跨过定滑轮,再在绳的另一端系一拉环用于悬挂砝码。改进探究装置之后,教师可与学生共同分析这一装置的改进之处。通过分析,使学生明白:改进之后,巧妙地规避了桌面摩擦力带来的影响,从而使小纸片在水平方向只受“二力”的作用。

接下来,引导学生利用改进后的实验装置,深度探究“二力平衡”。这涉及到三个核心问题,其一是“二力平衡时,两个力的大小始终相等”;其二是“二力平衡时,两个力的方向始终要在同一直线上”;其三是“二力平衡的两个力始终是作用于同一个物体的”。教师要基于图3装置,利用实验探究实施深度学习来解决这三个问题。

利用图3所示装置,可直观地和学生共同探究这三个核心知识。首先,让学生改变细绳两侧所挂砝码重量,使学生发现:只有当两侧细绳所挂砝码重量相等时,才可使小纸片处于平衡状态,从而直观展现二力平衡时这二力的大小关系。其次,引导学生将小纸片扭转一定的角度,改变方向后放开手,发现小纸片最后会恢复回原来的方向,研究其内在的原理,使学生直观感受到“二力平衡时,二力始终作用在同一条直线上”。最后,用小剪刀把小纸片一分为二,学生发现两边钩码几乎同时落在桌面上,从而学生不难得出上述结论。

2.2 基于问题解决实施深度学习

问题解决思想也是深度学习当中的重要内容,下面参考文献[ 5 ]的框架,讨论如何在问题解决中实施深度学习。

教师应引导学生仔细观察、认真分析。应避免教师直接给学生讲授问题解决的方案、避免教师代替学生把问题解决。

而如何基于问题解决实施深度学习呢?以二力平衡的条件是“两个力必须作用在同一个物体上”这一问题的探究为例。教师应先抛出:“如何分析这个问题?”教师抛出这个问题之后,要给学生留足思考的空间,并适时地鼓励学生大胆表达。要善于利用身边的实验器材进行实验,注意引导学生发散思维。要及时对学生的回答进行有效的评价,例如从学生的思考态度、科学思维、实践意识和创新精神上进行评价。当学生充分思考之后,有学生可能提出“可以用剪刀将小纸片剪成两片,观察钩码掉在讲台上,从而证明结论。”对于正确的想法,教师应及时对学生进行表扬及代币的奖励,并且鼓励学生将自己的想法、思考问题的过程分享给他人,提高分享意识,达到让学生持续探讨、互动的效果,从而形成积极的课堂氛围。

而学生在思考这个问题的时候,遇到的又一问题是:小纸片只剪一次,无法重复利用。针对这一问题,教师再次引导学生思考:“有没办法用别的器材来代替小纸片,或者如何改进小纸片,使它能被重复使用呢?”有学生提出:可以做成如图4所示,带有魔术贴的小纸片物理教具,当魔术贴被撕开时,不仅可以观察小纸片逐渐被钩码拉扯、分开的过程,还能重复使用,避免了浪费。

3 结束语

本实践案例是在“深度学习”的理论指导下,利用单元教学的做法,对沪科版八年级物理第七章进行教学单元重组,设计了更加符合学生认知的教学顺序。以探究二力平衡的条件这一实验为例,从实验探究和问题探究两个维度分析如何进行深度学习,目的是在为新一轮课程改革中的实践层面的有效推进提供借鉴与可操作性思路。

参考文献:

[1] 佐藤学,钟启泉,陈静静.教师的挑战,宁静的课堂革命[M].上海:华东师范大学出版社,2020:1-7.

[2] 义务教育物理课程标准实验教科书编写组.义务教育教科书物理八年级全一册[M]. 上海:上海科学技术出版社,2012:124-135.

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:15.

[4] 杨爱吾,姜鹏远.直击新课程学科教学疑难[M].北京:教育科学出版社,2014:37.

[5] 李春密,马朝华,田慧生,等.深度学习:走向核心素养(学科教学指南·初中物理)[M].北京:教育科学出版社,2018:60-64.