针刺联合吞咽功能训练对脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能、营养状况和生活质量的影响※

杨宪章 关衍福 杨 崭 袁冉冉 单 昕

(济宁医学院附属医院康复医学科,山东 济宁 272029)

脑梗死(cerebral infarction,CI)即缺血性卒中,是由缺血缺氧导致的局限性脑组织坏死或软化,约占急性脑血管病的70%,具有发病率高、致残致死率高等特点[1]。吞咽障碍是脑血管疾病常见并发症,约有50%~70%的发病率,患者吞咽功能障碍而影响进食,引发误吸、营养不良等,严重影响患者生活质量[2]。临床在积极治疗CI等原发病基础上,对吞咽障碍患者通常采取鼻胃管进食、营养支持、康复训练等,可一定程度上改善患者吞咽功能。有报道显示,针刺治疗脑血管疾病及其并发症有确切效果[3-4]。中医学认为,CI后吞咽障碍实则为元神失用,神不导气,而咽窍不利,治疗当以活血理气、通畅脉络为原则[5]。基于此,本研究在常规对症治疗基础上以针刺联合吞咽功能训练治疗CI后吞咽障碍患者55例,并与吞咽功能训练治疗55例对照,观察临床疗效及对患者吞咽功能、营养状况和生活质量的影响,结果如下。

1 资料与方法

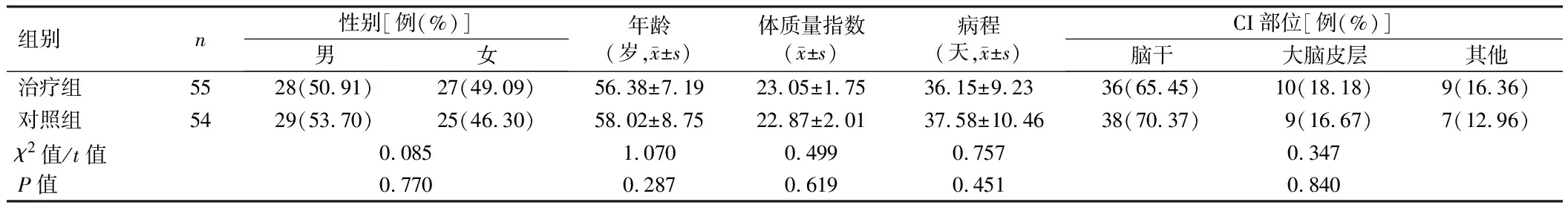

1.1 一般资料 全部110例均为2020年1月至2021年12月我院康复医学科就诊的CI后吞咽障碍患者,按照随机数字表法分为2组,对照组55例(后个人因素退出1例),治疗组55例。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组一般资料比较

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 西医诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[6]与《中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017年版)第一部分:评估篇》[7]的相关诊断标准;中医诊断符合《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[8]中相关诊断标准。

1.2.2 纳入标准 符合上述中西医诊断标准,均为首次发病;病情稳定,意识清楚,处于CI恢复期(病程2周~6个月);洼田饮水试验分级≥3级[9];具备基本沟通理解能力,能配合进行研究。

1.2.3 排除标准 存在脑出血、脑肿瘤等其他脑功能疾病;其他鼻咽部疾病等导致的吞咽障碍;CI后存在失语、认知障碍者;近期服用过影响吞咽功能的药物;精神心理病史;合并心肺等功能障碍者。

1.2.4 剔除标准 自身原因退出者;疾病恶化或出现严重并发症,而无法继续研究者。

1.3 治疗方法 2组均予以抗血小板、脱水降颅内压、调节电解质紊乱、保持呼吸道通畅、抗感染等常规对症治疗。

1.3.1 对照组 予吞咽功能训练。对患者进行口腔肌肉训练、缩唇呼吸、口腔感知训练、进食训练等,每日3次,每次30 min左右。①口腔肌肉训练:训练舌头向各个方向运动,若舌头运动受阻,可采用压舌板按摩舌部,使其进行被动运动,舌头可进行自主运动后指导患者使用舌尖尽量触及唇角、顶上颚、顶腮、弹舌等运动。②缩唇呼吸:指导患者快速噘嘴、抿嘴等,保持1 s后进行张口、吐气等动作,让患者深吸气屏气10 s后再呼出,并指导患者咀嚼动作,反复进行上述动作。③口腔感知训练:指导患者采用温水、冰水交替进行温度刺激,或采用柠檬酸等摩擦患者唇部、舌根等部位,诱发患者干吞咽。④进食训练:使患者保持直立状态,颈部稍前倾,促使食物进入食道,采用半流质或糊状食物,如菜泥、米糊、蛋羹等,进行进食训练,使用的勺子要小且薄,食物全咽后再进行下一次进食。

1.3.2 治疗组 在对照组治疗基础上联合针刺治疗。患者取平卧或半坐卧位,常规消毒穴位,采用华佗牌一次性无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司,规格:0.35 mm×75 mm、0.35 mm×40 mm、0.35 mm×25 mm)进行针刺。①主穴:上廉泉、百会、神庭、印堂、风池(双侧)、完骨(双侧)、天柱(双侧);辅穴:玉液、金津、列缺(患侧)、照海(患侧)及咽后壁。②方法:上廉泉向舌根斜刺40 mm,轻轻捻动10 s取出;百会斜刺15°~30°,沿皮下进针约25 mm,以局部麻胀酸感为准,快速捻转针灸针,行针约2 min/次,每10 min行针1次;神庭沿百会方向透刺25 mm,捻转泻法;风池、完骨、天柱沿喉结方向针刺;印堂直刺3~10 mm;金津、玉液点刺至出血,不留针;咽后壁长针快速点刺10次;照海、列缺进针15 mm,行平补平泻手法,得气后留针。每日1次,每次20 min。

1.3.3 疗程 2组均2周为1个疗程,共治疗2个疗程。

1.4 观察指标及方法

1.4.1 吞咽功能 2组治疗前后采用标准吞咽功能评定量表(SSA)[10]评价吞咽功能,该量表包括临床检查(意识、软腭运动、喉功能、呼吸、咽反射等)、吞咽5 mL水3次、吞咽60 mL水,分值范围18~46分,得分越高,吞咽功能越差。

1.4.2 营养状况 2组治疗前后清晨空腹采集静脉血,采用溴甲酚绿法检测血清白蛋白(ALB),免疫比浊法检测血清前白蛋白(PA),比色法检测血清甘油三酯(TG)水平。

1.4.3 生活质量 2组治疗前后采用吞咽障碍特异性生活质量量表(SWAL-QOL)[11]评价患者生活质量,该量表包括11个维度、44个条目,10个维度测量患者生活质量,1个维度测量吞咽症状,采用Likert评分法计分(对应1~5分),分值范围44~220分,得分越高,表示患者生活质量越好。

1.5 疗效标准 采用洼田饮水试验[9]评估。洼田饮水试验:取坐位喝下30 mL温水,观察饮水过程,分1级(1次顺利喝完,无呛咳)、2级(2次以上喝完,不呛咽下)、3级(1次喝完,有呛咳)、4级(2次以上喝完,有呛咳)、5级(咽下频繁呛咳)。显效:洼田饮水试验分级较治疗前提高≥2级,能顺利进食饮水,无呛咳;有效:洼田饮水试验分级较治疗前提高1级,吞咽改善,呛咳不明显;无效:分级未提高,呛咳明显,吞咽无改善甚至加重。

2 结果

2.1 2组临床疗效比较 治疗组总有效率87.27%(48/55),对照组总有效率70.37%(38/54),治疗组临床疗效优于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组临床疗效比较

2.2 2组治疗前后ALB、PA、TG水平比较 2组治疗后ALB、PA、TG水平均较本组治疗前升高(P<0.05),且治疗组治疗后均高于对照组,比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组治疗前后ALB、PA、TG水平比较

2.3 2组治疗前后SSA、SWAL-QOL评分比较 2组治疗后SSA评分均较本组治疗前降低(P<0.05),SWAL-QOL评分均升高(P<0.05),且治疗组治疗后SSA评分低于对照组(P<0.05),SWAL-QOL评分高于对照组,比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组治疗前后SSA、SWAL-QOL评分比较 分,

3 讨论

CI患者脑部血液循环障碍,引起脑组织缺血缺氧坏死,机体迷走神经、舌咽及舌下神经核性损害导致真性延髓麻痹,皮质及双侧大脑皮质脑干束损害导致假性延髓麻痹,累及支配吞咽的神经发生障碍,导致患者产生不同程度的吞咽障碍[12-13]。目前对症药物治疗可减轻患者临床症状,采取吞咽功能训练可改善患者吞咽功能,有利于提高患者日常生活能力。如詹小理等[14]研究表明,吞咽功能训练操能提高患者训练依从性,减轻吞咽障碍程度。本研究结果显示,对照组治疗后SSA评分较本组治疗前降低,符合上述结果,证明执行吞咽功能训练具有一定效果,但变化程度有提升空间。

CI后吞咽障碍属中医学“中风”“舌謇”“喉痹”等范畴。中医学认为,劳逸失度、情志失调、外邪侵袭而致阴阳失调,气血上逆,风火痰瘀,蒙蔽神窍,滞于咽窍。针刺治疗依据经络学说理论,研究表明针刺可激发机体经络穴位,畅通气血,化痰通络,以调整病理状态[15-16]。“督脉通于脑”,从“阳气”“神机”看,若督脉不畅则阳气不能濡养脏腑百骸,扰乱神机则影响神志[17]。本研究中,神庭、百会、印堂均在督脉,能聚气血,调脑神;风池是阳维脉、足少阳胆经的交会穴,与吞咽相关,而风池、完骨、天柱称为“脑三针”,有利于CI后神经功能恢复;照海、列缺是八脉交会穴,主肺系、胸膈、咽喉疾病;上廉泉可在舌运动中发挥作用等;金津、玉液及咽后壁点刺放血,可治舌强不语、喉痹。

本研究结果显示,2组治疗后SSA评分均较本组治疗前降低(P<0.05),治疗组SSA评分低于对照组(P<0.05),且治疗组总有效率高于对照组(P<0.05)。说明在吞咽功能训练基础上进行针刺,可提高患者吞咽功能改善效果。吞咽是复杂的反射性神经活动,通过吞咽训练可促进吞咽肌肉恢复,而针刺各穴可促进气脉通畅,而对于咽后壁感觉消失、舌体僵硬不灵等症状,通过玉液穴、金津穴、咽后壁点刺放血,可疏通舌咽部经络,刺激中枢相关神经,从而改善患者吞咽功能,提高治疗效果。

CI后吞咽障碍患者进食功能受限,影响机体营养摄入,可能造成营养不良发生,甚至引起水电解质紊乱。ALB、PA、TG等指标可反映机体营养摄入,说明现阶段机体营养状态[18]。本研究结果显示,2组治疗后血清ALB、PA、TG水平均升高(P<0.05),且治疗组上述营养指标水平高于对照组(P<0.05)。表示进行吞咽功能训练后可提高患者吞咽功能,利于患者进食,在一定程度上也可改善患者营养状态,但增加针刺疗法,能有效调节中枢神经系统兴奋,建立皮质下纤维投射,修复神经元,以促进患者吞咽反射恢复,联合作用下效果更佳,促使患者摄入足够营养来提高机体营养状态。

吞咽障碍严重损害CI患者最基本的进食能力,患者无法口腔咀嚼与摄食,延长患者住院时间,阻碍CI恢复进程,导致预后不良,严重影响患者生活质量[19-20]。本研究应用针刺联合吞咽功能训练治疗后,SWAL-QOL评分较治疗前升高(P<0.05),且高于对照组(P<0.05)。提示联合治疗可发挥协同作用,吞咽功能训练可延缓咽部肌肉萎缩,提高咽部神经敏感,而针刺经络能修复患者神经元,促进吞咽反射恢复,协调患者吞咽功能,达到调神导气、通利咽窍的作用,以整体改善营养状况,提高患者生活质量。

综上所述,针刺联合吞咽功能训练治疗CI后吞咽障碍患者疗效确切,在改善患者吞咽功能、提高营养状态及生活质量方面更具优势,可为临床治疗提供依据。