面向用户需求的高校图书馆体系化建设研究

张华

摘 要:图书馆作为高校重要的文献信息服务机构,为教师和学生提供了丰富的学习和研究资源。高校图书馆一直秉承“读者第一,服务至上”的办馆理念,服务广大师生读者。随着国家智慧图书馆体系的提出,如何适应新形势,推动图书馆管理优化和服务创新,更高效地开展工作,成为当下亟待解决的问题。文章以“组织能力的杨三角”理论为指导,以读者需求为导向,旨在通过高校图书馆服务意愿、服务能力和服务机制三位一体的体系化建设,使高校图书馆工作能够满足用户需求,助力高校更好地发展。

关键词:图书馆管理;服务意愿;服务能力;服务机制

中图分类号:G258.6 文献标识码:A 文章编号:1003-1588(2023)08-0080-03

图书馆作为高校的重要组成部分,不仅为师生提供了丰富的学术资料和阅读空间,而且通过举办学术讲座、主题展览等活动,极大地促进了学术交流和知识创新。图书馆服务水平的高低,不仅是高校建设水平和发展潜力的重要标志,也是实现自身知识传播、文化传承功能的重要途径。在新知识、新技术不断推陈出新的时代背景下,图书馆建设面临新的任务和挑战,在新形势下如何更好地服务广大师生,推动图书馆管理优化与服务创新,成为图书馆人面临的亟待解决的问题。为此,高校图书馆在原有管理制度的基础上也在积极探索和尝试,一方面通过丰富馆藏资源和合理空间布局,致力于为学生提供充足的学习资源和舒适的阅读空间,为教师提供最新最全的专业文献查询服务,满足信息时代下师生线上线下的多样化需求,不断提高师生读者的满意度;另一方面不断探索服务方式和管理举措的优化,致力于打造面向用户需求的图书馆体系化建设,将图书馆建设与学校的教学需要、科研方向和专业建设等紧密衔接,打造专业型、知识型、创新型的图书馆新形态。

1 高校图书馆目前的管理与服务现状

1.1 图书馆管理方法相对滞后

随着科技的发展,人们的思维方式和行为习惯发生改变,用户对纸质资源的利用量减少,更多地习惯于利用电子资源,从原有的检索、閱读需要拓展到研讨交流、个性化服务等需要。随着数字化技术的深入发展,原有的机构设置给读者服务带来诸多不便,不能满足读者对电子资源的多元化需求。组织架构的调整要依托图书馆的文化理念,虽然时代在发展,技术更新、需求迭代,但服务读者的宗旨不变。部分图书馆在实际工作中发现,很多管理问题的根源可追溯到对理念不能很好地践行,更多地停留在口号上,没有很好的管理举措将理念持续落实到工作中。

1.2 馆员队伍服务意识淡薄,能力参差不齐

新时代背景下,高校图书馆的服务内容越来越丰富,服务形式日益多样化。目前,高校图书馆馆员的综合素养参差不齐,部分馆员缺乏主动的服务意识,习惯于等指令、等问询,主动走进学院、走到学生中的意愿较低,无法应对图书馆服务创新带来的挑战。

高校图书馆管理与服务工作的专业性较强,这也要求馆员队伍的综合能力要不断提升。然而,由于早期图书馆选拔人才的准入条件相对较低,选拔标准按照当时的工作要求拟定,入职后对馆员也缺少系统化的专业培训,导致馆员队伍的综合素质参差不齐,整体工作效率较低。近年来,虽然高校图书馆对新进馆员的学历等标准有所提高,但依然缺乏系统性的人才胜任能力标准和系统化的专业培训,不足以匹配新的管理和服务需要。

1.3 图书馆内部治理体系不完善

信息时代,随着大数据技术的广泛应用,传统的图书馆管理与服务模式已经不能很好地适应新形势的发展要求,主要表现在两个核心问题:①信息交互弱。图书馆的服务对象是读者,但部分图书馆并没有搭建与读者有效沟通的信息通道,一方面馆员难以将信息资源有效传递至读者端;另一方面图书馆未能定期对借阅数据进行统计分析,师生难以反馈动态化需求,图书馆也就无法提供以读者需求为导向的服务。②管理体制缺乏科学性。人力资源是一切组织最核心的资源,而部分图书馆并未建立一套选任、激励和考核的管理体系,岗位任职标准和工作说明不够明晰,工作人员缺乏目标指引;长期工作中缺乏有效激励,馆员工作动力不足。没有考核和相应的绩效沟通,馆员也就很容易进入懈怠状态,很难持续成长。

2 高校图书馆体系化建设的思考框架

世界华人管理大师、“杨三角理论”原创者杨国安教授认为:一个组织的成功,只有好的方向是远远不够的,还需要强大的组织能力作支撑。打造组织能力需要三根支柱的支撑:员工能力、员工思维模式和员工管理方式,这三根支柱缺一不可。第一根是员工能力,即员工必须具备的知识、技能和素质;第二根支柱是员工意愿,员工虽然具备组织需要的能力,但会做不等于愿意做,因此需要打造员工思维模式,通过引导、激励让员工所关心、重视的事情与组织所需的能力相匹配;第三根支柱是员工管理,员工具备了能力和意愿后,组织还需要提供有效的管理支持才能容许人才施展才能,在这个环节,组织必须考虑如何授权、内部聆听和改善机制、流程及系统等。

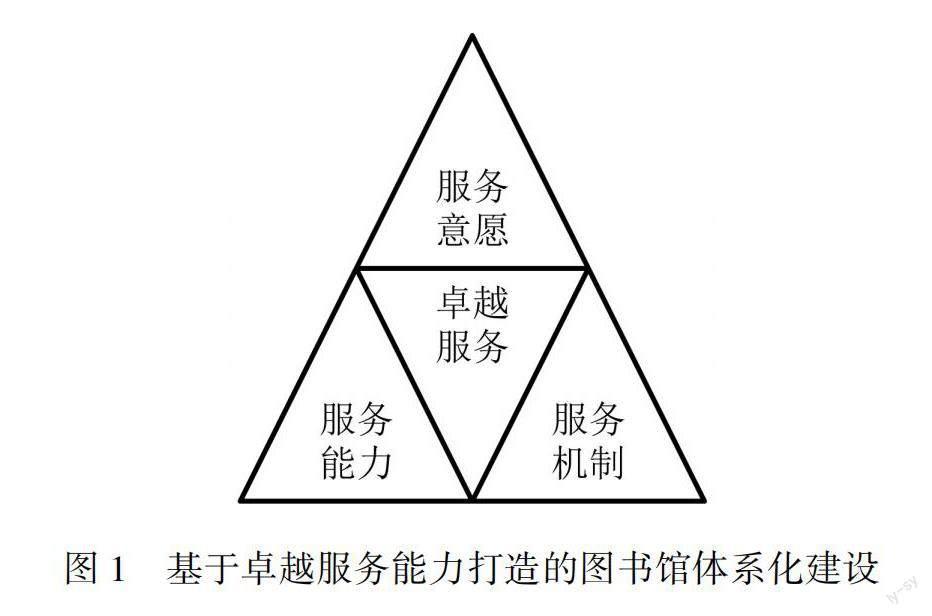

高校图书馆最重要的角色定位是服务者,基于高校图书馆的定位和理念,打造卓越的服务能力便成为图书馆发展的关键。为此,本研究提出基于“卓越服务”能力打造的图书馆管理体系化建设,即面向广大师生提供卓越的服务,实现师生双满意,推动线上+线下的有机结合,不断提升馆员的服务意愿和专业能力,形成自下而上的反馈机制和自上而下的驱动机制,使馆员队伍“想”到一起、“长”到一起、“干”到一起,全面、持续解决图书馆发展问题,提高师生满意度。见图1。

3 高校图书馆体系化建设的路径分析

3.1 提升整体服务能力

高校是知识人才密集地,馆员的综合能力是图书馆服务创新的源泉,图书馆的馆员队伍建设需要不断提高馆员的专业服务能力,能力提升包括以下三个方面。

3.1.1 全员参与,推进馆员继续教育培训。图书馆要在工作中强化馆员的终身学习意识,选定年度继续教育培训内容,配套相应的管理制度,融入馆员日常学习,使学习形式多样化:开设馆员论坛,开展图书馆资源分类主题培训、主题研讨头脑风暴等;培训之后还需要设置知识技能考核环节,合格后才能胜任岗位工作,同时对不合格馆员开展继续培训。

3.1.2 搭建学科馆员培养体系,提升馆员学科服务能力。一流高校图书馆高度重视学科馆员制度的建设及馆员培养,制度建设涉及整个服务工作的方方面面。在学科划分日趋精细的背景下,图书馆需要建立一个从选拔到培养配套激励考核的馆员培养体系,并制定学科馆员服务制度,定期了解需求,不定期宣传图书馆对应服务资源,确保服务举措有效落地。

3.1.3 善用新媒体工具,线上线下交互,人人争当信息宣传员。图书馆馆藏资源丰富,却依然存在师生困于没有资源或外求资源等现象,究其原因是信息不对称。因此,馆员队伍要充分学习了解图书馆资源分布及获取途径,人人争当信息宣传员。

3.2 增强馆员服务意愿

卓越服务能力提高的关键是师生用户对图书馆满意度的提升,用户需求在变,馆员的角色也应相应转换,这就要求馆员从资源搬运工向信息导航员转变,为读者、科研工作者提供高效完善的服务。

3.2.1 了解馆员需求,激发馆员意愿。一方面,图书馆可以组织年度员工满意度调研,了解馆员对现状的满意度,倾听馆员的困难、问题和对图书馆发展的建议和意见;另一方面,图书馆可以参考北京大学图书馆“馆员探馆”活动经验,探索以馆员为体验主体的用户体验研究新模式。与其他实践活动相比,这一模式不仅能以用户为中心,深度理解用户体验,助力图书馆制定切实有效的服务管理策略,还能激发馆员换位思考的意识和服务的主动性与积极性,营造全体馆员重视用户体验、齐心协力提升用户满意度的良好氛围。

3.2.2 鼓励创新,不断激励馆员增强服务意愿。馆员要有良好的服务意识,不断创新工作方式方法,为读者提供一个宽松、舒适的阅读环境,如:为读者制定一系列激励机制,通过场景化应用加入小游戏、文艺互动、阅读打卡等模块向积极参与者赠送小礼品,提升读者的参与度;疫情期间,为减少学生心理困扰,馆员主动帮助学生积极面对疫情带来的不利影响。这些有效的创新举措要求图书馆管理者懂激励、善激励,对馆员新的工作方式及时给予鼓励和认可,甚至融入考核评价机制,使馆员不断增强服务意愿。

3.3 完善内部治理体系建设

3.3.1 建立用户反馈机制,完善用户体验。用户体验反映服务质量,是打造图书馆卓越服务能力的检验标准。为不断提升服务能力,高校图书馆聚焦“用户体验”纷纷开展研讨和实践。高校图书馆用户体验产生于用户与图书馆环境、资源、服务等各因素的交互中,是用户利用图书馆的需求满足和评价感受。图书馆只有聆听读者声音、了解诉求,才能更有针对性地制定发展举措,因此,图书馆可以在线下组织读者交流会,在线上开展读者满意度调研、设立读者信箱,及时全面地获取用户信息反馈,助力管理者有效决策。

3.3.2 推动服务创新,持续管理优化。《图书馆人力资源管理》一书总结了“双一流”高校图书馆人力资源管理创新理论基础,人力资源管理创新研究还需要根据一定的数据分析为理论的实施提供可行性标准。本研究对图书馆人力资源管理理论提出了五个假设:制度文化显著正向影响团队创造力,制度文化显著正向影响组织动态能力,组织动态能力显著正向影响团队创造力,组织动态能力在制度文化和团队创造力之间起中介作用,环境不确定性在制度文化和组织动态能力之间起调节作用。最后一个假设就是当环境不确定性水平较高时,制度文化和组织动态能力的正向关系变强;当环境不确定性水平较低时,制度文化和组织动态能力的正向关系变弱。通过以上分析可知,直接效应对图书馆人力资源管理的影响包括组织动态能力和团队创造能力。此外,该书指出图书馆作为“双一流”高校学生汲取知识的窗口,拥有三大资源,即为学生服务的图书馆员、图书馆的图书及资源、一套用于检索书目的图书管理系统,这对高校图书馆人力资源管理创新有一定的启发意义。

3.3.3 完善激励机制,强化“读者服务满意”导向。目标的持续实现需要完善的激励考核机制相配套。基于“服务能力”打造的图书馆管理体系化建设并非一蹴而就,需要坚定目标,不断提升队伍能力,完善落实激励考核机制。图书馆完善工作激励机制要结合马斯洛需求层次理论,以提升服务能力、提高读者满意度为目标,积极挖掘馆员潜能,实现整体任务目标的精细化划分,制定关键绩效指标(KPI)。

4 结语

图书馆是高校教学、科研的有力支撑,是学生获取信息资源、学习知识的窗口,“读者第一,服务至上”是图书馆坚守的初心和秉承的理念,通过提升服务能力、增强服务意愿、完善服务机制,可以使图书馆的服务更有深度,更有广度,更有温度。只有不断创新、与时俱进,以用户需求为导向,不断提升服务能力,高校图书馆事业才能更快速、更持续地发展。

参考文献:

[1] 刘冬云.新形势下高校图书馆的服务创新研究[J].文化产业,2023(5):94-96.

[2] 赵延昇,徐境.人力资源管理视角下高校图书馆学科馆员的专业化发展:以北京大学图书馆为例[J].大学图书馆学报,2016(3):96-100.

[3] 杨桂莲.基于人本思想的高校图书馆管理创新策略研究[J].西北成人教育学院学报,2022(6):83-88.

[4] 及桐,赵飞,周春霞.基于馆员换位体验的高校图书馆服务优化创新实践:以北京大学图书馆“馆员探索”活动为例[J].大学图书馆学报,2022(6):50-54.

[5] 杨国安.组织能力的杨三角:企业持续成功的秘訣(第二版)[M].北京:机械工业出版社,2021:18-24.

(编校:崔萌)