“华夷一体”:清中叶桂林士子蒋启奂的理瑶主张探析

胡小安,付佳佳

(广西民族大学民族学与社会学学院,广西 南宁 530006)

学界一贯重视清代民族关系和边疆治理的研究,对全国性和区域性的研究已经有相当多的成果,反映在各类中国民族史、民族理论政策发展史、中国边疆经略史以及地方史等论著之中,在此不一一加以梳理。仅就桂林而言,研究明清时期该区域民族关系和区域开发也有不少成果,但是研究某一人物的民族思想及其渊源还比较少见。本文以嘉道时期的桂林士子蒋启奂为例,探究其民族思想的内涵和形成原因,放在具体的历史时空之中理解当时边疆治理观念的发展。

一、蒋启奂生平和理瑶主张之内涵

蒋氏作为桂林全州大姓,在明清时期人才辈出,也多官宦世家,在当地很有影响。清嘉道时期的湘西南和桂东北一带山区开发加速,资源争夺和“瑶变”也时有发生。在经世致用思潮的影响下,很多桂林士子多关注社会现实以求解决日益尖锐的社会矛盾,提出了一些针对性的主张,其中蒋启奂是典型之一。

(一)蒋启奂生平

蒋启奂(1798—1839),字睿季,号少麓,广西全州官宦世家子弟,主要生活在嘉庆、道光时期。其曾祖晓泉公讳颋秀,雍正壬子举人,曾任河南泌阳县知县;祖镔崖公讳振阊,乾隆王申举人,曾任四川平武县知县,因军功即升知州;父岳麓公名励常,乾隆丙午举人,西隆州训导,截取知县。长兄启征,嘉庆戊寅恩科举人,仲兄启敭嘉庆丙子科举人,曾任江西南昌知县。他自己一生淡泊名利,中道光二年(1822)壬午科乡试,后赴京会试,由于患病弃考,即不再热心科举,而专心于任教和讲学。为人宽厚仁爱,尤擅论兵。《全州历史文化丛书六人集》记载:“先是吾父随侍先大父宦西蜀时,方用兵于大小金川,奉檄办台站,亲军事数年,尝批注《武经》,又辑《古名将略》。弟自幼好其书,及长益善谈兵”[1]P35。他热心地方事务,力排百姓苦难,著书数万言,有《少麓遗稿》存世,其中《理瑶书答仲兄玉峰》和《防瑶八则上全州李剌史墉》两篇,是我们研究嘉道年间桂北地区民族关系和蒋启奂理瑶主张的重要史料。

(二)理瑶主张

中国古代的夷夏观深刻影响了历代中原王朝的民族政策,典型特征是以中原王朝为核心的华夏中心观,形成了以“守中治边”为基本原则、强调华夷之别以及重视对少数民族恩威兼施的治边思想。这一思想是历代王朝治边的行动准则,影响着地方官府的行动,也是很多士子思考边疆民族问题的前提。不过,即便如此,还是有人在坚持的同时试图发展这一准则,使之更具现实性和时代性,蒋启奂就是这样一个例子。

首先要指出,在嘉道年间,湘桂粤各地少数民族起事接连不断,蒋启奂面对现实,也主张对各地“瑶变”要采取积极的防御措施,但是并不赞同动辄使用武力镇压,以免造成惨重后果。比如他在《防瑶八则上全州李刺史墉》一文中提出了“守要害以挫寇锋、练乡勇以固民心、筹兵费以资战守、备器械以助兵威、慎间谍以得贼情、绝勾引以防内变、严赏罚以明惩劝、重责成以杜推诿”等八条措施,并在最后说:“仅就团练乡勇为一时堵御之计而言,至征剿大计,则非管见所敢妄拟也”。[1]P45-47其策略确实是以防为主,并不赞同征剿。他的这种重防不重剿的看法也体现在他的实际行动当中。其兄蒋启敭和同时代的桂林名士、翰林院学士龙启瑞在给蒋启奂写的《行状》中都提到这么一件事,明显体现这一主张:“乡人伐木于仙源山,山童土敝,沙石尽颓,下断罗水源,病民田数十万顷。官民以瑶众,惮不敢禁。君曰:‘此奸商惑群瑶为之,得官兵役助势,随我以往,一商逃即群瑶散矣’。”[1]P32再如,在道光十六年(1836)湖南武冈瑶人蓝沅旷(正樽)率众起事,桂林全州震动,蒋启奂在父亲的指导下,“讲求团练守御之法,地方藉以静镇”,[2]P14也是以防御为主。

蒋启奂比同时代多数人先进、也最值得我们敬佩的是,他认为对瑶人仅以传统抚驭弹压之法难以解决现存的问题,必须另有根本办法,即龙启瑞所记述的“令华瑶不生分异,可保无事”:

君叹曰:“是非长策也,使瑶民居处饮食如曩时,绝不与华民同,别以瑶可也。今为华民所开诱,嗜欲与我同而族类与我异,禁其所甚好之利,而与以所甚耻之名,积愧生忿为日久矣,渫恶民扇之,能无变乎?”乃作理瑶书,以为当改土归流,令华瑶不生分异,可保无事。[1]P32

他的理瑶主张,集中反映在其所著《理瑶书答仲兄玉峰》一文,兹抄录主要部分如下:

考自来瑶苗滋事,湖南为甚,云贵川广次之。固由野性难驯,亦缘抚御失宜。抚驭之法,督迫之固非,羁縻之亦非。盖瑶苗与外夷异,长处内地,与汉民接壤而居,甚或瑶地有民,民地亦有瑶,无大漠穷荒之隔,其里居同,其饮食嗜欲大略亦同。而朝廷必岐而二之,别之为瑶为苗,鄙之为瑶为苗,此衅之所由起也。夫既别之为苗为瑶矣,官府遂贱之憎之,吏民遂益鱼肉之。屈抑既久积愤生变,此其一也。

且既鄙之为苗为瑶矣,则彼亦獉狉自安,衣冠礼教若罔闻知,而亦不必闻知。纵或设有瑶学,而学而瑶也,贵之适以贱之,既阻其振兴之路,遂益长其彪悍之习。有故则嚇聚,无事则兽散。后服先乱,最易为变,此又其一也。

长民者曾亦思瑶、民之杂处,非若回疆海寇可以遏绝之也,非若前期边防倭防两泛,可以豫筹之也。苟其为变,则日夜伺我,无时不可劫掠,无地不可蹂躏。比我集师欲尽杀乃止,势有不能;欲清野守隘,苦无己时。益既混而一之,而又歧而二之,是讹祸也。

为今之计,莫若大一统之规,广格被之德,悉除其苗与瑶之名,俾与内地人民一体同视。夫人心一也,詈之则怒,誉之则喜。今有人或署之曰:“尔为苗,尔为瑶”,则必怫然怒矣。苗瑶亦有知识,岂其乐居是名也!第以格于士章,振拔无自。诚不弃其固陋,俾之衣冠礼教,与汉民伍,诱掖奖进,恺切化导,将见变獉狉而就光明,由是处则为秀良,达则为仕宝。彼瑶也苗也,犹必坚守其苗瑶之名,自外生成,有是理乎?即有一二犷悍梗顽者甘于自弃,而目击其同类或身列衣冠,或高谈诗礼,渐沐宠荣,则彼亦不觉默化潜移,无俟官府之驱迫矣。

至往时所设土司,久安荣富,一旦失职,或煽众为变。不知既易瑶为民,则众瑶已欢欣鼓舞,咸愿为氓。其土司之现袭其职者,亦不使之遽同齐民。土知县仍予以知县,土知州仍予以知州。此时不妨待之稍优,其人既殁,则停其世袭。十数年之后,已相安于无事,虽土司后嗣复何能为?

或曰:苗瑶相沿已久,其势断难更革。抑知去其恶名,进之秀良,彼固有益无损,胡不我从?且虞有三苗,商有鬼方,易代胡不闻也。周之时,吴越荆楚闽粤皆蛮夷,或文身魋结,其陋已甚,秦汉之后,胡皆蒸蒸丕变。今之吴越,居然人文之薮。蛮夷可改变,岂瑶苗独不可改变耶?[1]P39-40

从蒋启奂的言论中可以看出其“华夷一体”的中心观点,是主张清王朝应以大一统为核心思想,推行“一体同视、不分畛域”的民族政策。对上引史料仔细分析,可以初步梳理出蒋启奂理瑶主张的内涵。

其一,他认为,由于民、瑶长期生活在一起,实际上已经共享各种资源和习俗,不可能完全把瑶人摒弃在国家体系之外,即上文所说“盖瑶苗与外夷异,长处内地,与汉民接壤而居,甚或瑶地有民,民地亦有瑶,无大漠穷荒之隔,其里居同,其饮食嗜欲大略亦同”。所以真正彻底能够解决“瑶变”等问题,必须以“华夷一体”的民族观来指导政府在瑶区的治理政策。

中原王朝的华夷观念强调“华夷”之分,华夏族和“夷狄”被严格区分。与中原王朝自然环境差异大的地区相比,湘桂边界各民族所处自然环境相同且并无截然阻隔的高山大川。在长期的交流、交往和交融中,汉民和瑶民已经互相离不开,并且共享诸多资源。比如广西龙胜地区在乾隆年间以后移入大量楚南棚民,已经在租种当地僮民瑶民的山林土地。[3]其实这种情况在宋代就已经出现,如南宋乾道十年(1174),全州地方官奏称:

本州密迩溪峒,边民本非奸恶。其始,朝廷禁法非不严密,监司、州郡非不奉行,特以平居失于防闲,故驯至其乱。又兼溪谷山径非止一途,如静江兴安之大通虚,武冈军之新宁盆溪及八十里山,永州之东安,皆可以径达溪峒。其地绵亘郡邑,非一州得专约束,故游民恶少之弃本者,商旅之避征税者,盗贼之亡命者,往往由之以入,萃为渊薮,交相股扇,深为边患。[4]P14193-14194

蒋启奂认为,桂林瑶汉长期以来处于大杂居小聚居局面,无法像明清以来的西域边防和沿海海防那样可以阻绝和预防,“非若回疆海寇可以遏绝之也,非若前期边防倭防两泛,可以豫筹之也”。[1]P39“瑶变”可以多地爆发而且四处蔓延,官府军力有限,难以将其彻底镇压,因此“清野守隘,苦无己时,益既混而一之,而又歧而二之,是讹祸也”[1]P40。在“华夷之辨”民族观指导下所推行的民族政策逐渐与晚清瑶区的实际情况不相适应,既阻碍瑶区的发展,又延续了外界对瑶人的歧视,增加了不平等的民族观念所带来的隐患,因此他主张用“华夷一体”的观念和相应策略来治理瑶民。

其二,蒋启奂认为朝廷和民间刻意区分“民”“瑶”的现状,是引起“瑶变”的主要原因,因此要从根本上和睦相处,则应当去除带有歧视性的“苗”“瑶”之名。蒋启奂解释说,“今有人或署之曰:‘尔为苗,尔为瑶’,则必怫然怒矣。苗瑶亦有知识,岂其乐居是名也!第以格于士章,振拔无自”,[1]P40由于一些制度性、社会性的歧视,让“苗瑶”人民承受很多不公平,处于弱势地位,失去很多发展的机会。尽管官府允许部分瑶民入学,甚至设置瑶民学校,但是在教育中依然区分汉瑶学生,即“而学而瑶也”,这样则“贵之适以贱之,既阻其振兴之路,遂益长其彪悍之习”,[1]P39意思是说,允许瑶民入学看起来是在提高瑶民的文化水平,但假如不废除歧视性政策,实际上会阻碍苗瑶生的发展之路,从而引起更大的反弹。因为我们知道,读书需要花费相当大的成本,读过书的人对歧视一般也会有更大的敏感性。他的这一分析相当深刻,已经看到了制度性系统性歧视的危害。不过他不明白,这种状况说到底是由于长期封建专制统治造成的。

其三,蒋启奂认为土司不应该再世袭,应该因势利导实施“改土归流”。蒋启奂认为,“至往时所设土司,久安荣富,一旦失职,或煽众为变,不知既易瑶为民,则众瑶已欢欣鼓舞,咸愿为氓。其土司之现袭其职者,亦不使之遽同齐民。土知县仍予以知县,土知州仍予以知州。此时不妨待之稍优,其人既殁,则停其世袭。十数年之后,已相安于无事,虽土司后嗣复何能为?”[1]P40。可见,蒋启奂对土司世袭制持否定态度,同时主张用比较稳妥的手段进行改土归流。他反驳了有人担心土司一旦失去官职和权力,会“煽众为变”的忧虑,他的理由是“既易瑶为民,则众瑶已欢欣鼓舞,咸愿为氓”,土司的统治基础已经变化,加上温和改土归流,所以不会出现严重后果。再申而论之,蒋启奂在文中做此说,其内心可能会认为历史上一些“苗变”“瑶变”其实有土司(或头人)煽动的因素。其实明清历史上西南西北一些土司“叛乱”是存在这种因素的,至少当时的统治者认为是这样的,熟读史书的蒋启奂有这种看法也很正常。在蒋启奂看来,一旦实现苗瑶都被“一视同仁”而融入国家体系,那么“改土归流”就是水到渠成之事,而“改土归流”也是真正实现混同“华”“夷”必不可少的环节。

其四,蒋启奂坚信苗瑶人民可以逐渐变化。他说,假如官府“诚不弃其固陋,俾之衣冠礼教,与汉民伍,诱掖奖进,恺切化导,将见变獉狉而就光明,由是处则为秀良,达则为仕宝。彼瑶也苗也,犹必坚守其苗瑶之名,自外生成,有是理乎?即有一二犷悍梗顽者甘于自弃,而目击其同类或身列衣冠,或高谈诗礼,渐沐宠荣,则彼亦不觉默化潜移,无俟官府之驱迫矣”。[1]P40蒋启奂还以中国历史上很多例子如曾经是“东夷百越”之地的吴越地区,早已成为经济繁荣文化先进之地,来论证“苗瑶”走向进步的可能性。他说:“虞有三苗,商有鬼方,易代胡不闻也。周之时,吴越荆楚闽粤皆蛮夷,或文身魋结,其陋已甚。秦汉之后,胡皆蒸蒸丕变,今之吴越,居然人文之薮。蛮夷可改变,岂瑶苗独不可改变耶?”[1]P40。他还说,“今圣治昌明,声教四讫,直省内地,犹有是獉獉狉狉者杂处其间,毋亦文治之未治,实为盛朝之陋也。苟道一视同仁,共登上理,又何至三数年间屡闻瑶变。”[1]P40可见,蒋启奂最终还是回到消弭“瑶变”的主题,认为在国家“大一统”情况下,假如真正做到瑶汉一体同视、共同发展,“瑶变”就很难发生。

当然,蒋启奂并未完全考虑到瑶汉发展程度有差别,甚至瑶民不同支系之间也有发展的差异,去除“苗”“瑶”等歧视性名号之后,在“一体混同”过程中如何保证相对弱势一方的“苗”“瑶”人民权利,还缺乏具体措施。

蒋启奂的主张得到了一定程度的实践。蒋氏家族在广西全州的声望大,蒋启奂之祖、父、兄与自己都在地方上有相当大的影响力,也经常与地方官交往,可以将自己的理瑶主张传达给地方官。当时波及湘粤桂、历时两载的赵金泷起事已经被镇压,蓝沅旷又起于武冈,而广西全州与其接近,民皆恐惧。蒋启奂“请于州牧,以身任搏乡卒,庀兵械,据要害地以待。贼惮不来,乡人皆德之,始奇其为人”[1]P34。正是这一背景,蒋启奂依靠蒋氏家族在地方上的声望与自身人格魅力,作《防瑶八则上全州李刺史墉》“呈州牧李小筠”[1]P39,从而能够在一定程度上实践自己的主张。虽然无从得知李小筠刺史在全州任职时,对瑶族人民的管理是否完全遵从了蒋启奂“华夷一体”的理瑶主张,但从蒋启奂所说“《防瑶八则上全州李剌史墉》呈州牧李小筠,或先事预防,或临机应变,昨已照法试办”[1]P39,“楚瑶不靖,先生防御,贼惮不来”[5]P243,此后相当长的时间内全州一带没有发生大的“民变”“瑶变”,受到外界变乱的冲击也比较小,可以看出当时官府防瑶方略或多或少受到了蒋启奂理瑶主张的影响。

蒋启奂原想是让二兄玉峰帮他将理瑶主张转给朝廷以求影响全局,但是估计没有实现。他的这一主张得到不少当时人和后来人的赞赏。在他去世后不久,同时代的著名文学家梅曾亮和翰林院学士桂林人龙启瑞受托为他写传,其中特别赞赏防瑶策和理瑶书。[1]P32十余年后龙启瑞在桂林办团练,多次强调团练的防训章程,有蒋启奂《防瑶八则》的影子[6]P196;他抨击当局不尽早消灭隐患于未萌之际,导致太平军起事,可能也受到理瑶书的影响。[6]P152同治年间他的侄子蒋琦龄重新编辑他的文稿,一样感慨其叔的先见之明,还说到读过他文集的人都有同感。民国年间读到他文集的蒙藏委员会委员长马福祥,仍然非常赞赏他的理瑶防瑶两文。[1]P31-33这都是蒋启奂思想的身后影响。

总之,蒋启奂认识到“华夷之辨”是“瑶变”发生的深层次原因,结合时代背景,积极从新的角度思考瑶汉民族关系,试图更现实地解释“华夷一体”的正确性,力主“一体同视”“不分畛域”,这些主张有利于边疆民族地区长治久安,具有超越时代的意义。

二、蒋启奂理瑶主张的来源

从上可以看出,蒋启奂从历史和现实出发,对“瑶变”形成的原因、防御和治理的办法和理由都做了阐述,其根本内容是想永久消除“瑶变”,形成了一个比较完整的自圆其说的综合主张。这一思想的来源是多方面的,以下试加分析。

(一)历史传统:“华夷一体”的思想资源

在中国历史上,“华夷有别”逐渐发展成为一种带有歧视性的“华夷之辨”,在宋朝发展到一个高峰。在“华夷之辨”流行的同时,“华夷一体”观念也一直存在和发展,即使在强调“华夷之辨”的宋代也同样如此。明代丘濬《大学衍义补》的说法最典型:“凡天地所覆载、具形体有知识者皆吾赤子也。圣人一视以同仁,兼爱夫内外远近之民,惟恐一人之或失其所。”[7]体现了“华夷一体”“一视同仁”的思想,即应当在王朝国家(帝王)为中心之下和平共处。

总的来说,“华夷一体”观念既是儒家的传统,又随着时代而有发展。作为熟读儒家经典、深受儒家影响,“慷慨、有大略、喜任事”[1]P32的士子蒋启奂,接受这一点是很容易的。不过,传统的“华夷一体”是不平等的“一体”,是“天子守在四夷”,讲求“华夷有别”的一体。而蒋启奂的“华夷一体”是不带有歧视色彩的“一体”,是可以真正生活在一起的“一体”。

(二)现实政治:清朝“一视同仁”政策

清乾隆帝反复说:“夫人主君临天下,普天率土,均属一体。无论满洲汉人,未尝分别,即远而蒙古、蕃、夷,亦并无歧视。”[7]P303在他下诏赦免贵州生苗时,指出“务使边宇安宁,百姓乐业,以副朕乂安海内,一视同仁之至意。”[8]P278马亚辉、滕兰花已经对乾隆朝的西南边疆“一视同仁”政策进行过探讨,认为该政策渗透到边疆治理的方方面面,包括政治威信、军事控制、治安管理、发展经济、赈恤灾民、尊重民俗、宣扬文教等,为西南边疆封建盛世的形成奠定了政策基础。[9]“一视同仁”政策是当时清朝官方宣传的主流话语,很多上谕都以各种形式在州县学和书院中公布,作为曾经的生员和书院讲席,蒋启奂应该非常熟知这些国策,也很明显被蒋启奂所接受,他在两篇文献中反复提到“一体同视”。

(三)学以致用:对湘桂边界“瑶变”的观察

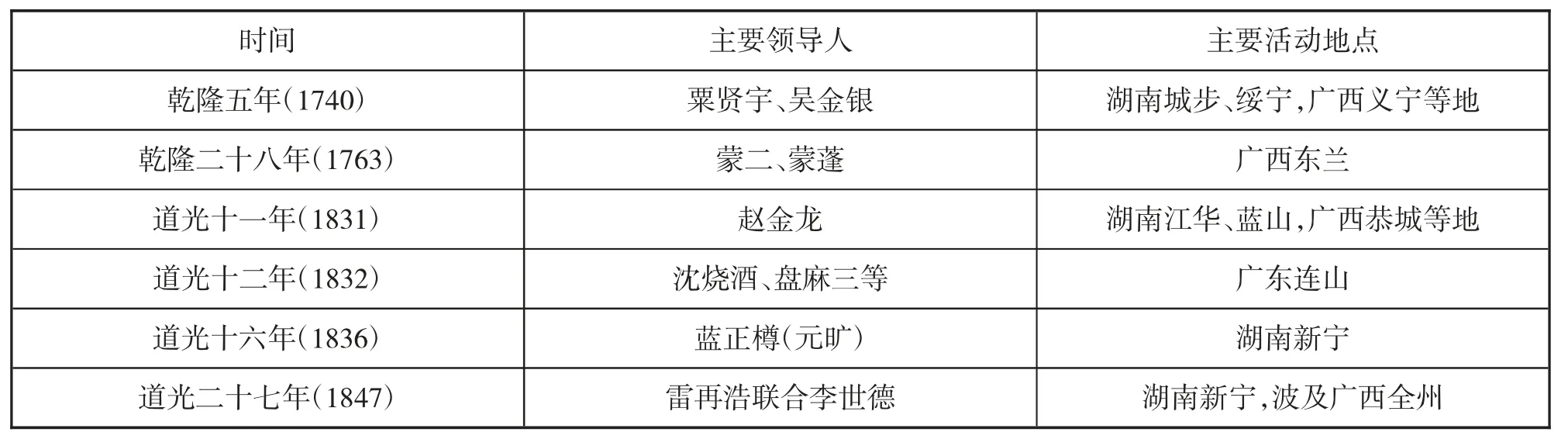

乾嘉以来,清朝吏治日益败坏,官府对少数民族的剥削也不断加重。瑶民生活的湘桂边界“山多田少”[10]P50,经济比较落后,处于底层的广大瑶民生活艰辛,具有反抗精神。加之地连两省,山深路崎,为清朝统治薄弱的区域。瑶民利用这一自然和人文特性,行走于两省之间,具有反抗色彩的“瑶变”较多。自乾隆到道光时期,湘桂粤包括湘桂边界等地“瑶变”不断,严重打击了清朝的统治。仅举若干影响较大者如表1。

表1 清乾隆至道光年间湘桂粤等地 “瑶变” 表

其中影响最大的是赵金龙领导的瑶民起事,原因据说是“时楚、粤奸民结天地会,屡抢劫瑶寨牛谷,党联官役,瑶无所诉”[11]P325。其声势蔓延三省,包括湖南的蓝山、新田、常宁、桂阳、江华、武冈,广东的乳源、连南、兴宁,广西的富川、贺县等。该事件影响到了蒋启奂生活的广西全州。史载:“全州与楚地犬牙交错,自赵金龙之变,诸峒瑶皆怀反侧”[1]P35。蒋启奂在赵金龙起事平息后断言,“瑶变”尚未完全断绝。果然,1847年湘桂边界黄坡峒瑶人雷再浩联合李世德起事,“粤兵遇之辄披靡……无敢御者”[12]P787。1849年雷再浩余部李源发再次起事,攻占新宁县城,还与会党联合,“戕官踞城,窜扰三省,蔓延愈甚”[13]P91。此次瑶民起义波及了广西全州,给当地造成震动。

除了这些“瑶变”给蒋启奂等人带来深刻冲击之外,各族之间的一些日常交往和纠纷,也给他带来思考。前文已经说过,自乾隆年间以来,大量外来人口进入到桂林山区,与瑶人有了更加密切的交往,也会产生一定的矛盾;而随着山区的开发,山区开矿、烧炭、种经济作物,也会影响平地的粮食种植,因此争夺水源、山林等事情也会增多。本文第一部分所述有商人雇佣瑶人大量伐木而引起“民人”稻田水源枯竭,从而发生纠纷,就是典型事例。从明朝中叶至清代中后期,这类事情屡见不鲜,比如明代嘉万年间陈邦傅等人在论及全州水利时说:“近年万、升乡民规利目前,鬻商贩置炭窑,伐木无时,林疏而山就童,窑密而土益燥,经旬不雨,流脉微细,田畴失溉。”[14]清代全州人蒋琦龄在《粤西风土议》中也说:“奸人窥其利,结党入山,伐薪为发,山以童赭。每大雨,四山之水不能流,挟泥沙齐下,溢于两岸,坏田庐。浃自不雨,则源枯而流竭,农民病之、驱之。”[15]P72

在这些背景下,蒋启奂认真观察思考,对各种纠纷和“瑶变”有自己的看法,就是前面已经提及的,他没有把责任都推给瑶人,而是认为在大家共享资源和朝廷“一视同仁”政策时,应该实事求是分析原因,寻找彻底解决问题的办法。

他的这种态度,是儒家经世致用传统带给他的养分。其父蒋励常坚持朱子“格物致知”教训,“以德为先,学以致用”的理念教育诸子,指出“学者读书取功名,非图温饱,为朝廷添一好官,为地方行无数好事”[16]P236“读书非为科第”[2]P200。蒋励常《岳麓文集》专门设有“经世”“砥行”“谈兵”等篇目,就是其讲求经世致用的明证,并以此来教育子弟。除了来自父亲的谆谆教导,蒋启奂还潜心钻研,能很好地学以致用,其兄蒋启敭说:“吾父曾摘春秋内外传数十百条授读,弟独越夕成诵,一字不遗,每讲论趣,能喻意旨,有疑必问,问必穷悉”[1]P34。在经世致用思想指导下积极参与地方治理,除了前引处理乡里瑶人伐木事件外,他还教书课徒、救济灾荒、劝捐或捐款修建桥梁道路,还曾协助其兄蒋启敭处理知江西赣县任上的政务,[1]P32,62锻炼了他的实践能力。广西全州蒋氏在地方上具有较大影响力,也是蒋启奂理瑶主张能够部分实现的条件之一。

(四)家风渊源:平等待人、以和为贵

从目前的记载来看,至少从蒋启奂的明末先祖维新公开始,在地方上就经常行善事,和气待人,形成了良好的家风。其父蒋励常《岳麓文集》中有记载:“先太高祖维新府君,明崇祯壬午举于乡,间一岁而鼎革,遂不复仕,教授乡里以终。今“积厚草堂”,公旧宅也。家居俭甚,常蔬食,缚絮于箸,蘸油画釜底作一圈,客至复纵横圈,内作十字而已。束修所入,辄以周里党。”还记载其太高祖含章公曾经善待过一位卖油郎而得到回报。[2]P189

从现有资料来看,其父蒋励常对他的影响最大。其父遗言是“做好人、行好事、说好话”,[2]P14其父《岳麓文集》中还专门设有“孝亲、弟道、谨行、信言、泛爱、亲仁”等条目。他父亲对此基本做到了知行合一,他的文集里有不少是为地方写各种修桥修路修学校修寺庙、求雨捕蝗施药方的内容,这是真正行善事,因而在乡里很有威望,以至于村里一些人有赌博行为都要避开他。蒋励常平居家乡,对一些“民变”都是持和平招抚解决的主张,如《清史列传》记载道:“时州大旱,贷钱居麦,施麦种于人。明年又饥民剽掠为变,见知州曰:‘请无用兵,而先发粟以赈,某往,众可立散。’”[17]这些都直接影响到蒋启奂的平和平等、砥砺德行的性格。有记载,道光甲午(1834)冬季之时,蒋启奂挈侄子蒋奇龄入都参加会试,“距都仅十站,奇龄道病不能进,弟即返轸携奇龄省启敭于章门。启敭曰:弟文学精进,可以命中,又是科值大挑,体貌亦当入选,龄儿虽病,可使独归耳。弟曰:侄病,叔忍令其独返?功名迟速不足介意”。[1]P35这反映了蒋启奂对亲人发自内心的友爱之情。这样的例子很多,不一一列举。

三、理瑶主张对中华民族共同体建设的启示

蒋启奂的理瑶主张客观上有助于国家认同和促进中华民族共同体的发展。其历史启示主要有以下几点。

一是善于调查观察,立足时代,深刻分析民族问题存在的原因。他从历史和现实中去寻找民族矛盾产生的原因,认识到瑶人已经长期与其他民族共同生活,共享资源,本应“一体同视”,但是统治者的实际做法仍强调瑶汉有别,沿用历史上的“瑶蛮”称呼,危害隐患很大,以此实际上分析出仕制度性系统性歧视造成矛盾。我们今天加强中华民族共同体建设,首先必须善于调查,正确分析共同体建设中存在的短板和问题,从而提出对策。

二是善于抓住关键问题和实施途径。他在防瑶策中抓住“防”字诀,主张练好内功,不轻言征剿,不扩大打击面;在理瑶书中抓住“一视同仁、不分畛域”这一关键,主张在不歧视的基础上共处。他善于说理,勇于实践,积极寻求上层支持,希望以顶层设计来推动理瑶政策转变。今天党中央已经为中华民族共同体建设擘画了蓝图,我们应该根据这一蓝图,因地制宜,抓住各地各民族的关键问题,运用最切合实际的途径去推进,把铸牢中华民族共同体意识落到实处。

三是善于利用传统资源,坚定自信。蒋启奂的主张很大程度上是传统“华夷一体”的发展,在理论上容易被大家所接受。他例举历史上少数民族发展变化和进步的事实,坚信少数民族是可以发展变化的,用事实来批驳错误的观点。我们今天也要坚信铸牢中华民族共同体意识是时代潮流、国家民族长治久安之计,坚信铸牢中华民族共同体意识是做得到的。我们也要善于利用中华民族共同的历史文化资源以及各民族自身的历史文化资源,讲好民族团结进步的故事,推进中华民族共同体建设。

蒋启奂主张用“华夷一体”思想来处理瑶汉关系问题,反映了他思想的进步性。他的这种观点是由于多种原因影响形成,其中最重要的是他秉持“经世致用”态度,善于观察和思考现实问题,而且真正从“一视同仁”出发,坚持理性平和的原则去解决问题。这是我们今天铸牢中华民族共同体意识仍然要坚持的。

——太和新农村系列调研