动态分层:体育教学组织形式新探索

殷从建 姜玉华 陆生宁

摘要:动态分层,即根据体育教学的特性,依据不同学生基础身体状况测评进行预先定组,制定不同的教学目标,安排不同的教学内容,同时在学练过程中,引入个体与群体的竞争机制,根据学生的表现进行流动的教学组织形式。它分为课前定组和课中流动两个环节,具有强化激励、关注个性的价值。

关键词:体育教学;动态分层;课前定组;课中流动

《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在教学建议中提出“科学设置运动负荷”,明确要求“每节课群体运动密度应不低于75%,个体运动密度应不低于50%;每节课应达到中高运动强度,班级所有学生平均心率原则上在140—160次/分”。[1]但在实际教学中,出于安全考虑,受人数、场地、器材等因素的影响,教师往往只能设计统一的教学目标,安排固定的教学内容和方法,难以做到“科学设置运动负荷”。此外,新课标中的运动密度、平均心率是基于学生高投入、高关注的练习状态才能达成的,这对于教师和学生来说,也是一个不小的挑战。我们不得不思考,体育教学如何做到因材施教,让每个学生都能获得高参与、高投入、高关注的深度学练机会,满足学生个性化发展的需求。动态分层是一种可尝试的体育教学组织形式。

一、动态分层的解读

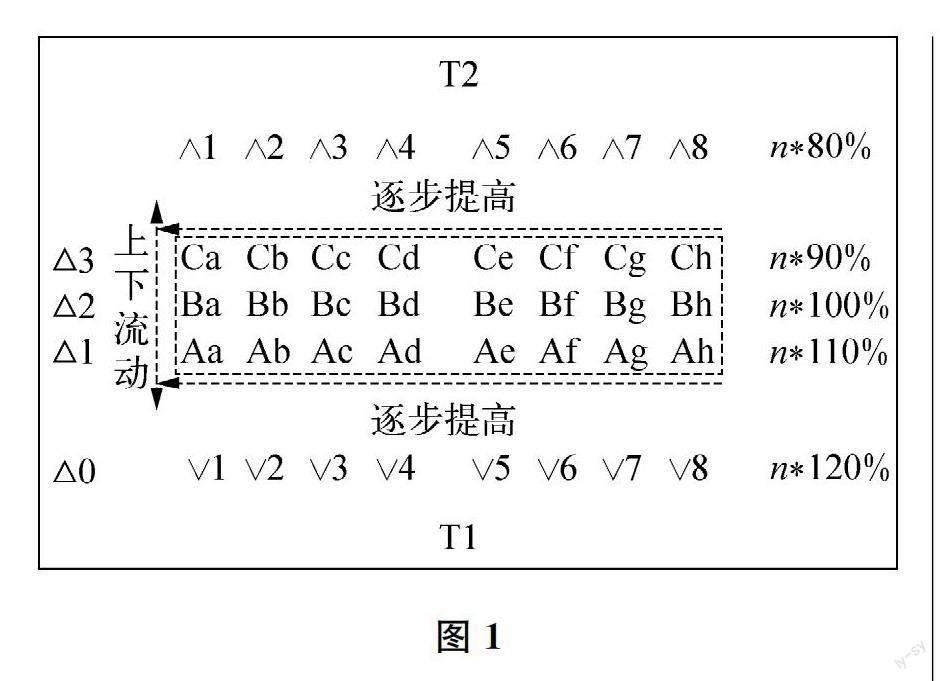

动态分层,即根据体育教学的特性,依据不同学生基础身体状况进行预先定组,制定不同的教学目标,安排不同的教学内容;同时在学练过程中,引入个体与群体的竞争机制,根据学生的表现进行再次流动分层的教学组织形式。[2]其本质是内在动力和外部激励相结合,让学生通过“学”和“练”感知自我,借助“测”和“评”发现优势和问题,利用“比”和“超”激励学练,在良性的流动中实现提升。动态分层的具体模型如下页图1所示。

其中,虚线框内的字母代表预先定组的学生站位,Ca—Ch表示基础体能水平较弱学生的站位;Ba—Bh表示基础体能水平一般学生的站位;Aa—Ah表示基础体能水平较强学生的站位。三组内部,学生的基础体能水平又由右向左不断提高。∧1—∧8表示学练过程中体能保持相对较弱的流动站位;∨1—∨8表示学练过程中体能保持相对较强的流动站位。△0—△3表示各层次技能学练水平相对较高的流动站位。流动分层时,学生先进行同组内部的横向流动,之后才能进行不同层次的纵向流动。n表示学生学练过程中基本的练习量,可以看出,不同水平的学生练习量的系数不同。T1或T2表示教师在教学过程中的站位。

需要注意的是,在开展动态分层教学之前,要让学生了解学习目的并明确练习定位,引导学生意识到,每个人身体素质和心理特点都不同,运动负荷和学练方法必然有所差异。因此,要清楚了解自己的体能基础和学练目的,找到自己的学练位置,积极地面对挑战。同时,要让学生明确,分层不是“区别对待”,只是一种教学策略,其目的是为了实现个人的发展。

二、动态分层的价值

(一)良性竞争,强化激励

动态分层追求定组基础上的流动,从而将学生引入良性竞争的状态,感受到自己与他人的差距,消除自我满足的情绪,使得自身不断发展。先横向再纵向的流动顺序,不仅能发挥学生的学练效能,促使每个学生通过学练向同层高序位置流动,而且能激励学生纵向进入更高层次,从而增强个体的自信、自尊。

(二)内容可选,关注个性

动态分层有利于根据个体状况制定与学生发展相适应的学练目标,进而可以为学生提供适合自身的训练内容。以高、中、低层次的定组为例,高层次学生着重提高,注重知识、技能的拓展,突出技术、战术的应用,强化运动强度;中层次学生着重发展,注重知识、技能的积累,突出技术、战术的掌握,强化运动量;低层次学生则着重基础,注重知识、技能的兴趣,突出技术、战术的了解,强化参与频次。不同难度的训练内容,有效观照了学生的个体体能,促使每个学生都能得到充分发展。

此外,动态分层对每个站位都设置了相应的学练要求和标准,根据学生的发展情况和即时学练表现,采取可观测的一位一评的方式,能够对学生一节课学练的态度、动作质量保持程度、进步速度、努力程度等作出直观、科学的评价。

三、动态分层的实施

动态分层以尊重学生的差异为基本原则,可分为课前定组和课中流动两个环节。

(一)课前定组

课前定组即依据不同学生的体能基礎进行预先定组。体能基础可以依据综合体能指标,也可以是某一项身体素质(如灵敏性、协调性、平衡性等)指标;可以定为高、低组,也可以定为高、中、低组。定组的目的是让每个学生都能获得最优发展,其核心是因材施教,关键是对学生层次的合理定位。从理论上说,定组应当充分尊重学生的意愿,让学生有自主选择的机会。但由于学生易受“从众”和“主观向好”的心理影响,容易作出不符合个人能力和实际学习基础的选择,因此,由教师组织定组,相对客观且容易操作。另外,考虑到有些教学内容的技能特征较强,也可依据学生实际的技能水平进行定组,即针对某一项技能进行课前测,根据学生技能习得质量,结合预设目标,进行定组。

就一节课而言,学生的体能相对稳定,而技能变数较大。因此,侧重体能练习的定组以“保质变量”为原则,侧重技能学习的定组则以“保量变质”为原则。

(二)课中流动

坚持层次间的适当流动,是动态分层的本质所在。它可以让每个学生都能在自己的“最近发展区”,得到最充分的发展。因而,在课中根据学生学习状态进行流动,不但能激励高层次的学生维持现有状态,更能激励低层次学生高投入地学练。课中流动一般采取横向流动和纵向流动等流动方式。

横向流动鼓励同层次学生相互竞争,在竞争中感受到自己与别人的差距,改变学生自我满足的情绪现状,不断完善,为纵向流动储备基础。通过学练表现争取向相邻的高层次进行流动,给学生提供了进阶的机会,能增强其学练的动力。[3]不过,当学生出现体能下降或练习情绪懈怠的状态时,要允许学生向较低层次流动,减少练习次数,消除畏难情绪,帮助学生在能力范围内做最好的自己。横向流动强调学生的自主性,纵向流动突出教师的引导性。每次流动出现问题时,教师要及时沟通、分析、疏通和辅导。

需要注意的是,每次流动都要以上一阶段动作质量达标为前提;同时,同层次间体能和技能较高一侧的学生才能进行纵向流动。

以闭合性原地训练项目广播操的教学为例。课前,教师基于学生的体能(体质健康测试评分),将学生分为高、中、低三组(如图2所示)。其中,Ca—Ch表示基础体能水平较弱学生组的站位;Ba—Bh表示基础体能水平一般学生组的站位;Aa—Ah表示基础体能水平较强学生组的站位。每一组的站位,其体能水平又由右向左逐渐增强。

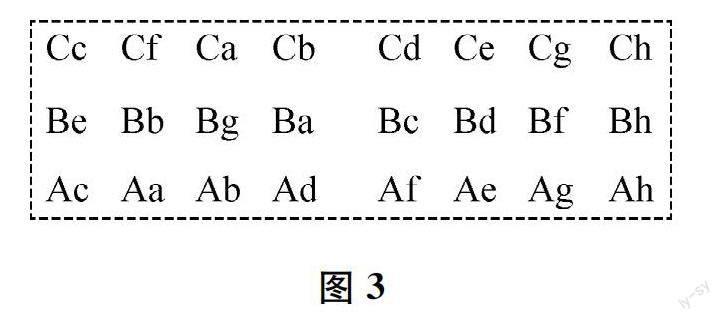

教学开始后,教师先围绕动作姿态和协调重点进行讲解、示范,组织学练2次,观察学生学习状态和动作规格、要领,突出分解练习,间歇进行学生学习难点指导,根据学生学练表现引导完成第一次流动。每组内学生的站位都根据体能表现进行了调整,体能表现最高的学生流动到本组的最左侧,流动产生的空位由同组内其他学生横向自然补位(如图3所示)。

之后,围绕动作力量和节奏重点进行讲解、示范,组织学练4次,并观察学生学习状态和动作规格、要领,突出完整练习。这个阶段除了鼓励学生在同组内流动外,还鼓励基础体能水平一般和较弱两个级别中体能水平较高的学生和自己前排的體能水平较弱同伴赛一赛,看看能不能表现更好,争取完成纵向流动。从下页图4可以看出,Ac、Aa由于体能表现突出,已经流动到体能流动站位;Cc、Be由于技能水平较高但体能水平一般,流动到各层次技能学练水平相对较高的流动站位;而Ch则由于体能水平下降,流动到体能保持相对较弱的流动站位。

最后,教师重点围绕学习方式进行讲解、示范,组织练习2次,并观察小组团队合作、探究的表现和效果,突出精神面貌,低层次看谁动作规格更准确,中层次看谁练习质量高,高层次看谁有运用创新,最终结合学生站位,形成本节课的评价结果:体能保持相对较强流动站位内的Ac和Aa与技能流动站位的Be和Cc评定为优秀,固定组内的学生评定为良好,体能保持相对较弱流动站位内的Ch评定为合格。

这一评价结果打破了以固定体能标准评价学生的方式,学生只要体能和技能有一个方面表现突出即可评定为优秀,充分考虑到体能较弱的学生的实际和发展需求,为学生提供符合其“最近发展区”的学习目标,激励学生在学练中比拼赶超,让评价更科学、有效。

动态分层是体育教学因材施教的尝试,也对师生提出了更高的要求:作为教师,不仅要有较高的专业素养和较强的学习能力,还要有优秀的课堂驾驭和管理能力,

对各个层次的学练进行有效的指导、监控、反馈;作为学生,要充分信任教师,了解自己已有的运动、认知基础,根据预定的目标和评价要求,积极地投入各阶段学练;共同建立良好的信任氛围。另外,教学中还要根据教学内容的关键点及时调整,尽可能为学生提供更适宜的学、练、赛、评体验。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育体育与健康课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:124.

[2]全国科学技术名词审定委员会.教育学名词[M].北京:高等教育出版社,2013:35.

[3]刘焕新.解密分层教学[M].北京:世界知识出版社,2016:8.

(殷从建,江苏省南京市建邺区教师发展中心,南京市优秀青年教师。姜玉华,江苏省南京市中华中学,特级教师。陆生宁,江苏省南京市芳草园小学。)