论以韩国为题材的中国现代戏剧

刘艳萍 严文颖

【内容提要】据搜集现存文本可知,以韩国为题材的中国现代戏剧共有24部,以话剧居多。剧作家之所以选择异域题材,源自其以韩国为殷鉴,意欲振奋民众情绪和斗争精神的创作动机,也是其民族身份认同基础上的国际同盟意识和对世界和平构想的体现,形象地诠释了抗日统一战线背景下中国现代作家的民族观、国家观与和平观。他们大量刻画誓死抗日的爱国者、革命家等民族英雄形象,既表达出对中国现实的失望与愤怒,又饱含其对中国出现民族英雄的渴望与期待。在艺术表现上,虽然存在主题先行、语言直白、公式化等不足,可是韩国乐曲、风物与人名隐喻等艺术手法的创造性运用,新颖而独特。因此,其具有丰富的文学价值与美学意蕴。

中国现代戏剧亦称“新剧”,俗称“文明戏”,主要指1919年至1949年30年间中国现代作家创作的戏剧作品。五四新文化运动时期,随着“西学东渐”,以19世纪挪威写实主义戏剧家易卜生和俄罗斯现实主义戏剧家契诃夫等为代表的西方现代戏剧先后传入中国。受西方现代戏剧理论之影响,中国现代戏剧展现出选材的政治性、主题的时代性和内容的写实性等特点,给时人耳目一新之感。

选材的政治性突出表现在:基于外部列强纷争、日寇入侵,而内部军阀混战、民不聊生的现实困境,中国现代进步的剧作家将目光投向韩国等国家和民族,以“同病相怜”之情讲述韩国的悲剧故事,目的是以韩国亡国为“警枕”,以爱国志士为楷模,激发中国民众的抗日救亡意识,即“借朝鲜①中国现代文学的时间界定一般为1919年至1949年,这一时期中国现代文学作品对朝鲜半岛的称谓既有“韩国”,也有“朝鲜”“高丽”等,本文遵照中国现代文学的原始资料,照录原文。为舞台,把排日的感情移到了朝鲜人的心里”②郭沫若:《创造十年》,《郭沫若文集》第7卷,北京:人民文学出版社,1958年,第54页。。那么,中国现代戏剧如何借“他者”之镜透视中国社会历史文化语境?国际同盟意识与世界和平想象是怎样建构起来的?中国现代剧作家如何书写韩国及韩国人形象?其文学价值与美学意蕴何在?本文就这些问题,着重采用比较文学形象学理论予以阐释。

一、以韩国为题材中国现代戏剧剧目及归类

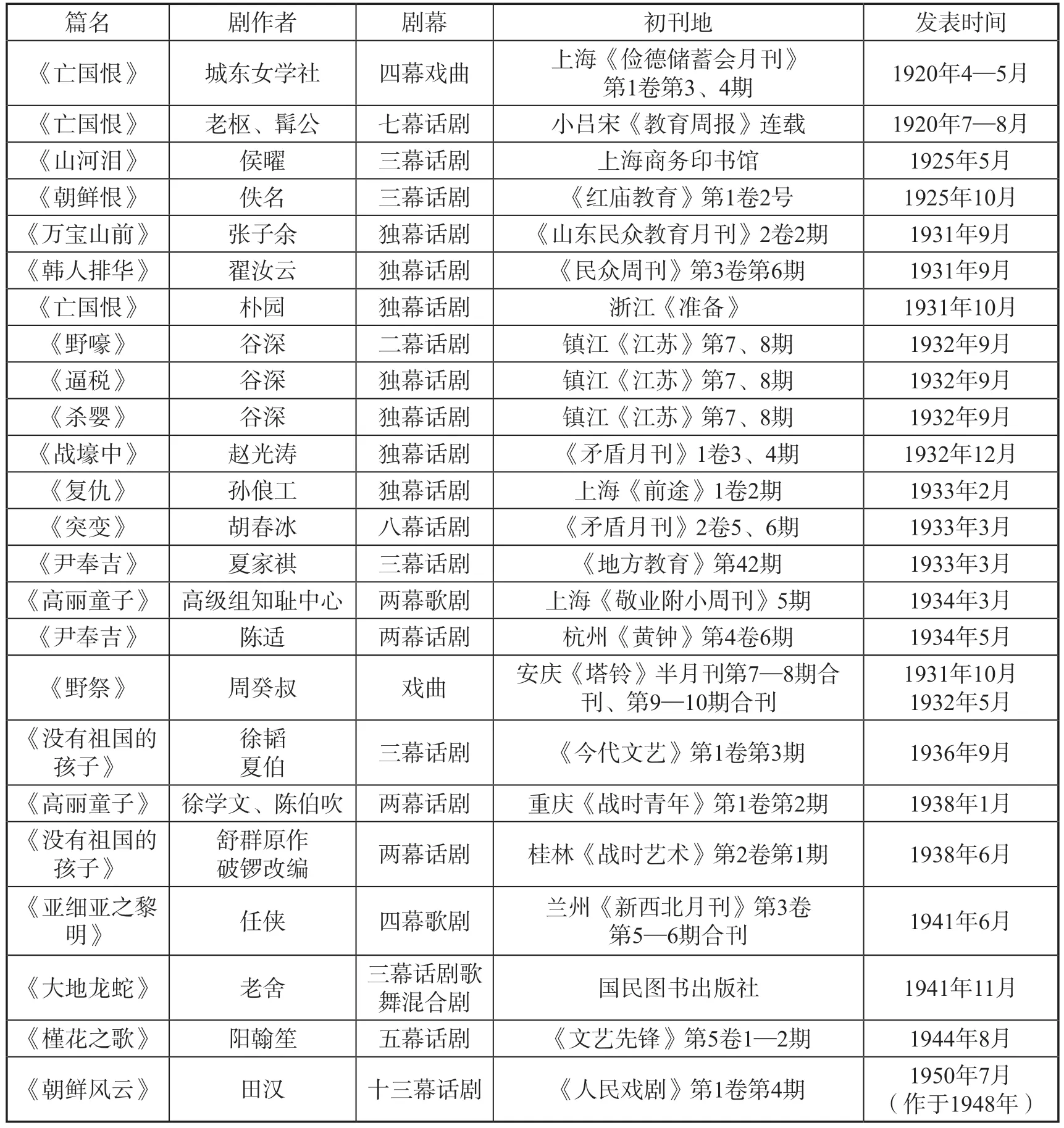

根据目前查阅到的文献资料,笔者梳理出以韩国为题材且有文本传世的中国现代戏剧作品共24部①该统计基于金柄珉、李存光教授主编的《“中国现代文学与韩国”资料丛书》(延吉:延边大学出版社,2014年)和李存光、[韩]金宰旭编《“中国现代文学与韩国”文献补编》(北京:社会科学文献出版社,2020年)而成。,见下表。

24部以韩国为题材的中国现代戏剧统计表(按初刊时间先后顺序排列)

从表中可见,这些戏剧有的改编自同名诗歌、小说,有的为独立创作。其中许多篇名相同,如《亡国恨》3部、《尹奉吉》2部、《高丽童子》2部、《没有祖国的孩子》2部,占剧本总数的37.5%,还未包括篇名不同故事相近的作品,如朴园的《亡国恨》改编自侯曜的《山河泪》等,这充分说明中国现代作家对韩国三一运动、尹奉吉烈士的壮举等重大历史事件的极大关注度以及舒群小说《没有祖国的孩子》的广泛影响力。

从韩国所占比重看,大部分剧作都以韩国为题材,个别剧作韩国“戏份”并不多。从故事情节上看,这些剧作大致可分为三类:第一类,书写韩国被日本吞并的过程和韩国民众的苦难、复国斗争,如《山河泪》《亡国恨》《朝鲜恨》《野嚎》《逼税》《杀婴》《高丽童子》《槿花之歌》《朝鲜风云》《野祭》;第二类,描写九一八事变前后,日本为稳固殖民统治蓄意挑唆日韩民众对立情绪,野蛮侵略中国东北和激起中朝爱国志士的反抗,如《万宝山前》《韩人排华》《战壕中》《复仇》《突变》《尹奉吉》《没有祖国的孩子》;第三类,描写中韩等民族联合起来共同抗日,实现和平,如《大地龙蛇》《亚细亚之黎明》。那么,中国现代戏剧家为何选取韩国这一异域题材?又是如何认同其民族身份的?

二、异域题材与民族身份认同

笔者认为,中国现代戏剧家能够打破自古形成的传统“华夷观”之思维定式,从“上位(“母国”)文化”的“俯视”心态转变为认同、赞赏并借鉴的“仰视”心理,主要基于以下两点考量:

1.以韩国为殷鉴,警醒国人,莫做亡国奴

话剧《高丽童子》讲述“高丽小孩”白坚的凄惨命运。他父母被日本强盗打死,自己成为流浪儿,到处遭受日本人欺辱。谷深的3部短剧中,《逼税》描写韩国城镇个体经营者被日本人不断骚扰、赊账和捐税,被逼得开不下去店;《杀婴》叙述尹氏一家三口惨死的经过:爸爸出去借钱时被日警当作独立运动嫌犯枪杀,尹氏气绝身亡,7岁的宝宝也被日警残忍杀害;《野嚎》描写三位韩国农人被日兵任意射杀的惨剧,揭示出不管思想愚昧、安于现状的农民,还是担忧国事的农民,在日兵眼中都是活靶子的事实。上述这些独幕话剧均创作于“九一八”国难之后,实是借韩国民众遭受日帝野蛮虐杀的故事,以直白方式警告中国民众亡国奴是没有尊严,没有自由,更没有生存权的。

韩国民众被日帝野蛮虐杀,“这不是韩国一家一姓的故事,简直可以说是韩国十分之七八的‘革命之家’的普遍的故事”①阳翰笙:《〈槿花之歌〉题记》。引自金柄珉、李存光主编:《“中国现代文学与韩国”资料丛书》(第5册),延吉:延边大学出版社,2014年,第333页。。这样,韩国就成为中国现实的异域镜像,正如《野祭》中乌有先生听闻流亡至中国的韩国遗臣李商传弹唱的《亡国遗民血史》后感叹的:“此不独贵国人民所当服膺,吾国人民尤当借鉴。”②金柄珉、李存光主编:《“中国现代文学与韩国”资料丛书》(第5册),延吉:延边大学出版社,2014年,第821页。《亡国恨》也借剧中人物之口说道:“现在有两位高丽铁血同胞,他们为争高丽自由,亡命到美洲来,碰着我们开国耻纪念,就请两位到本会演说那亡国后惨剧,当做我们将来镜子。”①老枢、髯公合编:《亡国恨》。引自李存光、[韩]金宰旭编:《“中国现代文学与韩国”文献补编》(下册),北京:社会科学文献出版社,2020年,第722页。中国现代戏剧家虽不甚了解韩国,却深知唇亡齿寒的道理,通过对日帝统治下韩国民众苦难命运的书写,不仅为中国民众再现真实的韩国亡国图,以示“警枕”,同时表明,在被压迫民族这一问题上,两国均共同承受来自同一敌人的侵略与压迫,今日中国即昨日韩国亡国图景的复现。

2.振奋民众的激昂情绪和斗争精神,投身于民族解放的大业中

日本借助明治维新之势,以“蕞尔小国”之身,吞并韩国,占据中国东北,进而控制东亚,除其强悍的征服野心和雄劲的军事实力外,还在于被其侵略与征服国家统治集团的懦弱无能和一些民众的麻木心理。如《朝鲜恨》借日本侵略者视角总结中国失败原因在于争权夺利,相互残杀,“若果朝鲜人和支那人,能够发愤图强,我日本帝国还能向外发展吗?”②佚名:《朝鲜恨》。引自李存光、[韩]金宰旭编:《“中国现代文学与韩国”文献补编》(下册),北京:社会科学文献出版社,2020年,第727页。这种愚昧麻木心理即鲁迅所言的“坐稳了奴隶”的心态,同时也真切地传达出中国现代作家“哀其不幸,怒其不争”的愤懑情感和对国民党欲借日本势力打击共产党之消极抗战思想的犀利批判。

这一点也体现于陈适的《尹奉吉》中。韩人爱国团团长金九慨叹,中国素有礼仪之邦之称,土地肥沃,宝藏无穷,可是中国人民“无廉耻,无血性,懦弱得和羔羊一般”,“中国的人民久已做了帝国主义的奴隶走狗了!”③陈适:《尹奉吉》(现代的两幕史剧)。引自金柄珉、李存光主编:《“中国现代文学与韩国”资料丛书》(第5册),延吉:延边大学出版社,2014年,第200页这种意识是中国现代作家对国民劣根性的深刻反思,是基于对韩国风起云涌之独立运动的比照所做的判断。譬如,《槿花之歌》中崔家父子为民族独立前仆后继的牺牲。《尹奉吉》《复仇》中韩国革命党人在上海虹口公园炸死炸伤日军高级将官、以身殉国的英雄壮举。朴继周(《大地龙蛇》)在抗敌前线绥远战场身负重伤,却宁死不下火线,顽强地追击敌寇。可见,在当时日军长驱直入侵入华北等内地,而国民党政府不思抗战,反倒压制共产党,禁锢社会言论自由,在社会“万马齐喑”的失语状态下,作家选取异域题材,不仅是“为躲避国民党政府的监视和检阅而采取的妙计”④徐志福:《郭沫若、阳翰笙历史剧创作思想比较》,西华大学学报,2005年第3期,第18页。,更是以之作为振奋民族士气,奋起抗争,完成民族复兴伟业的活酵母。正如朴园阐述《亡国恨》创作动因时所言:“它不倾重于日军的暴行,而想于上演时藉以鼓励我们民众的激昂和慷慨的情绪,使民众的心里唤起民族的意识和国家观念,我们就算收到相当的满意和效果了!”⑤朴园:《亡国恨》,引自金柄珉、李存光主编:《“中国现代文学与韩国”资料丛书》(第5册),延吉:延边大学出版社,2014年,第162页。即中国现代剧作家将韩国爱国志士奋勇抗争以复兴国家的行为化作反衬中国革命现实的一面镜子,既照出其软弱、妥协与分裂的一面,表达自我强烈的不满与批判意识,同时又从中看到了中华民族觉醒的希望和民族复兴的道路,这就是国际同盟意识和世界和平的构想。

三、国际同盟意识与世界和平构想

“国际同盟”一词形成于“二战”时期的国际社会文化语境,是针对德意日法西斯不断扩大侵略,从而引发世界人民,特别是被侵略被压迫民族共愤的现实,中英美苏等26国于1942年1月在华盛顿签署的联合对法西斯作战的文件,这标志着国际反法西斯同盟的正式建立。然而,国际同盟意识的形成则早于国际同盟文件的签署,是被殖民被侵略国家和民族在抵抗外敌入侵过程中失败教训的实践性产物和总结,是极富真理性、普遍性的共识。

日本吞并韩国后,韩国爱国志士进行了殊死反抗,均遭到日本帝国主义的残酷镇压,失败使他们认识到孤军奋战是行不通的,为保存革命生力,他们先后流亡到中国东北和苏联等地,积极参加中国东北抗日武装,跟随中国军队转战至武汉、重庆、西安、桂林等中国内地。正是他们与中国革命“合体”这一触媒的引动,敏锐而进步的中国现代作家才得以与之结缘。通过关注其情感,与之近距离接触和交流,结成战斗友谊,最终升华为国际同盟意识和对世界和平的构想。

徐韬、夏伯据舒群小说《没有祖国的孩子》合作改编的同名话剧描写,在日本帝国主义的残暴压迫下,高丽孩子果里和叶兰、高祖荫、张包、吴晓天等中国孩子联合起来与日帝斗争,就连果里的哥哥、保守而安于现状的李洪也参加了抗日队伍,这就实现了真正意义上的中韩等被压迫民族的团结与联合抗敌的阵势。比如,他们秘密联络沟子集、刘河沿、高家寨的农民夜里奇袭鬼子兵,获得了胜利,充分显示了团结抗敌的伟大力量。

阳翰笙在《〈槿花之歌〉题记》中指出,就自己参加北伐战争的亲历体验而言,最令之感佩的是“韩国志士流血流汗的崇高的努力”,中国革命的成功离不开韩国志士的热情参与和流血牺牲,因此创作本剧向他们表达敬佩之心,同时以“这点微末的努力”助力“这个久已‘被人遗忘了的国家’”,希望它能起到鼓舞中韩两国人民致力于民族解放事业的作用。①阳翰笙:《〈槿花之歌〉题记》。引自金柄珉、李存光主编:《“中国现代文学与韩国”资料丛书》(第5册),延吉:延边大学出版社,2014年,第334页。

中国现代戏剧家还强调指出,中韩等被压迫民族的国际同盟意识并非一蹴而就,而是经历了对立、冲突、醒悟与融合的过程。《万宝山前》《韩人排华》描写中韩民众间的矛盾冲突均是日本帝国主义挑唆与煽动的结果,剧中的韩人和“高丽机器人”都是被日本人利用、操纵的工具、木偶和傀儡。他们代表韩国现实中性格懦弱、思想麻木的愚民,也折射出中国愚昧民众的样态。经过中国警兵的怒斥和中国少年的思想“敲打”,他们终于幡然醒悟。显然,作家意欲表达“要联合世界上的各弱小民族,一齐打倒世界上的帝国主义者”的中心主题②张子余(赵为容):《万宝山前》。引自金柄珉、李存光主编:《“中国现代文学与韩国”资料丛书》(第5册),延吉:延边大学出版社,2014年,第150页。。

进而,中国现代戏剧家在创作中展现了对东亚乃至世界和平的构想,即不分国籍,不分人种,不分民族,不分党派,联合起来组成国际纵队,共同抗击日本法西斯,建立真正的自由平等与和平进步的新世界。《亡国恨》里闵时中称中国为第二祖国,希望中国不要重蹈朝鲜的覆辙,为此提出三点治国之策:一是实行民治,扫除军阀势力;二是各党派联合起来;三是希望留学生回国报效祖国。这里蕴含着对未来中国建设图景的设计与想象:人民当家作主,社会平等自由。不仅中国各党派要联合起来,各国被压迫人民也要团结一致战胜共同敌人,如苏多瓦老师所言:“你们更应该知道,日本不但是高丽的仇人,同时是我们苏联的仇人,中国的仇人,……所以你们以后不应该有彼此之分,应该联合起来,认清公共的敌人,为国家民族雪耻!”①舒群原作,破锣改编:《没有祖国的孩子》。引自金柄珉、李存光主编:《“中国现代文学与韩国”资料丛书》(第5册),延吉:延边大学出版社,2014年,第240页。

任侠在歌剧《亚细亚之黎明》第一幕开场引用高尔基“海燕的歌”,为国际纵队的登场与胜利摇旗呐喊。国际纵队秉承“全世界无产者联合起来,打倒日本法西斯主义”的宗旨,将全世界被压迫民族和热爱和平的进步人士都纳入其中。《大地龙蛇》采取话剧、歌舞混合形式,史诗般绘制出世界被压迫民族在中国绥远抗战前线携手并肩联合抗敌的战斗场景。由此,中国现代戏剧家就通过文本创作为读者和观众绘制出“一个平等、博爱、互助、共存的大乐园”②侯曜:《〈山河泪〉序》。引自金柄珉、李存光主编:《“中国现代文学与韩国”资料丛书》(第5册),延吉:延边大学出版社,2014年,第113页。,从而完成了东亚与世界和平的建构。

这种对东亚乃至世界和平的构想源自国共两党合作与国际纵队深入的抗战现实,饱含着剧作家对民族解放和国家统一的期望,是其民族观、国家观与和平观在抗日统一战线背景下的形象化诠释,具有鲜明的时代感和极大的鼓动性。另一方面,它不免带有主观浪漫色彩,因为其对现实所作的认知图式是整齐划一的,是一种理想的预设,遮蔽了当时复杂的思想派别、民族矛盾与阶级差异,这是读者在阅读中国现代戏剧时较少看到的内容。

四、韩国人形象

与同类题材的诗歌和小说相比,中国现代戏剧家以塑造正面韩国人形象为主,其次为历史人物刻画,再次为负面形象描写。负面韩国人形象如李永寿(《槿花之歌》)、白无用夫妇(《亡国恨》)等,占较少笔墨,起到反衬正面人物的作用。闵妃、大院君是具有代表性的历史人物典型。《朝鲜风云》对大院君表现出同情与好感,如描写被丁汝昌押至天津直隶总督署的朝鲜钦犯大院君时,写他面带沉郁而威仪俨然,眉宇间流露倔强不屈之气。面对李鸿章的审问,大院君巧言智辩,避重就轻,对答如流。作者虽批判闵妃的专权,也同情其被杀的悲剧命运。《野祭》则纯粹是为闵妃所唱的一首挽歌。韩臣赵容植出使清朝时,结识中国乌有先生,临别赠其一帧闵妃遗照,乌有先生等好友为其和诗,谱成“闵妃三叠”以示纪念。这种对大院君、闵妃等韩国历史人物充满好感的书写,充分折射出中国现代戏剧家的抚今追昔之感,即怀恋昔日中国对朝鲜的宗主权,慨叹今日中国的衰亡与动荡,同时借韩国政治派别之争影射中国各党派间的争斗。在进步言论饱受压制的现实背景下,这种描写不失为一种曲意表达。

可见,韩国历史人物与负面人物并非中国现代戏剧家形象塑造的重点,他们最为关注的是爱国志士,民族英雄形象。包括为民族独立与敌斗争、舍生取义的革命者形象和由自发反抗走向自觉行动的思想成长型人物,前者如金九、尹奉吉、安南潜、崔玄英、崔槿光、崔槿辉、闵时中、金仇日、李克阳等;后者如崔老太太、朴忠、果里、白秋英、白坚等。

韩国爱国志士尹奉吉以其在上海虹口公园引爆炸弹、震慑残暴日本帝国主义的英雄壮举成为中韩两国各种文学体裁创作的热点素材,也成为两部同名话剧《尹奉吉》和独幕剧《复仇》的中心主人公。陈适着重表现其在家与国两难选择时激烈的思想斗争。譬如,从韩国爱国团团长金九手中接过炸弹时,尹奉吉兴奋得面部泛红,目光炯炯,脑海里想象着炸弹炸飞敌人的情景,可临行前面对突然而至的妻儿又依依不舍。这样,一位舍小家为国家,坚执于革命事业,富有牺牲精神的英雄形象烘托而出,显然超脱于描写英雄暗杀行动前后准备与策划活动的同名小说中的尹奉吉形象,更显得有血有肉,个性鲜明。

作为韩国三一运动幕后指挥者,安南潜长期在中国东北从事地下斗争,革命前潜回祖国。他信仰坚定,感情细腻,但牢记“小不忍则乱大谋”的古训,幻想通过哭诉、游行示威等不流血手段取得斗争胜利。当他站在礼拜堂讲台向群众宣读《韩国独立宣言书》时,遭到日本宪兵的枪弹袭击,他被宪警用刀砍断胳臂。血与火的洗礼终于使他认识到,对待野蛮而残暴的日本帝国主义只能通过暴力手段。最后,他夺过朴忠手里的炸弹,奔向火车站,意图炸死来韩赴任的日本新总督。

崔老太太、果里是成长型人物形象的典型代表。同高尔基笔下的革命母亲尼洛芙娜一样,崔老太太也是饱受压迫、虔信宗教的普通家庭妇女。因为丈夫、长子槿仁、次子槿义相继为国身死,她每日忧心忡忡,很是担心三子槿光和四子槿辉再有闪失,而残酷的现实、被捕入狱的遭遇,使她思想觉悟不断提高,最终走上自觉斗争的道路,成长为一名坚定的革命者,充分体现了人民大众意识的觉醒。徐韬、夏伯笔下的果里不但走上抗日前线,还在战斗中发挥了联络员与指挥员的作用,俨然一位成熟的指挥官。

中国现代戏剧家对韩国爱国志士和民族英雄的高度关注与塑造,实是对韩国想象的“幻化”,因为在其认知视域里,韩国虽亡国,却是盛产英雄的国度。安重根、尹奉吉、姜宇奎、金益湘、朴烈等前赴后继的异国爱国者,用血与火演绎出被压迫民族反抗日本帝国主义的壮烈诗篇,充分实现了他们对中国民族英雄的渴望与期待。由此,英雄辈出的韩国就成为其视域里理想化的“他者”形象。同时,对“尹奉吉式”的中国民族英雄的呼唤,又传达出他们对中国现实的失望与愤怒。

五、艺术表现与“异域情调”

客观而言,以韩国为题材的中国现代戏剧的艺术成就参差不齐,有的呈现出政治化、公式化、口号式等特点。譬如,《战壕中》对被俘虏的日军韩籍士兵“A”思想转化心路历程的揭示直白、硬拙而粗陋,显然作家暗含一种预期,即韩国兵是被迫加入日军的,是理应同情和帮助的对象。对此,有学者指出:“《战壕中》和《突变》均将日军中鲜人侵华活动淡化,有意忽略鲜人个体真实意愿,强化中、朝携手抗敌的主旨。”①赵伟:《中国现代文学对朝鲜问题的表现——以〈文艺月刊〉为窗口》,广播电视大学学报,2012年第2期,第71页。笔者认为,在如火如荼、生死存亡的抗战现实语境下,为激发和调动广大读者与观众的抗日情绪和斗志,需要这种富有宣传性、鼓动性和短小易演的戏剧创作。这既是特定时代的政治空气烙在文学文本里的深刻印迹,又是中国现代戏剧伴随炮火硝烟成长路途上的稚嫩显现,缺憾之处在所难免。

然而,阳翰笙的《槿花之歌》、侯曜的《山河泪》、陈适的《尹奉吉》和徐韬、夏伯合作的《没有祖国的孩子》等却是优秀剧作。《槿花之歌》更堪称一枝独秀,从剧本到演出均好评如潮具有极大的艺术感染力。这些戏剧的成功,除题材新颖、主题鲜明、个性突出、细节真实、对话充分等因素外,还在于带有“异国情调”的韩国元素书写。

首先,植入韩国歌曲。《山河泪》剧前音乐《双飞鸟》曲调凄婉哀伤,歌词蕴含深意,被锁在樊笼里的双飞鸟可作两种解读:一是指代剧中男女主人公爱情的不自由;二是寓指中韩两国被日本帝国主义侵略的现实。《落花岩》和《阿里郎》是《槿花之歌》两首剧前奏,“落花岩”系韩国古代百济国末代国王坠亡之处,作者以史兴寄表达对国家灭亡的哀叹。《阿里郎》是韩国传统民谣,寓意韩国民众的苦难命运。《朝鲜风云》则在第一、七、十二场反复插入歌曲《御香飘》,借此批判统治阶级荒淫无耻的生活。韩国歌曲的创造性植入,与戏剧主题相呼应,起到渲染剧情和烘托悲剧哀婉气氛的作用。

其次,穿插韩国风物。中国剧作家调动已有的生活经验,细心观察,虚心听取韩国友人的介绍,在剧中适当穿插“太极旗”“木槿花”“高丽参”“回廊”“湿突”(大炕)、“白衣”“高帽”等富有韩国民族特征的风物,以展示其风土人情和生活习俗,无疑达到了画龙点睛的效果。有时,作家也会把中国民俗和园林艺术因子误植入韩国背景中。《槿花之歌》中出现在崔宅后花园里的“假山”,实是中国古代贵族庭院或园林艺术的典型因子,并非韩国贵族庭院或园林中的固有景物。瑾光流亡中国的前夜,崔老太太将一包泥土带在他身上,以便到异国水土不服时冲水喝,消除病苦,此民俗罕见于韩国,却常见于中国民间,古诗有“宁恋家乡一捻土,莫恋他国万两金”。

再次,巧设关联隐喻。譬如,“槿花”既象征韩国,又隐喻崔老太太为国牺牲和流亡的四子,他们名字中都有“槿”字,《槿花之歌》就是对韩国爱国志士的赞美之歌。人名的隐喻更为普遍:“闵时中”的“闵”与“悯”同音,意指处于近现代转型期的韩国与中国同病相怜,应守望相助;“金仇日”语义宣泄出弱小民族对日本帝国主义的切齿仇恨心理。此外,“天亮”隐喻国家独立的曙光等。这些双关词语的运用是中国现代剧作家表达爱憎情感的另一种言说方式。

六、文学价值与美学意蕴(结论)

作为特定时代的产物,以韩国为题材的中国现代戏剧以其异域题材、异域形象及其带有“异域情调”的艺术样式辉映于中国现代剧坛,具有重要的文学价值和美学意蕴。

首先,拓展了戏剧题材的新领域。受西方现代戏剧的影响,中国现代戏剧重在选取传统题材或改编西方戏剧,多局限于历史题材或家庭题材,与抗战时代气氛的契合度不高。引入韩国题材无疑给中国现代剧坛带来一股壮怀之气,对中国现代文学创作也是重要的补充。

其次,深化了戏剧主题,上升至国际主义高度。中国现代戏剧的基本主题是基于民族身份认同基础而构建的国际同盟意识和世界和平构想,这是剧作家们共同演奏的富有强烈爱国主义与国际主义的时代主旋律,尽管略显稚嫩,却犹如及时雨,鼓舞了人们的斗志,迸发出全世界无产阶级联合起来抵抗帝国主义侵略的巨大力量,其时代意义不可估量。

再次,丰富了中国现代文学的人物画廊。尹奉吉、安南潜、崔槿光、崔老太太、果里等众多韩国爱国志士和革命者形象,是中国现代戏剧史上出现的新典型,极大丰富了中国现代文学的人物形象画廊,令人难以忘怀。

在美学意蕴上,以韩国为题材的中国现代戏剧沉郁、苍凉而悲壮,具有浓郁的抒情性。这种抒情性明显借鉴了契诃夫的戏剧创作,阳翰笙说过:“契诃夫的戏,是充满抒情主义情调的,他戏中的人物的心理,大半都蕴藏着沉痛的感情,因而这些人物的一片哀愁,一声长叹,一阵含泪的欢喜,乃至一片无言的沉默,都深深地带着抒情的成分。他更善于运用外在景物(如白色的樱花,黄昏的落日,一声弦索的崩裂,一阵斧头伐木的音响,等等)构成一种视觉和听觉的效果去与他的剧中的人物的内在情感相感应,于是便为我们渲染出一片迷人的诗一般的情调来。”①阳翰笙:《关于契诃夫的戏剧创作》。引自金柄珉、李存光主编:《中国现代文学与韩国资料丛书》(第10册),延吉:延边大学出版社,2014年,第22页。在《槿花之歌》里,剧作家有意将最打动国人心弦的韩国传统音乐《阿里郎》置于幕前,借以渲染悲怆凄凉的戏剧气氛,从而获得了巨大的成功。