课程思政视域下高职园林植物保护课程教学改革研究

于兰芳 闫薇 曹春红 陈惠哲

关键词: 高职;园林植物保护;课程思政;教学改革

党和国家大力推进课程思政教学改革,本质上是要解决“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题,这是高等学校落实立德树人的迫切要求和重要抓手[1]。园林植物保护是高职院校园林技术专业的专业核心课程,是保证园林植物健康生长和发挥功能的重要课程。本文以衡水职业技术学院园林技术专业为例,将园林植物保护课程内容优化重构,深入挖掘相关的思政要素,在教学过程中有机融入思政教育,达到了教书育人的根本目的。

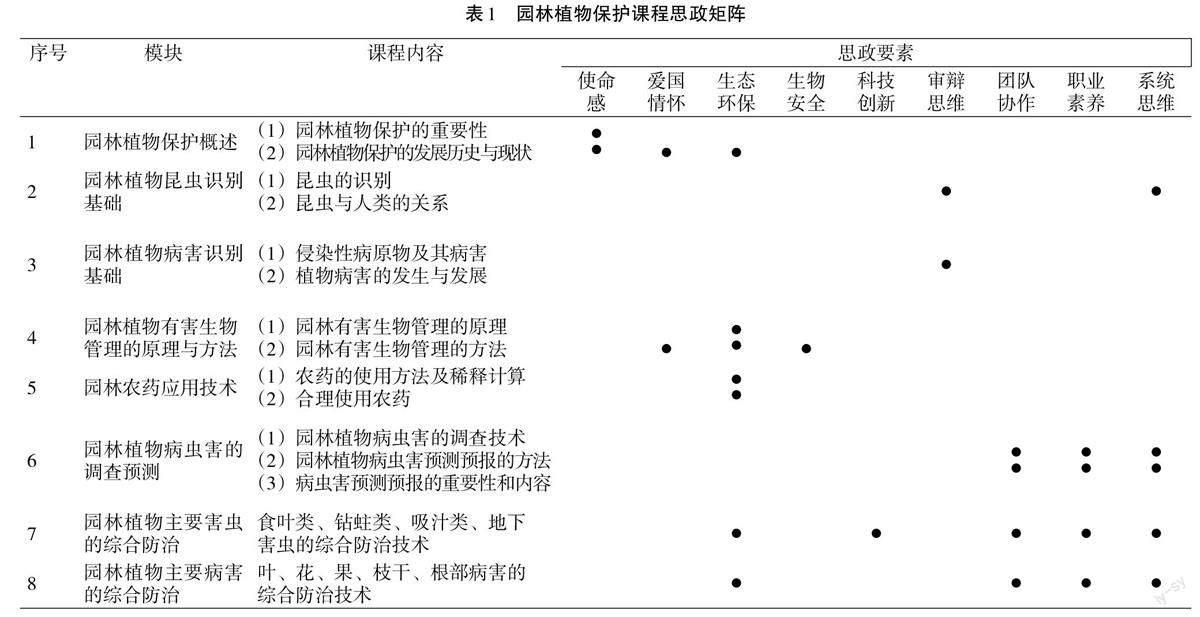

一、课程思政矩阵的设计

根据园林植物保护课程特点和学生的认知规律,将内容分为八个模块,即园林植物保护概述、园林植物昆虫识别基础、园林植物病害识别基础、园林植物有害生物管理的原理与方法、园林农药应用技术、病虫害的调查预测、园林植物主要害虫的综合防治、园林植物主要病害的综合防治。梳理每个模块的知识点和技能点,以挖掘相应的思政要素,形成课程思政矩阵(见表1)。

二、课程思政与课堂教学的有机融合

在教学过程中,通过科学设计,使课程思政发挥育人效果。首先通过概述部分,让学生了解园林植物保护的重要性,明确植保工作的使命和责任,为后面的学习奠定基础。随后在整个教学过程中以生态环保教育为主线,增强学生的环保意识、厚植学生的爱国情怀、培养学生的审辩思维、系统思维、科技创新精神及团队协作意识,充分发挥课程所承载的育人功能,实现知识传授、能力培养和价值引领的有机统一[2]。

(一) 培养学生的责任感与使命感

模块一园林植物保护概述,让学生认识到学习本课程的重要性。园林植物的重要性决定了园林植物保护的重要性。以塞罕坝典型事迹为例,向学生诠释绿水青山就是金山银山的理念,即“塞罕坝”精神[3],以此来培养学生的责任感与使命感。将病虫害的危害以数字形式呈现,如有“松树癌症”之称的松材线虫病,40天即可使松树枯死,三至五年即可摧毁成片松林,对生态系统造成较大破坏。使学生直观感受到病虫害对农林业生产、生态环境的破坏。提高学生对园林植物病虫害的认识以及对植保工作的理解,也激发了学生学习的内生动力。

(二) 培养学生的审辩思维

模块二园林植物昆虫识别基础与模块三园林植物病害识别基础,在讲到昆虫以及病原微生物时,通过举例说明益与害的划分,如直翅目昆虫中的蝗虫,大家首先想到的是其危害,其实,蝗虫也是蛙类和鸟类的食物。大自然生物链中各种生物环環相扣,一旦某一环节失衡便会导致生态系统的破坏,引起不可预估的后果[4]。因此,害与益的划分是相对的。在防治有害生物时,要贯彻“预防为主,综合防治”的植保工作方针,不能将其绝对消灭,也符合辩证唯物主义的观点。学习生物防治时,针对2020年网上热议的“通过向印度和巴基斯坦运送鸭子以治理当地蝗灾”的话题,让同学们分析讨论此方法的可行性[5]。通过介绍动植物检疫法规,引导学生在信息化时代,要学会思考、辨别真伪,以此培养其理性判断的能力和严谨的审辩思维。

(三) 厚植学生的爱国情怀

讲授综合防治方法时,介绍我国古代的有害生物治理经验。晋代嵇含所著的《南方草木状》中,有利用黄猄蚁防治柑桔害虫的记载,这是世界上生物防治以虫治虫的最早记载。明朝徐光启的《农政全书》也曾记载:簧火诱杀蝗虫;调整耕种时间避蝗;用蒸油驱蝗等[6],这与现在倡导的生物防治、物理防治等有着异曲同工之处,足见我国劳动人民的智慧和古代农业的先进,有助于提升学生的民族自信和文化自信。2020年,中国援助巴基斯坦治蝗,体现了中国具有负责任大国的胸怀和担当,更具有科学治蝗的实力,以培养学生的爱国主义情怀。

(四) 培养学生生态环保与生物安全意识

讲授化学防治时,通过节选《寂静的春天》一书的内容,使学生切身感受因过度使用化学药剂导致环境污染、生态破坏的严重性。正是这本不寻常的书,在世界范围唤起了人们的环保意识[7]。利用名著的精髓,提高学生的环保意识,从而推动生态环保理念渗入学生思想、融入育人实践。学习植物检疫时,通过举例说明生物安全的重要性。如70年代美国白蛾传入我国,直接危害的森林植物和农作物达300多种。利用典型入侵生物的危害,使学生深刻认识生物入侵严重破环生态环境、制约经济发展的后果。并引导学生学习《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国生物安全法》等法律法规,提高其生物安全防范意识。

(五) 培养学生科技创新精神

飞机高速飞行的时候,其翅膀都会发生“颤振”现象,可能会造成翼折人亡的惨剧。蜻蜓是昆虫王国中出色的飞行家,它的翅膀又薄又脆,快速飞行时没有剧烈抖动现象。但是把蜻蜓的翼眼去掉,它的飞行会变得摇摆不定。设计师从蜻蜓的翼眼中受到启发,在飞机翅膀上设计了加厚部分,这样就能消除颤振,解决了困扰飞行行业的难题。再如地下害虫白蚁,它是典型的社会型昆虫,建造的巢穴冬暖夏凉。当今建筑设计师受白蚁启发,对人类节能建筑广泛研究。

以上这些思政要素通过视频、故事等形式融入教学,不仅提高了学生的学习兴趣,而且促进了其创新能力。

(六) 培养学生团队协作意识与职业素养

昆虫中的蚂蚁是团队精神的典范,它们遇到紧急情况都会成团。若遇到大火,数万亿蚂蚁会迅速聚集成一个球体,外层的蚂蚁有可能被烧焦,如果不成团整个蚁群可能在瞬间灰飞烟灭。通过讲故事的方式,培养学生的团队协作意识。通过在校内外实训基地开展园林植物主要病虫害的发生期、发生量的预测、病虫害综合防治方案的制定与实施等一系列实训实践,采用分组教学法,每小组同学轮流任组长。使学生在掌握知识、技能的同时,也培养了其吃苦耐劳、求真务实、团结协作的优秀品质。

(七) 培养学生的系统思维

学习模块七虫害综合防治技术时,让学生能够识别害虫,根据其生活习性,正确制订综合防治方案。如美国白蛾的综合防治,通过思维导图的方式,引导学生分析其生活习性,根据其习性,制定相应的防治措施。发生期可摘除卵块和幼虫网幕、挖除越冬蛹、利用黑光灯诱杀其成虫。学习模块八病害综合防治技术时,首先要区分是侵染性病害还是生理性病害,然后根据病害的诊断步骤与要点,诊断具体的病原。通过案例分析及现场实践教学,进一步加强学生分析问题、解决问题的系统思维。

三、课程思政育人效果的考核评价

课程思政教育贯穿于课程教学的全过程和各环节,在考核知识、技能的同时,也要充分体现学生综合素质的考核,以实现高素质技术技能型人才的培养目标,真正落实立德树人的根本任务。园林植物保护课程思政考核包括过程性考核和终结性考核两部分,其中过程性考核占60%,终结性考核占40%。

(一) 过程性考核

过程性考核主要包括平时成绩与实训实践成绩两部分。

1、平时成绩。平时成绩由考勤、课堂活动及作业组成,占总成绩的20%。第一,考勤。学生考勤是保证学生正常学习的基本条件,是检验学生学风及学习态度的基本方法。本课程采取全勤满分,有请假、迟到、早退的根据实际情况酌情减分,无故不到按旷课处理进行扣分。教师针对迟到、早退、旷课的学生,通过电话、面谈等方式了解原因及思想教育,如发现异常及时与辅导员联系。通过学生考勤考核,可培养学生良好的时间观念、正确的学习态度以及优良的学风。第二,课堂活动。采用线上线下混合式教学模式,线上线下提问、讨论、头脑风暴等活动综合考核,培养了学生的自信心、语言表达能力及逻辑思维能力。第三,作业。作业包括课后作业、模块作业与课程总结报告。课后作业是针对每次课的考核,考核要体现素质目标。如蟲害部分中,蝶类属于完全变态的昆虫,由幼虫即毛毛虫经过化蛹、羽化成为漂亮的蝴蝶。通过毛毛虫华丽蜕变、破茧成蝶视频的学习,请同学们谈一下对自己的启发。每个模块学完之后,要求学生总结知识点、技能点及收获。课程学完之后,让学生以思维导图的形式总结所有内容,并把学习本课程对自己的影响、感悟等以总结报告的形式提交。

2、实训实践成绩。实训实践成绩占总成绩的40%。本课程的实训实践教学主要采用分组教学法,利用随机方式分组,这样可避免自愿结组而失去分组教学的意义。采取组长轮流制,每个同学都有锻炼的机会。实训考核采取组内、组间及教师考核评价的方式。对于企业实践项目,如早春草履蚧截杀防治等项目,企业方对每组完成情况进行综合评价。这样既可以考核单人,也考核团队,并且是知识、技能、素养同步考核。

(二) 终结性考核

终结性考核即学院统一组织的期末闭卷考试,占总成绩的40%。试卷题量适宜、难易适中、覆盖面广且重点突出、题型多样,既有考核基础知识的选择题、填空题,也有考核学生应用技能、综合素质的制定防治技术方案题。

本文对园林植物保护课程的思政要素进行挖掘并初步实践,取得了一定的成效。一是提高了教师的德育能力。教师根据专业课程特点,梳理内容,将思政要素融入教学中,达到教书与育人的协同,发挥思政教育的价值引领。在此过程中,提高了教师的教学能力与素质。二是提高了人才培养质量。通过每个模块与整门课程的学习总结报告、以及对学生的调查,全部同学都认为在掌握专业知识、技能的同时,树立了正确的价值观、提高了综合素质,得到了学生的普遍认可,将立德树人的根本任务真正落到了实处。

作者简介:于兰芳(1982-),女,河北衡水人,硕士,讲师,研究方向:高职农林类专业的教学与研究;闫薇(1987-),女,河北衡水人,通信作者,博士,讲师,研究方向:高职农林类专业人才培养。

(责任编辑 冯会利)