传统民居建筑空间组织的“对立”与“统一”

——以徽州传统民居空间组织为例

陈金康,刘仁义

(安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230022)

中国的传统民居空间特征具有显著的中国文化特征,这类现象已经存在长达两千多年之久,老子的道家思想和儒家思想是对民居建筑空间构成影响的两种主要思想文化。已有:傅志前《基于老子哲学“无”“有”观的建筑空间研究》、黄博文《中国传统民居院落空间的“围合”哲学》、董伟《建筑哲学的徽州表达——以“马头墙”和“天井”为例》、曹烨君《道教哲学思想在徽州古民居设计中的应用》等相应研究。其中的哲学思想观念只提出了传统建筑营建空间或形式的对立性,揭开了老子哲学思想的辩证观念在中国民居空间中的体现,但未进一步深入研究老子完整的辩证统一的哲学观念对民居空间构成的影响。在阐述老子思想中的“天人合一”“道法自然”思想时,没有深入地揭露出民居建筑空间中人—建筑—自然的主要联系内因,故对老子原著思想和民居空间的特征解读尤为重要。目前随着国内对老子的道家思想和儒家思想的逐渐深入研究,中国传统民居的空间特征的形成原因与老子思想中的“对立”和“统一”哲学观念之间的联系也有了较为全面的解读,相对可以作出对传统民居空间与辩证统一思想较为完整的阐述。

《老子》第十一章曰:“三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”在老子的哲学观念中,“有”和“无”是相辅相成的,互相转换的,对立统一的。围护产生的空间具有了其使用价值,这种无形的空间是实质性存在的,但是一般不会容易被觉察到。在建筑空间中即是这一观念的体现,建筑作为文化的载体,自然体现出一个民族文化的特质,道家和儒家是中国文化中影响最大的两种文化思想。在建筑空间中由其“无”而成就其“有用”的价值,老子思想中的“有和无”“阴和阳”“虚和实”这种对立统一的辩证观念深深地影响着建筑空间的构成。

在徽州传统民居建筑空间中,因受到程朱理学思想的影响,民居的空间中不仅有严格遵循理学思想中礼制要求的一面,也同样有着尊崇自然、超越礼法制度而达到“天人合一”的一面。这与老子思想中对立统一思想一脉相承,“有和无”“难与易”“高和下”等等哲学思想同样存在于传统民居的空间特征中。正是中国文化思想中特有的对立和统一的相互关联特性,成就了属于本民族传统民居的空间特色。

1 徽州传统民居的空间特征

徽州的地理位置处在安徽南部地区,山脉纵横,自古就有“八山一水一分田”的说法,可耕可居的土地面积较少。根据相关史书记载:“徽之为郡在山岭川谷崎岖之间,徽之四境:东有大鄣之固,西有浙岭之塞,南有江滩之险,北有黄山之扼。即山为城,因溪为隍。……自睦至歙皆为鸟道,萦于两旁,峭壁仅通单车。”[1]“地狭民稠”可以说是对徽州当地环境比较好的概括。因为徽州处在这种以山地为主的地理环境条件下,也就注定了徽州建筑不会像北方平原建筑那样空间宽阔而且建筑体量均匀。徽州建筑是由原北方士族在南迁以后和当地山越村民融合而成的一种建筑形式,北方士族所习惯采用的是院落式居住建筑,徽州当地村民是根据皖南地形地貌而采用了干栏式木楼建筑。皖南地区天气炎热潮湿,徽州传统民居首先要解决的问题就是住宅内部湿气较重和夏季时候阳光直射形成的暴晒问题。

在结合了当地的地形地貌环境特点以后,形成了以小天井为中心的两层多进制的建筑形式,即所谓的“厅井楼式民居”。清华大学单德启教授对徽州空间的特征归纳为:(1)汲取了“院落式”的特征,院落改为狭小的天井;(2)汲取了“地床式”的特征,住宅主要活动均在一层,只不过原来的四合院内正房和东西厢房合并为正厅和两侧卧房;(3)汲取了“楼居式”的特征,普遍构筑二、三层,而在一层亦架设木地板留通气层,并开设通气孔以防潮湿;(4)汲取了干栏巢居开敞的堂屋和挑台特征,将正中厅堂扩大并作成半开敞式,与天井空间连成一片[2]。徽州传统民居建筑采用这种建筑风格,不仅可以有效地解决因为地形地貌导致的用地面积狭小的问题,而且也可以将北方的院落式建筑与当地的干栏式建筑形成一个比较好的契机。

在北方移民的士族的“重礼守法”的思想影响下,形成了合院式群体建筑风格,这种建筑类型不仅在建筑的形式上与当地的建筑相融合,同时在建筑的空间思想方面凸显了传统儒家文化的礼制要求。“尊礼守法”一直都是徽州文化思想中比较突出的部分,不论是在日常生活中,还是在建造方面,儒家理学思想中的礼制要求一直都是深刻在徽州人脑海中的一条不可逾越的红线。

徽州是程朱理学的故里,徽州人是程朱理学的最好践行者。在建筑的空间组成方面,空间布局讲究轴线对称,建筑的空间排布也是基本有其固定的序列。在建筑的整体布局中严格遵循“长幼有序,尊卑有别”的礼法特点。“以北为尊”的思想影响下,北房(也称为北堂)一直都是整个家族中最尊贵长者居住的地方;“男外女内”主要表现在女眷一般都是居住在内院;“长幼有序”主要表现在长子和次子分别居住在东厢房和西厢房;“尊卑有别”则表现在一般家里的佣人居住在院落的南边部分或者偏僻的小房间内。

民居中的天井对整栋建筑有很重要的意义,在传统的理学思想中,天井对于“气”有一定的影响,天井过大,建筑的整体的“气”就会容易被泄露,天井过小的话,又会对建筑的“气”形成抑郁的影响,所以在建筑的群体布局中,天井和建筑群体有一定的比例关系。天井可以起到采光、通风、排水的作用,也就是所谓上通天纳气,下排污去晦,更是人们对自然的一种崇拜和向往。在天井下在房间内,通过天井就可以感受到一年四季的更替、清晨和暮霭,在一天中随着时间的推移,光线的明暗移动变化。似乎儒家严苛的礼制下,又有了“道法自然”和“道之为物,惟恍惟惚”的意境。

2 民居空间的“对立性”

《易经·系辞上》:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。”在传统徽州民居建筑中继承了这一哲学思想。从建筑功能布局中可以将整栋建筑空间使用部分划分为两大类:(1)居住使用空间(包括:卧室、客厅等);(2)院落交通空间(包括:天井、廊道等)。在居住使用空间中,房间功能和整栋建筑的位置,严格地遵循儒家思想的宗法制度以及礼制的严格要求,这一点与北京的故宫以及北京四合院的空间特征几近相同。

徽州作为程朱理学的发源地,诞生了程颐、程颢、朱熹等理学大家,在程朱理学的思想影响下,不仅是传统的民居建筑中要严格地遵循这一“规矩”,在村落的布置和徽州传统民居建筑中也必须要按照礼法制度中“规矩”的要求布置。“在中国古代,礼被非常突出的用于别等差、序人伦、通过礼制、礼仪、礼器等内容和手段,来维护和协调人伦、等级关系,达到社会稳定和统治的牢固。”[3]例如祠堂是一个村子或者一座建筑中最重要的组成部分,要将祠堂等这类祭祀性建筑放在整栋建筑或者是整个区块的最尊贵的位置。“君子将营宫室,先立祠堂于正寝之东。为四龛以奉先世神位。祠堂之制,三间,外为中门,中门外为两阶,皆三级。”[4]这其中就着重强调了祠堂位置的重要性,房屋的营建或者是整个村落的规划,都必须把祠堂的位置优先考虑,在房屋的建造中,对礼制的规定也是非常的纷繁复杂。“民之所以生者,礼为大,非礼则无以节事天地之神,非礼则无以辩君臣、上下、长幼之位焉,非礼则无以别男女、父子、兄弟、婚姻、亲族、疏数之交焉。”[5]房屋的空间布置首先必须考虑的就是“尊卑长幼内外”的礼制要求,其次考虑建筑的空间功能使用问题。似乎建筑就是儒家宗法制度的具象化代表,不符合礼制或者说不符合“规矩”的建筑在最初的立意上就是错的。

在看到徽州传统民居的空间和徽州的村落布局需要严格的以“规矩”的要求来作为设计思想的出发点后,从相对立的另一个角度,可以看到与礼制和“规矩”相反的另一面即超越礼制“道法自然”的追求。在徽州,每一个村落的选址和布局,不管从风水学说角度还是说从当地的地理位置,徽州人总是能找到与自然平衡的协调点。整栋建筑群或者村落的选址又是完全按着道家思想中讲求的尊重自然、顺应自然和自然融为一体的“天人合一”的思想进行营造。建筑的选址在整个自然环境中没有了人为礼制的要求,而是完全要和自然相融,与当地地形地貌相融,建筑本身就是对地方环境的一种装饰。礼制和各种人为的“规矩”在大自然的面前又显得那么微不足道,整栋建筑或者整个村子在远处看几乎是一种“浑然天成”的效果。从整体的环境视角看徽州建筑,建筑是徽州风景秀丽画卷中的一部分,因其“无”(无礼制要求)而成就其“有”。

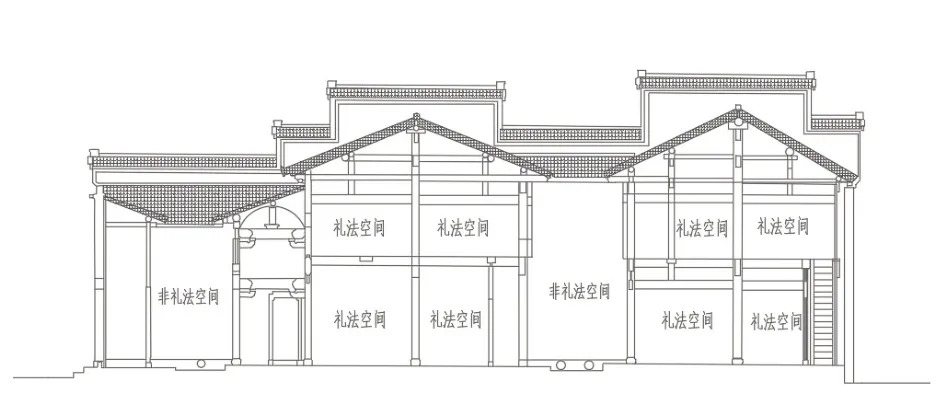

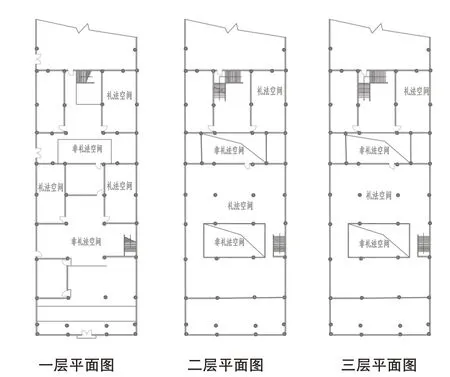

在单独的每栋建筑中,建筑院落交通空间显示出了与儒家思想和礼法制度相反的一面(图1)。小天井的布置和住宅中的院落景观布置中,又表现出了对自然的崇拜和向往“出世”的情怀。生活在这栋建筑群体中,当走进每一个房间,会让每一个人都会自然而然地想到自己在这个房间里面是什么样的角色?是长辈、晚辈、或者是客人?但是走出房间以后,在建筑群体的院落和天井中又会感受到这是没有礼制束缚的地方,也是与天地相接的场所(图3)。中国人从古至今都对自然有着超乎寻常的追求和热爱,与自然环境的相互融合,在建筑的空间设计中,也追求达到“虽由人作宛自天开。”这一点是几千年来都没有改变的特质,不管是皇家建筑还是普通的民居,都是这样的特点。在满足了必须要考虑礼制和道德观念的要求后,更多的是希望自己可以寄情于山水间。

图2 徽州常见民居剖面图(自绘)

图3 歙县呈坎村程宅(自绘)

传统民居空间中的礼制与非礼制、虚与实、明与暗、人为营造和无为顺应、儒家的“规矩”与道家的“道法自然”等对立性的特征,表现得更为清晰。这种对立的特点,已经从基本的由于墙体的围合而产生实体与空间的对立,提升到了空间使用性质差异,儒家礼制要求和道家的追求自然思想差异。《老子》中“万物负阴而抱阳”的阴阳平衡,阴阳对立思想,无论是从空间使用性质,还是人的思想需求来说,都是对阴和阳最好的诠释。

3 民居空间的“统一性”

《老子》第四十二章曰:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”孤阳不生,独阴不长,在老子哲学思想中,因为其对立性才会有统一性,事物单独的一个方面是不会构成一个事物的整体性,阴和阳、虚和实、有与无相辅相成,相反相成。老子在《道德经》中所阐述的“道”,那么如何解读“道”。老子阐述“道”的思想其中一部分是辩证法的对立统一原则。“因为有矛盾,有了阴阳,有了对立统一,事物才会是完整的,才会有矛盾性事物才会有发展的动力。道创生万物,内附于万物,以蓄养它们,培育它们。”[6]在老子思想中天地万物都有道所生养而出,道生一,即,天地万物在最初的时候是混沌初开,由道而生出了一。然后一生二,即孕育有了阴阳两气,然后阴阳两气相互对抗转化,孕育而成了三,继而有三生万物。老子在这里面阐述出“道”的思想核心即对立统一,因为有了对立性才是统一,没有对立,没有互相融合,则不可能称之为一体或者说完整的统一。儒家文化中的“和”就是对这种矛盾的对立性统一性最好的一种解读。

这点和老子“冲气以为和”所阐述的统一有异曲同工之妙。这也是中国的先秦哲人对世间万物的规律提升到了比较高的哲学范畴,事物存在着对立统一性和普遍的联系性。在老子的思想中,人是世间万物中的一部分,而建筑的产生,是人在有了安全性和居住性等需求以后,而衍生出来一种新的事物,那就可以推论出道生出了人,人生出了建筑,从其中的源流可以分析出建筑也由道所生。建筑的形成和发展以及设计的核心思想也必须遵循道的要求,符合道的规律。

传统的徽州民居建筑中也同样是这一哲学思想的践行者,民居中对程朱理学的礼制要求已经做到了完全符合。居住使用空间的功能排布,都是在首先考虑礼法的要求下布置,甚至在一定程度上会牺牲建筑空间流线和功能使用的合理性。例如传统的徽州民居建筑在徽州山区这样“地狭民稠”的地方,仍然是保留了合院式的基本格局,又要在符合宗法制度下建造,导致了建筑内部阴暗潮湿比较严重。但是即便是这样,徽州人仍然还是会选择这样营造布局。与此同时在这种有限的空间环境下,还是要留有一处与自然天地接壤的空间——天井和院落。天井和其他院落交通空间在满足了基本的采光、通风和交通作用之外,更主要的一层意义是在于有了与天或者说与自然直接联系场所。“四水归堂”中水的作用就是人和自然直接媒介,为了更贴切地表达水的价值,徽州人将水的概念与在传统的风水概念中是相当于财的象征意义联系在一起。每一栋民居建筑将雨水从建筑的四面八方汇聚起来,集中到自己家中院落,有了财从天降的寓意。“人与自然合而为一,人与自然辩证统一的关系,人只是自然中的一部分。”[7]徽州人在营造建筑的同时,也一定会考虑人—建筑—自然直接关系,人不会独立于自然,建筑也同样不会独立于自然,人—建筑—自然必须要找到一个可以平衡点,才是符合道的要求。

“这个阴阳构成所形成的群体建筑组合,自然是具有确定中心和明显中轴线的对称格局;有机有序的排列空间,这样,既充分体现了封建宗法礼制的观念,又在心理和视觉上给人以稳淀、平衡、秩序美的感受。”[8]从宏观的角度来说,以徽州传统民居为代表的中国传统民居,建筑的内部空间就是一个最好体现中国文化的代表,每栋建筑里面不仅有儒家的“君君臣臣父父子子”这种伦理道德的礼制秩序,也同样包含道家思想中的“道法自然”的非礼制特点。老子的“道”的辩证统一的哲学关系,“负阴抱阳”阴和阳互相对立,但是又互相的统一,才形成了具有中国人自己文化特质的建筑哲学。

4 结语

中国的传统民居建筑是融合了儒家思想和道家思想的综合体,是符合中国文化和哲学思想的建筑风格。著名建筑学家梁思成在向赖特请教建筑理论的时候,赖特曾经说过“最好的建筑理论在中国”。这给我们一个比较清晰的指示,中国是一个有着悠久历史的传统大国,建筑哲学思想的发展,要从本国的哲学思想中发掘出符合本国文化的建筑理论。从优秀的传统文化中汲取营养,提炼出传统民居中最深远的哲学思想,才可以把握准属于本民族的思想内核。老子“道”的思想深厚,对立统一的辩证观只是其中的一部分,道家思想对中国文化的影响源远流长,建筑哲学思想的发展对建筑的设计有追根溯源的意义。建筑的空间设计要着重考虑天、地、人三者之间的联系,从生命与自然之间协调的角度去思考建筑的意义。在对传统民居建筑中的这种“对立”与“统一”的建筑哲学思想研究后,为发展民居建筑,提供基础逻辑思考。