高中语文涉秋篇目教学活动的实施

董琳楠

摘 要 物色描写是中国古代文人割舍不掉的情结,惜春悲秋也是中国古代作品常见的主题。但物色描写并不仅仅是为了描写景色,往往还蕴含作者丰富的情感内涵,寄寓作者“怀才不遇”“忧国忧民”以及“奋发向上”等复杂的思想情感。因此,本文选取高中语文统编教材中的涉秋篇目作为研究对象,以新课程标准为指导,对涉秋篇目教学提出可行的建议。

关键词 高中语文 涉秋篇目 教学活动

语文涉秋篇目教学背后隐藏着一个文学命题——中国文人的涉秋情怀。为启发学生对中国文人的涉秋情怀进行思考,笔者围绕教学目标和《沁园春·长沙》《登高》《故都的秋》《声声慢》共设计了四个教学活动,分别是撷取秋意象,分析其情感;对比涉秋阅读素材,领略不同;品味作者的语言风格;合作探究中国文人的涉秋原因及涉秋情感,旨在让学生在深入挖掘文本的同时,进一步领略中国文化的内涵。

一、学习活动一:撷取秋意象,分析其情感

1.撷取秋意象,描绘画面

《沁园春·长沙》《登高》《故都的秋》《声声慢》选取同为秋天的景物,但秋景、秋韵、秋味截然不同。毛泽东在“万山红遍”中抒发“壮阔昂然”;杜甫于“风急天高猿啸哀”中感慨“万里悲秋常作客”;李清照在“黄花堆积”的世界里“忧愁神伤”;郁达夫则渗透着“雅趣”与“物哀”。

笔者让学生从上述诗文中任选一幅图画,为画面命名,并从秋意象或景物、形声色态、画面组合、氛围意境等角度赏析。而学生从中可以作如下赏析:

《沁园春·长沙》中的景物为“万山”“层林”“漫江”“百舸”“鹰”“鱼”,形声色态为“红遍”“尽染”“碧透”“争流”“击长空”“翔浅底”。这些景物和谐相生,描绘了一幅万事万物都在努力生长、蓬勃发展的图画,营造了一种雄浑壮阔、生机勃勃的意境。“层林尽染”形容秋天的树叶全部变红,给人视觉上的冲击,具有强烈的画面感。“漫江碧透,百舸争流”刻画了碧绿清澈的江面百舸竞发、争先恐后的热烈场面,以及“击”“翔”二字体现了万里长空中飞鹰的矫健和碧江里游鱼的欢愉自在,体现了事物的动态美。

《登高》中的景物为“风”“天”“猿啸”“鸟”“落木”“长江”,形声状态为“急”“高”“哀”“飞回”“萧萧下”“滚滚来”。夔州在长江之滨,以风大和猿啼闻名。低空旋转的鸟群,水清沙白的小洲,萧萧而下的木叶,滚滚而来的江水,这些景物组成了一幅气势磅礴的长江秋日图。但“哀”字与“滚滚江水”组合又令人生出韶光易逝、人生迟暮的感伤。

《声声慢》中的景物为“酒”“风”“雁”“黄花”“梧桐”,形声色态为“淡酒”“风急”“旧时雁”“黄花堆积”“兼细雨”。这些景物组成了一幅落寞之图。词人一人饮酒,看到旧时雁、堆积的黄花,感慨雁是相同的,但人已经不同了,国破家亡,花开花落,自己也青春不再,酒之味就消解了。

《故都的秋》中的景物有“牵牛花”“槐蕊”“秋蝉残声”以及“秋雨”,形声状态为“日光点漏下的稀稀疏疏的牵牛花”“满地落蕊,踩上微软的触觉”“嘶叫、衰弱的蝉声”“有味的秋雨”。这些景物描写构成了一幅北平秋景图,带有些许悲伤、眷恋、喜爱之感。

2.感悟意境,分析情感

当学生完成上一阶段的赏析之后,笔者带领学生进入感悟意境阶段,让学生分析意象及意境背后的情感。笔者在这一阶段设置了以下几个问题,让学生带着问题分析情感:

(1)《沁园春·长沙》是毛泽东从上海回湖南开展农民运动时重游橘子洲所写的,他面对“萬类霜天竞自由”的壮丽秋景填下了这首词。作者想通过这首词传递什么样的情感?

(2)《登高》中“悲”与“独”两种情怀的内涵是什么,全诗又是如何抒发这两种情怀的?

(3)《声声慢》中的愁可以分为几个层次?词人为何而愁?她的愁情外化为哪些物象?

(4)《故都的秋》中作者没有详写北平的著名景点,而是着重描写牵牛花、槐蕊、秋雨等平凡的事物,这是为什么?北平的秋为什么在郁达夫笔下具有特别的美?作者说“中国文人与秋的关系特别深”,请结合自己熟悉的作品加以印证。

二、学习活动二:对比涉秋阅读素材,领略不同

在学习活动二,笔者主要让学生比对四篇涉秋文本的不同之处,因为即使大家都在写秋,但是对于秋天,不同人的感悟是不同的。例如,在《登高》中杜甫的秋有高远辽阔之感,《声声慢》中李清照的秋就有凄婉寥落之意。再者,同样都是颂秋,《沁园春·长沙》充满激情,而《故都的秋》就有清冷悲凉的韵味。在这个学习活动中,对比重点为涉秋风格、悲秋情感以及颂秋意境。

1.涉秋风格对比

教师引导:《沁园春·长沙》《登高》《故都的秋》《声声慢》都是涉秋篇目,它们都有相同之处——都具有涉秋的元素存在,但是它们的涉秋风格是不同的,从哪里可以体现?学生分析:《沁园春·长沙》与《故都的秋》是颂秋,《登高》和《声声慢》是悲秋。在《沁园春·长沙》中“万类霜天竞自由”以及词中浓烈的色彩都在表现青春激昂;在《故都的秋》中开头的“不远万里”以及“愿舍去生命的三分之一”都在表现深深的眷恋与热爱;《登高》一句“万里悲秋常作客”已经表明了悲秋;《声声慢》中的“黄花堆积”等也点明了悲秋。

2.悲秋情感对比

教师引导:在上个环节,我们已经归纳出四篇涉秋文本的所属风格,接下来重点分析悲秋篇目的情感。

学生分析:《登高》与《声声慢》都是悲秋篇目,二人都在感叹人生,但因为人生经历的不同,两人所感慨的人生也不同。《登高》中更多的是“人生迟暮”“离家千里,思念亲人”“漂泊无依”以及“身体多病”“孤寂一人”的情感;《声声慢》中更多的是“愁”,“想念亲人”“想念故国”以及“孤独寂寞”的情感。

3.颂秋意境对比

教师引导:《沁园春·长沙》与《故都的秋》是颂秋篇目,接下来分析颂秋篇目的意境。

学生分析:两篇涉秋篇目的意境是完全不同的,《沁园春·长沙》的意境雄浑壮阔,而《故都的秋》却是文字中带有一种悲凉之感。

三、学习活动三:品味作者的语言风格

诵读是通向文本的直接途径。在这一教学活动中,笔者选取的主要教学方式是学生自主诵读、教师带读,旨在让学生学习诵读的技巧,并通过诵读感受文本语言的魅力。

1.虚心涵泳,诵读文本

教师导入:《沁园春·长沙》《登高》《故都的秋》《声声慢》都有自身独特的语言结构,对此,我们应从修辞、句式、语言风格等方面细细品味,读出独属于这一篇的情怀。

学生分析:《沁园春·长沙》中诗人要表达的是一种昂扬、壮阔的情怀,并且韵脚为秋、头、透、流、由、愁、稠、遒、侯、否、舟,押的是(ou)(iu)的韵,开头大,情感昂扬向上。还有“恰同学少年”中的“恰”字起到一个引领作用,这里的“恰”就要单独拿出来,稍微停顿一下,后面几句就要读得连贯一些,顺畅一些。同时不可把“粪土”和“当年”连起来读,因为“当年万户侯”是连起来用的。所以,在朗诵诗歌前可先划分节奏,标出停顿、重音和韵脚,再品味情感。[1]又如,《声声慢》选用了细微短促的入声韵,还使用了“寻寻觅觅”开口特别小的齿音,带有凄凉的感觉,读《声声慢》就需要放慢节奏。

2.阅读其他作品,感受其风格

教师引导:毛泽东、杜甫、李清照、郁达夫都是有着自我风格的作家。例如,杜甫形成了沉郁顿挫的风格,李清照开创了“词是一家”,郁达夫的作品带有浓烈的颓废色彩。这几篇诗文也很能代表作者的风格,而作者的写作风格和他们的经历息息相关,阅读自传或品读作者的其他诗文能更好地把握他们的语言风格。对于《沁园春·长沙》,我们可以阅读埃德加·斯诺的《毛泽东自传》,诗词可以读《卜算子·咏梅》《沁园春·雪》;对于《登高》,可以阅读《茅屋为秋风所破歌》《春望》《望岳》《阁夜》等;对于《声声慢》,可以阅读《点绛唇·蹴罢秋千》《一剪梅》(红藕香残玉簟秋);对于《故都的秋》,可以阅读《郁达夫自传》与《沉沦》。

四、学习活动四:合作探究中国文人的涉秋原因及情感

在这一活动中,笔者带领学生由浅入深、步步深入、追根溯源,合作探究中国文人的涉秋原因及情感,探究涉秋文化最本质的特征。

1.合作探究涉秋原因

笔者让学生以小组合作的形式探究中国文人的涉秋原因,以及中国文人面对秋天为何产生不同的情绪。学生通过深入分析,可得出以下原因:首先,自然物候的直接触发。秋天是丰收的季节,也充满萧条和肃杀。中国是以温带大陆性季风气候为主的国家,物候变化多端但又呈规律性循环,形成了农耕文明,在一定程度上导致作家神经对秋天比较敏感。其次,生活方式的影响。中国在秋天审理犯人,战事也在农事结束后的秋天发起,所谓“以秋治兵”。[2]同时,秋闱在秋天举行,以及秋天有重阳节、中秋节,这些都在客观上影响了中国文人的涉秋情怀。最后,主观原因的影响。宋玉在《九辩》除了悼念屈原之外,主要是借悲秋抒发自己怀才不遇、孤独之情,进而批判楚国黑暗的政治现实。[3]但是刘禹锡的《秋词》赋予了秋天明朗向上的格调。总的来说,中国独特的气候特征、独特的生活和文化方式以及作者的主观心态使得秋文化在中国的土壤中枝繁叶茂。[4]

2.总结归纳涉秋情感

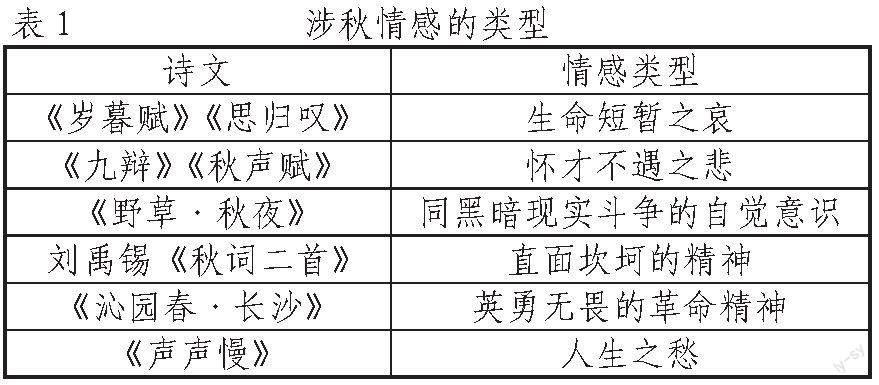

一般而言,涉秋作品的情感有生命短暂之哀、怀才不遇之悲、人生之愁,以及积极同黑暗现实斗争的自觉意识、英勇无畏的革命精神和能够直面人生坎坷的积极心态(见表1)。

总之,涉秋作为中国文学史上的一个文学现象,是需要学生进行思考的。为什么中国文人有悲秋情结?为什么大量的古代作品出现秋天?这些现象的产生是否和中国文化、中国的文人气质有关?教师需引导学生透过表象看到本质,让其知其然,更知其所以然。

参考文献

[1]瞿明刚.宇宙图式·生命意识·季节悲情——中国文学春恨悲秋主题的“合力论”考察[J],学术交流,1994(05):84-88.

[2]赵振波.“悲秋”新探[J],辽宁大学学报(哲学社会科学版),1988(02):73-74.

[3]李金坤.杜甫《秋兴》八首与“悲秋之祖”《九辯》——杜甫对宋玉悲秋意识的承继与发展探微[J],云梦学刊,2020,41(02):45-55.

[4]范垂新.豪气纵横 逸兴遄飞——刘禹锡《秋词》二首赏析[J],课外语文,2013(17):39-40.