白洋淀生态环境修复保护路径研究

佟霁坤 赵建国 董 丽 刘存歧

(1 白洋淀流域生态环境监测中心 河北保定 071051 2 河北省生态环境科学研究院 河北石家庄 050000 3 河北省水环境科学实验室 河北石家庄 050000 4 河北大学 河北保定 071002)

引言

白洋淀生态修复和保护分为3 个阶段。第一阶段,保水质,精准治理和管控污染源;第二阶段,系统治淀攻坚阶段,提升生物多样性和系统稳定性,提高白洋淀生态系统健康水平;第三阶段,发挥生态系统功能,提供优良生态产品,为申请建立国家公园做准备。目前,第一阶段已经完成,经过上下游的协同,白洋淀生态环境修复取得阶段性成功,水质从劣Ⅴ类提升到全域地表水Ⅲ类。现阶段,白洋淀正处于从污染治理为主向污染治理与生态恢复并重转化,迈入生态修复为主的新阶段。

1 白洋淀流域水生态环境现状及问题

1.1 水污染形势依然严峻

1.1.1 水质依旧存在不能稳定达标的隐患

2018 年以来,随着入淀河流治理、村落环境整治、旅游污染控制等治污措施的逐步推进,白洋淀水环境质量实现跨越式改善,取得阶段性成功。结合白洋淀实际情况分析,由于夏季底泥释放速率高、水生植物衰败释放、藻类爆发和防汛降水等因素耦合叠加,造成夏季水质处于全年最差水平,化学需氧量和总磷为淀区最具挑战性的考核指标。淀区水质污染程度在空间上呈西高东低,鸪丁淀-藻苲淀、关城-端村等区域污染较重;年内呈季节性变化,夏秋季水质相对较差,春冬季水质较好。

1.1.2 面源污染与汛期水质恶化现象普遍

随着白洋淀流域污染管理、治理水平的提升,点源污染问题已得到有效控制,但面源污染问题逐渐凸显,汛期暴雨径流导致的面源污染已经成为白洋淀流域水环境污染的重要原因。由于水量较大、污染物浓度较高且时间较为集中,汛期城市面源对淀区生态脉冲影响较大。白洋淀汛期面源主要为保定市城市面源,主要污染物为总磷,较易造成水环境污染[1]。外源磷进入淀区造成局部水域藻密度增加,夏季COD 浓度上升。

1.1.3 点源精准管控内源占比突出

未开展白洋淀系统化综合治理前,外源为主要污染源。随着白洋淀生态修复和保护进入第二阶段,工业污水全部集中处置,污水处理厂贡献率虽然依旧占比较大,但已经达到《大清河流域水污染物排放标准》,内源贡献率上升。据河北省生态环境科学研究院编制的《2022 年白洋淀流域高分辨率污染源清单报告》显示,COD 淀内污染源与淀外污染源污染负荷基本持平,最主要的污染源为污水处理厂,污染负荷占总污染负荷的37.57%;总氮淀内污染源与淀外污染源污染负荷占比约为6:4,底泥释放污染负荷最大,占总污染负荷的29.56%;总磷淀外污染源污染负荷略高于淀内污染源,污水处理厂为主要污染源,污染负荷占总污染负荷的33.06%。

1.2 水生态系统退化严重

1.2.1 生态系统退化呈亚健康水平

水生植物在水质净化、食物链构建、维持生态系统稳定性等方面发挥着举足轻重的作用。受人为干扰影响,白洋淀水生植物种类降低,底栖生态环境不稳定,食物链不完整。随着白洋淀治理力度加大,生态系统得到一定修复,但沉水植物物种丰富度低、生物量小,且以耐污种为主,底栖生态环境仍很脆弱。依据《河北省河湖健康评价技术大纲(试行)》对白洋淀进行生态系统健康评价,显示呈亚健康水平。部分区域沉水植物生物量低,物种单一且为耐污种。沉水植物覆盖度降低,造成污染物沉积作用减弱,底泥释放增加,藻密度升高、透明度降低、溶解氧波动大,水质自净能力差。

1.2.2 白洋淀生态系统总转化率低

白洋淀的生态类型为典型北方浅水草型湖泊湿地,初级生产力较高,但食物网简单,食物链较短,能量循环和杂食性指数较低。白洋淀部分区域生物量高达40990 g/m2。经ECOPATH 模型核算,草型淀区生态系统的总转化效率为7.587%,低于太湖、千岛湖总转化效率。通过碎屑链和牧食链传递的系统总能流分别为46%和54%。初级生产量仅9.185%被摄食,碎屑仅6.837%被利用,其剩余能量因矿化沉积脱离系统。白洋淀草型生态系统成熟度指数生产量和呼吸比值(TPP/TR)为1.51:1,没有达到成熟生态系统标准[2]。

1.2.3 生物多样性较低

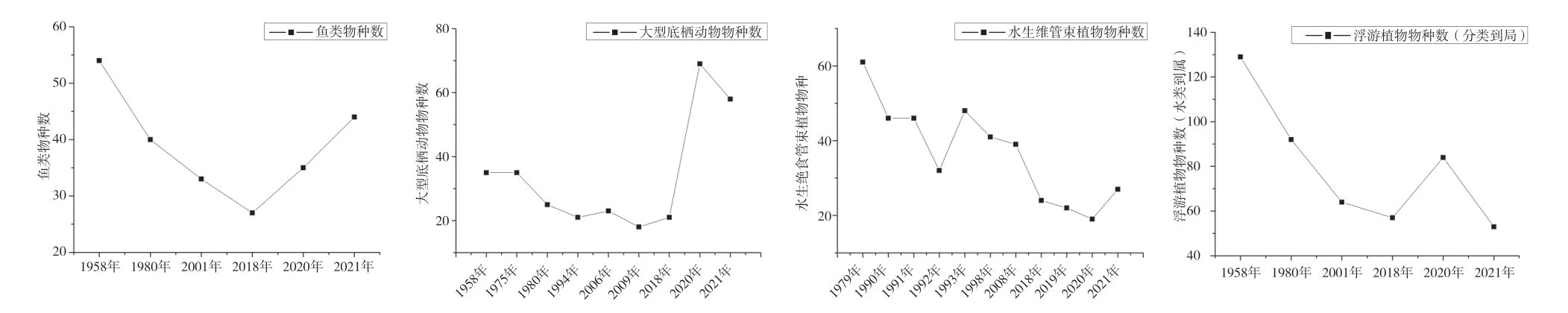

以1958 年作为白洋淀最接近自然的参照状态。1958~2018 年,白洋淀鱼类、大型底栖无脊椎动物、水生维管束植物和浮游植物等群落物种数均呈现急速下降趋势,2018 年前后出现拐点,物种数量开始上升,这可能与雄安新区建设后,系统、科学地对白洋淀进行整治有关,详见图1。白洋淀冬季冰下沉水植物种类过于单一,仅菹草1 种,缺少竞争,冰下菹草株高达1m,春季冰面开化后,迅速生长至2~3m,形成优势极高的单一种群,生物量极高。根据资料和现场监测来看,白洋淀共有土著鱼类54 种,经调查2021 年白洋淀共有鱼类44 种,消失的主要为洄游性和大型鱼类,白洋淀鱼类出现小型化、杂鱼化趋势。

图1 白洋淀部分生物物种数变化

白洋淀浮游动物生物量低的情况极为突出。与同类型湖泊相比,乌梁素海浮游动物物种数为109,平均丰度为2.17×104ind/L[3];太湖浮游动物物种数为122,平均丰度为8.2×104ind/L[4];而白洋淀浮游动物物种数为44[5],平均丰度为1.70×103ind/L[6]。白洋淀浮游动物的种类数和生物量明显少于其它浅水草型湖泊,浮游动物生物量较低,直接造成水中浮游植物生物量较高。

1.2.4 白洋淀特有水生生物保护形势严峻

《白洋淀生态环境治理和保护规划(2018—2035 年)》指出,中华鳑鲏为白洋淀特色水生动物且为生态质量优良的指示种。经2018~2012 年连续4a 生物多样性调查发现,目前中华鳑鲏、鳜鱼在白洋淀的生物量较低。中华鳑鲏(Rhodeussinensis)属鲤形目(Cypriniformes)鲤科(Cyprinidae)缩亚科 (Acheibgnathinae)鳑鲏属 (Rhodeus),是一种小型底栖性鱼类,每年的4~7 月份为其产卵旺季[7]。中华鳑鲏繁殖时,将卵产于河蚌的外套腔里,最合适的河蚌为5~8cm 宽的背角无齿蚌或圆顶珠蚌[8]。经调查,白洋淀中背角无齿蚌为偶见种,由于白洋淀主要的淤泥底质不是蚌类喜爱的砂砾底质生境,因此其生物量不大,从而造成中华鳑鲏生物量不高。鳜鱼为白洋淀特色水生动物,肉食性鱼类,白洋淀食物链顶级,经调查为偶见种。

2 白洋淀流域水生态环境修复措施

2.1 管理举措与时俱进持续开展生态修复

以《白洋淀生态环境治理和保护规划(2018—2035 年)》为指导,继续推进相关管理工作,出台生态修复落地措施和执行办法,围绕巩固白洋淀Ⅲ类水质攻坚成果和修复白洋淀生态系统的管理需求,践行生态文明理念,统筹城水林田淀系统治理,除传统的控源截污、内源治理、生态补水、河道管理等系统治理和协同治理格局外,还要创新、量化新阶段的生态修复具体措施。

2.2 加强系统修复推动水生态环境质量综合评价

目前,白洋淀水环境管理处于水质目标管理阶段,水环境质量评价主要依据化学指标,因此水质达标并不能表示水生态系统健康。以单一水质为核心的环境质量状况评价已经不能准确反映复杂的水环境健康变化趋势。白洋淀不同于深水湖泊、河流等生态属性,其具有独特的北方草型湖泊湿地的生态属性。为客观反应白洋淀水生态环境质量状况及变化趋势,应尽快建立一套白洋淀专用的,包括生物指标、水质指标、生境指标和干扰指标的综合评价体系,准确评价白洋淀水生态环境质量,实现从水质目标管理向水生态目标管理的转变。

2.3 加快生态清淤实施次生裸地生态修复

在对白洋淀底泥进行修复时,对污染较轻的底泥采用原位修复或自然恢复的方式,逐步改善底泥质量;对污染较重的底泥开展生态清淤试点后,进行精准清淤。鉴于目前生态清淤产生的较大舆情,因而应科学确定清淤范围、方式及时序,实现智能精准控制,确保清淤过程生态化,减少对水环境的污染效应,降低对底栖生态环境的影响。

清淤工程完成后,造成的大面积次生裸地应及时启动生态系统修复工程,采取有效手段提高水体透明度,种植多样水生植物先锋种或建群种、优势种,提高水中溶解氧浓度,营造适宜底栖动物、鱼类等生存的生态环境后,与周边水体融合,进行自然修复。

2.4 实施人工干预提高生物多样性

首先,增加水生植物生态位竞争。通过人工干扰,恢复淀区本土水生植物,增加水生植物多样性,尤其是冬季沉水植物的多样性,提高生态系统稳定性。其次,强化增殖放流和生态补水。恢复白洋淀鱼类多样性,提高淀区优良生态环境,同时针对部分洄游性鱼类繁殖问题,除考虑水质外,还要在增殖放流和鱼类繁殖期保证上游河流流速与水量,在鱼类繁殖期提高入淀河流水动力,创造洄游性鱼类繁殖条件,从而提高洄游性鱼类种类和生物量。最后,增殖放流大型鱼类和肉性鱼类,延长食物链长度,使食物网复杂化。

2.5 增加淀区连通性缩短换水周期

除保留少量的营造生态环境隔埝外,还应加快清除淀区影响水体连通的围堤隔埝,恢复淀区水体连通性,改善水动力条件,增加鱼类栖息地空间,塑造更加多样化的生态环境,促进鱼类多样性的恢复,推动生态系统结构的改善及功能的提升。

完善常态化补水机制,保证白洋淀入湖合理的水量,缩短换水周期,系统推进入淀河流补水绿色生态廊道的完善,增加入淀水量。建立水源调度动态管理机制,进一步强化王快水库、西大洋水库、安格庄水库等大型水库调水水源保障,统筹调度流域区域内水库水、雨洪水、再生水等水资源,充分利用南水北调中线近期富余水量,促进流域内重点城镇的污水深度处理,形成白洋淀及入淀河流生态流量保障体系,缩短淀区水动力较弱区域的换水周期。

2.6 发挥生态系统功能提供优良的生态产品

白洋淀湿地生态系统服务功能分为生产服务功能、生态服务功能和生活服务功能3 大类。其中,生产服务功能主要为渔业生产;生态服务功能由气候调节、水量调节、污染净化和提供栖息地组成;生活服务功能包括休闲娱乐和教育科研2 类[9]。

《白洋淀生态环境治理和保护条例》表明,在白洋淀内及淀边、入淀河流沿岸规定范围内,禁止从事水产、畜禽等养殖活动。因此,可弱化渔业生产的生产服务功能,但可提供更加绿色健康的其它产品。同时,在提高白洋淀生物多样性和生态系统稳定性后,提升气候调节、水量调节、污染净化和提供栖息地等生态服务功能,如规划建设白洋淀远景国家公园[10]。

结语

综上所述,通过科学管理、水生态环境综合评价、清淤后次生裸地生态修复、提高生物多样性、增加淀区连通性、缩短换水周期、提供优良的生态产品等多项治理措施,增加淀区环境容量和生态环境承载能力,不仅能提升淀区生态系统健康状态,也可不断改善白洋淀淀区水生态环境。