媒介融合时代安徽非遗文化科普设计策略研究

——以黄山毛峰制作工艺为例

李林森,李沐雨

(安徽工业大学 艺术与设计学院, 安徽 马鞍山 243032)

非物质文化遗产作为具有文化特色的传统生活方式的典型载体,是历史文化积淀的产物,是在历史发展过程中不断积累而形成的,具有明显的地域特征,因此具有“活态性”[1]。它会随着人们的文化、环境的变化而发生变化,需要我们在新的环境中传承、融合及创新。

一、安徽非物质文化遗产

(一)安徽非遗文化

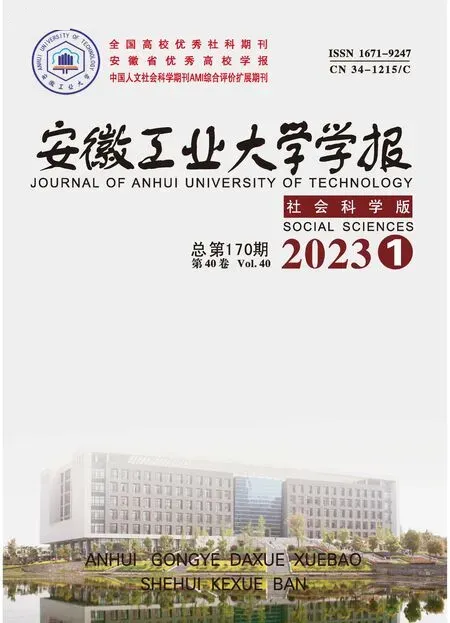

安徽文化是由徽州文化、皖江文化、庐州文化、淮河文化四个文化圈组成,从地理位置上以长江、淮河为界限,分为皖南、皖中、皖北三片[2]。根据中国非遗网数据统计,可以看出非遗在安徽的整体分布呈南多北少,形成了以古徽州为中心的非遗分布。按照中国非遗特色体系划分,非遗共分为十类,这十类非遗在安徽均有分布(图1)。从图1 中可以看出,在这十大种类中,传统手工技艺类发展明显,以徽州文化最为突出,呈现核心聚集分布,其中茶制作技艺占传统手工技艺类项目的19%。古徽州是传统的产茶区,笔者将以黄山毛峰为例,探讨其科普设计策略。

图1 不同类型非遗项目数量

(二)黄山毛峰

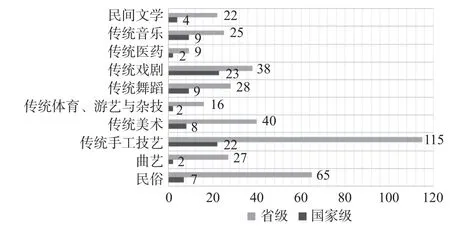

繁荣昌盛的徽州文化离不开徽商的崛起,茶又是徽商的四大主业之一,与徽州经济关系密切。徽州非物质文化遗产的茶文化行业,包括传统茶叶制作技艺、茶道和茶艺等(表1)。

表1 非物质文化遗产项目资源

黄山毛峰起源于清光绪年间(公元1875 年前后),起初因形牙尖似峰,取名“毛峰”,后冠以地名为“黄山毛峰”。《歙县志·物产》记载:“毛峰,芽茶也,南则陔源,东则跳岭,北则黄山,皆产地,以黄山为最著,色香味非他山所及。”黄山生态环境优渥、土壤肥沃、茶树坪品质上乘、云雾大[3]等都是黄山毛峰生长的关键因素。

黄山毛峰有着独特的等级分级,分为特级、一级、二级、三级。特级、一级为名茶(表2)。黄山毛峰的精品应是特级黄山毛峰,形似雀舌,匀齐壮实,白毫显露,色似象牙,金黄鱼叶,冲泡时雾气绕顶,清香高长,滋味鲜醇,汤色清澈,叶底嫩黄,肥壮成朵[4]。

表2 黄山毛峰等级分类

二、融媒环境下非物质文化遗产的科普设计

(一)“非遗”科普——黄山毛峰制作工艺

互联网和数字技术的发展,促使媒体信息传播的多元化,迅速渗透各个领域。融媒体的核心是将大众媒介时代的所有媒体形态整合起来[5],通过互联网实现不同媒介的相互融合。同时,融媒环境下的科普打破了传统的科普模式,实现科普信息的跨媒体传播,多元化地向公众传播信息。

科普是一个历史的、动态的、发展的概念[6],是用一种通俗易懂的语言,来解释种种科学现象和伦理的文字。“科普信息化”可视为科普实践对于信息化语境的应变,即“科普的信息化”,同时反映了科技信息在信息化语境中的传播和扩散,即“信息化的科普”。将科普信息化作为新的科普手段和方式,链接信息化社会,提供新的传播方式。融媒环境下“非遗”科普的传播可基于社交媒体中的科普公众号、微博、移动终端等获取信息,将传统科普方式与新兴媒介相互融合,扩大科普的覆盖面积,突破科普的时间、空间限制[7]。

信息可视化是将复杂的信息进行简单的视觉处理,通过文字、图形、符号元素以及色彩等融合,以事物的关联性对信息进行整理、分类、提炼,以简单的视觉化理解、分析、解读信息。“非遗”科普属于文化信息与科学普及的交叉领域,融合体现在两个方面:一是内容的融合,二是媒体形式的融合[8]。因而,“非遗”科普信息可视化需要把“非遗”的相关信息进行整理、分类、收集和整合,结合视觉设计的原则进行设计,以新的传播方式引发社会群众的关注度,从而使“非遗”得到有效传播。

(二)黄山毛峰制作工艺的科普视觉结构设计1.线性结构

非遗文化融合媒介设计科普传播,将黄山毛峰的历史以线性结构的方式展现,以图文结合形式更好地解读黄山毛峰(图2)。宋代嘉佑年间黄山就已经开始产茶,明代兴起,清代光绪年间“谢裕泰”茶行在黄山汤日、充川一带采摘肥硕嫩芽,经过精细的加工制作,远销东北、华北。由于特殊的杀青方式,使黄山毛峰的外形似白毫,芽尖像是峰尖,根据外形特色取名“毛峰”,后来依据产地改为“黄山毛峰” 。

2.对比结构

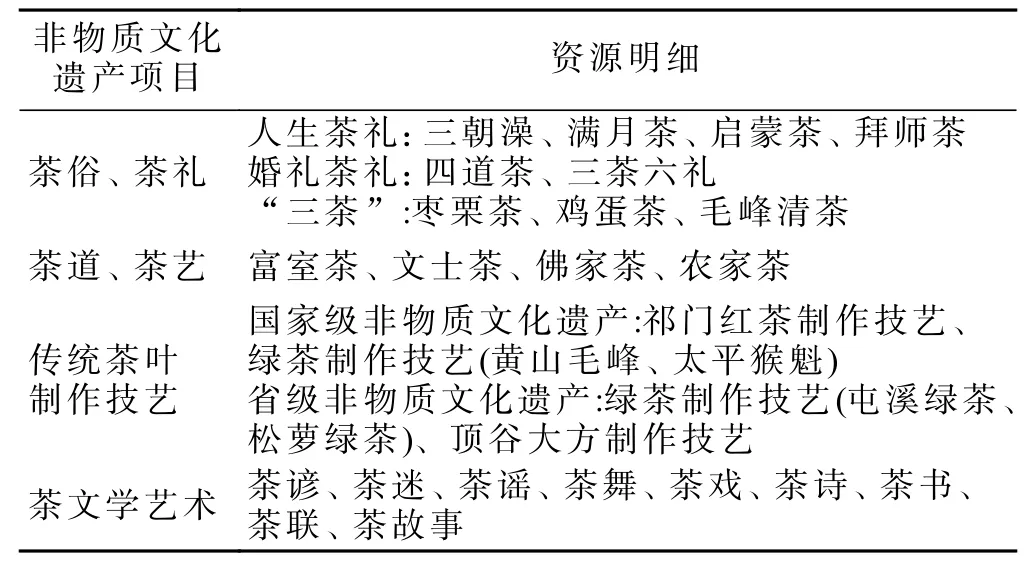

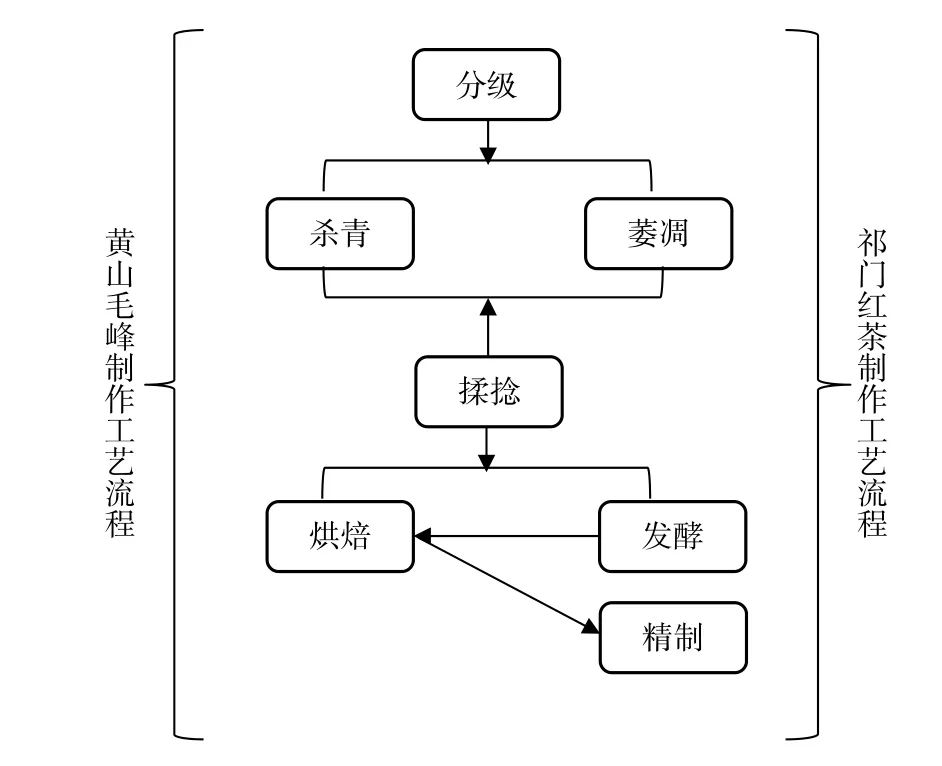

将徽州地区传统技艺类的绿茶制作工艺和红茶制作工艺相对比,分析个体制作工艺的特征。绿茶制作技艺(黄山毛峰传统制作技艺)和红茶制作技艺(祁门红茶制作技艺)虽同属黄山地区的非遗,但其工艺上还是有着些许的区别。黄山毛峰的制作工艺分为传统制作方法和机械制作方法,传统制作方法分为采摘、分级、杀青、揉捻、烘焙,机械制作方法分为杀青、理条、揉捻、干燥。祁门红茶的制作技艺分为初制和精制,初制又分为采摘、萎凋、揉捻、发酵、干燥,之后精制进行再加工,分为烘干、筛分、拣别、补火、均堆。两者的采摘标准就有不同(图3),黄山毛峰分为特级和1~3 级的等级区分,特级为清明前后采摘,1~3 级为谷雨前后采摘;而祁门红茶没有等级划分,采摘在清明、谷雨前后,以一芽两叶为主,高端精品茶以一芽一叶或是嫩芽为主。采摘方法上黄山毛峰除了等级划分之外,还要采取科学的采摘方法,以“留鱼叶采摘”为主。

图3 采摘

黄山毛峰制作工艺加工(以手工制作工艺为主)的第一道工序是杀青,祁门红茶制作工艺的第一道工序为萎凋,加工之前都需要进行分级处理,把不符合标准的叶、梗和茶果挑出,摊晾;第二道工序都是揉捻,以保证茶叶的肉质;第三道工序,黄山毛峰的制作为烘焙,用烘笼烘焙,烘焙以含水量为4%~6%为宜,拣去杂质趁热装桶,黄山毛峰的传统制作工艺就完成了。祁门红茶的制作需要以蒸汽发酵、烘笼干燥,到此,初制工艺才算完成,接下来进入精制工艺(图4)。

图4 黄山毛峰与祁门红茶制作工艺对比

(三)黄山毛峰制作工艺科普设计策略

黄山毛峰的制作工艺分为手工制作和机械制作,这里笔者着重分析手工制作。作为国家非物质遗产,手工制作已经慢慢地脱离当代人的生活环境,保护和传承手工制作的传统技艺具有重要意义。

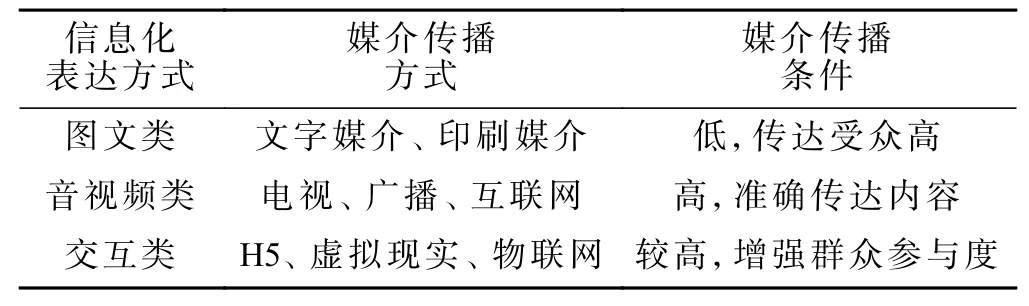

针对黄山毛峰制作工艺的科普传播、数字化保护和传承,以黄山毛峰制作工艺的信息化设计为核心,以信息可视化关键技术探索为支撑,对黄山毛峰制作工艺进行可视化设计。黄山毛峰制作工艺科普的关键在于信息化表达方式(表3)。目前文字媒介和印刷媒介还是占据主导地位,但面对互联网和新兴媒体的发展,传统媒介单一的传播效果已经不能满足大众对于信息的需求。因而,需要通过数字技术,将三种媒介传播方式相互融合、聚集,以产生新的融合媒体,进行更加准确、生动的信息传播。

表3 黄山毛峰制作工艺科普信息化表达方式

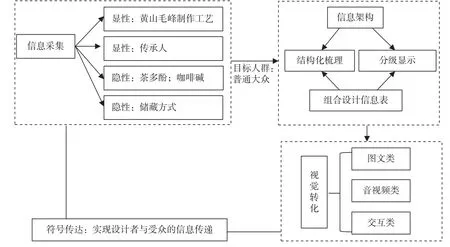

三种信息化表达方式的确立,需要针对受众的需求,针对目标人群进行信息的构建。黄山毛峰制作工艺的科普信息化表达,首先需要信息的采集,并对采集的信息进行整理、归类;其次是信息的架构,将信息有机地编排达到信息的有效阅读,将隐性信息和显性信息呈现出来;再次完成视觉的转化,利用三种媒介的传播方式,有机地融合传播信息;最后完成符号的传达,通过三种媒体的信息转化之后,把复杂的信息进行编码和解码,以符号为中介完成信息传播(图5)。

图5 黄山毛峰制作工艺科普信息构建

将黄山手工艺制作的显性信息和隐性信息罗列呈现,将科技与文化结合,除了科普黄山毛峰制作工艺,还可以了解黄山毛峰的鉴别、作用、泡茶方法、禁忌注意以及储藏方法等。

三、结语

随着互联网技术的发展,传统媒体和新兴媒体的结合可以通过多种渠道进行有效传播,扩大传播范围,提升传播效果。通过科普可视化的相关技术,揭示安徽非遗文化的物质基础和内在价值,形成相关地域非遗文化的科普信息可视化的方法,并将新旧媒体融合,为传统制作技艺文化的保护和传播提供新的科普平台,有效提高非物质文化传统技艺类的传播。采用文化+科技的方式,以普通受众为核心,在融媒的环境下完善科普信息化设计,提高非遗文化的传播效率。