不同产量水平冬小麦产量差异形成的干物质生产、转运及氮肥利用分析

王立红,张宏芝,张跃强,李剑峰,王 重,高 新,时 佳,王春生,夏建强,樊哲儒

(新疆农业科学院核技术生物技术研究所/农业农村部荒漠绿洲作物生理生态与耕作重点实验室/新疆作物化学调控工程技术研究中心,乌鲁木齐 830091)

0 引 言

【研究意义】小麦是世界上种植分布最广泛的粮食作物之一[1]。研究冬小麦产量差和资源利用效率差形成机制及缩差增效途径,是大面积持续提高冬小麦现实生产力的迫切需求[2]。小麦产量不仅受遗传基因的控制,还受环境因素的影响,如光、温、水、肥、土壤条件等[3-5]。穗数差和粒重差是导致模式间产量差形成的主要原因[6]。研究不同产量水平冬小麦下干物质与氮素积累、转运及利用的差异,为缩小新疆冬小麦产量差及高产栽培提供理论依据。【前人研究进展】段剑钊[7]认为当产量低于7 500 kg/hm2时,增加穗数和穗粒数均可增产,其中穗数效应更强;高于7 500 kg/hm2产量水平下,增产主要依赖于增加穗粒数。产量差与养分吸收、花后干物质积累量差密切相关[8]。提高花后群体光合积累量是群体质量的核心指标[9],小麦籽粒的形成取决于光合产物的积累及分配。较大群体利于花后生物量提高,较小群体会限制花后生物量提高,影响小麦增产[10]。花后光合物质是籽粒产量的主要来源,花前氮素积累是籽粒氮素的主要来源[11],小麦籽粒产量与开花期和成熟期的氮素积累量均呈极显著正相关[12]。张晶晶[13]研究认为,超高产水平(11 000 kg/hm2)群体总茎数、越冬期到成熟期的光合物质积累量、成熟期光合物质在籽粒中的分配量、开花后同化物量及其对籽粒的贡献率、越冬期至成熟期的氮素积累量、成熟期氮素在籽粒中的分配量及开花前营养器官氮素对籽粒的贡献率均显著高于高产水平(9 000 kg/hm2)。范婷等[6]认为花后干物质积累量差与产量差均呈极显著正相关。【本研究切入点】前人研究多集中于群体结构、限制因子、品种等,且在华北平原研究较多,新疆地域辽阔,冬小麦产量差异较大,光合物质积累及转运差异、氮素利用差异对产量形成差异研究较少。需研究不同产量水平下冬小麦干物质与氮素积累、转运及利用差异。【拟解决的关键问题】设置施肥和栽培管理措施4个产量水平,即高产Ⅰ≥9 000 kg/hm2;高产Ⅱ 7 500~9 000 kg/hm2;农户 6 000~7 500 kg/hm2;基础≤4 500 kg/hm2,形成3个产量差异,研究比较光合物质积累及分配、氮素积累转运及利用,分析新疆滴灌条件下冬小麦产量差异形成规律,为高产栽培提供依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

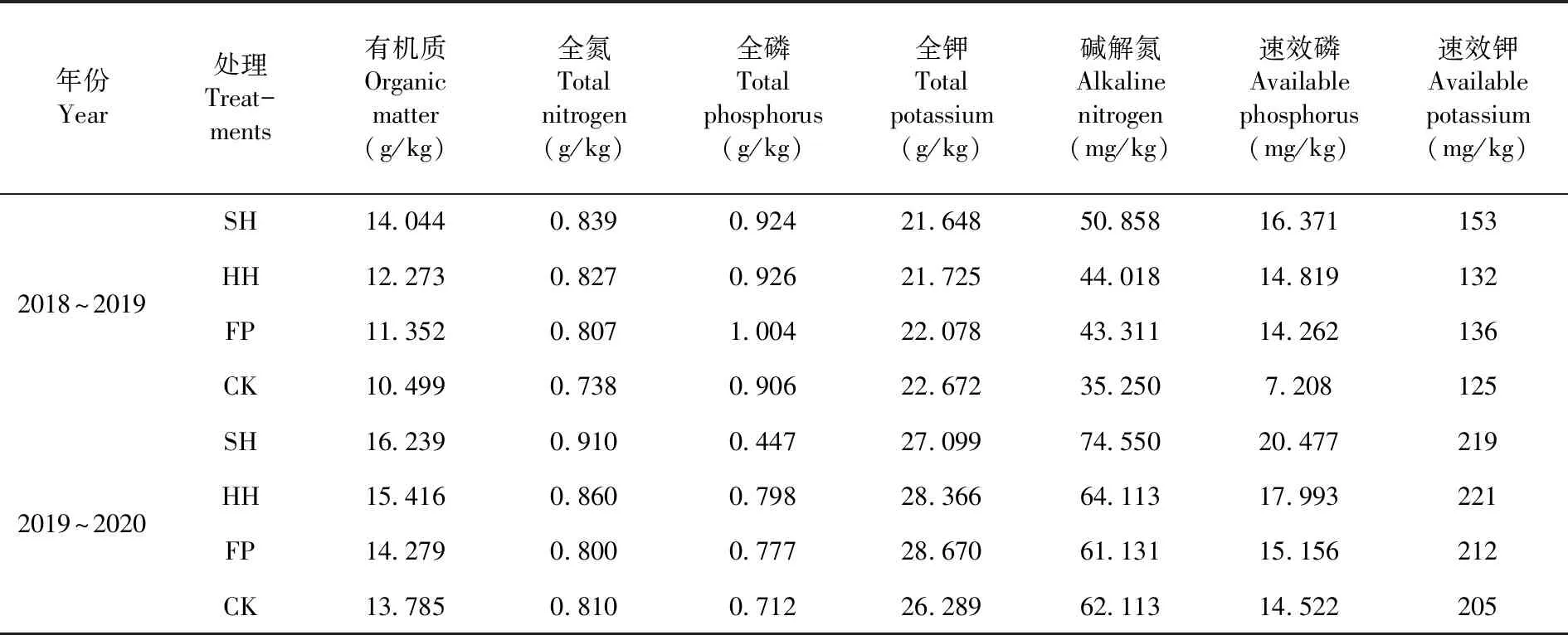

试验于2018~2020年连续2年在新疆昌吉地区(地处新疆天山北麓,准噶尔盆地东南缘,属中温带区,为典型的大陆性干旱气候)军户新疆农业科学院核技术生物技术研究所小麦育种基地(E 87°,N 44°10′),海拔高度756 m,年日照时数为2 700 h,年≥10℃积温为3 450℃,年平均气温6.8℃,年平均降水量为190 mm,无霜期为150 d左右。2个试验年度0~20 cm土层土壤基础肥力。2018~2019年和2019~2020年两个冬小麦年度均以新冬41号为材料。表1

表1 播前土壤基础肥力

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

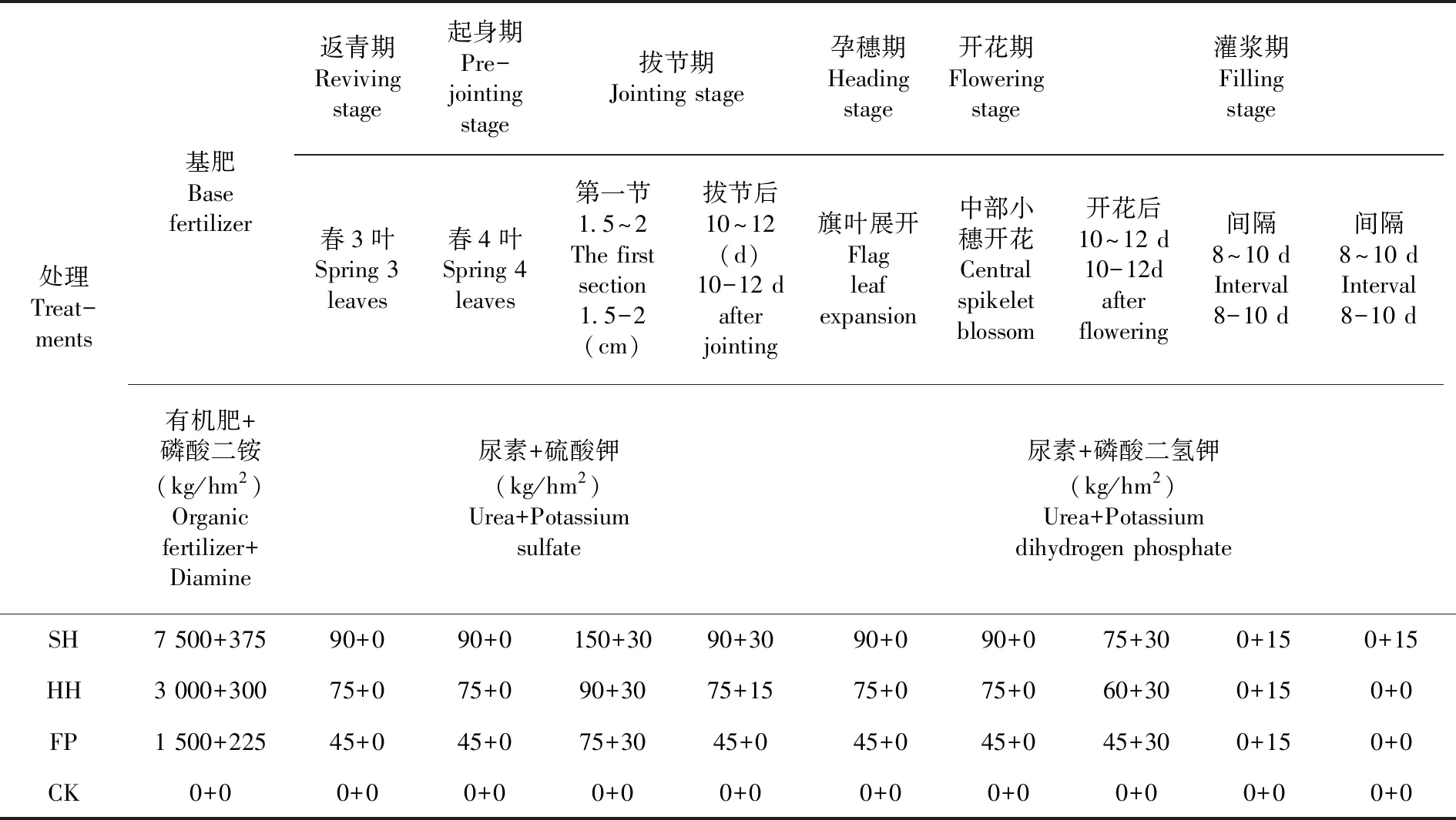

设置高产Ⅰ(SH)、高产Ⅱ(HH)、农户(FP)、基础(CK)共4种施肥方案。每个处理11 m×25 m=275 m2,每个处理3次重复。采用1管6行的滴灌带配置,行距0.15 m,播种密度为450×104株/hm2。灌水采用滴灌,水量用水表和球阀控制,田间滴水共9次,滴水量4 500 m3/hm2,追肥随水滴施。表2

表2 小区田间施肥情况

1.2.2 测定指标

1.2.2.1 群体总茎数

每个处理选取长势一致的1 m×3行定点调查,在出苗期、越冬期、拔节期、开花期和收获期调查群体总茎数[14]。

1.2.2.2 植株干物质

于冬小麦开花期、成熟期分别进行植株取样,开花期按叶片、茎秆+叶鞘、穗部三部分植株样,成熟期取叶片、茎秆+叶鞘、穗轴+颖壳、籽粒 4

部分植株样,样品取回后放入烘箱,于 105℃杀青 0.5 h,后 85℃烘至恒重,称量并记录各器官干物质量,后计算干物质积累量、运转量、运转率及对籽粒的贡献率。

采用薛丽华[15]方法计算花前花后干物质转运及对籽粒的贡献率;

花前干物质运转量=开花期营养器官干物质积累量-成熟期营养器官干物质积累量;

花前干物质运转率=花前干物质运转量/开花期营养器官干物质积累量×100%;

花后干物质积累量=成熟期干物质积累量-开花期干物质积累量;

花前干物质运转量对籽粒的贡献率=花前干物质运转量/成熟期籽粒干物质积累量×100%;

花后干物质积累量对籽粒的贡献率=花后干物质积累量/成熟期籽粒干物质积累量×100%。

1.2.2.3 植株氮素含量

称取粉碎后的小麦样品0.15 g,采用凯氏定氮法测定小麦茎、叶、穗的氮素含量。计算植株氮素积累与转运、氮素利用效率[12]和需氮量[15]相关指标。

各器官氮素积累量 = 各器官氮素含量 × 各器官干物质量;

花前氮素转运量 = 开花期植株氮素积累量-成熟期营养器官氮素积累量;

花前氮素转运效率 = 花前氮素转运量/开花期植株氮素积累量 ×100%;

花前氮素对籽粒氮素的贡献率 = 花前氮素转运量/成熟期籽粒氮素积累量 ×100% ;

花后氮素积累量 = 成熟期植株氮素积累量-开花期植株氮素积累量;

花后氮素对籽粒氮素贡献率 = 花后氮素积累量/成熟期籽粒氮素积累量 ×100% ;

氮素吸收效率 = 植株氮素积累量/施氮量;

氮素利用效率 = 籽粒产量/成熟期植株氮素积累量;

氮肥偏生产力 = 籽粒产量/施氮量;

吸氮量 (kg/hm2) = (籽粒产量(kg/hm2)× 籽粒氮含量(g/kg)+ 茎叶生物量(kg/hm2) × 茎叶氮含量(g/kg) + 颖壳生物量(kg/hm2) ×颖壳氮含量(g/kg))/1 000;

需氮量指每形成 1 000 kg 籽粒产量小麦地上部吸收的氮总量;

需氮量 (kg/Mg) = 地上部吸氮量/籽粒产量 × 1 000。

1.2.2.4 产量与考种

在小麦成熟期,从每个处理中随机选择5个1 m2样方,调查穗粒数、千粒重及有效穗数,并计算产量。

1.3 数据处理

采用Microsoft Excel 2010软件处理数据和绘图,采用DPS 7.05软件进行数据统计分析,以LSD法检验差异显著性(P<0.05)。

2 结果与分析

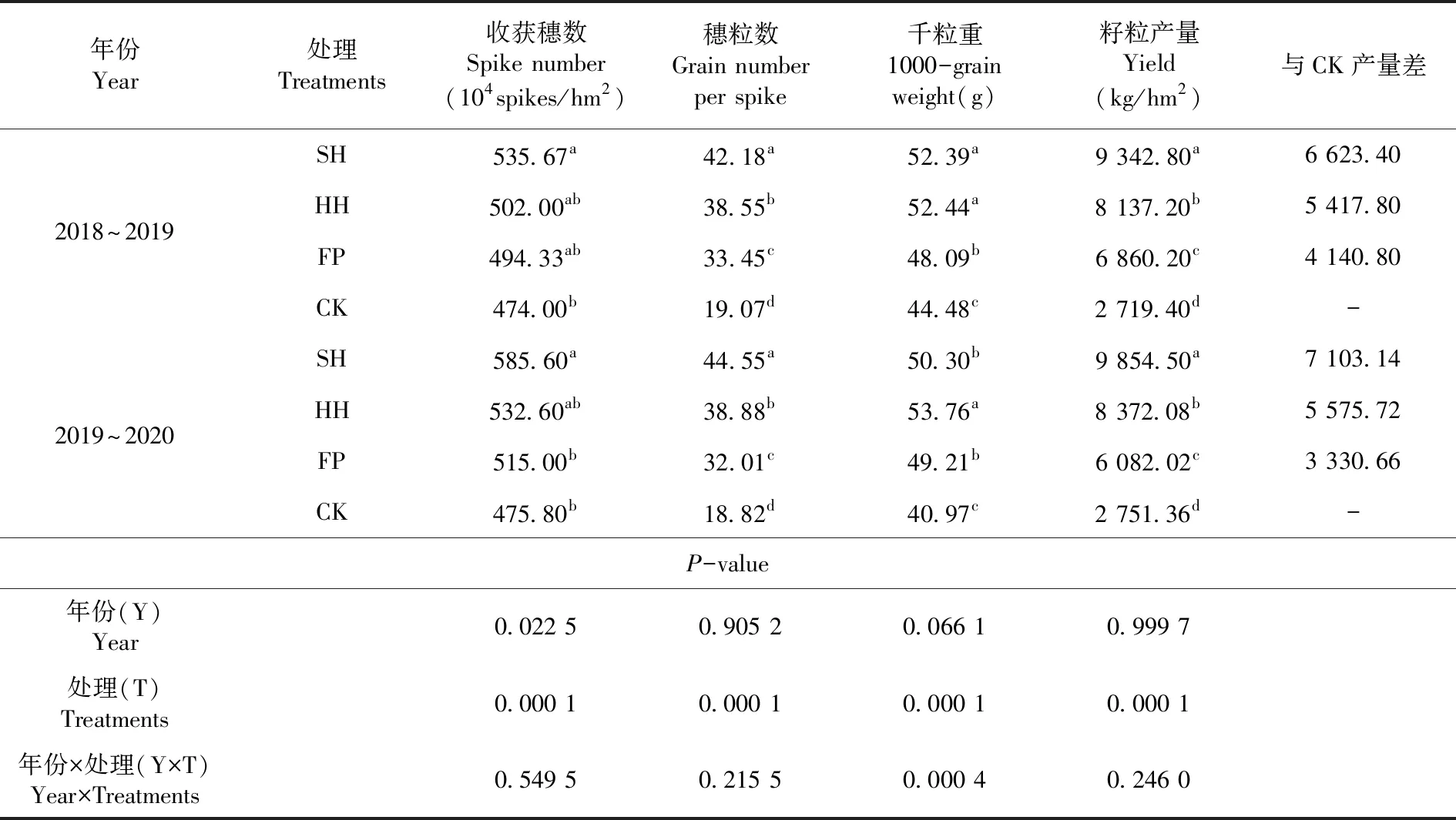

2.1 不同产量水平下冬小麦产量差异形成及产量构成因素

研究表明,当产量差为6 863.27 kg/hm2时,收获穗数差为85.74×104株/hm2,穗粒数差为24.42,千粒重差为8.62 g;当产量差为 5 496.76 kg/hm2时,收获穗数差为42.40×104株/hm2,穗粒数差为19.77,千粒重差为10.38 g;当产量差为3 735.73 kg/hm2时,收获穗数差为29.77×104株/hm2,穗粒数差为13.79,千粒重差为5.93 g。产量差越大,收获穗数差、穗粒数差就越大,千粒重差先增加后减小。表3

表3 不同产量水平下新疆冬小麦产量及产量构成因素

2.2 不同产量水平下冬小麦干物质积累、转运与分配的差异

2.2.1 干物质积累的差异

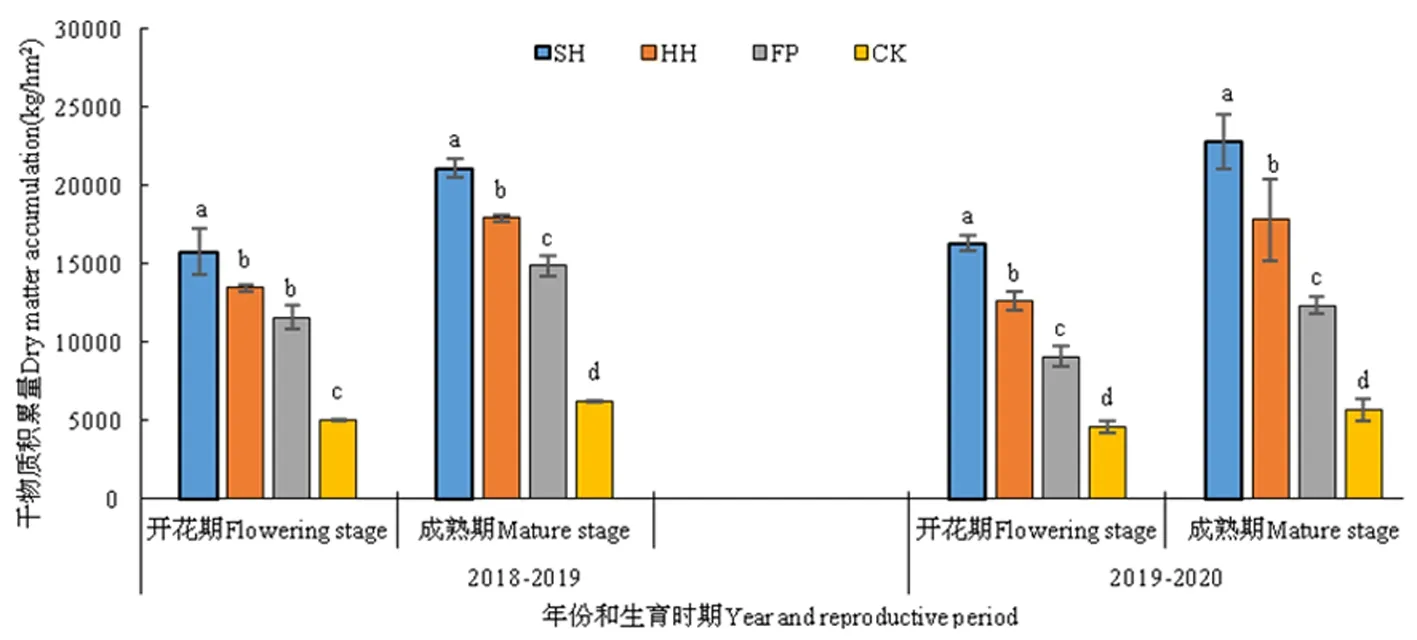

研究表明,4个处理开花期和成熟期干物质积累量均有差异,两个年度均以SH处理最高,2018~2019年度的开花期和成熟期分别比2019~2020年度的高-3.26%和-7.41%;HH处理,分别高6.73%和0.67%;FP处理,分别高27.49%和20.69%;CK处理,分别高9.69%和9.88%。两个年度平均,SH、HH、FP与CK的开花期干物质积累量差为11 221.65、8 220.05和5 527.81 kg/hm2,成熟期干物质积累量差为16 026.10、11 918.25和7 645.80 kg/hm2。干物质积累与产量一致性较强,产量越高,植株干物质积累量越大。图1

图1 不同产量水平下冬小麦干物质积累量的差异

2.2.2 干物质在不同器官中分配的差异

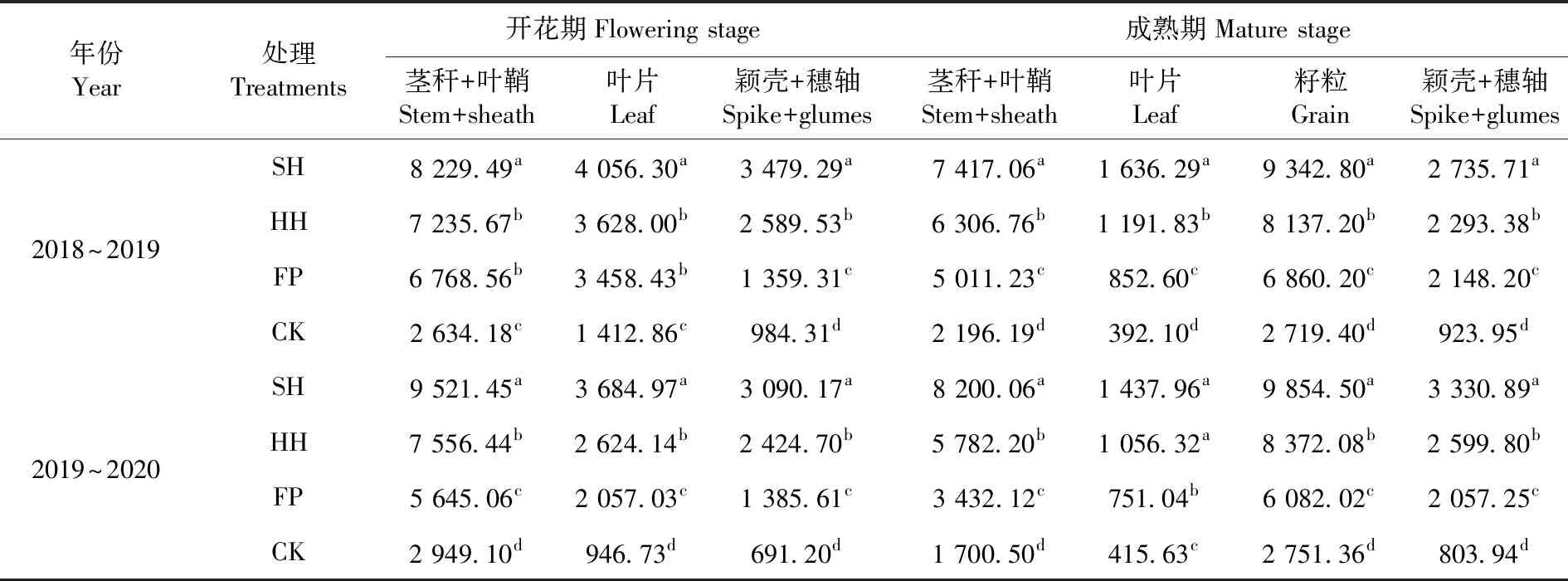

研究表明,开花期,4个处理不同器官干物质积累量均为茎杆+叶鞘>叶片>穗轴+颖壳,茎秆+叶鞘在2018~2019和2019~2020年度分别占总干物质的比例为52.20%~58.42%和58.43%~64.29%,产量差异越大,茎秆+叶鞘的占比约小;叶片在2018~2019和2019~2020年度分别占总干物质的比例为25.73%~29.85%和20.64%~22.64%,穗轴+颖壳在2018~2019和2019~2020年度分别占总干物质的比例为11.73%~22.07%和15.07%~19.24%。成熟期,茎杆+叶鞘、叶片的干物质向籽粒转移,4个处理各器官干物质分配差异较为显著,表现为籽粒>茎杆+叶鞘>穗轴+颖壳>叶片。两个年度平均,SH、HH、FP与CK处理的茎秆+叶鞘积累量差为5 860.22、4 096.14和2 273.33 kg/hm2,与CK处理的叶片积累量差为1 133.26、720.21和397.96 kg/hm2,与CK处理的穗轴+颖壳积累量差为2 169.36、1 582.65和1 238.78 kg/hm2。表4

表4 不同产量水平下冬小麦干物质分配的差异

2.2.3 干物质转运及对籽粒产量贡献的差异

研究表明,干物质积累转运和合理分配是提高作物产量的关键,随着产量差距的增大,花前干物质转运量增大、转运率及对籽粒的贡献率减小。2018~2019年度SH、HH、FP、CK花后干物质积累量分别比花前干物质转运量多34.98%、22.25%、-8.07%、-20.99%;2019~2020年度花后干物质积累量比花前干物质转运量多96.14%、64.36%、13.61%、-34.95%。随着产量差距的增大,花后干物质积累量及对籽粒的贡献率均增大。两个年度平均,SH、HH、FP与CK的花后干物质积累量差为4 804.46、3 698.20和2 117.99 kg/hm2。表5

2.3 不同产量水平下冬小麦氮素积累与转运的差异

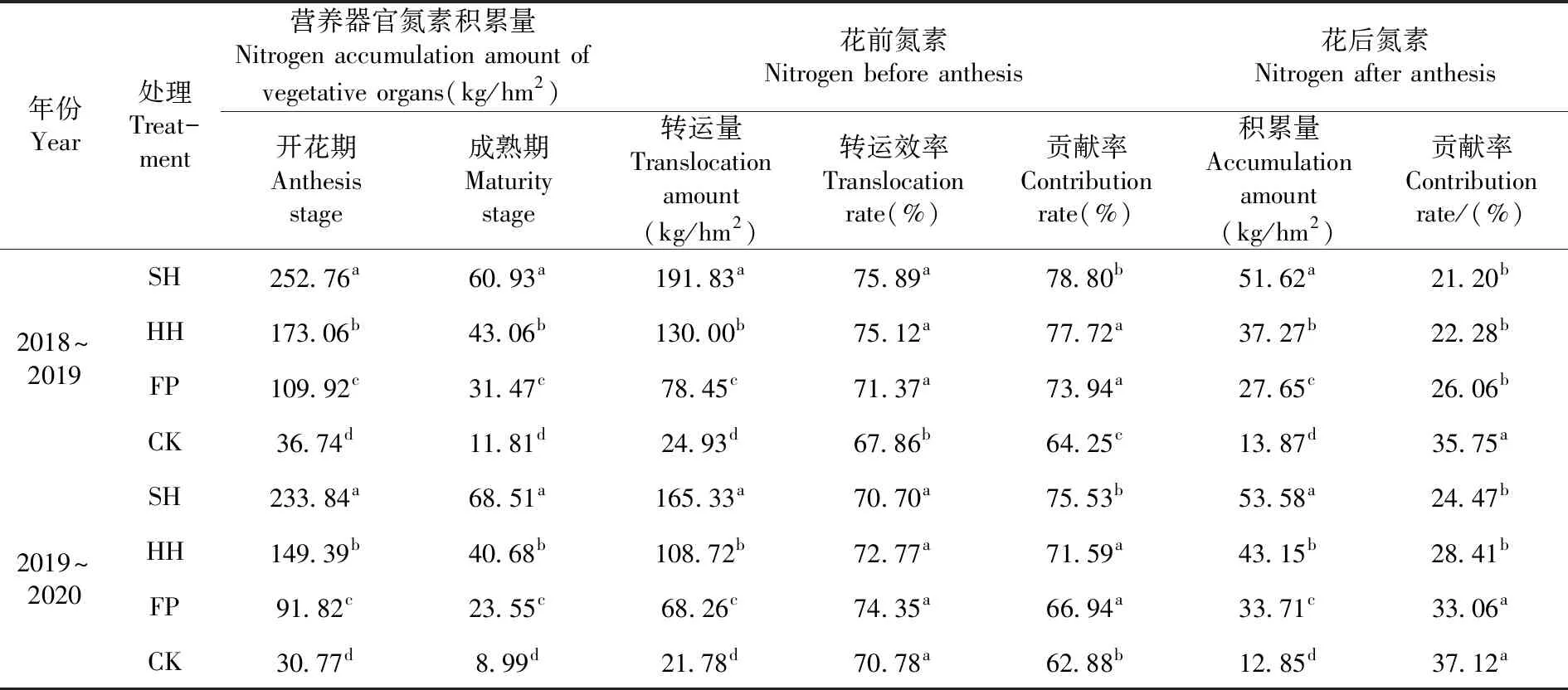

研究表明,产量水平差异越大,营养器官氮素积累量差异也就越大,开花期均远大于成熟期。4个处理相比较,SH处理的开花期营养器官氮素积累量在2018~2019年度分别是HH、FP、CK处理的1.46倍、2.30倍、6.88倍,在2019~2020年度分别是HH、FP、CK处理的1.57倍、2.55倍、7.60倍。花前氮素转运量和花后氮素积累量均呈现为SH>HH>FP>CK,FP处理花前氮素贡献率最高,随着产量差距的增大,花前氮素贡献率下降,花后氮素贡献率升高。表6

表6 小麦氮素向籽粒的转运量及其对籽粒的贡献率

2.4 不同产量水平下冬小麦氮素利用效率的差异

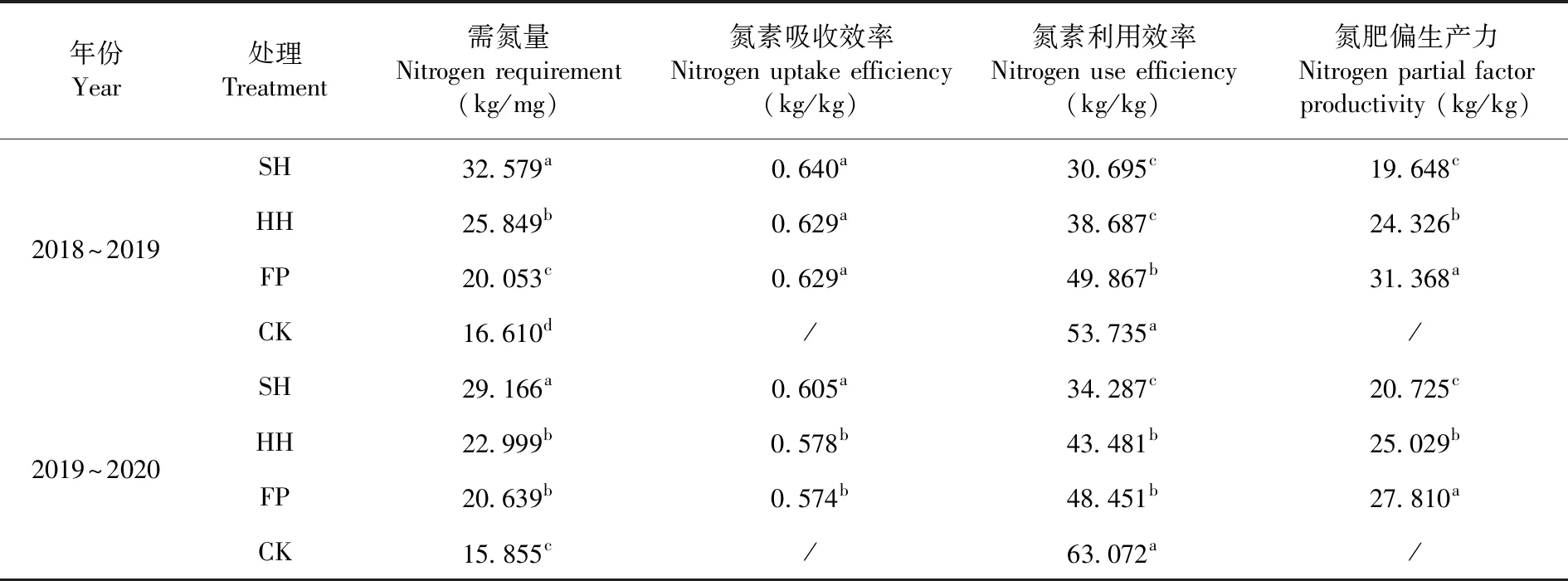

研究表明,每生产1 000 kg籽粒的需氮量随着产量差距的增大而增大。氮素吸收效率各处理差异不大;两年度氮素利用效率均以CK处理最高,2018~2019年度,CK处理的氮素利用效率分别是SH、HH、FP处理的1.75倍、1.39倍和1.08倍,2019~2020年度,CK处理的氮素利用效率分别是SH、HH、FP处理的1.84倍、1.45倍、1.30倍;两年度氮肥偏生产力呈现FP>HH>SH趋势。产量水平越高,氮素利用效率和氮肥偏生产力越低。表7

表7 氮素利用效率及需氮量差异

2.5 相关性比较

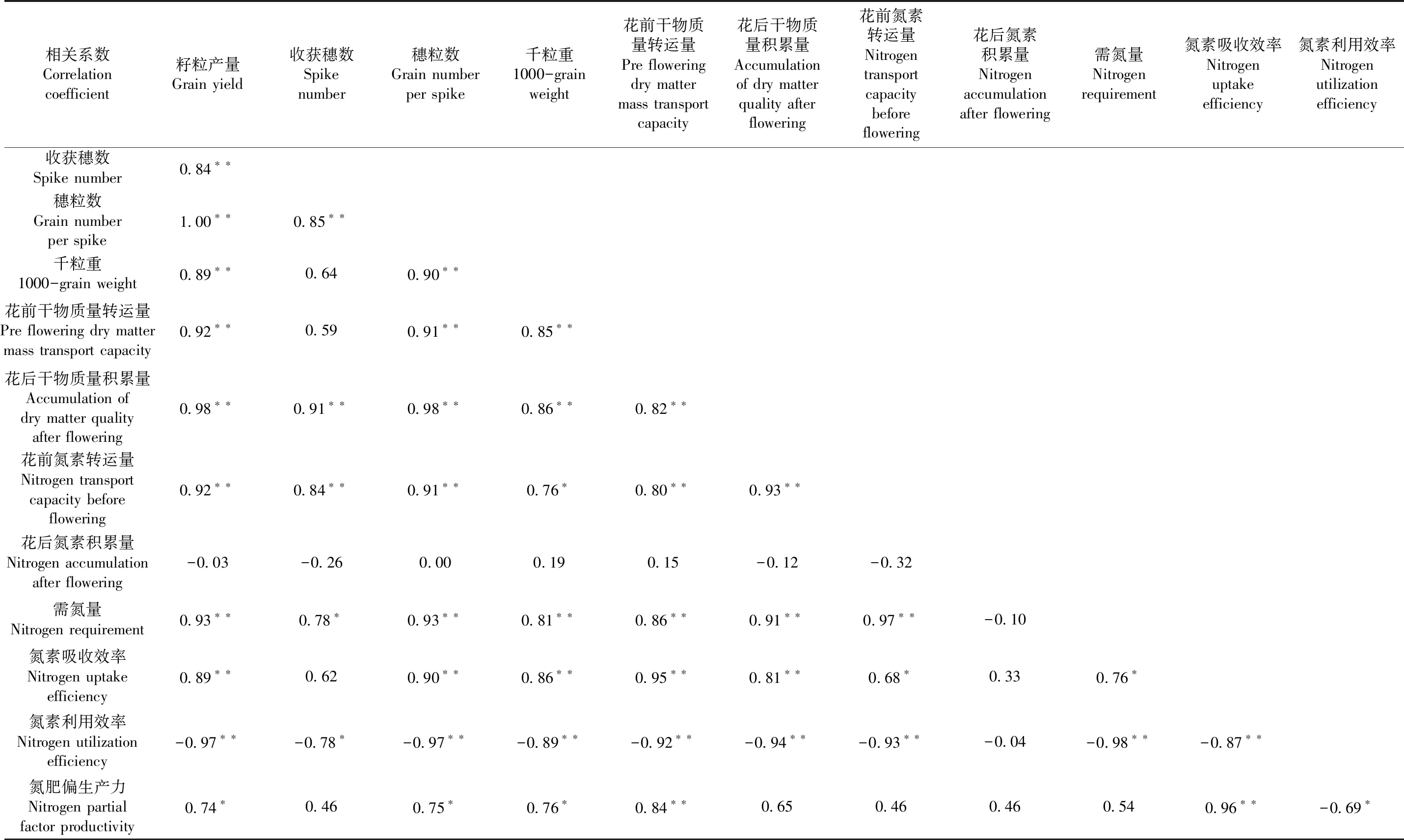

研究表明,产量三要素与籽粒产量的相关性大小为穗粒数>千粒重>收获穗数;籽粒产量与花后氮素积累量呈负相关,与氮素利用效率呈极显著负相关,与花前干物质转运量、花后干物质积累量、花前氮素转运量、需氮量及氮素吸收效率呈极显著正相关,与氮肥偏生产力呈显著正相关。成熟期植株氮素的积累主要集中在花前。氮素利用效率与需氮量、氮素吸收效率和氮肥偏生产力均呈负相关。表8

表8 相关性比较

3 讨 论

3.1 不同产量水平下冬小麦干物质积累与转运对产量形成的影响

小麦产量是由花后光合产物积累和茎叶贮存物质再分配形成的[16],其积累和分配与籽粒产量有密切关系[17],干物质是作物光合作用产物的最高形式,其积累和分配与籽粒产量密切相关[18]。小麦籽粒产量大部分来自花后光合生产的同化物及花前贮藏在营养器官光合产物的再分配[19]。研究发现[20,21],习惯种植模式(产量7 566.18 kg/hm2)花后干物质积累量对籽粒的贡献率为56.52%,超高产管理模式(产量9 519.90 kg/hm2)为57.21%。张晶晶等[13]认为高产处理(产量为8 221.88 kg/hm2)花后干物质积累量对籽粒的贡献率为64.34%,超高产处理(产量为10 002.67 kg/hm2)的为68.60%。丁彤彤等认为[22]不同基因型小麦品种花后干物质积累量对籽粒的贡献率为50%~80%,杨舒蓉等[23]的研究中7个品种产量均在4 400~5 000 kg/hm2,花后干物质积累量对籽粒的贡献率为44% ~80%。研究表明,新冬41号在超高产、高产、农户和基础产量水平花后干物质积累量对籽粒的贡献率为61.84%、58.59%、50.55%和41.78%,超高产管理模式和高产管理模式能有效提高花后干物质积累量,其花后干物质积累量对籽粒贡献率比农户管理模式分别提高22.33%和15.91%。花后干物质积累有助于提高籽粒产量,与范婷[6]和吕广德等[11]研究一致。

3.2 不同产量水平下冬小麦氮素积累、转运及利用对产量形成的影响

研究表明,花前氮素积累是籽粒氮素的主要来源,吕广德等[11]研究认为花前氮素积累对籽粒的贡献率有50%~60%,张丽霞等[24]认为有71.30%~83.37%,研究表明,花前氮素积累对籽粒的贡献率为62.88%~78.80%,超高产、高产、农户产量水平分别比基础产量提高21.40%、17.45%、10.82%,在滴灌条件下,通过施肥(氮磷钾配施,尤其是生育后期磷钾肥随水滴施)和栽培管理措施,提高营养器官的氮素累积量及花前贮存氮素的转运量,有利于获得高产。研究还表明,需氮量随着产量水平的提高而提高,产量为9 000 kg/hm2(SH)时,两个年度分别需N 286和 262 kg/hm2;生产7 500 kg/hm2(HH)小麦,两个年度分别需N 199和 174 kg/hm2;产量为6 000 kg/hm2(SH)时,两个年度分别需N 128和 128 kg/hm2。

4 总 结

对于基础产量(2 735 kg/hm2),当产量提高约3 700 kg/hm2时,需提高花前干物质转运量3 210 kg/hm2、花后干物质积累量3 259 kg/hm2,需N 128 kg;当产量提高约5 500 kg/hm2时,需提高花前干物质转运量3 413 kg/hm2、花后干物质积累量4 840 kg/hm2,需N 187 kg;当产量提高约6 800 kg/hm2时,需提高花前干物质转运量3 651 kg/hm2、花后干物质积累量5 946 kg/hm2,需N 274 kg。缩小产量差需在适宜收获穗数的基础上,协同提高穗粒数与千粒重;达到9 000 kg/hm2的产量水平更需注重穗粒数的提高,达到7 500 kg/hm2的产量水平更需注重千粒重的提高。