从多点、线性到多维

——皖浙区域畲族音乐文化空间的阐释与实践

许秋实 王瑞奇

(1.安徽信息工程学院电气与电子工程学院 安徽 芜湖 241000 2.上海音乐学院作曲系 上海 200000)

无论是在人类学还是民族音乐学的研究领域中,研究者的视角早已不再局限于一村一镇的个案式观察。从“全局性”和“整体性”方面考虑,由个案出发,展开追溯,由这条线形链条对多个个案进行串联,形成由“多点”围绕串联的线性文化空间布局。如费孝通先生在“开弦弓村”考察数十年后提出的“走廊”概念,努力解决中国民族发展中存在的民族融合、民族识别等实际问题,而后经过不断发展,逐渐成为梳理中华民族多元一体格局下各民族跨区域融合、交汇等复杂关系的新的方向。

假如我们认可“线”或“走廊”、“流域”这些理念,是多个物质空间下的有机组合,那么厘清它们背后定点空间,甚至多维度关系空间内的线索脉络,则更为重要,笔者将其理解为其他空间维度中的文化流动因素。本文基于笔者在皖浙部分畲族散杂居地区进行的实地田野考察实例,结合多点空间内所蕴含的畲族音乐形态与文化现象,来努力揭示各空间内的畲族文化,是如何从单一维度的、线性的音乐文化空间,向多维关系转向过渡的。

一、关系性的“空间”

对于“点”和“线”的延续与塑形,可呈现为“空间”或“场域”,空间的物质形态和序列性,是宏观与微观视域下,一体两面的特征表现。严格地说,学界中对于这个问题的关注且具体的田野实践工作,远早于乔治·马库斯提出该理论之前,如上世纪初日本学者鸟居龙藏对我国南方少数民族的系统性考察,就是这一理念田野实践的最好注脚。

在文化研究层面,研究者所关注的,是人与空间彼此间的作用关系及空间与内心精神的对照。以此视角出发,观察音乐文化空间的发展与变化,可知一推十。恰如法国社会学空间理论的代表学者亨利·列斐伏尔所阐述的三个空间层面的三元关系:物质空间、社会空间和精神空间的问题一样,在同一文化空间环境下,往往意味着多维度场域内容的辩证重叠。南京艺术学院的伍国栋教授,在论述音乐领域的空间观念时,也将其凝炼为“空间状态”、“空间环境依托”和“空间实体形式”三个层面。与此同时,伍国栋教授还用“网络观”解释了多维的关系空间“……所谓民族音乐学的网络观,就是把音乐事象与其他诸种有关自然、社会的复杂联系和音乐事象内部诸元素间的复杂联系,作为一种相互作用、相互影响的总体网络来认识的观念。这种观念不是那种仅在一个时刻孤立地观察和研究某一音乐事象外部表现,静止的注意其本体的单层结构,只是从单一方面或单一因素去寻求音乐事象相关联系和解释的单线思维,而是在同一时刻全面综合地观察和研究某一音乐事象外部表现和内部隐喻,深入、动态地注意其本体地多层结构,从内外部各个方面的相互作用去寻求音乐事象相关联系和解释地多线思维。”[1](90)美国民族音乐学家蒂莫塞·赖斯也曾提出过多维度的个体、本土、国家、散居、虚拟等理论和概念,这其中,不仅包含地理位置的信息,也包含着对社会空间中个人、族群等关系的解读与音乐文化在思维空间中的投射。也就是说“我们的研究不能只关注线性文化空间区域中的音乐研究,要聚焦于线性文化空间区域内的多点之间的传统音乐生成的立体性、社会性、关系性研究,即空间如何赋予传统音乐的象征意义,以及空间的历史性、社会性构建如何影响了空间内的传统音乐风格与象征意义的形成。其学科意义不但是研究范式的转换(田野民族志书写从定点→多点),而且从一个新的视角考察传统乐舞结构与风格的形成与其所处的地理文化空间的历史与社会构建的互动关系思考。”[2]

二、皖浙畲族音乐文化中“点”与“线”

畲族作为长期迁徙的中国东南方的少数民族,其足迹所至,覆盖广东、福建、浙江甚至安徽诸省。在畲族传统民歌《起源歌》中,就有“人马多来耕没田”(广东),“外边官府欺侮人”(浙江)的口述历史记忆,畲族因生活所迫而迁居华夏南方各地的历史,可见一斑。

安徽省宁国市和浙江的西北部地区,散布着从浙南甚至福建等地迁徙而来的畲族聚落,基本上是以民族乡、镇或村的形式存在和发展的,约19 世纪中叶逐渐形成。如安徽省宁国市云梯畲族乡的畲族老歌手蓝开友,仍能描述出其祖辈北上至安徽的迁徙路线及大概时间。现在,我们将皖浙所有畲族聚居的县、乡、镇等,在地图上标记后便能清晰看出,经过漫长的历史迁徙,直至今天,皖浙地区的畲族聚落,仍是以浙西大片山地丘陵南北纵向多点排列为主,就定居点的数量和人口密度而言,呈现出南多北少、南密北疏的样态。而从目前皖浙地区一带流行传唱的畲族山歌来看,其从南到北流动的线路痕迹,较为清晰。皖浙交界地区,作为历史上畲族的迁入地区,该地畲族民歌,与浙南等地畲族山歌的音调、唱词、曲体、文化等,仍保持着紧密的联系。

虽然从宏观上看,和“苗岭走廊”的国家政治性、“藏彝走廊”的历史性或“丝绸之路”的经济性因素不同,畲族作为相对弱小的山地民族,人数较少,且多数为被动迁徙,文化依附性较强,这导致了其文化空间的随机性和不稳定性。以皖浙交界处的吴越古道为例,这里也是畲族北上迁徙的古代通道,已有千年历史的古关隘千秋关(见右下图,图1,图片内容:皖浙交界处的吴越古道千秋关古关口遗址。拍摄时间:2022 年11 月15 日。拍摄地点:安徽省宁国市云梯畲族乡千秋村东南的千秋关古关口遗址外。摄影:许秋实),是旧时皖浙两省往来的必经之地。通过实地调研探访得知,当地的畲族民众,部分来自水亭,也就是现在的兰溪市水亭乡(隶属于今浙江省金华市)。巧合的是,桐庐莪山畲族乡(隶属于今浙江省桐庐县)几乎紧邻两地必经之道。基于这些巧合,笔者考察了以上地区畲族群众中流传的畲歌。希望按多点、线性路径,对于畲族音乐文化形态空间进行分析,探究其中的规律。

图1

在安徽省宁国市云梯畲族乡,现存的畲族民歌音调至少有三种:分别为景宁调、文成调和龙泉调。其中,景宁调的特征最为明显,是当地的主要畲族民歌调。龙泉调在当地的传播过程中又产生了一些变化,原来的龙泉调,仅有“角、羽、宫”,而当地流传的龙泉调为“角、羽、宫、商”四音。从云梯畲族乡往南100 公里处的莪山畲族乡,则流传有畲族民歌的文成调、景宁调、丽水调,以文成调为主,在当地流传最广。

两地之间没有其他乡镇一级的畲族民众的定居点,且路径较为单一,在古代,从今浙江省杭州市下辖的桐庐县,去往安徽省宣城辖境内,通常就会穿过吴越古道的千秋关。由此看来,两地的畲族民歌的传播,当为典型的单一线性路径,这使得两地的畲族民歌具有很多相同的特点。

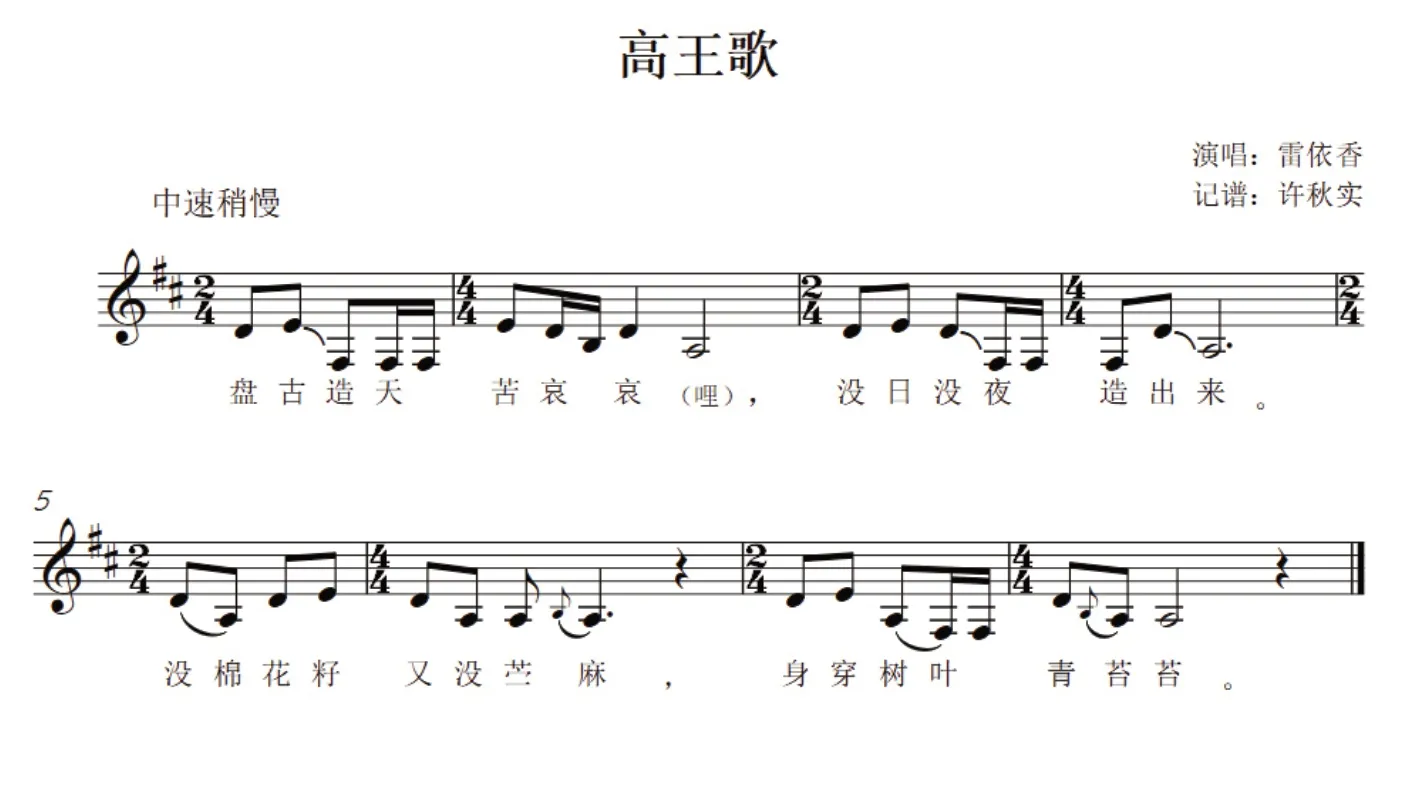

从畲族民歌中最为重要的《盘瓠王歌》(亦称《盘瓠歌》《高王歌》等)来看,云梯畲族乡的《盘瓠歌》(见下面的谱例1,谱例内容:安徽省宁国市云梯畲族乡的畲族民歌《盘瓠歌》采风记谱。记谱时间:2022 年11 月19 日13:00。采风记谱地点:安徽省宁国市云梯畲族乡千秋村。演唱者:千秋村村民畲族歌手雷金花。翻译:蓝海星。记谱并制作五线谱谱例:许秋实),为角调式龙泉调。

谱例1

今浙江省桐庐县莪山畲族乡流传的《高王歌》(见下面的谱例2,谱例内容:浙江省桐庐县莪山畲族乡流传的《高王歌》采风记谱。记谱时间:2022年11 月22 日10:00。采风记谱地点:浙江省桐庐县莪山畲族乡龙峰村。演唱者:龙峰村村民畲族歌手雷依香。翻译:雷依香。记谱并制作五线谱谱例:许秋实),为徵调式文成调。

谱例2

我们发现,两地畲族歌手演唱的这首名称不同但内容相同的畲族民歌,其节奏型、旋律骨干音等基本一致。不同之处在于:安徽省宁国市云梯畲族乡的《盘瓠歌》,较多地使用了2-6 或6-2的纯四度,跳进幅度较小,有时还会出现1 音作为过渡,最低音3,也很少出现;而在浙江省桐庐县莪山畲族乡流传的《高王歌》,六度甚至七度跳进较多。另外,由于畲族民歌的景宁调,为安徽省宁国市云梯畲族乡的主要民歌音调,在浙江省桐庐县莪山畲族乡的畲族歌手用龙泉调演唱《高王歌》的第3、第10、第13 小节里,都出现了“景宁调”中常用的小三度上行前附点音符后接长拖音,乐句最后,还会有典型的类似上波音效果的十六分音符,地域音乐形态涵化的现象显露无疑。

但两地的畲族民歌,除了旋律腔调不同这一差异外,其余如歌词、衬词的使用基本一致。对畲族民众而言,由于迁徙路线过长,分散杂居,各地的畲族民歌的旋律都有自己的特殊性,浙江、安徽两地的畲族民歌,通常都会有颇具地域特点的自己的音调,①音调的一般特征,仅为几个音节,在流传中可长期保持稳定。同时,歌词一般会用较为典型的七字句型态,即便是字数不同,也会调整腔词结构与其他字句保持一致。畲族无文字,大量教育、沟通、娱乐等文化的传承,都依靠演唱畲歌的形式,即便各地习惯的音调不同,也可以将相同的歌词用本族群的音调进行演唱传播,这也是为什么出现同源异调畲歌的一个重要原因。

谱例3

在畲族民众的日常生活中,具有娱乐性质的《猜谜歌》为一问一答的对歌形式,云梯畲族乡流传的《猜谜歌》(见上面的谱例3,谱例内容:安徽省宁国市云梯畲族乡流传的《猜谜歌》的采风记谱。记谱时间:2016 年10 月30 日上午9:30。采风记谱地点:安徽省宁国市云梯畲族乡千秋村。演唱者:千秋村村民畲族歌手雷金花。记谱翻译:蓝开友。制作五线谱谱例:许秋实),为典型的角音终止景宁调,曲中仍然具有景宁调在乐曲半终止处典型的上行前倚音3-5-6,以3 音为倚音,中间拖音为5 音,最后半拍为6 或6-5。

谱例4

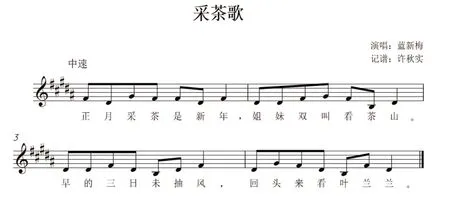

沿这条规律,再将视野向南延伸100 公里,至下一个乡级畲族定居点兰溪市的水亭畲族乡,我们听一下那里的畲族民歌手唱的畲族民歌,从听觉上就能听出两地畲歌的许多共性。《采茶歌》或曰《茶歌》,是畲族山歌里较为常见的民歌曲目,而不同地区畲族歌手的演唱,都会有自身的特点。

谱例5

我们通过将莪山畲族乡和水亭畲族乡两地采录的《采茶歌》或曰《茶歌》进行比较,我们能够发现:莪山畲族乡景宁调的《茶歌》(见上面的谱例5,记谱内容:浙江省桐庐县莪山畲族乡《茶歌》。记谱时间:2022 年11 月23 日9:00。采风记谱地点:浙江省桐庐县莪山畲族乡龙峰村。演唱者:龙峰村村民畲族歌手雷竹彩。翻译:雷竹彩。记谱并制作五线谱谱例:许秋实)应是水亭畲族乡《采茶歌》(见下面的谱例6,记谱内容:浙江省兰溪市水亭畲族乡《采茶歌》。记谱时间:2022 年11 月10日10:30。采风记谱地点:浙江省兰溪市水亭畲族乡。演唱者:水亭畲族乡畲族歌手蓝新梅。翻译:蓝新梅。记谱并制作五线谱谱例:许秋实)的变体。

谱例6

两首曲子皆为启承转合的结构,第二句和第四句,全部以角音为结束音,两首曲子基本上为一字一音的规整形式。莪山畲族乡的《茶歌》,在演唱时节奏稍快。另外,两首曲子都保持了景宁调最典型的不平衡性旋律发展手法。如两首旋律基本上是围绕着3 音进行,但乐曲旋律在3 音上方出现大量5-6,3 音下方只有1 音,且较少。按照音级运动规律,最后终止在3 音时,则会给人强烈的不稳定、未完成之感。结合其特征音调,形成景宁调旋律的典型性内在特质,由此能够辨析出两地乐曲的线性关联。

三、在地化的关系空间

在具体空间内,不同族群的文化,各自形成不同的涵化与濡化现象,这种融合发展,经过历史的演变而脱胎为“在地化”的新特质。此时的在地化,包含了过去多族群的文化内涵和音调特征“……特别是在不同民族文化相互交织地区,尽管存在着语言、习俗、生产、信仰等方面差异,但文化在一定程度上消除了差异,突出了相同的区域文化认同。民族区域和文化区域在一些具体音乐文化表现上存在着互补与辩证关系,文化区域所表现出的特点在一些时候超越了民族。”[3]中央民族大学的巫达教授,在解释尔苏人所建立的“想象的共同体”时,曾举了“井水与河水”的例子,“……假设有很多独立的井水,突然遇到河水大泛滥,有的井被冲垮,从此不再存在井水;而有些井在洪水退去之后又重新形成相对独立的井水。不过,这个时候的井水里面已经混入了河水以及河水带来的其他井水的水。”[4]这里说到的井中水的形成,也就是“在地化”的形成过程。

“在地化”的概念,意味着区域视野下多种异质文化的通融合作,及基于同一地理框架而产生的新的文化空间,而这个文化的场域,则由地理空间内各个族群所共同建构。对于不同畲族聚居的地区来说,不同族群的畲族民众迁徙于同一地区,并同异质文化融合,使之形成既包含其原生文化基因,又具有自身特色的“在地化”发展。

首先,我们来看一下畲族内部的融合关系。

畲族的内部,存在着多个不同的畲族分支,各分支间,又有不同的音调特征,并分属不同的地域腔调。对于畲族整体而言,迁徙造成了不同畲族分支杂居、交融,在音调上,也呈现出南方单一、北方复杂的趋势。当然,由于社会的发展,如今,这种趋势也在发生变化。

例在安徽省宁国市云梯畲族乡流传的畲族民歌,客观上存在三种音调,但相互的融合并非均分。当地的音调,为使用人数最多的景宁调,同时,当地畲族民歌传承人,也多用景宁调演唱畲族民歌,使个别音调得以更完整地保存下来;另一方面,对于当地传唱的仪式性畲歌,如《盘瓠王歌》《祖宗歌》等,是可以进入当地重要仪式场合的,其内涵更具仪式感,同样使用当地的景宁调来演唱,这使得景宁调及相关的音乐文化,在当地更具有主导性。

而在前面所述的云梯畲族乡传承的畲族民歌《猜谜歌》,在莪山畲族乡传承的畲族民歌《猜谜歌》,则有不同的融合结果,如1-3-5-6的四声景宁调式,变成了普通五声音阶,这一现象并非个例,可能是受到当地丽水调影响的结果;此外,莪山畲族乡的另一首畲族民歌《谜歌》,则出现了景宁调、文成调等多种风格混杂的情况。

谱例7

实际上笔者在当地收录到至少四种不同音调特征的《猜谜歌》,仅以莪山畲族乡歌手雷依香所演唱的版本(见上面的谱例7,记谱内容:浙江省桐庐县莪山畲族乡《猜谜歌》。记谱时间:2022年11 月23 日10:00。采风记谱地点:浙江省桐庐县莪山畲族乡龙峰村。演唱者:龙峰村村民畲族歌手雷依香。翻译:雷依香。记谱并制作五线谱谱例:许秋实)为例,与浙江省桐庐县莪山畲族乡流传的《谜歌》(见前面的谱例4)相比,每句开头的引子,不但歌词一样,旋律走向也一致,后续旋律的进行,仅为将骨干音替换成各自音调的调式主音,音乐旋律、调式各不相同,又互相借鉴。这些畲族民歌曲目的实例,体现了不同畲族分支的畲族民众,在畲语作为共同的语言桥梁的基础上,相互借鉴,彼此融合音调的情况。这样互相联系的文化现象,在分支较多的畲族地区并非个例,音乐形态多元的背后,隐喻着文化交流融合的社会现实。“民族音乐学的整体观,使其生发于文化语境中的音乐本体充斥着多维参数和互惠关联。音乐自身从来不是孤立而存在,而是鲜活存在于与之密切相关的文化生态及其民俗事象中,以特有的形态发挥其功能和作用。”[5](186)乐表情,词达意,结合这些内在的文化因素,对于在当地出现多个版本的同源畲歌也就不难理解了。

其次,我们来看一下畲族音乐对中原文化的吸收。

畲族的音乐文化,与周边汉文化相比是较弱势一方,即便畲族民众长期以来偏安江南一隅,但其受中原文化、国家意识的影响仍然是很深的。

畲族,有语言,无文字。在田野调查的实地采访中,笔者发现:当地的畲族民众,即便是不识字的畲族老人,也可用汉语交流,而畲族的各种史书、歌本等传承,也都离不开对汉字的使用。在畲歌中,忠君爱国、考取功名、盼望明君等中原地区根深蒂固的传统思想意识也随处可见。如安徽省宁国市云梯畲族乡流传的《定亲歌》:

家堂堂前挂金榜,六部尚书中状元;七品官员坐官府,八拍惊木坐上堂。一朵白云追月行,官府官员管百姓;官府官员管得好,百姓日子过太平。②

《贤人歌》中唱道:

第六贤人造书堂,书堂分人读文章;坐落书堂拜孔子,教书先生教文章。③

而更多的畲歌,是在歌中显现出对党和国家的赞颂及对侵略者的反抗精神,此时畲歌的文化内涵,已从族群认同,上升到家国情怀了。如笔者在蓝春香老人家中记谱的一首畲歌:

太阳上山亮来光,全靠主席过长征;万里江山都解放,打倒美国又破肠。④

还有一首雷金花老人向笔者演唱的《叫我唱我就唱》:

叫我唱歌我就唱,唱条民歌给党听;天下全靠共产党,分下农民都有田。⑤

当然,这些畲族民歌都具有强烈的政治意味与时代印痕。其他内容的畲族民歌,如蓝春香老人演唱的《梁山伯与祝英台》:

英台十八在娘家,出门又玩曲看花;去看花文文章好,好读文章做先郎。⑥

梁山伯与祝英台是汉族地区流传的爱情故事,也是浙江地区越剧中最有名的剧目之一。在笔者进行田野调查时,有意思的一幕发生了,听蓝春香老人演唱《梁山伯与祝英台》,旁边有汉族群众称此歌为汉族的歌,但蓝春香老人则肯定的说这就是畲族传下来的。由此能够看出,在同一个空间区域下,文化的影响是潜移默化的。传统的畲族歌曲,有祭祖歌、功德歌、婚俗歌、情歌、劳动歌等,但现代的畲歌,早已超出了原有类型,在不同的文化空间涵化、濡化、在地化等浸染及发展中,早已超脱出原有的畲歌类型边界,发展成具有自身特质的在地文化内核的畲族民歌文化。

四、从现实文本到虚拟空间

我们先来讨论一下现实的文本。

大众传媒的迅猛发展,几乎完全变革了传统畲歌传承和传播的路径。在传统畲歌中,最常见的传承方式,是畲族民众自己家中保存的歌本,里面记载着历代畲族民众的歌唱记忆,有时,也通过迁徙等方式传播至各地。在前现代社会中,歌本的内容,不只是局限于歌曲本身了,而是畲族文化的完整传承,歌本的载体形式,意味着纵向历时和横向共时场域的单向度传播,两条轴构成了音乐文化涵化和濡化的活动空间。

进入工业社会以来,出版制品的普及,使得音乐的传播更加多样化。在笔者考察过的几乎所有畲族歌手中,他们手中都留有一本或多本已经出版发行的畲族民歌集。这些畲族民歌集多是各地文化机构联合畲歌传承者合作完成后,刊印发行的。畲族民歌集的印刷发行,改变了各地区畲族民歌传播的深度和广度,简化了不同曲目的畲歌,通过长途迁徙而进行的缓慢的传播过程。但一方面,这些印刷品畲歌信息的传递,也有其局限性。如某些畲族民众聚居区的歌手,有不识谱的情况,他们在传唱学习的过程中,几乎没人在歌唱时会参考畲歌集,还是口口相传。那些印刷出来的书,更像是专业化了的现代畲歌信息,或者是代表着编者个人和当地的文化成果,而对于畲族歌手或者受众来说,文化意义已然被文本化了。无论文本式的出版物散播性有多广,但实际上,它依然是作为一个可以被量化的有限文本而存在的。

接下来,我们讨论一下虚拟空间问题。

“传媒时代的支配性社区构造不是社会人类学学者惯于研究的面对面人文关系,而是一种超地方、非面对面的互动,从而可以被称为‘想象性的社区’。”[6]真正意义上的转型,是从网络时代开始的,由于自媒体、短视频等媒介的发展,使得所有的信息都具有“弥散”、“沉浸”式的特点,其无需任何物质作为介质或作为代言,理论上可以接受或发送无穷多的信息。从传统的“书房式”,到英国人类学家马林诺夫斯基的深入田野民族志模式,到现在的微信、抖音等大量网络平台的出现,林林总总,都影响着后现代视角下的民族志书写范式,民族志书写的田野,此时已经发生了革命,远方的田野,已然变成“身边的田野”。

笔者在安徽省宁国市云梯畲族乡考察时,当地的年轻畲族歌手蓝海星,就特别擅长使用抖音等平台发布其演唱的畲歌视频,他向笔者介绍并展示了他唱歌的视频平台,笔者发现,同类型的畲歌账号,他仅在抖音平台上就有近百个。甚至在一些偏远的山区,有些畲族民众即便不识谱、不识字亦或早已遗忘了畲族的传统文化,他们也可以经过这些网络的渠道,去了解、构建属于自己的畲族文化的“虚拟空间”。

曾经在数百年的时间里,经过迁徙或其他途径,畲族文化传播的单线性路径、通道,此时,可能只需要简单的网络传媒,便可瞬间实现。以此也可以证实一个令人深思的概念:网络空间中虚拟的真实性。由实体文本转向虚拟世界,其本身就意味着无论人类学家内心多么不愿承认这个虚拟中的真实,也必须给一切“存在”,预留出其存在的“合理性”空间。即德国哲学家黑格尔常说的那句被人误读的话:存在即合理。寻找现实存在的“合理”化归因,可以说是人类学家工作拓展的永恒要义。

而当网络空间沉浸发生在我们身边时,真实性是不言而喻的,因为其不仅构建了音乐文化新的传播通道,更成为非物质的音乐文化,进行交融、变异、发展等状态的承载场域。曾经的音乐文化,受地理或物质的局限,但网络空间,可以让不识谱、不识字的各地畲族民众,都能够对其他族群文化在听觉上和视觉上获得直观的感受。某些在固定仪式场合中进行展演的畲族民歌,如《盘瓠王歌》《孝歌》等,或者因观念、阶级等原因,不会时常发生交流沟通的族群间,通过新的传媒空间,也能够了解并借此得到更多文化交融的空间环境,而在整个过程中所需要的现实时空,几乎可以忽略不计,此时的跨界维度,已经走向了超文本性、超时空性。

在某种程度上,网络空间使得异族文化变成了围绕在身边的本民族文化。费孝通先生早年描述的差序格局的社会关系格局,在现实中,对汉族来说,是以家族为中心的,但对于传统社会生活氛围下的畲族民众而言,通常是以族群或地域性民族为中心的,而这一切,在网络空间的作用下已经迅速消解和去中心化了。

五、国家在场下的关系空间

(一)政策导向与音乐文化关系

似乎只有国家这种人类社会的架构形式,才能够躲避市场的波动,而持续贯彻其对文化的政策导向作用。审视现代社会中各类文化的发展,政策的导向无疑增加了文化的传承力度。从少数民族区域自治制度的确立,到非遗工程的渐次开展、资金投入、政策实施等,都是国家政策导向是维护文化艺术可持续发展的直接例证。如民族音乐学家赖斯所提倡的“社会维护”的理论旨归相类似,在进入现代社会前,传统社会中音乐文化的传承与发展,意味着当时语境中文化关系的维持。而今,国家政策与文化的关系,已然成为需要我们关注的导向问题了。

笔者曾在浙北多地走访时发现,由于畲族人口基数不大,畲族文化面临着断流的危机,因此,当地文化部门派人赴浙江西北部的桐庐等地考察、学习。也就是说,当地很多畲歌文化,可以从其他地区找到传承留存的痕迹。当笔者赶往位于浙江西北部的桐庐时,也同样发现,当地的畲族音乐的保存,显得更加全面,基本的畲歌曲调在当地均有保存,但传承的情况,也是由政府出资,与部分民族乡镇学习、交流,这种彼此间文化的“输血”,在一定程度上改变了传统畲族音乐文化单向流动的传播趋向。

同时,各地文化发展情况、政府保护力度、学习传承内容等各不相同,由于不同地域间的文化“输血”而能重构文化传统的现象,在目前也仅仅发生在部分民族特质较薄弱的地区,当然,这种影响在学界依然有很多讨论的声音。首先,当文化面临断层,政策的救助自然当用超常规的办法。但另一方面,一旦政府行为不能长期持续或适应,这种热度也会迅速消退。恰如南京艺术学院杨曦帆教授所言“只有民间拥有更多的合法空间,其文化、道德、民俗、艺术才可能有希望得以重塑。”[7](85)

当然,解决的路径仍有很多,但同样需要注意的是:首先,是文化的产业化,过去沉默的少数民族文化,成为当地最有效的名片,但疫情期间,游客消失后,当地少数民族在面对文化传承时仍充满迷茫,离开了这些旁观的他者,自身的文化也好像失去了存在的空间;其次,是音乐文化的同质化,政策的指导使得过去似乎无目的文化流动,变得更加有趋向性,但百姓在面对这样一些现象时,往往只能随波逐流,或以个人利益的视角来拼贴一些并不适应自身的所谓文化,当文化成为一种固定模式,意味着如何坚持多元,成为一个值得深思的问题。

(二)“局内人”的文化

1983 年,国务院发布了《关于建立民族乡的通知》,至今已近40 年。长期以来,在每一个畲族县、乡、镇,民族文化都被打造成当地最醒目的招牌,如通过学习、引进等方式,许多绝迹的畲族节日像“三月三”等,已被打造成为盛大的旅游节日。但在皖浙地区,绝大多数畲族乡镇中的普通少数民族群体,则一直处于边缘化的位置。那么,当地的文化,是否能够应对这种文化情境的转变,或者,我者与他者在畲族与汉族的族别符号中还是否重要呢?

对于生活在皖浙地区的畲族民众而言,即便是在远离城市的山区里,也能够感受到文化所带来的各种资源与红利,如旅游、餐饮、农产品等。而与少数民族一起生活在同一地区的汉族民众,也同样能分享到发展的资源。如笔者在安徽省宁国市云梯畲族乡考察时联系的一位畲族女歌手蓝海星,她的丈夫就是汉族,家中还开了一家民族主题的民宿,其子随汉姓,但为族属则为畲族,并且能够用畲语沟通。这种现象其实并非个例,当民族文化覆盖地域文化时,这种不同民族“共谋合作”的情况便越来越多,也越来越自然。而一旦离开民族关系、地域关系,其代表的民族符号,也就仅是一个空心的表征。笔者也曾遇到多名常年生活在城市里的畲族年轻人,对于这些新一代的畲族来说,不会畲语、不听畲歌、不懂畲礼,除了姓氏外,已经与城市中其他族群无异了。此时,与畲民杂居在山区的汉族邻居和生活在城市的畲族,两相比较,到底谁才更像局内人?

就文化而言,只有活态状况的持续维持,才能在各种关系空间中,能够体现出其价值和意义,这种空间外延的情况,往往因地缘、经济等各异而发生着变化,这一切的背后,政策行为的导向作用值得关注,因为,它客观或主观上构筑了文化存在的空间和流动的通道。

结 语

以多点线性的视角观察畲族音乐文化的传播,超越了现代民族志的写作范式,从个案延伸,向下一个个案追溯,形成由多点连接的线性音乐文化空间,简单理解线性,主要是对“流域、走廊、通道”等理念的拟像化,也是立体的、关系的隐喻。其通常作为文化通道、民族走廊、流域范围等自然或非自然的线性传播路径呈现。而无论是在地化、网络传播,还是国家在场的政策实施,实际上,已经对当地的音乐文化形成了新的导向,音乐文化已经开始从有形、单线的传承发展模式,逐步向有形与无形并存、单线向多维发展的新模式发展递进,这也再次见证了民族音乐学发展中不断建构的书写范式。

对畲族音乐文化来说,散杂居、多区域的分布状态,决定了其多点研究的必要性,如此才能解释围绕畲族音乐的同源歌曲、多族群音调融合等音乐形态的多元现象。由此,对于畲族音乐文化的研究,不应仅停留在对于畲族符号的表象概念或单一地理环境的诠释上,应当围绕核心问题进行多维度的整体考虑,才能对文化现象进行本真的探索和研究。其拓宽、整合的研究视域,必将带动音乐文化研究中的跨界、跨区域、跨族群、多点、关系、线索等视角研究的发展。

注 释:

②本段畲歌的文字实录,来自于笔者在安徽省宁国市云梯畲族乡千秋村与千秋村村民畲族歌手雷金花的访谈记录。访谈时间:2022 年11 月12 日上午10:00。访谈人:许秋实。被访谈人:雷金花;

③同“注释②”;

④本段畲歌的文字实录,来自于笔者在安徽省宁国市云梯畲族乡千秋村与千秋村村民畲族歌手蓝春香的访谈记录。访谈时间:2022 年11 月14 日上午09:30。访谈人:许秋实。被访谈人:蓝春香;

⑤本段畲歌的文字实录,来自于笔者在安徽省宁国市云梯畲族乡千秋村与千秋村村民畲族歌手雷金花的访谈记录。访谈时间:2022 年11 月12 日下午16:00。访谈人:许秋实。被访谈人:雷金花;

⑥同“注释④”;