铸牢中华民族共同体意识视阈下高校史学知识体系建设研究

陈俊达 孙国军

摘 要:中华民族共同体意识根植于中华优秀传统文化,并以马克思主义作为理论依据,在中国共产党人不懈努力实践下得以生成。铸牢中华民族共同体意识,能够为本科生、研究生塑造正确的人生观、世界观、价值观与历史观提供有力指引。完成这一教学任务,就要通过高校史学课程讲授,使学生自觉运用铸牢中华民族共同体意识理论理解、分析中国历史和中华民族的发展史,理解中外关系与全球史议题,真正做到为党育才、为国育人。

关键词:高等教育;历史学;中华民族共同体意识

中图分类号:G641 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2023)09-0010-06

截至目前,学界关于中华民族共同体意识的研究已取得丰硕成果,如张媛、李福森指出近年来学界针对中华民族共同体意识的研究视角趋于多元化,微观研究逐渐增多,多学科交叉研究与媒介关联研究不断增多[1]。然而到目前為止,学界忽视了高校历史学课程中的中国通史、中国史学史、史学概论、民族史等课程,作为集中体现铸牢中华民族共同体意识理论的专业课程的重要性,尚未见到探讨将铸牢中华民族共同体意识与高校史学知识体系建设相结合,并将其融入高校历史学教育、教学及人才培养全过程的相关研究。①高等学校历史学专业作为为党和国家培养历史学专业人才的主阵地,将铸牢中华民族共同体意识与高校史学知识体系建设相结合正是对以习近平同志为核心的党中央对新时代教育事业的总体战略部署的具体实践。

基于此,本文尝试将铸牢中华民族共同体意识理论融入高校历史教学与立德树人全过程,将铸牢中华民族共同体意识理论与史学概论、中国史学史、中国通史、民族史等课程的知识体系与教学讲授相结合,从历史学科研、教学等角度充实铸牢中华民族共同体意识理论。文章权为引玉之砖,以求正于各位专家学者。

一、价值意蕴

首先,铸牢中华民族共同体意识理论作为马克思主义民族理论中国化的最新成果,是中国共产党领导全国各族人民实现中华民族伟大复兴所坚持的主线,实现了认识论与方法论的统一、理论与实践的统一,应纳入高校史学必修课程。

中华优秀传统文化是联结中华各民族的精神纽带,其中的炎黄认同、天下观、“多元一体”等思想,为中华民族共同体的形成与发展注入了源源不断的思想动力。在根植于中华优秀传统文化的基础上,近代以来,民族危机促使中华民族多元一体从“自在”走向“自觉”,并在中国共产党领导争取民族独立、人民解放的斗争中,实现了中华民族共同体从“自觉”到“自为”的历史性转变。

其次,铸牢中华民族共同体意识与高校史学知识体系建设相结合有助于“立德树人、培根铸魂”。

习近平总书记指出:“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。”将铸牢中华民族共同体意识与高校史学知识体系建设相结合正是对以习近平同志为核心的党中央对新时代教育事业的总体战略部署的具体实践。在历史课程讲授中铸牢学生的中华民族共同体意识,有助于学生在之后历史学各门课程的学习中,运用铸牢中华民族共同体意识理论理解、分析中国历史和中华民族的发展史,理解中外关系与全球史议题,进而树立学生正确的世界观、价值观,真正做到为党育才、为国育人。

再次,铸牢中华民族共同体意识与高校史学知识体系建设相结合有助于推动历史学、民族学话语体系的完善。

2019年,习近平总书记在《求是》杂志上发表重要文章《一个国家、一个民族不能没有灵魂》。在高校史学知识体系中贯彻铸牢中华民族共同体意识,有助于学生厘清中华多元一体格局的形成过程。使铸牢中华民族共同体意识成为历史学专业学生坚持正确的中华民族历史观的有力武器。同时进一步充实“中华一体论”,批评“征服王朝”“内亚路径”“新清史”等学说,推动历史学、民族学话语体系的完善。

最后,将铸牢中华民族共同体意识融入高校史学知识体系建设与立德树人全过程,是对“课程思政”建设理念的践行,有助于完善历史学教学体系与民族学教学体系。

正如习近平总书记所言:“知识是载体,价值是目的,要寓价值观引导于知识传授之中。”[2]将铸牢中华民族共同体意识理论有机融入史学概论、中国史学史、中国通史、民族史等课程的知识体系与教学讲授中,将学生的个人发展融入国家和民族事业之中,使学生自觉树立正确的历史观与民族观,反思并批判国外民族史研究中存在的问题,与历史虚无主义作斗争。凡此种种,正是将课程思政贯彻进具体历史学专业教学之中,进而实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一,潜移默化地对学生的思想意识、行为举止产生影响,真正实现用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

二、教学设计

基于铸牢中华民族共同体意识理论形成的历史脉络,我们可以将教学设计分为思想源流(中华优秀传统文化)、理论依据(马克思主义)、实践基础(中国特色社会主义)三个基本模块,在其之下进行具体的专题教学设计。限于文章篇幅,此处仅举四例:

(一)中国古代的“中国观”与“中国认同”

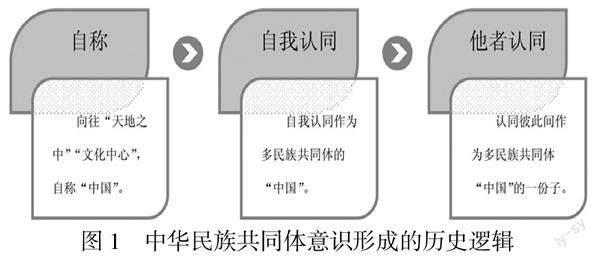

中国古代,虽“中华民族”尚属于“自在的民族实体”,甚至未出现“中华民族”这一概念,但却存在共同体意识。中国古代各政权,从自称“中国”,到“自我认同”作为多民族共同体的“中国”,再到“他者认同”的出现,所体现的正是中华民族共同体意识形成的历史逻辑(如图1所示)。

各民族及其政权基于对“天地之中”“文化中心”的向往,其中一些政权自称“中国”,此为中华民族共同体意识形成的起点。但这种对“中国”美称的认同,是简单的、朴素的,故一些域外政权同样自称“中国”。当发展至“自我认同”作为多民族共同体“中国”阶段,具有“自我认同”的民族及政权,积极通过各种方式接续作为多民族共同体“中国”的历史谱系。虽诸政权并立,但在多民族共同体“中国”的旗帜下,具有“自我认同”者自觉维护多民族共同体“中国”的“大一统”,域外政权则游离出多民族共同体“中国”之外。正是由于各政权“自我认同”作为多民族共同体的“中国”,相同的“自我认同”衍生出“他者认同”,“他者认同”的出现,使得中华民族共同体意识的特征日益凸显。不仅同时期各政权认同彼此作为多民族共同体“中国”一分子的身份,后世王朝同样认同前朝作为多民族共同体“中国”一分子的身份。中国古代各政权对“中国”的自我认同,相互间的“他者认同”,以及后世对其作为“多民族共同体”的“中国”身份的认同与继承,是中国古代在经历分裂割据后,仍归于大一统的原因。

“中国认同”涵盖多个方面。以“炎黄认同”为例,中国古代各民族“祖述炎黄”,既是文化认同,也是历史认同,更是民族认同。中国古代无论是汉族还是边疆民族皆认同炎黄祖先记忆,或者说炎黄苗裔身份,正是当时各族群、各阶层“中国”认同与民族认同的明显反映和典型标识。正是由于中国古代各民族都继承炎黄以降的历史传统与文化传统,使得“中国”渐成为超越族属和血缘的、包含中国各民族的政治—文化共同体,各民族渐自觉意识到彼此皆为“中国”的组成部分,在承认民族多元的基础上,最终确立多民族大一统的共同体意识。

(二)中国近代以来的民族观与民族意识

近代以来,随着民族国家观念传入中国,知识精英们开始思考中国的民族问题。1902年,梁启超首次提出并使用“中华民族”一词[3]。并于次年向国人介绍瑞士法学家、政治理论家伯伦知理有关民族的定义:“①其始也同居于一地(非同居不能同族也,后此则或同一民族而分居各地或异族而杂处一地,此言其朔耳);②其始也同一血统(久之则吸纳他族,互相同化,则不同血统而同一民族者有之);③同其支体形状;④同其语言;⑤同其文字;⑥同其宗教;⑦同其风俗;⑧同其生计。有此八者,则不识不知之间,自与他族日相阂隔,造成一特别之团体固有之性质,以传诸其子孙,是之谓民族。”[4]

然而清末知识精英所倡导的“中华民族”概念,并未得到时人的普遍认同。直到1912年中华民国建立,“中华民国”国号的使用,极大增强了人们对“中华”的认同感,人们才开始有意识地用“中华”一词命名各种事务,这为此后“中华民族”成为国人共同认可并有自觉归属感的概念奠定基础[5]。中华民国建立伊始,孙中山便以官方文件的形式正式使用“中华民族”一词,在《对外宣言书》中便有“盖吾中华民族和平守法,根于天性”之语[6]。同时倡导团结国内各民族,组成一个大中华民族。1924年,孙中山在《三民主义》一文中,又对民族的概念问题进行补充[7]。

概言之,近代以来,随着梁启超、孙中山等思想家、政治家对民族问题的思考,中华民族共同体意识初步觉醒。“中华民族”概念的提出,标志着国人开始“历史地、连续地、融合地、开放地看待中国主体民族形成和发展的历史”,“不仅增强了中国主体民族的认同感,还蕴含着并显示出一种开放性和包容力”,②为现代意义上的“中华民族”观念的出现及深入人心奠定基础。

(三)马克思主义民族观与民族理论

马克思、恩格斯分别在《论犹太人问题》《恩斯特·莫里茨·阿恩特》中首次阐释各自对民族问题的认识,此后又在《德意志意识形态》《神圣家族》等著作中对民族问题继续展开论述。马克思、恩格斯基于唯物主义立场,提出民族平等、民族解放、民族融合等理论。

在马克思主义民族理论中,民族平等、民族解放是民族融合的前提,民族平等是民族发展的基础,民族解放是民族发展的必要条件,民族融合是民族发展的最终结果。马克思、恩格斯坚持各民族平等理念,即“每一个民族都应当是自己命运的主宰”[8]。马克思、恩格斯在1844年撰写的《神圣家族》中,更是明确提出“直到现在每个民族同另一个民族相比都具有某种优点”[9]。在民族平等、民族解放的基础上,随着生产力的发展,各民族间的物质交往及文化交流逐渐增多,加快了民族融合的步伐。

列宁在继承马克思、恩格斯关于民族问题的基本立场和民族理论的核心观点基础上,进一步提出“公民(不分性别、语言、宗教、种族、民族等等)的完全平等”,“任何民族都不应该有任何特权,各民族完全平等”等思想[10]。斯大林强调,民族平等不能只停留在口号上,而是要使各民族在政治、文化和经济领域取得事实上的平等[11]。斯大林对于民族的定义,对中国民族理论产生较为深远的影响。③

受斯大林民族定义影响,苏联学者认为汉族是19世纪才形成的民族,其形成过程是与本国资本主义的发展和外国资本主义入侵的过程同步的,是作为受压迫的民族而形成的,此前中国只存在部族。④针对苏联学者观点,1954年范文澜发表《自秦汉以来中国成为统一国家的原因》,提出汉民族形成于秦汉之际的观点。范文澜以斯大林民族定义为依据,认为秦汉时期已具备民族形成四特征。⑤

(四)中国共产党的中国特色民族理论

最早以马克思主义为指导思想,提出全新的中华民族概念者为李大钊。李大钊是“自觉而公开地标举现代‘中华民族’旗帜”的第一人[12]。1921年,中国共产党的成立,为真正解决中国民族问题提供可能。中国共产党成立伊始,便在一大纲领中明确接收各民族成员为党员[13]。1922年,中共二大首次提出解决民族问题纲领[14]。此后,又进一步讨论了如何解决民族自决权、自由权问题,以及发展少数民族地区生产力、发展民族文化和民族语言等问题[15]。

长征时期,中国共产党“实现了对马克思主义民族理论中国化的初步探索”[16]。抗日战争期间,毛泽东在党的六届六中全会上比较明确地提出了要在统一国家中实行民族区域自治的思想。中华人民共和国成立前夕,民族区域自治正式被确立为解决中国民族问题的基本制度[17]。

中华人民共和国成立后,中国共产党不断创造性地解决民族平等、民族团结、民族治理等一系列问题。1954年的《中华人民共和国宪法》规定民族平等是基本原则,确立民族区域自治为基本国策。改革开放以来,中国特色民族理论政策完成了它的体系化过程[18]。十八大后,习近平总书记提出铸牢中华民族共同体意识理论,再一次实现了马克思主义民族理论的中国化与时代化。

三、策略原则

将铸牢中华民族共同体意识融入高校史学知识体系建设,一方面,要求教师在备课时,应深入发掘高校史学课程中铸牢中华民族共同体意识相关内容,并进行系统研究,以跳脱现有研究理论分析与宏大叙事较多,中、微观讨论偏少,实证研究不足的困境。

前文已述,以上教学设计仅作抛砖引玉。在实际授课过程中,中华优秀传统文化思想源流模块还应包括大一统思想、历史认同、天下观、“多元一体”等理念,多民族历史书写与中华民族多元一体格局形成、发展间的互动等内容;马克思主义理论依据模块除对经典马克思主义民族理论进行介绍外,还应介绍其思想渊源(空想社会主义的民族思想、法国启蒙学者的民族思想、德国古典哲学的民族思想等)及在世界各地的发展,并对其中的错误观点进行阐释与批判;中国特色社会主义实践基础模块中,亦需对中国共产党的民族政策与民族理论形成阶段(1921—1949,即中国新民主主义民族理论)、发展阶段(1949—1978,即中国社会主义民族理论)、完善阶段(1978—2012,即中国特色社会主义民族理论)、飞跃阶段(2012至今,即新时代中国特色社会主义民族理论)进行充分补充,对梁启超、孙中山等人的观点亦应挖掘、讲述。在此基础上,让学生真正理解铸牢中华民族共同体意识理论对中华优秀传统文化、近代以来民族思想、马克思主义民族观念、中国共产黨民族政策的继承与发扬,让学生在深入理解的基础上,真正认同中华民族共同体。

另一方面,教师在讲授时,应制定切实可行的操作方案与讲授方式,充分发挥课堂教学主渠道作用,将课程思政贯彻到历史学专业的具体教学之中,将铸牢中华民族共同体意识理论研究与教学实践相结合。

首先,教师应创新教学模式。通过“翻转课堂”、线上参观博物馆、纪念馆,以及实地调研,或拍摄反映家乡、民族的民风、民俗等素材,让学生讲述民族团结进步发展案例等方式,在教师主导的前提下,发挥学生的主体性,增强学生的获得感,进而讲好“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”系列故事。其次,教师务必反思并批判国外民族研究中存在的缺陷与问题,引导学生树立正确的历史观与民族观。为塑造学生正确的人生观、价值观、世界观、历史观,教师必须深入批判诸如“征服王朝论”“内亚史”“新清史”等错误观点,批判诸如“崖山之后无中国”“元朝不是中国的王朝”等历史虚无主义言论。再次,教师通过对学生的生涯导向规划,将学生的个人发展融入国家和民族事业之中,通过“三自(自信、自律、自强)内化”,将爱国情、强国志、报国行与学生的个人发展相结合。最后,教师应创新评价方法,通过问卷、测验等方式,了解学生对铸牢中华民族共同体意识理论的理解与掌握情况,并考查授课效果,改变传统的教条式、只为了应付考试而机械背诵的考查方法。

需要特别强调的是,将铸牢中华民族共同体意识融入高校史学知识体系建设的根本原则便是在高校史学知识体系(尤其是中国史)建设及讲授过程中,应始终贯穿唯物史观与中华民族共同体意识两条主线,所有教材编写、高校史学课程的现时讲授皆应围绕两条主线展开。然而截至目前,除马工程系列教材外,相关教材中几乎没有提及铸牢中华民族共同体意识理论。

基于此,当务之急应编写贯穿唯物史观与中华民族共同体意识两条主线的高校史学教材。具体内容应至少包括思想源流(中华优秀传统文化)、理论依据(马克思主义)、实践基础(中国特色社会主义)等三个基本模块,各模块下设若干专题。在教材编写的过程中,应充分挖掘中国古代、近代以来铸牢中华民族共同体意识相关资料,利用前贤未用的传世文献与出土资料,以及近代以来文人笔记、文集、档案、传媒等文献,考察中国古代边疆民族史学与中国古代史学之间的互动关系,从多民族历史书写角度阐释中华民族多元一体的发展史,探讨不同民族观念、民族政策产生的时代背景与学术背景,以及提倡者的著述立场,反思与批驳国外民族史研究的缺陷与问题,全方位构建高校史学知识体系。

——————————

注 释:

①如朱亚峰虽然探讨了高校铸牢中华民族共同体意识的历史观教育,但并未涉及历史学专业课程及教材。赵心愚认为,高校铸牢中华民族共同体意识的教育应融入政治理论课,以课堂教育为主渠道。周家彬回顾了自中华人民共和国成立以来,以“新民主主义论”课程为开端,高校思想政治理论课体系中的“历史与理论相结合”类课程经过不同阶段的改革调整,最终发展为今天“1+4”(即“中国近现代史纲要”加“四史”)课程体系的重要意义。商爱玲探讨了中华民族共同体意识与“中国近现代史纲要”课程结合的教学设计与策略原则等。类似研究成果不胜枚举,此不赘述。参见赵心愚.教育视域下的铸牢中华民族共同体意识[J].民族学刊,2021(02):1-8;朱亚峰.高校铸牢中华民族共同体意识的历史观教育进路研究[J].黑龙江民族丛刊,2021(03):149-154;周家彬.新中国成立以来高校“历史与理论相结合”类思想政治理论课的历史沿革[J].思想教育研究,2022(06):114-120;商爱玲.“中国近现代史纲要”课铸牢中华民族共同体意识的教学思考[J].思想理论教育导刊,2022(10):113-118.

②黄兴涛.重塑中华:近代中国“中华民族”观念研究[M].北京:北京师范大学出版社,2017:67.按:梁启超所主张的“中华民族”观念还存在以“华族”为“中华民族”等问题。

③1913年,斯大林在考察欧洲各民族实际情况的基础上,综合马克思、恩格斯、列宁的观点,给民族下定义:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”斯大林认为:“民族不是普通的历史范畴,而是一定时代即资本主义上升时代的历史范畴。封建制度消灭和资本主义发展的过程同时就是人们形成为民族的过程。”参见中国社会科学院民族学与人类学研究所民族理论室.马克思主义经典作家民族问题文选·斯大林卷[M].北京:社会科学文献出版社,2016:32,37.

④[苏联]格·叶菲莫夫的《论中国民族的形成》,原载苏联《历史问题》杂志1953年第10期,后收入《民族问题译丛》1954年第2辑,此处引自《历史研究》编辑部编.汉民族形成问题讨论集[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1957:228-254.

⑤即“书同文”(共同语言)、长城以内广大地域(共同地域)、车同轨(共同经济生活)、行同伦(表现在共同文化上的共同心理素质)。参见范文澜.试论中国自秦汉时成为统一国家的原因[J].历史研究,1954(03):19.

参考文献:

〔1〕张媛,李福森.中华民族共同体意识研究溯源与热点议题——基于CNKI数据库的知识图谱分析(2014—2020)[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2021(03):21-33.

〔2〕习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程(2019年3月18日)[M].北京:人民出版社,2020:19.

〔3〕梁启超.论中国学术思想变迁之大势[A].饮冰室文集之七·饮冰室合集第三册[C].北京:中华书局,2015:21.

〔4〕梁启超.政治学大家伯伦知理之学说[A].饮冰室文集之十三·饮冰室合集第五册[C].北京:中华书局,2015:71-72.

〔5〕李帆.中华民族自觉意识的初步觉醒——从清末民初的历史教科書谈起[J].史学史研究,2022(04):11-13.

〔6〕孙中山.对外宣言书(一九一二年一月五日)[A].孙中山全集第二卷[C].北京:中华书局,1982:8.

〔7〕孙中山.三民主义(一九二四年一月至八月)[A].孙中山全集第九卷[C].北京:中华书局,1986:188.

〔8〕〔9〕中国社会科学院民族学与人类学研究所民族理论室.马克思主义经典作家民族问题文选·马克思恩格斯卷(上册)[M].北京:社会科学文献出版社,2016:531,74.

〔10〕中国社会科学院民族学与人类学研究所民族理论室.马克思主义经典作家民族问题文选·列宁卷(上册)[M].北京:社会科学文献出版社,2016:26,232,388.

〔11〕中国社会科学院民族学与人类学研究所民族理论室.马克思主义经典作家民族问题文选·斯大林卷[M].北京:社会科学文献出版社,2016:199.

〔12〕黄兴涛,刘正寅.“中华民族”观念形成和中华民族伟大复兴[N].北京日报,2002-11-11(02).

〔13〕〔14〕〔15〕〔17〕中共中央统战部编.民族问题文献汇编(一九二一·七—一九四九·九)[M].北京:中共中央党校出版社,1991:3,18,166-209, 1290.

〔16〕刘璐.长征时期中国共产党对马克思主义民族理论中国化的探索及其价值[J].吉首大学学报(社会科学版),2022(01):136.

〔18〕王希恩.中国特色民族理论政策十年发展观[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2015(03):1.

(责任编辑 曹彩霞)

Research on the Construction of the Knowledge System of University History under the Perspective of Strengthening the Sense of the Chinese Nation as One United Community

CHEN Jun-da1, SUN Guo-jun2

(1.School of Literature, Jilin University, Changchun 130012, China;

2.Journal Editorial Department, Chifeng University, Chifeng 024000, China)

Abstract: The sense of the Chinese nation as one united community is rooted in the excellent traditional culture of China and is based on Marxism as its theoretical foundation. It has been generated through the unremitting efforts and practice of the Chinese Communists. Casting a strong sense of one united community for the Chinese nation, it can provide powerful guidance for undergraduate and graduate students to shape the correct outlook on life, world, values, and history. To fulfill this teaching task, it is necessary to be taught through the university history course, enabling students to consciously apply the theory of forging a sense of one united community for the Chinese nation, to understand and analyze the history of China as well as the development history of the Chinese nation, to comprehend the issues of China's foreign relations and global history, making true contributuons to nurturing talents for the Communist Party of China and cultivating individuals for the country.

Keywords: Higher Education; History; The Sense of the Chinese Nation as One United Community

收稿日期:2023-05-21

作者簡介:陈俊达(1991-),男,江苏徐州人,吉林大学文学院中国史系副教授,历史学博士,研究方向:史学理论与史学史、北方民族史;孙国军(1963-),男,安徽砀山人,赤峰学院教授,硕士生导师,赤峰学院学报编辑部主任、主编,研究方向:北方民族史、史学理论。

基金项目:吉林大学教育教学改革与研究资助项目“铸牢中华民族共同体意识视阈下高校研究生史学知识体系建设研究”(2022JGY004);内蒙古社会科学基金重点项目“历代国家通用语言文字的推广与中华民族多元一体研究”(2022BZ02)