高校医学学报出版时滞与期刊质量的关系研究

宋嘉宾,李军纪

(1山西医科大学管理学院,晋中 030600;2山西医科大学学报编辑部;*通讯作者,E-mail:junji2003@163.com)

期刊出版时滞一般定义为从收稿日期到出版日期的时间间隔[1]。时滞在一定程度上反映了期刊编辑处理的效率和科研信息传递的速度,决定着研究成果的优先权[2]。时滞作为衡量学术期刊时效性的重要指标,是目前国际范围内学术期刊间竞争的重要参数之一。

国外于20世纪60年代就已经开始相关研究。Garfield[3]指出,较长的时滞会影响科技成果的创新性,而且还会降低期刊的影响因子;Ray[4]证实了论文出版时滞与期刊影响因子之间存在负相关关系;Dong[5]发现开放存取期刊的时滞与传统出版期刊的出版时滞相比更有优势,而且开放存取在一定程度上还扩大了读者的范围;Lin[6]发现开放存取模式可以显著影响到期刊出版的时滞。

国内早期研究多为探讨时滞延长的危害、降低时滞的意义及有关改善建议[7,8]。随着研究的深入,关于时滞对期刊的影响进行了更深层次的分析。刘雪立[9]以我国医学期刊为调查对象,发现出版周期短的杂志更容易接收高水平论文,从而提高期刊的影响因子;韩牧哲[10]提出论文的影响力与其出版时滞的长短存在相关关系,存在能使论文影响力最大化的理想时滞区间;刘俊婉[11]探讨情报学领域出版时滞与论文影响力之间的相关性,并分析低时滞论文的作者、机构以及研究主题等特征,发现作者影响力、学科热点方面等对时滞有一定促进影响,从而为研究人员投稿以及期刊编辑部审稿和出版提供案例参考。

时滞长短方面,Amat[12]对2004年食品类杂志进行统计,发现其平均时滞为(348±104)d,其中网络发表的文章时滞可以平均减少约为29%,网络出版对时滞的促进作用明显;Björk等[13]对Nature Index所涵盖的众多领域杂志进行统计,发现其平均出版时滞约为10个月;有作者对Nature Index的文章进行跟踪统计,发现近几年杂志的平均出版时滞缩短到约6个月[14]。国内学者张玉华[15]于1990年对232种刊物进行过大范围的统计,发现我国科技期刊的时滞较长,平均为14.1个月,而同期国外期刊的平均时滞约为7~12月;李庚[16]以2020年发表的26种高水平中文科技期刊为样本,发现期刊的平均出版时滞为357 d,而Science,Nature,ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesoftheUnitedStatesofAmerica等国际知名期刊的出版时滞约在200 d左右,差距明显。

近年来我国关于科技期刊出版的时滞,随着互联网技术的发展,呈现缩短趋势。但我国的科研成果的首发性、时效性尚存在较大不足,与发达国家相比仍存在一定差距。因此为促进我国科技期刊良性发展、抢占科技成果首发权、提高学术竞争力以及推动研究工作高效快速发展,就需要进一步探究时滞对期刊的影响关系,明晰出版时滞的作用,并基于此提出目前较为合理的时滞区间来为期刊编辑出版提出建议对策,这对于提升地方高校医学学报办刊质量具有重要的现实意义。

1 数据来源与研究方法

1.1 样本的选取

依据2021年版《中国科技期刊引证报告(核心版)》挑选高校医学院校学报类期刊,按综合评价总分降序排序,采用分层抽样的方法,选取15种期刊并进行分组编号处理,抽取结果为综合评价总分前5名(编号为1~5),中间5名(编号为6~10)以及最后5名(编号为11~15)。

1.2 指标的选取

以2021年版《中国科技期刊引证报告(核心版)》评价指标为依据,收集15种期刊的23项期刊评价指标,包括总被引频次、影响因子、即年指标、他引率、引用刊数、开放因子、扩散因子、权威因子、被引半衰期、来源文献量、文献选出率、AR论文量、平均引文数、平均作者数、地区分布数、机构分布数、海外论文比、基金论文比、引用半衰期、综合评价、学科扩散指标、学科影响指标、红点指标,并记录到Excel表中。

1.3 出版时滞数据的采集

利用CNKI进行文献检索,检索期刊为上述15种期刊,限定文献发表时间为2020年,剔除重复、撤稿文献、非学术文献共得到3 127条有效数据。将数据保存到Excel中,手工录入文献的收稿日期、发表日期,并分别计算文章与期刊出版时滞等数据到Excel中。时滞的单位为d,并保留两位小数。

1.4 统计与分析方法

采用SPSS26.0软件对期刊出版时滞与相关评价指标做相关性分析。由于出版时滞的数值呈现非正态分布特征,具体采用双变量相关性Spearman秩相关分析法(非参数检验法)分析来分析出版时滞与各指标的相关性,两个量之间的相关程度以相关系数表示,认为P<0.05表示相关性具有统计学意义。

2 出版时滞与期刊质量指标的相关性分析

将15本期刊的出版时滞与每本期刊对应的期刊质量指标做Spearman相关性检验,研究样本具有相关性统计学意义的数据资料见表1。期刊平均出版时滞与总被引频次、权威因子、地区分布数、机构分布数、引用刊数、学科扩散指标、学科影响指标以及综合评价总分8项指标均呈显著负相关,具有统计学意义(P<0.05),而期刊的平均出版时滞与影响因子、即年指标、他引率、开放因子、扩散因子、被引半衰期、来源文献量、文献选出率、AR论文量、平均引文数、平均作者数、海外论文比、基金论文比、引用半衰期、红点指标等相关性无统计学意义(P>0.05)。

表1 研究样本具有相关性统计学意义的数据资料

统计显示,15本期刊的平均出版时滞为201 d。对综合评价得分前5名、中5名与后5名的期刊出版时滞进行分组统计,结果分别为157 d,194 d和251 d。

2.1 期刊出版时滞与总被引频次的相关性

期刊的出版时滞与期刊对应的总被引频次进行Spearman相关性检验,结果表明出版时滞与总被引频次呈显著负相关(r=-0.614,P=0.015,见图1)。这说明出版时滞越短的期刊,其总被引频次指标越高,而出版时滞较长的期刊往往在学术界的引用频率较低。

图1 出版时滞与总被引频次相关性散点图

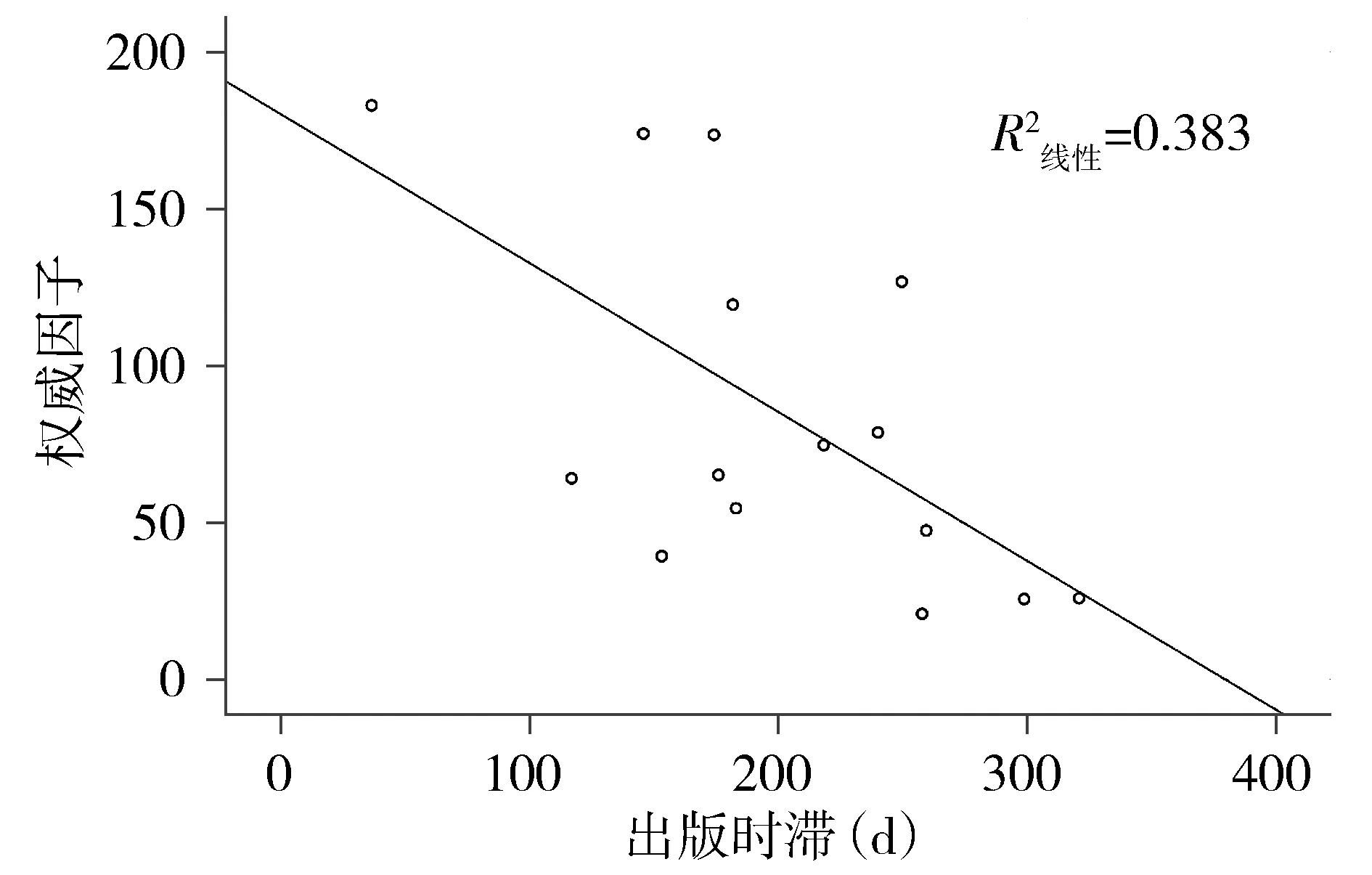

2.2 期刊出版时滞与权威因子的相关性

期刊的出版时滞与期刊对应的权威因子进行Spearman相关性检验,结果表明出版时滞与权威因子呈显著负相关(r=-0.614,P=0.015,见图2)。这说明出版时滞越短的期刊,其权威因子越高。这意味着出版时滞较长期刊自身权威性可能较低。

图2 出版时滞与权威因子相关性散点图

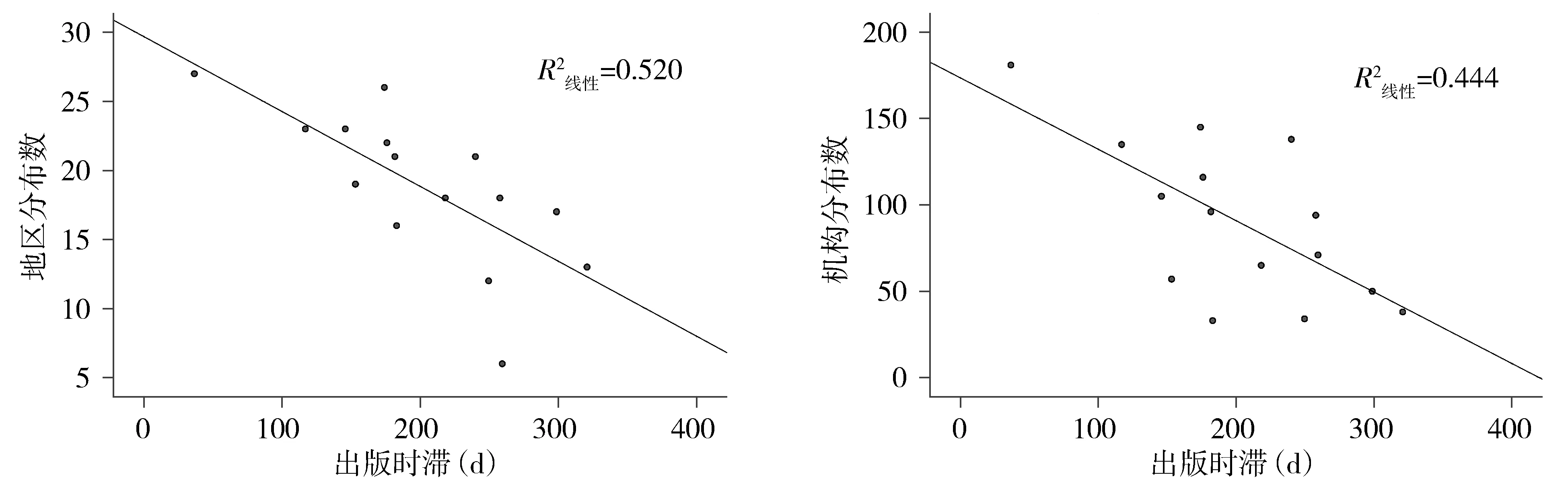

2.3 期刊出版时滞与地区分布数和机构分布数的相关性

期刊的出版时滞与期刊对应的地区分布数和机构分布数进行Spearman相关性检验,结果表明出版时滞与地区分布数和机构分布数均呈显著负相关(r=-0.840,P=0.000;r=-0.607,P=0.016,见图3)。这说明出版时滞越短的期刊,其地区分布数和机构分布数越高。具体表现为期刊出版时滞较长期刊的投稿的来源范围往往较为狭窄,机构来源数量也因长时滞的影响而分布较少。

图3 出版时滞与地区分布数和机构分布数相关性散点图

2.4 期刊出版时滞与学科扩散指标和学科影响指标的相关性

期刊的出版时滞与期刊对应的学科扩散指标和学科影响指标进行Spearman相关性检验,结果表明期刊出版时滞与期刊的学科扩散指标和学科影响指标均为显著的负相关关系(r=-0.604,P=0.017;r=-0.580,P=0.024,见图4)。这说明出版时滞越短的期刊,其学科扩散指标和学科影响指标越高。具体表现为在本学科内的学术影响力、跨学科期刊在其相关学科的学术影响力以及综合性期刊在子学科的学术影响力就越高,在统计源期刊中被引用范围越广,容易获得更多读者青睐。

图4 出版时滞与学科影响指标和学科扩散指标相关性散点图

2.5 期刊出版时滞与引用刊数的相关性

期刊的出版时滞与期刊对应的引用刊数进行Spearman相关性检验,结果表明出版时滞与期刊引用刊数呈显著负相关(r=-0.604,P=0.017,见图5)。这说明出版时滞越短的期刊,其引用刊数越高。这意味着出版时滞较长的期刊往往会伴随着较少的引用刊次数,被使用的范围较小。

图5 出版时滞与引用刊数相关性散点图

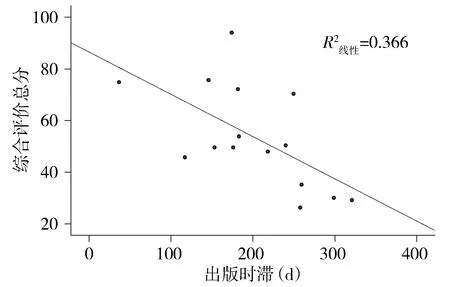

2.6 期刊出版时滞与综合评价的相关性

期刊的出版时滞与期刊对应的综合评价总分进行Spearman相关性检验,表明出版时滞与综合评价总分呈显著负相关(r=-0.643,P=0.010,见图6)。这意味着出版时滞较低的期刊往往会伴随着较高分数的综合评价总分,其期刊综合学术质量和影响力相对更高。

图6 出版时滞与综合评价总分相关性散点图

3 期刊出版时滞与综合评价总分的拟合模型

因为综合评价总分是由期刊评价体系中多个因子加权计算得到的,反映了期刊在某一学科的综合学术质量和影响力水平。所以笔者选择综合评价总分为因变量,期刊出版时滞为自变量,将两者进行多种形式拟合,并优选确定拟合效果较好,且形式较简单的作为模型,拟合结果见图7。

图7 期刊出版时滞与综合评价总分的指数拟合方程

由图7所示,期刊的出版时滞与综合评价总分二者为指数关系时拟合度最好且显著,方程式约为y=99.9e-0.003 4x(方程R2=0.431,P=0.08)。由方程可得,当出版时滞为50 d时,综合评价总分为84.2;当出版时滞为100 d时,综合评价总分为71;当出版时滞为150 d时,综合评价总分为60;当出版时滞达到并长于203 d,综合评价总分下降到50分以下。

4 讨论

本研究发现,期刊的出版时滞会影响到期刊的总被引频次、权威因子、地区分布数、机构分布数、引用刊数、学科扩散指标、学科影响指标以及综合评价总分8项指标,出版时滞低的期刊质量指标数据表现相对更好。由期刊出版时滞与综合评价总分的拟合模型可知,期刊的出版时滞最好控制在203 d以内,可以使期刊的影响力保持在较好的水平。

所以缩短期刊出版时滞是提高提升期刊影响力的重要途径,也是学术发展的趋势和要求。它要求期刊编辑设计高效的编辑出版流程,建立高效率、高质量的的同行评审制度,提高编辑人员的工作效率。在具体的编辑出版实践中,我们总结了以下可以缩短出版时滞的做法。

(1)改进编辑出版流程。科技论文的处理流程包括稿件的约请、登记、初审、同行专家评审、主编复审、作者修稿、编辑、校对、出版、印刷发行等环节。为了缩短期刊出版时滞,稿件在这些环节的流转速度取决于流转的程序是否合理,流转的媒介是否通畅。例如,《山西医科大学学报》编辑部在工作中,根据实际情况制定了《山西医科大学学报》稿件处理流程。其中规定对于优秀的稿件,只要经过必要的环节,不需要返回重复处理便可以顺利地实现从投稿到出版发行的过程[17]。为了提高学报编辑部同行评审机制的效率和质量,还进行了审稿专家精准化推荐系统的应用探讨等[18]。

(2)积极利用网络出版技术。自从本世纪初以来,网络媒体已经逐步取代了传统纸媒体,新的传播媒体对科技期刊编辑提出了新的挑战。期刊编辑需要跟上出版的最新趋势,学习和运用新媒体技术,提高期刊的出版速度。例如,国内学术期刊的传播基本上依靠同方数据、万方数据、维普数据等将所出版内容及时向国内外传播,对于重要论文实现了优先数字出版模式。另外,本刊还尝试搭建具有审稿专家遴选功能的信息检索网页平台,辅助提高《山西医科大学学报》编辑部的同行评审机制的效率与质量[18]。

(3)建立稳定的作者群。学术期刊编辑部积极培养核心作者,采取快速通道等多种措施吸引优秀作者的稿件。鼓励作者将研究成果首先投向能够快速发表的期刊。另外,期刊应创建作者交流平台,例如在线论坛、社交媒体群组,甚至是面对面的活动,鼓励作者分享经验和交流研究成果。

(4)关注读者需求,牢固树立学术期刊服务于学科建设、服务于科学研究、服务于科学家培养的初衷。期学术期刊应该密切关注读者的需求和反馈,积极适应科学发展的需要。例如,《山西医科大学学报》编辑部向作者发放并收回的1 500多份意见调查表进行意见总结,基于此进行编辑出版工作中的改进与调整,从而为期刊培养稳定的高质量作者队伍[19]。

(5)加强编辑团队建设,建立一支高素质、专业化的编辑团队。学术期刊的编辑出版是科学研究的重要部分,同时编辑出版本身也是一门专业学科。建立完善的审稿人员管理机制,加强对审稿人员的培训和指导,提高审稿人员的专业素养和工作效率。例如,本刊在日常工作中每月会固定编辑业务学习的时间,根据科技期刊编辑工作的需要,结合期刊编辑的基本理论和学术界关注的焦点,确定编辑业务学习的重点内容[20]。另外,本刊还制定了稿件处理的时间要求,包括初审稿件应在2 d内完成,同行专家评审要求7~10 d内完成,作者修改稿件在10 d内完成,主编复审稿件在10 d内,编辑校对与排版、印刷应在20 d内完成,从而尽量将稿件的出版时滞控制在3个月内[17]。

总之,缩短期刊出版时滞可以显著提高期刊的影响力和质量,然而,在追求缩短出版时滞的同时,我们不能忽视期刊的其他出版质量,尤其是与期刊出版时滞没有统计学意义的相关性指标,例如开放因子、基金论文比、红点指标等一系列反应期刊文章特点的指标。学术期刊应该在坚持高质量学术论文发表的前提下,积极缩短出版时滞,提高期刊的影响力和品牌价值,为学术研究和学术交流做出更大的贡献。