以心问道 直面华山

文/王保安

山水画是中国绘画史中重要的组成部分,饱含着国人自古以来对天地造化的崇敬之情。《论语·雍也篇》云:“知者乐水,仁者乐山。”朱熹《四书集注》云:“知者,达于事理而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者,安于义理而厚重不迁,有似于山,故乐山。”山水之乐,在于心底渴望自由的灵魂被彻底解放,神游其间,让人不由得试图去追求那“天人合一”的最高境界。故而古之名士大儒,皆喜寄情山水,成就了其超然物外的文化意蕴。

我从事山水画创作算起来也有四十余载了,游历了中国不少名山大川,深感天地造化之奇诡。经过深切思考和回望,无法割舍的还是自己常年的生活之地——长安。长安地处秦岭山脉,终南山下,或许是多年的滋养和影响,常奔波于之间,华山是在我幼小的时候就已埋在心里的一颗种子,在酝酿、在积累。50岁之前缺乏自信去画,随着自己年龄和阅历的增长,50岁之后才有了初创动机。当我矗立在华山之巅,面对险峻的华山西峰、北峰、东峰时,其坚硬的质地、巨大的花岗岩体量悄无声息地带给我创作冲动和灵感。变幻莫测的云海、择隙而生的松树、富于探险挑战的栈道和“道”家文化所组成的强大气场无不在吸引着一批批朝圣者和登山挑战者。感慨之余内心更生出一种敬畏和创作冲动。

早在先秦典籍《山海经》中,对于华山就有描述:“……太华之山,削成而四方,其高五千仞,其广十里,鸟兽莫居。”西汉刘向在《九叹》中曰:“合五岳与八灵兮,讯九鬿与六神。”更是最早将其列入“五岳”之中。此后,华山在历代文坛都曾留下身影,唯独画史却鲜有笔墨。究其缘由,自五代始,中国山水画便有南北之分,北方以荆浩、关仝、李成、范宽为代表,所作多雄壮巍峨、气势磅礴,尽显北方气象。自宋代政治经济中心全面南移,北方长期处于战乱时期,文化发展趋于停滞,北方山水画亦逐渐走向没落,且伴随明清文人画由南方兴起,影响其深远,致使此后北方山水画再未能恢复往日繁盛。

而即便在北方山水画的繁盛时期,画家在这一地区的艺术创作重点也主要是围绕终南山展开,它是包含整个关中地区的文化概念,不仅是中原地区宗教文化的发源地,更是文人阶层隐逸文化与入世思想交融碰撞的区域。故而与之相比,对华山的关注度相对较低。直到明洪武十四年(1381年)秋,年过半百的王履“以纸笔自随,遇胜则貌”,图写华山胜景,创作《华山图册》,才在当时画坛引起一定反响,但也仅是昙花一现。

就存世作品来看,在王履后,清代有沈宗骞创作的《西岳华山图》,近现代有张大千的《北峰绝壁图》、宋文治的《华岳壮观图》等。新中国成立后,有俞剑华的《华岳飞雪》(1959年)、陆俨少的《华岳高峰》(1979年)、张仃的《华岳擎天》(1988年)、罗铭的《西岳华山图》(1989 年)等。而与华山同处一隅的长安画派,更是不惜笔墨,贡献了众多作品,如石鲁的《自古华山一条道》《华岳雪霁图》、何海霞的《西岳峥嵘何壮哉》《华岳柱天地》(1982 年)、王金岭的《华山松》、崔振宽的《华山》等一大批作品。石鲁、罗铭、王金岭等画家已成为这一时期华山题材创作的代表人物。

王保安/ 心师华山 240cm×200cm 2021年

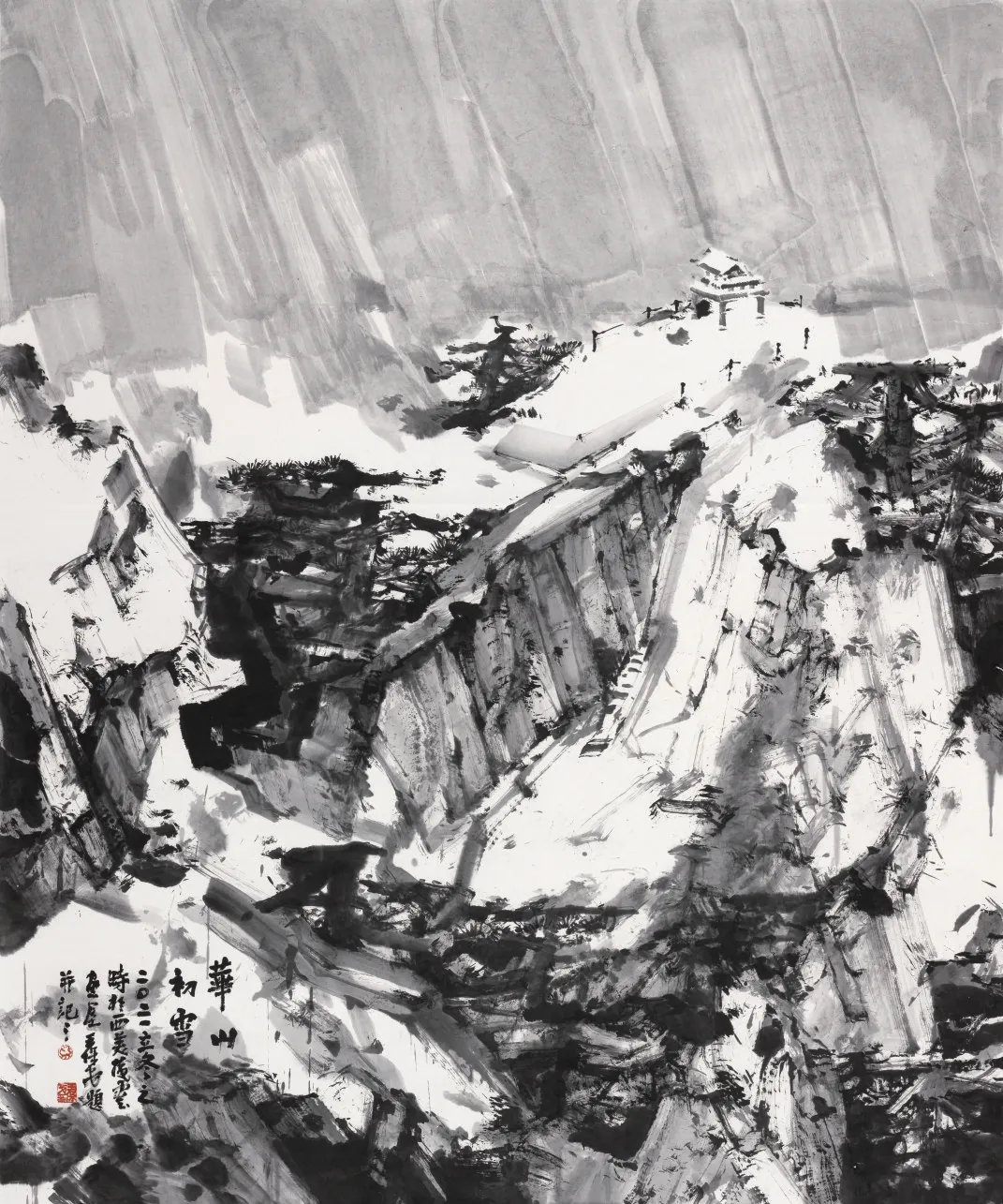

王保安/ 华山初雪 240cm×200cm 2021年

然而,随着时代与科技的发展,对于华山的观照无论是在观察方式上还是在表达意识上都发生了变化。之前由于交通工具及登华山条件所限,作品多以西峰、北峰和东峰下棋亭为表现题材,有一定的图式化,构图也较为相似。而现在,伴随科技发展,无人机等技术的应用,使得当代画家的创作角度更为全面,活动空间和视野更加宽广,之前所不能及的地方在今天就可依靠设备进行更加细微的捕捉,为拓宽华山的表现角度提供了众多可视素材。

确定以华山为创作题材时,我54岁,目前已过去五个春秋,四季更迭,对华山不同时节的风景都颇有体验。登华山写生、悟华山精神已是常态。回画室不断实验和探索已成习惯,面对一批实验的画稿,欢喜中也伴随着忧虑。喜的是有“量”,忧的是缺“质”,有时在表现华山时我开始衍生出一种恐惧、一种艰难,想要驾驭好这么一座险峰是极为不易的。

或许因为是表现同一个对象,每每有所退却,总能想起王履在《华山图序》中提出的“吾师心,心师目,目师华山”的理论。中国画之最高义谛,为谢赫之“六法”与张璪之“外师造化,中得心源”,如果说前者是系统全面地将中国画创作的标准进行界定,那么后者则是对其精神与审美内涵的集中强调。画史载张璪不拘常法,箕坐鼓气,毫飞墨喷,常以“紫毫秃锋,以掌摸色”渲染法代之,毕宏见之惊叹,因问张璪所受为何,张璪曰:“外师造化,中得心源。”此类作画方式,抛弃了寻常作画藩篱,荡去机巧,追求性灵的彻底自由。而这八字则对绘画过程中的主客观因素做了精辟的表述,将创作的形成过程归结为艺术家对物象的自性体悟。至明初,由于轻视“师造化”,而落入“纸素之识”的案臼而呈纤弱无力,导致作品缺乏新意。王履在张璪的基础上,针对明初画坛这一时弊,再次强调绘画要打破宗法,心师造化。其《华山图册》更是以苍劲笔墨,灵活多变的皴、擦、点、染,表现了云山掩映、苍润华滋的华山。这种借由宇宙本体出发的客观体察,启发创作者多样的艺术表现手法。华岳“神秀之极”的造化使得王履抒发山水之意,以变之变代常之常,去故就新。

通过华山,王履其实是将艺术创作最本质的心、物关系问题再次放在创作者面前,山水画也早已突破了起初状物纪实的层面,全然地追求心中丘壑的外运。直面华山,每次归来都有不同的收获和问题,这种上下求索的过程也更容易使我回归本源,让时间使自己的认知沉淀积累,待激情与冲动退去,回归宁静,以心挥毫,以造化为师,进而去追求解衣般礴的创作状态。

王保安/ 云上漫步 240cm×200cm 2022年

王保安/ 华山东峰之映春(五联组画之一)240cm×120cm 2022年

王保安/ 华山南峰之藏冬(五联组画之二)240cm×120cm 2022年

王保安/ 华山西峰之翠夏(五联组画之三)240cm×120cm 2022年

王保安/ 华山北峰之秋烈(五联组画之四)240cm×120cm 2022年

此外,《华山图序》中亦云:“法在华山,意不知平日之所谓家数者何在。夫家数因人而立名,即因于人,吾独非人乎?夫宪章乎既往之迹者谓之宗,宗也者从也,其一于从而止乎……谓吾有宗欤?不拘拘于专门之固守;谓吾无宗欤?又不远于前人之轨辙。然则余也,其盖处夫宗与不宗之间乎?”这是对艺术创作提出了更为具体的要求,既要有自己独特的艺术语言,师法造化,又要彰显时代风貌,不落窠臼。长期的准备、实验和摸索,使我对华山建立起清晰且独特的自我认知,力求在客观再现外突破对华山固有景点的重复性描绘,一反前人较为雷同的纵向展开方式,以横向视野扩展,去表现视线所能够承载的最舒服的尺幅,强化华山连绵不断的宽宏博大和纯粹感。同时用方笔将花岗岩的质地结构与大块山体进行有机匹配,强化质感,再以大块面的笔触直上直下,以稳、准、狠的基调去寻求华山更加雄浑的气场,最后形成具有构成感的方体造型元素。艺术创作需要创新,需要突围,需要不断地尝试才有生机,盲目跟风和不自信是可怕的,若仅是受锢于前人的模式,作品就会故步自封,无法进步,更妄谈表真达意。

华山具备中国画创作的精神内质,从初识华山而领略其形,到多年写生而管窥其质,对于华山的表现我更想实现一种脱离形貌束缚,直指其精神内核的传达,完成从形至意的转变、从画至写的转身。每次创作之前,面对空白的画面,脑海中率先浮现的一直是图像,进而是水与墨在纸面上的交融、反应、渗化,以及山石的肌理与质感,由小至大,由局部至整体。于是每一个细节都在互动、互补,借以经营画面,寻找自己与大山对话的通道,架起笔墨表现的桥梁。同时,心境应与自然保持绝对通畅,将所绘之物象置于特定的框架和情态之中来思考。正如吴冠中先生所主张的:“每个画家应自由地画出自己的感觉,找到自己绘画语言。”在表现华山时,我总在思考如何才能在每一幅作品中展现出华山不同的性格特点,这需要不断地从各种资料和现场中汲取养分。其中最重要的还是要贴近华山,向自然讨教,通过融入、体悟而最终完成作品。

山水画创作,无论是对于创作者还是观者来说,都是真正的神之所畅,情之所娱。而想要真正达到这样的高度,非求真趣与生气外无不能及。遇见华山,那是缘分;爱上华山,那是情分。意识中它已不再是我眼中创作的具体对象,而是成为一种信仰,指引我在心师造化的创作道路上不断突破。每当有所阻滞,我都会回归华山,寻求答案,面对这座取之不尽的生命体,每一次的体悟都截然不同,这或许就是天地造化的奇趣,更是我多年沉浸于山水画创作的初衷。画出精神是很不易的,对景作画尚可不失其形,若弃形象,又该如何创作?既已为未来定计,就继续前行,任时光流转,唯法天地、师造化,以心问道,不负年华。

↑王保安/ 雨后岚山 240cm×200cm 2022年

↓王保安/ 华山苍雄 240cm×200cm 2022年