颅内动脉瘤支架辅助介入栓塞术围术期抗栓治疗药学监护案例总结*

曾 钰,吴运燕,廖 林,杨 君,孙 雪 ,邱 峰△

(1. 重庆医科大学附属第一医院,重庆 400016; 2. 重庆市璧山区人民医院,重庆 402760; 3. 重庆市人民医院,重庆 401147;4. 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院,重庆 400038; 5. 西藏自治区人民医院,西藏拉萨 850000)

血管内介入治疗是颅内动脉瘤或蛛网膜下腔出血的主要治疗手段之一,对于瘤颈较宽的动脉瘤通常采取支架辅助防止弹簧圈脱落或移位[1],术后给予阿司匹林联合氯吡格雷治疗4 周至6 个月,后改为单一抗血小板聚集治疗12 个月预防支架内血栓形成[2-4]。此类患者的静脉栓塞并发症发生率高[5],一旦发生将予抗凝治疗,而三联抗栓方案出血风险极高,需谨慎给药,故围术期抗栓策略仍值得探讨。目前暂无相关指南或共识对有近期颅内动脉瘤破裂出血史或术后改变患者进行血栓及出血的评估和用药方案的指导,故临床需多学科、多维度联合考虑及动态监护。本研究中回顾了某院抗凝专业临床药师参与的3 例动脉瘤支架辅助介入栓塞术抗栓治疗病例,探讨围术期血栓形成因素、治疗方案,以及药师开展神经外科围术期工作的介入点,为精细化用药管理提供借鉴。现报道如下。

1 临床资料

病例1:患者,女,66 岁,身高153 cm,体质量52 kg。因“突发爆炸样头痛11 d,再发2 d”入院。诊断为自发性蛛网膜下腔出血、右侧颈内动脉后交通动脉动脉瘤,收入神经外科,行急诊数字减影全脑血管造影+ 右侧颈内动脉后交通动脉瘤支架辅助介入栓塞术,术中置入弹簧圈栓塞动脉瘤,辅以支架1枚用于固定。术后第1天患者意识Ⅱ级,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,肌力正常,穿刺部位无渗血渗液,复查D-二聚体(D-D)2.08 mg/L↑,纤维蛋白降解产物6.5 μg/mL↑,CT 检查示右侧鞍旁结节状及条状高密度影,考虑术后改变,双侧脑室后角积血。加用阿司匹林100 mg、每日1 次(qd)+ 氯吡格雷75 mg、qd 抗血小板聚集治疗,并行腰池引流术。术后第5天患者意识清晰,对答切题,体格检查配合,未诉特殊不适,腰池引流出淡血性液体150 mL。复查双下肢深静脉彩超示右侧腓静脉、小腿肌间静脉血栓形成,复查D- D 5.97 mg/ L↑,CT 肺血管造影(CTPA)筛查示肺少量栓塞。四肢B 超提示为远端深静脉血栓,血栓脱落所致致死性肺栓塞风险低,无呼吸困难等不适,血流动力学稳定,无右心功能不全或心脏生物标志物水平升高,属低危肺栓塞。临床药师与医师考虑患者近期急性脑出血史,术后仍有血性引流液,抗凝可加重出血,建议暂缓药物抗凝治疗,同时评估病情后拔除腰池引流管,鼓励患者下床活动,密切随访患者症状、体征,并监测D-D。术后第10天,患者意识清醒,未诉特殊不适,可自行下床行走,穿刺部位未见渗血渗液,凝血指标基本正常,血栓弹力图提示花生四烯酸(AA)途径及二磷酸腺苷(ADP)途径抑制率均大于60%(已达标),予以出院。

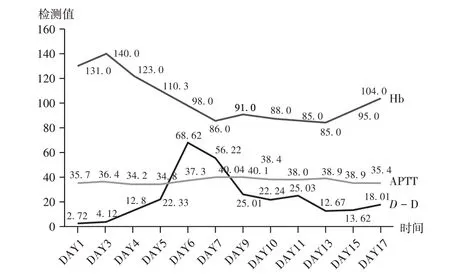

病例2:患者,女,60 岁,身高155 cm,体质量62 kg。主诉“血压升高2 年,检查发现颅内动脉瘤2 d”,拟行择期手术。患者就诊途中突发短暂意识丧失,伴头痛、呕吐,急诊CT 检查后考虑颅内多发动脉瘤伴自发性蛛网膜下腔出血,行急诊手术置入弹簧圈栓塞动脉瘤,释放支架1 枚稳定,术后腰池引流。术后第2 天体格检查示,意识Ⅱ- Ⅲ级,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,四肢可遵医嘱活动,肌力可,穿刺部位无渗血渗液,加服阿司匹林(100 mg、qd)+氯吡格雷(75 mg、qd)抗血小板聚集治疗。四肢B超未见明显血栓形成,头颅CT示双侧鞍上区结节状致密影伴放射伪影,考虑术后改变,蛛网膜下腔积血,较前稍吸收。术后第3天,患者胃管内引出咖啡色液体约50 mL,不排除应激性出血可能,医师加用艾司奥美拉唑(40 mg、12 h 1次)静脉滴注。术后第4天患者意识障碍加重,为Ⅲ-Ⅳ级,呼吸、心律平稳,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,不能遵医嘱活动,头颅CT 较前1 日变化不大,随访D-D 12.42 mg/L,四肢彩超提示双侧胫后静脉、腓静脉及左侧肌间静脉血栓形成;肺动脉CT 血管造影(CTA)示右肺动脉部分分支栓塞。查CTPA 示右肺部分分支栓塞,左肺下叶肺动脉少许分支显影稍浅淡。血管外科会诊考虑患者颅内病变尚未稳定,暂不安置下腔静脉滤器,建议谨慎抗凝治疗。呼吸内科考虑患者合并消化道出血且接受抗血小板聚集治疗,暂不抗凝。临床药师会诊认为患者术后第5 天D-D(22.33 mg/L)较前明显升高,影像学多发栓塞,抗凝指征强,其次颅内CT 未见新发出血灶,已加用质子泵抑制剂抗消化道出血,在密切监护下可将双联抗血小板调整为单抗血小板联合抗凝以覆盖动静脉抗栓需求(因该药具有剂量可控、效果可监测、能部分拮抗的优势,且皮下给药可减轻对胃黏膜的刺激)。结合医师意见停用氯吡格雷,加用低分子肝素(4 000 IU、qd)皮下注射。术后第7天体格检查示,意识稍好转(Ⅱ-Ⅲ级),大便1 次,无血便,血红蛋白(Hb)水平下降,暂无特殊处理。术后第10天,患者意识较前好转,未见皮肤瘀斑、敷料未见明显渗血渗液、无便血等,拔除腰池引流管。体格检查可见左侧大腿明显肿胀,复查D-D 22.24 mg/L,双下肢床旁彩超提示双下肢肌间静脉血栓,考虑抗凝强度不够,测低分子肝素抗Ⅹa 活性值为0.35 IU/mL,调整低分子肝素剂量为5 000 IU,12 h 1次。术后第11 天复查抗Ⅹa 活性值为0.67 IU/ mL(在治疗范围内)。术后第17 天,患者术后恢复可,无特殊不适,要求回当地康复,复查D- D 18.01 mg/ L,CTPA 示右肺下叶基底段肺动脉少许栓塞(较前减少);彩超提示双侧肌间静脉血栓形成;Hb 基本平稳,未见明显出血,将低分子肝素改为利伐沙班20 mg+ 阿司匹林100 mg 口服并带药出院。患者术后住院期间随访指标[D- D,Hb,活化部分凝血活酶时间(APTT)]变化趋势见图1。

图1 病例2术后住院期间随访指标变化Fig.1 Changes in postoperative follow - up indicators of case 2 during hospitalization

病例3:患者,男,68 岁,身高168 cm,体质量55 kg。因“突发头痛3+h,晕倒3 h”入院。头颅CT 检查示蛛网膜下腔出血,CTA 检查示前交通动脉不规则动脉瘤,诊断为前交通动脉瘤;自发性蛛网膜下腔出血;原发性高血压3级(很高危);2型糖尿病。行前交通动脉动脉瘤支架辅助介入栓塞术,术中置入弹簧圈栓塞动脉瘤,支架1 枚。术后置入腰池引流,压迫止血24 h,穿刺部位无渗血渗液,加服阿司匹林100 mg(qd)+ 氯吡格雷75 mg(qd)抗血小板聚集。术后第4天,患者意识Ⅲ级,能遵医嘱活动,体格检查示呼吸、血压、心律平稳,未见明显异常,随访D-D 4.78 mg/L;血栓弹力图提示AA(途径)抑制率90%,ADP(途径)抑制率92.2%;四肢深静脉彩超示右上肢头静脉及双下肢肌间静脉血栓形成。次日,CTPA 示右肺中叶及双肺下叶肺动脉及分支多发栓塞;右肺动脉干内对比剂充盈欠佳,D-D升至8.12 mg/L。医师评估患者血栓负荷重,加用低分子肝素钠注射液(4 000 IU、qd)皮下注射,氯吡格雷口服用量减为50 mg、qd。术后第9 天凌晨,患者躁动,自行拔掉尿管致尿道损伤出血(出血量约300 mL),Hb 94 g/ L,泌尿外科紧急行膀胱尿道镜检+ 膀胱血凝块清除术,引出红色尿液,冲洗膀胱内血凝块。临床药师认为,低分子肝素给药2 d 出现活动性出血,Hb 降幅达30%,出血学术研究会(BARC)出血分型为3a 型,应首先停用抗凝药物。由于出血事件发生距离末次给药超8 h,抗Ⅹa 活性值为0.33 IU/mL,血浆抗凝血酶ATⅢ活性为108.4%,考虑体内仍有残余低分子肝素作用,建议即刻加用鱼精蛋白注射液25 mg 静脉注射部分拮抗。术后第10 天、术后第11 天,导尿管可见少量血尿,色浅,停止膀胱冲洗。术后第12天,患者呼吸、心律平稳,无血尿,随访(复查)四肢静脉彩超示双下肢肌间静脉及右上肢头静脉血栓形成。CT示蛛网膜下腔出血减少,余较前无明显变化,D-D 5.41 mg/L。术后第17 天,拔除腰池引流,(复查)CTPA 示左肺下叶肺动脉对比剂充盈欠佳,右肺上叶尖段及右肺下叶肺动脉及分支管腔内见多发充盈缺损征象,考虑为肺栓塞。床旁彩超示双上肢头静脉血栓形成,双下肢肌间静脉血栓形成,D-D 再次升高,Hb 基本平稳。临床药师考虑活动性出血已停止,但血栓范围扩大须重启抗凝治疗,结合既往出血病史,建议暂予以低分子肝素(2 000 IU、qd)皮下注射。术后第23 天,患者未诉特殊不适,意识Ⅰ-Ⅱ级,CTPA 示肺动脉主干、左右肺动脉及其主要分支管腔无明显局限性膨胀或狭窄征象,其内对比剂充盈良好。肺动脉主干及其主要分支未见明显栓塞征象。头颅CT示蛛网膜下腔出血基本吸收。患者病情稳定,予以带药出院,住院期间随访指标见图2。

图2 病例3术后住院期间随访指标变化Fig.2 Changes in postoperative follow - up indicators of case 3 during hospitalization

2 讨论

2.1 围术期血栓管理的必要性

2.1.1 围术期血栓形成为常见并发症

颅内动脉瘤支架辅助介入栓塞术围术期应充分抗血小板聚集治疗以降低支架内血栓或颅内缺血性并发症发生风险,但围术期静脉血栓或肺栓塞是较常见并发症,有研究表明,无症状深静脉血栓的发生率可高达24.0%[5],这为患者预后带来严重影响。造成患者高凝状态的可能原因如下。1)蛛网膜下腔出血急性期或接受颅内动脉瘤介入患者由于血管内皮和组织损害引发凝血因子、血小板、纤维蛋白原等功能亢进,造成血液的高凝状态[6]。2)介入治疗患者多采取股动脉穿刺[7],须较长时间局部压迫止血,如术中出血较多还须考虑术后植入腰池引流装置,这些约束性限制不利于患者早期下床活动。3)围术期为防止患者颅内压增高多取头高(30 度)位,可导致下肢血流缓慢,而甘露醇、利尿剂的降颅压治疗会造成机体水分流失,使血液处于浓缩状态,以上原因均会增加静脉血栓发生风险[8]。

2.1.2 现行血栓评估体系指导意义有限

目前,国内指南倾向于将住院时间延长、合并动脉瘤手术史、男性、长期卧床及症状重列为深静脉血栓高危因素[5],而外科手术多采用改良版Caprini评分[9-10],该模型尚未在神经外科手术患者中得到验证。以上3例患者的共同点为有脑卒中史、卧床时间>72 h,Caprini评分结果均为高危(3~4 分),应予以药物抗凝治疗。但3 例患者的近期脑出血史属抗凝禁忌,且合并双联抗血小板用药史,出血风险极高,而现有评估对此类高危患者缺乏更具体、更精细的区分标准,对实际病例的指导意义有限。

2.2 颅内动脉瘤围术期抗凝专业临床药师的介入点

2.2.1 个体化抗凝方案制订

以上3例患者在围术期均筛查出静脉血栓,而指南或共识并未对多系统栓塞给出具体用药方案,这为个体化用药提供了探索空间。药师决策前应与术者充分沟通,评估不同支架的血栓形成风险、蛛网膜下腔出血止血情况、约束性措施能否解除等因素。由于缺乏循证医学证据,选择用药方案时需理解血栓形成的病理生理基础,参考类似病例用药。深静脉血栓抗凝治疗疗程为至少3 个月[11],而动脉瘤双联抗血小板聚集疗程最短4 周,两者重叠期至少1 个月。而抗血小板聚集和抗凝药物联合的有效性及安全性最充分的循证证据,来自冠状动脉粥样硬化性心脏病(简称冠心病)行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)合并房颤病例,其抗栓方案根据出血和栓塞风险高低予以三联抗栓治疗(双联抗血小板+ 抗凝)治疗1 周至3 个月,后改为抗凝联合单抗血小板治疗至6~12 个月[12]。借鉴以上方案,该院对高出血风险、高血栓负荷的患者行谨慎三联抗栓治疗1 周,或直接抗凝联合1 种抗血小板聚集药物。此外还应注意,抗栓药物属高警示药品,需严格把握用法用量,在三联抗栓方案中,抗凝药物的剂量以中、低剂量为主,因此该院采用预防剂量低分子肝素给药,若患者有肝肾功能异常、低体质量、高龄等情况,还需根据药品说明书调整用药剂量。

2.2.2 动态监护及药物监测指标解读

颅内动脉瘤患者血栓与出血病情瞬息万变,部分患者可能出现围术期急性动脉瘤破裂、支架内血栓形成、再发脑卒中、分支血管或脏器出血等并发症[2],将导致预后不良。因此,动态评估患者的疗效及不良反应十分必要。在医疗团队中,临床医师关注重点为患者的病情,特别是生命体征、意识恢复、认知功能障碍、影像学改变、伤口愈合等,而临床药师侧重于关注患者对药品的反应和药物疗效。同时,应于每日查房时进行相应体格检查,了解患者有无伤口渗血渗液、全身瘀斑、血尿、便血等情况。应用与解读相关指标也是抗凝药师的工作介入点之一。血栓监测指标包括D- D、纤维蛋白原及血栓弹力图等,出血监测指标包括凝血指标,此外新型药物监测指标,如低分子肝素监测(抗Ⅹa因子监测)、血药浓度、血栓弹力图的AA 及ADP(途径)抑制率等[1,13]也可作为参考。病例3 双抗期间血栓弹力图两者抑制率相当,提示患者对阿司匹林和氯吡格雷有高反应性,而此类人群也伴随高出血风险,当联合抗凝时,医师基于以上因素下调氯吡格雷的剂量,但无法预判患者对低分子肝素的反应性,这为患者出现血尿埋下隐患。皮下注射后,低分子肝素浓度达峰时间为3~5 h,而抗Ⅹa 因子活性监测目标值即为峰浓度,该患者用药8 h后查抗Ⅹa因子活性仍处于目标范围内,反向说明了该患者对低分子肝素的高反应性,也为重启抗凝时该药起始用法用量的确定提供了依据。

2.2.3 药品不良反应(ADR)判断及处置

抗栓药物最主要的ADR 为出血,随着用药种数增加,其出血风险随之升高[14]。当发生出血事件时,不能简单地以停药作为处置手段,否则将增加急性血栓事件发生概率,造成治疗失败。评估出血部位及严重程度,判断紧急抗凝逆转剂使用指征、调整用药方案、重启抗栓药物时机等均应纳入ADR 的处理范围。本研究中病例2 和病例3 均出现不同程度的出血并发症,但情况又有不同。病例2 为消化道出血,除加用质子泵抑制剂外,药师还将双抗血小板聚集方案调整为单抗血小板+抗凝联合方案;而病例3 为血栓负荷重,在谨慎三联抗栓治疗期间出现大量血尿,药师根据BARC 出血分型[15-16]进行评估,并给予对应干预措施,最终患者出血停止,也未发生急性栓塞事件,预后良好。

2.3 结语

随着加速康复外科(ERAS)的积极推进,临床药师已成为ERAS 团队中不可或缺的成员之一,其应做到精准识别药物抗凝目标群体,给出科学的决策支持,从而高效地为临床提供药学服务。然而,抗凝专业临床药师在神经外科如何高效开展药学服务仍处于探索阶段[17],而神经外科患者有其专科特点,特别是对颅内动脉瘤或蛛网膜下腔出血的高危患者缺乏有效的风险评估。抗凝专业临床药师应以整合与分析药物的药理机制、量效关系、患者疾病等为介入点,辅以特异性指标监测,为患者提供个体化精准用药方案、ADR 监护,从而解决临床实际问题,减少围术期并发症发生,改善转归,实现临床药师在治疗团队中的专业价值。