桑叶非结构性碳水化合物的测定对比研究

刘 岩,林天宝,卢红伶,朱 燕,计东风,吕志强

(浙江省农业科学院 蚕桑与茶叶研究所,浙江 杭州 310021)

碳水化合物是植物生长发育过程中主要的碳源和供能物质[1],占干物质总量的90%以上,对植物生命活动有着极其重要的作用。碳水化合物包括结构性碳水化合物和非结构性碳水化合物两大类。其中,非结构性碳水化合物是光合作用的主要同化产物,其合成、运输和积累很大程度上决定植物能量循环、生长发育和对环境的适应能力,是参与植物生命代谢的重要物质[2-3]。非结构性碳水化合物主要包括葡萄糖、果糖、蔗糖等可溶性糖(Soluble sugars,SS)和淀粉(Starch,ST)2类物质。可溶性糖可直接参与植物生长、代谢过程,并具有调节细胞渗透压的作用;淀粉可作为短期或长期贮存的碳源,供给植物生长所需,可溶性糖与淀粉两者之间还可以相互转换[4-5]。

桑树是一种多年生深根性木本阔叶型经济林木,在我国有悠久栽培历史。桑叶作为家蚕完成全世代生长的天然饲料,是影响茧丝绸产业发展的重要物质基础。我国作为种桑养蚕大国,蚕桑生产遍及全国1 000余县,蚕桑产业还在脱贫攻坚、乡村振兴和特色产业发展中起到重要作用[6-7]。近年来,随着国家“一带一路”重要倡仪的实施推进,以及桑树除了用来养蚕外,还在医药、食品、生态等领域进行了多元化拓展,桑树产业迎来新的发展机遇。生产上对适宜不同生长环境的优质高产高抗桑树品种需求增加,而碳水化合物的含量和转运分配与植物产量、品质相关,碳水化合物还参与盐、旱、涝等逆境胁迫适应性。测定桑树非结构性碳水化合物含量具有重要生产指导意义。然而,目前对桑叶中非结构性碳水化合物测定方法报道较少。为此,本研究开展对比分析和优化桑叶非结构性碳水化合物的测定方法,为今后开展桑树理化性质研究和品种相关的生产应用提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 实验材料

以资源圃种植10 年生的‘强桑1 号’桑树品种为研究对象,于2022年5月中旬采集枝条自上而下第4~7位完全展开叶片,清洗干净并擦干,液氮研磨后-80 ℃低温冷冻保存,备用。

1.2 可溶性糖抽提

1.2.1 乙醇抽提法

参考文献[8]方法进行改进方法如下:取适量冷冻保存的桑叶粉,加入1.4 mL体积分数为80%的乙醇,70 ℃分别恒温振荡,10 000g离心10 min,收集上清液用于可溶性糖的测定。

1.2.2 甲醇抽提法

参考文献[9]取适量冷冻保存的桑叶粉,加入1.4 mL的75%(V/V)甲醇,70 ℃分别恒温振荡抽提,10 000g离心10 min,上清液吸出并分别转入10 mL离心管,加入1.5 mL预冷的双蒸水和750 µL的三氯甲烷,充分涡旋振荡,10 000g离心10 min,收集上层上清液用于可溶性糖的测定。

参考文献[10-11]方法,取适量冷冻保存的桑叶粉,加入1.4 mL 的MCW 抽提液(甲醇∶氯仿∶水=12∶5∶3,体积比),70 ℃恒温振荡抽提,10 000g离心10 min,各组上清液吸出并分别转入2 mL离心管,加入800 µL 预冷的双蒸水,充分涡旋震荡,10 000 g离心10 min,收集各组上清液用于可溶性糖的测定。

1.2.3 可溶性糖抽提条件的优化对比

设置不同抽提时间(0.5、1、3 h)和不同抽提次数,检测对比优化可溶性糖抽提条件。

1.3 淀粉抽提

参考文献[8]报道的淀粉测定方法,将上述可溶性糖抽提离心后的沉淀残渣,在通风处干燥10 min,然后各管分别加入1 mL热蒸馏水,沸水浴煮15 min,然后再加入0.5 mL 9.2 mol/L的高氯酸溶液,沸水搅拌15 min。室温自然冷却后,4 000 r/min离心5 min,收集上清液测定淀粉含量。

1.4 蒽酮比色法测定碳水化合物含量

配制硫酸蒽酮溶液,利用蒽酮比色法[12],配制不同浓度葡萄糖和可溶性淀粉溶液,取标准液或一定稀释后的抽提液,加入3倍体积的蒽酮试剂,混匀后沸水浴中5 min,然后水浴冷却至室温,在分光光度计测定D(620 nm)值,根据绘制标准曲线计算可溶糖和淀粉含量。

1.5 数据分析

可溶性糖与淀粉两者含量之和即为非结构性碳水化合物含量,两者之商即为SS/ST[13-14]。测得的可溶性糖、淀粉和非结构性碳水化合物含量及SS/ST实验数据采用Excel 进行数据的统计与分析,用OriginPro 8.0软件作图。

2 结果与分析

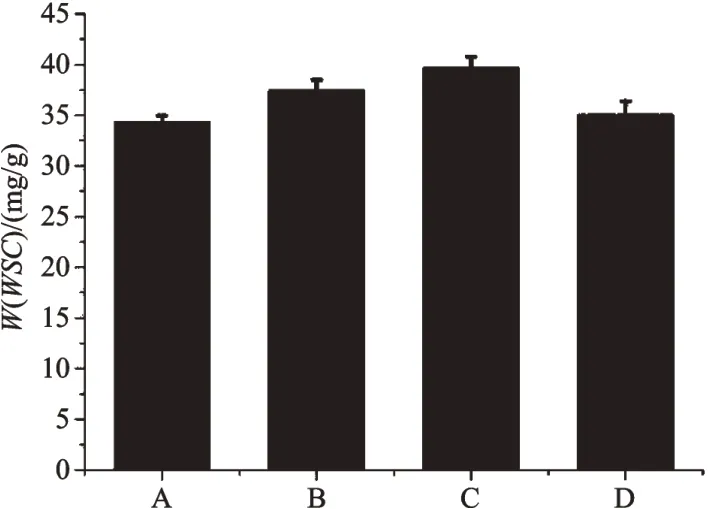

2.1 基于乙醇抽提的可溶性碳水化合物含量检测

利用80%乙醇对桑叶样品的可溶性碳水化合物进行抽提,检测数据显示随着振荡抽提时间的延长,检出可溶性碳水化合物浓度逐渐增加(图1)。上述抽提液经氯仿萃取处理后,可溶性碳水化合物溶液脱色明显;脱色后测定可溶性碳水化合物含量略有下降,这可能与色素干扰测定结果有关。

图1 乙醇法抽提可溶性碳水化合物Fig. 1 The extraction of water soluble carbohydrates based on ethanol

2.2 基于甲醇抽提的可溶性碳水化合物含量检测

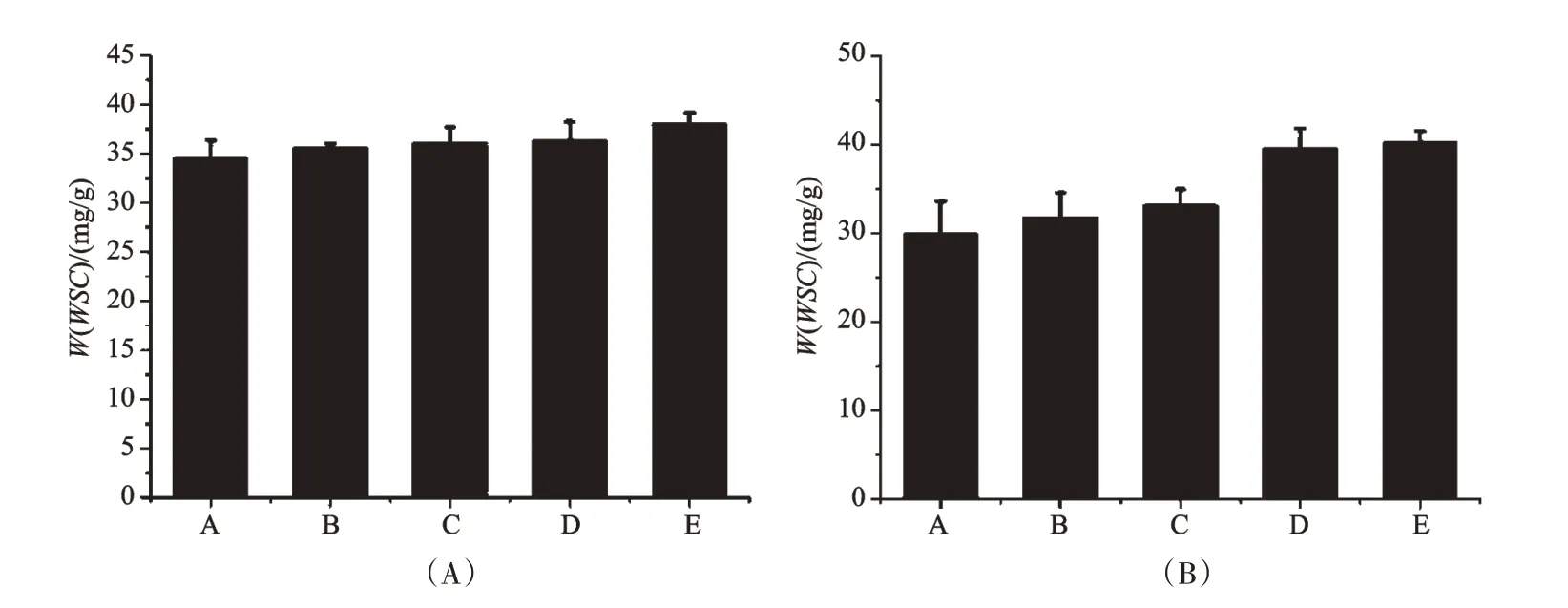

由检测数据(图2)显示,随着抽提时间的延长,甲醇介导的可溶性碳水化合物抽提检测得率呈现增加;比较75%甲醇和MCW 介导的方法发现,本研究单次抽提0.5-3 h的处理时,前者检测可溶性糖水化合物含量水平高于后者,但随着抽提次数的增加,利用MCW 方法组抽提得率增加显著,而利用75%抽提的样品仅在抽提1 h 重复2 次组呈现相对明显的检测值增加。

图2 甲醇法抽提可溶性碳水化合物Fig. 2 The extraction of water soluble carbohydrates based on methanol

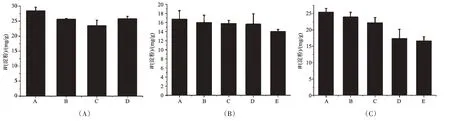

2.3 不同方法测定的淀粉含量

对上述不同方法抽提可溶性碳水化合物后的残渣,烘干后利用高氯酸介导的方法抽提淀粉,并结合硫酸蒽酮方法测定淀粉含量。结果(图3)显示,随着抽提时间的延长,淀粉含量测量值呈现下降趋势,与测得的可溶性碳水化合物趋势不同。

图3 淀粉含量测定对比Fig. 3 Comparison of the starch content treated with different method

3 讨论

非结构性碳水化合物是植物体内碳水化合物的一种重要存在形式,在植物生长代谢中起重要作用[5]。本研究利用80%乙醇、75%甲醇和MCW 介导的不同抽提方法,并设置不同抽提条件对桑叶中非结构性碳水化合物含量进行对比检测分析。从结果的综合对比来看,乙醇抽提方法获得的非结构性碳水化合物浓度最高,其次是MCW 抽提产物,75%甲醇抽提得到产物浓度最低;从可溶性碳水化合物与淀粉含量的比率对比发现,75%甲醇单次抽提组SS/ST高于乙醇和MCW处理组,且多次抽提组的SS/ST数值更高,提示利用甲醇介导抽提可溶性糖分的方法的更完全,这与Wang 等在苹果糖分检测分析中的报道一致[9]。另外,尽管本研究中乙醇抽提产物中测定可溶性糖分含量高于另外2 种测定方法,但经三氯甲烷萃取脱色后,可溶性糖的测定值下降(图1)。推测这可能与抽提产物中叶绿素素含量较高,影响可溶性碳水化合物测定,以及非结构性碳水化合物总量和比值的统计有关。综合对比分析后发现,MCW多次重复抽提和75%甲醇抽提的及检测效果更佳;其中,75%甲醇抽提方法更为高效快速,适合用于桑叶非结构性碳水化合物的测定分析。

非结构性碳水化合物与植物器官间碳平衡、以及逆境胁迫条件下的响应性都密切相关[4]。植物各器官中非结构性碳水化合物的浓度与不同生长环境下的植物光合固碳以及呼吸分泌等的耗碳相关[15],对维持树木渗透调节、生长发育,以及植物氮吸收能力和环境胁迫反应都具有重要作用[16]。我们前期研究已发现,受盐、旱共胁迫后,桑苗总碳含量在源器官叶片中下降,在库器官根部中增加;源库器官中差异表达蛋白主要富集在蔗糖等代谢通路[17]。碳水化合物相关代谢通路在杂交桑受干旱胁迫反应中也起重要作用[18]。李思源等也报道桑苗幼苗叶片内可溶性糖含量随水淹时间增加呈现先增后减趋势,具有一定耐水淹能力[19]。Mac-Neill 等认为淀粉浓度的升高也提升了林木抗旱能力[4],这可能与胁迫条件有关,光合固碳能力下降后,植物选择优先将光合产物贮藏起来,并分配参与渗透调节等过程,来抵抗胁迫环境有关[15]。这种非结构性碳水化合物含量和分配的调整,在一定程度上反映植物响应逆境胁迫影响的变化,这与能量释放、细胞渗透调节有关,进而在植物生长和胁迫响应方面具有的重要影响作用[20-21]。

鉴于可溶性糖和淀粉在植物生命活动过程中起重要作用,今后可在本研究确立适合桑叶样品中的检测方法基础上,利用高效液相色谱(High performance liquid chromatography,HPLC)或 气相色谱(Gas chromatography,GC)等技术进一步分析可溶性碳水化合物各组分含量,再结合现代组学等生物技术,鉴定分析糖代谢关键性功能及基因,深入开展桑树糖代谢相关的生理学、逆境生物学以及生产品种的选育工作。