汪德昭:水下“长城”的建筑师

主持:乐羊羊

汪德昭(1905—1998),江苏省灌云县人,物理学家、水声学家、中国科学院院士、中国水声事业奠基人,曾任中国科学院声学研究所首任所长。

1958年,汪德昭从零开始,开创了我国国防水声学事业,建立起我国的水下“长城”——反潜探测系统。

树立科学救国之志

汪德昭在北京师范大学附属中学读书时,适逢五四运动爆发。当时汪德昭年仅14岁,他虽然未能亲身参与到爱国运动中,但身边的进步青年对救国之路的探讨启发了他。从此,汪德昭决定了一生的奋斗方向——为祖国奉献自己的一切。

1933年10月,懷揣科学救国理想的汪德昭前往法国,成为法国著名物理学家保罗·朗之万的学生。之后的20多年里,他先后在朗之万实验室、法国国家科学研究中心、居里夫人实验室等机构做研究工作,在国外学术界享有极高声望。

组建国防水声科研队伍

1956年11月,汪德昭放弃了他在法国的事业和地位,毅然决定回到祖国的怀抱。当时,中国急需发展国防水声学。于是,年过半百的汪德昭从零起步,开启我国水声学研究。

汪德昭认为一个人做出再高的科研成就也远不如培养大批人才,做出千千万万的科研成果。于是,他开始组建中国自己的水声学研究队伍。他从重点高校抽调了100名“青苗”(还差半年或一年毕业的优秀在校大学生),让他们提前毕业到中国科学院参加水声学研究工作。

汪德昭坚持理论研究要与科学实验相结合。为了提高“青苗”的实践能力,让他们尽快掌握我国海域水声情况,汪德昭组织了中苏联合水声科学考察。这次考察共出海74次,形成了我国第一批内容翔实的水声研究报告,为我国海防建设提供了大量参考资料。在汪德昭的带领下,一个以水声学为主要研究领域的综合性声学研究所搭建起来了。汪德昭先后在南海、东海和北海建立起水声科学研究站,逐步建立起一支群星璀璨的国防水声科研队伍。

献出晚年的光和热

1978年8月的一天,汪德昭正和科研小组的年轻研究员聚精会神地讨论一个学术问题——如何从实验上证明海底反射声波能够形成很强的深海会聚区。汪德昭认为:“这是一个十分大胆而合理的设想,不但具有重要的学术意义,而且具有重大的实用价值,应尽快予以实验证实”。他当即决定成立深海研究小组,进行海上实验。

1978年11月,已经73岁高龄的汪德昭亲自上阵,率领大批科研骨干前往南海进行我国首次深海水声实验。海上风大浪高,晕船的人一个接一个。许多年轻的科研人员出现了严重的晕船反应,曾以不晕船在科研人员中闻名的汪德昭也挺不住了,但他还是不肯躺下休息,坚守在仪器旁。每逢实验的关键时刻,汪德昭都会出现在船头,指导科研人员做实验。经过三天三夜的努力,考察团克服种种困难,终于采集到大量实验数据,顺利完成了我国历史上首次深海水声实验。此次考察突破了国际水声学界的传统认知,为我国海上“长城”由近海向深海区域的延伸做出了巨大的贡献。

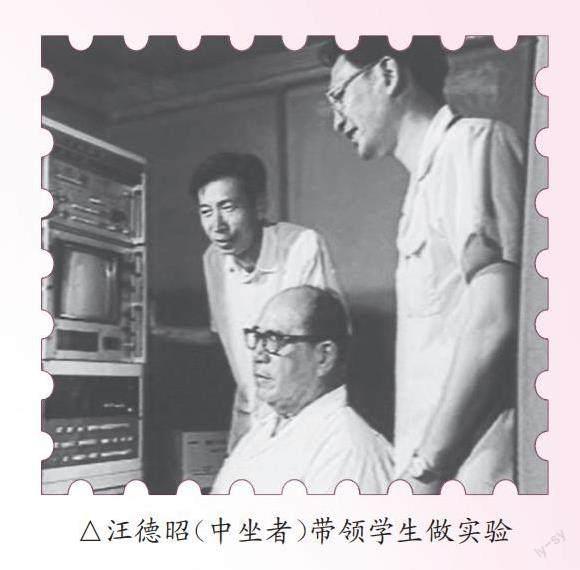

直到晚年,汪德昭仍坚持给学生上课,带领年轻人做研究。他曾用十六个字总结自己半个多世纪的科研生涯——“标新立异、一丝不苟、奋力拼搏、亲自动手”。汪德昭用一生诠释了对科学研究的热爱和报效祖国的决心。

(注:本文根据《学习时报》《科技日报》刊载的相关内容整编。)