中国陶瓷艺术中的传统文化意蕴

耿丽娟,岳友熙

(1.山东理工大学文学与新闻传播学院,1722884771@qq.com;2.通信作者,山东理工大学文学与新闻传播学院,youxiyue@aliyun.com)

在日常生活中,陶瓷以其实用、美观等特质为人们所喜爱。陶瓷艺术凝聚了绘画、书法、文学、历史等因素,经久流传的陶瓷艺术作品在无声中传递着中华优秀传统文化,影响着一代又一代人。陶瓷有情,陶瓷有思,陶瓷中的故事需要我们细细品味才会发现其中的文化深意。

1 中国陶瓷艺术的求真性

1.1 中国陶瓷艺术中的文学之真情

中国陶瓷艺术与中国古代文学颇有渊源,在陶瓷作品的创作中,一些故事人物常取材于古代戏曲故事。德化白瓷历史悠久,福建省工艺美术大师邱玫瑰将国粹戏曲融入陶瓷作品创作中,创作出具有独特风格的国粹戏曲青花白瓷。如《牡丹亭—杜丽娘》(图1),作品将白瓷、青花与昆曲元素融合,颇有清雅之味,展现了昆曲《牡丹亭》中杜丽娘的扮相之美和其知书达理、端庄恬静的人物特征。另外,作品中,人物与盛开的鲜花相得益彰,意境优美。汤显祖的《牡丹亭》是昆曲的传统剧目,《牡丹亭》因何动人?女性人物形象杜丽娘又有何独特之义?《牡丹亭》展现出的是“情”,讲述的爱情故事,是“至情”的演绎,是对真情的追求,杜丽娘这个人物形象则是汤显祖作品中典型的有情之人。

图1 邱玫瑰《牡丹亭—杜丽娘》

明代思想家、文学家李贽曾反对假道学的道貌岸然,认为以求真为文学思想核心,他在《童心说》中曾提出:“夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。”[1]李贽的文学思想是求真,他重视真情,主张从封建教条之中解放,抒发人的真情。

汤显祖曾受到李贽思想的影响,他的多部作品展现出对于情感的重视。《牡丹亭》以昆曲的形式为人们所熟知,陶瓷作品将昆曲《牡丹亭》中杜丽娘与柳梦梅的故事用于创作中,具有浪漫的美感。“美育”是由德国古典美学家席勒所提出,席勒在《审美教育书简》第二十七封信中写道:“只有审美趣味才能把和谐带入社会,因为它在个体身上建立起和谐。”[2]美育也被称为审美教育,其内涵并不限于“审美”。审美净化人格,日积月累的审美教育有益于人的自身发展,《牡丹亭》以情动人,直至今日依然受到人们的喜爱。

1.2 中国陶瓷艺术中的故事之真意

陶瓷艺术作品中有些绘画故事具有独特的真意。一些以母子为题材的陶瓷作品,主角虽非历史上的有名人物,却有深远的教育意义。其中,以“三娘教子”为题材的陶瓷艺术作品较多,如江西省博物馆藏民国五彩三娘教子图盖坛(图2)。盖坛上所绘孩童的动作和表情展现出其天真可爱的特点,母亲陪伴在孩童身边,体现着母亲对于孩童的关爱。“三娘教子”讲述的是家族衰落时张氏、刘氏改嫁,只有三娘不畏生活艰难、含辛茹苦将倚哥(刘氏之子)抚养长大,倚哥金榜题名,倚哥之前改嫁的亲妈又丢弃自己的家来认儿子的故事。

图2 民国五彩三娘教子图盖坛

明末清初戏剧家李渔在《闲情偶寄》中写道:“话则本之街谈巷议,事则取其直说明言。”[3]语言明确、通俗易懂,有利于大众理解和领悟故事中的真意。“三娘教子”并非大人物的故事,但却广为流传,故事的真意便是让人们懂得其中的道理、领悟故事中的母爱与美德。面对现实困境时,三娘对于感情从一而终,辛苦养育孩子,三娘展现出的美德十分可贵,三娘与倚哥之间的亲情感动人心。在这个故事中,情感并未因现实的残酷而缺失,故事的教育意义影响深远。

2 中国陶瓷艺术的呈美性

2.1 中国陶瓷艺术人之美

许多以传统文化人物为题材的作品令人印象深刻。如中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产传承人刘泽棉就曾创作了《老子》(图3)《孔子》《鲁班》《竹林七贤》等陶艺作品。刘泽棉的陶艺作品浑厚、传神,如作品《老子》,老子的衣带有飘逸之感,他一只手指天,另一只手指地,让人联想到老子的哲学思想。冯友兰在《中国哲学史》中曾谈到:“以为天地万物之生,必有其所以生之总原理,此总原理名之曰道。”[4]刘泽棉生于石湾陶艺世家,他也曾创作取材于《水浒传》的陶艺作品,人物的神态、动作各具特色。《水浒传》中的人物丰富多样,对于小说创作来说,人物性格的塑造十分重要。

图3 刘泽棉《老子》

一些陶瓷艺术作品也具有展现故事中的人物性格这一特点。而以女性人物作为陶艺创作的题材则呈现出多样的东方韵味,婉约、端庄、飘逸之美等,又体现女性的才华和智慧。刘泽棉的女儿刘健芬就创作了许多以女性人物为题材的陶艺作品,人物刻画细致。比如以《红楼梦》为题材的《金陵十二钗·惜春作画》《金陵十二钗·元春省亲》(图4)等,展现出《红楼梦》故事中女性的特点。

图4 刘健芬《金陵十二钗·元春省亲》

有的陶瓷作品选取的人物形象也具有人格美的特征。如《三国演义》中忠义勇武的关羽、留下爱国事迹的英雄人物岳飞,他们都是真实的历史人物,都曾被用于陶瓷作品的创作中。以历史故事中具有人格美的人物形象为题材的作品,能够使人们在审美的过程中感悟人格的魅力,了解人物故事中的历史文化知识,加强对中华优秀传统文化的认知。

2.2 中国陶瓷艺术景之美

景之美常常与陶瓷艺术相结合,如山水之美美在四季变化,又美在画家的匠心独运。南朝刘勰在《文心雕龙·物色》中写道:“春日迟迟,秋风飒飒。情往似赠,兴来如答。”[5]陶瓷中的诗与画呈现给人们的美,既有自然的美感又有情感蕴含其中。自然之美有时是通过绘画的形式与陶瓷艺术相结合,有时则是以书法的形式体现。如“天下第一行书”——《兰亭集序》,便是由东晋书法家王羲之所书,也被用于陶瓷艺术创作中。《兰亭集序》不仅因书法受到人们的赞叹,也因其内容成为传世佳作。暮春之际名流贤士会集于兰亭,晴朗的天气中山岭、翠竹、清流、和风等自然景象与王羲之观无限宇宙、思索有限人生的感慨融于《兰亭集序》一文中,读起来予人以清新之感,而人生之思和真挚的情感又令人动容。《兰亭集序》的佳句常书写于陶瓷茶壶、盖碗之上,茶源于天然,人们在品茶的同时,可感受文学中的自然意境美与中国书法的魅力,是中国的茶文化、陶瓷文化以及文学艺术的交融。

诗、画、文都给予人们心态的自由和精神上的放松。以文呈现景之美的陶瓷作品也有经典之作,如滁州博物馆所藏一对清康熙青花《醉翁亭记》山水诗文大将军罐(图5),选取欧阳修的《醉翁亭记》为题材进行创作,高度为50 cm,上书小楷《醉翁亭记》全文,并绘有《醉翁亭记》诗意山水图。文中既提到山峰、林木等自然景物又提到百姓的出游,文章表现出欧阳修与民同乐的情怀,自然之美与人们的乐趣融合在一起。人们通过欣赏这件陶瓷艺术作品,可感悟到变化万千的自然之美、人与自然和谐与共之美,加深对自然的情感,形成爱护自然的意识。《醉翁亭记》一文虽写山水之乐,但其实此文创作于欧阳修被贬谪时期。即使遭遇贬谪,欧阳修在艰难困境中依然保持乐观的生活态度去面对现实。

图5 清康熙青花《醉翁亭记》山水诗文大将军罐

3 中国陶瓷艺术的尚善性

3.1 中国陶瓷艺术中的绘画与品德修养

日常生活中人们常会看到以“梅兰竹菊”为题材的陶瓷作品,“梅兰竹菊”被称为“四君子”,它们的美表面上看是美在自然,其实与人的品德颇有联系。“以自然事象指喻人类主体德性的儒家‘比德’观同时也呈现了先秦中华自然审美经验。”[6]“梅兰竹菊”与文学、绘画是分不开的,而陶瓷则又是一个传播中国文化、展现绘画艺术的重要载体。由此可见,这些因素的结合有利于中华优秀传统文化的传播与发展。

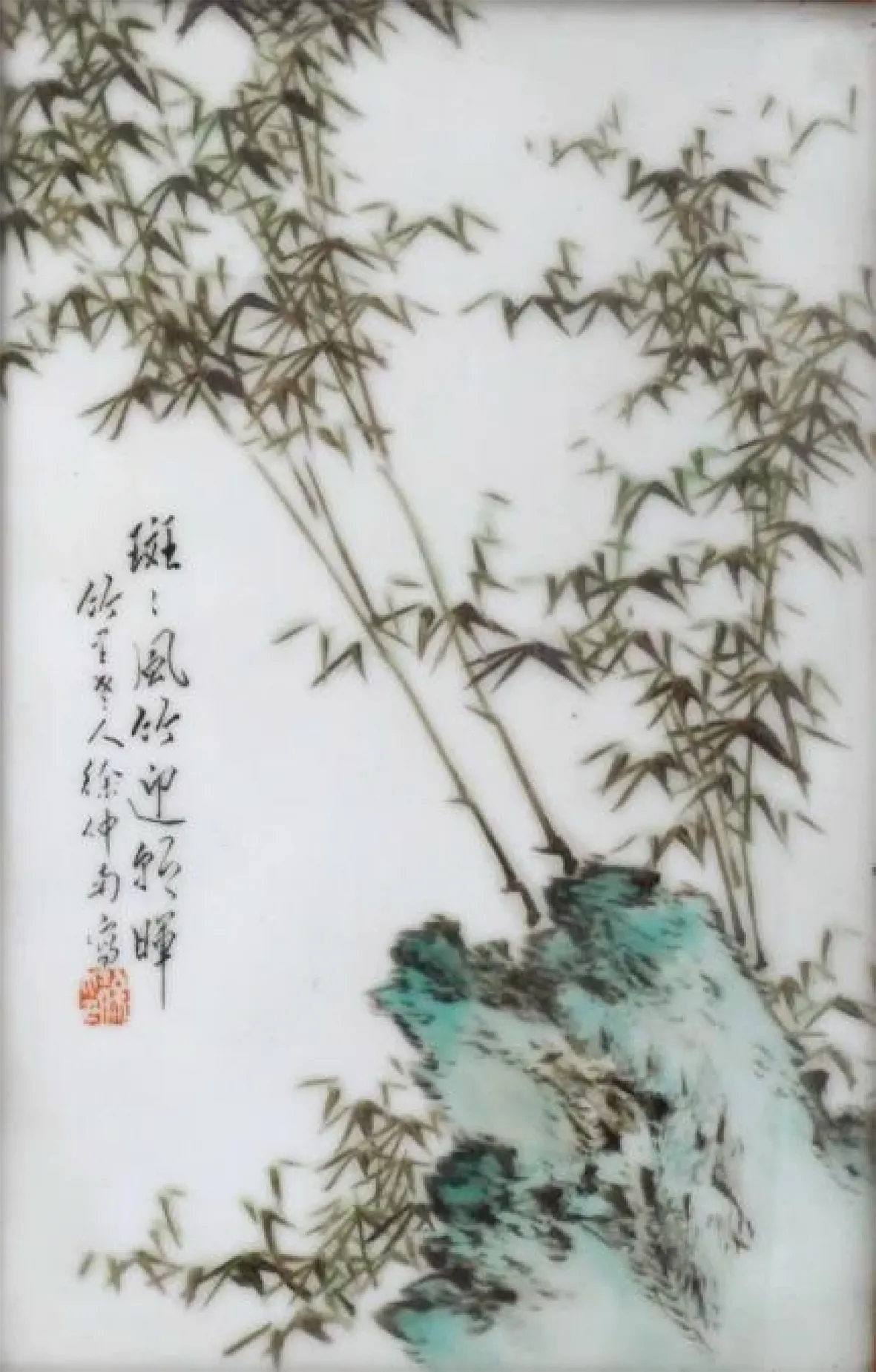

1928年,王琦等在景德镇成立“月圆会”,又称为“珠山八友”。“珠山八友”瓷画艺人品画切磋技艺,虽名“八友”但实有十人,其中最年长的是徐仲南,江西南昌人,喜爱画竹。徐仲南当时生活的年代充满了动荡,战乱及生活中的困苦并没有使他放弃陶瓷绘画,他曾进行义卖以助人。徐仲南喜欢竹,号竹里老人,他也拥有竹之气节与风骨。徐仲南欣赏北宋文同、清代戴熙等人的作品,景德镇中国陶瓷博物馆藏有徐仲南的粉彩风竹图瓷板(图6)。粉彩风竹图瓷板中的竹,随风摇曳,竹与石以自然之姿呈现生动景象,颇有诗意,粉彩风竹图瓷板上还写有“斑斑风竹迎朝晖”几个字。徐仲南欣赏文与可(即北宋文同,字与可),文与可是苏轼的表亲,苏轼向来以文学创作闻名,他与文人画也有联系。苏轼与文与可画竹的故事为人们所熟知,苏轼曾写《文与可字说》与《文与可画筼筜谷偃竹记》等,苏轼笔下关于文与可的文章,讲到了画竹之技法,又谈到文与可其人之品德:修养仁德、淡泊声名。

图6 徐仲南 粉彩风竹图瓷板

“四君子”中除了竹之外,梅、兰、菊同样是陶瓷艺术作品用到的题材。梅花的品格为古代文人所喜爱,梅因不屈于寒霜而盛放被认为具有铮铮傲骨和清新高雅的品格。古代多有写梅花的诗词,如北宋林逋写有诗《山园小梅二首》,南宋陆游创作词《卜算子·咏梅》,元代诗人王冕则作诗《墨梅》。梅也是文人画的创作题材,梅常被用于瓷瓶、瓷碗等陶瓷作品的创作,如画家张志文曾在德化瓷上创作梅花。兰花清幽高洁,文人常将兰花绘于纸上,明代有文徵明喜画兰;清代郑板桥擅画兰、竹等;晚清民国时期画家吴昌硕绘有以梅、兰、竹、菊为题材的佳作。兰花清幽、高洁的特征也常融于陶瓷艺术,如以兰花纹饰为题材的陶瓷盖碗和茶壶等。菊之美,有东晋陶渊明的诗《饮酒(其五)》,以“采菊”“南山”“飞鸟”勾勒出自然的意境。陶渊明笔下的诗句具有平淡自然之美,他的诗和形象,通过绘画创作融入陶瓷艺术,如藏于湖北省博物馆的元代青花四爱图梅瓶(图7)中便有陶渊明爱菊图。陶瓷艺术以“四君子”为题材,展现出诗、画、文与陶瓷的融合,可见陶瓷艺术具有丰富且深厚的中国文化韵味。

图7 元青花四爱图梅瓶

3.2 中国陶瓷艺术中的家庭美德思想

“德”是传统文化中重要的部分,家庭道德与个人品德修养同样被人们所重视。2022年12月,福建博物院举办了“家在青山绿水间——南平历史文化展”。南平位于福建省的北部,具有深厚的历史文化积淀。展览有四部分,分别是“闽源久:古韵悠远”“茶香幽:茗冠古今”“文脉长:闽邦邹鲁”“山水佳:青绿武夷”。其中第三部分“文脉长:闽邦邹鲁”特别提到闽北有崇文重教之风,教育兴盛,书院较多,科举发达。此次展览展出了清白釉墨彩“朱夫子家训”瓷杯(图8)。瓷杯莹润,瓷杯上书写了朱子家训的部分内容。

《朱子家训》(又名《治家格言》)是关于家教的名著,关注家庭道德,其中包括关于修身、治家、教子、处世的内容。《朱子家训》的语言通俗易懂,内容贴近生活,从而使得它成为家喻户晓的作品,传播影响非常广泛。《朱子家训》不仅被用于陶瓷艺术的创作,也有书法名作,如近代天津著名书法家华世奎书《朱子家训》的内容,颇有气势。《朱子家训》内容简明,所以将其内容写于瓷杯上时,文字与规整的器型相得益彰。虽然《朱子家训》的篇幅并不是很长,但文中诠释的道理却很丰富,如生活勤俭朴实、不浪费粮食、与人为善、不忘他人恩惠、家庭和睦等。中国传统文化中向善与怀有感恩之心的理念,在由翁偶虹编剧、京剧名家程砚秋所排演的京剧《锁麟囊》中也有体现:在出嫁时薛湘灵将装有珠宝的锁麟囊赠予贫寒的赵守贞,在薛湘灵遭遇水灾后,赵守贞又帮助了薛湘灵。不论是经典名著《朱子家训》还是戏曲《锁麟囊》,都是教人与人为善和怀有感恩之心,这在中国传统文化中一直得以保存并流传下来,而《朱子家训》中的名言又以陶瓷艺术、书法艺术等形式保留并流传,足见人们对于家风家教的关注。

“所谓完美人格是指具有整体性、协调性、创造性、情感性等特征的人格。”[7]具有文人画之美和象征之意的梅、兰、竹、菊以及关注家庭道德的《朱子家训》,这些题材都体现出人们对于品德的重视。“基于陶瓷艺术的审美教育,可促进从文化及艺术视角对美育特性的深入解读与表达”[8],陶瓷艺术与传统文化、美育的结合,对于人格培养、文化传承都可起到积极作用。

4 结语

中国陶瓷艺术具有深厚的中华优秀传统文化底蕴。中国陶瓷艺术美而有思,重视人与人之间的情感,喜爱自然景物又常有思索,关注品德修养。而陶瓷艺术的丰富性与包容性又表现在书法(如行书和楷书)、绘画(文人画等)、戏曲(如京剧和昆曲)、小说、诗词、散文、历史故事等都可被用于陶瓷艺术的创作。陶瓷作为一种文化载体,其传播中华文明的作用明显,当今时代,世界多样文化的影响范围广泛,中国陶瓷艺术所承载的独特的东方之美依然值得去发掘和研究。