“同学们,你们知道吗”

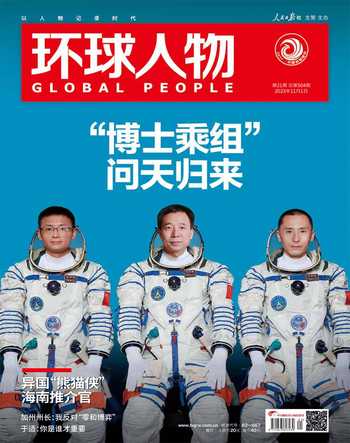

田亮

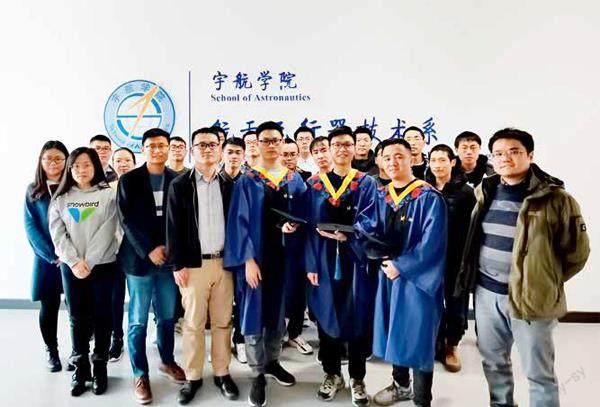

2021年1月,桂海潮( 前排左二 )与实验室硕士毕业生合影。

神舟十六号乘组在地面训练期间的一天,景海鹏向桂海潮提出了一连串问题:“要是现在让你飞,你是不是有信心?你准备好了没有?你能不能飞天?”桂海潮停顿了很久,他当时还没有十足的信心。

桂海潮的同门师兄、同事贾英宏告诉《环球人物》记者,桂海潮属于厚积薄发型。在北京航空航天大学(以下简称北航)读博士期间,桂海潮很稳,他出成果并不是最快的,但非常勤奋。贾英宏很多次去实验室,都看到桂海潮在看书。“看得也不着急,把基础打得特别牢,到博士的后半段就开始出一些高水平的成果。”

这股韧劲一直流淌在桂海潮体内。

经过一段时间的体能训练,在“飞天”前接受采访时,桂海潮微笑着说:“从身体上、心理上、思想上,我都准备好了,随时准备迎接这一次任务的挑战。我非常期盼在空间站里实践我们在地面所有学过的东西,去探索,去发现。”

那双探索发现的眼睛背后,是无数北航学子的期待。

2023年9月21日的“天宫课堂”实验中,桂海潮的身体姿态随着陀螺方向的改变而变化。

2023年10月,桂海潮的同事和学生在北京航空航天大学展厅参观。左起:贾英宏、陈子龙、王世杰、朱航标。( 本刊记者 侯欣颖 / 摄 )

在天上改论文

5月29日,桂海潮出征前一天,北航官方微信公众号发了一篇关于他的文章,有网友留言评论:“导师上天,法力无边。”

天上的导师“法力”到底如何?9月21日的“天宫课堂”,分别在北京、内蒙古阿拉善盟、陕西延安、安徽桐城及浙江宁波设置了5个地面课堂,其中属北航的课堂人气最旺。全国约2800名学生代表中,约2400名是在这里上的课。

在陀螺转身实验中,桂海潮双手握住一个陀螺,演示了陀螺的静止、快速自转两种状态。他讲解道:“在第一个演示中,陀螺静止,没有转动,它的角动量为零。当我改变陀螺方向的时候,它的角动量基本不变,对我的手的反作用力矩呢,也就非常小,所以我的身体保持不变的姿态。在第二个演示中,陀螺快速自转,具有了比较大的角动量……让我轻松地实现了转身。同学们,你们知道吗?我们的空间站就是运用了同样的原理在太空中转身。”

桂海潮的博士生陈子龙告诉《环球人物》记者,当时就感到,所学的知识终于得到了验证。“之前只是在书本上看到、学到,但在地面很难有微重力環境。这次看到桂老师在空间站演示,就感觉非常直观,挺有意思。这个实验就验证了我们平时所学到的角动量守恒原理。”

2022级硕士研究生孟博看到这个实验也兴奋不已,他说:“在太空课堂上看到桂老师使用我们设计的教学工具为全国大中小学生开展科普教育,我们万分激动。很高兴能为中国航天和科学普及事业贡献出绵薄之力,我也会继续认真科研,为建设现代化强国事业添砖加瓦。”

2017年以来,桂海潮带过多名硕士、博士研究生。他们当中的不少人遇到了一点点尴尬:导师2020年9月入选中国第三批航天员,开始加强训练,他们见到导师的机会就少了。

但桂海潮并未放松对学生的关心和指导。“训练任务不太重的时候,桂老师还在看论文,也会把我研究方向的一些好论文发给我学习。”桂海潮的第一名博士生苏文杰说。封闭训练期间,桂海潮仍然尽量挤出时间指导学生科研,帮忙推导关键的理论公式。博士生夏新会记得:“一次,桂老师趁着晚饭时间给我打电话,指导我怎么修改论文。”

即便5月底至10月底在天上的这5个月,导师也还是导师。孟博回忆道:“我们私下讨论说,可能会把他的社交账号当成一个‘树洞,定期跟他汇报一下我们这周干了什么,写了些什么文章,学了些什么。”

在太空也可以看到同学们的留言!博士生王世杰曾在“树洞”里留言问导师,自己做的工作有没有继续深挖的方向。一个星期后,他等来一条一分半钟的语音回复。“桂老师说我的工作很有意义,还给我列举了几个方向点,让我好好再想想。”

博士生朱航标两次留言,都得到回复。7月的一天,朱航标问,自己做出来的一项成果能不能以论文形式投出去,桂海潮回复道,再完善、丰富一下,把里面的逻辑梳理得更清楚一些,就可以投出去了。朱航标照办,也成功把论文投了出去。

“这次从我留言到他回复,只隔了3个小时,这算飞快了。另一次我跟他请教问题,他是一个星期后回复的。”朱航标告诉《环球人物》记者。

没有发愁的时候

在地上的时候,桂老师是什么样子?

桂海潮在北航官网的教师个人主页“招生/招聘”一栏写道:“热忱欢迎刻苦钻研、拼搏进取的优秀研究生加入课题组!热忱欢迎喜爱创新创造的本科生到课题组开展科研训练!热忱欢迎优秀的青年学者到航天动力学与智能控制课题组从事博士后研究!”《环球人物》记者是他个人主页的第85564位访客。

他自己就是一个“热忱”的人。2008年北京奥运会期间,北京共招募40万名城市志愿者,设立500个志愿服务站点。这些站点,被人们亲切地称为“蓝立方”。那年桂海潮刚读完大三,报名成了一名志愿者,在“蓝立方”站点给中外人士提供信息服务。

《环球人物》记者在北航采访期间,老师、学生普遍觉得他性格非常开朗乐观,总是笑着面对大家,很有亲和力和感染力。在贾英宏印象中,师弟桂海潮面对有很多技术难点的科研项目时,“很少瞻前顾后”,就没有发愁的时候。

王世杰本科阶段在北航就读,是桂海潮的2023级博士生。他告诉《环球人物》记者:“大二的时候就跟桂老师做过一些科研项目,感觉他非常热情,一直鼓励我们,从未发过脾气。那段接触,我感到非常愉快,我就报考了桂老师的直博博士。”

陈子龙也是2023级博士生,本科毕业于山西太原的中北大学,2020年就是看到桂海潮的个人主页介绍,觉得很适合自己,决定报考他的硕士研究生。“那时候还不知道他已经入选第三批航天员了,后来听别人说才知道的,他的保密工作做得很好。”陈子龙说。

有一次,桂海潮从训练基地回北航,和同学们一起去食堂吃饭。当时下着雨,陈子龙打着伞,桂海潮就钻进他的伞里。伞比较小,桂海潮就搂住陈子龙的肩膀一起走。“让我感觉他更像同龄人,和他相处没有什么隔阂。”陈子龙说。

有时候,桂海潮还向学生讨教。“他非常谦和、谦虚。他虽然是航天飞行器领域的教授,但面对其他领域的问题,他会说:‘你给我讲讲是怎么回事。他會从一个学生的角度听你讲,而且会采纳你的方案。”陈子龙说。

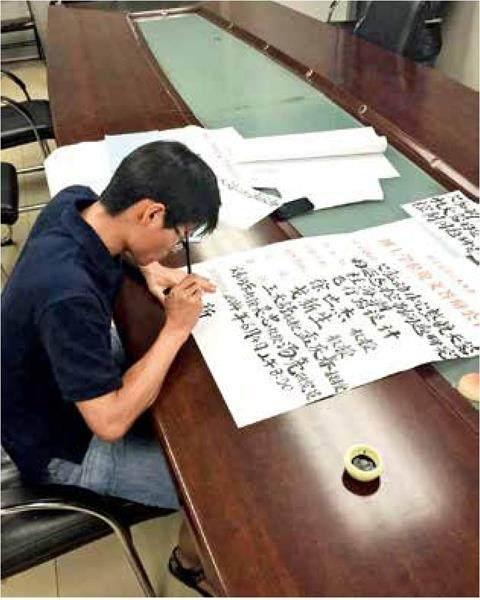

2014年6月,桂海潮用毛笔书写自己的博士学位论文答辩公告。

2021年6月,桂海潮指导的科技作品在竞赛中获奖。

陈子龙本科阶段学的是飞行器制造,与研究生阶段有点差异。“刚开始那会儿,我还没到北京报到,桂老师就经常问我,你们那边本科都上什么课?最近在上什么课?课上都讲什么?你给我讲讲呗!我就会给他讲一遍。”

桂海潮对每一名学生的了解都细致入微。朱航标也是在2020年看到桂海潮的个人主页后决定报考他的研究生,那时他还在南京航空航天大学就读,正值大三结束后的暑假。朱航标早上发邮件联系了桂海潮,当天下午2点,桂海潮就给他回了一个电话。

“谈了老久,有3个多小时。围绕我的方向,还有我以后的打算,在读研、读博期间有什么计划,毕业以后想要做什么,等等。” 朱航标说。

朱航标觉得自己做工程方面的能力差一些,将来想像桂老师一样,在高校当一名老师。陈子龙则想在无人机领域创业,做空中定位和导航的设计。“不管学生有什么想法,桂老师都很支持,还会根据我们每名学生的爱好提供有侧重的培养。”陈子龙说。

对所有的学生,桂海潮都鼓励他们做一件事:多锻炼身体。北航宇航学院副教授、桂海潮的老同学王悦说,桂海潮一直保持着锻炼身体的习惯,长跑、骑自行车、游泳等体育运动都很擅长,“很有毅力,身体素质特别好”。

“桂老师常常敦促大家加强锻炼,增强体质的同时也磨炼意志品质。”苏文杰印象中,好几次遇到桂老师,他都在体育场跑步。

完美主义者

大家对桂海潮的另一个一致印象,就是他的执着。

“我第一次在实验室见他时,他刚保研成功,我已经是北航的老师。他那时黑黑的,瘦瘦的,个子也不高,挺低调的。没想到他小小的身躯里,蕴含着这么大的能量。相处久了,就发现他骨子里有一种持之以恒的劲头。”贾英宏说。

苏文杰回忆,自己有一次在复现论文结果时遇到问题,桂海潮看后提醒她调整一下参数,“调完之后立刻对了”。在审学生论文时,桂海潮会详细列出三四十条修改意见,连绪论中的图片引用错误都会指出来。

陈子龙有同感。有一次,他向桂海潮提交了一份报告,其中用到一个表格。“可能是自己当时的审美有问题,那个表格画得很丑,线条粗细设计得很难看。他没有当面批评我,而是告诉我哪个地方应该加粗一点,哪些线条可以删掉。”

“前两年,他的训练任务还不是那么紧张时,要求我们在向外投稿时,要经过他的同意才能投。当时我的第一篇文章,他认为有什么问题,都标出来了,有的还给出解决方案,再发给我,我再改,改完再发他,他再提一些意见,反反复复改了五六次,才算定稿。”朱航标说。桂海潮还很重视学生的英文能力。朱航标记得,文章中的英文语法错误、前后逻辑不清晰等都被桂海潮指了出来。

去年春,桂海潮想让朱航标讲解一下某个重要项目。朱航标不确定能否胜任,就回了一句:“我尽力吧。”桂海潮对这种态度提出批评并向朱航标进一步解释了这个项目的意义和一些道理。朱航标听后说:“我一定好好干。”

“桂老师非常喜欢刨根问底,每次组会我都很担心被他问倒,所以我们要提前进行细致的准备。”苏文杰说。贾英宏也早就发现了桂海潮的这个特点。前几年,贾英宏去隔壁办公室找桂海潮,桂海潮正在桌上帮助一名本科生推导公式,贾英宏就没去打扰他。过了半个小时,贾英宏再去找他,他还在帮助那名学生推导。又过了半个小时,他还在推导。

“他特别有耐心。我觉得这种持之以恒、锲而不舍的追求一件事情的精神,就体现了中国航天人的精神。”贾英宏说。

贾英宏和桂海潮的导师徐世杰是我国著名航天动力学与控制技术专家。2003年杨利伟飞天时,他就作为专家做客各家媒体,进行科普工作,亲身经历了国家航天事业的从无到有、由弱变强。2019年,徐世杰教授病逝。

贾英宏、桂海潮还是学生时,徐世杰就对他们提出期望:将来多参与国家航天活动。“如今,很多学生都在航天系统的各个部门工作,有很多同学现在已经成了技术骨干力量,现在又有了航天员,徐老师在九泉之下应该会感到欣慰。”贾英宏说。

贾英宏记得,在他们这批人当上教授、副教授,和导师徐世杰一起办公时,徐世杰对大家说得最多的,就是要承担起教书育人的任务。“他告诉我们,教学工作千万不能大意,因为这会影响学生的一生。”贾英宏说。

如今,桂海潮圆满完成太空飞行任务,陈子龙内心很受触动:“我们已见证了很多人‘飞天,桂老师是他们当中离我们最近的人。他‘飞天的时候,我就希望自己将来也能够到天上走一遭,不管以什么形式。我国的载人航天技术越来越成熟,同学们都摩拳擦掌、跃跃欲试。我想,将来中国的普通人也一定会像桂老师那样,有机会圆梦太空!”