泸州深层页岩气钻井井壁失稳机理及主控因素分析

赵靖影 邓小卫 杨天宇 廖伟 谭桢来 魏耀冉

1. 中国石油西南油气田分公司 四川 成都 610051

2. 中国石油大学(北京) 北京 102249

1 前言

井壁失稳一直是困扰石油钻井的难题,随着非常规油气的开发,深层钻井中的井壁稳定的问题更加受到关注。泸州深层页岩气龙马溪组埋深普遍在3800~4500 m[1-2],钻井的水平段长1800~2500 m,地层压力系数超过2.0,井下循环温度普遍大于145℃(最高167℃)。由于井下环境十分复杂,该地区的井壁失稳机理尚不清楚,难以提出合理的工程对策。井壁失稳问题严重制约了实现缩短钻井周期的目标。

本研究以泸203井区和阳101井区为基础,着重从岩石力学角度展开理论研究。利用UDEC离散元软件,采用流固耦合的方法分析了岩石内聚力、非均匀地应力、裂缝密度以及钻井液密度等因素对于井壁稳定性的影响,旨在确定影响该地区井壁稳定性的主要因素。

2 模型建立

利用UDEC离散元软件建立井区的地层井眼坍塌模型,基于流固耦合理论,结合实际钻井情况分析裂缝密度、岩石强度、地应力、钻井液密度对井眼坍塌的影响规律与程度[5-6]。

所建立的井眼模型深度参考3900 m(垂深),井眼大小参考钻头直径(215.9 mm),设两类交叉裂缝交于井眼,裂缝力学性质完全相同,相邻两条裂缝距离为75 mm,两类裂缝的夹角为90°。所建立的井眼模型如图1所示。为了消除边界效应的影响,模型边界长度至少设置为井眼半径的10倍。因此,将模型区域设置为边长为5 m的正方形,钻孔半径为0.108 m。在模型中,裂缝相互垂直。两个相邻裂缝之间的默认距离为0.08 m。在井眼周围设置8个监测点,记录模拟过程中的位移情况。

图1 离散元井眼模型

模型的边界条件如表1所示,模型的输入参数如表2所示,在其他参数条件不变的情况下,通过改变某一参数进行井壁失稳主控因素的研究。

表1 地应力及井筒压力

表2 岩石及裂缝参数

3 离散元井壁坍塌主控因素分析

3.1 离散元井壁稳定分析标准

井周位移能直接表征井周岩石的变形程度,从图2可以读取井周的最大位移,井周位移越大预示着井壁越不稳定;屈服面分布表示井周岩石的损害程度,屈服面分布范围越大表示井周损害范围越大;屈服面距离井筒径向距离越远表示伤害越深[7]。

图2 井周位移及屈服面分布示意图

3.2 岩石内聚力对井壁稳定的影响

岩石的内聚力是指岩石内部相邻颗粒表面分子间的吸引力。井壁不稳定都可归结为井壁岩石所受的应力超过其本身的强度,使其产生剪切或拉伸破坏而造成的。根据式(1)可知,岩石的粘聚力越大,岩石所能承受的剪切力越大。

式中:C—内聚力,φ—摩擦角。

不同裂缝间距下的井周位移和塑性区分布如图3和图4所示。由图可知,当岩石内聚力为3MPa时,井周最大位移为6 mm,当岩石内聚力为4 MPa时,井周最大位移为5 mm,当岩石内聚力为5 MPa时,井周最大位移为1.5 mm。即随着岩石内聚力逐渐增大,岩石强度增大,井周岩块最大位移减小且屈服面分布的范围和深度减小,即井壁坍塌风险降低。

图3 不同岩石内聚力下井周位移示意图

图4 不同岩石内聚力下井屈服面分布示意图

3.3 非均匀地应力(σH/σh)对井壁稳定的影响

地应力是地层中自然产生的压力,在深井区地应力的各项异性尤为明显,地应力的各向异性对井壁稳定有着重要的影响。不同地应力比值下的井周位移和塑性区分布如图5和图6所示。由图可知,当σH/σh=1.2时,井周最大位移为0.6mm,当裂缝间距为σH/σh=1.25时,井周最大位移为2mm,当裂缝间距为σH/σh=1.3时,井周最大位移为3mm。即随着地应力比值逐渐增大,井周岩块最大位移增大且屈服面分布的范围和深度增大,即井壁坍塌风险升高。

图5 不同地应力比值下井周位移示意图

图6 不同地应力比值下屈服面分布示意图

3.4 裂缝间距对井壁稳定的影响

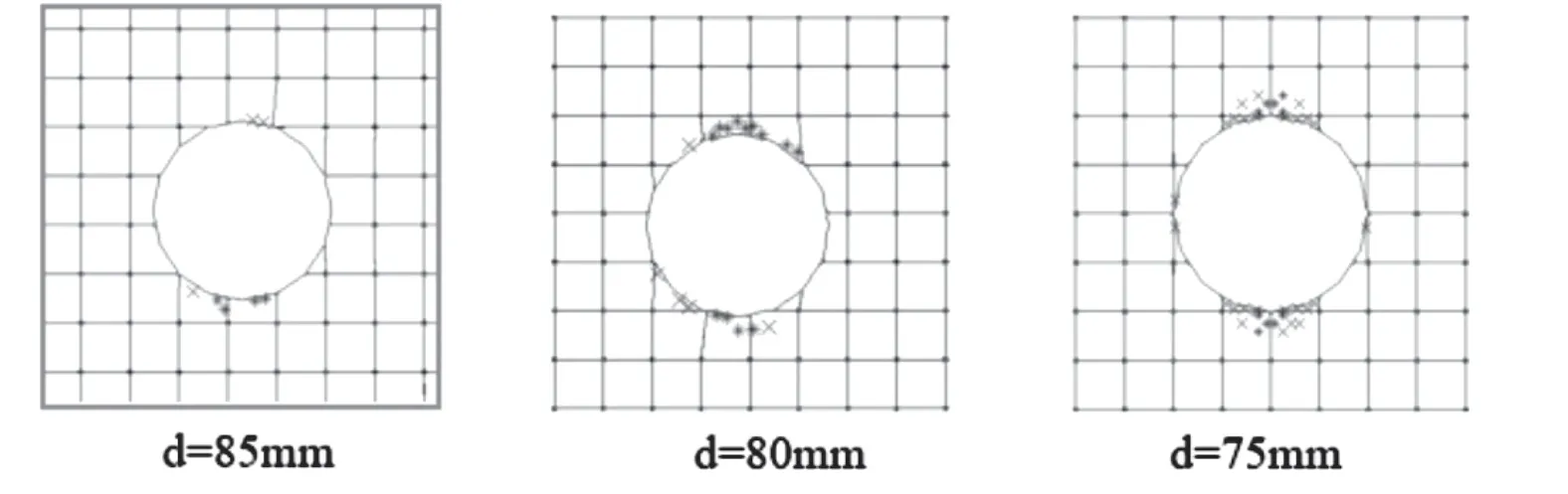

深层页岩破碎性较高,裂缝较为发育[8],复杂裂缝对于井壁稳定的影响较大。在相同地质条件下,非裂缝性地层的井壁稳定性由于裂缝性地层,裂缝的发育增加了井壁失稳的可能性[9]。不同裂缝间距下的井周位移如图7和图8所示。由图可知,当裂缝间距为85 mm时,井周最大位移为1.5 mm,当裂缝间距为80 mm时,井周最大位移为3 mm,当裂缝间距为75 mm时,井周最大位移为6 mm。即随着裂缝间距逐渐减小,裂缝密度增大,井周岩块最大位移增大,即井壁坍塌风险增加[10-11]。

图7 不同裂缝间距下井周位移示意图

图8 不同裂缝间距下屈服面分布示意图

3.5 钻井液密度对井壁稳定的影响

钻井液密度的大小影响井底压力,钻井液密度过小可能导致井壁坍塌,造成井下复杂事故,严重影响钻井效率。不同钻井液密度下的井周位移和塑性区分布如图9和图10所示。由图可知,当钻井液密度为1.4 g/cm3时,井周最大位移为5 mm,当钻井液密度为2.15 g/cm3时,井周最大位移为1 mm。并且钻井液密度增加到2.15 g/cm3后,井周无任何屈服面的分布,表示井周非常稳定,这与实际钻井情况符合。即随着钻井液密度增加,井底压力增大,井周岩块最大位移减小、屈服面分布范围及深度减小,即井壁坍塌风险降低。

图9 不同钻井液密度下井周位移分布示意图

图10 不同钻井液密度下屈服面分布示意图

4 结论

本研究建立了流固耦合的离散元井壁稳定模型。通过监测位移及屈服面的分布来分析泸州区块页岩气油井的井壁失稳机理及主控因素。得到以下结论:

(1)裂缝密度的增加、地应力差异性的增大、岩石强度的降低以及钻井液密度的降低,这些因素增加了井壁失稳的可能性。

(2)综合分析井壁坍塌影响因素,裂缝密度以及钻井液密度的大小对井壁稳定性影响较大,是泸州区块井壁坍塌主控因素。