龟兹石窟考古现状及展望

文 图/苗利辉

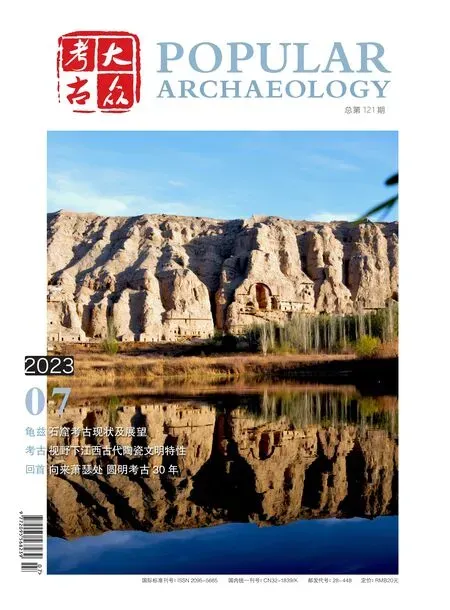

克孜尔石窟外景

古代龟兹,地处塔里木盆地北缘,以库车绿洲为核心。其最盛时西边与疏勒接壤,东面与焉耆相邻,北托天山,南邻塔克拉玛干大沙漠,辖境包括今阿克苏地区的阿克苏市、库车、拜城、新和、沙雅和巴音郭楞蒙古自治州的轮台等市县。

龟兹佛教历史概述

考古资料证明,在古代龟兹这片土地上,青铜时代即有人群定居。克孜尔水库墓地出土了距今3000 多年的彩陶,纹饰主要为宽带状纹、正三角纹和水波纹(折线纹)。

龟兹地区有文献记载的历史始于汉代,此时库车绿洲上农业和畜牧业都很发达,小麦、水稻和粟黍是主要农作物,家畜主要有马和牛等。纺织业比较发达,丘慈锦享誉西域。龟兹北部山中储藏有铜、铁和煤等矿产,生产的铁器在西域地区十分畅销。阿克苏地区发现了许多冶铜和炼铁遗址。龟兹位于汉唐时期丝绸之路的节点,商业很发达,龟兹五铢是西域的重要货币,汉五铢也在使用。这一时期,龟兹白族长期执掌政权,虽然经历了焉耆龙氏的短期侵入,以及吕光和万度归的西征,但政治和社会总体情况是稳定的。

诞生于古代印度的佛教约在公元前3 世纪开始向外传播。公元1 世纪,由于贵霜王朝国王迦腻色迦的大力推动,佛教开始传入中国新疆地区。约在2 世纪时,佛教传入龟兹。由于龟兹经济的繁荣和龟兹王族的倡导,三、四世纪之交,龟兹佛教逐渐进入繁盛期。一方面,僧侣众多,大师云集,律法严谨,建寺造像风行。《出三藏记集》称:“时龟兹僧众一万余人”,“拘夷国寺甚多。修饰至丽。王宫雕镂立佛形像与寺无异”。另一方面,葱岭东西王侯妇女都来到龟兹修行听法,龟兹成为西域佛教的一个中心。与此同时,许多龟兹佛教徒前往中原,传播佛法,参与译经。《出三藏记集》载:“咸和三年(328 年)岁在癸酉,凉州刺史张天锡在州出此《首楞严经》……时译者归慈王世子帛延善晋胡音。延博解群籍内外兼综。受者常侍。”这一时期的龟兹佛教以小乘佛教为主,大乘佛教也有一定的影响。

658 年,唐王朝将在西州(今吐鲁番)设立的安西都护府转移到龟兹,随后升格为安西大都护府。安西地区军事、安全事务由大都护府掌管。唐王朝还委任官员专门管理安西的佛教事务,推动汉传佛教在龟兹的发展。龟兹佛教进入新的发展期,开始出现本地佛教与汉地佛教共同发展的局面,“此龟兹国足寺足僧,行小乘法,食肉及葱韭等也。汉僧行大乘法”。

8 世纪末至9 世纪初,漠北回鹘国的势力已扩张至龟兹。吐鲁番出土的9 世纪初中古波斯语摩尼教赞美诗残页,记录了这一时期回鹘的控制范围,其中就包括龟兹。840 年以后,由于上一年的天灾,加上宿敌黠戛斯的攻击,雄踞漠北的回鹘汗国灭亡,部众四散,其中一支进入龟兹地区,他们后来成为高昌回鹘的一部分。这一时期的龟兹政治稳定,经济得以恢复和发展。受当地佛教传统的影响,入主这里的回鹘人逐渐改信了佛教,龟兹佛教继续发展。

11 世纪随着黑汗王朝的扩张,伊斯兰教传入龟兹,但佛教依然存在一定影响。大概在14世纪中叶,由于东察合台汗的强制推行,伊斯兰教在龟兹地区成为主流宗教,佛教逐渐消亡。

龟兹石窟及其价值

佛教在龟兹地区传播了一千多年,创造了灿烂辉煌的龟兹佛教文化,是龟兹历史的重要组成部分。由于种种原因,关于古代龟兹佛教的文献记载不多,保留下来的大量佛教遗迹就成为我们了解龟兹佛教的主要参考。

根据第三次全国不可移动文物普查的结果,作为古代龟兹核心的阿克苏地区,现存佛教遗迹30 余处,其中绝大部分是石窟和地面寺院。石窟和地面寺院的功能相同,都是为佛教僧侣、信众提供礼拜、忏悔和修行的场所,只是因为所处环境和建筑材质的不同,而在建筑形制和布局上有所差异,它们都属于佛寺,但石窟保存状况更好。

这些保存下来的石窟总称为龟兹石窟。它们一般成群分布,共27 处,规模有大有小,洞窟总计824 个。保存状况较好的有9 处,分别是克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、克孜尔尕哈、玛扎伯哈、托乎拉克艾肯、台台尔、温巴什和阿艾石窟。

以克孜尔石窟为代表的龟兹石窟不仅展现了佛教文化东渐和中国本土化的发展轨迹,而且见证了3—14 世纪新疆古代佛教文化的辉煌历史,对包括敦煌在内的中国石窟艺术产生了深远影响,并向西辐射,丰富了中亚地区佛教石窟艺术。龟兹石窟是中国石窟寺的重要组成部分,对它的考古调查、发掘和研究工作,无论是对了解佛教石窟中国化的进程,还是中外文明交流互鉴,都具有非常重要的意义。

国外探险者对龟兹石窟的考察

清末—民国初年,外国探险家和学者陆续来到龟兹石窟,包括俄国东方学家奥登堡、日本净土真宗西本愿寺法主大谷光瑞、英国考古学家斯坦因、法国汉学家伯希和以及德国东方学家格伦威德尔和他的助手勒柯克等。他们中的一些人肆意挖掘切割,盗掘了大批文物,对龟兹石窟造成不可挽回的损坏。同时他们出版的《新西域记》《亚洲腹地考古记》《新疆古佛寺》等著作对龟兹地区石窟进行了较为详细的介绍,一些著作中配有很多测绘图。

德国人根据他们对新疆地区石窟及地面寺院的研究,基于风格和字体学,将新疆地区的壁画分为5 种画风,其中瓦尔德施密特的观点影响最大。格伦威德尔在讨论洞窟形制时,主要考虑了平面形状和附属设施。他根据上述因素的差异,把克孜尔石窟的洞窟分为4 种类型:塔柱窟、方形窟、禅窟和其他洞窟(储藏物品、收藏经书和调色作画等)。德国学者从艺术史角度对龟兹石窟进行考察研究,显然与考古学的理论方法有所不同。由于各种原因,他们的考察记录以及研究不够全面或有讹误之处。尽管如此,他们的研究成果直到今天依然有很高的参考价值。

勒柯克、巴图斯在库木吐喇石窟

国内学者对龟兹石窟的调查与研究

中国学者对龟兹石窟的研究起步较晚,20世纪30 年代以后出现了一些有关的游记和考察报告,其中较为重要的是黄文弼先生的科学调查工作。黄文弼曾在克孜尔石窟、库木吐喇石窟和森木塞姆石窟进行调查,对部分洞窟以及它们的布局情况作了介绍,这些成果发表在他的《塔里木盆地考古记》一书中,不过内容比较简略。

此外,有“中国的毕加索”美誉的革命艺术家韩乐然于1946 年和1947 年两次到克孜尔石窟进行考察,他对洞窟进行了编号、记录、拍照和临摹,并进行了克孜尔石窟分期的探讨。他将壁画分为上、中、下三期,年代界定在公元前至5 世纪之间。遗憾的是,他在考察结束由乌鲁木齐乘飞机回兰州经嘉峪关时,飞机失事,不幸遇难,考察资料也大多不存。

新中国成立后,我国学者对这一地区石窟寺的考察工作较以往有所增加,取得了一些成绩。

1961 年,阎文儒先生参加由中国佛教协会和敦煌文物研究所组成的新疆石窟调查组,全面调查了龟兹诸石窟。他对龟兹石窟中的主要石窟,如克孜尔石窟等,依据其窟形、题材、风格以及时代背景等方面的特点进行了分期,并就各期特点进行了归纳,认为龟兹石窟早在东汉时期就已开凿,一直到高昌回鹘时期仍然沿用。此外,他还指出了库木吐喇石窟所反映的汉传佛教对龟兹地区的重要影响。阎文儒先生是我国最早对龟兹石窟进行较为系统分期断代的学者。

1953 年,常书鸿先生对新疆各地的石窟进行了较为全面的考察。他将这次考察成果整理成《新疆石窟艺术》一书,这本书于1996 年出版。他将龟兹石窟的洞窟分为窟寺、精舍、寮房和仓库三类,指出其功能差异,并认为它们的出现存在年代上的差异。他又将窟寺分为四种类型,按照其特点分别加以介绍,他还对克孜尔石窟、库木吐喇石窟等几处重要石窟的洞窟类型、壁画艺术的分期及特点进行了分别论述。

黄文弼先生在新疆考察

20 世纪70 年代末至今,龟兹石窟研究的深度和广度日益增加。首先是考古工作有了长足的进展。为了配合石窟的保护研究工作,陆续开展了一些发掘工作。其中比较重要的有:

1953年西北文物局考察克孜尔石窟

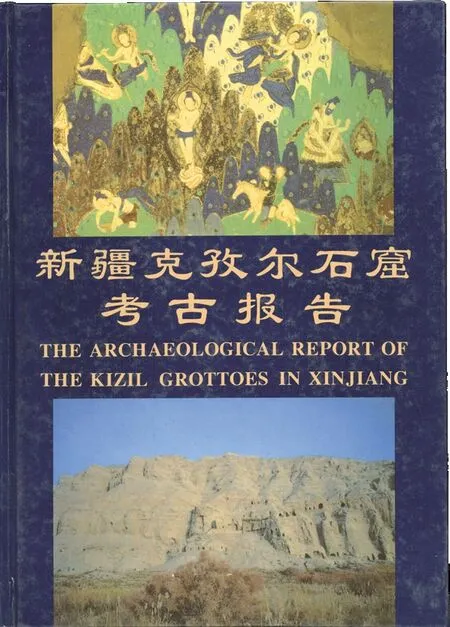

《新疆克孜尔石窟考古报告》

20 世纪七八十年代,为了配合《新疆克孜尔石窟考古报告(第一卷)》的编写,在北京大学宿白教授的带领下,北大师生对克孜尔石窟第2—6、14—23A 等窟进行了清理发掘。依据发掘情况编撰的《新疆克孜尔石窟考古报告(第一卷)》(北京大学考古学系、克孜尔千佛洞文物保管所编著,文物出版社,1997 年)是国内第一本正式出版的石窟考古报告。

1989 年,新疆维吾尔自治区文物维修办公室配合克孜尔石窟谷西区加固工程,对谷西区第51—59 窟前的一批掩埋洞窟进行了发掘清理。

1990 年,新疆文物考古研究所配合克孜尔石窟谷西区加固工程,对谷西区第60—77 窟前的一批掩埋洞窟进行了清理发掘。

这两次清理的洞窟类型,以僧房、仓库以及其他形制不明的生活用窟为大宗,结合此区分布有4 个大像窟,中心柱窟较少,让我们需要重新认识此区在克孜尔石窟寺院中的价值以及年代。这两次清理发掘出土的大量文物有助于我们了解当时的寺院生活情况。

1999 年,新疆龟兹石窟研究所对阿艾石窟进行了清理发掘。阿艾石窟是龟兹地区保存较为完整的唐代汉风佛教石窟,它的发现,使我们对唐代汉传佛教艺术在龟兹地区的传播范围、题材、艺术形式等有了新的认识,壁画中反映出的民族融合现象也引起了学者们的关注。

2021 年,新疆克孜尔石窟研究所(原新疆龟兹石窟研究所)配合库木吐喇石窟谷口区加固工程对库木吐喇石窟谷口区第9 窟进行了清理。2022 年,配合玛扎伯哈石窟加固工程维修对该石窟群部分洞窟进行清理,配合台台尔石窟加固工程维修对该石窟群部分洞窟进行清理。上述发掘清理工作后,陆续编写发表了发掘简报,考古报告正在整理中。这些工作发现了一些新的洞窟类型,出土了一些重要文物,修正和补充了我们此前对龟兹石窟的认识。

考古学方法系统运用于龟兹石窟的研究中,始于宿白先生。他于1979 年8 月带领北京大学历史系研究生马世长、晁华山、许宛音和中国社会科学院宗教研究所研究生丁明夷四人,到克孜尔石窟进行了两个半月的石窟考古调查。

库木吐喇石窟外景

宿白先生在全面调查龟兹石窟的基础上,结合以往对新疆地区以外石窟的调查成果,认为克孜尔石窟洞窟主要类型有中心柱窟、大像窟、方形窟和僧房窟。这种洞窟形制分类方法,综合考虑洞窟形式和功能确定洞窟类型,纠正了以往研究者仅考虑洞窟形式而忽略功能的偏差。将大像窟作为一个洞窟类型,有助于我们深入理解龟兹石窟的特点。凡此种种,使得龟兹石窟的洞窟分类体系更加合理。他将考古地层学方法应用于石窟寺研究中,对克孜尔石窟中出现的洞窟打破关系进行了认真考察和记录,把它作为洞窟年代判断和分期的重要依据。他提出克孜尔石窟洞窟组合的特征是至少要有一个中心柱窟。这是他将考古类型学应用于石窟寺研究中得出的重大成果。宿白先生开创了一条建立在现代科学方法基础上,对龟兹石窟研究的新途径。依据这种方法建立的佛教考古学为龟兹石窟的研究注入了新的活力,将龟兹石窟的研究推进到一个新时期。

此后,马世长、晁华山、许宛音、丁明夷、李崇峰、魏正中等学者也先后开展了对龟兹石窟的考古学研究,使龟兹石窟的考古学研究进入了一个新阶段。

宿白先生和研究生与克孜尔千佛洞文管所同志合影

龟兹石窟的分期断代是龟兹石窟研究中首先要解决的基础问题。不解决这个问题,对龟兹石窟任何问题的探讨都缺乏基本的时间维度,其科学性也难以得到保证。尽管自19 世纪末龟兹石窟重现于世,对它的研究就不断在进行,但是在年代问题上,始终是众说纷纭,学界没有达成共识。

与前期中外学者多从艺术史角度探讨龟兹石窟的年代分期不同,宿白先生在考古地层学和类型学基础上,结合14C 测年对克孜尔石窟分期。实践证明,这是迄今为止得到国内绝大部分学者和一部分国外学者认可的年代分期。

马世长先生对克孜尔石窟中心柱窟的形制、壁画题材的各方面特点进行了分类介绍,并对其演变作出了探讨。晁华山先生对克孜尔石窟洞窟形制和组合进行了分类,将主要洞窟大体分为七组,探讨它们与“五佛堂”的相关问题。他也沿用同样的研究方法对库木吐喇石窟的洞窟类型和组合进行了研究。丁明夷先生在对森木塞姆石窟和克孜尔尕哈石窟形制和题材进行深入研究的基础上,与克孜尔石窟已有分期比较,对两处石窟进行了分期。许宛音先生则将克孜尔石窟的洞窟按照形制的差异分为I、Ⅱ、III 三类,在此基础上对石窟群进行了分期,并对其演变进行了阐述。

魏正中先生对克孜尔石窟的主要洞窟类型和组合进行类型学的排比。在此基础上,他对整个遗址进行了分区和分期,并探讨了年代。此外,他还讨论了库木吐喇石窟、森木塞姆石窟和克孜尔尕哈石窟的洞窟组合、区段和遗址功能等问题。

李崇峰先生在中印文化交流的背景下,对克孜尔石窟中心柱窟各方面特点作了细致的类型学分析,在年代判定上利用了最新的龟兹语题记研究成果,使我们对克孜尔石窟中心柱窟的特点和演变有了准确清晰的认识。他将克孜尔石窟中心柱窟与印度支提窟和中原北方塔洞进行了比较,指出它们之间的源流关系,他编写的《中印佛教石窟寺比较研究》是目前为止对克孜尔石窟中心柱窟研究最为全面的论著。此外,他还就龟兹石窟的主要洞窟类型、组合的源流问题进行了论述。李崇峰先生的研究拓展了我们对龟兹石窟的认识,是对宿白先生开创的龟兹石窟考古学研究的深化和发展。

经过中外学者的努力,龟兹石窟考古取得了很大成就,但基础研究方面依然比较薄弱。具体来说,包括石窟寺的分期尚有很大分歧,石窟寺研究偏重于有造像和壁画的洞窟,窟前遗址的调查和发掘远远不够,对石窟的分区与组合关系,以及作为寺院一个组成部分的学术意义认识不足;龟兹地区不同石窟寺遗址的类型、分期、分区研究不够深化,龟兹地区石窟寺的时空框架和类型谱系需要进一步细化、完善,与其他区域石窟寺的比较研究需要着力加强等。

今后,我们将积极开展本地区的石窟寺考古调查,调查中注意将它们与地面佛寺和佛塔结合起来,从而对石窟寺在整个龟兹寺院体系中的作用和地位有准确认识。积极推动石窟寺窟前遗址发掘工作。积极开展龟兹石窟与丝绸之路沿线其他石窟的对比研究,探索龟兹石窟在佛教中国化过程中的价值意义、龟兹石窟与丝绸之路关系等问题。