变题有“法”,导学有“道”

陈洪波

【摘 要】部分作业不适合照搬进课堂,直接运用存在着“影响学习体验、缺乏实践活动、超最近发展区、遗漏思维训练等问题。通过“融、补、加、比”等方法进行修改,可让作业更适应教学,从而促进学生语文核心素养的发展。

【关键词】小学语文;作业;随堂化

统编教材的课后习题、配套语文作业本等作业资源是小学语文教师备课时重要的教学参考。其使用方式有差异,起到的作用也有差异。如何合理运用作业,让它们充分融入学习过程,成为当下值得探究的问题。对此,笔者从课堂上作业的使用现状入手展开分析,提出相应的对策。

【现状一】引入“硬题”,影响学习体验

“硬题”指在课堂上一旦出现,学生就很明显地感觉到马上要开始做作业了,给教学带来生硬感的题目。部分教师忽视学情,直接引入这类作业,使课堂被明显分割成上课时间段和作业时间段,学生的上课体验感较差。

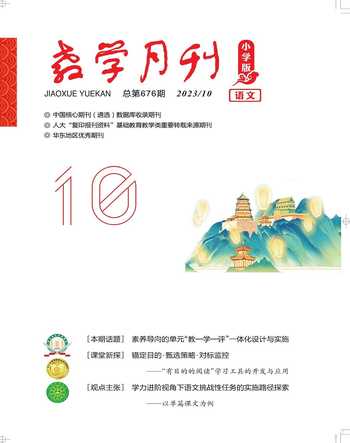

图1是三年级上册《海滨小城》一课的作业,是一张简洁明了的思维导图,让学生在圆圈里填一填课文围绕海滨小城介绍了哪几个地方。它给人较强的“为了做作业而做作业”的感觉。长此以往,学生对这类作业容易产生抵触情绪。

【对策一】做“融法”,优化学习体验

学生喜欢学习活动多、作业少甚至没有作业的课堂。因此,教师应尽可能将题目转化为行之有效、学之有趣的学习活动。

◇融入生活情境,让课堂作业更平易近人

“生活是语文学习的外延”,随堂作业应与生活紧密联系。生活情境的创设将乏味的课堂作业转变为情趣盎然、有吸引力的学习活动,改变学生对作业的刻板印象,激发学生的兴趣。

仍以《海滨小城》为例,教师可将图1中的作业和课后第1题“说说课文写了海滨小城的哪些景象”转化为“查找并填写景点,补充旅游攻略”这一学习活动,在充满趣味的生活情境中发挥其教学辅助功能(如图2)。课堂上,先由教师示范填写“海上”“海滩”,之后学生快速準确地找到“庭院”“公园”“街道”三个地点。

◇融入故事情境,让课堂作业更有挑战性

小学阶段的学生爱玩、爱动,喜欢看动画片,喜欢有挑战性的内容。将枯燥的作业融入有挑战性的任务情境中,能有效激发学生的活力,使其生成学习语文的动力。

比如,教学三年级下册《海底世界》一课时,教师创设了卡通人物巴克船长带领大家去海底探险的情境。这样,作业不再是教师布置给学生的任务,而变成了学生自发完成的学习活动(如图3)。活动指向明确,让学生的注意力集中到文本上,激发了学生的挑战欲望。

创设情境,能够让教学和作业互利共生,吸引学生以积极主动的态度完成任务,发展语文核心素养。

【现状二】推崇“唯题”,缺乏实践活动

“唯题”指课堂中的教学行为唯有做题,以题目代替导学活动。吴忠豪教授曾言:“‘教语文的基本特征,就是按照‘认知—实践—迁移组织教学过程。”依此特征,做题能否替代全部导学活动,让学生有效习得知识,有待商榷。

图4中的题目来自四年级下册《天窗》一课的作业。解题时分两步走:第一步,学生从课文中提取相关信息;第二步,学生发挥想象。根据“认知—实践—迁移”的规律,这一过程由“认知”直接跨越到“迁移”,缺少“实践”环节,对学生来说有一定困难。

【对策二】做“补法”,丰富实践活动

作业的主要功能是考查能力,很少给予学生在课堂中实践提升的机会。这样导致学生只记住知识的表征,而不懂得在实践中运用。教师要借助作业,增加课堂实践的机会,让作业使用效率最大化。

◇补充实践活动,让学习过程更丰厚

很多作业提供了适配的学习支架。利用学习支架,学生能有效提取信息,从而理清课文的行文思路,把握主要内容。如何用好这些支架,提高学习效率?教师可在学生完成作业的基础上继续导学,设计实践活动,促使学生建构新知。

仍以《天窗》为例,基于图4可这样设计导学活动(如图5)。

在学生利用作业完成信息检索后,师生对读,完成实践活动1,将课文变成一首诗,让学生发现乡下孩子想象丰富。想象除了要丰富,还要合理。因此,设计实践活动2,让学生联系生活,思考课文中的这组小动物能否被另一组小动物替换。黑影是晚上出现的,课文中的动物也都是夜晚出来活动的,而要换的这组动物都是白天出来活动的,一换就不合理了。这一实践活动让学生发现想象要联系生活,这样才更真实。

◇补充过程整理,让学习过程更扎实

在开展实践活动的基础上“迁移”,学生就经历了“认知—实践—迁移”的全过程。完成这一过程后,还要回头进行整理,这样学习收获才能真正落地。

比如,借力图4中的作业,可对《天窗》的学习过程进行整理和巩固(如图6)。学生可边读课文结尾边整理,教师对学生完成的作业进行标记。这样一来,学生比较容易知道什么是“无”和“虚”,什么是“有”和“实”,“阔达、复杂”正对应想象要丰富,“真切、确实”正对应想象要合理,课文结尾也对应整个学习过程。

吴忠豪教授曾指出:“如果缺少实践经验的积累,那么教师教得再正确,学生不一定理解。”让丰富的实践活动充满学习过程,学习才会真实发生。要根据作业设计导学活动,而不是让作业替代导学活动,帮助学生获取和巩固新知,同时也要注意对整个过程的回顾整理,从作业出发又回到作业,挖掘题目的内涵。

【现状三】呈现“难题”,超最近发展区

“难题”是指在课堂中直接呈现、难度略高、学生无从下手的题目。这类题目常常考查学生的多项语文能力,超过最近发展区。只要学生任何一项能力不足,他们都会在做题时有所纰漏或者卡顿,教学也因此停滞不前。

图7是四年级上册《盘古开天地》一课的作业。该题涉及的能力较多。在框架图里填写,需要运用概括能力;发现由下而上写,并用四字词语来概括,需要运用观察能力;知道该题是“起因—经过—结果”的结构,中间的“经过”分为两部分,需要运用分析能力(如表1)。

【对策三】做“加法”,寻最近发展区

面对有难度的题目,如无一定的学习助力,学生很难“跳一跳,摘果子”。直接呈现这类题,容易加重学生的学习负担。

◇加入教材中的助学要素,降低学习难度

面对“难题”,加入助学要素是必要的。助学要素可以是课文中的学习提示、插图、注释等,能有效降低学习难度,让随堂作业更契合学生的实际学习能力,增强学生的学习兴趣和学习自信。

给图7中的题目加入的助学要素取材于课文中的插图,刚好对应神话故事的起因、经过和结果。将其裁剪并与框架图中的四个方框一一对应(如图8),学生便能借助阅读经验,厘清每部分对应的内容,有的放矢地完成学习任务。

◇加入额外的助学支架,明确学习目标

面对“难题”,还可以根据学习需要加入助学支架。助学支架类型繁多,如鱼骨图式、階梯图式等,不仅能有效降低学习难度,还能聚焦核心问题,让学生有的放矢。

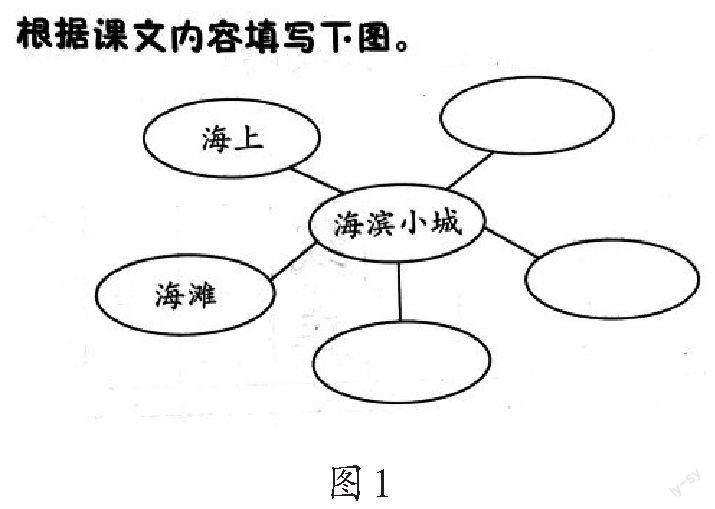

图9是三年级下册《我们奇妙的世界》一课的作业。鱼骨图(如图10)让题目中主谓式的构词方式更明显,学生较容易发现鱼骨图上侧要填的是主语(是什么),下侧要填的是谓语(怎么样),避免盲目乱填。助学支架不仅降低了学习难度,还让学生明确了目标,真正发挥了助学的功能。

维果斯基认为:“在成人适当的帮助下,儿童常常可以完成他独自无法完成的任务。”在适当的时候加入助学内容,能让学生有足够的能力完成任务。做“加法”,并不仅仅是为了产生直接的效果,还为了慢慢地培养学生独立解决问题的能力。但是,做“加法”要适度。随着学生年级的提升,他们的学习能力也在攀升。因此,越到高年级,做“加法”的频率越下降。

【现状四】出现“漏题”,遗漏思维训练

“漏题”是指一些有思维含量,在实际运用中容易被忽视或者没能充分发挥思维训练作用的题目。该类题目往往含有思维能力增长点,以“泡泡语”的形式出现,提醒学生关注和思考。用心的教师也会提醒学生注意,但结果不尽如人意。

图11是五年级上册《我的“长生果”》一课的作业,是一张阶梯状的导图。学生需要通过分析导图的编排内容和编排特点才能发现作者的阅读面越来越广。

【对策四】做“比法”,强化思维训练

虽然“漏题”中有“泡泡语”提醒,但是只告诉学生“是什么”,学生没有经过一定的思维活动,并不能很好地理解,题目里蕴含的“为什么”很容易被遗漏。因此,课堂中应安排发展思维能力的导学活动来强化理解。

◇对比还原,看见问题本质

不少教师对作业的理解不全,缺乏足够的敏感性,容易忽视作业中的学习程序支架以及方法策略支架。教师看不见,学生自然也看不见。因此,教师要提高敏感性,带着学生一起还原题目,这样才能看见题目的本质。在《我的“长生果”》一课中,教师带领学生对图11进行了还原(如图12)。

设计“读书经历”阶梯图,原本是想让学生通过看图有所发现,但其呈现方式让学生一时难以捉摸。且课堂上,师生往往把注意力集中在答案探寻上,很少回头看图。将其还原为鱼骨图后,学生一眼就能发现编排规律。一条时间线,一条读书内容线,一条读书感受线,三线齐头并进,更为简洁明了、深入直观。

◇对比分析,开展思辨活动

还原的必然结果就是对比。通过还原,只能发现一部分作业的设计意图。要一览全貌,还需通过对比。对比的实质是发现为什么这么设计,而不那么设计,揭示它们之间的异同,这样才能在学习活动开展过程中收获更多。具体教学实录如下。

师:阶梯图和鱼骨图(指向图13),你觉得哪一张更适合作为本课的思维导图?

(生思索片刻)

生:我觉得阶梯图更适合。鱼骨图只让我们看到每个阶段看不同的书,而阶梯图还让我们知道作者读书的内容越来越高级。

生:我也觉得阶梯图更适合,而且我还发现作者的读书兴趣也越来越浓了。

对比是撬动学生思维能力发展的契机。通过对比,学生开始辩证分析,关注两幅思维导图的差异,结合自己的阅读经验,进一步发现阶梯图无法被鱼骨图替代的理由是阶梯图的表现力更强,能表现出作者在读书内容和读书兴趣方面的提高。在此过程中,学生发展了思维能力。

曹爱卫老师提过:“在教学阅读的过程中注重发展学生的思维能力,让学生的学习走向智慧。”通过还原对比策略,学生面对差异和矛盾,开展有意识的分析,让这些分析逐步沉淀为用于辨别事物的程序性知识,而不是获得简单的答案——陈述性知识。因此,不要将注意力集中在作业的答案上,而要重视对学生思维能力的训练。

综上所述,部分作业不适合照搬进课堂。要做到随堂化,必须对其进行修改,在不改变内核的基础上,发挥其预期的导学功能。实践证明,活用作业可让学习目标更精准。学生全员参与学习活动,能力得到充分的训练,阅读兴趣得到充分的激发,学本课堂的理念也在这一过程中顺利落地。

参考文献:

[1]缪小燕.基于大语文观,提升作业布置有效性[J].语文世界(教师之窗),2018(11):26-27.

[2]吴忠豪.实践:语文教学的不二法门[J].内蒙古教育,2016(16):9-11.

[3]曹爱卫.注重思维发展的低年级阅读教学设计[J].小学教学研究,2019(22):35-38.