寄生虫病原实验室生物安全风险评估规范化培训方案建立及探讨

熊彦红,曹建平,郑彬

中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心),国家卫生健康委员会寄生虫病原与媒介生物学重点实验室,世界卫生组织热带病合作中心,国家级热带病国际联合研究中心,上海交通大学医学院国家热带病研究中心全球健康学院,上海 200025

《中华人民共和国生物安全法》提出加强生物安全能力建设可以有效应对生物安全事件[1]。遵循《病原微生物实验室生物安全管理条例》[2]相关要求,在寄生虫病原实验室开展规范化的生物安全培训,可以有效提高实验室人员的生物安全意识和安全技能,防止实验室发生生物安全事故[3-4],避免实验室人员因培训不到位而发生实验室获得性感染[5]。此外,系统化、规范化的培训也可以优化工作流程,提高工作效率[6]。为此,笔者采用问卷调查法及访谈法开展了寄生虫病原实验室安全培训项目需求分析,明确了寄生虫病原实验室生物安全风险评估培训的必要性,初步建立了寄生虫病原实验室生物安全风险评估规范化培训方案,确立了培训目的、培训对象、培训内容、培训方式及培训评估方法,以期为各地寄生虫病原实验室开展风险评估规范化培训提供参考。

1 寄生虫病原实验室生物安全风险评估培训的必要性

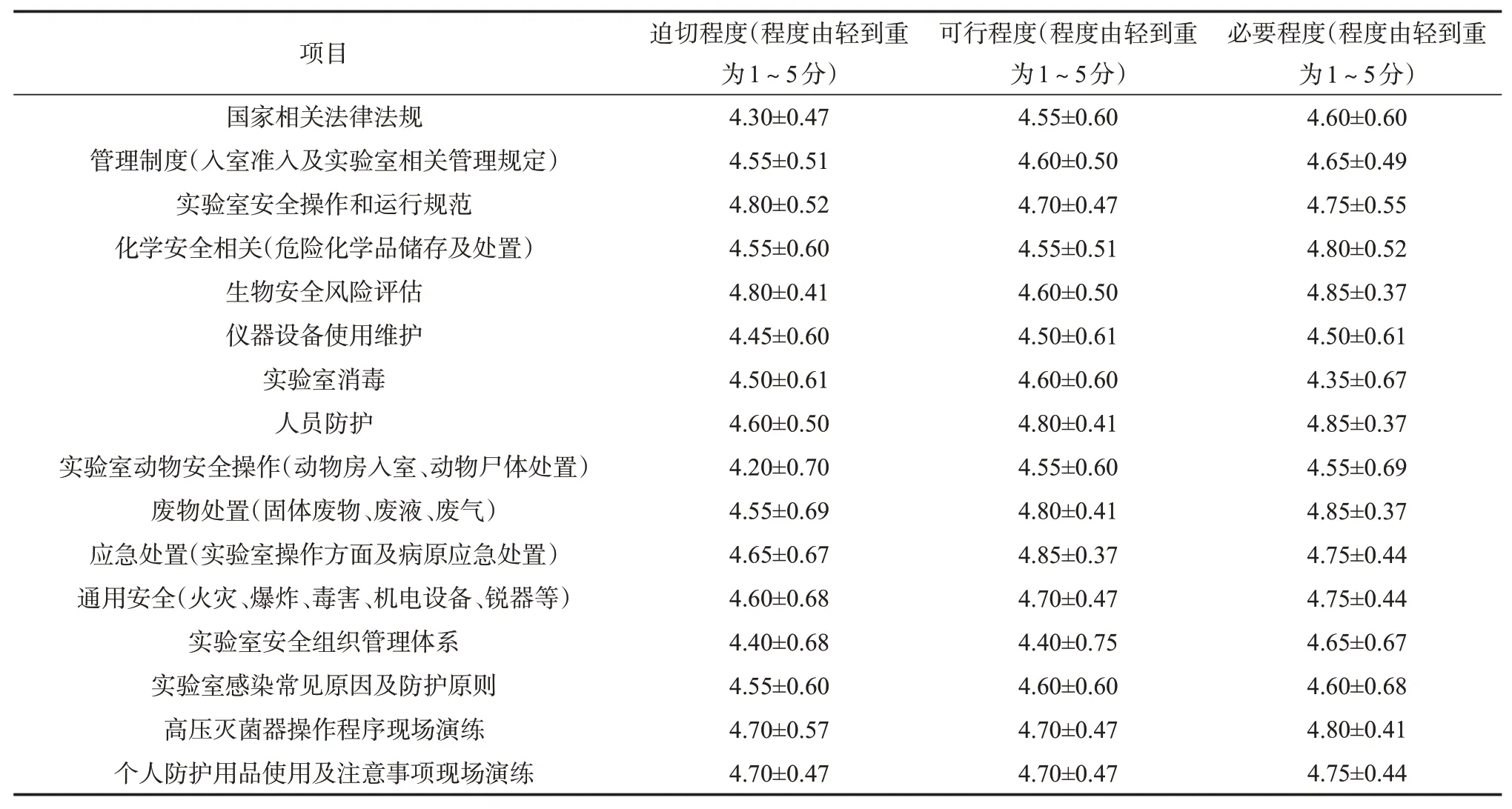

为了解寄生虫病原实验室安全培训需求,笔者在对寄生虫病原实验室获得性感染案例进行归纳总结的基础上[5,7-8],设计了寄生虫病原实验室安全培训项目需求调查问卷(表1)。共发放22 份问卷,回收率为100.00%。调查对象主要为从事寄生虫病病原研究的专家,其中高级职称20 人、中级职称2 人;21 人从事实验室相关工作年限超过10年,1人超过5年;实验室管理人员18 人,实验室业务人员4人。经统计计分后,再发放20份问卷给从事相关领域实验研究人员,问卷回收率为100.00%。通过2 轮调查后,各指标的意见基本一致,变异度较小。

表1 寄生虫病原实验室安全培训项目需求调研结果Table 1 Results of investigation on the requirements of safety training program for parasite pathogenic laboratories

调查结果显示,寄生虫病原实验室生物安全风险评估迫切程度(4.80±0.41)分,必要程度(4.85±0.37)分,可行程度(4.60±0.50)分(满分均为5 分)(表1)。提示开展寄生虫病原实验室生物安全风险评估培训工作很有必要。实验室生物安全风险评估可使实验室相关人员预先分析在实验操作中存在的各种风险并提前预防、主动应对,以降低实验室生物安全事件发生的可能性[9-11]。为全面梳理实验室生物安全风险评估工作的要点,笔者进一步开展了调研访谈(调研访谈对象共计20 人,主要为从事寄生虫病原相关实验研究人员,其中高级职称14 人、中级职称4 人、初级职称2 人;实验室管理人员12 人,实验室业务人员8 人),并结合既往需求,探索建立寄生虫病原实验室生物安全风险评估规范化培训方案。

2 寄生虫病原实验室生物安全风险评估规范化培训主要内容

为确保实验室生物安全风险评估规范化培训的有效实施,本研究初步建立相关培训方案,具体包括培训目的、培训对象、培训内容、培训方式及培训评估方法。

2.1 培训目的 通过寄生虫病原实验室生物安全风险评估的规范化培训,提升防范实验室风险的管理水平及技术能力。

2.2 培训对象 培训对象包括寄生虫病原实验室管理人员和业务人员、实验动物饲养和处理人员、实验设施设备运行维护人员及废物管理处置人员。设置培训及考核项目应具有针对性,根据实验室不同岗位设置不同培训重点,比如实验室管理者的培训要侧重实验室管理体系、人员监督方案和应急处置方案等;技术岗如生物二级实验室人员需培训BSL2 级生物实验室结构、布局、设备及设施要求,感染性样本接收、分装、转运、保藏、销毁、灭菌,实验室生物安全柜操作与维护以及感染性材料意外溅洒处理等内容。资深人员可能因个人习惯忽视部分操作规范,从而产生实验室安全问题,需通过督查发现问题并强化培训;新进人员大多能严格遵守操作规范,但缺乏实践经验,需加强培训。

2.3 培训内容 生物安全风险评估培训具体内容包括生物学背景资料、实验活动、实验室操作与防护、实验人员及其他相关因素的风险分析。生物学背景资料涵盖生物学特性、流行状况、致病性、传播途径、易感者、感染阶段、检测及治疗方法。实验活动包括寄生虫病原采样、保藏、运输、操作、消毒灭菌、废物处理等环节。因此需重点将寄生虫病原实验室的生物安全风险点纳入培训内容。目前已报道的感染案例主要是寄生虫原虫,获得性蠕虫的实验室感染案例相对报道较少。寄生虫病原获得性感染风险很大程度取决于寄生虫感染性阶段是否污染[12]。寄生虫原虫(如疟原虫、利什曼原虫、锥虫、巴贝虫和弓形虫等)的感染阶段(子孢子、前鞭毛体、锥鞭毛体、子孢子、卵囊等)可能存在于培养物和匀浆中,因而寄生虫病原实验意外感染大多由污染的针或利器割伤、戳伤、划伤等引发[13]。如从事利什曼原虫研究相关实验室人员在操作过程中,若其破损皮肤黏膜直接接触了感染的白蛉、培养的利什曼原虫以及感染的人或动物样本,就可能发生获得性感染[14]。因而开展实验前需进行安全防护培训,内容包括预防措施及意外处置方案,积极预防意外发生,如意外发生时可及时治疗避免更严重的后果。另外,弓形虫研究人员可能会意外将感染性样本溅入眼睛或被实验动物(如兔)咬伤感染,佩戴护目镜及规范动物实验操作可以有效预防此类感染的发生[15]。肠道原虫(如溶组织内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫、等孢子虫、环孢子虫和等孢球虫等)的感染阶段(包囊、卵囊、孢子等)可能存在于粪便和/或其他体液(例如胆汁)和组织中,可能因误摄入(如粪口途径)或不明原因气溶胶意外感染而导致实验室获得性感染。如隐孢子虫研究相关实验人员在开展动物实验时,可能因混有病原的液体喷溅到脸部而感染,头面部防护则可以起到预防效果;实验人员开展相关实验后可能因未做好手部清洁后经口发生感染,做好手部清洁就非常有必要[16]。寄生虫蠕虫(如血吸虫、粪类圆线虫、钩虫、蛔虫、蛲虫和肝片形吸虫等)的感染阶段(尾蚴、幼虫、虫卵、囊蚴等)可能存在于水、植物、培养物或粪便标本中,因而可能会误吸入或经口、皮肤而发生获得性感染,故进行相关研究时,需防止皮肤、黏膜接触被污染液体,如意外沾染皮肤,应迅速擦干,再用90%乙醇擦洗皮肤,对于实验结束后的样本,应妥善处置后续废物。

2.4 培训方式 寄生虫病原实验室生物安全风险评估规范化培训应将理论与实践有效结合,针对不同人员采用不同培训方式。如对于实验室管理者,模拟管理所需掌握的场景;对于技术人员则根据其岗位的不同来进行场景模拟,结合实验室可能存在的风险点进行培训。同时,应采用多样化的培训手段,如科普视频观看、现场实践、突发应急模拟演练等,为受训人员提供较为真实的培训场景;另外实施小班授课,增加互动性,最大程度调动受训人员的培训积极性,提高学习效果,并且适当安排答疑,解决培训中的困惑。培训课程分为必修课及选修课,如管理者必修课为体系建设和应急处置等,而技术人员必修课为设备操作风险点及实验室操作风险点等,设置必修分值,达标时才能进行培训考核。

2.5 培训评估 培训前应开展培训知识相关问卷,了解受训人员知识储备薄弱环节,培训时可以有所侧重;培训中应依据答疑来评估培训情况;培训后要开展培训考核,以评估培训的知识掌握程度。考核方式应多样化,包括试卷考核、交流观察、方案设计、报告分享等。培训半年后观察对比培训行为变化,每半年到一年进行继续教育。此外,要以无记名形式开展过程满意度评估,评估内容包括培训效果以及培训老师和受训人员的满意度,以持续改进培训方案。

3 结 语

虽然寄生虫病原未列入《人间传染的病原微生物目录》[17],大部分寄生虫病原实验在BSL1 级生物实验室开展,但在寄生虫病原感染阶段开展的相关研究,如虫体收集和培养、病原检测及血清学检测等,仍存在实验室获得性感染的风险,因此建议实验室人员在BSL2 级生物实验室开展相关研究。Gottstein[18]等提出在开展含有棘球绦虫虫卵粪便的相关研究时,建议实验室人员在BSL3 级生物实验室进行操作。

根据寄生虫病原特点进行实验室生物安全风险评估的规范化培训,要求培训内容设置要尽量有效适用。开展血液和组织内原虫相关实验前需加入安全防护培训内容,如预防措施及意外处置方案、动物实验操作规范等;开展肠道原虫相关实验前,培训项目应涵盖手部清洁等内容;开展寄生虫蠕虫如血吸虫相关实验研究前,对相关实验人员的培训内容需增加尾蚴操作培训及实验结束后的样本处置培训等。有针对性的培训可使实验室从业人员主动了解开展实验的风险点,增强其安全意识,提高安全防护能力,提前做好相应防护措施。培训形式直接影响培训效果,适宜的培训方式能让受训人员更好地掌握培训内容,针对不同岗位人员,培训内容与方式应有所不同,更利于结合实际发挥培训效果。培训评估要贯穿评估前、中、后三个过程,以便动态调整培训内容以达到更好的培训效果。此外,寄生虫病的流行呈区域性分布特点,故不同区域开展的寄生虫病原实验研究侧重点不同,其相应的实验室生物安全培训项目需求也会有所不同,培训方案中实验室风险评估的寄生虫病原也要有所侧重。

利益冲突声明全部作者声明无利益冲突

作者贡献声明熊彦红负责数据收集、分析和论文撰写;郑彬负责论文修改与审核;曹建平负责论文指导