儿童友好型道路空间设计研究

谢久全 ,赵 强

(1.杭州未来科技城建设有限公司,杭州 311121;2.北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京 100082)

全国第七次人口普查数据显示,与2010 年相比,2020 年0~14 岁、15~59 岁、60 岁及以上人口的比重分别上升1.35 个百分点、下降6.79 个百分点、上升5.44 个百分点。0~14 岁人口为25 338 万人,占人口总数的17.95%,表明我国少儿人口比重回升[1]。

随着儿童友好城市和社区的概念逐渐受到重视,为所有年龄段儿童创造安全的空间环境,让儿童能够独立、安全地在街道上行走,已成为城市和街区建设中的重要目标[2]。2022 年,中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国住房和城乡建设部、国务院妇女儿童工作委员会办公室印发《城市儿童友好空间建设导则(试行)》(以下简称“导则”),进一步明确了儿童友好城市建设、公共服务设施适儿化改造、道路空间适儿化改造、公园绿地适儿化改造、校外活动场所建设、游憩设施建设等要求。

国内学者和相关从业人员已开展儿童友好城市的研究,已有研究大多从社会治理和公共政策层面给出建议[3-4]。虽然也有部分研究从实际案例出发,提出了儿童友好街道的设计方法,但更侧重于概念性的描述和理念的展示,并不能形成可量化的评价准则。Hui 等[5]认为在定性评估的基础上,定量的评估体系可有效帮助决策者权衡完整街道设计的优劣。Kingsbury 等[6]提出“看见后才能知道”是定性评估的重要缺陷,这种方式对有限资源的利用缺乏建设性。

因此,需要进一步梳理儿童友好的道路空间设计要点,并形成定性和定量结合的道路空间设计方案评价方法。

1 儿童出行特征分析

1.1 出行方式特征

儿童出行的主要需求是上下学,不同城市、不同年级的儿童出行方式差异较大。一般而言,幼儿园阶段的儿童出行以家长接送的步行方式为主;小学阶段的儿童出行以家长接送的步行及机动车方式为主;中学阶段的儿童出行以自主的公共交通出行及自行车方式为主。根据江苏省苏州市苏州工业园区的小学生家长接送情况调研,由低年级到高年级,接送比例逐渐降低[7]。因此,道路空间的设计应考虑不同年级儿童的出行方式特征,以配置相应的道路空间设施。

1.2 出行时间特征

儿童的集中出行时间为上下学时段。与上下班的出行时间相比,虽然两者均呈现早晚双高峰的时间特征,但放学后,部分儿童直接回家,还有部分儿童会在道路或小区附近的公共空间玩耍。荷兰社会文化规划办公室的统计表明,5~12 岁的儿童中有67%每天都在户外玩耍,27%一周在户外玩耍几次;经多项选择统计发现,游戏的地点中,58%是家里的后院,46%是家门前的街道,46%是小区广场或草地,30%是有游乐设施的操场,18%是专门的游乐场地[8]。因此,对于儿童放学后有一定的时间会在户外玩耍的这一特征,需要在道路空间的布置上予以考量。

1.3 出行行为特征

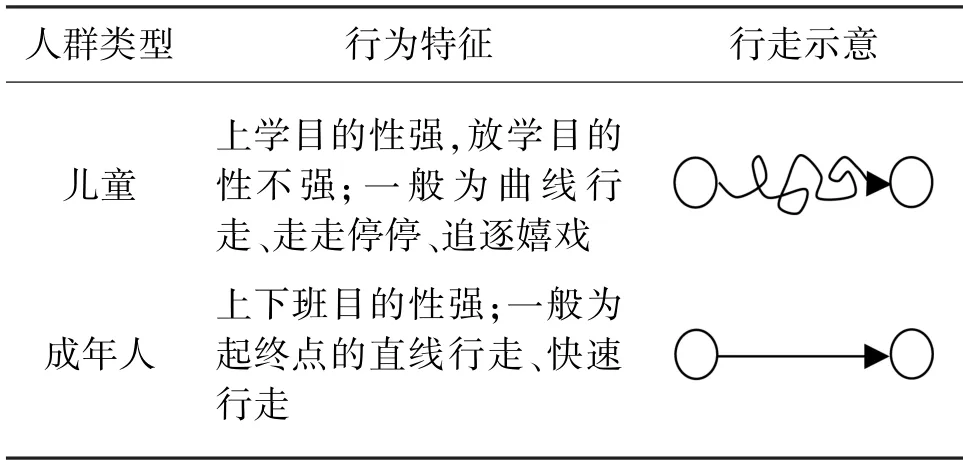

与上学时间相比,儿童放学回家的时间一般充裕。因此,儿童在放学期间的行为呈现积极、好动、好奇的特征。夏胜国等[2]提出,儿童活动轨迹具有不确定性,根据既有的相关研究,儿童通学路径上经常会产生追逐打闹、边走边玩、停留交谈、逗留观察、购物以及边缘空间探索等行为。儿童与成年人出行特征对比如表1 所示。相对于成年人,儿童在道路空间的出行呈现随机性、分散性的特征。因此,道路空间的设计应考虑相关行为特征,在道路空间内布置一定的趣味性设施。

表1 儿童与成年人出行特征对比

2 儿童友好道路空间设计要点

在荷兰代尔夫特举办的国际研讨会儿童街区会议中曾提出街区与道路的“儿童友好度”概念,该概念用来尽可能客观地评价道路适合步行与骑行的程度。“儿童友好度KiSS(Kinder Straat Scan,儿童友好的包容性街道概览)”评估有6 项原则[9]:①提供包括社会环境和道路环境在内的足够保障,包括充足的照明、明晰的道路标识、明确的道路限速等;②适宜步行,具有安全的步行系统,这里包括两个方面,一方面是便于儿童穿越道路,需要考虑道路的限速、穿行的宽度标识和交叉点的清晰度等,另一方面是道路可用的行走空间,需要确定行人在其中所占的最小宽度;③适宜儿童骑行,具有安全、尽可能独立的骑行系统;④为儿童提供在街道上行动的自由,即儿童能够使用全部宽度的道路;⑤完善、丰富的街道设施,包括可以驻足休息、游戏的各种设施;⑥对儿童富有吸引力的街道环境,除了清洁度以外,还需要为儿童的游戏与社交活动提供机会。

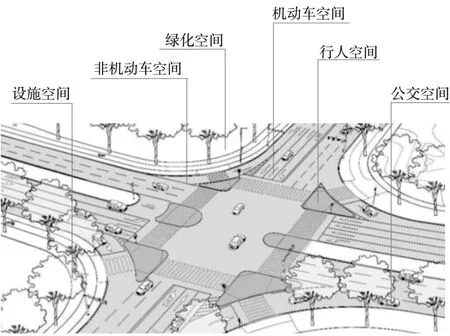

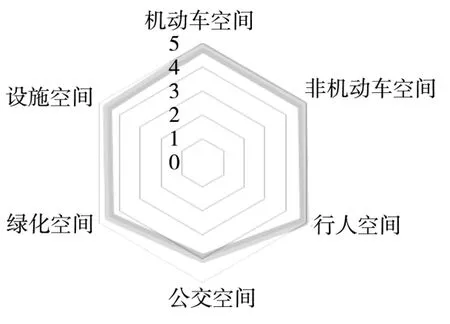

对于我国而言,上述原则具有一定的借鉴意义,但无法与我国的实际情况完全吻合。因此需要进一步从我国儿童出行的方式特征、时间特征、行为特征角度出发,提出符合我国国情的儿童友好道路空间设计要点及评价体系,根据导则的内容,做进一步梳理和细化,以安全性、便捷性、趣味性为设计要点。从设计内容看,需要从机动车空间、非机动车空间、行人空间、公交空间、设施空间和绿化空间方面进行全面考量。街道空间设计评价要素示意(路段)如图1 所示,街道空间设计评价要素示意(交叉口)如图2 所示。

图2 街道空间设计评价要素示意(交叉口)

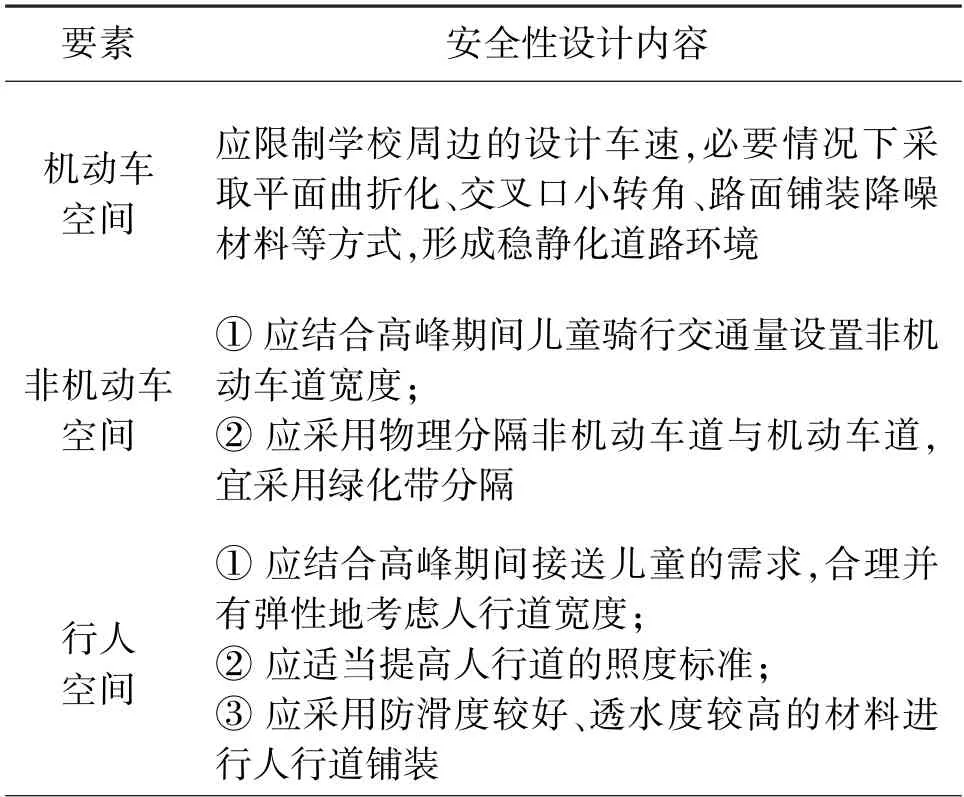

2.1 安全性设计要点

安全性是儿童在道路空间出行中最基本的要求。由于儿童行为、身高等存在特殊性,儿童在机动车及非机动车环境下属于弱势群体。从安全性角度出发,道路空间应提供较为稳静化的道路环境、适宜的慢行空间、适宜的过街设施、完善的交通附属设施等。道路空间各要素安全性设计内容如表2 所示。

表2 道路空间各要素安全性设计内容

2.2 便捷性设计要点

便捷性是儿童在道路空间出行中最特殊的要求。小学及幼儿园阶段的儿童出行,仍以家长接送和自主步行为主,从便捷性角度出发,道路空间应提供较为便捷的落客区和适宜的人行过街设施,且应设置完善的安全监控设施。部分设施可结合儿童出行特征确定可量化的设计指标,如将特殊人群过街速度推荐值作为信号配时的理论依据[10]。道路空间各要素便捷性设计内容如表3所示。

表3 道路空间各要素便捷性设计内容

2.3 趣味性设计要点

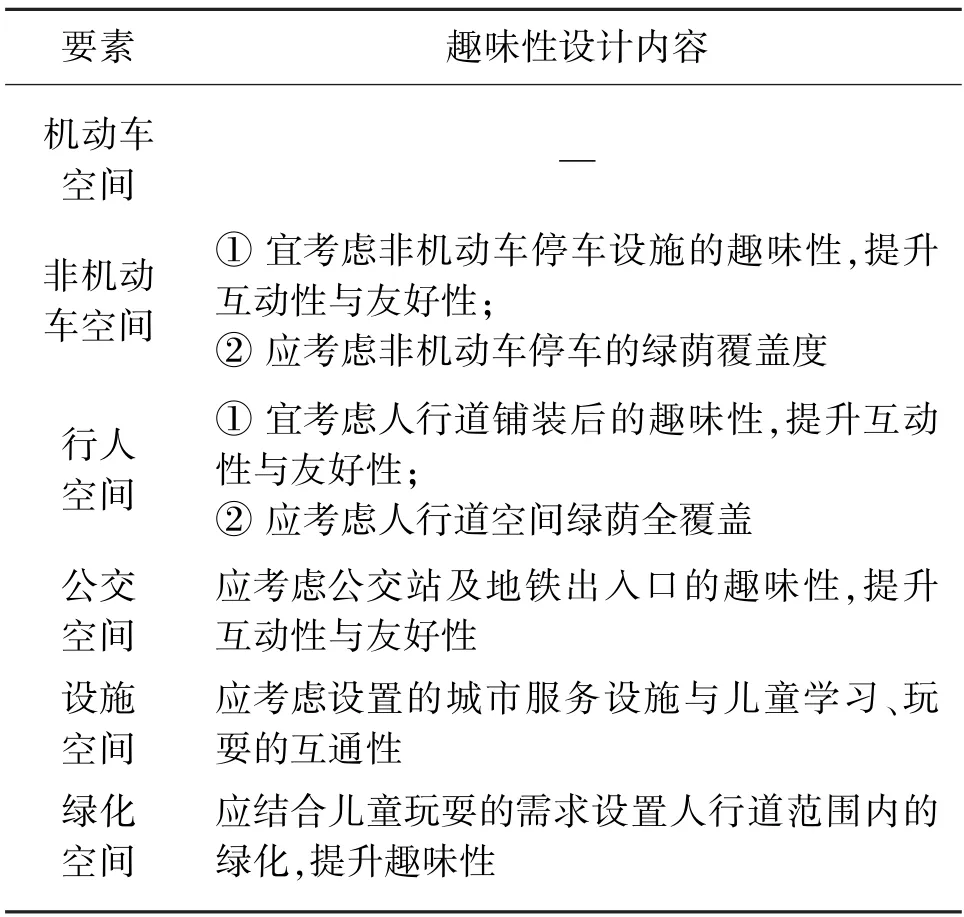

趣味性是儿童在道路空间出行中最突出的要求。但也要注意道路空间仍是以通行安全性为最基本需求,趣味性的设施不应影响安全性和便捷性。此外,在策划趣味性的设置方案时,可以通过儿童参与设计来满足实际需要,而不是仅凭设计师的主观判断。道路空间各要素趣味性设计内容如表4 所示。

表4 道路空间各要素趣味性设计内容

3 儿童友好道路空间评价方法

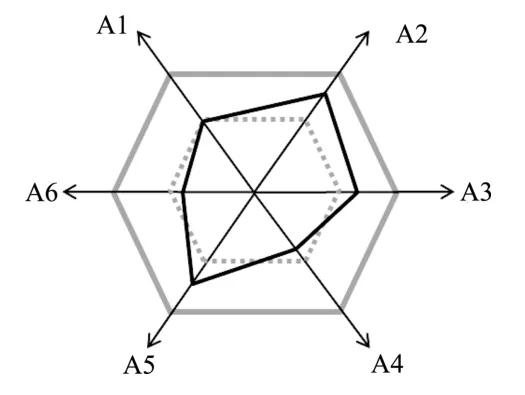

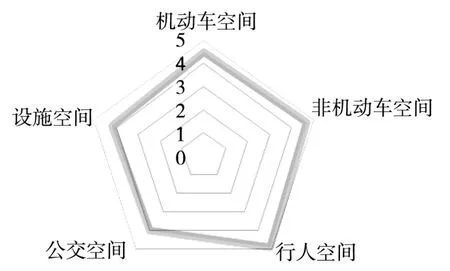

儿童友好的道路空间评价是一项多要素的综合评价工作。有关决策评价的方法较多,如多元统计分析法、层次分析法、模糊综合评价法、动态评价法、灰色系统理论评价法等[11],这些评价方法各有特点和适用范围。本研究结合儿童友好道路空间设计所体现出的评价要素较多的特点,采用雷达图分析法对街道空间设计进行评价,评价结果可为设计方案的决策提供参考。雷达图分析法已经在较多领域被使用,它可实现多个指标的同步分析和图形呈现,且易于表达和展示。雷达图示意如图3所示。

图3 雷达图示意

雷达分析的表达及呈现方式为:存在多个需要评价的内容,设置相对应的射线进行表达。需要评价的所有内容的指标数据形成一个封闭的多边形,多边形的面积和周长为主要评价提供参照。多边形的面积可以体现整体评价的量化结果,面积越大越优;多边形的周长可以体现各评价内容的均衡性,在多个方案面积一致的情况下,周长长度越小越均衡。雷达分析图的制作主要有以下3 个步骤。

1) 提取特征向量

第i项评价内容呈现的多边形面积Si的计算公式如式(1)所示,第i项评价内容呈现的多边形周长Li的计算公式如式(2)[12-13]所示。

式中,k为评价内容的要素数量;nij为第i项评价内容的第j项要素指标数据;ni(j+1)为第i项评价内容的第j+1 项要素指标数据;θ为雷达分析图中两个相邻要素射线的夹角。

2) 构造评价向量

考虑到雷达分析图一般用于多个方案的对比分析,在提取特征向量后,相关参数计算公式如式(3)[14]所示。

式中,νi1为第i项评价内容的面积比,该项值越大反映其在该评价内容中的作用越突出;νi2为第i项评价内容的面积与具有相同周长的面积比值,该项值越大反映该评价内容的指标均衡性越好。

3) 确定评价函数

为反映评价方案的整体情况,整体评价值fi的计算公式如式(4)[12]所示。fi的值越大反映整体方案越优。

在道路方案设计阶段,对多个方案以相应步骤进行综合评价比选,可从量化的数据层面体现道路空间设计在儿童友好程度方面的差异,为方案评价与决策提供依据。

4 某道路设计方案实例

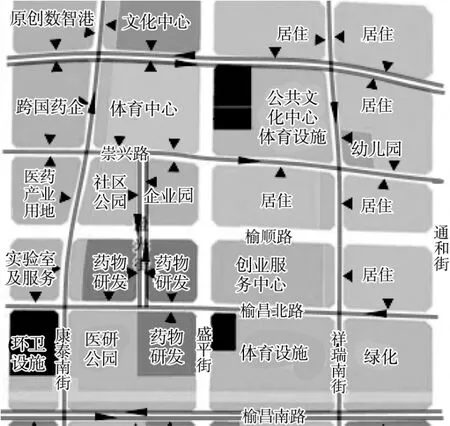

4.1 案例简介

以北京市某拟建道路设计项目为例,该道路东侧规划有一处幼儿园,道路周边用地包括绿化用地、居住用地等。道路名称为祥瑞南街,等级为城市支路,红线宽度为20 m,采用单向交通组织方式。项目位置如图4 所示,平面布置如图5 所示。

图4 项目位置

图5 平面布置

4.2 儿童友好道路空间设计概述

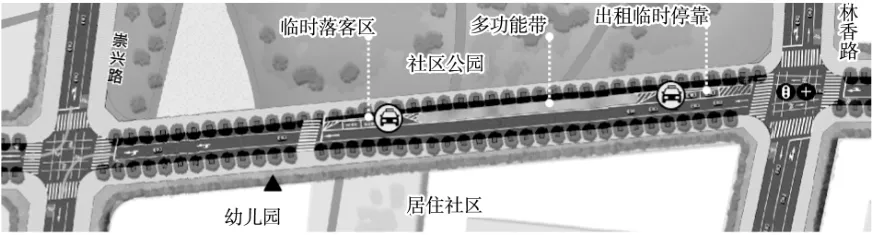

考虑到本项目的学校所在位置及上下学交通出行需求,道路断面在符合整体区域交通规划的基础上,采取如下设置。

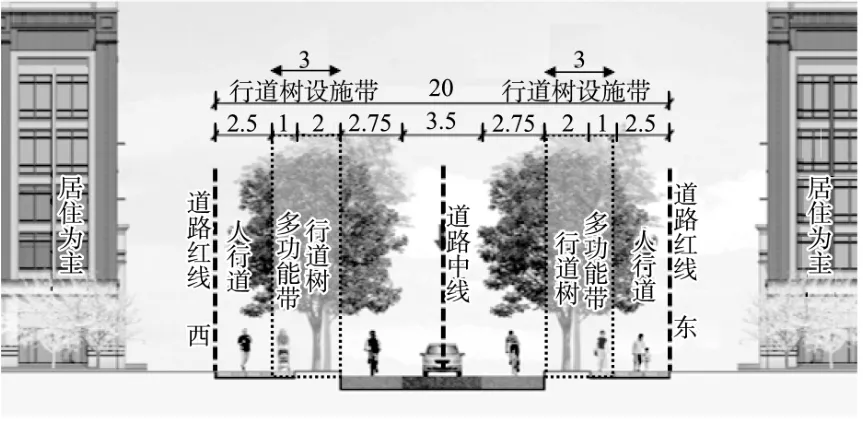

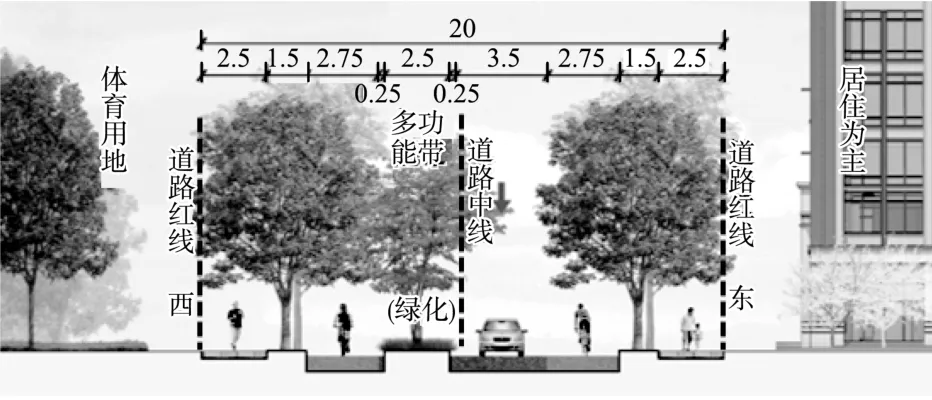

机动车空间:采用稳静化的处理方式,设计车速为30 km/h。本区段采用平面曲折化的处理方式,交叉口转弯半径设置为5 m,路面铺装采用降噪沥青路面。幼儿园西侧,结合行人过街需求,设置有一处临时落客区。祥瑞南街横断面(一般路段)如图6 所示,祥瑞南街横断面(临时落客区段)如图7 所示。

图6 祥瑞南街横断面(一般路段)(单位:m)

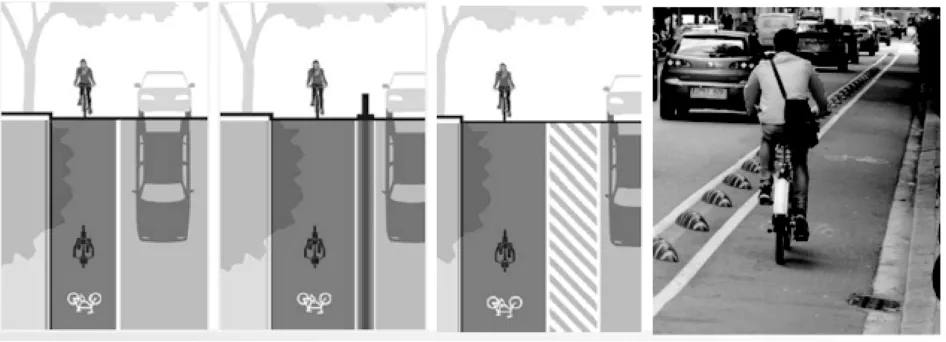

非机动车空间:非机动车道宽度在满足规范的基础上进行了适当增加,非机动车道宽度为2.75 m。机动车与非机动车之间采用轻隔离设施,结合行道树设施带设置了非机动车停车设施。机动车道与非机动车道的轻隔离方式如图8 所示。

图8 机动车道与非机动车道的轻隔离方式

行人空间:非机动车道宽度在满足规范的基础上进行了适当增加,人行道及本段宽度为2.5 m,部分路段结合多功能带宽度增加至5.5 m。在满足道路照明需求的基础上,在该区段设置人行道独立照明灯具。人行道铺装采用防滑性好、透水性高的步道砖。在机动车临时落客区和幼儿园大门附近位置,设置有人行过街通道。

公交空间:该道路未规划常规公交线路,在设计方案阶段预留了一处公交停靠站的位置,以满足后期增设线路和站台的需求。公交站台的预留环境如图9 所示。

图9 公交站台的预留环境(单位:m)

设施空间:利用人行道宽度较宽的路段(宽度>2.5 m),在人行道靠近道路红线一侧结合道路红线外的用地性质,形成一体化设计。在满足行人通行的条件下,预留座椅、垃圾桶、信息服务站等设施。与交通管理部门沟通,在道路范围内设置完善的交通监控及交通安全设施。

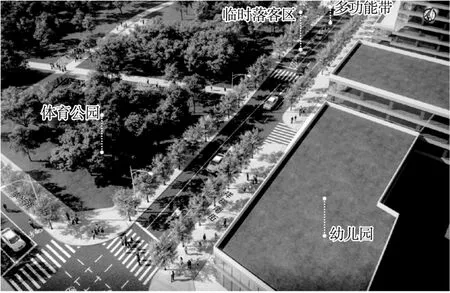

绿化空间:以儿童的身高为测算依据,对交叉口范围的行车视距进行核算,并据此调整行道树的位置及分枝点高度。行道树绿化方面采用较高的分枝点,并提出对树冠的要求,以满足非机动车道与人行道树荫全覆盖的需求。人行道靠近道路红线一侧结合设施空间增设一定的绿化种植,满足儿童相应需求。幼儿园区段道路空间效果如图10所示。

图10 幼儿园区段道路空间效果

4.3 案例评价

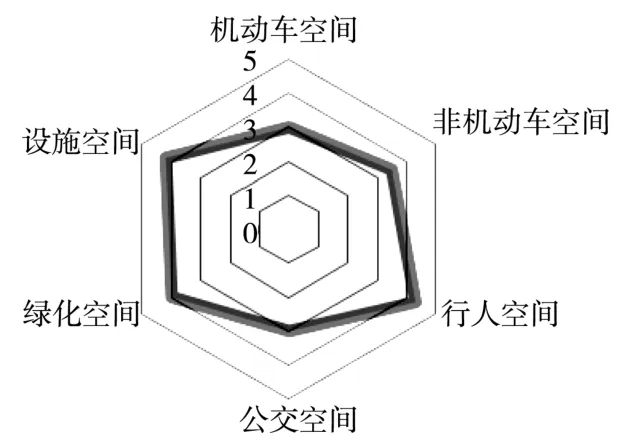

基于评价内容及要素的梳理,应用雷达图分析法对某一道路空间的儿童友好程度进行评价。其评价内容i=1~3(3 项内容包括安全性、便捷性与趣味性)。每一项评价内容包括评价要素j=1~6(6 项要素包括机动车空间、非机动车空间、行人空间、公交空间、设施空间、绿化空间)。

结合相关规范要求及儿童友好道路的设计理念形成评分标准:单项得分范围为0~5 分(0.5 分为一个评分级差),参考相关设计内容,不满足规范及导则要求中“应”的,得分为0~3 分;满足规范及导则要求中“应”的,但不满足规范及导则要求中“宜”的,得分为3~4 分;满足规范及导则要求中“宜”的,得分为4~5 分。

本项目邀请专家对方案进行打分,安全性评价雷达图如图11 所示,便捷性评价雷达图如图12 所示,趣味性评价雷达图如图13 所示。

图11 安全性评价雷达图

图12 便捷性评价雷达图

图13 趣味性评价雷达图

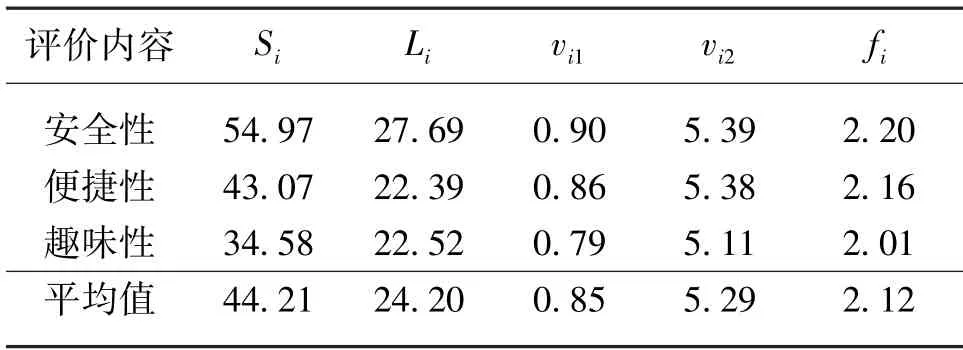

由图11~图13 可知,该道路在安全性与便捷性方面得分较高,且在6 个设计要素方面的表现较为均衡,但在趣味性方面,总体得分较低,其主要原因是趣味性的设施相对较少,以预留为主,需要在后续工程中实施。方案评价的雷达图特征值如表5 所示。

表5 方案评价的雷达图特征值

特征值可直观反映该道路方案在3 个评价内容方面的得分差异性。该项目的总体评价较好,得分较高,在6 个设计要素方面的表现较为均衡,但也需要注意对趣味性设计的补充与完善。vi2评价指标中,安全性及便捷性的各项指标均衡性较好,趣味性的部分指标略不均衡,且在机动车空间、公交空间的指标上存在短板。

5 结语

儿童友好城市的建设,是我国面对未来城市和人口发展的一项重要规划,其中儿童友好的道路空间建设是基础性项目。本项目通过对理念、设计、评价的全流程研究,形成以下主要研究成果。

(1) 系统梳理儿童出行的方式特征、时间特征、行为特征,以此分析并明确了儿童友好型道路空间设计方向。

(2) 提出儿童友好道路的3 项设计理念要求,包括安全性、便捷性、趣味性;并结合道路空间设计的6 项具体要素(机动车空间、非机动车空间、行人空间、公交空间、设施空间、绿化空间),分别详细阐述其具体内涵和要点。

(3) 提出基于雷达分析图的儿童友好道路空间评价方法,并结合某拟建道路的具体案例进行设计要点阐述和设计成果评价。