基于非遗“基因解码”的高职艺术类课程文化育人路径探究

——以“纺织品印染”为例

吕叶馨,胡雅丽

(金华职业技术学院 艺术创意学院,浙江 金华 321000)

“双高计划”对高职学校和专业建设提出了“促进民族传统工艺、民间技艺传承创新”的要求,并对人才培养提出了“培育和传承工匠精神,引导学生养成严谨专注、敬业专业、精益求精和追求卓越的品质”的指导思想[1]。非物质文化遗产作为中华民族优秀传统文化的璀璨明星,承载着鲜明的中华文化基因。不少高职院校已积极探索将“非遗”与专业教学有机融合[2-4],并将非遗传承转化为高校以美育人、以文化人的主要着力点,助力学生人文素养、职业素养和专业素养的全面发展。

1 纺织品印染课程现状

纺织品印染作为服装与服饰设计专业的专业课,为理实一体化课程。授课对象为高职服装与服饰设计专业大三学生,具有服饰色彩与图案、服装设计、服装材料与应用等先修课程的学习基础,已掌握图案设计、面料性能等基础理念,具备该课程学习的基本技能。课程教学内容遵循世界印染的发展历史及工艺变化的大体脉络,让学生充分了解纺织品印染技术,掌握印染工艺的理论知识与基本技能,初步培养学生对纺织印染的创新设计思维,为后续毕业设计创作及从事相关岗位的设计工作做好铺垫。同时,课程的实践部分以我国传统手工印染技术作为重点,让学生理解纺织品印染的方法和设计思路,进一步提升职业素养,完善职业能力。

总结以往的教学经验,发现教学中存在一些问题:高职学生对部分印染技术抽象的工艺原理缺乏兴趣且难以理解;课程中对于文化传承与专业教学的结合较为生硬和突兀,与当代设计相脱轨,学生常处于被动接受知识的状态,缺乏对优秀传统文化意韵的理解;优秀传统文化的育人工作流于形式化,无法有效作用于学生人文素养与专业素养的培养,难以找到有力抓手将优秀传统文化中蕴含的民族精神转化为学生的职业品格[5]。

2 耦合课程教学的“非遗技艺”基因解码

作为国家、民族文化基因的展现,非物质文化遗产是符合新时代大学生文化育人的优秀载体。“丝绸之路”的辉煌文明承载了我国纺织业的丰富精湛技艺和深厚的文化积淀,该课题通过深入挖掘染织类非遗项目,对各项非遗技艺进行基因解码,使其与纺织品印染课程教学相耦合,做到专业课程与非遗传承同向同行、协同育人。

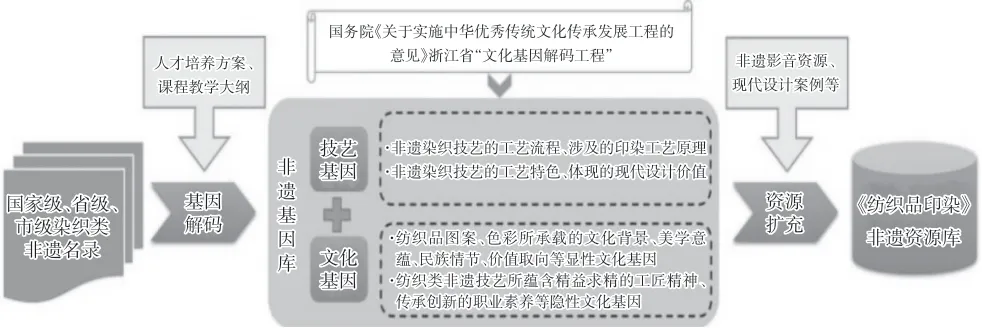

“非遗技艺”基因解码流程如图1所示。首先,组建专业教学团队,根据人才培养方案和纺织品印染的教学大纲,从国家级、浙江省级及金华市级的染织类非物质文化遗产名录中进行梳理[6],筛选出与课程教学内容相适配的非遗项目,如:蓝印花布印染技艺、苗族蜡染技艺、白族扎染技艺、香云纱染整技艺等,每项非遗项目都具有独特的文化背景、技艺特色和工术魅力。然后,以国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》作为指导思想,跟随浙江省“文化基因解码工程”的步伐,对所筛选出的每一项非遗项目进行文化基因和技艺基因的双重解码,形成各个项目的“非遗基因库”,其中文化基因包括纺织品图案、色彩所承载的文化背景、美学意蕴、民族情节、价值取向等显性文化基因,以及各项染织类非遗技艺所蕴含的中华传统文化和价值观念,如勤劳淳朴的民族素养、精益求精的工匠精神、耐心细致的职业素养等隐性文化基因;技艺基因包括课程内容所涉及的相关知识点,如非遗染织技艺的工艺流程、印染工艺原理,以及非遗染织技艺的工艺特色、体现的现代设计价值等。最后,搜集相关的现代设计案例、影音等资源对每个“非遗子资源库”进行扩充,汇总形成课程的“非遗资源库”。

图1 “非遗技艺”基因解码流程图

3 基于“非遗”基因解码的文化育人实践路径

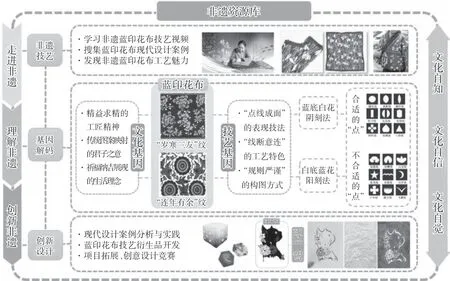

3.1 打造“非遗”元素多层次嵌入的教学模式

在教学实施过程中,通过信息化教学平台将课前、课中、课后的全过程融合,打造“非遗”元素多层次嵌入的教学模式,教学流程分为“走进非遗、理解非遗、创新非遗”3个阶段,让学生在学习实践中领悟职业精神,在传承创新中培育文化自信。

作为典型的防染印花工艺,以国家级非遗项目“蓝印花布印染技艺”为例,教学模式如图2所示。“走进非遗”阶段,在课前完成相关“非遗”视频的学习任务,带领学生走进“蓝印花布”,了解其印染技艺的工艺流程;同时,布置搜集“蓝印花布”元素现代设计案例的任务,感知非遗技艺的魅力,引领学生形成“文化自知”。

图2 “非遗”元素多层次嵌入的教学模式

“理解非遗”阶段,运用纺织品印染的专业知识对非遗传统技艺进行剖析,带领学生共同对“蓝印花布印染技艺”进行基因解码[7-8],其技艺基因包括“点线成面”的表现技法、“线断意连”的工艺特色、“规则严谨”的构图方式等;文化基因包括工艺制作过程中展现出精益求精的工匠精神、具有吉祥寓意的传统图案、以祈福纳吉向往美好生活的民族文化理念等。通过对蓝印花布印染技艺基因的剖析,帮助学生加深对防染印花工艺的理解,也夯实了传统文化知识,产生“文化自信”。

“创意非遗”阶段,分析课前搜集的“蓝印花布”元素的现代设计案例,在交流和分享中汲取文化价值,内化形成“文化自觉”。课程实践环节组织开展“非遗+”纺织品印染创意设计竞赛,引导学生从传统工艺的现代应用和现代图案的传统表现2 个方面进行创新实践。同时,鼓励学生将非遗纺织技艺融入现代时尚与日常生活中,进行非遗衍生品开发。通过参加设计竞赛、社会服务、企业项目等,让课程作品走向产品,不仅为传统技艺注入现代活力,也为学生专业设计能力的提升、传统文化素养的培养助力。

3.2 优化“非遗”指标全过程融合的评价标准

课程评价通过设定各个“非遗”指标,对课前、课中、课后全过程进行考核,采用形成性和综合性考核相结合的形式,评价标准如图3所示。形成性考核占学生总成绩50%,除了对课堂考勤、学习态度、阶段性练习的评价外,还考察学生在理论学习和实践练习中是否养成勤劳品格、是否具备精益求精的工匠精神等,评判学生将“非遗”文化基因内化为职业素养的程度;综合性考核是对“非遗创意”部分的设计作品进行评价,从作品的完整性、工艺水平、非遗技艺的工艺特色在作品中的展现效果、非遗技艺应用的创新性等方面进行评价,该部分占学生总成绩50%。

图3 “非遗”指标全过程融合的评价标准

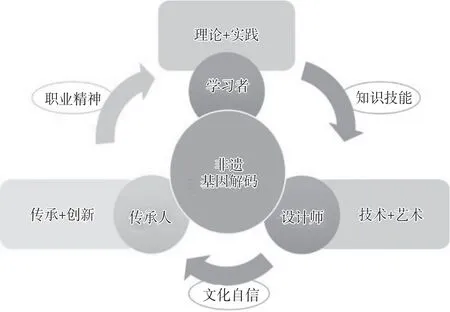

3.3 构建“非遗”基因全方位渗透的育人生态

作为新时代专业技能型人才培养的重要根据地,高职院校除了培养学生扎实的技能水平,还应落实好学生思想文化教育。通过对非遗技艺的基因解码并与专业课程建设相耦合,将非遗技艺转化为课程以美育人、以文化育人的着力点。学生在课程学习过程中同时兼任三重身份,第一重身份是学习者,通过理论学习与实践练习,习得纺织品印染专业知识技能;第二重身份是传承人,在学习实践中传承精益求精的工匠精神,并融合新时代背景对非遗技艺进行创新应用;第三重身份是设计师,打破课程“作品”与行业“产品”的界限,鼓励学生运用现代新工艺、新技术,结合新时代的艺术审美,为沉睡的非遗技艺赋予新鲜的文化活力。将知识技能、职业精神、文化自信渗透到学生对“三重身份”的认同中,构建“非遗”基因全方位渗透的育人生态,创新人才培养特色,有效践行文化育人,如图4所示。

图4 “非遗”基因全方位渗透的育人生态

4 结束语

推进文化自信自强是高职院校在培养社会主义建设者和接班人的新时代使命,文化育人是高职院校在专业教育、技能培养外的重要环节。通过对染织类非遗项目“基因解码”的途径与专业课程教学相耦合,打造“非遗”元素多层次嵌入的教学模式,优化“非遗”指标全过程融合的评价标准,构建“非遗”基因全方位渗透的育人生态,做到优秀传统文化传承与专业课程教学同向同行、协同育人,为高职院校艺术类课程文化育人路径进行有益探索。