对比射频消融与腹腔镜子宫肌瘤剔除术治疗症状性子宫肌瘤效果:Meta 分析

徐 林,胡 波,赵东旭,史逸恺,姜小庆,倪才方

(苏州大学附属第一医院介入放射科,江苏 苏州 215000)

子宫肌瘤是女性常见良性子宫肿瘤,育龄期女性发病率高达70%~75%[1];肌瘤数目较少、体积较小或无临床症状时,一般可定期随诊;若短期内肌瘤数目增多、体积增大或出现相应临床症状,则需进行相应治疗[2]。腹腔镜子宫肌瘤剔除术(laparoscopic myomectomy,LM)是近年发展起来的外科微创治疗技术,存在手术时间长、出血量多及术后肌瘤复发和增加其后妊娠中子宫破裂风险等不足[3]。子宫肌瘤射频消融(radiofrequency ablation, RFA)是新兴微创介入治疗方法,具有创伤小、并发症少等优势[4]。本研究以meta 分析对比观察RFA 与LM 治疗症状性子宫肌瘤效果的差异。

1 资料与方法

1.1 检索文献 采用主题词与自由词结合方式检索PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane Library、中国生物医学文献数据库(China Biology Medicine disc,CBMdisc)、中国知网、维普数据库和万方医学网自建库至2022 年8 月31 日文献;英文检索词包括“uterine fibroids”“uterine myoma”“uterine leiomyoma”“fibroid tumor”“radio frequency ablation”“RFA and radiofrequency ablation”,中文检索词包括“子宫肌瘤”“子宫平滑肌瘤”“子宫肌瘤肿瘤”“射频消融”“射频消融术”。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①随机对照研究或回顾性队列研究;②研究对象为症状性子宫肌瘤女性患者,年龄≥18 岁,分别接受RFA 或LM;③设计严谨,统计结果完整、准确;④各文献研究指标相同或相近,指标单位相同或可转换为相同单位;⑤公开发表的全文文献。排除标准:①未明确说明研究类型;②无法获取全文;③重复发表文献;④普通综述、系统评价及meta 分析;⑤会议摘要或学位论文;⑥无法提取有效数据。

1.3 筛选文献及提取数据 由2 名研究员按照上述纳入及排除标准阅读文献标题、摘要及全文,对文献进行筛选;遇有分歧时进行协商,或请另1 名研究员加以判断。提取文献资料,包括第一作者、发表年份、RFA组与LM 组样本量、研究类型,以及术中出血量、住院时间、手术时间,术后并发症发生率、术后恢复日常活动所需时间、子宫肌瘤体积缩小率和术后受孕率。

1.4 文献质量评价 采用Cochrane 系统评价手册5.1.0 的RCT 评估工具评估随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)文献质量;以纽卡斯尔-渥太华量表(Newcastle-Ottawa scale, NOS)评价队列研究。RCT 评估工具观察内容包括选择偏倚、分配隐藏、实施偏倚、检测偏倚、发表偏倚、失访偏倚及其他偏倚,将每种偏倚分为低风险、不确定或高风险;若所有偏倚风险均为低风险,则整体为低风险;若某种偏倚风险为不确定且无高偏倚风险,则整体为不确定;若某种偏倚风险为高风险,则整体为高风险。NOS 观察内容包括选择研究对象、组间可比性及测量结果,总分分别为4、2、3 分,共9 分;得分越高则文献质量越高。

1.5 统计学分析 采用Review Manager 5.3 软件。以加权均值差(weighted mean difference, WMD)或标准均值差(standardized mean difference, SMD)分析连续变量,以比值比(odds ratio, OR)分析二分类变量,以95%CI作为各效应量统计值,检验水准α=0.05。采用I2检验分析异质性:若P>0.1 且I2<50%,表明异质性不明显,采用固定效应模型方法进行meta 分析,否则采用随机效应模型方法。采用漏斗图评估发表偏倚,P>0.05 为无偏倚。

2 结果

2.1 检索结果 最终纳入11 篇文献[5-15],包括RCT研究10 篇[5-12,14-15]、回顾性队列研究1 篇[13];共994 例症状性子宫肌瘤患者,RFA 组497 例、LM 组497 例。见图1 及见表1。RCT 文献均存在高偏倚风险,来源包括研究对象及实施者盲法(实施偏倚)、测评者盲法(检测偏倚)、结果数据完整性(失访偏倚)3 方面(图2)。回顾性队列研究NOS 评分为9,即文献质量高。

表1 纳入的11 篇有关RFA 或LM 治疗症状性子宫肌瘤疗效文献的基本信息

图1 筛选RFA 与LM 治疗症状性子宫肌瘤疗效相关文献流程图

图2 RCT 文献偏倚风险评价 A.偏倚风险评价图; B.偏倚风险评价内容占比图

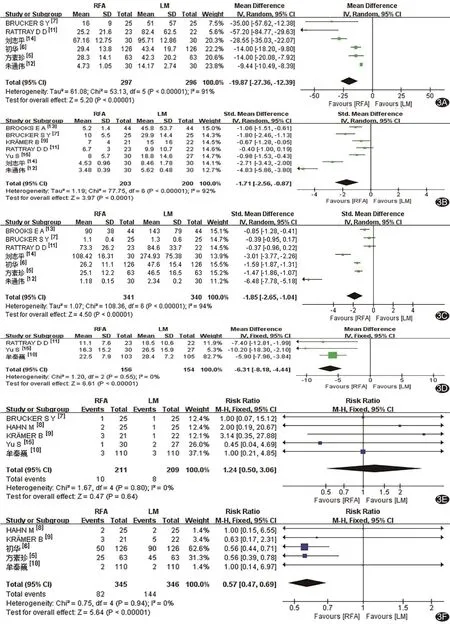

2.2 meta 分析 共6 篇文献[5-7,11-12,14]比较了RFA 与LM 术中出血量,包括RFA 组297 例、LM 组296 例,结果显示RFA 组术中出血量显著低于LM 组[OR=-19.87,95%CI(-27.36,-12.39),P<0.000 01];7篇文献[7,9,11-15]比较了住院时间,包括RFA 组203 例、LM组200 例,结果显示RFA 组住院时间显著少于LM 组[OR=-1.71,95%CI(-2.56,-0.87),P<0.000 1];7 篇文献[5-7,11-14]比较手术时间,包括RFA 组341 例、LM组340 例,结果显示RFA 组手术用时显著少于LM 组[OR=-1.85,95%CI(-2.65,-1.04),P<0.000 01];3 篇文献[10-11,15]比较术后恢复日常活动所需时间,包括RFA 组156 例、LM 组154 例,RFA 组显著少于LM 组[OR=-6.31,95%CI(-8.18,-4.44),P<0.000 01];7 篇文献[5,7-11,14]比较子宫肌瘤体积缩小率,其中RFA组318 例、LM 组319 例,组间差异无统计学意义(P>0.05);5 篇文献[7-10,15]比较术后并发症,RFA 组211例、LM 组209 例,组间并发症率差异亦无统计学意义[OR=1.24,95%CI(0.50,3.06),P=0.64];5 篇文献[5-6,8-10]比较术后受孕率,包括RFA 组345 例、LM 组346 例,结果显示RFA 组术后受孕率显著低于LM 组[OR=0.57,95%CI(0.47,6.97),P<0.000 01] 。见图3。

图3 RFA 与LM 治疗症状性子宫肌瘤疗效指标比较森林图 A.术中出血量; B.住院时间; C.手术时间; D.术后恢复日常活动所需时间; E.术后并发症发生率; F.术后受孕率

2.3 发表偏倚 漏斗图两侧基本对称,即无明显发表偏倚(P>0.05)。

3 讨论

RFA 为新兴微创介入技术,可有效治疗子宫肌瘤[16]并显著改善出血及疼痛等全身症状[17],已成为治疗子宫肌瘤的重要手段之一[18];其主要原理是利用射频能量对肌瘤组织造成热损伤,被破坏的肌瘤组织可被周围组织吸收[19-20]。本研究结果显示,相比LM 组,RFA 组术中出血较少、手术时间较短;经皮肤切口插入肌瘤内的RFA 电极针可将射频发生器产生的高频、低压交流电转化为热能,导致肌瘤组织发生凝固性坏死,并对沿针轨迹进行止血[21],能在减少出血量的同时提供更清晰的手术视野;另外,症状性子宫肌瘤患者术中失血量与子宫切开次数相关,而RFA 不涉及子宫肌层缝合,子宫暴露时间短,故术中出血量及手术时间均相应下降[15]。

本研究结果显示,相比LM 组,RFA 组住院时间及术后恢复日常活动所需时间显著缩短。LM 通过分离钳进行操作,易损伤周围组织,并使邻近肠道处于应激状态;且对体积较大肌瘤需先以电动粉碎机加以粉碎,易使血管和肠道受损[22];同时,LM 后需缝合子宫肌层,肌层细胞存在一定损伤[23]而影响术后正常活动恢复、延长住院时间。另有研究[24]报道,RFA 能显著促进胰腺癌患者CD4 和CD8T 细胞反应,增强免疫应答,有利于术后恢复。

针对术后患者受孕率而言,RFA 与LM 治疗子宫肌瘤孰优孰劣目前尚无定论。RFA 可破坏子宫肌瘤周围正常肌层完整性而影响受孕;但一项研究[25]发现RFA 对症状性子宫肌瘤患者术后生殖的影响几乎为零。LM 需切割子宫壁,增加后续妊娠中子宫破裂的风险,且多次切除肌瘤显著增加盆腔粘连风险[26]。本研究发现RFA 组患者术后受孕率显著低于LM 组,与既往研究有所不同,有待后续进一步观察。

本研究的主要不足:①部分文献研究指标及样本量较小;②未详细分析不同治疗方式治疗不同类型子宫肌瘤(浆膜下、黏膜下、肌壁间)效果的差异;③纳入RCT 文献均存在高偏倚风险(实施偏倚、检测偏倚、失访偏倚)。

综上所述,相比LM,RFA 治疗症状性子宫肌瘤具有术中出血量少、手术及住院时间短、术后正常活动恢复快等优势,但其对术后受孕率的影响大于LM。