肺栓塞患者血浆D-二聚体水平及其他指标与远期全因死亡率的关系

段李明,贾云龙,刘海波,秦 玲

(吉林大学第一医院乐群院区 1.急救医学科;2.心血管内科,吉林 长春130021)

肺栓塞(PE)的特征是一条或多条肺动脉的栓塞性闭塞。研究表明,随着时间的推移,每年的PE发病率有上升的趋势[1-2]。PE患者可能没有症状,或在检查其他疾病或危及生命的情况时偶然地被发现。因此,目前的指南和临床研究的重点是为PE的不良结局确定可靠的可预测参数。

D-二聚体是纤维蛋白在纤溶酶作用下的可溶降解产物。研究表明,在急性血栓形成期间,由于凝血和纤溶系统的同时激活,D-二聚体水平升高。许多情况都可以导致D-二聚体水平的升高,如妊娠、炎症、癌症或手术均可导致凝血系统的激活和纤维蛋白的形成[3-4]。近年来,D-二聚体水平在PE患者的临床诊断、病情评估、抗凝维持治疗时间和停止抗凝治疗后复发预测等方面发挥着不可替代的作用[5-6]。其他临床指标包括心动过速、低血压、呼吸功能不全、心肌肌钙蛋白T(TnT)升高、N-末端脑钠肽前体(NT-pro BNP)升高、右室功能不全评分高也与PE患者预后不良相关[7-9]。最近一项荟萃分析表明,D-二聚体水平显著升高,可以作为新型冠状病毒(COVID-19)感染的不良结果的预测指标[10]。

目前,D-二聚体水平与PE患者不良结局的关系报道较少。D-二聚体能否预测PE的预后仍存在争议。一项荟萃分析报告称,在PE患者中D-二聚体水平升高与短期不良事件和死亡率的风险增加相关[11]。RIETE登记显示,D-二聚体水平与急性PE患者的死亡率相关[12]。与之不同的是,在另外一项研究中表明,D-二聚体能够预测急性PE的病情严重程度,但不是长期预后[13]。因此,本研究的目的是探讨D-二聚体水平是否可以作为PE患者长期全因死亡的预后标志。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入了2017年1月至2022年12月期间在吉林大学第一医院乐群院区住院的308名患者,其中男153例,女155例,年龄16~92(66.1±14.6)岁。纳入标准:(1)参照急性肺栓塞诊断与治疗中国专家共识(2015)[14]中相关标准诊断;(2)临床资料完整。排除标准:(1)复发性肺栓塞患者;(2)失去随访者。根据患者是否全因死亡分为生存组(n=205)和死亡组(n=103)。本研究获得医院伦理委员会审批通过,入组对象均签署知情同意书。

1.2 影像学诊断在308例患者中,306例患者经CTPA证实存在叶间(外周)或主要(中央)肺动脉管腔内充盈缺损。1例患者经V/Q扫描证实肺动脉灌注缺损。1例患者经TTE检查发现右心室及主肺动脉血栓形成。

1.3 实验室检查使用自动定量酶联免疫比浊法(Stago-R Evolution)测量血浆D-二聚体水平。在进行成像检查前的48 h内获得患者的D-二聚体水平。阳性测试结果定义为D-二聚体水平>0.5 μg/mL。正常D-二聚体范围定义为≤0.5 μg/mL。同时收集患者在进行成像检查前的48 h内采集的TNT、NT-pro BNP、丙氨酰氨基转移酶(ALT)、血红蛋白浓度(HB)、血小板计数(PLT)、血清白蛋白(ALB)等检测数据。

1.4 相关名词定义活动性癌症是指在医院诊断为PE后发现的癌症。行动不便是指因重大创伤、下肢骨折、髋关节或膝关节置换、外科手术和非手术状态(如严重缺血或出血性中风)导致卧床3天至2个月的患者。

1.5 随访本研究的终点是长期全因死亡率。本研究回顾了所有的医疗记录,并通过电话与患者或患者家属联系,直到患者死亡或者2022年12月31日。纳入患者的随访时间中位数为1.5年(范围从222天到1 161天,中位数为551天)。

1.6 统计学分析统计分析使用SPSS 25.0软件。计量资料服从正态分布时用平均值±标准差表示,两组对比采用t检验。分类变量以频数和百分比表示,对两组采用卡方检验或Fisher精确检验进行分析。采用Logistic回归分析影响患者全因死亡率的危险因素。构建ROC曲线,以预测全因死亡率的最佳D-二聚体截断值。计算AUC并获得全因死亡率的预测灵敏度和特异度。在调整了年龄、性别和在单因素分析中显著的协变量后,建立多因素logistic回归模型评估不同D-二聚体水平与全因死亡率的关系。通过绘制Kaplan-Meier曲线显示D-二聚体水平与累积生存时间的关系,通过对数秩检验比较不同水平的D-二聚体水平患者的生存时间是否相同。采用COX比例风险回归分析评价D-二聚体水平在长期全因死亡率中的独立作用。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床资料比较

与存活的患者相比,死亡的患者年龄更大、心率更快(P<0.05)。死亡PE患者的NT-pro BNP和D-二聚体水平也明显高于生存者(P<0.05)。与存活的患者相比,死亡的患者明显更容易罹患癌症(P<0.001)。死亡患者的白蛋白、血红蛋白浓度和血小板计数也低于存活者(P<0.05)。其他变量在生存组与死亡组之间的差别无统计学意义(表1)。

表1 两组患者的临床资料比较[n(%)或

2.2 影响患者全因死亡率的危险因素

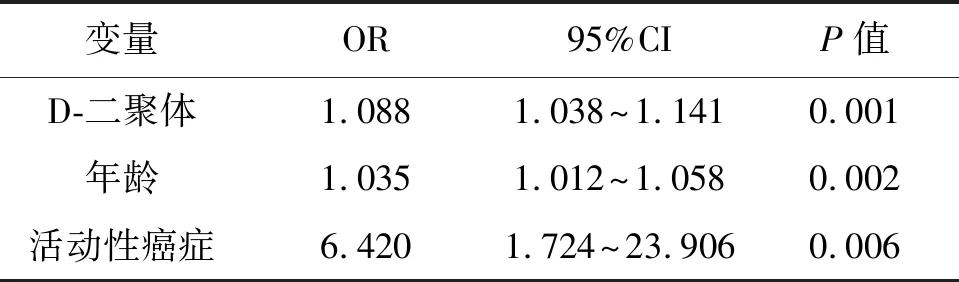

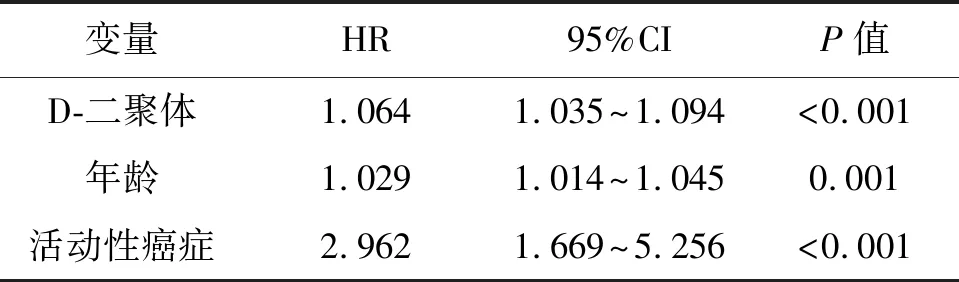

多因素logistic回归分析结果显示,D-二聚体水平、年龄和活动性癌症与全因死亡率显著相关。在COX比例风险回归分析中,这3种危险因素同样与平均1.5年的长期全因死亡有关(表2、3)。

表2 logistic回归分析影响患者全因死亡率的危险因素

表3 D-二聚体水平在全因死亡率中的最佳预测值

表3 用于预测长期全因死亡率的Cox比例风险回归

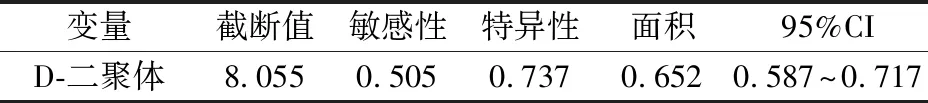

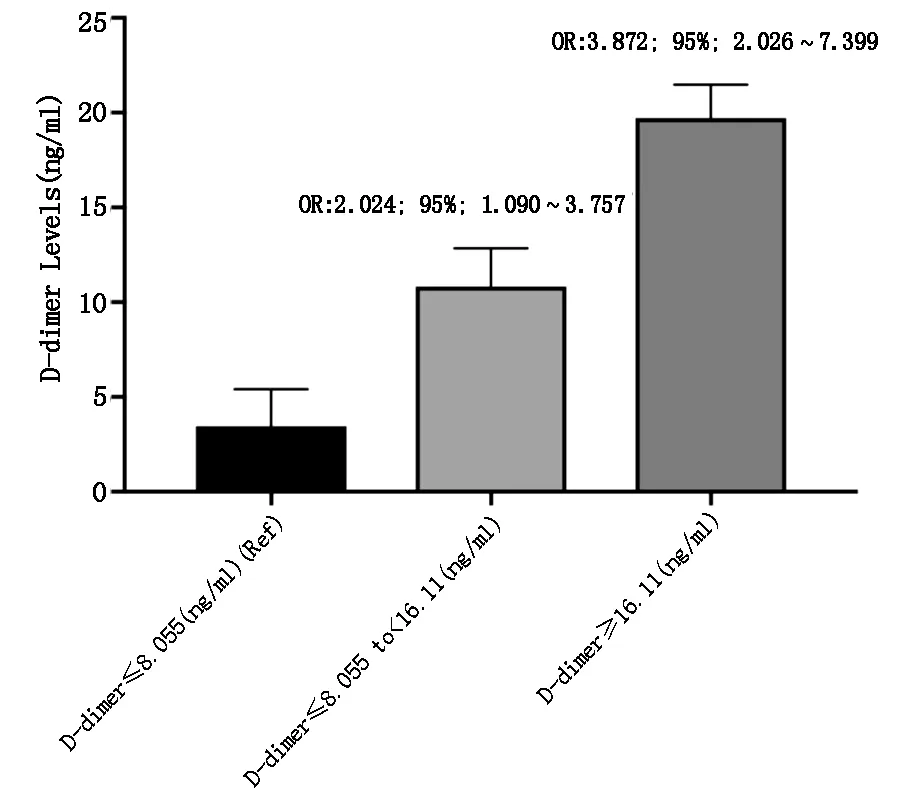

2.3 D-二聚体水平与全因死亡率的关系

建立ROC曲线,得出D-二聚体的最佳截断值为8.055 μg/mL,预测全因死亡率的灵敏度为50.5%,特异度为73.7%。AUC值为0.652(95%CI=0.587~0.717)(图1)。3种D-二聚体水平的多因素logistic回归分析结果显示,D-二聚体水平的升高与全因死亡率有关(P<0.001)。以D-二聚体≤8.055 μg/mL的OR作为参照,当D-二聚体水平为 8.055~16.110 μg/mL时,校正年龄和性别后,OR为2.492(95% CI=1.294~4.800,P<0.001),校正所有协变量后,OR为2.600(95% CI=1.332~5.076,P<0.001);当D-二聚体水平≥16.110 μg/mL时,调整年龄和性别后的OR为4.622(95% CI=2.329~9.171,P<0.001),调整所有协变量后的OR为3.975(95% CI=1.952~8.094,P<0.001)(表4,图2)。

图1 D-二聚体在全因死亡率中的最佳预测值

图2 3种D-二聚体水平与全因死亡率的关系

表4 3种D-二聚体水平与全因死亡率的关系

2.4 D-二聚体水平与累积生存期和中位生存时间的关系

通过构建Kaplan-Meier曲线来探讨PE患者的累积生存期和中位生存时间。D-二聚体水平较高的患者的累积生存期和中位生存时间都有所下降(P<0.001)(图3)。

图3 D-二聚体水平与患者累积生存期和中位生存时间的关系

3 讨论

本研究通过中位数为1.5年的随访,研究了PE患者血浆D-二聚体水平与PE患者长期全因死亡率的关系。首先,多因素Logistic回归分析显示,D-二聚体水平是全因死亡率的独立预测因素。其次,在调整了年龄、性别和所有协变量后,使用Logistic回归模型评估了3种D-二聚体水平与全因死亡率的关系。Logistic回归模型显示,D-二聚体水平较高与全因死亡率相关。3种D-二聚体水平在Kaplan-Meier曲线上显示出不同的平均生存时间。D-二聚体水平越高,累积生存时间越短。再次,COX比例风险回归显示D-二聚体水平与长期全因死亡率显著相关。最后,在多因素Logistic回归分析中,年龄和活动性癌症是全因死亡率的独立预测因素,经COX比例风险回归分析,年龄和活动性癌症也与长期全因死亡率显著相关。单因素分析显示,与存活患者相比,死亡的患者心率更快、NT-pro BNP更高、白蛋白水平、血红蛋白浓度和血小板计数更低。

对于D-二聚体水平和死亡率之间关系的有限研究产生了相互矛盾的结果。2001年至2004年期间对588例症状性PE患者进行的连续研究显示,D-二聚体水平是3个月随访时全因和PE相关死亡的独立预测因素[12]。一项包含1 707名连续参与者的前瞻性登记研究[其中72名患者(4.2%)在前15 d内死亡]显示,急性PE患者15 d结局的死亡率增加与D-二聚体水平升高之间存在关系[15]。此外,最近一项关于D-二聚体水平和PE死亡率的荟萃分析报告指出,D-二聚体升高与急性PE的短期(30 d内和3个月的死亡率)风险增加有关[11]。最近在日本发表的一项多中心登记研究(COMMAND VTE登记处)显示,在2 852名连续入组的急性症状性VTE患者中,D-二聚体水平升高的患者在30 d和5年随访期间的全因死亡累积发生率更高[16]。相反,一项在200名PE患者中进行的研究显示,在55(38~70)个月的中位随访时间内,D-二聚体并不能预测急性PE的长期预后[13]。本研究中,所有患者都有可靠的影像学诊断证据和中位数1.5年的随访。本研究使用各种统计学方法来确定高D-二聚体水平是否与PE患者长期全因死亡的发生率增加有关。结论是肯定的,且与大多数研究一致。在过去的许多年里,多项研究表明衰老是静脉血栓性疾病的一项最强且最常见的危险因素,导致PE在老年人群中的发病率更高[17]。老年人更有可能出现与传统风险因素有关的疾病,而且风险因素可能在一生中发展、恶化和积累。这些与衰老相关的变化导致血小板、红细胞和其他激活凝血级联反应的细胞成分的激活和积累[18-19]。本研究同样表明,死亡患者比存活患者年龄更大。众所周知,PE是活动性癌症患者的一种普遍并发症。癌症患者发生静脉血栓栓塞症(VTE,包括PE和DVT)的风险较非癌症患者增加4~7倍。5%~10%的癌症患者在诊断癌症的第1年内发生VTE[20]。多因素Logistic回归和COX比例风险回归均显示年龄和癌症与PE患者的长期全因死亡率相关。一些研究发现,BNP水平升高是PE预后不良的危险因素[21-22]。本研究结果与这些研究是一致的。

本研究存在一定的局限性。首先,它是一个回顾性的、观察性的和单中心的设计,这增加了选择性偏差的可能性。第二,本研究只探讨了PE患者的长期死亡率,短期的临床结果也需要观察。第三,D-二聚体水平常常受到妊娠、炎症、癌症或手术等许多混杂因素的影响。Logistic回归分析仅排除了少数可能成为影响因素的参数。第四,本研究在单个时间点测量D-二聚体水平可能不能反映患者随时间的状况。最后,研究结果是长期全因死亡率,而不是更显著的PE相关死亡率。因此,需要更大队列的前瞻性、多中心研究来证实。