传统社会分家析产及纠纷规避探究*

——以敦煌契约文书为中心

巨 虹

传统中国代际财产的重要传递方式就是分家析产。以敦煌文书为中心观照中国传统社会的分家析产情况,可以帮助我们了解当时家庭遗产分配的法规、民间的一些地方惯例和不成文的习俗,进而使现今的人们了解唐宋时期相关地区家庭发展状况,甚至观照儒家文化、佛教对当时西部地区家庭的影响。

敦煌文书中的分家析产现象在家庭、社会生活中较为重要,素为学界所重①。日本学者仁井田陞《唐宋时代の家族共产と遗言法》对敦煌所出遗言状的形式、内容作了深入探讨。道端良秀《唐代の寺田と僧尼の私有财产》,谢和耐《中国5—10 世纪的寺院经济》一书中的第三章《财富的积累》,对僧尼所拥有的私人财产及继承问题进行了探讨。齐陈骏《有关遗产继承的几件敦煌文书》以敦煌、吐鲁番文书中有关家庭遗产分配、纠纷的二十多件文书为研究对象,总结了唐宋两代家庭财产分配、继承的几条原则,注重从家庭财产继承、分配原则入手探讨。邢铁《唐代的遗嘱继产问题》以《敦煌资料》第一辑中收录的唐懿宗咸通六年(865 年)尼姑灵惠的遗嘱为例介绍唐代继产遗嘱的订立手续。王斐弘的《敦煌契约文书研究》一书中用两章的篇幅集中介绍、分析了“敦煌分家析产文书”和“敦煌析产遗嘱文书”,对立约前提、原因、家产分割情况及原则等问题作了集中的讨论。

张仁善提出法律社会史就是“法律与社会结构、社会生活等互动的历史”[1],具体指“研究中国法律发展与中国社会结构、社会阶层、社会生活及社会心态关系的历史,目的是揭示中国法律发展与中国社会变迁之间的内在联系,探求中国法律演变的历史规律”[2]。本文从法律社会史的视角切入,以敦煌文书为中心观照中国传统社会的分家析产情况,将传世文献与敦煌契约文书相互印证,进一步深入探讨家庭成员的身份与家产析分之间的特定关系。通过对分家实践的考查,以期有益于解释敦煌社会变迁的状态,更好地观照中华优秀传统文化中的民间法与习惯法及其后隐含的法律文化与文化心态。

一、敦煌文书中对分家析产习惯的认知

唐宋时期鼓励累世同居共财的大家庭的存在,倡导不分家、不分财产。《唐律》的《名例律》在“十恶”条中列入了“祖父母、父母在,别籍异财”的“不孝”罪行[3]21,明确规定:“祖父母、父母在,别籍异财。疏议曰:祖父母、父母在,子孙就养无方,出告反面,无自专之道。而有异财别籍,情无至孝之心,名义以之俱沦,情节于兹并弃,稽之典礼,罪恶难容。二事既不相须,违者并当十恶。”[3]21统治者明令禁止祖父母、父母在世时就分家析产,主要目的是保障老有所养,维护教化作用,肃整社会风气,即“以敦风教”。不过,社会现实却不因统治阶层的主观意志而一成不变,在社会、政治、经济、个人等诸多因素彼此交织、共同作用下,民众分家析产的现象还是非常普遍的。

唐代《户令》以及《唐律疏议》中的《名例律》《户婚律》等,共同组成唐代一套比较严密、成熟、实用、可行的关于家产继承的法律制度,对民间的分家析产进行引导和规范。

分书或者遗嘱,其实可以视作长辈与后辈之间,在特殊情况下(例如临终)所签订的书面契约,用来分割家产,规定其他相关内容。一份完整的遗嘱主要包括以下要素:遗嘱订立时间,立嘱原因,立嘱人与继承人姓名,遗产的具体内容及数量,对继承人的要求,继承人违约后的精神(或物质)惩罚措施,当事人与见人、保人的签押。

在敦煌文书中,分书多用来解决分家事宜,“遗嘱”或“析产遗嘱”则主要解决析产事宜。王斐弘提出:“‘析产遗嘱’遵照的是立遗嘱人的意愿,而‘分家’则是在‘均分原则’下的机会平等。”[4]这里的“平等”究竟指的是什么呢?所谓“平等有两种含义,即法律上的平等和事实上的平等,前者又称抽象的平等或形式上的平等,是指人们在法律地位上的一律平等,彼此无优劣高下之别;后者又称实质上的平等,是指经济主体进行经济行为,实现自由意志的机会和能力方面的平等”[5]。因此,在父母亡故后的家庭财产继承方面,兄弟各自作为经济主体,在事实上、实质上是平等的,能够实现以“均分”为前提的机会平等。

分户、分家权在唐代法律中是受到限制的。“诸以子孙继绝应析户者,非年十八以上不得析;即所继处有母在,虽小亦听析出。诸户欲析出口为户及首附口为户者,非成丁皆不合析。应分者不用此令。”[6]这是《通典·食货七·丁中》引开元二十五年(737 年)户令中对分户、分家权的有关规定。通过这条户令可知允许分家、分财的两种一般情况:其一,继绝,即该家庭的户主没有可以成为继承人的嫡长子或者庶子,被称为“绝户”,在这种情况下,法律是允许同宗的、辈分相同的子孙进行继承的。成为继绝者,就要把自己的户籍从原来的家族中析出,被称为“应析户”。其二,同居应分,即户令中所说的“诸户欲析出口为户,及首附为户者”,附于该户籍上的某人想要另立户籍,或者有人想把自己的户籍附在某人的新立户籍上的,被《唐律》第162 条称为同居应分。其实,在《唐律》中,并非所有的同居者都是与该家族有直接血缘关系的。何谓“同居”?“‘同居’,谓同财共居,不限籍之同异,虽无服者并是。”[3]113这是《唐律》中《名例律》第46条对“同居”一词的疏议与解释。因此,《唐律》中所规定的分户、分家的法定权,在继绝、同居应分的两种情况下可以实现。

“分书”之分,在敦煌文书中被称为“分配”“分张”“分割”“分擘”“分支”“支分”“分却”“分别”等。就本质而言,它们的意思都是对家产的处理与“分配”。如,S.343v《析产遗书样文》中的“今闻吾惺悟之时,所有家产田庄、畜牧什物等,已上并以分配,当自脚下,谨录如后”[7]523;S.5647《遗书样文》中的“右件分割,准吾遗嘱,分配为定”[7]531。Дx.11038《遗书样文》中的“遂便分却所有沿活、家资、产业,均分张支割,各注脚下,具烈(列)如后”;还有S.4374《分书样文》中的“家资产业,对面分张”[7]455即如是,分却、分张的意思就是分配。再如,S.6537v《分书样文》中的“今则兄弟,今对枝亲村邻,针量分割”[7]458。还有S.2174《天复九年(909 年)神沙乡百姓董加盈兄弟分书》中的“今对亲姻行巷,所有些些贫资,田水家业,各自别居,分割如后”②。“分割”,依旧是分配家庭财产的意思。

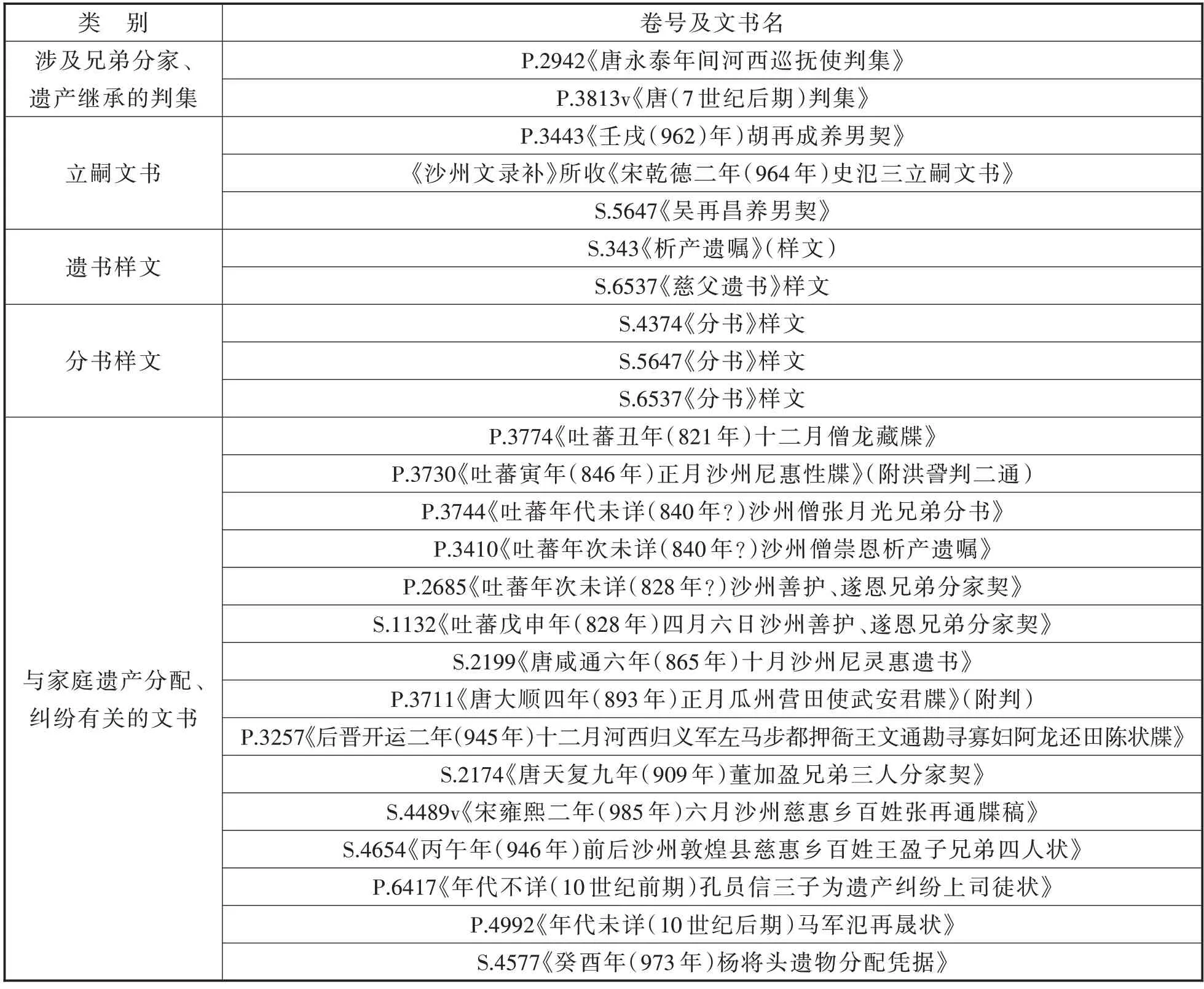

在敦煌文书中,共有二十多件涉及家庭遗产分配的相关民间纠纷的文书,另包括分书样式、遗书样式、立嗣文书和判案文书[8],笔者将相关材料整理为表1。

表1 敦煌文书中与家庭遗产分配相关的分书、遗书样式及立嗣、判案文书

二、分家析产的基本方法与原则

继承往往分为两种,即身份地位继承、家庭财产继承。宗祧、爵位等是身份继承的主要对象,嫡长子继承制一般适用于身份地位的继承。家庭财产继承则主要侧重于对家庭财产的分割。

(一)按遗嘱继承是财产继承的重要形式之一

我国自古以来就有按遗嘱处理遗产的传统习惯,即根据死者或者尊长的遗嘱分配处理遗产。“身丧户绝者,所有部曲、奴婢、店宅、资财,并令近亲转易货卖,将营葬事及量营功德之外,余财并与女。无女均入以次近亲。无亲戚者,官为检校。若亡人在日,自有遗嘱处分,证验分明者,不用此令。”[9]这是《唐令拾遗》卷三《丧葬令》中对遗嘱继承所具有的法律效力进行的明确规定,如果户绝者没有第一顺序继承人,就按照上述令文的规定处理其遗产;如果遗产所有人立有遗嘱,在证明该遗嘱有效的基础上,就按照遗嘱的规定处理。相关遗嘱的规定,其法律效力被认定高于该条令文的规定。遗嘱继承也是唐代财产继承的重要形式。《宋刑统》卷十二《户婚律》“户绝财产”条则规定:“今后户绝者,所有店宅、畜产、资财,营葬功德之外,有出嫁女者,三分给与一分,其余并入官。如有庄田,均与近亲承佃。如有出嫁亲女被出,及夫亡无子,并不曾分割得夫家财产入己,还归父母家,后户绝者,并同在室女例。”[10]

敦煌文书S.343《析产遗嘱》记载:“今吾醒悟之时,所有家产田庄、畜牧什物等,已上并以分配……已后更不许论偏说剩。”[7]523S.5647 遗书样文也有:“右件分割,准吾遗嘱,分配为定。或有五逆之子,不凭吾之委嘱,忽有诤论……但将此凭呈官,依格必当断决者。”[7]531-532通过两处记载可知按照尊长的遗嘱分配家产已成规定或者说习俗。按照敦煌遗书的样文和实际文书可以看出,上述唐代《丧葬令》对遗嘱继承法律效力的强调,在实际社会生活中是被大多数人接受并应用的。S.5647 遗书样文提出,如果有不遵照遗嘱规定分配家产的忤逆之子,导致遗产的分配产生争议或者纠纷,就把遗嘱“呈官”,依“格”断决,可知遗嘱的权威性,国家律法是承认遗嘱的。“按遗嘱分配,从政治学及社会学角度来说,可以说是古代宗法制度的遗留,也是儒家伦理说教的具体表现。当然,从经济学观点来看,这是私有财产的支配权的问题了。无论从哪一个角度来说,按遗嘱分配在当时来说是完全合情合理的。”[8]54-55

按遗嘱分配的相关文书,还有《僧崇恩析产遗嘱》《尼灵惠遗书》《吐蕃寅年(846 年)正月尼惠性牒》《癸酉年(973 年)杨将头遗物分配凭据》、P.3774《吐蕃丑年(821 年)十二月僧龙藏牒》等。

P.3410《僧崇恩析产遗嘱》记载的是吐蕃统治瓜沙末期、归义军初期敦煌僧界的领袖之一崇恩以遗书形式对自己所拥有财产的分配情况[7]508-513。崇恩生前拥有数量较多的土地、牲畜、农具和其他物品。在遗书中,崇恩对田庄、土地按自己的意愿进行了分配,指明车乘、牛、驴、农具等依据寺中的文书记录,按具体的事由进行支取。其中五头牛给了清净意,一头耕牛和三硕冬粮麦给了僧文信(崇恩的管家)。其中还记载:“娲柴小女,在乳哺来作女养育,不曾违逆远心。今出嫡(适)事人,已经数载。老僧买得小女子一口,待老僧终毕,一任娲柴驱使。”[7]511按沙州僧崇恩在该遗嘱中的嘱咐,将自己买来的一个婢女,留给了几年前已经出嫁的养女娲柴。该文书对遗物的处理与分配已经到了非常具体、细致的程度,涉及僧正、僧统、法师、沙弥,又包括归义军的官员,以及侄子、外甥、表弟、养女、管家等人,足以见出按遗嘱继承已经成为财产继承的重要形式之一。

(二)诸子均分是法定继承主要遵循的原则

家庭内的共有财产究竟是如何分配的?有没有相关的法律规定?《宋刑统》卷十二“卑幼私用财”条引唐开元年间《户令》明确提出了兄弟等男性子嗣对家庭中田宅及其他贵重财物的分配原则,即依法分户时的“兄弟均分”原则。不过,妻子的陪嫁财产是不属于夫家家族共有财产的分配范围之内的,在分家时不能被列入家庭共有财产。在《唐律疏议》第162 条所引唐户令中,还说到“兄弟亡者,子承父分”,即“代位继承原则”的实行。

敦煌遗书中的分书样文,为我们提供了联合家庭中的兄弟分家析产时,按照均分原则进行分配的典型例证。所谓“联合家庭”,是指由父母与两对以上的已婚子女或由已婚兄弟姐妹所组成的家庭。如S.4374《分书样文》中即明文规定:“家资产业,对面分张,地舍园林,人收半分,分枝(支)各别,具执文凭。”[7]455“右件家产,并以平量,更无偏党丝发差殊。如立分书之后,再有喧悖,请科重罪,名目入官,虚者伏法。”[7]456这个分家析产契约的样文,明确表明了对平均分配、公平公正的追求,强调分家的原则是要均平、和气,充分反映出敦煌社会把平均分配当作公认的准则。S.5647《分书样文》更是明确规定:“一一对直再三,准折均亭,抛钩为定。更无曲受人情。”[7]463这里所说的“均亭”,就是平均分配的原则。S.6537v《分书样文》规定:“今则兄弟,今对枝亲村邻,针量分割。城外庄田,城内屋舍,家资什物及牛羊畜牧等,分为△分为凭。右件分割已后,一一各自支配。”[7]458这同样是敦煌文书中依照“乡法”,在家庭财产分割时实行诸子均分原则的明证。

P.3744《吐蕃年代未详(840 年?)沙州僧张月光兄弟分书》中涉及的土地、空地、房屋、树木,都是按法定继承的诸子均分的原则进行处理,作出补偿的。此外,P.2685、S.1132《沙州善护、遂恩兄弟分家契》,其中每一处园舍、每一处田产的分配都是按均分原则分配的。再如敦煌文书中一个普通家庭分割家庭财产的文书——S.2174《天复九年(909 年)神沙乡百姓董加盈兄弟分书》,大到城外地(土地)、园舍(房屋)和白杨树、李子树(树木)和牛马驴羊(牲畜)等家中的不动产和大件物品,小到镰、剪刀等小件家常日用品,都是董加盈及其弟怀子、怀盈三人均分的。

兄弟均分的原则与分家机制,对维持、延续小农经济有比较大的帮助,我们甚至可以把这一原则视作中国传统社会结构得以不断循环再生产的重要来源。兄弟均分原则在一定时期适应了社会需要,有助于传统社会结构的稳定。

兄弟均分是大家都认可的原则,与此相对应,与“均分”相反的不合理现象就是“偏并”。“偏并”一词没有被收入《汉语大词典》,在敦煌文书中有出现。例如,S.343《析产遗书样文》中就有“偏并”,即“所是城外庄田,城内屋舍家活产业等,畜牧什物,恐后或有不亭争论、偏并,或有无智满说异端,遂令亲眷相憎,骨肉相毁,便是吾不了事”[7]523。就是说,为了避免日后出现家产分配不亭(不公平)、“偏并”的现象或者议论,使家人亲属之间发生矛盾、亲生骨肉互相诋毁,因此,在制定析产遗书时,所有的庄田、屋舍等不动产,以及所拥有的家活产业、畜牧什物都要有明确的分配。再如,《沙州文录补》所收《宋乾德二年(964 年)史氾三养男契》中,也有“偏并”出现,即“所有[家]资、地水、活[业]、什物等,便共氾三子息并及阿朶,准亭愿寿,各取壹分,不令偏并”[7]358。也是对所有的家资、地水、活业、什物都要进行亭(公平)的分配,避免发生“偏并”现象。与“亭”的公平含义相对而言,“偏”就是不公平,“偏并”主要指在分配家产之后,所出现的当事人一方违背大家共同遵循的均分原则,对当事人另一方财产的侵占和并吞。我们可以看到,在遗书样文及相关“养男契”中,既有对公平、均分的要求,也有对不公平、侵占和并吞的警示。此外,从后一个例子中可以看出,养子和亲生子一样,享有公平继承家庭财产的权利。

三、规定违约惩罚以杜绝矛盾与纠纷

敦煌文书的遗书中一般会用程式化的语言规定约束性条款,此外,规定精神方面的违约惩罚,争取得到官府认可,这都是契约文书为尽可能避免纠纷、杜绝矛盾而提前采取的规避方式与手段。

(一)用程式化语言规定约束性条款

遗书中会用到一些程式化语言,既说明该遗书是当着各位亲眷的面所立,有见证人的署名签押,可留作凭证,又作为约束性条款,约束当事人不反悔,约束其他亲属以后不来争夺财产,力争避免产生纠纷。例如,当立遗嘱人久病不愈,需要处置家产时,为避免相关当事人反悔,并使其他亲属日后无争议,就需要在文书中明确标示“与汝儿子孙侄家眷等、宿缘之会”[11]159。S.343《析产遗嘱》样文、S.5647《遗书》两件样文和S.65372v-3v《遗书》样文等文书中都有相关内容。又如,敦煌文书S.2199《唐咸通六年(865年)尼灵惠唯(遗)书》中记载:“已后更不许诸亲恡护。恐后无凭,并对诸亲,遂作唯(遗)书,押暑(署)为验。”③这里就明确标明自己之前所述的遗书内容,即把自己的家生婢子(私家奴婢)威娘留给自己的侄女潘娘,自己去世之后的“葬送营办”一切事务都由侄女潘娘来操办,这些都是尼灵惠在自己神志清醒时所做的决定。因此,尼灵惠提出前引约束性条款,要求其他亲属(尼灵惠的一个弟弟金刚,三个侄男康毛、福晟、胜贤,三个外甥尼灵皈、十二娘、索计计)在自己去世后,不要占据、非法占有自己留下的财产(比如婢子威娘,婢女在当时也被视为私有财产)。尼灵惠害怕日后空口无凭,给侄女潘娘留下麻烦,在遗书中写下这样的约束性条款,作为书面凭证。此外S.2199 中还有“遂告诸亲”的说法,说明僧尼在订立继产遗嘱之时,因为大多是把自己的财产留给出家前原来的家人子弟,所以要告知族人并想尽可能征得族人的同意与认可。因此,尼灵惠想把婢子威娘留给侄女潘娘,也要在遗书中明确写出“遂告诸亲”的说法。在这份遗嘱中,尼灵惠的弟弟金刚、十二娘、外甥尼灵皈、侄男康毛、福晟、胜贤、索郎水官、左都督成真等八个人都在遗书上亲笔签名,只有尼灵惠的外甥十二娘按了指印,这可能是由于她不会写字。该遗嘱的格式也非常完整,对立遗嘱的原因、对象,所分配的财产,规定的义务,在场的见证人与誓语等都标注得非常清楚。签字画押并呈官府盖印,每个步骤与环节都已具备。索郎水官、左都督成真签字画押,既是证人,又可以被视为官方的代表,说明尼僧灵惠的遗嘱是得到官方认可的。文书后呈官府盖印,进一步增强了遗嘱的法律效力。

前文已引《唐令拾遗》之《丧葬令》中的记载,所述S.2199《唐咸通六年(865 年)尼灵惠唯(遗)书》中的约束性条款充分说明了唐朝国家法律对亡者在生前为自己的财产所做出的处理分配,所持有的充分尊重的态度。可见,“遗嘱”对于财产继承具有很大的法律效力。在S.4577《癸酉年(853?)杨将头遗物分配凭据》[7]514中,身任归义军将头的杨将头也以生前留下遗嘱的方式来分割遗产,虽然其中没有标明约束性条款,但对其遗产的分割规定得非常详细:仙子、富子是杨将头的两房妻室,给小妻富子的是一院宅舍、一口伯师和镜架、匮子,既包括住宅,又包括生活用品;给妻仙子的是一口大锅。给子女的分别有,给定千的是一头驴,一件白迭袄子,两条玉腰带;给定女的是一口一斗的锅子;给定胜的是一个鏊子,一口匮。该文书也说明,在有子女的家庭中,在按照遗嘱来进行家产分配时,也会给妻、小妻直接分配家产,子女、妻子都按照遗嘱得到了一份财产。不过该遗嘱的财产分配不涉及土地,只给了小妻富子宅舍,因此这个遗嘱应该是杨将头给妻子、子女们多次析产之中的一次。

P.3730《吐蕃寅年(846 年)正月沙州尼惠性牒》(附洪判二通)之中,涉及的亡僧是贺阇梨,尼惠性作为其外甥贺阇梨的遗嘱执行人上状,要求按遗嘱办事。该文书所附洪所判的不可违背“亡僧遗嘱”,说明这里是遵从遗嘱分配亡僧财产,处理其身后事,充分显示依据遗嘱继承财产的做法是获得敦煌官方的保护与尊重的。

(二)规定精神方面的违约惩罚以杜绝纠纷

精神方面(宗教方面)的违约惩罚出现在敦煌文书中,可以作为杜绝纠纷的一种声明和防备。“如若违吾语者,吾作死鬼,掣汝门镗,来共汝语。一毁地白骨,万劫是其怨家。二不取吾之语,生生莫见佛面。”[7]523-524这是S.343《析产遗书样文》中规定的精神方面的惩罚,既提到了鬼神报复,又以无缘见佛面来警示。“或有五逆之子,不凭吾之委嘱,忽有诤论,吾作死鬼,亦乃不与拥护。”[7]531这是S.5647《遗书样文》的记载,同样以诉诸鬼神等精神方面的惩罚为警示。“如若不听母言教,愿三十三天贤圣不与善道,春(眷)属不合当恶,坏增百却(劫),他生莫见佛面,长在地狱,兼受畜生。”[7]529以上是S.6537v《慈父遗书样文》中的文字,与前两份样文中针对违反遗嘱的情况提出精神报应和惩罚不同,该《慈父遗书样文》主要是针对父亲亡故、母亲还健在的情况下“不听母言教”而提出的精神报应与惩罚以预先警示。上述三份文书是各种类型的遗书样文,其中都规定了“隐私审判”“生生莫见佛面”“他生莫见佛面”等宗教性惩罚办法。立遗嘱人会希望甚至认为,类似宗教信仰方面的预先惩戒和警示,都足以约束受遗嘱人,尽可能防止日后发生矛盾与纠纷。

之所以在遗书样文中规定这样详细的精神惩罚条款,主要是利用当地民众对佛教的普遍信仰。民众虔敬神明,敬畏鬼神与地狱,诸如“善恶报应”“下地狱”“阴遣”等种种说法,对信奉宗教的契约当事人双方而言,是精神层面非常严重的惩罚。在这些方式的警示与威吓之下,当事人一般不敢违背契约、遗书的规定。这样的精神惩罚条款,也的确能起到一定的作用,减少家产继承纠纷的发生。

(三)争取得到官府认可以尽可能避免纠纷

第一,在遗嘱中记录违反遗嘱后的告官处理方式以杜绝纠纷。隋唐五代时期的遗嘱,往往会明确指出自身所拥有的证明力、执行力。出现纠纷时,分家时所立的契约就显得更加重要了,往往既能作为分家的凭证,更是家财分割的依据;可以作为解决纠纷的重要书证,亦可以作为杜绝纠纷的一种保障。我们可以理解为,杜绝日后发生纠纷就是一般意义上的立遗嘱原因。立遗嘱的目的正在于防止家人日后由于家产分配发生争执和矛盾,避免出现兄弟反目、子孙不和甚或生出仇隙。比如,S.2199《唐咸通六年(865 年)尼灵惠唯(遗)书》文末即规定:“已后更不许诸亲吝护,恐后无凭,并对诸亲,遂作唯(遗)书,押暑(署)为验。”[11]153P.3744《年代不详(9 世纪中期)僧张月光张日兴兄弟分书》中规定:“如有违者,一则犯其重罪,入狱无有初期。二乃于官受鞭一阡(千)。若是师兄违逆,世世堕于六趣。恐后无凭,故立斯验。”[7]437如此约束性条款,对之后有可能不遵守分家契约规定的行为进行了预防性的警告和约束。再如,S.5647《遗书样文》中还写道:“右件分割,准吾遗嘱,分配为定……若有违此条流,但将此凭呈官,依格必当断决者。父母遗书一道。”[7]531-532明确提出如果违背遗嘱规定,就要提请地方官“依格断决”。P.4001《遗书样文》同样说明该文书可以作为日后出现纠纷需要解决时的凭据:“恐有诤论,立此文书,用为后凭。”[7]526

第二,获得官府的认可。在S.2199《唐咸通六年(865 年)尼灵惠唯(遗)书》中,见证人的押字处,既有索郎水官,还有左都督,根据邢铁的研究,“此二人当兼有见证人和官府代表的双重身份。在另一份残断遗嘱原件上,清楚地写着‘将此凭呈官’字样。官府盖印意味着有了合法效力,特别在发生遗嘱继产纠纷时只有官府盖印的文书才受法律保护”[12]90-91。笔者认同这种观点,“乡法”的权威性在获得国家法与官府的认同之后,才更加突显,更有实际法律效力。

四、余论:家庭内部凝聚力和亲缘特征的逐渐削弱

《唐律疏议》卷一二“子孙别籍异财”条规定“诸祖父母父母在,而子孙别籍异财者,徒三年”[3]277,还规定“诸居父母丧生子,及兄弟别籍异财者,徒一年”[3]277。需要注意的是,《唐律》同样不许祖父母、父母轻易提出要子孙别籍,不过允许他们在生前按自己的想法或生活需要支配、析分财产。《唐律疏议》卷一二就记载:“若祖父母父母处分,令子孙别籍,及以子孙妄继人后者,得徒二年,子孙不坐。但云别籍,不云令其异财;令异财者,明其无罪。”[3]277

因为那些被官府旌表的累世“同居共财”的大家庭既是士大夫们理想中宗族组织的完美境界,又能充分体现宗法伦理精神,其人际关系、行为方式往往被视为普通宗法组织效法的榜样。但是,即使官方政策明确规定了父母在世时儿子们不许分家,随着世易时移,民众也会更多地依据自己的日常生活实际和需要来处理家中事务。普通人家也是愿意较早分家的。究其原因,主要在于税役的负担。户等高下是唐代征派税役的主要依据,户等高的家庭拥有较多的田产和较多的男丁,就得承担比较重的税役负担,这样,尽早分家、异居成为人们减少家中田产、降低男丁数量以达成降低户等目的从而减轻税役负担的必然选择。

在敦煌文书的分家析产文书及样文中,大多体现出一次性分家析产方式(而非多次性析分方式)的特点。分书开头会对兄弟之间情深义重不忍分家的情状进行描述,但终究会显现出由于父母辈的去世、子侄辈的逐渐长成而出现的原有大家庭内部凝聚力逐渐减弱、亲缘特征逐渐淡化的特点。“分枝各别,具执文凭,不许他年更相斗讼”[7]455,“今对六亲,商量底定,始立分书,既无偏坡(陂),将为后验”[7]455,“其两家和同,对亲诸(诸亲)立此文书。从今已后,不许诤论。如有先是非者,决丈(杖)五拾。如有故违,山河违(为)誓”[7]431。为了避免亲属之间日后为争夺家产而发生纠纷甚至反目,因此在老兄弟们还在世的时候选择立分家文书一次性析分,成为大多数家庭的必然选择。相关分家文书之后都附有析产清单,上面列有相关应分的所有家产——田土、屋舍、牛羊以及家中日常所用的什物,“人各一本,不许重论”[7]455-456,就此完成家产的一次性析分。成家之后的兄弟各自拥有了自己的妻室、儿女,小家庭组建之后,自然会有自己的物质、精神生活需要,原有的“利益共同体”意味不再那么强烈,家庭内部的向心力和凝聚力逐渐减弱。逐渐地,小家庭与大家庭之间,小家庭与小家庭之间,因为利益诉求不同,不可避免地会产生矛盾、冲突。大家庭的家长在世时,尚且能够用自己的权威来维持大家庭表面的安稳局面,暂时掩盖矛盾,一旦大家庭的家长亡故,兄弟(各小家庭的家长)之间在财产分配、分割方面自然会有争议、有纠纷。“乡法”在这些方面能起到调节、规范作用,能够通过订立契约的方式来约束彼此,在矛盾激化、对簿公堂之时,契约作为“乡法”也能够起到证据的作用。

此外,兄弟按照均分原则分家之后,随着家中人口(尤其是男丁)的增多,土地、屋舍等祖传家产便很难满足生产、生活的实际需要,这样,迁居他处、另谋生路就成为一部分人不得已的选择。唐末五代的正式法律格敕中规定出卖祖传田宅时,需要先问房亲、四邻等人是否需要,如果不需要,才可以卖给其他人。这一原则,在宋元以后的田宅买卖方面执行得比较彻底,尽可能将祖传田宅留在本家族或邻里所有的范围中,以尽量减少产权纠纷。不过,依据杨际平等学者的研究:“在唐末五代的敦煌,似乎尚未强调房亲村邻原则,目前所见的敦煌买卖、典押、博换田土、舍宅、宅基契共24 件,其中立契双方姓名俱存者计13 件……只有1 件(即第13 件)买地契是在同姓(叔侄)间进行;另有1 件(即第8件)不甚明确,其余11 件都是在异姓间进行。尤其值得注意的是,其时田宅的买卖,多数是在异乡(部落)异姓间进行。田宅在异乡异姓或同乡异姓间买卖,势必会导致异姓杂居现象的发展。兄弟均分家产,容易造成宗族聚居;田宅在异姓间买卖,又容易造成异姓杂居。两者互相作用的结果,也就形成了敦煌户籍所见的那种局面:在一乡一里这个较大的范围内,为数十种姓氏杂居;而在乡里的某些地段,又常是家族(或宗族)聚居。”[13]综合所见的相关材料,笔者认同此种观点。

S.5647《分书》样文是侄子承父与其叔分家的样文。尽管在开头描述得温情脉脉:“盖闻人之情义,山岳为期。兄弟之恩,劫石不替。况二人等,忝为叔侄,智意一般;箱柜无私,畜积不异。结义之有(友),尚□让金之心。骨肉之厚,不可有分飞之愿。叔唱侄和,万事周圆。妯娌谦恭,长守尊卑之礼。城隍叹念,每传孔怀之能。邻里每嗟,庭荆有重滋之瑞。已经三代,不乏儒风……”[11]164-166但不管样文开头如何铺排、粉饰叔侄之间的深情厚谊,最终仍然难敌现实的生活需要。前文已有叙述,所有涉及的庄田、车牛、驼马、家资、什物,一切都在分书样文中“准折均亭”细分。在分家之前,“侄某乙三人”先给叔预留了一部分财产,用来报答其叔对他们的养育之恩。然后叔得到“准折均亭”分配之后的一份,三个侄子共同得到一份。

“自今已后,别开户。树大枝散,叶落情疏。”[7]466随着家庭由小到大,由“核心家庭”扩张为“主干家庭”再分出新的几个“核心家庭”,大多数家庭是没有办法一直维持“同财共居”状态的,随着家庭内部的凝聚力逐渐变弱,亲缘特征逐渐削弱,随着在大家庭中拥有权威和凝聚力的家长去世,新的能令人信服的权威或家长还没有产生之时,家族往往会走向分户、析家的道路。血缘亲情能产生向心力,而财产利害关系毋庸置疑能够产生离心力。随着家庭规模的增大,日渐减弱的凝聚力和权威感使得血缘亲情也有所淡化,最终血缘亲情难敌财产利害关系,离心力大于向心力,分家异财成为大多数家庭成员的必然选择。由此,在析分后的小家庭中形成新的平衡。

注释

①已有相关研究成果可分别参考以下论著。仁井田陞:《唐宋法律文书の研究》,东京大学出版会1983 年复刻版;道端良秀:《唐代の寺田と僧尼の私有财产》,《睿山学报》1939 年第17 卷;谢和耐著、耿昇译:《中国5—10世纪的寺院经济》,上海古籍出版社2004 年版;齐陈骏:《有关遗产继承的几件敦煌文书》,《敦煌学辑刊》1994年第2 期。学界对家产分割的具体方式已有不少讨论,如邢铁:《宋代的诸子平均析产方式》,《河北师范大学学报》2006 第2 期;邢铁:《唐代家产继承方式述略》,《河北师范大学学报》2002 年第3 期;邢铁:《唐宋分家制度》,商务印书馆2010 年版;张国刚:《论唐代的分家析产》,《中华文史论丛》2006 年第1 期;邢铁:《唐代的遗嘱继产问题》,《人文杂志》1994 年第5 期;王斐弘:《敦煌析产遗嘱文书探微——以族、宗族、家族、民族为视角的解构》,《北方法学》2012 年第6 期;王斐弘:《敦煌契约文书研究》,商务印书馆2021 年版。②相关录文分别见:中国社会科学院历史研究所、中国敦煌吐鲁番学会敦煌古文献编辑委员会、英国国家图书馆、伦敦大学亚非学院合编:《英藏敦煌文献》第4 卷,四川人民出版社1991 年版,第35 页。郝春文、王秀林等主编:《英藏敦煌社会历史文献释录》第11 卷,社会科学文献出版社2014 年版,第255-259 页。唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑,全国图书馆文献缩微复制中心1990 年版,第148-149 页。沙知:《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社1998 年版,第441 页。③参见中国社会科学院历史研究所、中国敦煌吐鲁番学会敦煌古文献编辑委员会、英国国家图书馆、伦敦大学亚非学院合编:《英藏敦煌文献》第4 卷,四川人民出版社1991 年版,第36 页。郝春文:《英藏敦煌社会历史文献释录》第11 卷,社会科学文献出版社2014 年版,第263-265 页。唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑,全国图书馆文献缩微复制中心1990 年版,第153 页。“恡护”一词被解释为“占据”“非法占有”,此用法较早亦见于佛典,如失译附东晋《饿鬼报应经》、元魏菩提流支译《大萨遮尼干子所说经》、唐玄奘译《阿毗达摩俱舍论》中均有相关记载。具体可参看董志翘:《也释“忓恡”——兼及“占恡(吝)”、“占护”、“恡护(悋护)”、“障恡(吝)”等词》,《汉语史研究集刊》第十二辑,巴蜀书社2009 年版,第285-292 页。