城市河流滨水空间低碳景观评价指标体系构建研究

刘芊池,蔡君*,沈诗佳

城市河流滨水空间低碳景观评价指标体系构建研究

刘芊池1,蔡君1*,沈诗佳2

北京林业大学园林学院, 北京 100083

全球气候变化日益严峻,城市发展过程中各领域的低碳设计逐渐成为未来可持续发展的重要研究方向。本文深入探讨了当前城市河流滨水空间景观设计的现状及存在问题,并针对当前城市河流景观存在的问题及低碳设计相关行业评价标准的不完善性,采用层次分析法等研究方法建立了城市河流滨水空间低碳景观评价指标体系,包含生态健康(B1)、驳岸安全(B2)、低碳技术应用(B3)和可持续发展(B4)4个二级指标以及水质达标率(C1)、岸带植被覆盖度(C2)、生物多样性指数(C3)等16个三级指标,确定了各指标的量化标准与权重,并根据河流低碳景观设计指数为河流滨水空间景观设计方案提供一种量化评价方法。研究结果可在未来对城市河流景观规划建设中有效降低碳排放和提升景观碳汇效能提供理论依据,为践行“双碳”政策和绿色可持续发展理念做出积极贡献。

城市河流; 滨水空间; 低碳景观; 评价指标体系

随着全球气候变化的严重性日益凸显,城市在发展过程中的能源消耗、碳排放迅速增长等极易引发雾霾、沙尘暴等诸多环境问题。河流滨水空间作为城市居民生活的重要场所,其景观设计与规划对城市生态及人居环境具有重要影响。伴随低碳城市[1]、低碳经济[2]等概念的不断产生,城市河流及其滨水区域在城市生态环境[3]、生物多样性保护[4]及提高市民生活质量等方面均发挥重要作用。与此同时,河流滨水空间设计理念从注重水资源的有效利用和防洪排涝[5],逐渐开始向重视生态修复、景观美化和公共空间优化提升等多方面转移。

然而,当前城市河流景观规划设计也存在着商业开发过度、驳岸硬质化、生态功能退化、水体自净能力差、地域特色缺乏等问题,这些问题不仅影响了城市河流的生态健康[6],也降低了城市居民对河流的亲水性以及对景观的体验感。此外,一些城市河道由于过分强调河流生态安全与保护[7–9],使得河流本身脱离了游憩、文化休闲、科普教育等相关城市服务功能,这些问题的产生为今后城市河流滨水空间设计的可持续发展造成不利影响。

1 城市河流低碳景观设计现状与存在问题

近年来随着“双碳”政策的实施,河流滨水空间的景观设计在践行“低碳”的理念下不断对城市蓝绿空间系统的碳汇能力[10]和不同城市河流空间的低碳景观[11]建设等方面进行探索。然而通过梳理总结相关文献可以发现,研究者一般通过量化研究的方式来检验城市公共空间绿地的碳汇能力[12],研究内容多侧重于方法探索和实际应用,而对水生生态系统的碳汇效能及研究关注较少。在低碳景观的设计中多使用可再生材料、节能减排技术,增加雨水花园、生态湿地等措施减少景观建设的碳足迹[13],但对这些措施的实施效果讨论较少。在河流景观设计方面,设计者在“碳中和”、“碳汇”等概念的体现更多呈现于科普展示[14,15]、服务居民生活、宣传绿色低碳生活方式、为市民提供学习和体验低碳生活场所文化教育等方面,并希望通过景观设计和主题公园的建设,增强公众对低碳政策的了解和对气候变化问题的认识。

此外,在其他领域的低碳设计中,利用可再生能源、节能技术和绿色建筑等方式也是设计者在低碳景观方面的体现[16]。然而,当前我国河流湿地相关的低碳设计虽然数量较多,但缺乏针对低碳设计策略的评价体系与评价指标。部分景观设计方案内容与低碳设计的核心目标相差较大[17],一些河流景观的低碳设计仅通过河流沿岸公园的建设运营传播低碳环保理念[18-20],没有明确具体量化的碳减排目标和实施策略,从而不足以满足真正意义上的低碳设计的要求。

因此,低碳景观评价体系的建立可帮助设计者对其设计措施的应用效果具体量化,促进景观建设的可持续发展。在结合国内外相关研究成果以及水利[21–23]、城乡规划[24,25]、建筑[26-29]、旅游[30]等相关行业的技术规范与标准的基础上,依据科学、全面、独立、可操作等原则,结合低碳景观应具备的价值功能构建城市河流滨水空间低碳景观设计评价指标体系,可对我国未来建立健全景观规划中的低碳设计的评价方法提供有力参考,同时也可为促进河流滨水空间景观绿色低碳发展提供技术量化支持。

2 评价指标体系构建

2.1 评价指标选择

评价指标选择遵循科学性、全面性、普适性原则。在查阅近十年40余篇国内外关于低碳设计、低碳景观、低碳城市、河流生态健康评估、河流滨水景观设计等相关研究资料以及10余项园林、城乡规划建设、生态环境技术等国家标准及行业规范[31]的基础上,归纳并整理出与河流滨水空间低碳景观设计相关的评价指标60余个,结合景观设计、城乡规划、生态保护等行业内10余位相关专家三轮总体评价,最后综合确定各评价指标与标准。

基于以上评价指标构建原则及方法,采用层次分析法确定指标体系构成。指标体系包括目标层(A)、标准层(B)和指标层(C)三个层次,其中目标层为城市河流滨水空间低碳景观设计评价,标准层包括城市河流生态健康、驳岸安全、低碳技术应用、可持续发展4个方面,指标层包括水质达标率、植被覆盖度、生物多样性指数、生态驳岸占比、防洪达标率、岸坡稳定性、堤防安全性、节能设施应用率、成本节约率、绿色基础设施利用率、绿色慢行网络覆盖度、流域碳汇能力、再生资源利用率、污水净化效果、生态教育宣传有效性、社会公众低碳理念认可度等16个方面[32]。

2.2 评价指标释义

2.2.1 河流生态健康功能指标(B1)河流生态健康功能主要反映城市河流生态系统的健康状况,包含城市河流水质达标率、岸带植被覆盖度及生物多样性、生态驳岸占比4项指标。

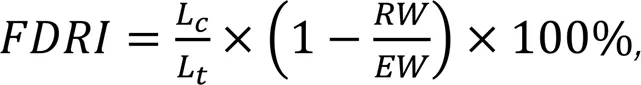

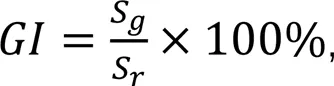

河流水质达标率指评价流域内达标水体区域面积占流域水体总面积的百分比。其监测次数及水质类别应遵循我国地表水资源质量评价技术规程[33]相关规定。计算公式如下:

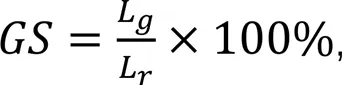

植被覆盖度是反映河流两岸绿化程度的指标[34],指河流流域内自然或人工植被地面面积占河流流域范围总面积的百分比。植被覆盖率计算公式为:

生物多样性指数是用以反映河流流域内生物多样性水平的指标[35],可评估河流生态系统中生物多样性的丰富程度和健康状况。生物多样性指数计算公式为:

河流生态驳岸占比可反应当前景观河岸与和河流水体之间水体交换及调节功能,在城市河流中主要由恢复后的自然河岸及具有“可渗透性”的人工驳岸[36]构成,其包含河流的自然岸线、生物有机材料驳岸和结合工程材料等具有一定生态效应的驳岸。计算公式如下:

2.2.2 河流驳岸安全功能指标(B2)河流驳岸安全功能主要体现城市河流在气候变化的挑战下抵御城市洪涝和地质灾害的能力,包含河道防洪达标率、河道岸坡稳定性、河岸堤防安全性3项指标。

河道防洪达标率可评价在河道设计洪水条件下,其防洪工程设施(如堤坝、水闸、排水系统等)的性能和效果[37]。该指数可表示在给定的洪水情境下,河道能够成功防止洪水溢出并保护周边地区不受洪水侵害的概率。近年来随着全球极端天气的增加以及暴雨等引起的地质灾害的频发,未来的河道防洪设计中应将极端气象灾害纳入,因此可将现有河道防洪达标率计算公式进行以下更进:

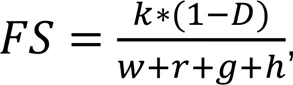

河道岸坡稳定性主要受岸坡倾角、岸坡高度及基质类别等因素影响[38],但随着当前极端天气和各种环境压力日趋增加,河岸与河堤坡面稳定性也会受到流水冲刷、降雨浸泡、地下水位变化以及人为活动等因素影响。因此,基于以上因素影响下的河道岸坡稳定性计算方法可更进为如下计算方法:

河岸堤防的安全性评估应考虑其级别、种类、历史背景以及河流流域内的经济发展情况。评估内容应涵盖堤防工程的质量核查、防洪准则的复核、渗透安全性核查以及结构稳定性核查等方面。依据堤防工程安全评价导则得到河岸堤防的各项计算数据,并根据堤防的运营管理和工程质量评估结果依据安全等级进行分类。

2.2.3 河流低碳技术应用指标(B3)河流低碳技术应用主要体现城市河流滨水景观在规划设计以及建设过程中对当下低碳理念与政策、减碳技术与材料、增汇策略与方法等应用呈现的程度,包含节能设施应用率、成本节约率、绿色基础设施利用率、绿色慢行网络覆盖度、流域碳汇能力、再生资源利用率、污水净化效果7项指标。

节能设施应用率可衡量城市河流滨水景观在节能技术措施方面的采纳程度,该指数表示在城市河流滨水景观中,已经安装和使用的节能设施与流域总体可安装设施的比例。计算公式为:

成本节约率可衡量景观建设过程中景观建设者采取节约成本措施的有效性,反应管理者对成本控制以及资源管理的水平,该指数表示景观建设在低碳设计后节约成本与计划成本的比值。计算公式为:

绿色基础设施利用率可以用来评估城市河流滨水景观在基础设施方面对生态和低碳设计的承诺和实践,该指数表示在河流中设计实施的绿色基础设施,如绿色屋顶、雨水花园、渗透性铺装、生态湿地等相对于河流流域总面积的比例。计算公式为:

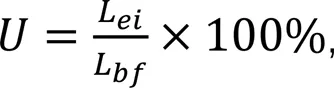

绿色慢行网络覆盖度可用于评估城市河流在鼓励绿色出行和提升城市生态质量方面的努力和成果,该指数表示在城市河流设计中,绿色慢行道路如步行道、自行车道、生态走廊等的总长度相对于城市河流各类道路的总长度的比例。计算公式为:

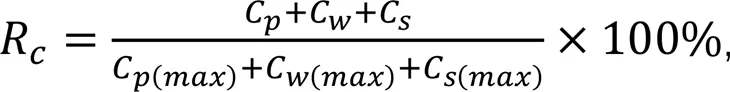

流域碳汇效能可具体反应城市河流滨水景观内各种生态系统和管理措施对于减缓气候变化的贡献,该指数表示城市河流滨水景观中植被、水体、土壤对碳的吸收和储存的潜在最大碳汇量与当前城市河流滨水景观中植被、水体、土壤碳汇量的比例。计算公式为:

再生资源利用率可以在景观建设等细节中反应城市河流滨水景观在总体设计过程中低碳理念与技术的应用程度。该指数表示河流景观建设中使用的可再生或回收的资源总量占景观建设中使用的所有资源总量的百分比。计算公式为:

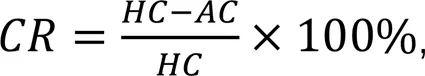

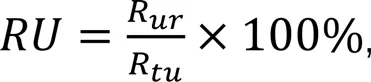

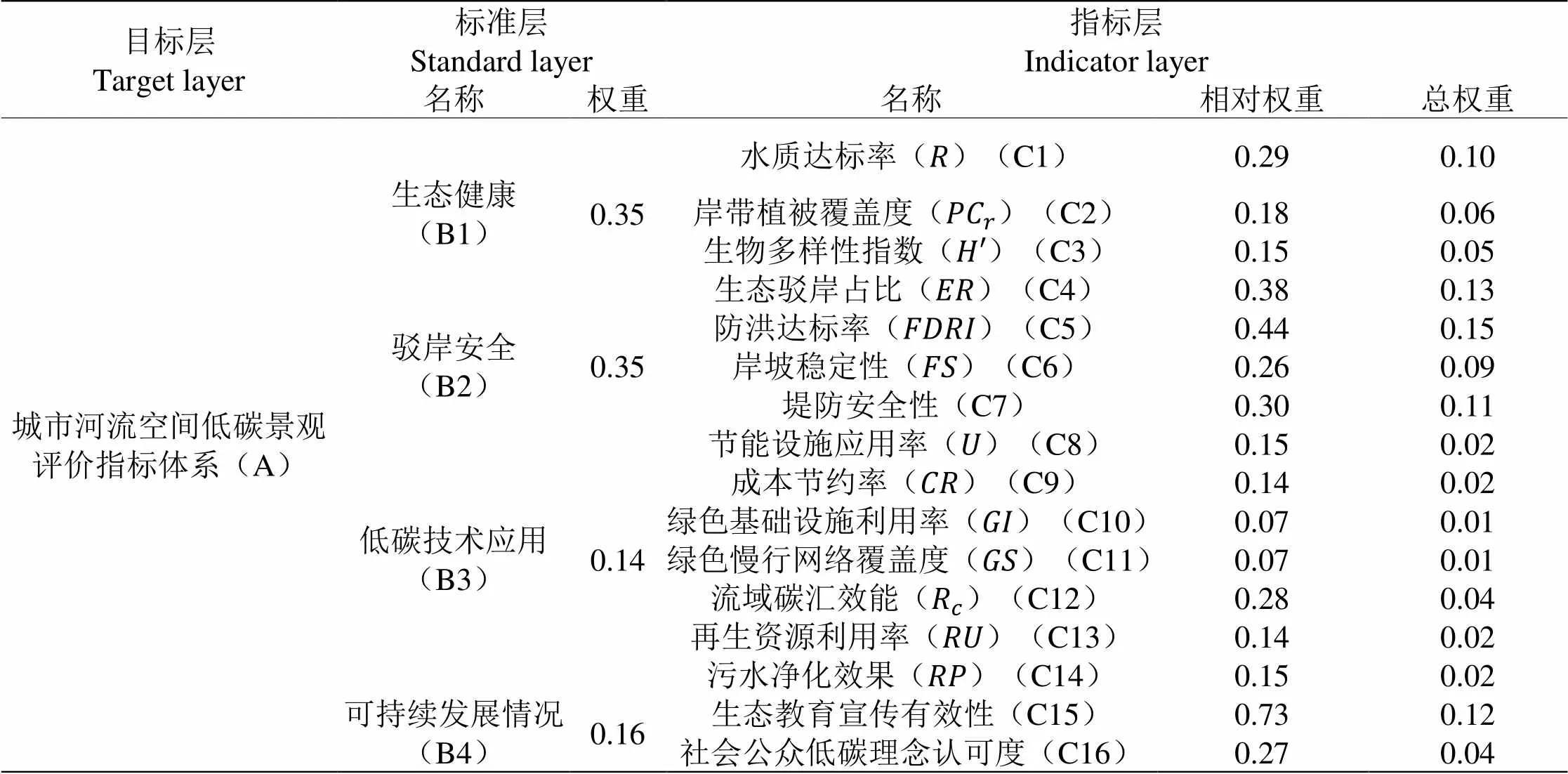

污水净化效果可用于评估河流整体污水处理系统在实际运行中的净化效果,能够衡量河流滨水景观设计中污水处理设施对污水中污染物的去除效果与实际运行条件之间的匹配程度。计算公式为:

2.2.4 河流可持续发展情况指标(B4)河流可持续发展主要体现为未来发展过程中低碳设计的发展水平,包含生态教育宣传有效性和社会公众低碳理念认可度2项评价指标。其中,生态教育宣传有效性主要用来衡量公众对生态环保思想以及低碳技术的了解程度,可采用公众对生态环保思想了解与认可程度量表进行打分评价。社会公众低碳理念认可度可评估公众对当前河流低碳景观建设的认可程度[39],可采用社会低碳理念认可度调查打分量表进行打分评价。

3 评价指标分级及权重确定

3.1 指标分级

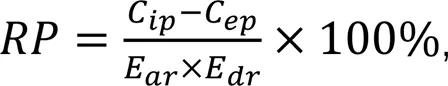

通过对各指标层进行深入分析,汇总各评价指标计算方法[25-41],结合当前城市绿化、环境保护等各指标涵盖标准,对当前城市河流滨水景观发展现状综合研究分析,各评价指标及具体赋分标准划分(见表1)。

表 1 各评价指标分值标准及赋分值

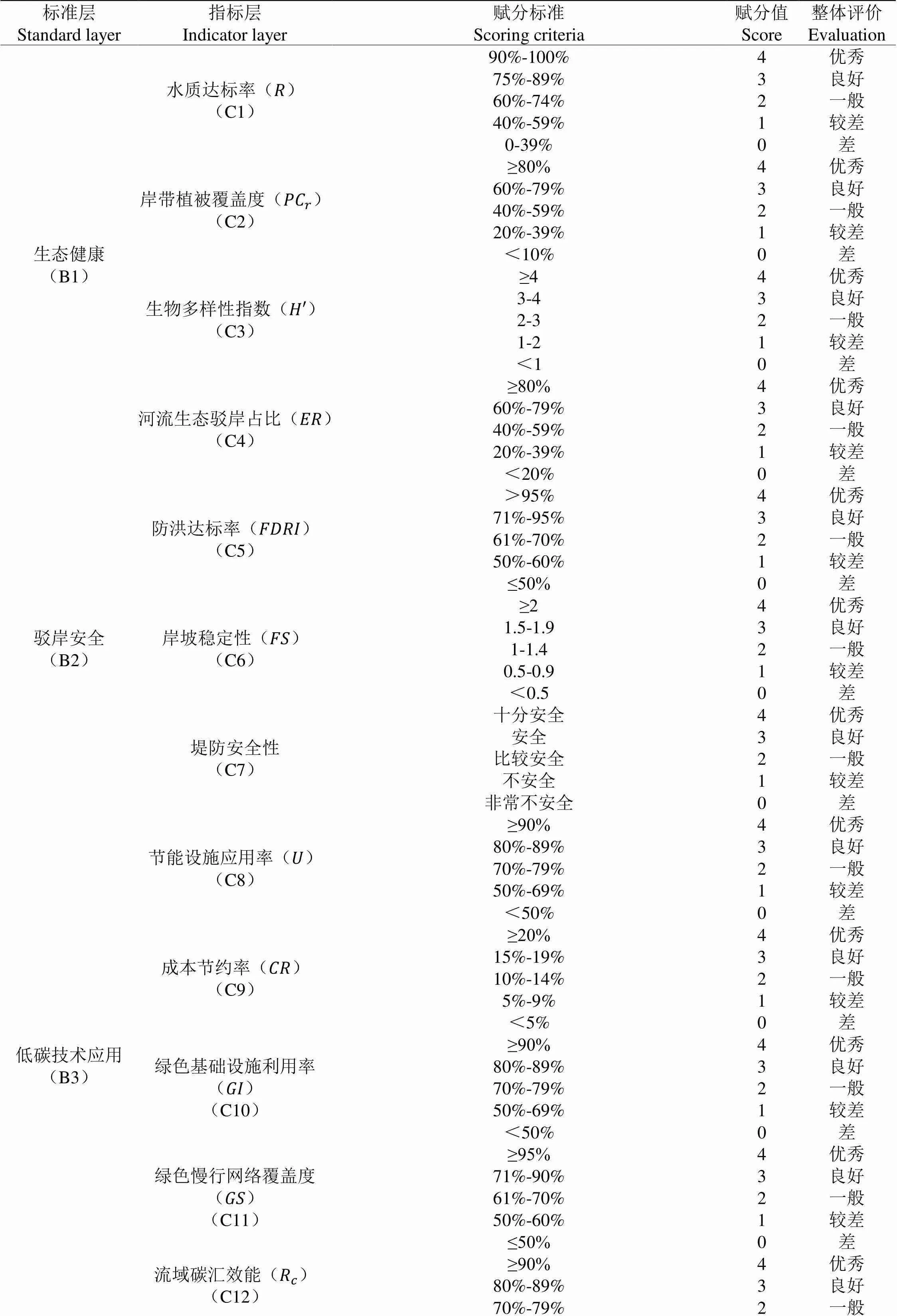

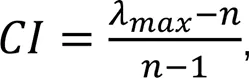

3.2 指标权重确定

表 2 城市河流低碳设计评价指标权重值

3.3 整体评价

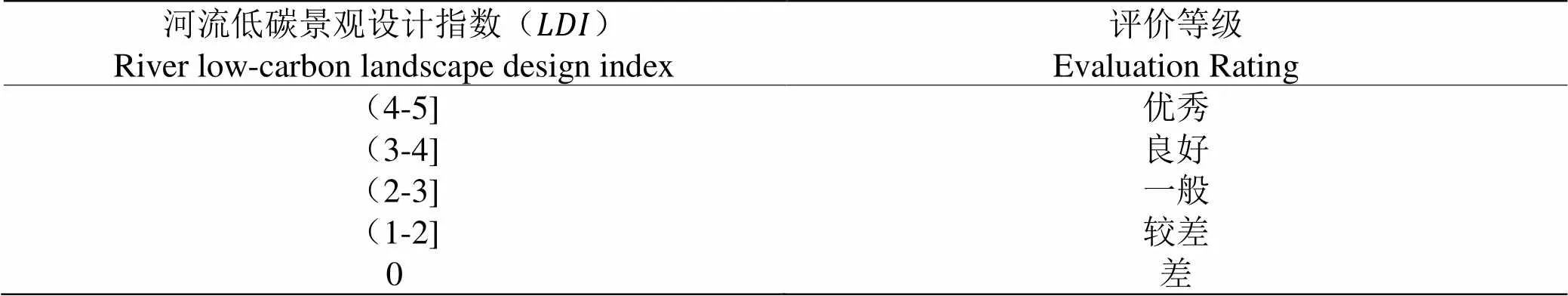

将各指标在[0,4]进行赋分并通过加权求和得到城市河流滨水景观低碳设计整体评价指标赋分值,利用河流低碳景观设计指数作为整体评价指标。河流低碳景观设计指数以各评价指标根据目标层、准则层和指标层逐层加权得到具体分值,计算公式为:

表 3 城市河流低碳景观设计指数评价标准

4 讨论与展望

河流低碳景观设计评价指标的构建是一个系统性、科学性和操作性并重的过程,不仅需要充分考虑到低碳设计的全过程和多方面因素,同时也要确保评价指标的准确性、全面性和可操作性。因此,在本研究确定评价指标的基础上,未来仍有许多工作及研究有待深入开展。

首先,城市河流滨水空间低碳景观的形式和特点随着地区和时间的变化而改变,因此,本研究建立的评价体系需要在相关参考文献研究范围内进行应用。在未来指标评价完善与优化方面,需要更广泛的参考世界其他地区的研究成果,从而能够更全面地覆盖低碳设计的各关键领域。其次,河岸堤防安全性等具有较高主观性的评价指标可能影响评价结果的准确性和客观性。流域内植被、水体、土壤潜在最大碳汇量等一些具体数值指标的估算在实际参量过程中可能会因数据获取难度较大,以及相关定义标准不清晰等原因而难以测算。因此,在未来评价指标体系的完善中,针对以上评价指标需要更明确的量化方法和更精确的评价标准。

综上所述,城市河流滨水空间低碳景观评价指标体系的构建和应用,可使城市在滨水区域创造出绿色、健康和宜人的公共空间,增加独特的美学和文化价值,提升城市的宜居性和吸引力。此外,低碳设计评价体系也可帮助城市在滨水景观项目的规划和设计阶段,坚持低碳和可持续发展的原则,有效降低碳排放,提高能源效率和资源利用率,更好地实现节能和减排的目标,可为应对全球气候变化和实现绿色发展做出积极的贡献。

[1] 付允,汪云林,李丁.低碳城市的发展路径研究[J].科学对社会的影响,2008(2):5-10

[2] 鲍健强,苗阳,陈锋.低碳经济:人类经济发展方式的新变革[J].中国工业经济,2008(4):153-160

[3] 杨茵.低碳园林在城市生态修复中发挥的作用——评《城市生态修复的低碳园林设计途径》[J].世界林业研 究,2020,33(2):117

[4] 牛铜钢,刘为.双碳战略背景下城市生态系统的碳汇功能与生物多样性可以兼得[J].生物多样性,2022,30(8):205-210

[5] 武静,蒋卓利,吴晓露.城市蓝绿空间的碳汇研究热点与趋势分析[J].风景园林,2022,29(12):43-49

[6] 邓淋月,刘非,陈垚,等.城市化对河流碳排放的影响研究进展[J].人民长江,2023,54(5):80-87

[7] Bird MS, Day JA. Impacts of terrestrial habitat transformation on temporary wetland invertebrates in a sclerophyllous sand fynbos landscape [J]. Hydrobiologia, 2016,782(1):169-185

[8] Kumwimba MN, Li X, Wang W,. Large-scale hybrid accidental urban wetland for polluted river purification in northern China: Evidence and implications for urban river management [J]. Environmental Technology & Innovation, 2021(598):101542

[9] Pretorius L, Brown LR, Bredenkamp GJ,. The ecology and classification of wetland vegetation in the Maputaland Coastal Plain, South Africa [J]. Phytocoenologia, 2016,46(2):125-139

[10] 翁许凤.基于碳汇理念下的城市景观生态设计应用研究[D].天津:天津大学,2012:1-72

[11] 王琳.低碳视角下泰安泮河中央公园规划设计研究[D].泰安:山东农业大学,2023:1-98

[12] 李智广,王海燕,王隽雄.碳达峰与碳中和目标下水土保持碳汇的机理、途径及特征[J].水土保持通报,2022,42(3):312-317,380

[13] Zhao D, Cai J, Xu Y,. Carbon sinks in urban public green spaces under carbon neutrality: A bibliometric analysis and systematic literature review [J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2023,86:128037

[14] 黄通,曹悦,刘峰.碳中和主题公园——北京温榆河公园·未来智谷(一期)设计探索与实践[J].风景园林,2022,29(5):59-63

[15] Chon J, Choi YE, You SJ,. Exploring low-carbon landscape design: focus on an urban waterfront area[C]//ENVIRONMENTAL IMPACT 2014. Ancona, Italy, 2014:395-407

[16] 王贞,万敏.低碳风景园林营造的功能特点及要则探讨[J].中国园林,2010,26(6):35-38

[17] Van d BRJG, Verbrugge LNH, Ganzevoort W. Assessing stakeholder perceptions of landscape and place in the context of a major river intervention: a call for their inclusion in adaptive management [J]. Water Policy, 2020,22(1CD):19-36

[18] 王崑,王静,张九玲,等.弹性设计理念指导下的城市河道景观规划设计探索[J].生态经济,2018,34(10):229-236

[19] 夏祖伟,杨平,朱勍,等.城市内河生态环境治理规划及措施研究[J].人民黄河,2020,42(10):81-85,91

[20] 胡丽香,任鹏,翟苹.高效精准的城市河流生态景观构建方法研究[J].人民黄河,2023,45(5):103-107,114

[21] 李云,李春明,王晓刚,等.河湖健康评价指标体系的构建与思考[J].中国水利,2020(20):4-7

[22] 杨子杰,周滨荣,魏军,等.平原水网地区生态河道碳足迹量化与评价[J].水利与建筑工程学报,2023,21(3):216-225

[23] 王铖洁,方红远,朱晔,等.基于层次分析法-模糊综合评价的苏北平原河流生态状况评估[J].中国农村水利水 电,2021(12):12-18

[24] 汪坚强,高学成,李海龙,等.基于科学知识图谱的城市住区低碳研究热点、演进脉络分析与展望[J].城市发展研究,2022,29(5):95-104

[25] 朱婧,刘学敏,张昱.中国低碳城市建设评价指标体系构建[J].生态经济,2017,33(12):52-56

[26] 赖小东,施骞.建筑产业低碳技术集成创新管理评价及测度分析[J].同济大学学报(社会科学版),2014,25(5):116-124

[27] 徐佳,崔静波.低碳城市和企业绿色技术创新[J].中国工业经济,2020(12):178-196

[28] 陈小龙,刘小兵,武涌.低碳建筑的价值评价方法与实证研究[J].建筑经济,2013(6):74-77

[29] 黄云凤,张项童,崔胜辉等.绿色城市评价指标体系的构建与权重[J].环境科学学报,2020,40(12):4603-4612

[30] 吴晓山.低碳旅游发展评价指标体系的构建[J].统计与决策,2011(13):47-49

[31] 王业耀,阴琨,杨琦,等.河流水生态环境质量评价方法研究与应用进展[J].中国环境监测,2014,30(4):1-9

[32] 彭文启.河湖健康评估指标、标准与方法研究[J].中国水利水电科学研究院学报,2018,16(5):12

[33] 中华人民共和国水利部.《地表水资源质量评价技术规程》:SL3952007[S].北京:中国水利水电出版社,2007:10

[34] 宋进喜,魏珂欣,邵创,等.河流可持续性评价指标体系与方法研究[J].人民长江,2023,54(5):40-46

[35] 黄建辉,高贤明,马克平,等.地带性森林群落物种多样性的比较研究[J].生态学报,1997,17(6):49-51,53-56

[36] 陈石.辽滨新城低碳生态规划指标体系构建研究[D].沈阳:沈阳建筑大学,2013

[37] 中华人民共和国水利部.SL/Z 679—2015堤防工程安全评价导则[S].北京:中国水利水电出版社,2015:7

[38] 假冬冬,杨俊,郝由之,等.冻融作用对我国北方季节性冰冻河流岸坡稳定性的影响:以松花江典型河段为例[J].湖 泊科学,2023,35(3):1072-1081

[39] Haitao W, Yuge H, Chengzhou G,. A low-carbon optimization design method for building roof insulation using comprehensive economic analysis model and evaluation index [J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2023,55

[40] 李港,陈诚,姚斯洋,等.基于压力-状态-响应和物元可拓模型的城市河流健康评价[J].生态学报,2022,42(9):3771-3781

[41] 陆威妤,刘博,苏晓鹭,等.基于ESG理念的河流健康评价体系构建[J].人民长江,2023,54(6):34-40

Index System and Evaluation Method about Low-Carbon Design of Urban River Waterfront

LIU Qian-chi1, CAI Jun1*, SHEN Shi-jia2

100083,

As global climate change intensifies, low-carbon design across various sectors is emerging as a crucial area of research for sustainable urban development. This paper thoroughly examines the current state and challenges of urban river waterfront landscape design, considering both the existing issues in urban river landscapes and the inadequate evaluation standards for low-carbon design. Employing research methods such as the Analytic Hierarchy Process among others, it establishes a comprehensive low-carbon landscape evaluation index system for urban river waterfront spaces. This system includes four secondary indicators: ecological health (B1), revetment safety (B2), low-carbon technology application (B3), and sustainable development (B4), along with 16 tertiary indicators such as water quality compliance rate (C1), riparian vegetation coverage (C2), and biodiversity index (C3). The study also defines the quantitative standards and weights for each indicator. By offering a quantitative evaluation method based on the Low-Carbon Landscape Design Index (LDI) for riverfront spaces, the research provides a theoretical foundation for effectively reducing carbon emissions and enhancing the efficiency of landscape carbon sinks during planning and construction. These findings significantly contribute to the implementation of policies aimed at "carbon peaking and carbon neutrality goals," reinforcing the concept of green and sustainable development.

Urban rivers; waterfront space; low carbon landscape; evaluation index system

TU986

A

1000-2324(2023)05-0765-09

10.3969/j.issn.1000-2324.2023.05.017

2023-05-08

2023-11-11

刘芊池(1997-),女,硕士研究生,风景园林方向. E-mail:liuqianchi1025@foxmail.com

Author for correspondence. E-mail:juncai@bjfu.edu.cn

——《势能》