潜山油藏开发后期驱油、储气及地热利用协同联动探索

崔 刚 吕传炳 杨莹莹 程相振 崔昕玥 王贵阳

(1.中国石油华北油田公司;2.中国石油集团经济技术研究院;3.中国石油河北销售公司廊坊分公司)

2022 年,我国原油、天然气对外依存度分别高达71.2%、40.5%。为了保障国家能源安全及“双碳”目标顺利实施[1],能源企业着力加大油气勘探开发力度,加快清洁能源利用,积极推进提高油气藏采收率和清洁能源协同利用领域的研究与应用,寻求技术突破,为国家提供更加坚实的能源保障基础[2]。

“十二五”以来,国家经济发展及绿色低碳生产要求不断提高,清洁能源替代、储气库调峰及CO2埋存业务进入新的发展阶段[3-4],为潜山油藏提高采收率带来了新的机遇。我国储气库建设发展于20 世纪90 年代初[5],虽起步较晚,但随着需求持续加大、建造技术不断完善、建设运行日趋成熟,地下储气库建设逐步加快。我国已建成的储气库类型较为单一,以气藏型为主[6]。油藏型储气库是近年发展形成的新型储气库,可协同天然气驱油提高原油采收率一体化建库,也被称为协同型储气库[3,7]。

华北油田地热资源丰富,近年积极探索油气开发与清洁能源协同发展,开展了潜山油藏降压开采与地热利用联作、注气开发与储气库调峰协同等方面的技术攻关,以期大幅增加油气产量,加强清洁能源综合利用[8]。

1 驱油储气地热协同建设储气库的技术内涵

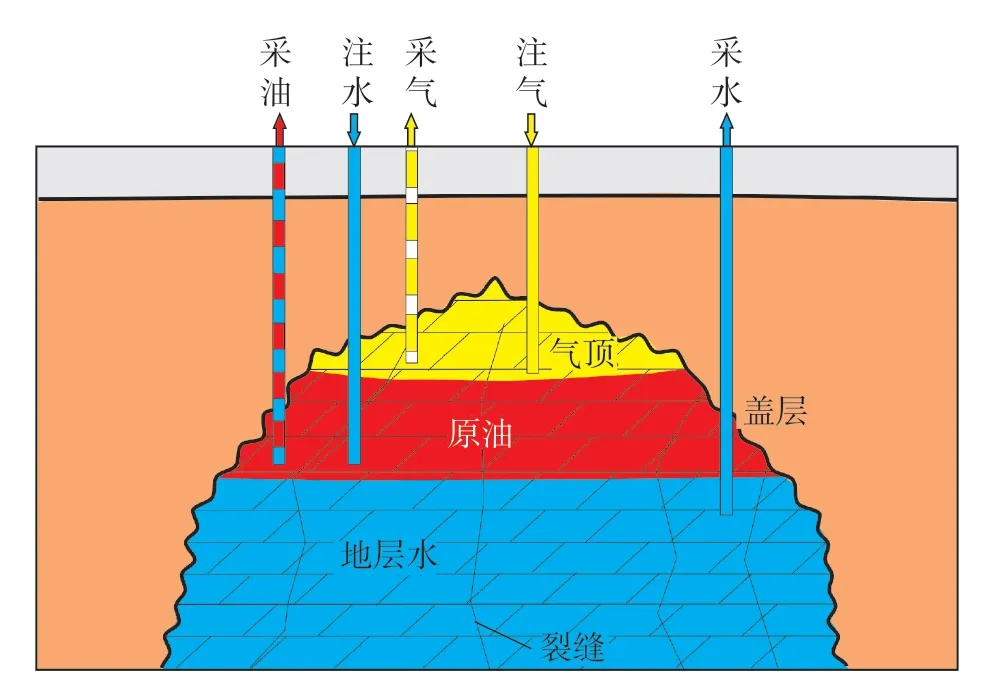

国外气藏型储气库建设起步较早,历经百年发展,形成了与地质特点相适应的配套建库技术[9]。我国地质条件复杂,建库气藏普遍存在构造破碎、埋藏深、储层非均质性强、开发中后期水侵等问题[10]。由于地下剩余油潜力巨大,建库注气的同时如何统筹实施驱油、调水、地热资源利用,达到效益最大化,是我国储气库建设中需要重点考虑的问题[11]。本研究借助多学科融合的缝洞预测技术,以华北油田潜山油藏为例,创新潜山油藏特高含水开发后期降压开采及注气理论,建立储气库盖层应力—质量综合评价模型,探讨潜山油藏驱油储气地热协同建库的可行性(图1)。

图1 驱油储气地热协同建设储气库示意图

1.1 任丘潜山油藏地质背景与开发概况

华北油田所处的渤海湾盆地是我国新增石油储量超亿吨的三大盆地之一,油气资源丰富[12-13]。潜山油藏位于冀中坳陷中部,是饶阳凹陷中央隆起构造带上发育的大型潜山构造[14]。潜山走向为北东—南西向,长38.5km,宽6~7.5km,圈闭面积210km2,圈闭幅度1913m,为冀中坳陷最大的潜山圈闭,包括块状底水特征的雾迷山组油藏、层状边水特征的府君山组和奥陶系油藏,具有得天独厚的地质条件。任丘潜山油藏经历早期高效开发后,含水快速上升,产量快速递减,生产成本大幅增加。油藏经过40 多年水驱开发,受裂缝非均质性影响,中小缝洞中的剩余油无法采出,地质储量采出程度为30%,综合含水率为94.8%,剩余地质储量为3.8×108t,伴生地热资源为6410×108GJ。

1.2 潜山油藏建设储气库难点

任丘潜山油藏埋藏深度较深,大多位于4000m左右,深层碳酸盐岩储层多为缝洞及高角度构造裂缝,孔洞裂缝发育,采用常规技术方法难以有效刻画孔洞裂缝空间。由于边底水能量强,地层水沿高角度裂缝纵窜横侵,造成储气库关键参数精准落实存在困难。建库前地层原始压力范围为31~34MPa,属于正常压力系统,钻井过程中极易发生钻井液漏失等复杂情况;建库后注采运行压力高、井温高,需要承受周期性变化载荷的冲击,对注采完井工具、管材、固井质量等要求高。针对边底水侵入和高温、高压周期性注采的工作模式,需要开展储气库运行机理及注采管柱的安全敏感性分析,保障储气库安全高效运行。

此外,潜山油藏开发后期水驱效果差,降压开采后大量产出液采用回注方式注入地下,同类型油藏大幅度提高采收率尚无先例。在复杂地质条件下建设储气库的同时如何提高采收率、处理大量采出液等,是建库首先要考虑的关键问题。

1.3 潜山油藏建设储气库阶段划分

根据驱油、储气及地热利用协同机理,可将储气库建设分为3 个阶段。第一阶段为注气驱油阶段,利用气驱效率高于水驱效率机理,在潜山构造高部位采取注气重力驱,形成气、油、水3 个流体分布带,形成的油环带可提高采收率,有效挖潜潜山剩余油;第二阶段为储气调峰阶段,注入气体在构造顶部形成储气库,充分发挥储气库的调峰作用,大幅缓解京津冀地区天然气供求压力;第三阶段为地下采出热液有效利用阶段,地热水可为油田运输管线及京津冀居民提供生活伴热,加强地热资源的再利用。

2 驱油储气地热协同建库关键技术

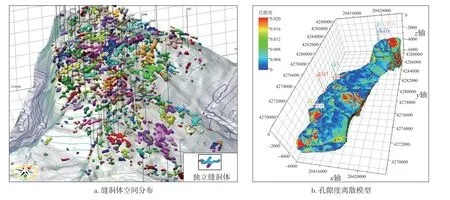

冀中坳陷潜山雾迷山组开发后期,更加侧重潜山缝洞体剩余油潜力研究,缝洞如何定量刻画、缝洞与基质双重介质如何建模、剩余油分布潜力不明确等问题制约了潜山剩余油动用。借助多学科融合的缝洞预测技术,应用叠前、叠后地震资料开展裂缝孔洞定量刻画技术,建立不同级别缝洞体门限,完成缝洞体积定量描述。将缝洞预测结果与离散裂缝网络建模技术相结合,形成任丘超大型潜山双重介质地质建模技术,识别潜山开发后期剩余油分布规律,精准评估缝洞体内剩余油潜力,为进一步提高潜山油藏采收率奠定坚实的地质基础。

2.1 潜山油藏缝洞预测与双重介质建模结合的精细油藏描述技术

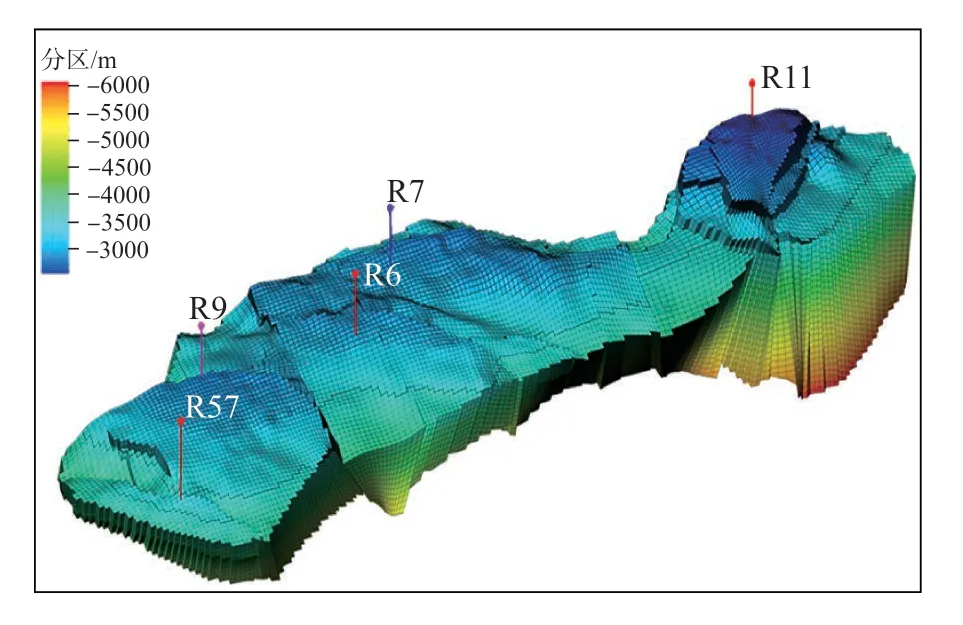

2019 年以来,华北油田集中开展储层缝洞精细描述工作,借助区域三维地震处理解释资料,应用高斯梯度、调谐振幅、多尺度分解的超光谱图像检测、叠前AVO 反演属性、叠后地震属性等分析技术,形成了一套可精准刻画潜山缝洞体的精细油藏描述技术(图2a)。结合裂缝预测结果,利用离散裂缝网络建模技术建立裂缝模型,地质模型精度由原来的50m×50m×2m 提高至30m×30m×1m。将油藏数值模拟高速计算集群与云计算技术相结合,模拟大规模并行运算,成功实现了由粗化的160 万节点提高至2000 万节点以上的潜山油藏高精度高速数值模拟(图2b)。充分利用已钻井测井、岩心等资料及缝洞显示情况,定量刻画任丘潜山Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级缝洞体,其中Ⅰ级缝洞体852 个,总体积为52.92×108m3(图2)。

图2 任丘潜山缝洞体立体雕刻空间分布及离散裂缝模型

通过缝洞预测结果与已钻井实际裂缝对比分析,裂缝预测符合率达83%。缝洞展布方向与断层走向一致,主要以北东向为主,具有地层流体沿构造裂缝进一步溶蚀成缝洞的特点。裂缝以高角度缝为主,受断层、水平溶蚀、风化淋滤等切割和沟通作用,实现了在空间上精细刻画任丘潜山缝洞体发育特征的目的。

2.2 潜山油藏注气提高采收率与储气库协同开发及配套技术

2015—2020 年,华北油田通过创新潜山油藏特高含水开发后期注气理论,明确了水驱后小缝洞和基岩中残余大量原油。传统潜山油藏注气提高采收率以单纯注气提高采收率研究为主,注气开发可借助驱动压差、重力作用,改变驱动方向、改善流动条件,降低原油黏度。利用潜山真实岩心开展双重介质可视化平面物理模拟,结果表明:水驱主要沿大的裂缝通道窜进,裂缝系统是水驱产量的主体,微裂缝内剩余油无法有效驱替;气驱主要动用裂缝系统中油膜状和连通性较差的孔洞剩余油,可有效驱替存在于岩块系统中微细裂缝内的剩余油。

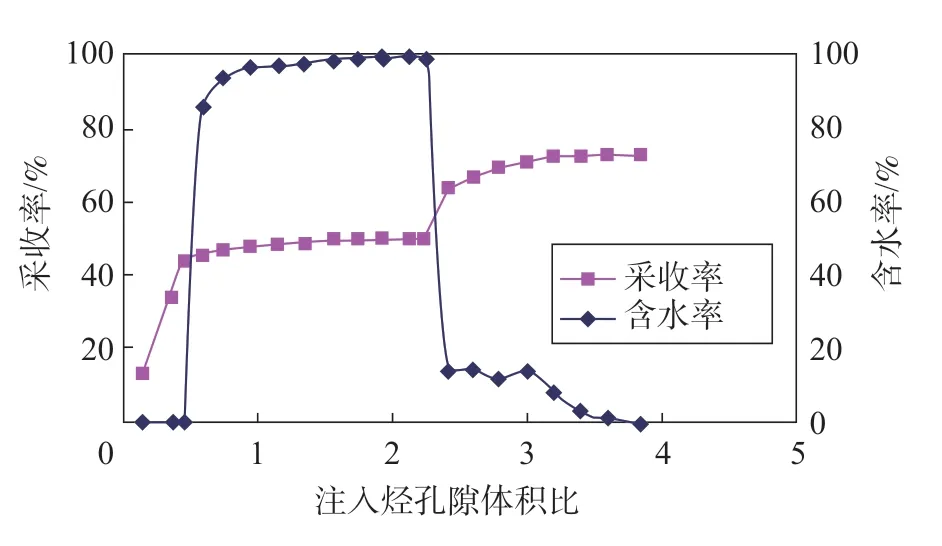

通过开展注采气速度敏感性实验,明确了随注气速度的增加,驱替效率增加,但当注气速度增加到一定程度后,驱替效率几乎不再增加;当采气速度增加到一定程度时,采气速度越高,则水驱气效率越低。在注采循环过程中,注入气量和采出气量均随注采周期而增加,但增加速度随注采周期而减缓,底水驱时采收率为49.87%,再进行顶部天然气驱可提高采收率22.64%(图3)。前期快速注气驱油形成一定厚度的富集油柱,中期逐步降低注气速度,控制油气界面缓慢推进,油水界面稳定,保证油井开发效果,后期快速注气达容达产,以期实现潜山油藏大幅提高采收率与调峰供气一体化。

图3 水驱后注气采收率和含水率变化

2.3 潜山油藏持续降压开采与地热联作开发及配套技术

潜山油藏开发后期存在采出水回注沿大裂缝无效循环、中小裂缝储量动用程度低、高温采出液的地热资源未得到有效利用等问题。自油藏开采至今,主要以潜山边部均匀水驱,保持高压力水平开发为主,为有效缓解无效水循环以及提高采收率等攻关,2020 年起持续开展潜山油藏开采试验研究。

理论上通过降压开采可减少对中小缝洞与岩块系统的干扰,改变大裂缝渗流能力,发挥中小缝洞及岩块系统的生产潜力[15],提高采收率。实际研究中通过创新潜山油藏特高含水开发后期降压开采理论及改变油藏驱动方式,利用裂缝的差异性闭合效应,使弹性力、重力和毛细管力的驱油作用得到更好发挥。降压开采后,天然水压充分发挥重力作用,驱动比较均匀缓和[16]。油藏同时发生3 种动态变化过程,分别为人工驱动向天然驱动的转化过程、岩块自吸排油作用的发挥过程、弹性排油作用的释放过程。降压开采过程中,地层上覆有效压力增大,储层裂缝开度减小,大裂缝开度降幅达到60%,中小裂缝开度降幅仅20%,充分发挥中小裂缝的弹性排油作用。

在明确降压开采增油的前提下,陆续在任丘雾迷山、八里庄等潜山油藏进行了控注、停注降压开采试验,其中任丘、八里庄西油藏地层压降较大,提高采收率幅度为0.4%~1.86%,累计增油200×104t。在引入地热水利用的联作技术后,通过筛选油藏的水体倍数介于30~150,地层温度大于70℃,井筒基础情况满足提液生产,地面具备采出液换热和回注路由,并具备配套油水分离处理能力等硬性指标。进一步梳理了降压开采油热联作适宜的油藏、井筒、地面条件,重点针对任丘及河间潜山地热市场,筛选出条件适宜的潜山区块。以任丘潜山为例,尽量不新钻地热井,依托原有油气生产井,实现任丘油田油藏内大规模提液降压,计划整体提液降压开采提液井8 口,总提液量可达12000m3/d(100℃)。采出液利用油田现有路由运送到任17 计量站进行油水分离,应用旋流分离处理工艺,脱出采出热液输送至石油新城区供暖,预计可供暖面积为257×104m2,换热后油田采出液调至长洋淀潜山回注。

3 潜山油藏驱油储气地热建库可行性分析

3.1 超深边底水潜山气藏改建储气库库容参数评价方法

超深边底水潜山气藏地质条件复杂,具有双重介质、底水能量强、裂缝发育且处于开发后期等特点,地层水沿裂缝纵窜横侵,储气库库容关键参数落实困难,急需开展库容参数优化设计技术以及圈闭密封性综合评价技术,通过建立储气库盖层应力—质量综合评价模型,录取沉积环境、岩石岩性、泥质含量以及裂缝发育程度等关键指标对决定盖层岩性、厚度、孔渗以及排替压力等关键参数运用层次分析法计算权重,建立枯竭油气藏储气库盖层综合适宜度等级评价标准,在运营期加强储气库密封性投资和监测[17-18]。同时通过室内物理模拟实验获取相关设计参数,根据已有认识利用油气藏工程方法计算库容并利用雁翎潜山油藏注气先导实验获得相关经验及参数,采用3 种孔隙度类比方法重新计算库容,突破常规深度界限,多方面开展库容评价,创建底水潜山储气库建库参数评价方法,库容参数设计误差由26%降低到5%。

3.2 超深储气库优化运行及风险管控技术

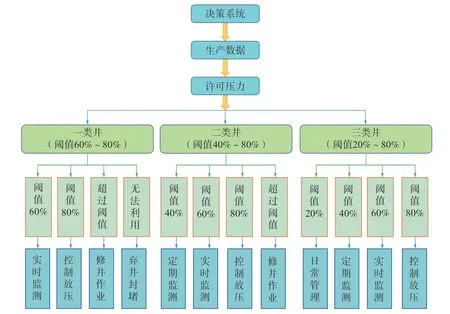

研制超深超高温储气库用注采管柱及配套工具,解决了周期性大流量条件下深井注采管柱密封难题。通过加强结构设计,采用油管挂、气密封油管、井下安全阀、滑套、锚定密封、永久式封隔器、磨铣延伸筒、无投捞球座、仪表挂等配套工具,监测和保护注采管柱,形成超深超高温条件下配套适用系列工具,保障地下管柱安全。进一步总结高速注采条件下的气水运移规律,揭示气库运行影响因素;建立环空压力管理决策机制(图4),优化单井储气库配产配注,指导储气库高效运行;创新超深注采管柱安全评价技术,形成地下—井筒—地面三位一体的风险管控体系。

图4 环空压力管理决策系统图

3.3 超深储气库驱油储气地热协同发展

在前期精细雕刻缝洞体落实剩余油的基础上,油田利用借助注气驱油,在不同阶段调整注气速度与采油速度,既保证油井开发效果又能实现快速注气达容达产。此外,伴随油气生产过程中每年采出数以千万立方米高温,蕴含大量绿色可再生的、可循环利用的余热资源,开展余热利用研究,结合油田现有规划,采取“整体部署、分步实施”的思路,将地热井、换热站、油田管线进行区域整合,同时对井筒、举升以及地面配套工艺进行优化,实现多套地热资源和油田集输余热综合利用,实现全密闭、高效的高温复合采水无压全回灌潜山地热资源梯级利用。

2020 年开展了留北高含水潜山井采出液余热规模利用,建成留北地热站,按工艺流程分为地热水采集、气液分离、地热发电、换热维温、污油回收、尾水回注等6 个系统,占地21.5 亩(14333.3m2),设计规模6000m3/d,建立了潜山油藏注气开采—余热利用—回注闭环模式。

4 一体化协同建库的优势

4.1 大幅度提高原油采收率

通过千万级网格高精度数值模拟(图5),指导机理模拟、注气方式、井网部署、参数优化、防止气窜等各项实验研究。运用复合立体注采井网、点弱面强注气、平衡聚油、多井慢采控锥、界面变速调控、补气压锥、动态井段等创新技术,保持油气界面稳定推进。采取在潜山构造高部位裂缝发育区部署储气库注采气井,确保实行自上而下的垂直驱替,同时在圈闭溢出点附近部署排液井,防止富集油溢出。预计十年内提高采收率达20%以上,较优化前提高4.3 个百分点。

图5 任丘潜山整体模型

2020 年开始逐步应用潜山注气技术,充分利用现有井网,按照顶注低采注气模式,优先驱替顶部油藏和锥间带甜点区剩余油,推导最优注气量计算公式,支撑现场实施。因天然气气源问题,2020年开展注氮气先导试验。某井按照顶注低采模式注气,共注气6 轮次,累计注入氮气584×104m3,注气前单井日产油小于1t,注气后单井日产油最高达16.6t,阶段累计增油1.5×104t。

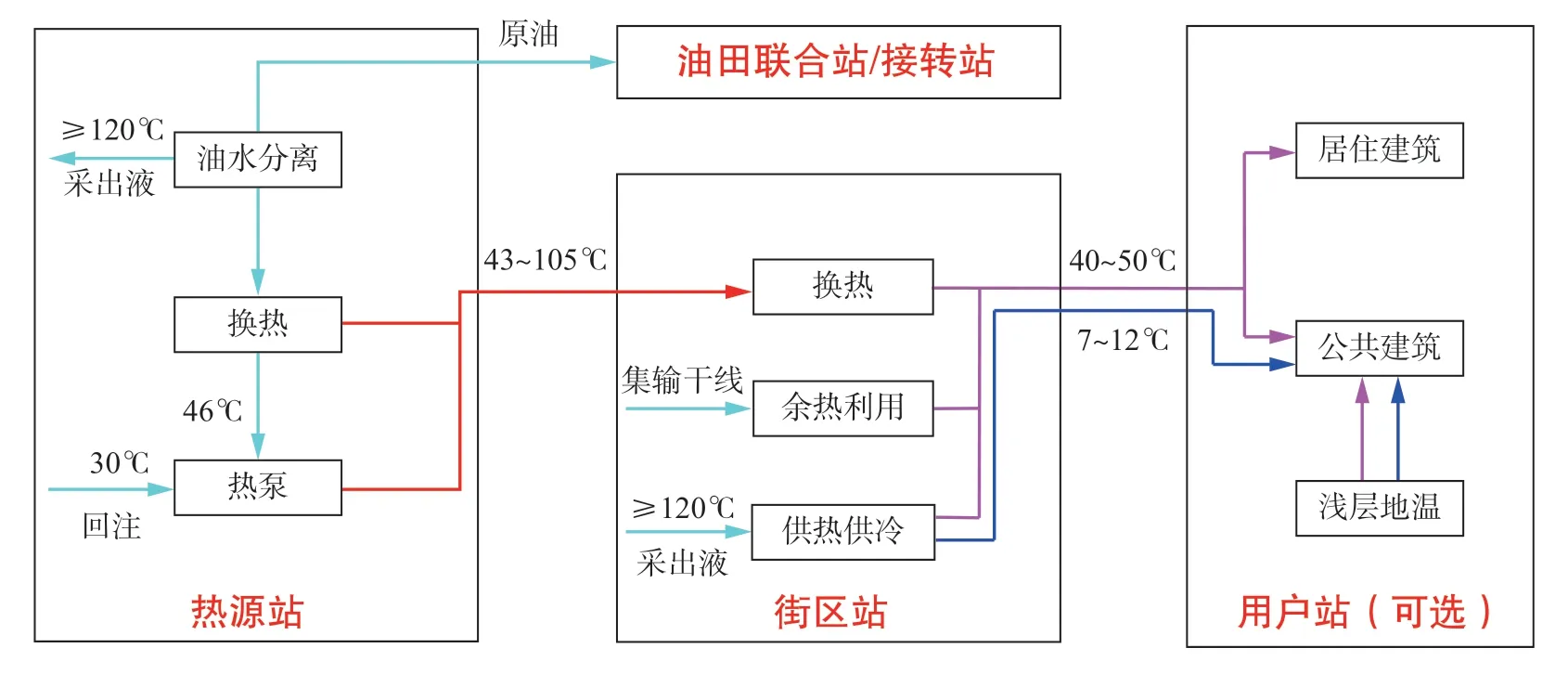

4.2 提高清洁能源综合利用和缓解供暖压力

在潜山油藏降压开采过程中,日调水量达1.7×104m3,需投入地面管线建设维护等开支。为避免大量高温采出液的浪费,建立了降压开采与地热资源利用联作工艺流程。在“隔山调水、降压开采”提高采收率的基础上,高温采出液回注之前,通过为周边建筑生活换热供暖和油田低温输油管线伴热的方式(图6),充分利用地热清洁能源,减少CO2排放。

图6 热源站油、热联采及余热梯级利用流程示意图

自2020 年冀中潜山油气藏提高采收率与清洁能源综合利用项目实施以来,全面评估并掌握冀中凹陷地热资源总量及分布特点,初步建立资源评价与开发利用体系,潜山地热开发利用进入全面推广阶段。现已投入运行地热供暖项目6 个,在冀中地区建成了205×104m2/a 供暖能力,利用地热能折合标准煤5.11×104t,减排CO2量14.15×104t。预计到2025 年,通过地热综合能源利用,冀中地区可建成5500×104m2/a 供暖能力,可利用地热能折合标准煤55×104t,减排CO2量150×104t。

在地热开发过程中,充分利用任丘潜山油藏采出水外调干线余热,建设油田生产余热利用示范项目——石油新城一期项目,开创性运用以油田采出液余热为基础热源的供暖方式,进站温度82℃,出站温度40℃。于2020 年11 月试运供暖,截至2022 年底,总供热面积达63.2×104m2。

华北油田进一步统筹考虑油田生产系统管道、站内维温伴热需求,建立了跨区域调运高温产出液技术、高温产出液进站换热工艺、高温产出液带低温产出液技术,充分利用地热资源,实现了冀中地区加热炉燃油全部替代。2017 年以来,通过充分利用潜山油藏高温产出液余热,停运118 台燃油加热炉,年节约燃油5.3×104t,累计节约燃油26.5×104t,油田生产系统趋向绿色环保发展。

5 结束语

华北油田积极探索潜山油藏开发后期驱油储气地热协同联动,创新形成了3 项关键技术:一是多学科融合的缝洞预测技术,应用叠前、叠后地震资料对裂缝孔洞定量刻画,明确不同级别缝洞体门限,完成缝洞体积定量描述;二是建立任丘超大型潜山双重介质地质建模技术,将缝洞预测结果与离散裂缝网络建模技术相结合,寻找潜山开发后期剩余油分布规律,形成一套潜山开发后期油藏缝洞体内剩余油精准评估技术;三是建立潜山油气藏降压开采与地热开发联作配套技术,优化地下水循环的同时充分利用地下清洁能源。

通过系列技术的持续创新与实践应用,积极探索新型储气库建设,实现驱油、储气及地热联动。在储气库建造设计时,加强顶层设计,实施相关理论介入、关键技术优化、技术标准制定及管理模式创新等工作,以期进一步降低储气库投资,提升安全环保性,在加快数字化、智能化储气库建设的同时,真正意义实现潜山开发后期油田采收率大幅提升,为京津冀天然气调峰保供、推进绿色环保清洁发展“加油争气”。