中国西南与东盟高校体育交流合作的问题与对策

徐喜梅

(曲靖师范学院 体育学院,云南 曲靖 655011)

0 引 言

我国西南与东盟国家拥有较长的边界线,具有交流互通的天然区位优势和文化的亲缘性,在中国-东盟自由贸易区建设的推进和“一带一路”倡议实施下,区域的文化交流得到了加强,双方高等教育交流和合作的广度和深度不断增加.体育文化在跨境交流合作中具有独特的强化沟通交流、融洽双边关系、推动外交等价值.另外,体育文化交流可以推动体育产业的发展,为自由贸易区提供人流、物流和资金流,促进中国-东盟贸易的发展,强化中国-东盟命运共同体意识,服务区域的安定团结.把握中国西南与东盟国家高校体育合作交流的当前状况,分析当前问题并提出策略,为打造高质量的教育合作,提升高等教育国际影响力,促进民心相通,发挥教育在构建人类命运共同体中的重要作用,推动中国-东盟区域高等教育的整体发展具有重要意义.

1 中国西南-东盟高校体育交流合作的机制

中国西南-东盟间高校体育合作交流是以教育和体育的交流合作为依托进行.这些交流合作离不开双方合作交流的机制,具体现状从组织基础、政策制度和运行方式来进行论述.

1.1 组织基础

中国-东盟高校的体育交流合作是以双方高等教育共同体建设为前提的,组织团体的构成以高等教育的区域组织合作团体为基础.在国家层面,主要有中国-东盟中心、东南亚高等教育协会、东南亚教育部长组织、东盟大学联盟(AUN)等[1].这些团体分别致力于促进区域间各国在教学、科学研究、公共服务,以及教育科学和文化合作和人力资源的整体开发等方面.在高校层面上,其组织机构主要为双方各合作高校.

1.2 政策制度基础

中国西南-东盟高校体育交流合作的政策制度上,以高等教育合作交流的政策制度为基础,主要有双联制学位制度、学分互换计划、学历与学位互认以及中国和东盟国家的高等教育质量评估体系[2],另外,合作高校的相关政策制度等也是合作的制度的重要内容;在体育交流合作方面的政策制度上,主要有体育合作备忘录等.这些政策制度为双方开展高等学校体育合作办学、人才培养等提供了保障.

1.3 运行方式

在国家层面上,双方高等教育的合作运行主要是通过年度领导人会议、年度部长级会议和工作层对话会议等方式进行.年度领导人会议是双方关系发展的战略规划性会议;年度部长级会议主要是协商关于本部门的合作愿景与行动;中国-东盟工作层对话会议主要涉及五个平行对话和合作机制:高官协商、商务理事会、合作委员会以及经贸、科技联委会[2],这些是双方沟通、合作的对话平台和合作机制.在区域合作方面,主要以高等教育的区域合作组织、合作团体为依托,进行组织内的合作和交流.在高校层面上,主要是以高校为依托,双方校内各学院相互协商沟通交流,通过签订协议开展联合办学、境外实习、学生交换、留学生学历教育、科研合作、学术交流等活动.在高校体育交流方面,主要是以学校为依托,打造相关基地(例如曲靖师范学院的南亚东南亚体育人才培训基地)、平台、中心、联盟(例如,2021年4月19日中国-东盟中心和海南大学联合倡议成立“中国-东盟体育文化发展联盟”)或协会等,并通过体育文化交流周(例如2019年12月由云南大学南亚东南亚大学联盟主办的2019年云南大学南亚东南亚大学联盟体育文化交流周活动)、体育品牌赛事活动的开展等进行合作交流.

2 中国西南-东盟高校体育交流合作的内容

查阅相关研究文献发现,中国西南-东盟的合作主要体现在体育赛事活动、民族传统体育、人才培养基地的合作三个方面[3].在这些体育合作中高校扮演了重要的角色,以高校为依托开展的体育交流合作的主要内容有体育教育教学、体育训练比赛、体育文化交流和体育科研等几个方面.在合作办学体育教育教学方面,双方进行了包括留学生学历教育、教育实习、人才培训、互访交流等;在体育训练比赛方面开展的内容中包括高水平人才培养训练、民族传统体育及其他体育项目的训练和比赛等;在体育科研方面开展的形式有:学术会议交流、学术讲座或论坛、科研项目、科研基地、科研中心或平台建设等.其开展的类型多样,规模不断扩大,但由于文化差异与认识不足和国家间交流政策的约束等,合作交流仍存在诸多障碍.

2.1 体育教育方面的交流合作

在中国西南-东盟高校间教育合作方面,云南、广西、贵州等地高校与东盟高校之间广泛开展合作办学,在合作办学协议下,双方部分高校吸纳了体育专业的留学生,其中东盟与广西合作办学的体育专业包括体育教育、运动训练、体育保健、体育文化交流、休闲体育等方面[4].另外高校间学生的体育教育实习和学生互换也是双方体育教育交流合作的重要内容.广西、云南、贵州等高校与泰国、老挝等国家开展体育教育实习,其实习的内容有语言、体育教育理论、体育技能的学习和体育课程教学的实习等.例如,广西体育高等专科学校自2017年起就与泰国清迈体育学院开展“2+1”项目的学习和实习交流.

2.2 体育比赛方面的交流合作

在体育比赛方面,中国西南以广西、云南等地为桥头堡,与东盟国家间举办了包括马拉松、武术、龙舟、篮球、足球、羽毛球等比赛[5],在众多体育比赛中,中国西南-东盟高校双方的交流形式主要为高校学生作为运动员或高校作为承办方参与.另外,单纯高校间的体育比赛也是双方体育比赛方面交流合作的重要内容,例如,2022年12月“中国-南亚东南亚国家大学生友好运动会”联盟在昆明理工大学成立,在此之前,已连续举办五届“澜沧江-湄公河大学生友好运动会”,联盟将以体育比赛和教育文化交流为纽带,强化中国与南亚东南亚国家间的合作.再如泰国东方大学校庆时开展的中国、泰国、老挝、越南四国高校的篮球比赛等.

2.3 体育科研方面的交流合作

中国西南-东盟高校在体育科研方面的交流合作以学术会议、学术讲座或论坛、科研基地、科研中心或平台建设等为途径来进行.其中,双方高校和高校师生作为承办方和参与者在学术会议、讲座或论坛中进行体育科研交流.例如,2019年12月由云南大学南亚东南亚大学联盟主办的2019年云南大学南亚东南亚大学联盟体育文化交流周活动,活动内容主要包括体育文化讲座和体育教学交流系列活动,趣味田径友谊赛.又如,2022年5月28日,由广西师范大学承办的“2022年东盟体育科学大会”,大会借助学术会议交流平台,及时把握中国-东盟体育科学研究发展动态.再如,2022年8月24日,在贵阳贵安永久会址举行“中国-东盟民族传统体育文化展演暨交流发展论坛”.高校科研基地、科研中心和平台的建设多以一方为主导,以科研项目为依托,以促进双方交流合作、强化区域体育服务地方能力为目的来建设,主要建设的类型有区域体育文化研究、体育旅游、体育人才培养等相关中心、基地和平台.

3 中国西南-东盟高校体育交流合作中存在的问题

当前我国已经同东盟国家建立了不同层面的高校体育交流机制,体育交流已经改变了原有计划经济时期政策性与地域性双重限制的局面[6],区域间的合作交流加强.但是仍存在着区域间体育交流进展及活动主导者不均衡、赛事活动与部分地区不稳定、体育组织发展过于依赖政府合作组织,缺乏独立性等问题,再加上地区文化差异和疫情的影响,使体育交流合作困难重重[3].

3.1 体育教育交流的问题

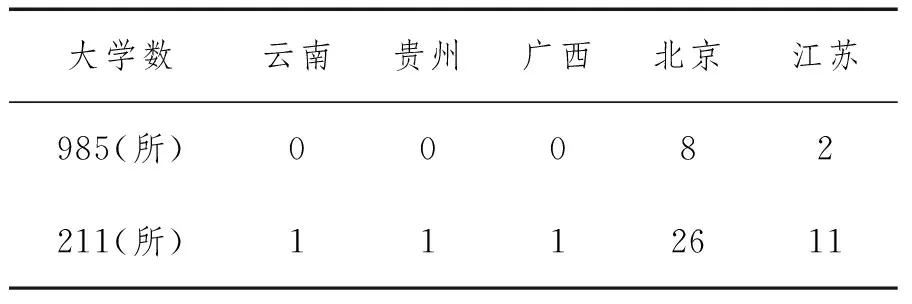

相关资料表明,中国高等教育国际化合作中存在着区域人员流动单一,经费投入不足,合作结构关系与运行方式不健全,质量缺乏保障等问题[7].在中国西南-东盟高校的体育教育合作交流中,由于我国西南地区高校办学质量层次不齐,整体办学水平低于北上广和江浙等地(例如在985、211大学中,广西、云南、贵州三省没有985大学且仅有3所211大学,见表1),专业设置、师资配备、硬件设施等均处于劣势;其体育专业设置也过于集中,交叉学科设置较少[4];再加上来华高校留学生专业分散,人员不集中,在留学生体育教育教学的课程设置、教学内容与培养目标上很难做到针对性,不能满足留学生实际需要.另外,留学生的体育教育管理机制不健全、中国-东盟教师教育标准尚需研制、教学效果和质量缺乏评估认证的标准等,使得中国西南-东盟高校体育教育交流合作质量难以得到保证.因此,在中国-东盟的国际教育合作中,应完善其教育交流合作机制,加大对西南国际教育合作项目的经费,人才,设备等的投入,进一步拓宽与东盟各国的高等教育合作,提高留学生体育教育的专业化水平.

表1 西南地区高水平大学数量与对比

3.2 体育赛事交流的问题

中国与东盟各国虽合作开发了一系列体育赛事,但远未达到世界知名品牌赛事的影响力[8],并缺乏宣传路径.随着“一带一路”倡议的推进,中国与东盟国家对从事文化交流的高素质人才的需求越来越大,但有知识有能力的新型体育人才相对稀缺,阻碍中国与东盟体育事业交流[9].西南高校中交流互通的师资缺乏,高校间长效的人才共享机制尚未形成,在校教师缺乏专门从事中国-东盟体育外事交流的培训机会,使得在中国-东盟高校的体育赛事交流中缺失体育赛事翻译、体育赛事推广与宣传人员等.

3.3 体育科研与文化交流的问题

在双方高校间的体育科研和文化交流方面,缺乏高校间体育科研的互通和合作,其交流的主要途径是论坛、讲座和会议等.在科研平台、基地和中心的建设上,由于文化和制度差异,其建设主要以一方高校为主导进行建设,针对双方的体育领域进行研究,缺乏双方共赢互利形式的科研平台和基地.另外,由于西南地区经济发展程度相对较落后,在体育科研上整体投入的资金少,难以筹建或维持后续的建设.

4 中国西南-东盟高校体育交流合作的问题分析

Kurowska-Pysz等人[10]指出边境地区可持续的、跨界和跨组织的合作是三组因素同时相互作用的结果:(1)人和机构;(2)跨境规划、程序和支持机制;(3)环境(邻近边境地区的历史亲和力和地理邻近性,邻国区域和地方层面的系统支持).中国西南-东盟国家有较长的边界线,双方可持续的、跨界和跨组织的合作与以上三组因素的相互作用密切相关,研究这三组因素中影响双方高校体育交流合作的问题,对推进其交流合作具有重要意义.

4.1 人员因素的制约

在体育合作交流的内容和问题整理中发现,双方合作交流的人员因素上,一方面,高水平大学的缺乏也使得西南高校内高水平人员的配备存在不足,中国西南-东盟高校体育教育交流的质量难以得到保障,体育高水平科研人员和体育赛事交流传播人员欠缺.另一方面,由于中国西南-东盟高校间师资交流培训机会缺乏,教师成长为交流互通人才的渠道阻塞.这两方面构成了双方体育交流合作的人员制约因素.

4.2 规划、程序和支持机制上的制约

从中国西南-东盟高校间的体育教育、体育比赛、体育科研交流合作来看,高校间的体育交流主要依赖政府和区域的组织机构,高校自身的体育交流合作缺乏制度、资金、平台等的支持,缺乏长效的体育交流合作规划和工作机制的固有程序,制约了中国西南-东盟高校的体育交流合作.

4.3 区域和地方层面系统支持的制约

在中国西南—东盟高校间的体育交流合作中,以广西、云南、贵州等地单一区域与东盟国家间的交流合作为主,较少见到三省联动与东盟高校间的交流合作,难以形成区域间的整体优势,进而扩大交流合作的规模和价值,使得体育交流的品牌效应缺失,难以构建跨境交流合作的体育文化品牌体系.在“一带一路”倡议下,西南各省已经意识到与南亚东南亚东盟各国合作交流的重要性和紧迫性,但是在具体的平台搭建、体育科研中心、人才培训基地等的建设上尚缺少实质性的制度、资金和机构的支持.

5 中国西南-东盟高校体育交流合作的推进策略

中国西南-东盟的交流合作有着历史的亲缘性和地理的邻近性,也有广泛的群众基础,但仍需采取措施消除跨境体育交流中人员、跨境规划、程序和支持机制以及环境等三组中的制约因素,推进双方合作交流,完善合作交流机制具有重要意义.

5.1 整合西南区域高校优势

西南各高校在体育交流合作上的整体实力较低,进行跨区域的资源整合,区域联动,形成区域的整体优势势在必行.具体措施上,一方面可以调查研究西南地区体育文化的优势,打造能与东盟融通的体育文化品牌,区域联动构建合理的体育文化品牌体系.另一方面,加快缩减人才短板.若西南高校能共享从事双边体育文化交流的新型外事人才,并组建专门的人才教育培训机构,可较快解决阻碍中国-东盟体育文化交流的人才缺乏问题.

5.2 建设中国-东盟体育文化交流管理与保障机构

中国西南高校缺乏与东盟高校长效的体育交流合作规划和工作机制的固有程序,应积极建立区域性的高校体育交流合作公共管理服务平台和保障机构,制定合作交流的层次、内容、方式、组织程序、开展流程、评价标准和机制等,确保中国西南-东盟高校之间有计划、有组织、有质量保障地开展体育交流和合作.

5.3 建设中国-东盟体育文化交流合作与科研平台

中国西南-东盟高校间虽有开展体育教育、比赛和科研等的交流,但在交流的直接性、规模和效应方面仍存在不足,需要畅通相互间的沟通渠道、扩大交流合作的规模和影响力.Elisa Bruhn-Zass等人[11]提出了高等教育虚拟国际化(VI)的概念,即使用信息和通信技术(ICT)实施的国际化.这为中国西南-东盟高校之间的体育文化交流合作提供了途径,即双方可以搭建体育文化交流合作和科研的数据库平台,通过互联网、区块链等技术将中国-东盟高校间的体育交流合作信息及时推送,既能联结国内各区域高校又能将东盟高校整合起来,能有效提升体育科研水平,搭建体育赛事传播交流平台,进而在一定程度上推进双方的交流和互通,达到双方共赢互利.