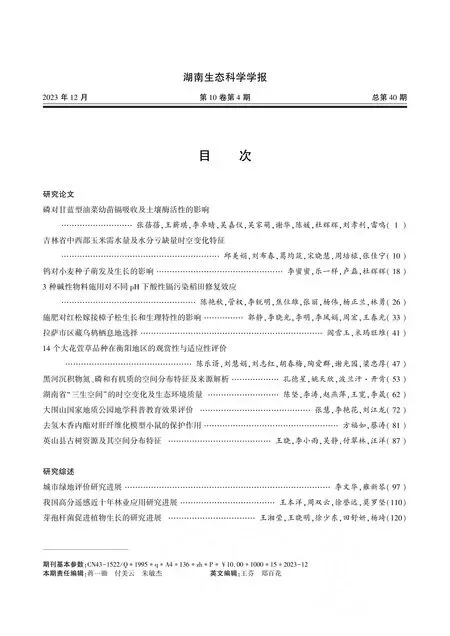

湖南省“三生空间”的时空变化及生态环境质量

陈坚, 李涛, 赵燕萍*, 王宽, 李晟

(1.南华大学 生态评价与景观规划研究所,湖南 衡阳 421001;2.南华大学 生态型区域-城市规划与管理衡阳市重点实验室,湖南 衡阳 421001;3.南华大学 松霖建筑与设计艺术学院,湖南 衡阳 421001)

在经济发展变化过程中,生产、生活及生态空间(“三生空间”)土地利用形态发生相互转变,土地利用结构及功能随之发生改变,进而影响区域的生态环境质量。探究“三生”用地之间相互转换的规律, 以及由此引发的生态环境效应异动,对优化国土空间规划及生态系统管理具有重要作用。

“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的国土空间规划目标的提出,标志着我国土地利用模式由生产主导型转向生产、生活、生态空间相互协调的“三生空间”模式。“三生”用地功能、结构转型及其生态环境效应在环境学、管理学、生态经济学、地理学等多学科领域备受关注。在研究区域上,以往研究主要集中在生态脆弱区如甘肃省[1]、新疆维吾尔自治区[2]等,以及具有相对独立性的生态单元如黄河[3]、湘江流域[4]等,抑或城市化集群水平较高的区域如长三角[5]、京津冀[6]、长株潭[7]等。研究主要采用“三生”用地转型结构、数量等特性,以及土地利用转移矩阵、动态度、重心迁移等方法展开。而在评价其生态环境效应时常采用植被净初级生产力、归一化植被指数、距离指数等单一指标直接测度,然而以上指标法所需数据量较大且缺乏对评价对象的整体评价。

湖南省处于东部沿海地区和中西部地区过渡带与长江开放经济带和沿海开放经济带结合部的“一带一部”特殊区位,在全国区域均衡发展中担负着重要的过渡作用。近年城镇化和工业化高速发展,经济快速增长,土地利用转型带来的生态环境影响显著。然而,土地利用转型引起了“三生空间”的哪些变化,变化的具体特征是什么,变化给区域生态环境质量带来了何种影响,对于这些问题目前尚缺乏定量评价。因此,本文采用专家评分法对各土地利用类型的生态环境质量指数进行赋值,利用生态环境质量指数法对区域生态环境质量进行评价。分析湖南省2000年、2005年、2010年、2015年、2020年5期土地利用数据,划分土地利用类型,构建转移矩阵和重心转移,探究“三生空间”用地功能转型的时空变化及其特征,结合土地利用转型的生态贡献率定量分析,评估湖南省2000—2020年“三生空间”变化对生态环境的影响。研究结果可为湖南省国土空间规划及生态系统有效管理提供支撑。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域

湖南省地处我国中部、长江中游地区,地理位置介于24°38′N—30°08′N,108°47′E—114°15′E,设有14个地级行政区,总面积为21.18万km2(图1)。湖南土地资源丰富,地形地貌类型多样,以山地、丘陵为主。湖南为亚热带季风气候区,年降水量充沛,水系发达,是长江中下游重要的调蓄性湖泊生态区,同时也是重要商品粮、棉产区。由于该地处在于长江水系共轭与分异的交错并存之节点,因此其生态系统具有高敏感性和高脆弱性。近年来由于气候变化及高强度的人类活动,该区出现土地利用类型变化加剧、生物多样性减少等系列问题。

图1 研究区域概况Figure 1 Overview of the study area

1.2 数据来源

湖南省2000年、2005年、2010年、2015年与2020年5期土地利用数据来源于国家地球系统科学数据中心(http://nnu.geodata.cn/),由Landsat遥感影像人机交互解译,结合外业考察和验证、栅格化处理获得,空间分辨率为30 m。基于土地利用数据,根据“三生”用地分类标准将二级地类分别归属到生产空间、生态空间、生活空间。

1.3 研究指标与计算方法

1.3.1 土地利用功能时空变化

(1)土地利用功能转移矩阵

“三生空间”土地利用功能演变可通过转移矩阵模型(式1)来实现。运用该模型可表示土地利用转换的空间格局与面积数量。

(1)

(2)土地利用功能重心转移

土地利用功能重心转移模型(式2)可表现出“三生空间”用地变化的总体特征,反映出“三生空间”用地类型重心转移的方向及转移距离。

(2)

式中,L为t年份与t+1年份重心之间的直线距离;Xt、Yt分别为第t年某类土地资源分布重心的经纬度坐标;Xk、Yk分别为第k个评价单元几何中心的经纬度坐标;Ski为第k个评价单元某类功能用地的面积;n为基于“三生”用地土地利用类型数量。

1.3.2 区域生态环境质量指数

区域生态环境质量指数(式4)是指区域内“三生空间”土地利用类型所具有的生态环境质量指数及面积的比例,能反映出区域内不同时段的生态环境质量总体状况。参考已有研究[2,8-9],同时结合湖南省土地利用数据,利用专家评分法确定各土地利用类型的生态环境质量指数。首先将土地利用系统二级分类作为评价指标,咨询10位专家,对各指标的相对重要程度进行表态,填写指标的直接相对权重,且直接相对权重∑Wj=1(0 Ri=∑WjSij (3) 式中,Ri为生态环境质量指数综合评分值;Wj为第j项指标的相对权重;Sij为第i个方案第j项指标的评分值。 (4) 式中,EVt为第t时期区域生态环境质量指数;Ri为第i种土地利用类型的生态环境质量指数;n为土地利用类型数目;Ait为第t时期用地类型i的面积;A为区域总面积。 表1 湖南“三生空间”土地利用分类及其生态环境质量指数Table 1 Land use classification and ecological environment index of the “three spaces” in Hunan Province 1.3.3 生态贡献度 土地利用转型生态贡献度是指某类土地利用类型变化所导致区域生态环境质量发生改变的程度。表达式为: CLEI=(Rit+1-Rit)×Aic/A (5) 其中,CLEI为土地利用功能转型的生态贡献度;Rit、Rit+1分别为地类i在t及t+1时期的生态环境质量指数。Aic地类i的变化面积;A为该区域的总面积。 2.1.1 土地利用面积变化 从2000—2020年四个时间段分析湖南省“三生空间”用地面积变化(表2)。结果表明:(1)工矿生产空间、城镇生活空间和其他生态空间面积均呈增长趋势,分别增加了1 364.9、784.4和301.6 km2;其中2015—2020年增长幅度最大。(2)乡村生活空间和水域生态空间面积先增后减,但总体呈增长趋势,分别增加了10.8、55.9 km2;乡村生活空间面积在2000—2015年呈增长态势,但在2015—2020年呈现大幅下降,降幅为100.4 km2;水域生态空间面积在2000—2010年为增长,2010—2020年为下降。(3)农业生产空间和草地生态空间面积均为先增后减,总体呈下降趋势,面积分别减少了1 307.2和606.1 km2;其中2000—2005年面积分别增了1 109.2和13.5 km2,2000—2015年均为下降且2015—2020年下降幅度较大,分别为1 839.3和556.3 km2。(4)林地生态空间面积先减后增,总体呈下降趋势,面积减少了604.1 km2;其中2000—2015年为下降且2000—2005年下降幅度较大;2015—2020年为增长,面积增加了916.4 km2。 2.1.2 “三生空间”用地结构转型 为进一步了解土地利用结构转型,以“三生空间”中二级地类构建土地转移矩阵(图2)。结果表明:(1)2000—2005年转换面积最大的是生态空间转为生产空间,其中林地生态空间转为农业生产空间面积为1329.25 km2,水域生态空间转为农业生产空间面积为340.25 km2;其次是生产空间转为生态空间,其中农业生产空间转为水域生态空间面积为336.65 km2,农业生产空间转为林地生态空间面积为195.99 km2。(2)2005—2010年各空间之间的转移量较小,转换面积最大的是生产空间转为生态空间,其中农业生产空间转为水域生态空间面积为169.66 km2,农业生产空间转为林地生态空间面积为107.83 km2;其次是生态空间转为生产空间,其中林地生态空间转为农业生产空间面积为113.92 km2;少量生产空间和生态空间转换为生活空间。(3)2010—2015年转换面积最大的是生产空间转为生态空间,其中农业生产空间转为林地生态空间面积为1 766.12 km2,农业生产空间转为水域生态空间面积为187.08 km2;其次是生态空间转为生产空间,其中林地生态空间转为农业生产空间面积为1 669.40 km2,水域生态空间转为农业生产空间面积为170.38 km2;少量生产空间和生活空间之间及生态空间之间的相互转换。(4)2015—2020年转换面积最大的是生产空间转为生态空间,其中农业生产空间转为林地生态空间面积为3 503.84 km2,农业生产空间转为水域生态空间面积为544.35 km2;其次是生态空间转为生产空间,其中林地生态空间转为农业生产空间面积为2 448.76 km2,林地生态空间转为工矿生产空间面积为560.55 km2,水域生态空间转为农业生产空间面积为503.92 km2;少量生产空间转为生活空间及生产空间、生态空间内部的相互转换。 表2 2000—2020年湖南省“三生空间”用地面积(km2)Table 2 The area of the “three spaces” in Hunan Province from 2000 to 2020 图2 2000—2020年湖南省“三生”用地类型面积转移Figure 2 Area transfer of the “three spaces” land types in Hunan Province from 2000 to 2020 分别计算出“三生空间”重心坐标及转移方向和转移距离(图3)。(1)生产空间中,农业生产空间重心均落在娄底市涟源市渡头塘镇境内,先由渡头塘镇向东南方向转移,后向西南和西北方向转移;20年间重心共向西北方向转移587.53 m。工矿生产空间重心从湘潭市湘潭县青山桥镇先向西北方向转移至湘乡市境内,后向西南方向逐步转移至娄底市双峰县杏子铺镇境内;20年间重心共向西北方向转移了32 853.92 m。(2)生活空间中,城镇生活空间重心均落在湘潭市湘乡市境内,先由湘乡市月山镇境内向西北方向转移,再向东南、东北方向的金数乡境内转移,最后转移至东南方向的月山镇境内;20年间重心共向东南方向转移了6 255.78 m。乡村生活空间重心从湘潭市湘乡市棋梓镇境内先向西北方向转移至娄底市娄星区,再在娄星区境内向东北和西北方向转移,最后向东南方向转移至湘乡市棋梓镇境内;20年间重心共向西北方向转移了2 227.35 m。(3)生态空间中,林地生态空间重心均落在邵阳市新邵县潭溪镇境内,先由潭溪镇向西北方向转移,后向西南和东南方向转移;20年间重心共向西南方向转移523.01 m。草地生态空间重心均落在娄底市新化县炉观镇境内,先由炉观镇向东南方向转移,后向西南和西北方向转移;20年间重心共向西南方向转移1 021.17 m。水域生态空间重心从益阳市资阳区境内先向西南方向转移,后向西北和东北方向转移,最后向西南方向转移至益阳市赫山区境内;20年间重心共向西南方向转移了11 507.37 m。其他生态空间重心从益阳市沅江区草尾镇境内,先向东北方向转移,后向西北和东南方向转移,最后向东北方向转移至沅江区普丰乡境内;20年间重心共向东北方向转移了9 309.9 m。 图3 2000—2020年湖南省“三生空间”用地重心转移Figure 3 The center of gravity of the “three spaces” in Hunan Province transferred from 2000 to 2020 2.3.1 生态环境质量演变 研究区域各年份生态环境指数测算结果(图4)表明,湖南省生态环境质量指数从2000年的67.77降至2015年的67.31,下降0.68%;2020年回升至67.32,上升0.01%,但总体生态环境质量呈下降趋势。其中2000年至2005年下降最为明显,主要原因是生态空间大面积转向生产空间,其中林地生态空间和水域生态空间转向农业生产空间转化面积最多,而生产空间和生活空间转向生态空间面积变化很少,因此造成生态质量明显下降。2005年至2015年期间生态环境质量指数逐步缓慢下降,主要原因是生态空间总体面积变化不大,生产空间和生活空间之间有少量面积的转换,其中农业生产空间面积呈减少趋势,工矿生产空间和城镇生活空间面积增长趋势较为明显。2015年至2020年生态环境质量指数所有回升,主要原因是生产空间面积大幅度减少,生态空间面积大幅度提高,生活空间面积少量增加。其中农业生产空间面积减少最多,林地生态空间面积增长最多,工矿生产空间、城镇生活空间和其他生态空间面积均有部分增加,草地生态空间、水域生态空间和乡村生活空间面积均有少量减少。 图4 2000—2020年湖南省生态环境质量指数Figure 4 Eco-environmental quality index of Hunan Province from 2000 to 2020 2.3.2 生态环境质量空间分布特征 基于县域尺度湖南省生态环境质量的空间差异,采用ArcGIS自然间断点分级法,将各地区按不同质量等级分为5类(图5),结果显示:(1)低质量区域主要集中在湘北洞庭湖平原开阔地区的常德东部、岳阳西部、益阳北部以及其他部分城镇或工业高度集中区域,如洞庭湖平原地带的常德东部安乡县、汉寿县,岳阳西部华容县、湘阴县,益阳北部南县、沅江市,以及长沙的芙蓉区、天心区,湘潭的雨湖区,衡阳珠晖区,邵阳双清区、大祥区。(2)较低质量区域主要集中在湘北地区的常德中部与岳阳中部、益阳东北部的平原过渡地带以及中部地区的长沙北部、娄底东南部、衡阳中部及邵阳中西部地区的城镇集中地带。如常德澧县、鼎城区等,岳阳云溪区、汨罗市等,益阳赫山区,长沙望城区、岳麓区,娄底双峰县,衡阳衡南县、祁东县及邵阳武冈市、邵东县,永州冷水滩区。(3)中等质量区域主要集中在中部地区的娄底、湘潭、株洲、衡阳、邵阳等大部分地区以及湘南地区的永州、郴州部分区域。如娄底新化县、涟源市,湘潭湘乡市、湘潭县,株洲醴陵市、攸县,衡阳衡东县、耒阳市等,邵阳洞口县、隆回县、新邵县,以及永州祁阳县、新田县等,郴州嘉禾县。(4)较高质量和高质量区域主要集中在湘西的湘西自治州、怀化和张家界地区和湘南的邵阳、郴州、永州以及其他部分生态林地较多区域。其中湘西自治州古丈县、吉首市、泸溪县,怀化沅陵县、新晃侗族自治县、会同县等,邵阳绥宁县、城步苗族自治县,永州双牌县、蓝山县、江华瑶族自治县,郴州资兴市、桂东县、汝城县,株洲炎陵县,岳阳平江县,生态林地面积多,生态质量高。综合来看,湖南省生态环境质量呈“西高北低,由北向南逐步提升”的格局分布。 图5 2000—2020年湖南省生态环境质量空间分布Figure 5 Spatial distribution of eco-environmental quality in Hunan Province from 2000 to 2020 2.3.3 “三生空间”转型的生态贡献率 “三生空间”用地的转型使得区域内生态环境质量同时存在着改善和下降两种趋势,这两种趋势相互作用,共同维系着区域内的生态环境质量。分析湖南省20年间四个时段内,导致生态环境质量改善或下降的主要用地转移类型及生态贡献率(图6),结果显示2000—2015年三个时间阶段的综合生态贡献指数分别为-3.5×10-3、-0.4×10-3、-0.1×10-3,呈下降趋势;2015—2020年的综合生态贡献指数为0.8×10-3,呈改善趋势。 农业生产空间用地转为林地、水域、草地生态空间用地,草地生态空间用地转林地生态空间用地,乡村生活空间用地转为林地生态空间用地,水域生态空间用地转林地生态空间用地,其他生态空间用地转水域生态空间用地等是生态环境质量改善的主要因素。2000—2005年和2005—2010年两个时期主要为农业生产空间用地转林地和水域生态空间用地,生态贡献度分别达50.66%、43.49%和55.98%、44.02%;2010—2015年和2015—2020年两个时期主要为农业生产空间用地转林地生态空间用地,生态贡献度分别达89.06%和82.13%。 林地生态空间用地转为农业和工矿生产空间用地、城镇和乡村生活用地、草地和水域及其他生态空间用地,农业生产空间用地转工矿生产空间用地、城镇和乡村生活空间用地,水域生态空间用地转农业生产空间用地和其他生态空间用地,草地生态空间用地转农业生产空间用地等是生态环境质量下降的主要因素。2000—2005年期间主要为林地生态空间用地转为农业生产空间用地,生态贡献度达-80.34%;2005—2010年期间主要为林地生态空间用地转为农业和工矿生产空间用地及城镇生活空间用地,生态贡献度分别达-34.51%和-22.57%及-25.55%;2010—2015年期间主要为林业生态空间用地转为农业生产空间用地,生态贡献度达-82.61%;2015—2020年期间主要为林业生态空间用地转为农业和工矿生产空间用地,生态贡献度分别达-61.46%和-17.46%。 图6 各时段主要土地利用转移类型及生态贡献率Figure 6 The main types of land use transfer and ecological contribution rate in each period 本研究通过专家评分法对不同二级地类的生态环境质量指数进行赋值,采用生态环境质量指数评估模型对区域生态环境质量进行综合测度。通过生态环境质量演变、空间分布特征和生态贡献率测算,分析区域生态环境时空变化特征,建立了土地利用类型与区域生态环境质量的定量关系,综合反映出整体生态环境状况,对区域生态环境质量进行评价。 研究发现,湖南省“三生空间”的转换,以生产空间和生态空间的相互转换为主。生态空间和生活空间的转换,主要为林地生态空间向城镇生活空间和乡村生活空间的转换。研究期内湖南省的生态环境质量先降后升。前期区域内生态空间转为农业和工矿生产空间、城镇和乡村生活空间是生态环境质量下降的主要因素,该时间段内湖南省更专注于发展经济,因此侵占了较多生态用地。而后期,研究区已有较多的农业生产空间转为林地和水域生态空间,这是生态环境质量改善的主要驱动力,验证了退耕还林、还湖工程得以有效推进。总之,研究区的生态空间面积的减少和生活空间、生产空间面积的增长,是导致生态环境质量恶化的主要原因。而生态环境的改善,需要加强对林地、草地和水域等生态空间的保育[10]。 湖南省生态环境质量呈“西高北低,由北向南逐步提升”的格局分布。主要由于湖南省地形地貌特点为东、南、西三面环山,西部多为山地,中部丘岗起伏,北部地势最低且平坦,为平原开阔地带,整体呈东北开口的不对称马蹄形地形。湘西地区如湘西自治州、怀化、张家界地区地理环境复杂,生活空间和生产空间用地扩张局限,经济发展缓慢,适宜开发为生活空间的用地相对较少,生态空间分布广泛、转出较少且保护较好,是湖南省的重要生态保护地分布区域,总体生态环境质量高。湘南地区如郴州、永州、邵阳地区和东部的株洲地区,地貌复杂多样,多以山地丘陵为主,生产空间和生活空间在发展过程中受到一定程度限制,加之水域、林地生态空间转出较少,因此总体生态环境质量较高。湘中地区如衡阳、娄底、长沙和湘潭地区,多以丘陵盆地为主,经济发展较好,城镇化和工业化发展较快,生态空间用地一定程度上向生产空间和生活空间转移,面积缩减,因此总体生态环境质量一般。湘北地区如常德、岳阳和益阳地区,位于洞庭湖平原开阔地带,地势平坦,发展局限性低,非常适宜进行开发建设,经济发展较好。虽然水域生态空间面积大,但由于城市化进程快,经济发展迅速,林地和水域生态空间用地向生产空间和生活空间用地转移,工矿生产空间和城镇生活空间面积大量增加,总体生态环境质量低。因此在经济发展过程中,生态环境高质量区以涵养生态为主要方向,低质量区域在肩负经济发展重担的同时,仍需坚定不移走生态优先的绿色发展之路,应协同推动经济社会高质量发展和生态环境高水平保护。以上研究发现与对湖南省生态系统方面的有关研究结果相符[11,12],但本研究采用的方法便捷,且能够得出较为准确和直观的结果,分析过程清晰,可为相关管理部门快速提供决策支持。 需要指出的是,土地利用功能转型对生态环境质量的影响不仅仅与“三生空间”的面积有关,还受其空间分布格局以及具体功能性状的影响。所以,基于更详尽的遥感影像和生态系统分类数据,专家评分将更为精准,能够进一步提升评价结果的精度,研究结果也将更加科学合理。 湖南省的农业生产空间、林地生态空间、草地生态空间总体呈减少趋势,20年来累计减少2 517.4 km2,以生产空间和生态空间的相互转换为主。“三生空间”的数量变化,导致生态环境质量指数先降后升,总体下降6.7%,在空间上呈“西高北低,由北向南逐步提升”的分布格局。林地生态空间用地转为农业和工矿生产空间用地、城镇和乡村生活空间用地是前期生态环境质量下降的主要原因,而农业生产空间用地转为林地和水域生态空间用地,是后期生态环境质量改善的主要原因。

2 研究结果与分析

2.1 土地利用功能时空变化

2.2 土地利用功能重心转移

2.3 生态环境响应

3 讨论与结论

3.1 讨论

3.2 结论