锁骨骨折内固定术中改良游离方式保护锁骨上神经的效果

胡琦,应立,韩大伟,张庆国,叶嘉靖(通信作者)

浙江省台州医院 (浙江台州 317000)

锁骨骨折是临床常见的骨折类型,除少数无移位的骨折可采取保守治疗外,主流观点更推荐手术治疗[1-2]。手术治疗主要有钢板固定和髓内固定,而钢板固定是治疗锁骨骨折的金标准[1,3]。锁骨骨折钢板固定的常规入路是采用横行切口,具有显露充分、便于操作等优点,而锁骨上神经走形方向与锁骨近乎垂直[2-5],所以横切口常伴锁骨上神经被横行切断的缺点,导致患者术后出现局部麻木不适,皮肤干燥,局部触觉、痛觉、位置觉及温度觉障碍等并发症。因此,为减少此类并发症的发生,划皮后需先游离锁骨上神经进行保护,骨折复位时仍需采用皮片保护,避免过度牵拉引起神经损伤。潘希彬等[2]研究报道被游离保护的神经因术中牵拉致术后麻木不适的发生率达6.25%,甚至有学者认为即使神经被游离保护,术后出现麻木的概率高达35%[6]。因此,本研究采用改良方式进行游离保护神经,以降低术后切口周围麻木不适的发生率。本研究回顾性分析2018 年7 月至2020 年1 月医院收治的64 例锁骨骨折患者的临床资料,采用改良方式游离保护锁骨上神经取得了较好的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2018 年7 月至2020 年1 月医院收治64 例锁骨骨折患者,年龄21 ~60 岁。致伤原因:交通伤20 例,跌倒伤36 例,运动伤8 例。全部患者采用随机数字表法分为两组,每组32 例,其中传统切断组32 例和神经保护组32 例,两组性别、年龄、致伤原因等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组一般资料比较

纳入标准:(1)年龄20~60 岁;(2)首次骨折且2 周内新鲜骨折,伴短缩移位超过2 cm,锁骨中外段骨折;(3)无法忍受保守治疗带来的制动,且要求早日行肩关节功能锻炼;(4)认知能力良好,便于配合完成术后随访。排除标准:(1)陈旧锁骨骨折及既往锁骨骨折手术史;(2)凝血异常、出血性疾病或出血倾向;(3)合并锁骨下血管损伤或臂丛神经损伤;(4)伴有同侧肋骨骨折、肩胛骨骨折或伴有肩锁关节脱位;(5)合并脑外伤、脑出血史;(6)既往伴同侧肩关节功能障碍;(7)既往脑中风或其他因素导致肢体功能障碍;(8)术前前胸及肩部麻木不适症状。

1.2 方法

所有患者入院后均行锁骨正位片、CT 检查,手术由同一组医师在入院后2~3 d 内完成,并全部获得随访。(1)神经保护组:术前,进行神经体表定位,做好标记。麻醉起效后,患者为沙滩椅位,头偏向健侧,充分暴露手术区,并常规消毒、铺巾。以骨折端为中心,采用传统的横行切口切开皮肤至皮下脂肪层。钝性剥离找寻并辨认锁骨上神经。文献中报道的锁骨上神经一旦被确认均进行完全游离。本研究改良的方式是确认神经后尽可能保留神经周围少许组织(图1),再显露并复位骨折端,行钢板内固定。(2)传统切断组:麻醉生效后,横行切口切开皮肤后直达锁骨皮质上表面。无神经分离保护步骤。显露并复位骨折端,行钢板内固定。术后患者均佩戴三角巾悬吊保护。所有患者均由同一医疗团队协助完成,手术结束时记录手术时间。所有患者术后予抗生素预防感染,术后第1 天行三角巾保护下行钟摆锻炼,保护4 周后去除,逐渐恢复自主功能锻炼。术后第1 天,1 个月、半年、1 年复查。

图1 锁骨上神经改良游离保护

1.3 随访及观察指标

术后门诊随访:(1)询问患者的麻木程度,有无影响日常生活;(2)询问术后第几个月开始麻木的程度由重度转中度,或由中度转轻度,或轻度转无明显麻木感受;(3)对患肩进行Constant-Murley 肩关节功能评分[2](满分100 分,其中疼痛15 分,日常生活活动20 分,主动活动范围40 分,肌力25 分);(4)询问患者返回原工作岗位的时间;(5)记录患者的骨折愈合时间及并发症。所有患者均随访9~22 个月,平均 13 个月。

1.4 统计学处理

采用SPSS 25.0 统计软件进行数据分析。计量资料若符合正态分布,以表示,采用t检验。非正态分布采用Mann WhitneyU检验,对正态分布的数据进行方差齐性检验。方差齐性不符合正态分布的数据用中位数(四分位数间距)[M(Q1,Q3)]表示,计数资料采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

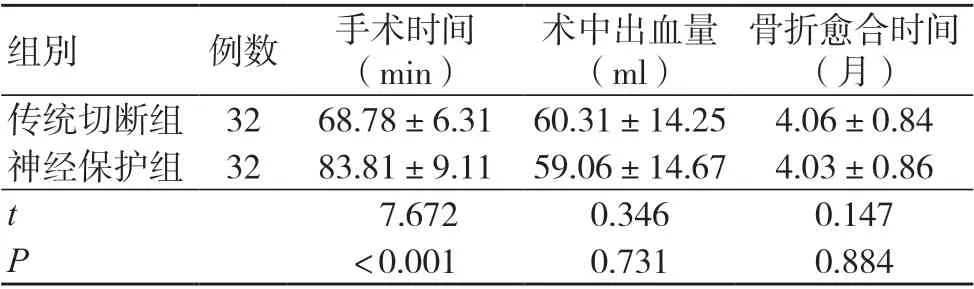

2.1 两组平均手术时间、术中出血量、术后并发症及骨折愈合时间比较

传统切断组的平均手术时间短于神经保护组,差异有统计学意义(P<0.001);传统切断组的术中出血量、骨折愈合时间与神经保护组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。两组术后及随访过程中均未出现感染、内固定松动、骨折不愈合等并发症。

表2 两组平均手术时间、术中出血量及骨折愈合时间比较 ()

表2 两组平均手术时间、术中出血量及骨折愈合时间比较 ()

骨折愈合时间(月)传统切断组 32 68.78±6.31 60.31±14.25 4.06±0.84神经保护组 32 83.81±9.11 59.06±14.67 4.03±0.86 t 7.672 0.346 0.147 P<0.001 0.731 0.884组別 例数 手术时间(min)术中出血量(ml)

2.2 两组肩关节功能Constant-Murley 评分、返岗时间及末次随访麻木不适率比较

神经保护组术后肩功能Constant-Murley 评分(94.50±2.49)分,高于传统切断组(93.22±2.38)分,差异有统计学意义(t=2.105,P<0.05)。传统切断组26 例返回受伤前工作岗位,6 例未就业或从事低于原岗位劳动强度,传统切断组平均返岗时间(3.12±0.99)个月;神经保护组24 例参与受伤前工作岗位,8 例未就业或从事低于原岗位劳动强度工作,平均返岗时间(3.29±0.86)个月;两组返岗时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。末次随访时,传统切断组仍有6 例残余轻微麻木不适(18.75%),神经保护组无麻木不适(0.00%),两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

3.1 锁骨上神经的保护现状及意义

由于锁骨上神经近乎以垂直方向跨过锁骨表面,传统横切口易伤及锁骨上神经。以往许多研究探讨锁骨上神经保护的方法,2016 年Beirer 等[13]采用传统的横切口进行改良,通过微创小切口治疗锁骨骨折。在未刻意保护锁骨上神经的情况下,微创小切口较传统横切口能明显降低锁骨上神经损伤情况发生,但因未刻意保护,仍有部分患者术后出现神经损伤的表现。李仁斌等[14]在小切口的基础上对切口的方向进行改良,采用斜行小切口治疗锁骨骨折。其方法的理论基础在于斜形切口方向上与锁骨上神经中间支平行,与内侧支、中间支和外侧支均保持了适当距离,减少了术中损伤[14-15]。其研究结果显示,与传统横切口比较,在肩关节功能恢复方面两者疗效相当,但斜行小切口具有出血少、瘢痕小、医源性锁骨上神经损伤小、患者满意度高等优点。

然而许多文献报道[2,4,6]中对神经进行游离保护时神经被游离的较彻底。术后神经保护组均有数例出现神经症状[2,4],短期内服用营养神经药物或激素后神经症状消失,均考虑与术中牵拉有关。艾合麦提等[16]指出医源性神经损伤包括术中长时间或直接器械的神经牵拉造成损伤、解剖层次不清神经被直接割断、神经周围组织瘢痕形成造成神经压迫、止血带损伤及损害神经的滋养血管造成神经缺血性麻痹。因此笔者认为辨别锁骨上神经后不必追求完全游离,采取保留部分周围组织有如下优势:(1)避免神经被直接牵拉,可以减小牵拉损伤的发生;(2)减少神经周围的瘢痕形成,避免出现因瘢痕增生过多形成的神经卡压性损伤;(3)减少对神经周围血管的损伤。采用保留神经周围部分软组织的方法,神经保护组32 例术后均未发生麻木不适。

采用改良保护的方式神经保护组平均手术时间超过传统切断组,主要用于神经的游离保护及其影响部分复杂锁骨骨折的复位,与文献报道的手术时间比较,在保护神经的同时手术时长未明显增加[17]。本研究结果表明,两组骨折愈合时间比较,差异无统计学意义(P>0.05),且术后均未出现感染、内固定松动、骨折不愈合等并发症。神经保护组术后均未出现麻木不适,传统切断组有轻微麻木不适14 例、中度麻木不适10 例、重度麻木不适4 例,4 例自诉麻木感受不明显。为了解术区麻木不适何时会有明显缓解,门诊随访或电话随访时详细记录麻木程度由重度转中度,或由中度转轻度,或由轻度转为无明显麻木的时间,平均时间为(3.09±1.03)月。Labronici 等[18]进行了一项309 例锁骨骨折的回顾性分析,发现所有患者术后平均3 个月均出现麻木症状的改善,与本研究结果基本一致。截至末次随访时,传统切断组26 例已无麻木不适,仍有6 例残余轻微麻木不适。2021 年1 项涉及86 例锁骨骨折患者术后感觉、功能及满意度评估的回顾性研究指出,90%的锁骨骨折患者术后出现麻木症状[19]。D'Heurle 等[20]研究结果也表明,尽管术后存在切口周围麻木不适等风险,但患者对手术的结果仍感到满意。本研究采用改良方式进行神经游离保护,结果显示32 例患者均无术后麻木不适。

对随访患者的就业情况进行调查,传统切断组26 人于(3.12±0.99)个月返回受伤前从事的工作岗位;6 人未就业或从事低于原岗位劳动强度的工作。神经保护组24 人于(3.29±0.86)个月返回原工作岗位,8 例未就业或从事低于原岗位劳动强度工作。两组返岗时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后1 年肩关节功能评分比较,神经保护组优于传统切断组,但进一步询问术后1 年患肩能否胜任受伤前的工作强度,全部患者表示骨折术后未对工作产生影响,差异无统计学意义(P>0.05)。

锁骨骨折术中行锁骨上神经保护,尽管在促进返岗时间及术后1 年工作中肩关节的功能活动对工作的影响方面,单纯的神经保护尚不足以形成明显的优势,但是在术后遗留切口周围麻木不适及术后1 年肩关节功能评分方面,改良游离保护方式的神经保护组具有较好的效果。

3.2 拆除内固定装置时的锁骨上神经保护

锁骨骨折患者一般术后1~2 年来院拆除锁骨内固定装置,为防止拆钢板时不慎将锁骨上神经切断,许多文献中均提到用不可吸收性缝合线做标记。实际临床工作中发现术后1~2 年该区域瘢痕形成明显;若不可吸收缝线线结过细,存在被周围瘢痕包裹而不易找寻的可能,仍有很大可能切断神经。另外,瘢痕粘连明显,锁骨上神经与初次比较分离难度明显增加,故建议在创口关闭前缝线标记同时并记录神经与钢板螺钉孔的相对位置,同时建议采用(图2~3)微创小孔法拆除钢板。术前应仔细阅读螺钉的位置及数目,锁骨区皮肤弹性较好,预先揉推钢板表面皮肤,感受皮肤的张力便于设计内侧与外侧的小切口,临床实践中一般单个切口在牵拉下可以拆除3~4 枚螺钉,尖刀刺破皮肤即可,长度约1 cm,可根据实际情况酌情延长,皮下组织用血管钳钝性分离至钢板表面。如发现线结标志,则轻柔操作或避开此区,在剥离子及骨凿辅助下轻柔分离钢板螺钉周围组织,依次取出。若内外侧切口均无法顾及的前方加压螺钉(图3),建议单独开小切口拆除而不必勉强,该方法损伤小、术后恢复快,24 h 即可出院。

图2 患者锁骨骨折术后2 年,行微创小孔内固定拆除

图3 锁骨骨折术后15 个月,前方螺钉,单独开窗取出

综上所述,随着人们生活水平的提高,人们对骨折术后的要求越来越高。除了手术切口尽量微创,减少术后瘢痕形成,也要重视麻木不适对患者心理的影响[2]。因此除熟悉该区域的解剖外,锁骨骨折手术中予以神经保护也是一项重要措施。本研究结果显示,改良游离保护锁骨上神经效果良好,可有效改善术后切口周围麻木不适,提高患者的满意度。