苏州市雷电灾害致灾因子危险性区域差异研究

徐沈 王金虎 王宇豪 周纬昕 许俊辉

(1 南通气象科技有限公司,南通 226001;2 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京 210044;3 中国科学院大气物理研究所中层大气和全球环境探测重点实验室,北京 100029;4 南京信大安全应急管理研究院,南京 210044)

0 引言

雷电灾害是指对流云中电能对物体作用或形成电流辐射击中物体从而造成损失的现象[1]。在2019年联合国减灾大会上公布雷电灾害为世界十大严重自然灾害之一[2]。据统计,我国平均每年因雷电造成人员伤亡达3000~4000人,造成的经济损失高达50亿~100亿元,对雷电灾害的防治工作刻不容缓[3]。

早期关于雷电的研究主要基于人工观测获得的雷暴日资料[4-6],随着闪电定位系统的普及,闪电定位资料逐渐被广泛使用。王学良等[7]通过闪电定位资料利用二元法计算出年雷暴日数,与人工观测雷暴日数相比,平均差异为7.4%;陈绿文等[8]对比分析了闪电定位资料与人工引雷观测结果,发现相比于雷暴日数,地闪密度与地闪强度更能准确系统地表征区域受灾严重性。雷电的危险性评估与风险区划是重要的风险管理手段,有利于区域性防灾减灾工作的规划和开展。近年来,众多气象学者利用风险评估分析在雷电灾害领域取得了诸多成果,如刘垚等[9]利用GIS空间分析技术与概率统计方法相结合,以地闪密度和地闪强度的叠置作为雷电风险的主要评价指标,形成杭州市雷电灾害致灾危险性区划;程萌等[10]统筹考虑雷电灾害形成的致灾、孕灾、承灾和防灾相关因素,建立了菏泽市雷电灾害区划模型;陈柳彤等[11]根据闪电定位数据选取危险性指标,并融合人口、GDP、防护能力以及城镇化率4个指标分析承灾体易损性,计算雷电灾害风险指数,得到河北省雷电灾害风险区划;吴彬等[12]利用内江市闪电定位资料,对雷电灾害危险性、脆弱性、暴露性进行综合评估;方文海等[13]建立灰类白化权函数分析模型,确定雷电灾害风险指标,对珠海高新区雷电灾害风险进行了评估;张琨等[14]以全国灾害普查技术方案为标准建立了四川省雷电灾害风险评估模型。以上研究多利用GIS空间分析技术叠加相应指标得到灾害风险区划图,但指标权重的确定、指标的选取没有统一的标准。

苏州地区经济较发达,人口稠密,因此一旦发生雷电危害造成的经济损失和社会影响较大。苏州古城历史悠久,其作为江南地区文化中心,是五千多年的中国农耕文化土壤,三千年的吴文化根基,两千五百年的春秋故都,古建筑极易遭受雷电灾害的侵袭[15]。掌握该地区的雷电发生规律,对区域风险差异化分级,可以为防雷工作人员保护古建筑群、制定防雷设计方案提供参考。本文以风险评估技术规范计算危险性指数,用层次分析法确定指标权重,对苏州市雷电灾害危险性风险的区域差异进行划分,为苏州市雷电灾害防御提供参考。

1 资料与方法

资料与方法的选取主要依据2018年出台的《雷电灾害风险评估技术规范》(QX/T 85—2018)[16]。

1.1 资料

地闪数据源于2016—2020年中国气象局闪电监测网ADTD资料。ADTD型闪电定位系统由中国科学院研发,组网后的雷电探测系统定位精度理论上可达0.5°,探测效率可达80%~90%,雷电强度、陡度值测量误差小于15%,落雷位置精度小于500 m。经质量控制后的数据主要包括雷电发生的时间、强度、位置、电荷能量等,每隔6 min可记录1次雷电发生信息[17-18]。

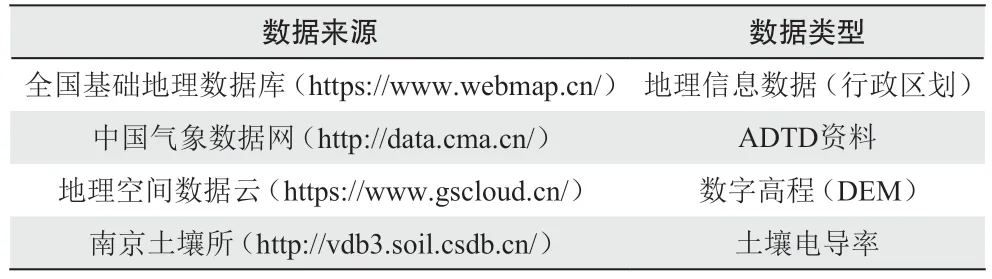

地理信息数据包括苏州地区1:100万行政区划矢量数据。遥感数据包括数字高程(DEM)、土壤电导率等栅格数据。具体来源如表1所示。

表1 雷电灾害危险性评估数据来源Table 1 Data source of lightning disaster risk assessment

1.2 方法

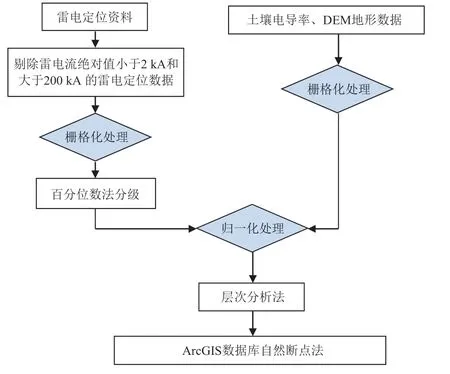

1.2.1 技术路线

如图1可知,根据雷电风险评估标准,闪电定位资料取值范围在2~200 kA,经过数据预处理得到的结果与遥感数据结合,层次分析法确定权重,通过栅格化叠加,最终得到雷电灾害危险性风险差异分区图。

图1 技术路线Fig.1 Technical route

1.2.2 数据归一化

数据归一化旨在消除数据之间量纲差异,把有量纲的数据变为无量纲,利于后续图层叠加,公式如下:

1.2.3 风险分级方法

自然断点法可以减少同一级中差异,增级间差异,利用统计公式确定聚类的方法。本文对雷电灾害危险性各指标采用自然断点法分级,计算公式如下:

式中,SSD代表自然断点法的每一级的数值,A是一个数组(数组长度为N),meani-j是每个等级中的平均值,自然断点法数值可由ArcGIS分级工具计算得到。

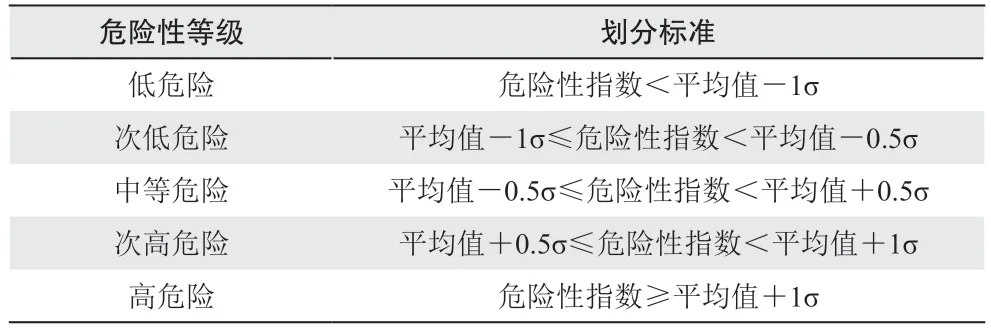

为了明确雷电灾害危险性的等级特征,采用《第一次全国自然灾害综合风险普查技术规范》(FXPC/QX P-04)[19]中的标准差分级方法对危险性划分为5个等级,计算方法如表2所示。

表2 雷电灾害危险性分级划分标准Table 2 Classification criteria for lightning disaster risk

1.2.4 雷电灾害评估指标

1)地闪密度:单位面积、单位时间的平均雷击点个数(个/km2)。利用ArcGIS建立格网工具,将苏州地区划分为1 km×1 km格网,统计每个格网内雷击发生次数,除以资料年限得到每个格网中地闪密度,接着对每个格网插值处理,最后归一化得到地闪密度栅格数据。

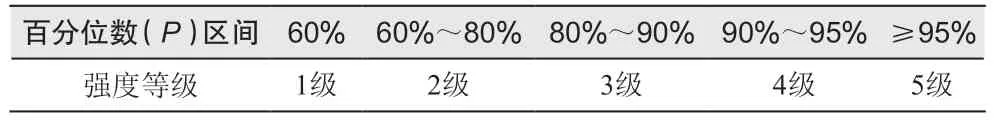

2)地闪强度:利用百分位数法对雷电流幅值分级(表3),将分级后数据加权平均得到强度。在建立的1 km×1 km格网中,统计各格网内不同等级雷电流幅值强度的雷击发生次数并进行归一化处理,按照公式(3)计算各网格内的地闪强度,形成地闪强度栅格数据。

表3 雷电流幅值等级Table 3 Lightning current amplitude level

式中,Ln为地闪强度,Fi为第i级闪电。

致灾危险性指数计算公式如下:

式中,RH为致灾危险性指数,Ld为地闪密度,wd为地闪密度权重,Ln为地闪强度,wn为地闪强度权重,Sc为土壤电导率,ws为土壤电导率权重,Eh为海拔高度,we为海拔高度权重,Tr为地形起伏,wt为地形起伏权重。

1.2.5 指标权重

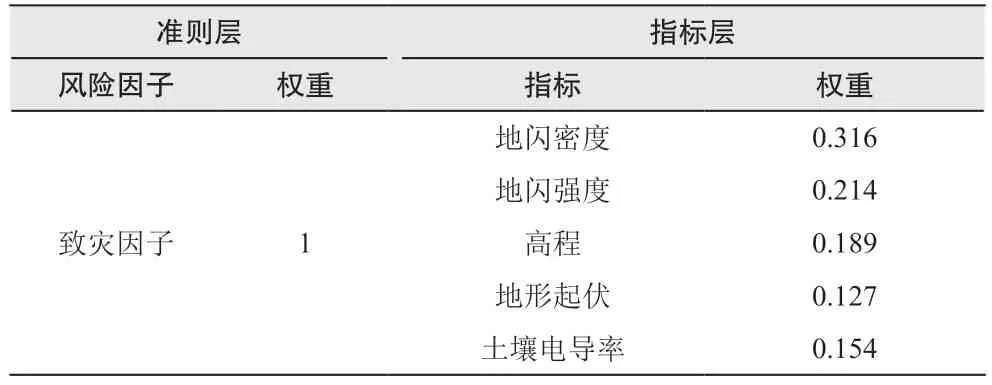

致灾因子指标的权重由Delphi法(专家打分)与AHP法(层次分析)[20]共同确定,按照《C-07 全国气象灾害综合风险普查技术规范—雷电》5.2.3规定的方法进行权重分配。具体指标权重如表4所示。

表4 苏州市雷电灾害致灾因子指标权重Table 4 Index weight of lightning disaster-causing factors in Suzhou City

2 结果与分析

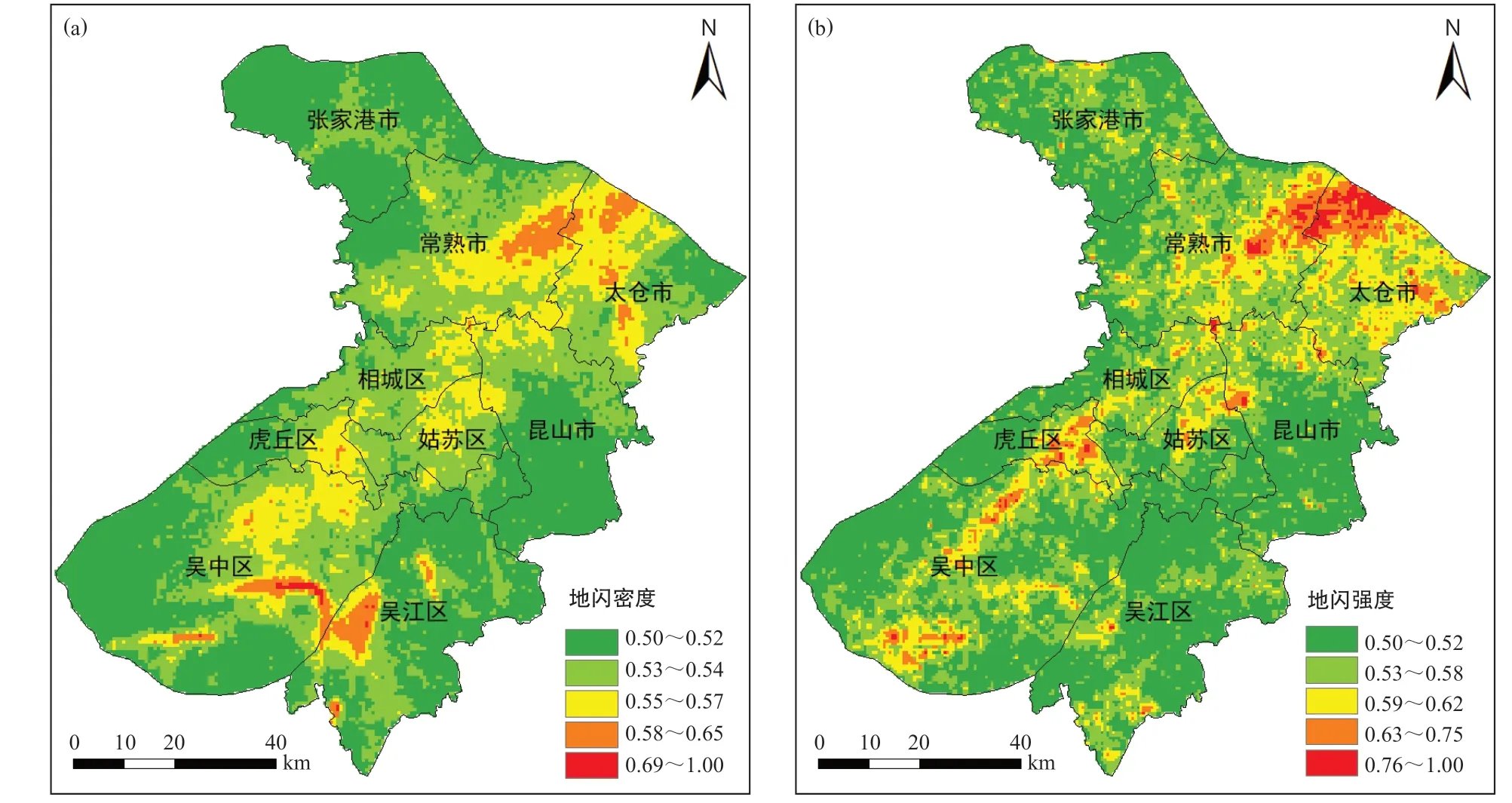

地闪密度分布结果(图2a)表明,2016—2020年年平均地闪次数较多集中于常熟市东部、太仓市西北部、吴中区东北部和吴江区西部,低值区主要分布在张家港市和昆山市的东南部。

图2 苏州市地闪密度(a)和地闪强度(b)分布Fig.2 Distribution of ground lightning density (a) and ground lightning intensity (b) in Suzhou City

相较地闪密度,地闪强度(图2b)高值分布更为集中且与地闪密度空间分布趋势较为一致。高值区集中在常熟市东部、太仓市西北部;次高值分布在虎丘区和吴中区中部;低值区集中在吴江区、昆山市和张家港市。

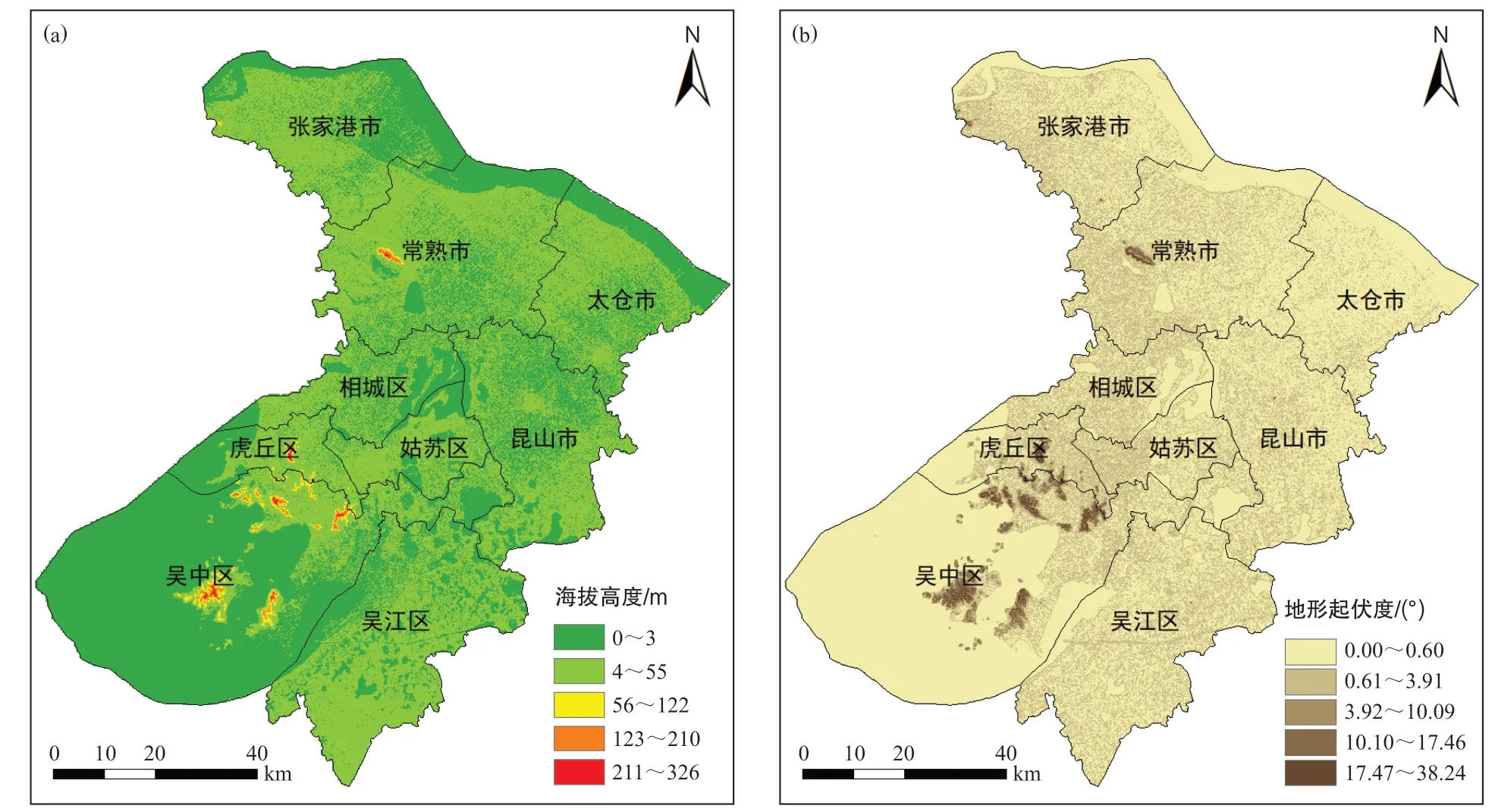

苏州地区高程如图3a所示,结果表明苏州地区整体地势较为平坦,高程变化不大,最高值326 m,分布在吴中区中部,并且地形起伏度较低(图3b),因此,海拔高度与地形起伏度对苏州地区雷电灾害风险差异性的影响较小。

图3 苏州市高程(a)和地形起伏度(b)分布Fig.3 Distribution of elevation (a) and topographic relief (b) in Suzhou city

土壤电导率是表征土壤导电能力强弱的指标之一,与接地电阻呈负相关关系,接地电阻越小,越有利于雷电流疏散入地,即电导率值越大,雷电灾害带来的破坏性就越小。图4所示的结果表明,土壤电导率的高值区主要分布在苏州市中部和西部,如张家港市北部、姑苏区、虎丘区、相城区,低值区主要集中在吴中区。

图4 苏州市土壤电导率分布Fig.4 Soil conductivity distribution in Suzhou city

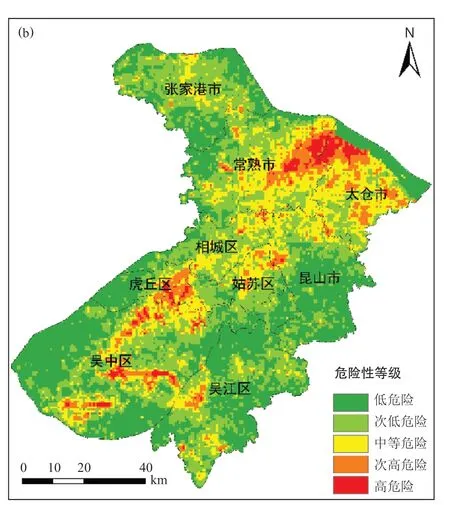

综合所有致灾因素,得到致灾因子危险性区域分布如图5所示。结果表明,高危险区集中在常熟市的东北部,太仓市北部;次高危险区分布在虎丘区和吴中区东部、常熟市东南部、太仓市东部、姑苏区和昆山市北部、吴江区西部和吴中区南部;低值区集中在吴中区西部、吴江区中部和西南部,即太湖地区。

图5 苏州市致灾因子危险性等级区域分布Fig.5 Risk zoning of disaster-causing factors in Suzhou city

3 结论

参照《全国气象灾害风险评估技术规范(雷电)》构建了苏州市雷电灾害危险性致灾因子评估体系,并形成区域分布图,得出结论如下。

1)从层次分析法得到的指标权重可知地闪密度、地闪强度对苏州市雷电灾害致灾因子危险性影响最大。

2)通过ADTD资料计算得到的地闪密度与地闪强度分布趋势较为一致,高值区集中在常熟市东部、太仓市西北部,太湖地区地闪密度较低,但地闪强度值较高。

3)综合地闪强度、地闪密度、海拔高度、地形起伏度、土壤电导率5个指标得到苏州市雷电灾害危险性区域分布:危险性高值区集中在苏州市的东北部,如常熟市东北部、太仓市东部、虎丘区和吴中区中部,这些地区需对雷电灾害重点防御;中等危险区位于苏州市中部地区如相城区和姑苏区;低值区集中于苏州市西部和东部,如吴江区和昆山市、太湖地区(吴中区西南部)。

由于雷电的形成是较为复杂的过程,本文仅从致灾因子角度探索了雷电发生的危险性,未来需考虑雷电对人口、社会经济的影响,进一步使区域差异结果与实际更加吻合。

Advances in Meteorological Science and Technology2023年5期

Advances in Meteorological Science and Technology2023年5期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 永远的季刊 不变的创新

—— 《英国皇家气象学会季刊》创刊150周年评介 - 基于超越对数生产函数的气象条件变化对京津冀地区行业产出的影响研究

- 城市化对气温变化影响研究进展

- 无缝隙地球系统理念下世界气象中心发展趋势浅析

- 大气环境资源指数及其实证检验

- 宁夏流感与气象条件关系研究