我国古代观象机构的设置与演化

■ 相婷婷 李蓓蓓

我国古代观象机构从兴起到逐渐成熟,经历了近三千年的发展过程。古代观象机构受人员、观象仪器等原因影响发展缓慢,但观象传承从未中断,为近代我国气象台站的建设和发展打下了坚实的基础。

我国的天文气象观测源远流长,相传黄帝时代就已设有司天机构。千百年来,观象机构的名称、内设机构、职官品秩、职掌范围都在不断的变化和调整,但总体上一脉相承,主要通过观测星象、气象、物候,制定历法、安排农事等为基本职能。

1 古代观象机构的演化脉络

1.1 先秦时期:观象缘起

我国古代观象机构的设官分职,可追溯至上古时期。据《宋史·天文志》记载:“自上古以来,天文有世掌之官”。《通鉴纪事本末前编》卷一《黄帝创制》记载了灵台的设立及主要功能:“黄帝立占天之官,帝既受河图得其五要,乃设灵台以为候测之所,立五官以叙五事,命鬼㬰蓲占星斗苞授规,规者,旋天之仪也,察其规,以正日月星辰之象。分次着应,终始相验。”可见,早在上古时期已设有专门的观天机构,且机构与职官的设置日益细化,黄帝时期始设灵台作为专门的观天测候之所。目前,世界上最早的天文观象台——山西临汾陶寺观象台遗迹(距今约4700年,图1)的发现,验证了《尚书·尧典》上所说的“历象日月星辰,敬授人时”的真实性。

图1 目前世界上最早的天文观象台——陶寺观象台遗址(来源:山西省临汾市襄汾县人民政府)

至夏商周时期,为了清楚观测日月星辰、占候云物风向,往往建立观测高台。夏商两代的观象机构,夏有“清台”,商有“神台”,诸多细节已无从知晓。但从甲骨文中占卜记录看,其中记录有大量天气信息。周代的记载则稍为详细,周天子所建的观象台称“灵台”,诸侯所建称“时台”或“观台”。春秋初年,灵台的名称仍为周天子所专用,据《洪范·五行志传》记载:“天子曰灵台,诸侯曰时台”。《春秋纬》亦曰:“天子灵台,诸侯观台”,规定了诸侯不能僭用灵台的规制。然而,由于周天子逐渐式微,不过数年各诸侯国开始以灵台称之,并逐渐成为定制。《左传·僖公十五年》载:“秦舍晋侯于灵台”“卫侯为灵台于籍圃”。

西周至春秋战国时期,观象机构增多,各诸侯国基本都设有观天台。主持者有的称大夫、太史,有的称星官或司星,主要负责测候天文星象、制订历法,由此保留下了许多早期宝贵天象如日食、彗星、流星雨等的观测资料。此时的观象机构虽然没有具体的气象记录,但是认识四时节气是其重要内容,因此气象要素必然成为其中的观测内容,方可查验四季气候变化。

1.2 秦汉时期:初现端倪

秦汉时期是我国古代观象机构发展的关键阶段。秦朝是我国古代历史上第一个统一的封建王朝,在消除战国时期各国天文历法体制混乱的同时,初建国家观象测天机构。据考证,秦灵台用周代灵台,但也有异议。《秦会要补订》载:“始皇三年,岁次丁巳,采北祗铜,铸二剑,铭曰:定秦、小篆书,李斯刻,一埋在阿房宫阙下,一在‘日观台’下,长三尺六寸。”﹝订﹞:汉魏丛书本《刀剑录》作“一在观台下,无日字”。由此可以推断出,秦时可能也延续使用了战国诸侯时期的“观台”。

汉承秦制,巩固完善了观天测候这一制度,汉代的观象机构在汉初始曰清台,后更名为灵台。汉代灵台建造雄伟,配备有浑仪、相风鸟、铜表等天文气象仪器。东汉灵台规模宏大,从建武中元元年(56年)建台开始,到曹魏和西晋时期,连续使用超过250年。

汉代观象机构设太史令、丞,统于太常。太史令属于太史府,专掌天文、历法和候风诸职,是天文、历法的学术研究和传授机构。《汉书·百官公卿表》载:“奉常,秦官,掌宗庙礼仪,有丞。”汉初称太常,惠帝时改称奉常,景帝中元六年(144年)更名太常。王莽时改称秩宗,东汉又改称太常。汉朝的观象机构人员编制及部门设置虽较为精简,但职责分工已较明确,以编历为主要任务,兼及观测星辰、研制仪象、校测晷景漏刻的职责。汉初的太史令除掌管占候外,还兼有修史的任务,但后来其职掌范围逐渐集中于天文历法。《后汉书·百官志》载:“太史令一人,六百石,掌天时星历,凡岁将终,奏新年历,凡国祭祀丧娶之事,掌奏良日及时节禁忌,凡国有瑞应、灾异,掌记之。丞一人,明堂及灵台丞一人,二百石,二丞掌守明堂、灵台,掌候日月星气,皆属太史。”

汉代在气象观测和天文历法革新领域取得了极大成果,形成了传世最早的体系化的代表作《史记·天官书》,创制了天文气象观测仪器,如观测风向的相风铜乌。

1.3 隋唐时期:日渐完备

经过魏晋南北朝300余年的分裂战乱,隋唐以后,又重新建立起大一统的封建帝国,观象机构在这一时期日渐完备。隋朝典籍中,虽然没有灵台的正式记录,但从《隋书·天文志》《隋书·律历志》的记载中,可知有两处称观台,一处称灵台的佐证。《隋书·天文志》上记载:“史臣于观台访浑仪,见元魏太史令晁崇所造者,以铁为之,其规有六。其外四规常定,一象地形,二象赤道,其余象二极。其内二规,可以运转。用合八尺之管,以窥星度。周武帝平齐所得。隋开皇三年(583年)新都初成,以置诸观台之上。大唐因而用焉。”隋朝负责观测事务的属官有监候,有昼夜在灵台轮流值日、察看天象的天文观生,有负责“教习天文气色”的天文博士,还有随天文博士学习的天文生若干。

唐代继承了隋的官制并全面完善,其基本特征就是“三省六部、九寺五监”制,设立了太史局,后改为司天台。唐代的观象台数量较之隋代大为增加,尤其是盛唐时期,长安就有数座天文台和气象台同时工作,东都洛阳亦有仰观台,占候者日夜守候在仪器之旁,测候、观象、记录、授时,足见当时观象人才荟萃,观察唯勤的昌盛景象。

1.4 宋元时期:趋向成熟

经过“五代十国”的短期动乱,我国历史又进入了一个大一统的封建王朝——宋。宋朝观象机构设置繁多,在秘书省下设司天监及下属天文院、测验浑仪刻漏所、钟鼓院、印历所,后又增设翰林天文院,主要负责察天文祥异、钟鼓漏刻、写造历书等事。元丰五年(1082年)实行改革,罢司天监,立太史局,隶属秘书省。除了名称有变,改革前后的机构设置与职能变化不大。

元朝立国初期建立了优越的观象环境,司天台、回回司天台和太史院是三大观象机构,人员建制和职掌分工相当完备。司天台(汉儿司天台),建于中统元年(1260年)。回回司天台成立于至元八年(1271年),太史院建于至元十五年,与司天台并立,颁历之政归院,学校之设隶台。《元史·百官志四》记载:“太史院,秩正二品。掌天文历数之事。至元十五年,始立院,置太史令等官七员。”

1.5 明清时期:曲折发展

明代的观象机构名称几经变更,最终以“钦天监”的名称一直沿用至清朝。钦天监外设观象台,又称观星台,其作用与前代一脉相承,“凡日月星辰风云气色之变异,(监正、监副)率其属登观象台占焉。台四面,面四人”,日夜进行天文、气象方面的观测,一旦察其有变,占卜灾异福祸,具实以奏。

清代钦天监的机构设置,多沿袭明代旧制,图2为明清皇家观象台遗存。但在西学东渐浪潮的影响下,以及调和满、汉关系的考量,清代钦天监官员逐渐形成了满、汉、西洋相互交叉安排的格局。清代钦天监掌管天文气象、推算节气历法,分天文、时宪、漏刻、回回四科。时宪科掌推天行之度,验岁差以均气节;天文科掌观天象,书云物机祥,率天文生登观象台。节气、物候、天气等状况均在钦天监观测掌握的范围之内。

图2 明清皇家观象台(来源:北京天文馆)

2 古代观象机构的发展特征

2.1 机构建制日渐完善

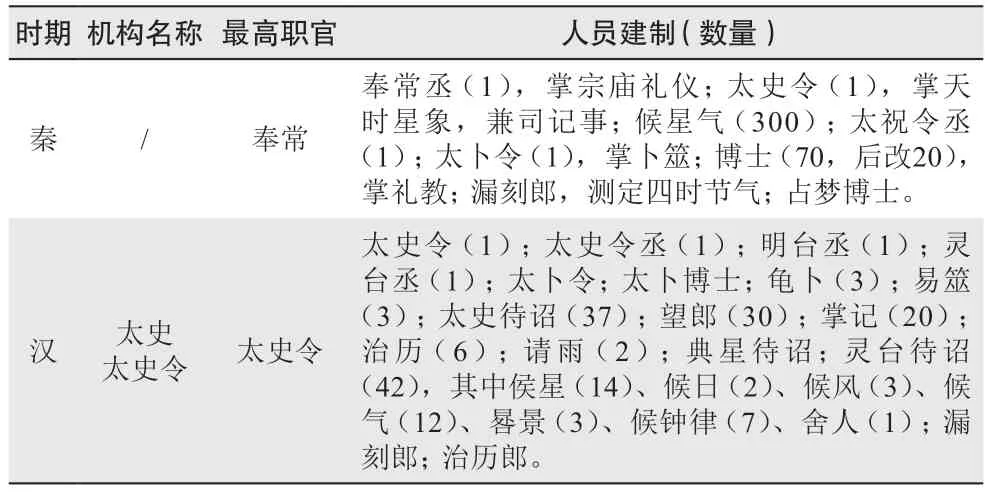

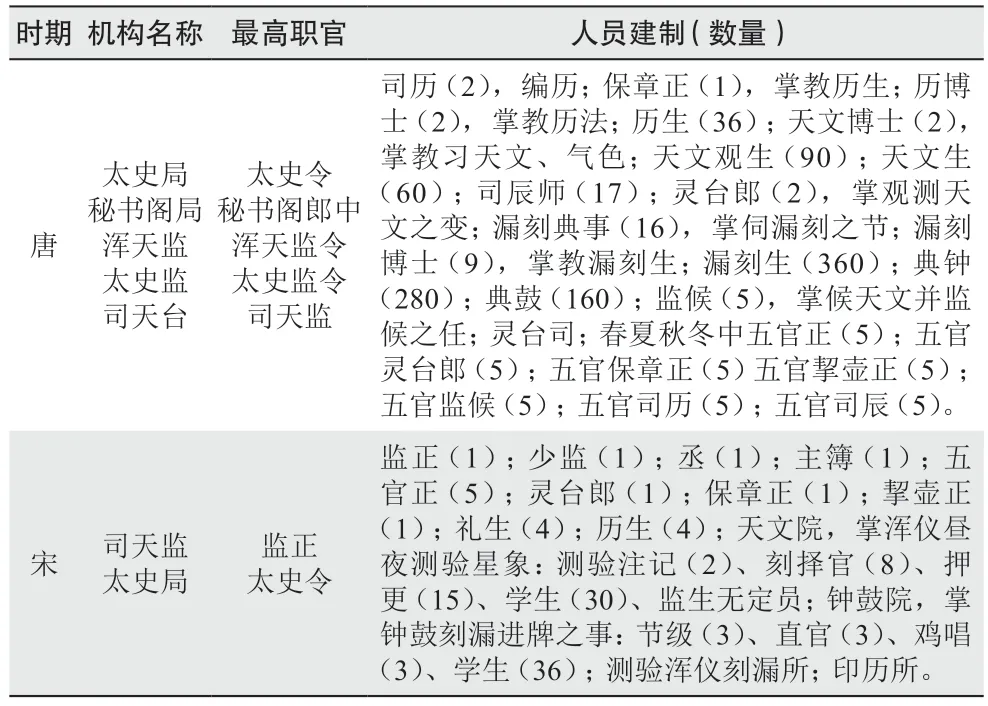

千百年来,观象机构的名称、归属部门、机构设置、职官品秩、职掌范围等都在不断发生变化,先后有过太史监、太史局、秘书阁局、浑天监、浑仪监、司天台等名称,最高官职名称也经历了由昆吾、巫咸、太宰、太史、太史令、司天监、监正的演变历程(表1),我国古代观象机构的组织建制在演变过程中日臻完善。

表1 秦汉时期观象机构职官简表

公元前221年,秦灭六国,自此我国古代观象机构有了统一的、专业的组织建制。随着朝代更迭,观象机构的组织建制也在不断演变中。有关各个时期观象机构的具体变革,《中国古代天文机构与天文教育》一书已进行了详细叙述,此处不再赘叙,只对机构名称、最高职官、人员建制、人员数量以及相较于前一时期首次出现的职掌名称等变化进行重点梳理。

从表1中可以看出,虽然秦代观象机构中的职掌还保存着太祝令丞等掌管祭祀的官员,但是设立了博士官职,负责职掌礼教,在一定程度上可看成是对占星的淡化。汉承秦制,太史府下设太史令、丞、待诏,专掌天文、历法、候风、候气、晷景诸职,观象机构的基本功能逐渐成型,出现了灵台待诏等专职的天文官员从事观象和占测工作。

唐朝时期,观象机构的官职设置和人员规模都有了跨越式的发展(表2)。盛唐时观象机构所属官员多达一千余人。

表2 唐宋时期观象机构职官简表

从表2中可以看出,唐朝观象机构的机构名称、人员建制几多变动,在不断的变化调整中,观象机构的职官更加细化,分工更加明确,制历、测候、教育、授时各司其职。宋朝在秘书省下设司天监(元丰三年改为太史局),下属天文院、测验浑仪刻漏所、钟鼓院、印历所、翰林天文院等机构各有分工。

元朝建立之后,国家的观象机构有司天台、回回司天台和太史院等。太史院建于至元十五年(1279年),其成立较晚,但体制更为齐全,人才荟萃,从事天文历法的官员或工作人员,最多时达94名。

明朝的观象机构名称先后经历太史监、太史院、司天监、钦天监的多次变更,最终确立为“钦天监”。明朝有北京和南京钦天监,南北二监论成立时间以南京为早,论编制规模则以北京为大。洪武二十二年(1389年),明代钦天监职官建制基本确定,职官名称与职能同前变化不大。钦天监有专门的技术人员,即天文生和阴阳人,分天文科、漏刻科、回回科、历科四科供事。

清代钦天监的机构设置多沿袭明代旧制。顺治元年(1644年)设钦天监,分设天文、时宪、漏刻、回回四科;置监正、监副,五官正、保章正、挈壶正、灵台郎、监候、司晨、司书、博士、主簿等官,以汉人充任,隶属于礼部。另外,还设笔帖式,满11人,蒙4人,汉2人。此外,钦天监内设置助教厅,其中助教1人,教习2人。

从上述历代观象机构和职官设置的发展变化可以发现,观象机构的职官建制在曲折发展中逐渐丰富多元,岗位分工渐渐细化,人员规模日渐扩大。但是需要说明的是,因古代天文气象不分,天文观测和气象观测的区分并不像今天一样明确,故此,文中论及的观象机构实际是一个宽泛意义上的概念,既包括了天文观测,也含有气象观测。因而在观象机构的组织建制中,既有职掌天文观测、制定历法的灵台郎、司历,也有观测气象现象的候日、候风、候气等职官。

2.2 人员来源相对单一

天文气象人才是观象机构建立发展的基石。观象机构作为封建统治阶级彰显“君权神授”“天人感应”的重要部门,为历代帝王所重视。为了维护皇权的权威与神秘,封建统治阶级在观象机构的人员构成上严格把控。

夏代“事天”的天官、西周总管天文历法的太史、属官保章氏、冯相氏等都是世袭的职位,人员来源相对单一。宋代司天监中设天文历法学校招收学生,分监生、正名学生和额外学生三种。除从司天监官员子弟中选拔外,许“召募草泽”,为寒门子弟入仕观象机构提供了途径。

在漫长的封建统治时期,观象机构内部官员的选拔升迁,多从机构内部进行。钦天监人员的子孙世代也只能修习天文历算。《明会典》载:“洪武六年规定,凡钦天监人员,令永远不许迁动,子孙只学习天文历算,不许习他业,其不习学者,发海南充军。凡本监官升迁,俱从礼部考选查拟,转送吏部铨注。”明朝在钦天监的职官选拔制度上规定:“凡钦天监官不由常选。监正监副有缺,于本监官内五官正;五官灵台有缺,于属官内;保章正以下缺,于天文生内,俱从礼部送吏部奏补。”体制内的陈旧机制、缺乏外界竞争带来的活力,不可避免地限制了观象机构乃至我国古代天文气象科技的发展。以至于到了弘治十一年,朝廷“下令访取世业原籍子孙,并山林隐逸之士,及致仕退闲等项官吏生儒、军民人等,有能精通天文历数、阴阳地理及五星子平、遁甲大定、六王、龟下等水者,每府不过一二人,试中收充供役。”

在“西学东渐”的浪潮下,以利玛窦为代表的外国传教士参加了钦天监的天文、历法教育整顿改革,打破了明代观象机构的沉闷局面。明朝灭亡后,汤若望得以进入清廷,参与历法的修订。由于修订历法有功,汤若望被顺治帝任命为钦天监监正,主持领导国家天文台的工作,成为我国历史上第一位担任钦天监监正的西方传教士,开启了洋人任钦天监监正的先河。

清初钦天监招收的天文生都是汉人。康熙三年(1664年),在天文科中增设满洲官员5人,满人入钦天监自此开始。康熙四年,发生杨光先请诛邪教案,引起了统治者对耶稣教会的警惕,定满、汉监正各1人;满、汉左、右监副各2人,并且使其地位在“西洋监正之前”。此后,满人开始入主钦天监。康熙九年,下谕扩大招生:天文关系重大,必选择得人。令其专心习学,方能通晓精微。可选取官学生,与汉天文生一同学习。有精通者,俟钦天监缺,考试补用。于官学生内,每旗选取10名,交钦天监分科学习。有精通者,俟满汉博士缺补用(从之),从此开始就有了满族天文生。道光六年(1826年)以后,钦天监不再任用西洋人,其职复由满汉官员担任。

我国古代观象机构的人员从西周至春秋战国时期基本由世袭而来,遴选十分严苛,到了明清时期,人员组成出现了多元化,曾允许外国传教士进入钦天监、主持钦天监,清代以来有满人入主钦天监,人员构成出现短暂的多元化局面,但总体上以汉人掌管为主,一定程度上保障了我国古代观象机构的稳步发展。

2.3 仪器观测发展有限

观测仪器是观象机构开展观测的关键。从陶寺观象台开始,在历代观象机构以及民间的共同努力下,在天文观测以及测风、验湿、测温、量雨、量雪等气象观测方面创制了系列观象仪器或者观测方法,在代代传承过程中,各类天文气象观测也在持续改进中得到完善,大致经历了3个阶段。

先秦时期,天文气象观测处于初级阶段。这一时期的观测仅仅依靠占卜或者肉眼观测与判断,如对于日食、星象、云形、雨量以及看得见的动植物行为来预测天气。即便是夏商周时期有了专门的观象台,也是处于初级状态的天文观象建筑,观测结果具有强烈的主观色彩。但当时天文气象观测工具已有土圭、圭表、候风旗等。陶寺遗址出土的漆杆,已被证实为用于测影的圭表,表明中国古人在上古时期就已经在使用仪器进行观测。

汉唐以来,开始走向具有仪器观测的器测时代。这一时期出现了测风的羽毛风向器、铜凤凰、相风乌等仪器,测湿度的天平以及量雨器、量雪器等,对风向、风速、云气、时律、空气湿度、雨量、雪量等气象要素进行观测。以测风为例,从西汉时期的仅可判断风向,到东汉时期的可以指示风速的铜凤凰,再到南北朝时期采用更加灵敏轻便的相风木乌,测风仪器一步步走向成熟,并且广泛应用。在观象机构中也记录有使用测风仪器的方法和规程。再如预报湿气降雨的天平式湿度计,从悬挂羽毛到土再到铁,天平式湿度计在不断的改良进步中,准确度逐渐增强。此外,从天文观测来讲,至汉代观象仪器还有圭表、晷仪、日晷、漏壶、更香、秤漏、浑象、仪象等。

明清时期,天文气象观测开始了西方交流。伴随着耶稣会士来华传教,气压计、温度计等欧式气象仪器传入我国,我国民间也有这些仪器的仿制记录。清初南怀仁所著《灵台仪象志》中,详细介绍了温度计、湿度计的制作、使用和校验的方法,可见西方气象仪器已经进入了我国古代观象机构。但从古代观象机构的气象记录看,除了风向变化可能为相风仪器辅助观测外,其他多为直接观测天象记载,气象仪器使用较为有限。一直到鸦片战争爆发后,气象观测仪器才广泛地被应用在各地海关气象观测站和由外国传教士筹建的观象台站,气象观测的范围不断拓宽,开始对气温、气压、雨量、日照、蒸发量、云速及移向等进行科学观测,气象观测的定量化水平得到加强。

2.4 功能作用丰富多元

自三皇五帝开始,我国古代的天文气象观测就与节气、历法、农事紧密联系在一起。历代观象机构兼有观天象、望云气、察物候、测地动、制历法等多种职能。

先秦时期,主要对日食、彗星、流星雨等天文星象、云物风向进行观测占侯以制订历法,这一时期观象机构观测天文的职能较为凸显,且常常与占星、卜筮等并存。秦汉时期的观象机构在继承前代的基础上,功能逐渐增多,出现了正式的观象官员。汉代增加了编写史书的功能,但总体以编历为主要任务,兼及观测星辰、占候、研制仪象、校测晷景漏刻。北魏时期,开始在太史监中设立太史博士和太仆博士职位,以传授天文和占候知识,自此开始从岗位设定上明确了观象机构的教育功能。隋朝在太史监中设立专科学校,“教习天文气色”。唐朝观象机构的体制扩大,同时摆脱了宗教祭祀的职能,在司天台中创办了天文历法专科学校,三科博士各自教授生徒,观象与教育功能并重。宋元观象机构多循唐末五代之制,掌测验天文,考定历法,核验日、月食,观星辰、风云、气候之事,并在司天监设天文历法学校招收学生,开展天文气象教育。明清时期观象机构作用与前代一脉相承,日夜进行天文、气象方面的观测,一旦察其有变,占卜灾异福祸,具实以奏。在教育方面,清朝钦天监招收天文生,分时宪、天文和漏刻三科开展天文历法教学与实习,如“天文科掌观天象,书云物机祥;率天文生登观象台,凡晴雨、风雷、云霓、晕珥、流星、异星,汇录册簿,应奏者送监,密疏上闻”。

我国古代观象机构自诞生之日起,就承担着观天、望云、测候、制历的基本职能。随着政治经济文化的发展,观象机构的组织建制不断完善,人员规模越来越庞大,为了满足封建统治阶级的需求和适应社会发展,增加了编写史书、研制天文气象观测仪器、开展天文气象教育等功能,并在历朝历代的观象机构中得到逐步发展和完善。

3 观象机构发展的内外动因

3.1 巩固统治的需求

我国古代皇帝称为“天子”,君权神授,皇帝代表上天的旨意统治万民,具有至高无上的威严。秦始皇一统天下后,象征权力的玉玺上就刻着“受命于天,既寿永昌”,以示政权的合法与皇权的威严。汉代董仲舒在“天人合一”的基础上,提出“天人感应”,认为君主是上天所选择的,代表着上天。秦至清两千余年,朝代更迭,选官制度也在不停发生变化,但为了保持皇权的权威与正统,封建统治阶级历来重视天文气象观测这种能够“直达天听”的活动。

观象机构所承担的职能涉及观天象、制历,是关乎国家运势、皇权正统的国本问题,对王朝命运具有极端的重要性,尤其是颁布新历法是历代帝王彰显政权合法性的重要途径,是一个国家最高统治权力的象征。《尚书·洪范》九条政治纲领中的第四条就是“《五纪》:一曰岁,二曰月,三曰日,四曰星辰,五曰历数”。在一定程度上,历法的制定彰显国家政权和皇权。历代帝王在一统天下之后,都要改历,以示政权的合法和皇权的正统,故过去有“皇历”一说。历法颁布视为国家盛典,不仅服务国民,也服务藩属国,称之为奉正朔。历法在封建王朝制度的框架内制定,还要做到科学精准,不出差错,也是其维护朝局稳定的基本途径。

唐代对观象机构尤为重视,在一定程度上形成了“垄断”局面。在关于司天台的职责中明文规定:“凡天文图书器物,非其任不得与焉。”唐代观象机构的人员建制、品秩前后经历了太史监、太史局、浑天监(浑仪监)和司天台几种模式。从职责上来看,频繁的更名和提阶只能说明加强垄断的心理,司天台是皇家天文台、气象台和占星台,足见统治阶级对于观象机构的重视。

3.2 保障农业的需求

我国古代以农立国,农业生产的发展决定了整个国家的经济命脉。历代统治者都非常重视农业生产,将农业作为决定国家发展的根本大事来抓,采取系列督促、组织、鼓励农业生产的政策,将农民紧紧束缚在土地上。战国时期,就有“奖耕战”“抑商贾”的政策。秦王朝大一统之后,商鞅推行重农抑商的政策,此后历代推行的“崇本抑末”“专卖法”“海禁”等政策,都是“重农抑商”政策的具体表现。“农本商末”政策的实施就是为了保障作为国家经济基础——农业的平稳发展,民强自然国富,最终以达到维护政局稳定和皇权专制的目的。

历代观象机构进行的制历、观天、授时、占候等天文气象活动,均是农业经济平稳发展的重要保障。我国古代小农经济发展主要“靠天吃饭”,风调雨顺则农业丰收,百姓安居乐业;雨水失调则农业歉收,百姓民不聊生。因此农业耕种必须“得天时”,从播种、育苗、除虫到收获,中间的每一个环节都与“天时”息息相关。历代帝王必须为百姓颁布准确的历法,传播农业生产技巧、农业占候等知识。历法准确,农民得以在正确时间耕作,获得丰收;历法不准,天时失调,农业歉收,人无依归,社会动荡,皇权专制受到威胁。为了保证农业经济的发展,保障朝局稳定、国富民强,皇权专制的稳定长久,夯实国家经济基础,观象机构发挥着天时预测、农时指导的重要作用,因此才能在封建统治阶级的重视下不断发展。

3.3 西学东渐的影响

明清以来,西方科技的传入成为影响我国观象机构发展的重要外部因素。15世纪末,欧洲文艺复兴运动如火如荼,科学不断进步,人们的思想也不断解放。伴随着地理大发现,明万历年间,耶稣会教士率先来华,这期间以利玛窦为代表的传教士,传播教义并且带来了西方的气象科学,受其影响明清学界出现了一股西学风潮。利玛窦还带来了不少西方先进的天文学方面的科技成果,传授天文知识,甚至亲自动手制作各种科学仪器。后来的传教士也多效仿其“智力传教”的策略,汤若望、南怀仁等人得到了以徐光启为代表的士人阶层的回应,甚至得到了崇祯、康熙、雍正等皇帝的支持,参与朝廷历法的修订,担任钦天监监正等重要官职。来华期间,传教士编制历书、教授西法、为钦天监添制观象仪器、撰写气象科学著作,促进我国古代天文气象观测的变革萌芽,激发我国传统天文气象教育的活力。

4 结语

为巩固封建统治政权的稳定,保障农业经济基础的发展,我国古代观象机构经历了先秦时期的观象缘起、秦汉时期的初现端倪、隋唐时期日渐完备,宋元时期逐渐趋向成熟,到了明清时期,在西学东渐的影响下曲折发展几个历史发展时期。在近三千年的发展过程中,我国古代观象机构人员来源虽然相对单一,观象仪器发展缓慢,但观象传承从未中断,组织建制日渐完善,功能作用也逐渐丰富多元,为近代气象台站的建设和发展打下了坚实的基础。

深入阅读

陈晓中, 张淑莉, 2013.中国古代天文机构与天文教育.北京: 中国科学技术出版社.

黄本骥, 2005.历代职官表.上海: 上海古籍出版社.

姜海如, 赵同进, 彭莹辉, 2017.中国古代气象.北京: 气象出版社.

梅汝莉, 李生荣, 1992.中国科技教育史.长沙: 湖南教育出版社.

曲铁华, 李娟, 2010.中国近代科学教育史.北京: 人民教育出版社.

孙宏安, 2006.中国近现代科学教育史.沈阳: 辽宁教育出版社.

孙承泽, 1962.天府广记.北京: 北京古籍出版社.

温克刚 等, 2004.中国气象史.北京: 气象出版社.

吴增祥, 2007.中国近代气象台站.北京: 气象出版社.

Advances in Meteorological Science and Technology2023年5期

Advances in Meteorological Science and Technology2023年5期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 永远的季刊 不变的创新

—— 《英国皇家气象学会季刊》创刊150周年评介 - 基于超越对数生产函数的气象条件变化对京津冀地区行业产出的影响研究

- 城市化对气温变化影响研究进展

- 无缝隙地球系统理念下世界气象中心发展趋势浅析

- 大气环境资源指数及其实证检验

- 宁夏流感与气象条件关系研究