“同源异构”

——楚绣和汉绣的艺术特征对比研究

涂雨潇, 李 正

(苏州大学 a.纺织与服装工程学院; b.艺术学院,江苏 苏州 215123)

目前,针对楚、汉绣研究的相关问题学术界已有一些显著成果,如彭浩[1]、刘咏清[2]对楚绣针法及纹样题材较为详细地分析,冯泽民[3]、余戡平等[4]对汉绣的历史源流、针法技艺、图案花型等进行了梳理和考察。楚绣和汉绣作为承载千年的手工艺技法在文化历史的长河中一直延续至今,是在不同的历史发展背景、艺术流派、风俗民情的影响下发展而来。前者的斐然成果是本文研究工作的重要基础。但是,目前对于楚绣和汉绣两者概念经常被混淆,也是由于楚汉刺绣在地域上的重叠关系而忽略了两种刺绣的差异性,且缺少对两者比较理论的文献研究。因此,本文通过对比两绣的共异之处,厘清两种绣种的艺术特征和发展动因,旨在对古代楚绣文物和当代汉绣非物质文化遗产的保护传承研究做出有益尝试。

1 楚绣、汉绣的同源相承

1.1 两者系出同地

楚绣与汉绣源自同一块荆楚地域空间。楚绣是古老长江流域的文化遗产,汉绣也是受楚绣这种极具地方特色的刺绣母体而孕育出来。首先,楚绣又被称为楚国刺绣,即为春秋战国时期楚国境内的刺绣。《淮南子·兵略训》中提到楚地范围为“南卷沅、湘,北绕颍、泗,西包巴、蜀,东裹郯、淮”。当时湖北、湖南、安徽、江西西北部、四川、重庆西部,河南南部等地都属于楚国所统辖的范围[2]。战国时期的楚国,种桑养蚕的规模和缫丝织帛的水平跃居列国之首[5],在楚国境内如江陵马山楚墓、随县曾侯乙墓等地出土精妙绝伦的刺绣品,可见当时楚绣技艺高超,巧夺天工,花样繁多,凝聚了楚文化特色。汉绣主要流行区域同是位于古代楚国疆域的地理范围,使得它从产生开始就充满浓郁的荆楚文化特质。2014年由武汉标准化协会、武汉汉绣艺术研究院共同完成的“汉绣标准”规定中明确说明:“汉绣是在楚文化的历史背景下,明清时期形成与兴起的,以荆州、武汉、洪湖地区为主的一种独有的地域性绣种。”[6]早期汉绣的发生地围绕在荆沙地区,而后来主要是在汉口镇[7]。实际上,汉绣所生成的空间远大于武汉三镇(今武昌、汉口、汉阳)。现覆盖地区东至黄冈,西至宜昌、恩施,北至孝感,南至咸宁,汉绣突破原有地方的框架,在后来的发展中囊括了湖北省江汉平原和长江中游两岸广大地区,成为极具湖北地域性特色的民间刺绣[8]。虽然楚绣和汉绣系出同地而紧密相联,但两者却有差异。前者是春秋战国时期楚国的刺绣,后者则是一种地域性代表的绣种[7]。可以说两者之间有一定前后承接的联系,但楚绣与汉绣之间是相互独立的艺术个体。

1.2 沿袭古楚浪漫的民俗气息

汉绣沿袭了楚地独具特色的浪漫主义的民俗气息。楚人性情爽朗直接,天真烂漫的民俗气息是由特殊的地理环境、气候、风俗人情等综合因素相互影响而形成的。楚绣体现楚人所特有的不碍于物、不制于心、无拘束的审美方式,完美演绎出了原始的活力、狂放的意绪和无羁的想象,激发人们对楚绣创造的极大热情和不竭智慧。楚人擅于将各种形象打散重组,创造出新颖别致的造型形式,并赋予其全新的艺术境界和神韵。这种审美理念富有中国浪漫主义风格,对后世的设计产生了重要的影响。汉绣艺术中所表现的浪漫主义情怀,处处流露出楚风遗韵和本土艺术感染力,是楚绣艺术的延伸和重现,展现出一种拙朴、大胆、自由、动人的民间艺术之美。无论是纹样造型的形式感、表现手法的工笔重彩或是色彩处理的强烈对比,都彰显着地方特点和民族风情。虽然春秋战国时期的楚国刺绣与明清至今的汉绣前后时间间隔跨度较大,但仍然可以在汉绣作品中解读到古代楚绣鲜明的浪漫主义特色。

2 楚绣、汉绣中艺术特征的异构之处

楚绣与汉绣的针法工艺、纹样题材、色彩搭配、线条造型等艺术特征中略有不同,从而产生各自独特的艺术风格。楚绣作为先秦时期楚国的刺绣,是一种“过去式”的刺绣艺术,是楚人基于当时的生产背景和审美意识下所产生的历史文化遗产。而汉绣作为地域性绣种,它在继承传统技艺的基础上经过历代民间绣工辗转变化,并且汇聚各地不同流派形成的“现在式”非物质形态的刺绣工艺技术。通过对比分析,能更厘清两者之间的差异性和各自独有的艺术特色之处。

2.1 针法工艺之异

2.1.1 “立体肌理”的楚绣针法工艺

楚绣作为“过去式”的刺绣文物,多采用“单针相骑相锁、双针相辫相织”的独特针法。在目前出土的楚绣文物中,锁针绣工艺运用频率最高、出现最早的一种针法。锁针绣是由绣线环圈锁成,绣纹的造型似一条锁链而得名,又因其刺绣线条外形如同发辫,曲展自如,所以也称辫子绣。绣法还有闭口锁、开口锁、双套锁等多种形式(图1,《长沙马王堆汉墓陈列》),主要针法是第一针由底部向上行针,刺在纹样的开端,后将绣线由左向右绕成一个圆圈形状,再紧接第一针的附近下第二针,在第一、二针形成的圆圈内部上方起针,便形成锁针绣的第一环,依次环环相扣成为“锁链”的样式。锁针绣的绣线一般为双股合成,缝制成多行锁绣的形式完成最终的纹样。从锁针绣的艺术效果与表现来看,绣面浑厚凸起,富有强烈的立体感和层次分明的肌理感。在马山楚墓、马王堆汉墓刺绣衣物及用品中大量使用锁针绣完成,如凤鸟花卉纹绣红棕绢面绵绔的局部中(图2,荆州博物馆)、对鸟菱纹绮地“乘云绣”的局部中均使用该绣法(图3,湖南省博物院)。

图1 锁针绣针法解析

图2 凤鸟花卉纹绣红棕绢面绵绔的锁针绣(局部)

图3 对鸟菱纹绮地乘云绣的锁针绣(局部)

2.1.2 “分层破色”的汉绣针法工艺

随着时代更迭、地域环境、人文意识等因素的影响,汉绣在楚绣的针黹技法基础上,聚南北诸家绣法之长,糅合成富有鲜明地域特色的新绣法,如盘金绣、打籽绣、平绣等45种绣法。它在针法上自成一派,形成铺、平、织、间、压、缆、掺、盘、套、垫、扣等针法。汉绣织品的针脚和绣线分布均匀,绣面平整光滑,堪称刺绣中的精品。汉绣具有分层破色、针脚极短的特点,以“平金夹绣”为主要表现形式(图4,任炜设计)。平金夹绣是将两股约半毫米的金线捻为一组,并排平铺在缎面上,做出或直或曲的造型,用其他细线错落固定,大块密集地铺排,令整体画面看起来金碧辉煌,对比强烈,营造一种装饰感极强的气氛。另外,汉绣齐针中的“分层破色”及掺针的粗中有细,赋予了这两种针法新的生命,丰富了汉绣欣赏品的装饰效果。其中齐针是多从绣品的外围起绣,然后层层向内走针,进而铺满绣面为止,达到图案边缘齐整规矩等效果(图5,任炜设计)。

图4 平金夹绣

图5 齐针作品

除“齐针”的基本针法外,汉绣还根据绣品不同的质地和花纹,灵活运用各种针法,诸如垫针绣、铺针绣、纹针绣、游针绣、关针绣、润针绣、凸针绣和堆金绣等。汉绣中的物体形象多用金银线来勾勒其外部轮廓造型(图6,胡社光设计),可以看出金银线的运用使龙纹造型更加饱满圆润,均匀细致,生动传神,这也是汉绣的地方性特色,在绣业中独树一帜。

图6 汉绣高定礼服

2.2 纹样题材之异

2.2.1 楚绣崇尚自由生命力的龙凤纹样

楚绣中出现过自然纹样、几何纹样和人物纹样,但最多的还是凤龙为主题的纹样,而且都以流畅婉转的曲线进行绣制,体现了飞扬流转、生机盎然、蔚然成风的生命活力。楚人尊崇的图腾是以凤为主体的形象,这是因为楚人先祖祝融是凤鸟的化身,代表吉祥美好和力量正义的象征符号。楚绣中的凤纹会经过多样性的变形手法,更加大胆自由地表现出抽象、夸张的形态[9]。楚人也崇龙,在楚地流传的神话《山海经·大荒北经》中比较完整地保留楚人关于龙的原始状态观念和想象:西北海之外,赤水之北,有章尾山,有神,人面蛇身而赤……是谓烛龙。龙纹通过楚人无拘无束的想象力,创造出长尾高翘、盘缠纠结、生机十足的艺术化形象,可视作那个时代楚人积极进取精神的象征[10]。在战国楚帛画《人物御龙帛画》中刻画了人物与龙的形象,腾云驾雾,闲庭信步,云气飞扬(图7,湖南省博物馆)。如庄子在《逍遥游》中描绘一样,“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者”。这些自由生命的形象完美诠释出动势韵律的线性表达与南方楚人的审美方式。

图7 人物御龙帛画

本文以被誉为“丝绸宝库”的湖北江陵马山一号楚墓出土的刺绣品为例(表1),共计楚绣品18幅,10幅有凤有龙,8幅有凤无龙。“有凤有龙”占比值相较于“有凤无龙”更高,而“无凤有龙”的情况没有出现,更加说明楚人喜欢以凤、龙为元素进行纹样设计,覆盖了马山楚墓中所有的绣品,且凤元素更是设计的主要来源。凤、龙是楚人的“人心营构之象”,是楚人理想和愿望的化身,是人为创造的产物,进而逐渐成为一种文化符号。龙凤纹样在楚人的意识里是永生、再生的代名词,是极具生命律动的表现,真切感受到楚人的生命意识,在内蕴上与楚人的生命意识同构互渗。在蟠龙飞凤纹绣浅黄绢面衾中,画面上部是一条作反S形盘状的大龙,口衔一条小龙的尾部,小龙作S形,与大龙回首相顾。图案下部是一只高冠、展翅而飞的凤鸟,嘴部与图案上部大龙的尾部相衔接(图8,荆州博物馆),可见龙凤在形态上保持一贯的飞扬婉转的曲线,既奠定了楚人生生不息的文化观念,又灵动地阐释了老子的“飞化流行,生生不息,是谓道”的道哲学观念。除龙凤的主题外,楚绣中还有其他动物纹样,如N9龙凤虎纹绣罗单衣中的虎纹,选取其威武勇猛的特征作为纹样,达到去灾辟邪、降福迎祥的目的,但是在楚绣纹样中使用相对较少。总而言之,楚绣喜爱凤翔、龙盘、虎踞这些生机勃勃的角色,无时无刻不体现着楚人积极向上的生命意识。

表1 楚绣中龙、凤纹分布情况

图8 蟠龙飞凤纹绣浅黄绢面衾(局部)

2.2.2 汉绣呈现民俗化的吉祥纹样

汉绣艺人们将刺绣纹样赋予传统文化的精髓,创造出自己独特的装饰手法。通过谐音、会意、借代、比拟等手法转化为图形,将中国传统的纳福呈祥、趋吉避凶等思维运用到刺绣图案中,绣制在自己的生活物品上[11],如床上用品、婚俗用品、贴身物品上会绣制鸳鸯戏水、并蒂莲、喜鹊登科、连生贵子等民俗化的吉祥图案。汉绣纹样更贴近平民百姓生活中常见的元素,植物纹样和动物纹样运用较多,蕴含美好的祝愿,如牡丹寓意华贵圆满、莲花寓意连生贵子等植物纹样常出现在汉绣之中。另外,湖北民间习俗有每逢孩子满月时,母亲会为子女绣有老虎造型的虎头鞋表达爱意,寓意孩子能够虎气生生、健康成长、强壮勇敢(图9)。可见汉绣图案的题材大部分是关于驱邪、纳福、消灾、求子、平安、富贵等民俗化寓意,并且多以文字、人物、花鸟动物、民间谚语、神话故事等形式表现。千百年来,中国人对祥瑞代表的图案、花卉、物品、文字等有强烈的认同感。除此之外,还出现“花拼字”的艺术效果,其处理手法是将常见的吉祥寓意的汉字,如“福”“寿”字,穿插着植物或动物纹样,局部填充于文字之中,这也是汉绣特有的一种装饰技巧,承载着“图必有意、意必吉祥”的设计理念(图10,任本荣设计),寓意万寿无疆、福气满盈,常用于门帘、窗帘、堂彩上,形成“字中有画”的独特韵味,如此进行汉绣作品更是表达出趣味性的美学价值。

图9 虎头鞋

图10 汉绣“花拼字”

2.3 色彩搭配之异

2.3.1 “尚赤崇火、恢诡谲怪”的楚绣色彩

楚绣整体用色是以赤色为主基调,间色与复色大量的交替运用,呈现颜色错杂、异彩纷呈的效果,更增加了其浪漫、梦幻般的艺术感染力。楚文化是赤色文化,其衣食住行皆以赤色为尚。本文以战国马山一号楚墓出土的共计18件绣品为例(表2),可以看出红色系使用频率最高,不仅作为绣地,作为绣线亦是如此。通过缓和的对比色或相邻的调和色在明度上拉开层次,配置协调,华丽典雅。另外,通过研究得出楚绣中的颜色会以某种固定的审美组合关系,形成搭配规律出现在纹样中,如黑、红、黄等色成组搭配,且每个纹样的配色基本上不超过5种颜色,这种用色方式形成了楚人专属的色彩搭配规律,能让画面鲜活,动感强烈[12]。

表2 楚绣中色彩分布情况

楚诗人屈原在《招魂》中提到“红壁沙版,玄玉梁些”;“网户朱缀,刻方连些”,描述了楚人会用暖色调为主展示物品纹样,如棕红色,朱红色和绛红色等。频繁出现的红色由于楚人的先祖祝融,他的身份为太阳神而备受楚人崇拜,根据楚人原始思维中的相互渗透可得火与太阳相通,而赤色就是火的象征[13],红色为主的装饰语言而形成了楚艺术符号,这与楚人的浪漫情怀相吻合,也形成典型的南方艺术趣味。刘纲纪先生指出刘勰在《文心雕龙·辨骚》中评论《楚辞》为“惊采绝艳,难与并能”,清楚发现楚人主要采用敷陈五彩的色彩基调,感受色彩所带来的愉悦感官享受和极致形式语言,将无形的楚艺术审美转化为可视化图案视觉符号,体现出楚人汪洋恣肆的生命激情。

2.3.2 “浓墨重彩、烂齐光些”的汉绣色彩

汉绣色彩受到荆楚地区的自然地理环境和社会历史文化的影响,形成了浓郁的地域性特色,主要表现在以下两个方面:第一,汉绣的色彩搭配与其他绣种不一样的地方在于汉绣重底色,绣线颜色以红、黄、蓝等原色为主,并辅以紫色、绛色、灰色为辅助色,使得面料的底色与绣物的色彩形成强烈的反差效果,尤为突出的是许多汉绣织物绣面大都为暖色基调,在重底色的铺垫下,汉绣的配色更是大胆夸张,这与楚人的个性息息相关,豪爽大方中带点粗野,热情且浪漫。总体上给人一种缤纷而又协调的视觉感受,让人观后印象深刻。汉绣用色讲究富丽堂皇,雍容华贵。仅从这幅汉绣作品《太狮少宝》画面中花朵纹样的色彩看出(图11,王炜佳设计),由内及外分层破色,层层相接,用色大胆。第二,汉绣色彩的艺术性在于丝线、色彩及光影的表现,而这一切都是借助一针一线积丝而成。丝线本身的属性,即在光的反射下呈现多彩的光灿效果(图12,武汉博物馆)。汉绣艺人利用丝线的这一属性,在重色为底色的基础上,同时又夹以金银线的使用,产生“烂齐光些”的效果。在色调和配色上受荆楚民间配色习俗的影响,如“紫金配,表祥瑞”“红靠黄,亮晃晃”和“梅竹色软,牡丹色硬”等。浓墨重彩的汉绣注重利用色彩的心理效应,逐渐形成用色艳丽鲜明,追求“惊彩绝艳”的效果。

图11 汉绣作品《太狮少宝》

图12 绣线色彩

2.4 线条造型之异

2.4.1 “灵巧生动、舒卷自如”的楚绣用线

战国楚绣线条造型是以流畅而富于节律感的曲线为主导,最突出的就是楚人擅长对于曲线的运用。在楚绣艺术造型中的凤纹、龙纹、花草纹几乎都是使用生动流畅的曲线构成,沿着旋转缠绕的结构线不断穿插运动,富有节奏感和韵律。楚人在运用曲线时,常寓直于曲,曲直分明而又互为一体。两个卷涡之间常以直线相联,再变换方向前后连贯,形成迂回、周密而有序的路径,从而展开丰富的想象,多采用二方连续或四方连续方式组合。在舞凤飞龙纹绣纹样画面中看到曲线的极致美,甚至在动物的尾部使用弯曲的线条修饰,呈现曲折回旋、错综复杂的楚风楚味(图13,《江陵马山一号楚墓》),使得画面产生一种保持运动和周而复始转化的特征,既反映了道家阴阳轮转、相反相成是万物变化生成的哲理,也符合老子的“道生一,一生二,二生三,三生万物”的规律,处处可见古代楚人对充盈在宇宙万物间的运动感、律动感的绝妙传达,同时也给观者以优美、雅致、协调的视觉感受。贡布里希(Ernst Gombrich)曾说:“中国艺术家不像埃及人喜欢有棱角的生硬的形状,而是比较喜欢弯曲的弧线”。楚国刺绣艺术以行云流水的造型体现出春秋战国时期楚人的审美意识水准和表现能力已达到超高的程度。

图13 舞凤飞龙纹绣纹样

2.4.2 “大巧若拙、淳朴自然”的汉绣用线

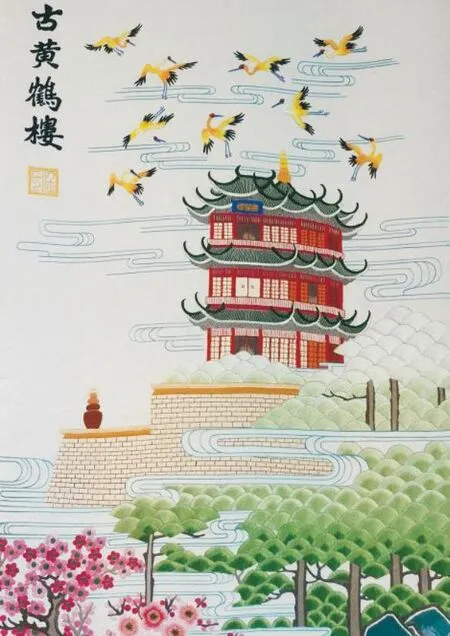

汉绣艺术的线条造型特征讲究“拙”,是一种精巧的拙,即在拙中见巧,大巧若拙;风格敦厚、实在、规范、传神。“大巧若拙”出自《老子》第四十五章:“大直若屈,大巧若拙。”[14]“大巧若拙”的大意是大道有巧,自然天成却没有人工雕琢的痕迹。这里的拙朴不是笨拙、拙劣、简陋之意,而是指朴实无华、古朴、质朴的表现。正如宋代诗人黄庭坚所说:“巧于斧斤者,多疑其拙。”这种拙朴之感是汉绣艺术风格所呈现具有代表性的独特面貌,它是通过绣品的本质,反映出时代、历史或艺人的审美理想,与“师法自然”有异曲同工之妙,强调造物过程中遵循一种粗而不漏、自然而然之美。汉绣制品多用于民俗活动和民间生活之中,在绣制过程中多呈现直线化表达,有着平衡、规整、刚劲等特质,追求返璞归真的艺术效果,反映出天然的原生态特征和纯朴的民俗特色。如汉绣作品《黄鹤楼》中运用规矩的造型、浓烈的色彩、大气的布局来创造作品,整体造型质朴无华,又不失细腻活泼(图14,任本荣设计)。作品一方面得力于整体造型上强调气势宏大,另一方面也取决于浑然拙朴的线条。正是这种涩拙的线条,反映出一种曲而不软的美感,总体风格上呈现雄浑、质朴、自然、大气的艺术特点。汉绣拙朴的精神气质还表现在它追求绣感,使用绣线时不劈线过细,不隐藏绣线走势与痕迹,并用较粗的绣线保持刺绣艺术所具有的本体性。

图14 汉绣作品《黄鹤楼》

3 两者异构之处的发展动因

3.1 文化内核:楚绣以巫文化为核心,汉绣以市井文化为主

楚绣文化的核心是巫文化,在巫文化的影响下展现出独特的“奇美”造型及浪漫诡异的艺术风格。《淮南子·人间》中说“荆人畏鬼”;《汉书·地理志下》记载楚地人民“信巫鬼,重淫祀”。王逸的《楚辞章句·九歌序》中记载:“昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠,必作歌乐鼓舞以乐诸神。”[15]当时楚国的政治、经济生活均充斥着形式繁复的巫术礼仪,同样也体现在楚刺绣的艺术特征中。《庄子·齐物论》中形容楚绣“恢诡谲怪”,着重强调“变异”,达到出神入化的境界,在造型思维、手段乃至整体风貌上显现地域浓厚的原始神秘主义特点和浪漫主义的艺术气质。如在凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍的局部中,鸟张翅作站立状,长颈大腹,头有四束花冠,垂于左右两边。三束花缨,垂于鸟一侧,双翅展开,足为站立状(图15,荆州博物馆)。凤鸟造型与普通自然动物造型不一样,画面中散发出奇异诡谲气氛。这光怪陆离的造型艺术反映出楚人受巫文化的影响,对物体的造型不按常规的形式进行绣制,而是靠着天马行空的想象创造出一系列的超现实主义作品[16]。

图15 凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍(局部)

汉绣艺术则是弥漫着浓厚的市井文化,对汉绣的绣品种类、艺术风格产生了直接的影响,成为真正意义上的大众艺术。市井文化主要是指“以城市市民为主体的一种通俗性的综合文化”[17]。汉绣既满足当时老汉口民众的精神需求,同时它具有很强的商业目的性,它的创作也带来更多利益,满足了老汉口“九分商贾一分民”的经济需要。汉绣成为当时通俗的、时尚的工艺美术品,并在商业消费的环境中蓬勃发展,符合大众艺术的特征。另外,汉口位于长江中游北岸,江汉平原东部,素有“九省通衢”之称,随着汉口开埠和洋务运动的进行而成为国内近代化的重要城镇。当时封建社会商品经济的萌生发展,产生于都市中街区小巷的市民文化也带有明显的商业倾向,也加快了汉绣商品普及性与广泛传播性,使得本地的刺绣业迅速发展,形成了著名的“绣花街”。市井文化不仅丰富了汉绣的品类,而且影响着汉绣的艺术风格,形成了融九州于一流的大众化的生活方式。

3.2 分工体系:楚绣以女工为主,汉绣以男工领衔

首先,春秋战国时期的官府推行“鼓励耕织,奖励农桑”的政策,推动了养蚕种桑业快速发展,促使了楚地织染刺绣的兴盛,楚国上品丝织物均出自楚国官府织造作坊的女工之手。《左传》成公二年载:楚令尹子重救齐侵鲁,鲁国以“执断、执针、织纴,皆百人”为贿于楚[18]。小国不仅要向楚国贡纳服装,而且还要进献制作服装的女工。据杜预注,执针是“女工”,女工即“女红”,是古代对刺绣、剪裁、缝纫等针线活的通称[19]。在《周礼》中就已将丝织归入“国有六职”的“妇功”来进行统一的管理,表明楚绣所处的时期都是以女工为主要劳动力。加上古代男耕女织的农耕文化影响下形成的家庭自然分工方式,手工制作的传统技艺如纺织、缝纫、刺绣等大多是由女性承担,这些技艺常被称为“女红”,由女技工完成的刺绣作品,成为最能展示女性才美和巧手的刺绣艺术,折射出含蓄、内敛、细腻的柔性风格样式和女性化气质,绣娘们共同创造了楚绣的辉煌历史,为刺绣技艺的提高作出了极大的贡献,并将手工技艺在代代相传中流传下来。

而汉绣在明清时期,随着商品绣在湖北地区的繁荣发展,大量的男技工进入到汉绣行业中。据《武汉工艺美术行业志》的记载及任本荣汉绣大师的回忆,汉绣行业中很早就有男技工。到清代后期,男技工与女技工人数已达到1︰5的高比例,而且更多主要的技术活是由男技工来掌握。这在绣界中实属罕见,并在此基础上形成“男工领衔”的特殊生产经营方式,而且汉绣技艺有着“传男不传女”的习俗,这在当时的刺绣行业中自然成为一种另类。汉绣艺术在风格上大气豪放,富于创新,显示出平中见巧的男性气质和柔中见刚的精神风貌[7]。他们在创作过程中更具有整体意识,呈现规则、严密、秩序、有力度的装饰性美感。在汉绣针法技艺上表现出刚柔并济,力量与精巧相结合,制作上布局大气,整幅作品呈现立体感与雕塑感。汉绣中这种分工现象改变了数千年来女技工在刺绣行业中唱主角的传统格局,在某种程度上打破了职业分工的单一性,为传统刺绣艺术注入了新的活力。不过随着社会的多元化发展,开始以积极、开放的态度吸纳人才,性别限制已逐步被打破。

3.3 用途类别:楚绣服务于官僚阶级,汉绣走向“雅俗共赏”

从楚绣艺术所服务对象的层面来看,主要是宫廷、诸侯王公、士大夫阶层。在《管子·小匡篇》中记载:楚国曾“贡丝于周室”,刺绣逐渐成为皇室贵族和官宦人家的专属用品。马山一号楚墓出土服饰就是属于楚国社会“士”级阶层的服饰形制[20],且大都是丝织品,附有精美绝伦的刺绣花纹,是贵族“衣必纹绣”的生动反映;湖北随县擂鼓墩出土的曾侯乙墓,墓主人为战国初年古随地诸侯国曾国国君乙,是隶属于诸侯国等级,墓中也出土了一些的丝质绣品,侧面说明当时服饰上大量运用楚绣技艺不仅反映出当时手工艺人的手法高超,还能说明楚绣的使用是符合战国时期官僚社会阶层的身份象征。

汉绣是在特定的历史地域文化与人文社会环境的共同影响下形成雅俗共赏的审美对象。汉绣在明代中期以后,对外贸易与国内商业的发展促使商品绣应运而生。汉绣品开始大量由宫廷走向民间,使用范围更为广泛。汉绣在鼎盛时正值汉口镇处于商业繁荣阶段,随着市场的需求,加速了汉绣的商业化发展,使汉绣致力于满足市民阶层,大量民俗化的实用绣品应运而生。因而,汉绣是一种与平民生活紧密联系的商品绣,更多关注大众的审美趣味,具有强烈的商品属性。作为荆楚地区人们生活情趣和工艺智慧结晶的汉绣,深深植根于地方民间文化而面向大众,适用于各个阶层。汉绣绣品简洁明了、通俗易懂,充满了世俗性。这使得汉绣艺术成为既可供上层精英观赏,也可为市民大众享用的雅俗共赏的绣品。

4 结 语

首先,楚、汉绣作为古、今长江流域的文化遗产,是众多能人巧匠共同劳动智慧的结晶,在中国刺绣史上的艺术价值和地位是不容置疑的。从楚绣与汉绣的对比研究来看,虽然两者所处地理位置大致相同,但受人文、经济等因素影响,历经时代变迁,楚绣已是固态的过去式艺术形式,而汉绣在不断传承变革而衍变为如今宝贵的中国非物质文化遗产。其次,两者在针法工艺、纹样题材、色彩搭配、线条造型等艺术特征中展示出不同的表现形式,更是发掘出促使两者发展轨迹之不同是由于文化内核、分工体系、用途类别等动因。总而言之,楚、汉两绣各有特色,都是荆楚文化的艺术产物,汉绣制品处处流露出楚风遗韵和本土艺术感染力。两者都是通过刺绣艺术作为载体传播荆楚文化内涵,在丝缕间彰显改善民生、凝聚人心的意义,着力赓续楚系文脉,以保护传承和弘扬中华优秀传统文化为目标,彰显铸牢中华民族共同体意识的内涵。

《丝绸》官网下载

中国知网下载

——汉绣