2013~2022年江西致死性地质灾害特征

冷从德,吴雨夫,肖文俊,刘云

(江西省矿产资源保障服务中心,南昌 330025)

江西省致死性地质灾害时有发生,2013~2022年10 a间共发生了45起致死性地质灾害,造成63人死亡。据应急部门统计,地质灾害是江西省造成人员死亡第二多的灾种,仅次于雷击灾害。江西省地质灾害具有规模小、突发性、偶然性、隐蔽性、群发性、发现难、危害大等特征[1-3],很难准确预测出地质灾害发生的精确地点与时间。近年来江西省不断加强地质灾害防治工作,地质灾害发生数量及造成损失明显下降,但致死性地质灾害还时有发生。

前人对区域上的地质灾害时空分布规律、发育的地质环境条件及其引发因素等问题研究较多[4-8],对地质灾害发育的地质环境条件研究较深入,但专门对致死性地质灾害进行研究较少。王瑛等[9]研究了中国地质灾害伤亡事件的空间格局及影响因素,滕宏泉[10]等研究了陕北黄土地区伤亡性地质灾害时空特点及成灾原因,邵崇建等[11]研究了江西省致死性地质灾害事件特征及趋势研究。这些研究从空间分布、地质环境条件、引发因素等方面进行研究,没有研究致死性地质灾害事件的承灾体特征。地质灾害防治工作目的是保护人民群众生命财产安全,人民群众生命财产主要指受地质灾害威胁的人员和建筑物等承灾体,有必要对致死性地质灾害的承灾体进行专门的研究,以揭示地质灾害发生时承灾体的状态。因此,研究致死性地质灾害的发育特征及承灾体特征,具有重要的现实意义。

本文以2013~2022年江西省致死性地质灾害数据为基础,运用统计方法,在研究地质灾害发育的基础上,重点研究致死性地质灾害的承灾体特征,总结江西省近年来致死性地质灾害发育规律,并提出针对性的防治建议。

研究数据来源为2013~2022年江西省地质灾害速报、地质灾害应急调查报告。

1 致死性地质灾害发育特征

1.1 类型规模特征

1.1.1 灾害类型

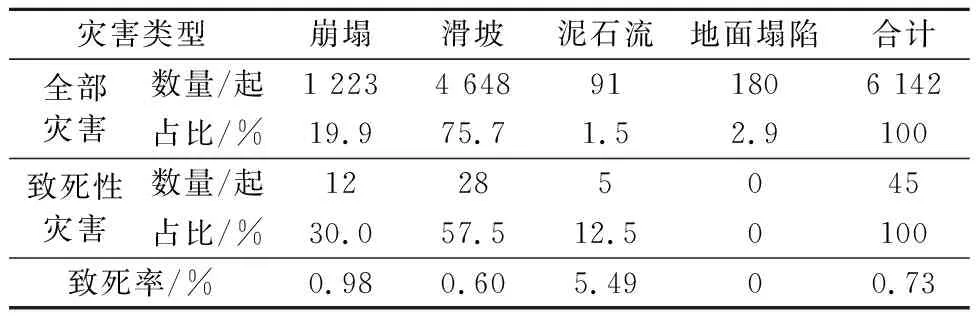

2013~2022年,江西省共发生地质灾害6 142起,共造成63人死亡、26人受伤,直接经济损失2.69亿元。按灾害类型统计,如表1所示,崩塌1 223起、滑坡4 648起、泥石流91起、地面塌陷180起,滑坡、崩塌是江西省的主要地质灾害类型,占总数的95.6%。致死性地质灾害共45起,直接经济损失1 078.9万元,其中崩塌12起、滑坡28起、泥石流5起,崩塌、滑坡占总数的88.9%,泥石流占总数的11.1%,地面塌陷未造成人员死亡。致死率(致死性灾害数同总灾害数的比值)泥石流最高,达到了5.75%,是平均致死率的7倍;崩塌致死率为1.08%,是平均致死率的1.46倍;滑坡致死率为0.57%,是平均致死率的0.77倍;地面塌陷致死率为0。

表1 地质灾害类型统计表

1.1.2 灾害规模

按死亡人数统计来确定灾情等级,不考虑直接经济损失,45起致死性地质灾害中41起为小型灾情、4起为中型灾情。单起地质灾害平均死亡人数为1.4人,其中死亡1人的33起、死亡2人的8起、死亡3人的2起、死亡4人的2起。

按地质灾害体积规模分类,仅一处泥石流地质灾害体体积达5×104m3,属中型规模,其余44处规模等级均为小型。将地质灾害体积按<50 m3、50~500 m3、500~5 000 m3、>5 000 m3等4个等级分类统计,地质灾害体体积,<50 m3有17处,占总数37.8%;50~500 m3有15处,占比33.3%;500~5 000 m3有10处,占比22.2%;>5 000 m3有3处,占比6.7%。由此可知,总体上地质灾害体积小,但造成的危害大。如2013年11月24日,赣州市章贡区东外街道京九路崩塌体积仅1 m3,造成正经过边坡下方人员死亡。

1.2 时空分布特征

1.2.1 年际变化规律

2013~2022年按年度统计致死性地质灾害数量与死亡人数(图1),10 a间平均每年发生4.5起,其中2015年、2014年、2016年分别发生12起、9起、8起,分别造成12人、15人、10人死亡,明显多于其他年份。而2018年、2020年、2017年分别发生0起、1起、2起,分别造成0人、1人、5人死亡,为发生起数最少的3 a。总体上,各年发生数量及死亡人数差异较大,但发生数量及死亡人数均呈下降趋势,说明近年来地质灾害防治工作取得了较明显的成效[12]。

1.2.2 年内变化规律

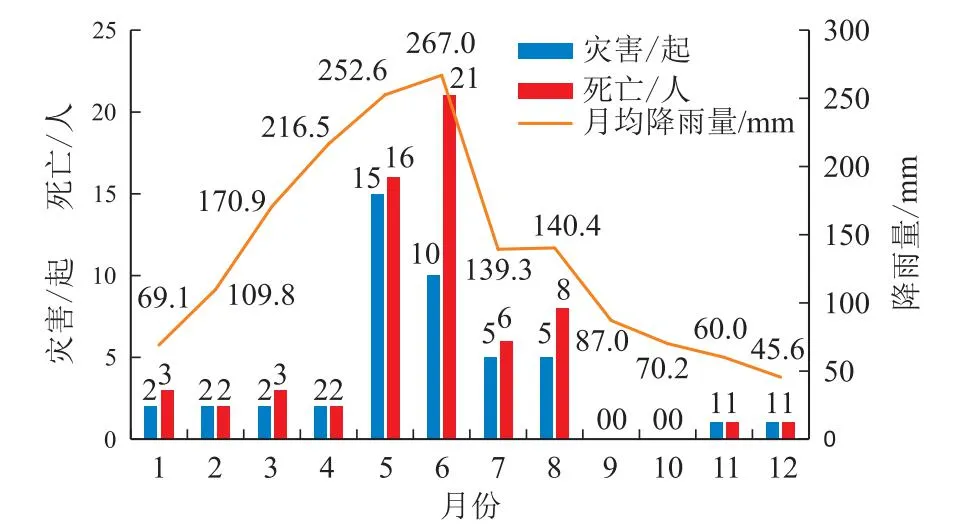

以月为单位对江西省2013~2020年致死性地质灾害数量与死亡人数进行分析(图2)。江西省致死性地质灾害集中发生于5~8月,共35起,占总数的77.8%;1~4月、11月、12月发生9起,占总数的22.2%;9~10月未发生致死性的地质灾害。江西省5~6月降水集中,是江西省的雨季,常出现大暴雨过程;7~8月受台风影响,时有暴雨天气出现;9~10月晴天多、极少降雨,其他月份降雨较少,以中小雨为主。致死性地质灾害的发生频率同月降雨量高度相关。

图2 致死性地质灾害灾情月度分布情况

1.2.3 降雨过程

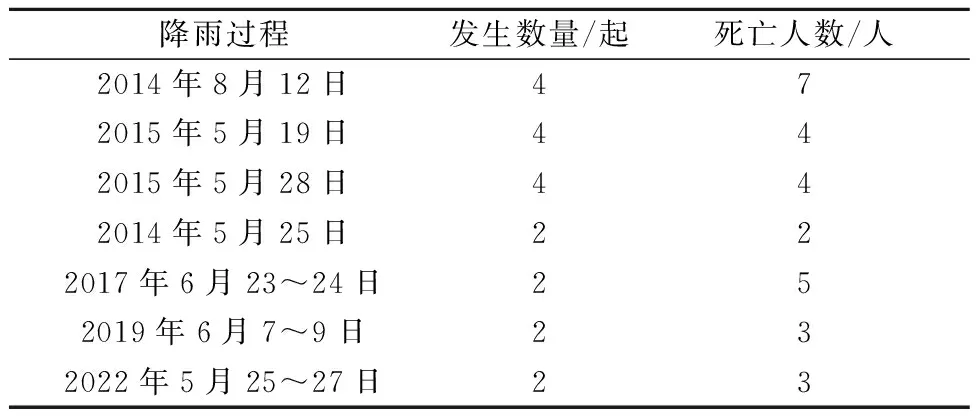

以降雨过程为单位对致死性地质灾害数量与死亡人数进行分析,43起致死性地质灾害是由降雨直接诱发的,其中有7次降雨过程发生了两起以上致死性地质灾害(表2)。7次降雨过程共发生灾害20起,造成28人死亡,分别占总数的44.4%、44.4%;其中一次降雨过程发生4起的有3次、发生2起的有4次。可见致死性地质灾害具有群发性特征,往往一次大的降雨过程发生多起致死性地质灾害,造成严重危害。

表2 发生致死性地质灾害降雨过程统计表

1.2.4 行政区域分布规律

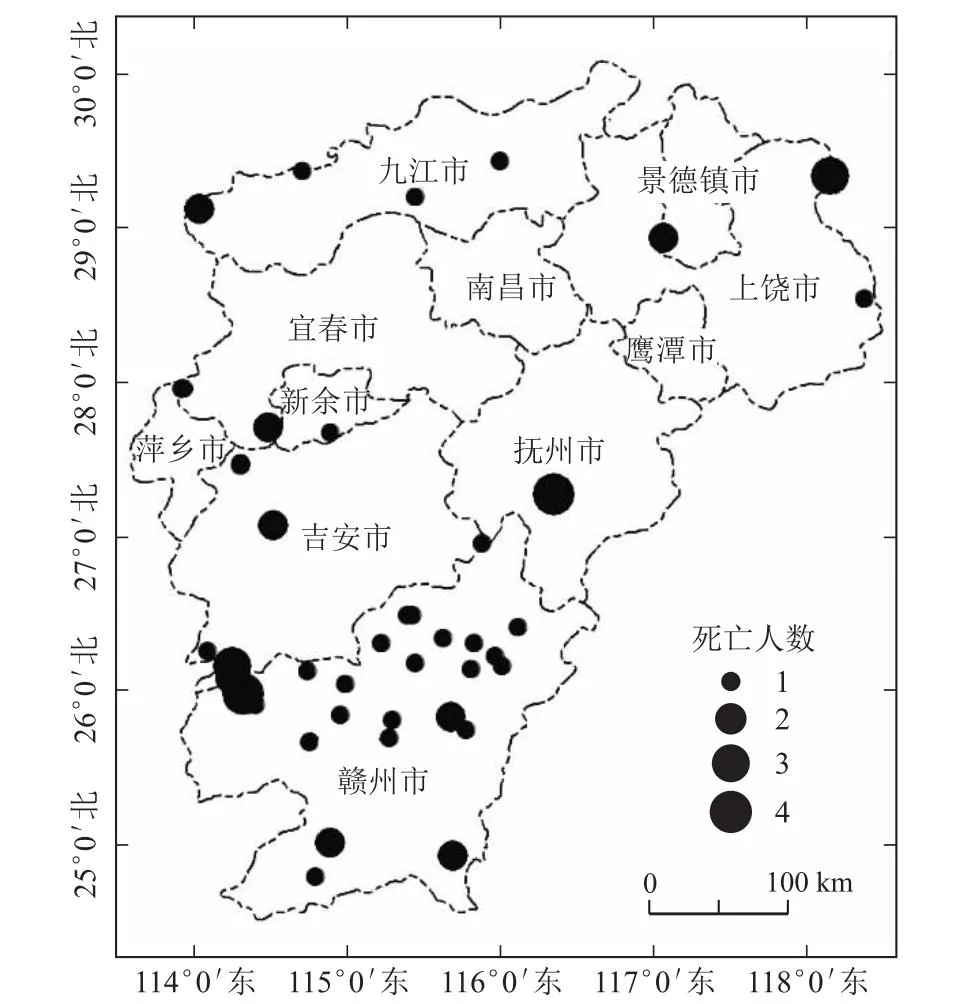

以行政单元统计江西省2013~2022年致死性地质灾害数量与死亡人数进行分析(图3)。江西省中南部的赣州、吉安两市共发生33起、死亡人数43人,分别占全省总数的73.3%、68.3%;九江、萍乡、上饶、景德镇、新余、宜春、抚州等地市共发生12起、死亡人数20人,分别占全省总数的26.7%、31.7%;南昌、鹰潭未发生致死性地质灾害。总体上,江西省中南部是发生致死性地质灾害最多的区域。

图3 各地市致死性地质灾害灾情分布图

1.3 形成条件特征

1.3.1 岩类特征

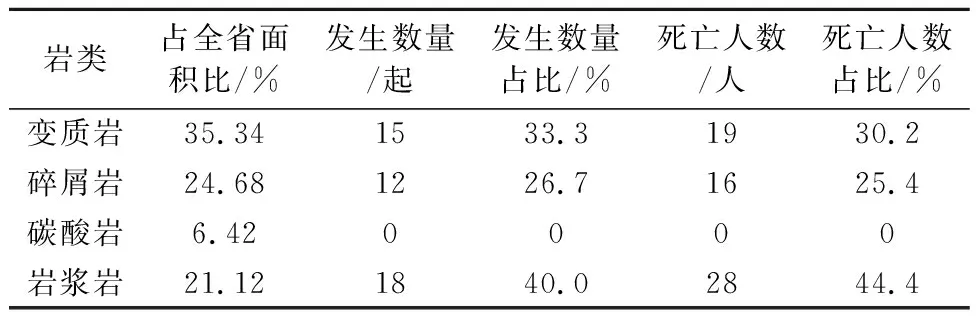

按基岩岩类统计(表3),发生于变质岩、碎屑岩、碳酸岩、岩浆岩中的数量分别为15起、12起、0起、18起,分别造成19人、16人、0人、28人死亡。同各岩类占全省面积比比较,岩浆岩地区发生致死性地质灾害的概率明显偏大,变质岩、碎屑岩的地区发生致死性地质灾害的概率同其面积比相近,而碳酸岩地区未发生致死性地质灾害。

表3 致死性地质灾害基岩岩类统计表

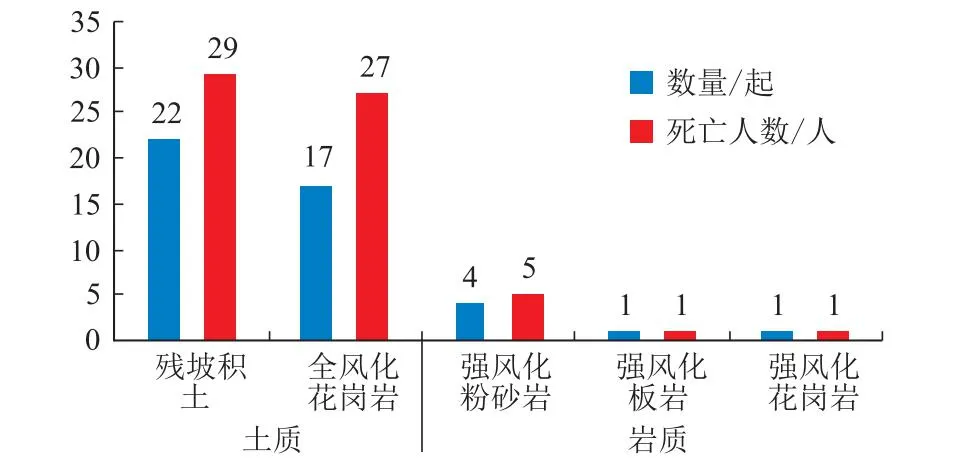

按地质灾害体岩性统计(图4),发育于土层中致死性地质灾害有36起、造成48人死亡,占总起数的90%、死亡人数的90.5%,其中发生于残坡积土中19起、全风化花岗岩中17起,分别造成21人、27人死亡;发育于岩体中的致死性地质灾害共4起,造成5人死亡,占总起数的10%,死亡人数的9.5%,均发育于强风化岩体中。可见江西省致死性地质灾害体主要发育于土层中。

图4 致死性地质灾害体岩性图

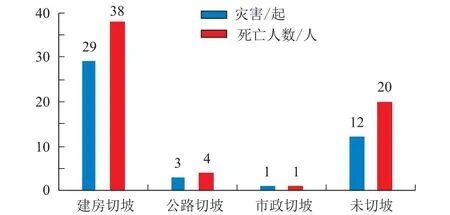

1.3.2 工程活动

随着江西省经济快速发展,各类工程建设不断增多,与建房、修路、市政工程等工程活动有关的地质灾害频发。据统计,73.3%的致死性地质灾害与工程活动有关;建房切坡、公路切坡、市政切坡是引发地质灾害的主要人为因素(图5),分别占总数的64.4%、6.7%、2.2%。工程切坡破坏了自然斜坡的力学平衡,是引发地质灾害的重要因素。

图5 致死性地质灾害与工程活动关系图

2 致死性地质灾害承灾体特征

致死性地质灾害主要造成建筑物损毁、人员死亡,其他直接损失较小,下面分别从建筑物特征、人员特征讨论致死性地质灾害承灾体特征。

2.1 建筑物特征

建筑物是保护建筑物内人员生命安全的最后一道屏障,分析研究致死性地质灾害建筑物特征可得到建筑物承灾能力。下面分别从建筑物结构、损毁情况对建筑物特征进行分析讨论。

2.1.1 建筑物结构

45起致死性地质灾害中,有33起人员死亡于室内,12起人员死亡于户外。造成室内人员死亡的地质灾害中,建筑物为砖混结构的有14起,造成26人死亡;建筑物为土(砖)木结构的有19起,造成23人死亡。根据结构形式分为土(砖)木、砖混两类,土(砖)木结构房屋主要建于20世纪80年代之前,20世纪90年代之后房屋结构以砖混为主。目前无公开的江西省房屋结构统计数据,据永丰县房地一体化确权登记发证项目数据,砖混结构房屋是土(砖)木结构房屋的2.5倍。假设全省房屋结构比例同永丰县类似,可得出居住于土(砖)木结构房屋中发生因地质灾害死亡事件的概率是居住于砖混结构房屋中的3.5倍。土(砖)木结构房屋结构相对砖混结构房屋更脆弱,承受灾害体冲击能力差。

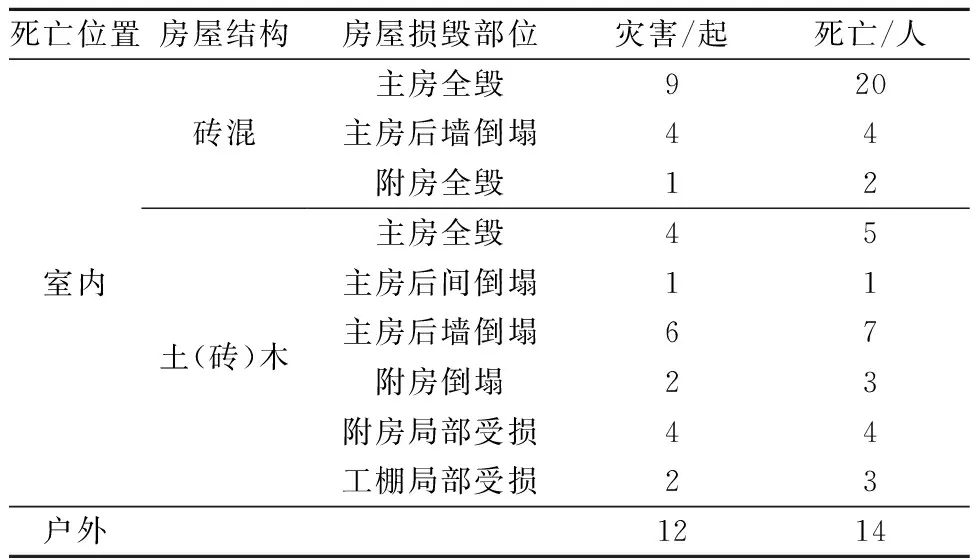

2.1.2 建筑损毁情况

33起人员死亡于室内的地质灾害中,主房全毁的有13起、死亡25人,分别占室内人员死亡灾害的39.4%、死亡人数的51.0%;房屋后墙倒塌或附房倒塌20起、死亡24人,分别占室内人员死亡灾害的63.6%、死亡人数的49.0%。33起人员死亡于室内的地质灾害中,发生于主房的有24起,造成37人死亡,发生于附房(工棚)的有9起,造成12人死亡(表4)。

由于灾害规模小,造成主房全毁的地质灾害较少,但单次灾害造成的死亡人数达1.92人。大量的灾害仅造成主房或附房局部受损,但也常常造成人员死亡,单次灾害造成的死亡人数约1.19人。总体上,主房有一定的承灾能力,主房全毁的情况较少,但靠近地质灾害侧房屋墙体易发倒塌造成人员死亡。

表4 致死性地质灾害与房屋结构关系统计表

2.2 人员特征

人民群众的生命安全是地质灾害防治工作的出发点,也是最主要的工作目标。人民群众的承灾能力决定了地质灾害防治工作的成败。下面分别从人员的活动状态、年龄研究因地质灾害死亡的人员特征。

2.2.1 人员活动状态

人员与灾害关系中的主动情形是指受害人员知道或者可能知道发生了地质灾害还主动靠近灾害被再次地质灾害所伤害(其中查看异响是指听到岩土体破坏的声音而去查看情况;清理水沟是指先期少量岩土体崩落堵塞排水沟,为了疏通水沟而去清理崩落的岩土体);被动情形是指受害人员不知道发生地质灾害而突然被地质灾害体所伤害。

据统计,人员与灾害关系为主动情形的有9起、造成11人死亡,其中查看异响的有2起、死亡3人,抢救财物的1起、死亡1人,清理水沟的6起、死亡7人;被动情形的有36起、造成52人死亡,其中经过边坡下方的有6起、死亡7人,室内活动的有12起、死亡19人,睡眠的有18起、死亡26人(图6)。

虽然被动情形下死亡人数是主动情形下的4.7倍,但如果当事人有较高的地质灾害避险意识,能够认识到地质灾害发生迹象、发展规律,主动情形下的地质灾害人员死亡是可以避免的。

图6 致死性地质灾害人员活动状态图

2.2.2 人员年龄阶段

本次研究将人员年龄分为未成年(小于15岁)、成年(15~59岁)、老年(大于60岁)3个年龄阶段。经统计,因地质灾害死亡的63人中,有未成年人10人、成年人28人、老年人25人,占比分别为15.9%、39.7%、44.4%。全国第七次人口普查江西省相应的人口结构比为16.9%、61.2%、22.0%。两者数据比较可知同成年人死亡率较低、老年人死亡率较高,未成年人死亡率偏差不大。

老年人因灾死亡占比高于人口普查21.5%,成年人占比低于人口普查22.5%。经分析,大多数灾害发生于农村,仅2处发生于城市,农村中的成年人大多到城市打工或求学,农村实际居住的成年人比例较低,同时也有少部分农村儿童随父母到城市上学,而老年人大多还留守在农村,造成农村实际居住人口老年人占比高,相对的地质灾害造成老年人死亡较多。

一般认为未成年人和老年人的承灾能力较差,统计结果表明,未成年人因灾死亡占比反而比人数普查数据低1%,说明个人的能力在躲避地质灾害时的作用不明显。

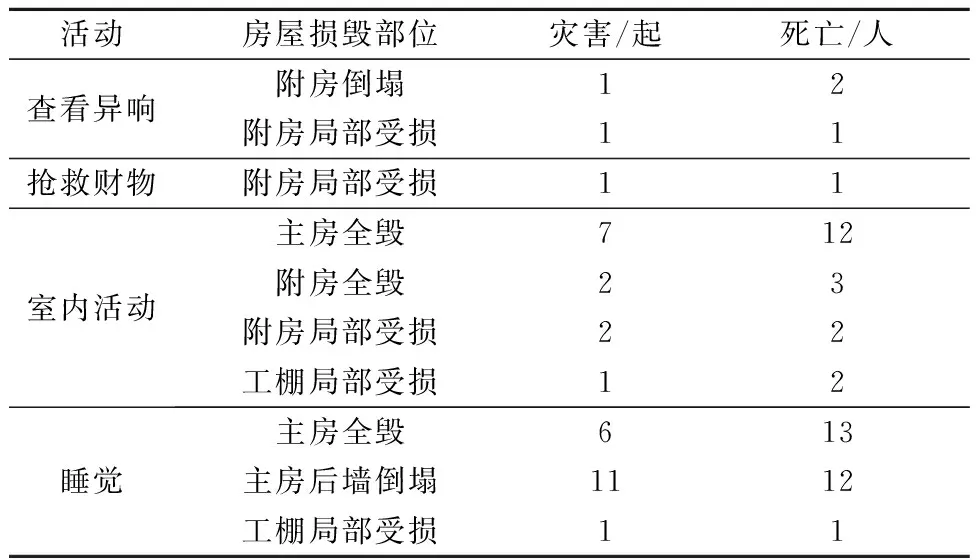

2.3 人员活动状态与建筑物损毁

经统计,致死性地质灾害的人员活动状态与建筑物损毁程度关系(表5),死亡位置在室内的33起地质灾害中,共有18起地质灾害发生于受害者睡眠时,睡眠状态是人员死亡最多的人员活动状态,结合房屋损毁情况分析,其中12起灾害仅为后墙倒塌或工棚局部受损(占66.7%),仅6起为主房全毁(占33.3%)。而12起人员在室内活动的地质灾害中,有9起为主房全毁(占75%),仅3起为附房局部受损或工棚局部受损(占25%)。由此可知,睡眠状态时受灾人员最容易死亡,仅房屋局部受损就可能造成人员死亡。查看异响、抢救财物的3起地质灾害中,均为附房局部受损。

表5 人员活动状态与建筑物损毁统计表

3 典型案例

3.1 兴国县樟木乡新城村崩塌

兴国县樟木乡新城村李某某房屋建于2010年,为2层砖混结构房屋,建房时开挖后山形成了高5~6 m、坡度70°的边坡,房屋距边坡约1.2 m。边坡岩性为全风化花岗岩,边坡上方为平坦屋场。

2015年5月18~19日樟木乡遭受特大暴雨袭击,19日6时30分左右,李某某房屋边坡发生崩塌,体积约28 m3,造成一间房屋后墙倒塌(图7),土体冲入房间将紧靠后墙睡觉的李某某(男,64岁)掩埋致死亡。该处崩塌规模小,仅造成一间房的后墙倒塌,但李某某的地质灾害防范意识较淡薄,暴雨时没有转移到房屋前间睡觉,导致悲剧的发生。

图7 兴国县樟木乡新城村崩塌

3.2 宜春市袁州区新坊镇礼洪村滑坡

宜春市袁州区新坊镇礼洪村袁某某房屋建于1990年代,为一层砖混结构房屋,靠山侧为厨房。建房时开挖后山形成了高3~4 m、坡度约60°的边坡,边坡岩性为全风化花岗岩。

2019年7月6日至9日,新坊镇遭遇持续强降雨袭击,7月9日凌晨2时左右,睡于房屋前间的袁某某夫妇听到厨房传来异常响声(第一次山体滑坡的响声),于是起床到厨房查看情况,发现大量的雨水进入厨房。由于担心雨水进入主房,袁某某夫妇进入厨房疏通排水,这时山体发生了第二次滑坡。二次滑坡冲倒了厨房,造成正在厨房排水的袁某某夫妇二人被压埋致死(图8)。

该处滑坡发生于深夜,规模小,仅造成厨房倒塌。如果袁某某夫妇二人知道地质灾害发生后还有再次发生的可能,不到厨房疏通排水,而是迅速转移到安全地带,二人就不会被第二次滑坡所害。

图8 宜春市袁州区新坊镇礼洪村滑坡

3.3 于都县祁禄山镇坑溪村崩塌

于都县祁禄山镇坑溪村陈某某房屋建于2010年左右,为3层砖混结构房屋。建房时开挖后山形成了高约22 m、坡度约60°边坡,边坡岩性为全风化花岗岩。

2016年3月21日祁禄山镇普降大雨,8时30分左右,祁禄山镇坑溪村陈某某房屋后发生小规模崩塌,土方堆积在房屋后排水沟处。停雨后,陈某某请张某某等3人帮其清理排水沟。由于房屋后面空间狭小,张某某站在崩塌土体上方挖运土方,9时30分左右边坡再次发生小规模崩塌,正在挖运土方的张某某来不及撤离,被再次崩塌的土方所掩埋(图9),经抢救无效死亡。

第一次崩塌发生后,并未造成直接的损失,但陈某某缺乏地质灾害知识,没有认识到可能再次发生地质灾害,雨停后立即清理土方,导致清理土方人员被掩埋而死。

图9 于都县祁禄山镇坑溪村崩塌抢救照片

4 结论及地质灾害防治建议

4.1 结论

(1) 江西省地质灾害具有规模小、数量多、危害大、多由暴雨引发的特点。致死性灾种有崩塌、滑坡、泥石流3种,地面塌陷未造成人员死亡。致死性地质灾害年际变化大,但总体上发生数量、死亡人数均呈下降趋势。致死性地质灾害主要发生于5~8月,发生频率同月降雨量高度相关。地质灾害多发育于土质斜坡中,工程切坡是地质灾害的重要引发因素。

(2) 土木结构房屋相对砖混结构房屋承灾能力较差。造成建筑物内人员死亡的地质灾害中,房屋全毁的占比较少,仅后墙倒塌或局部受损的占比较多。人员与灾害关系为主动情形的有9起、被动情形的有36起。发生地质灾害时,个人的能力在躲避地质灾害时的作用不明显。睡眠状态时受灾人员最容易死亡,仅房屋局部受损就可能造成人员死亡。

4.2 地质灾害防治建议

(1) 规划农村建房场地。基层政府应做好农村村庄规划,为农民建房提供不需要切坡的安全建房场地;同时要加强建房切坡管控,禁止高陡切坡建房,禁止切坡未支护建房。

(2) 精准宣传防灾避险知识。宣传防灾知识要着重宣传:发生小崩小塌时,不要急于清理被土体堵塞的水沟;听见异响不要去观察,要及时转移到安全地带;睡觉时不要睡在靠近山坡侧房间;不要去抢救发生地质灾害处房屋中财物等避灾知识。

(3) 鼓励自行搬迁避让。针对农村存在大量切坡建房的现状,建议通过政府提供宅基地置换、基础设置建设补贴、购房补贴等方式,鼓励受地质灾害威胁(特别是居住于土木结构房屋中)的居民异地建房、购房,拆除受地质灾害威胁的房屋,消除地质灾害隐患。