红层丘陵区海绵城市建设地质影响因素分析及地质适宜性评价

黄颉,谢鹏程,于许兵,刘星,钱直明

(1.四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司,成都 610072; 2.四川省煤田地质工程勘察设计研究院,成都 610072 )

海绵城市的建设与区域地形地貌条件、地质构造条件、含水层结构和水文地质特征、岩土工程特征等息息相关。国内目前海绵城市建设方面的研究很多,但是针对地质适宜性评价方面相关研究却相对较少。

魏映彦等结合山地城市的地形地貌、排水系统、暴雨径流等特点,总结出适合山地地形的海绵城市规划策略[1];贺小桐等利用AHP计算各指标权重,借助 Mapgis软件进行叠加分析,最终实现宿迁市区海绵城市建设地质适宜性分区[2];黄敬军等研究了徐州市海绵城市建设与地质环境条件之间的相互关系,建立了地质适宜性评判指标体系[3];谢纪海等以武汉市都市发展区为对象,分析地质条件对海绵城市建设的影响机制[4-5]。

根据国内已有的相关研究成果可知,目前国内海绵城市建设相关研究更多的是讨论工程设施的建设,很多时候忽略了地质条件本身的影响。尽管也看到一些城市如徐州市、武汉市等海绵城市建设地质条件适宜性的分析研究,但其地质适宜性评价没有针对性,未能突显当地地质条件的独特性,同时针对像红层丘陵区这样对海绵城市建设有先天制约因素的相关讨论也是寥寥无几。本文以成都东部某新区为例,结合红层丘陵区浅丘宽谷地貌特征以及砂泥岩互层的岩性特征等,构建一套适宜于红层丘陵区的海绵城市建设地质适宜性评价体系,为后期海绵城市规划、合理布设相应措施提供理论基础,同时也为类似的其他红层丘陵区的海绵城市建设研究提供参考。

1 研究区概况

研究区地属成都市,面积248 km2。研究区位于龙泉山东坡断裂东侧,地貌上属于浅丘宽谷地貌,谷坡平缓,丘顶圆缓,地势由西北向东南倾斜,海拔392~498 m,区内相对高差106 m,丘顶与谷底相对高差一般在20~50 m。区内除北西端出露有不到1 km的三岔断裂,未见其他褶皱、断层发育,因龙泉山褶皱而伴生的断裂构造,发育规模较小,且近期活动性不明显,对区内的城市建设影响程度较小。区内出露地层为第四系松散堆积及白垩系、侏罗系基岩地层(图1),包括白垩系下统苍溪组及侏罗系上统蓬莱镇组,岩性主要为砖红色、紫红色的砂岩、泥岩、泥质砂岩等。区内地下水包含松散岩类孔隙水、丘陵区碎屑岩孔隙裂隙水两类,其补给来源为大气降雨和灌溉引水,地下水埋深较浅,一般在0.28~17.14 m,平均4.89 m。

1.断层线;2.地层界线;3.K1c白垩系下统苍溪组;4.J3P2侏罗系上统蓬莱镇组上段;5.J3P1侏罗系上统蓬莱镇组下段;6.公路;7.水系;8.乡镇界线;9.工作区范围图1 地质分布图

2 地质影响因素分析

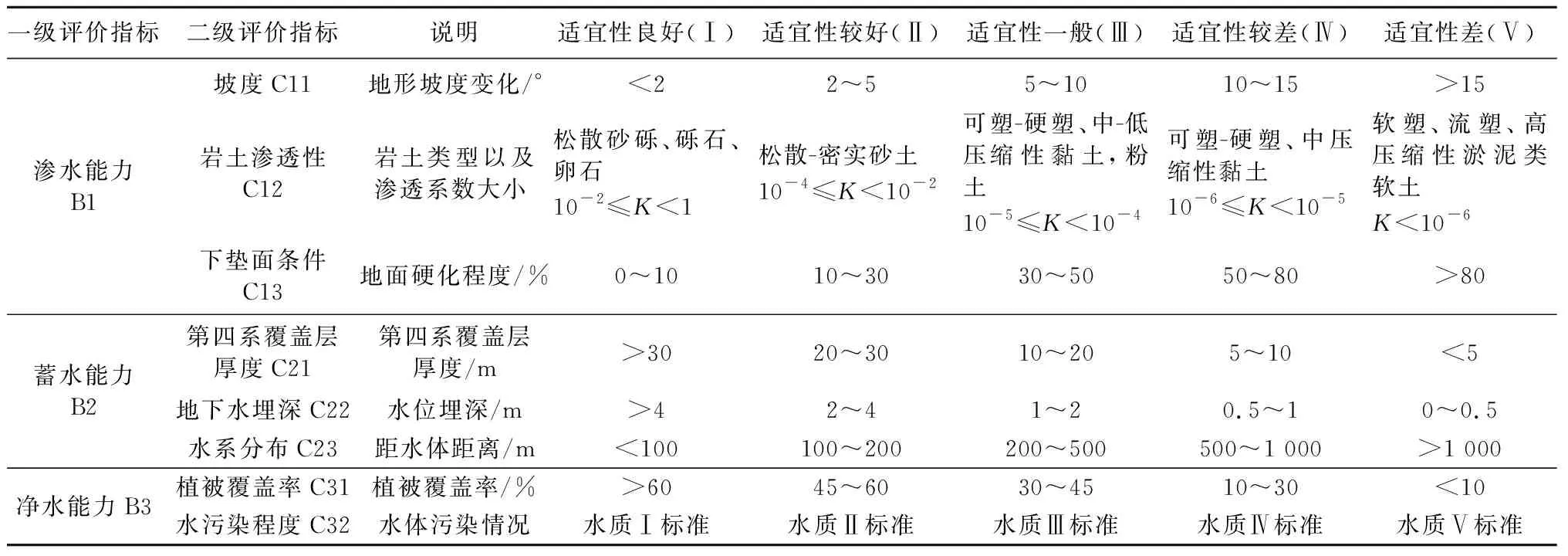

海绵城市建设主要考虑到“渗、蓄、净”几方面的能力建设,那么从地质角度考虑其适宜性,则需从对渗水能力、蓄水能力以及净水能力3个方面有影响的因素来分析(表1)。结合研究区的地形地貌、地层岩性等特征以及海绵城市的建设特点,对区内各地质因素进行详细分析。

表1 地质影响因素一览表

2.1 坡度

地表水入渗能力受地形坡度制约,当坡度较大,地表水已形成地表径流排泄,从而减少了下渗的水量,使得地下储水受限;而当坡度较缓时,地表水易于截停,有利于增加雨水入渗量。

研究区地形地貌受地层岩性和构造控制明显,泥岩出露处形成缓坡,砂岩出露处常形成陡坎或陡崖。区内以浅丘宽谷为主,丘坡圆缓,地形坡度均在0°~15°之间,其中大部分地区坡度为0°~5°,仅有中北部的部分地区坡度达到了5°~15°,而坡度大于15°的区域均分布于研究区西部外围的龙泉山地区。调查表明研究区地形坡度有利于雨水滞积,利于海绵城市的工程建设。

2.2 岩土渗透性

岩土体渗透性与岩土体的孔隙有关,体现了地表水通过岩土体的难易程度。

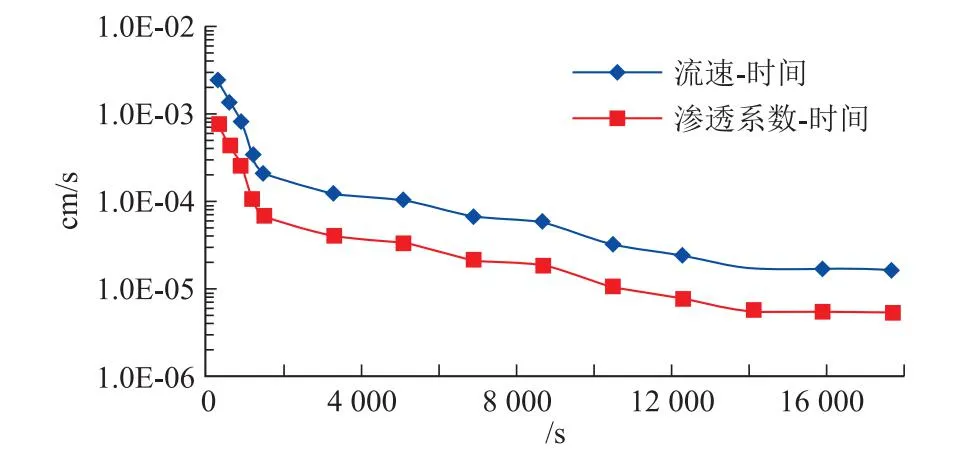

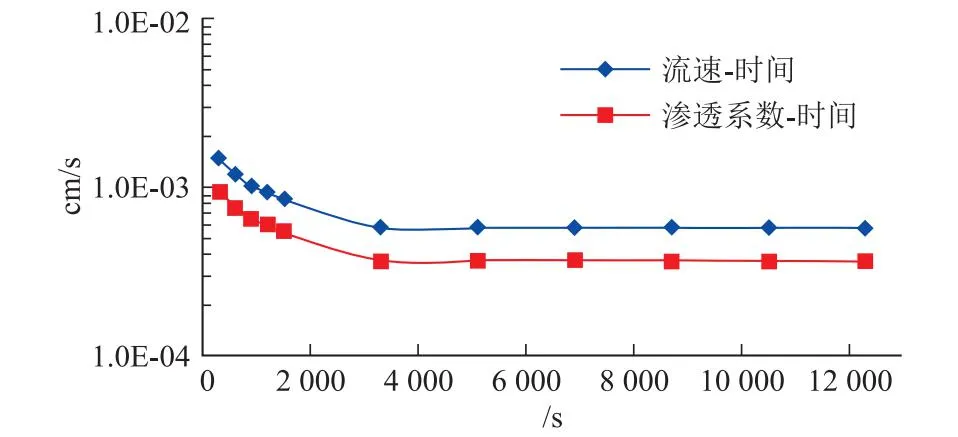

本次根据研究区不同的土类别,针对粉质黏土、粉土、填土等,布置14组渗水试验。试验结果表明,研究区内30 m以浅的岩体渗透系数0.000 12~0.154 m/d(图2、图3),平均0.030 6 m/d,区内土体渗透性偏弱,为极微透水-微透水,仅局部含粉土、填土区域渗透性等级相对较高,为弱透水。区内岩土体渗透性偏弱,不利于雨水的渗透下渗,不利于海绵城市的工程建设。

图2 粉质黏土渗透试验

图3 填土渗透试验

2.3 下垫面条件

海绵城市建设的下垫面条件,主要是考虑研究区的土地利用类型。若城市建设密度大,地面硬化面积大,不易雨水入渗,易形成地表径流;而耕地土质疏松,利于雨水入渗。

目前研究区处于规划建设初期,土地利用以耕地和林地为主,占比达81.08%,其余类型为住宅用地、交通运输用地等。研究区下垫面大部分处于耕地及原始绿地,局部为硬化的集镇、道路路面等,更利于海绵城市建设。

2.4 第四系覆盖层厚度

第四系覆盖层厚度影响雨水的蓄积及净化能力。第四系覆盖层厚度大,则利于雨水在土层中的蓄积及水体的净化;而第四系覆盖层厚度小,则降低了土层对雨水的蓄积能力,大部分雨水形成地表径流流入沟渠。

研究区第四系分布零星,主要为人工填土层、坡积层、冲洪积层等。一般沟谷低洼处或中部地段第四系较厚,自低洼处中心向两侧逐渐减薄,呈板状-透镜状。区内第四系厚度一般2~8 m,局部达11余米。调查表明,研究区第四系厚度一般较浅,雨水蓄积能力不足,不利于海绵城市的工程建设。

2.5 地下水埋深

一般情况下,若地下水埋深大,则利于地表水的入渗,城市排水的蓄积空间大,利于海绵城市建设;若地下水埋深浅,则蓄积空间小,雨水渗入难。

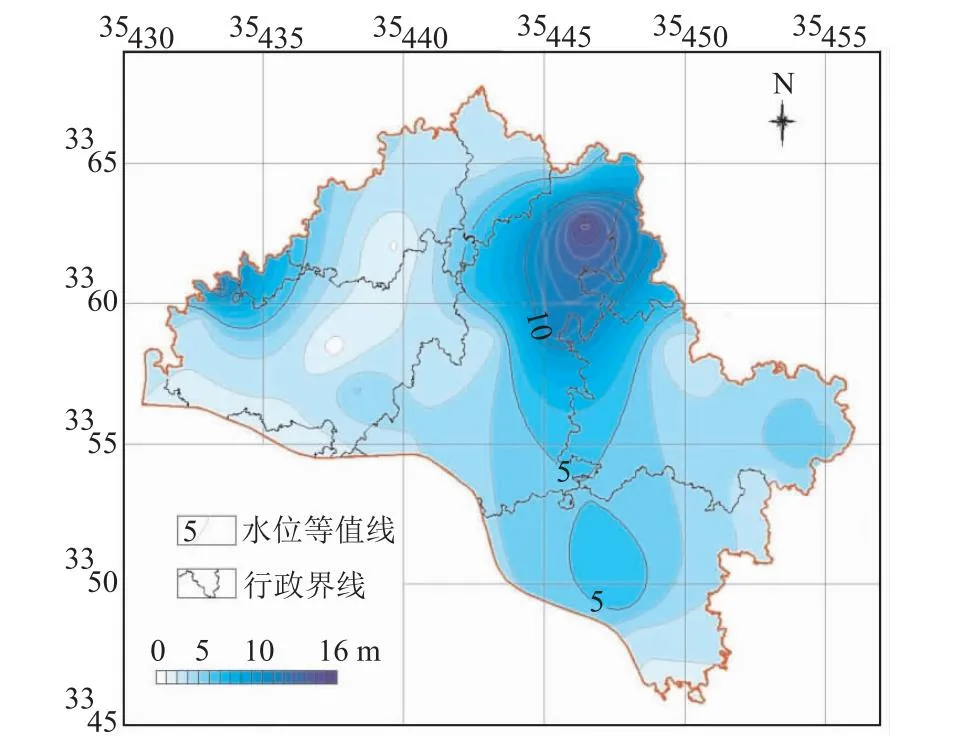

研究区受地形及构造条件的影响,地下水埋藏浅,埋深0.28~17.14 m(图4),平均4.89 m。地下水埋藏浅,蓄积空间太小,不利于雨水下渗,则不利于海绵城市建设。

图4 地下水埋深等值线图

2.6 水系分布

水系分布对海绵城市建设的影响主要取决于海绵城市建设区域与水库、江河等主要水系的距离。河流的缓冲带在控制雨水径流污染、防洪排涝等方面具有重要作用[6]。

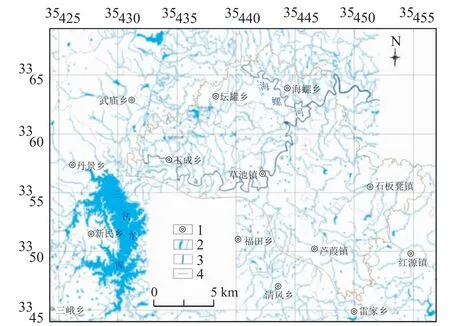

研究区内水系主要为沱江水系,绛溪河、石板河为沱江一级支流,海螺河、芦葭河、举人河等为沱江二级支流。区内支流纵多、且流量偏小,河谷多宽缓对称。区内水库主要有毛井沟水库、龙河堰水库等,规模不大,均为小型水库(图5)。

区内距离水系200 m以内区域均属于海绵城市建设适宜性良好区,距离大于200 m区域属于海绵城市建设适宜性一般-差区。

1.乡镇位置;2.水库及水系;3.主要河流;4.工作区范围界线图5 水系分布图

2.7 植被覆盖

植被覆盖对降雨径流有较大影响。植被能进行雨水截留,在植被覆盖率高的区域,植被能有效减小地表径流,增加雨水蒸发量,净化水质;植被覆盖率低的区域,地表径流增加,加剧了地表的冲刷作用,不利于雨水的蓄积及净化。

据调查,研究区植被覆盖率占整个研究区的72%,有利于对雨水的拦截蓄积及增加水体净化,是海绵城市建设的有利因素。

2.8 水污染程度

地表径流过程中,水体的污染源很可能直接来自于受污染的水体、土体,因此本文将水污染程度作为海绵城市建设影响因子考虑。

根据研究区内146件水质分析结果,结合区内地表水调查现状,研究区水质主要以Ⅳ类水为主,覆盖全区大部分区域;而Ⅱ类水主要分布在毛井沟水库等库区;Ⅴ类水主要分布在研究区北部及东部海螺镇一带。

综上分析,区内对渗水能力影响的因素包括坡度、岩土渗透性、下垫面条件等;对蓄水能力有影响的因素包括第四系覆盖层厚度、地下水位埋深、水系分布等;对净水能力有影响的因素包括植被覆盖程度、水污染程度等。结合研究区浅丘宽谷地貌特征、砂泥岩互层的岩性特征等地质特点,丘陵区的地形缓坡、第四系松散粉质黏土的岩性结构以及基岩埋深浅等均制约着区内海绵城市的入渗、排泄能力,因此,认为在红层丘陵区,坡度、第四系覆盖层厚度、岩土渗透性对海绵城市建设的影响更大,下一步的评价体系中将逐一考虑其影响权重。

3 地质适宜性评价体系的建立

本文采用理论分析法选取评价指标。考虑海绵城市建设地质适宜性评价指标建立的理论依据和指标选择的基本原则,采用理论分析法选择符合要求的评价指标[6]。

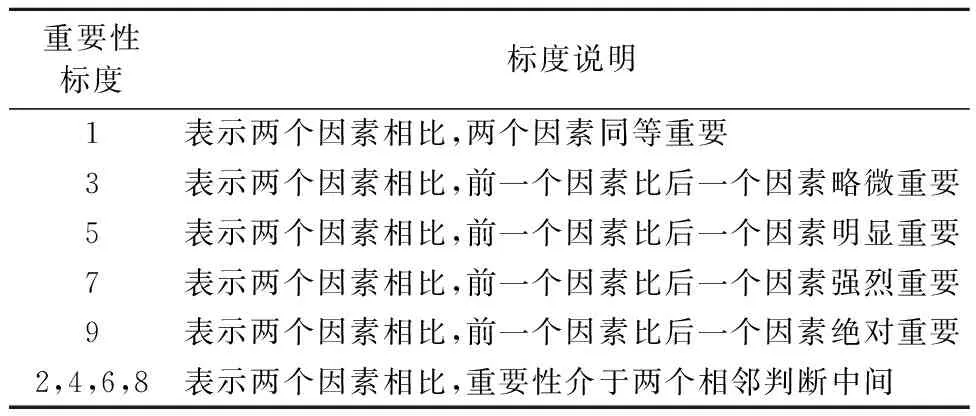

本次构建的评价体系中形成二级指标,其中一级评价指标为城市的渗水能力、蓄水能力、净水能力3个方向;而下属二级指标共计 8个,依次为地表坡度、岩土渗透性、下垫面条件、第四系覆盖层厚度、地下水埋深、水系分布、植被覆盖程度、水污染程度。根据建立的层次结构,构造判断矩阵,并通过比较的方法,参照1~9 标度法(表2)对各指标的重要程度进行赋值[7-9]。

表2 1~9标度说明

使用几何平均法(根法),利用 YAAHP 软件计算各判断矩阵的一致性检验系数CR,调整各影响因素的重要性标度值,直至所有判别矩阵的CR<0.1,则认为判定矩阵通过一致性检验。

计算出各层指标对目标层的合成权重,为决策提供依据。

通过计算,确定各级指标相对于目标层的权重,并为最终决策提供依据。依据地质条件构建相应的评价指标框架后(图6),参考国内外相关文献,并认真推敲斟酌,确立了相应的指标判断矩阵(表3、表4)。

表3 一级指标对应目标层的排序权重

表4 各评价指标权重表

4 地质适宜性评价结果

结合海绵城市建设相关规范要求及二级指标分级标准、评分分级标准(表5),利用ArcGis绘制二级指标评价分区图。

图6 地质适宜性评价指标框架图

表5 各级评价指标的量化分级(参照《水利水电工程地质勘察规范》附录F)

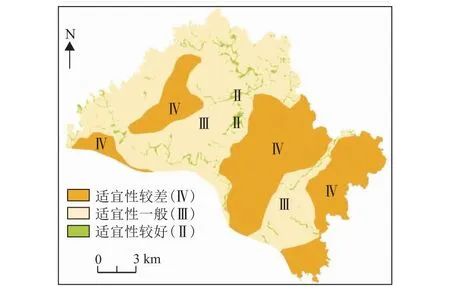

本次采用基于GIS矢量单元法进行评价[10,11],即直接在单一要素矢量图的基础上进行多层空间数据的叠加运算,得到的评价单元(即各单因子评价图)。而后利用 ArcGis将各单因子评价图进行叠加,统计分析其空间属性,并归类合并,即可得到研究区海绵城市建设地质条件适宜性评价结果(图7)。

图7 海绵城市建设地质条件适宜性综合分区图

结合地质条件并依据评价结果分析,研究区地质适宜性主要为适宜性较差-适宜性一般区。其中,受水系分布、坡度等影响,研究区地质适宜性较好区主要分布于绛溪河及海螺河沿岸,占比3.46%;结合综合评价图,受坡度、岩土渗透性、第四系覆盖层厚度等因素影响,研究区地质适宜性一般区为研究区的主要分区,占比58.82%;受岩土渗透性、第四系覆盖层厚度等因素影响,研究区地质适宜性较差区主要分布于泥岩、砂泥岩互层区域,主要位于研究区南东侧,较差区占比37.72%。

综上,研究区海绵城市建设地质适宜性主要为适宜性较差-适宜性一般,建议采取适合研究区地质情况的低影响开发措施进行海绵城市建设。

5 结论及建议

(1) 研究区浅丘宽谷地貌以及砂泥岩互层的地质条件对海绵城市建设具有较大的影响,海绵城市建设应充分考虑各类地质因素的制约,并针对性地合理布设海绵城市建设工程。

(2) 结合 “渗、蓄、净”几方面影响以及研究区浅丘宽谷地貌、砂泥岩互层等地质特点,认为红层丘陵区海绵城市建设主要的地质影响因素包括坡度、岩土渗透性、下垫面条件、第四系覆盖层厚度、地下水位埋深、水系分布、植被覆盖程度、水污染程度等,并通过现场调查及实施相应的渗透试验等方式,最终确定坡度、第四系覆盖层厚度、岩土渗透性对海绵城市建设的影响更大,主要影响雨洪水的渗水、蓄水等能力。

(3) 研究区海绵城市建设地质适宜性主要为适宜性较差-适宜性一般,建议采取适合研究区地质情况的低影响开发措施进行海绵城市建设。