气管切开时机对神经重症机械通气患者预后的影响分析

王 奎,范晓莉,陶秀彬,王楚楚,黄 进,邵雪非

(皖南医学院第一附属医院 弋矶山医院 1.神经内科ICU;2.护理部;3.神经外科,安徽 芜湖 241001)

神经重症患者常由于严重的中枢神经功能受损而引发严重的意识障碍,进而导致患者出现气道保护能力下降、误吸、肺部感染甚至死亡等。因此,临床上常选择气管切开术和机械通气作为保证此类患者气道安全管理的常用措施。但是,目前对于气管切开时机的选择[1]以及能否通过早期气管切开措施降低该类患者的呼吸机相关性肺炎(ventilator-associated pneumonia,VAP)的发生率、住院病死率以及改善神经功能预后等方面仍存在一定的争议[2-4]。因此,本研究旨在通过回顾性分析不同气管切开时机对神经重症机械通气患者预后的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性选择2020年1月~2021年12月入住弋矶山医院神经外科重症监护病房(Neurosurgery Intensive Care Unit,NSICU)进行有创机械通气且行经皮气管切开(percutaneous dilational tracheotomy,PDT)的患者274例。纳入标准:①年龄≥18岁且<80岁;②入住NSICU需要进行气管插管行有创机械通气的患者;③住院治疗期间行PDT患者;④经影像学检查证实以原发神经中枢性疾病为主要诊断且首次发病的患者。排除标准:①年龄<18岁或≥80岁;②未经气管插管行有创机械通气患者;③住院治疗期间未行PDT患者;④家属放弃治疗;⑤临床资料不完整的患者。

1.2 方法

1.2.1 分组 根据患者气管插管至气管切开的时间将患者分为早期气管切开组与晚期气管切开组。早期气管切开定义为气管插管至气管切开的时间≤3 d,晚期气管切开定义为气管插管至气管切开的时间>3 d[5]。

1.2.2 资料收集

1.2.2.1 基础资料 收集患者性别、年龄、诊断、体质量指数(body mass index,BMI)、病变部位、吸烟史、基础疾病史、是否存在大脑中线偏移、入院时格拉斯哥评分(Glasgow Coma Scale,GCS)及瞳孔光反射情况、入院时APACHEⅡ评分及SOFA评分、入院24 h内的动脉血气、血常规、血生化、心功能化验指标等一般基础资料。

1.2.2.2 主要观察指标 观察两组患者镇痛镇静时间、6个月格拉斯哥预后评分(Glasgow Outcome Scale,GOS)、ICU住院时间、总住院时间、总机械通气时间、ICU病死率、住院病死率、28 d及90 d病死率、VAP发生率、颅内感染发生率、深静脉血栓(deep venous thrombosis,DVT)发生率。

2 结果

2.1 两组患者一般基础资料对比 早期气管切开组诊断为急重型颅脑损伤患者的占比高于晚期气管切开组,而诊断为颅内动脉瘤患者的占比低于晚期组,差异有统计学意义(P<0.05)。早期气管切开组入院时双侧瞳孔光反射灵敏占比低于晚期组,而光反射消失占比高于晚期组,差异有统计学意义(P<0.05)。早期气管切开组患者入院时GCS评分低于晚期组,而入院时APACHEⅡ评分高于晚期组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组患者一般基础资料对比

2.2 两组患者住院并发症及住院结果对比 早期气管切开组患者VAP的发生率、镇痛镇静时间、总机械通气时间、NSICU住院时间均低于晚期组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组患者住院并发症及住院结果对比[n(%),M(P25,P75)]

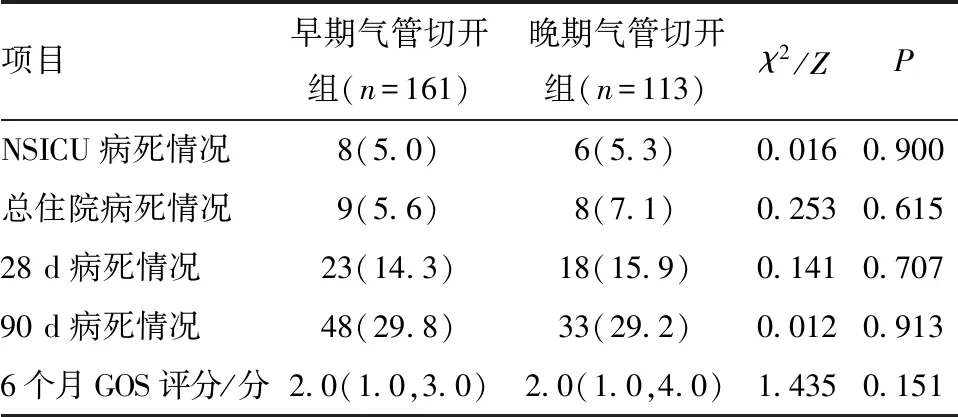

2.3 两组患者临床预后对比 两组患者在病死率、GOS评分及生存率方面,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3及图1、2。

图1 两组患者28 d生存分析

图2 两组患者90 d生存分析

表3 两组患者临床预后对比[n(%),M(P25,P75)]

3 讨论

神经重症机械通气患者由于存在严重的意识障碍以及呼吸中枢受累无法在短期之内恢复而选择气管切开作为主要的气道管理方式。但是,目前国际上对于神经重症患者气管切开时机的选择仍未有明确的标准和规定[6],因气管切开时机的不同选择在改善患者预后方面也存在一定的差异。

本研究通过回顾分析发现在早期气管切开组中诊断为急重型颅脑损伤患者的占比明显高于晚期组,而颅内动脉瘤的患者占比却相反。这说明急重型颅脑损伤患者较颅内动脉瘤患者在气道管理难度上更大,病程更久。因此,临床医师在面对急重型颅脑损伤患者治疗时可能更倾向于早期实施气管切开,以便于气道管理和临床治疗。本研究发现早期组患者在入院时双侧瞳孔光反射消失的占比明显高于晚期组,而在晚期组中双侧瞳孔光反射灵敏的比例较高,这主要是因为瞳孔对光反应是神经中枢病情观察的重要窗口,能够早期识别病情的严重程度及进展,田润发等[7]研究中也发现瞳孔对光反射越灵敏与出院后较低的死亡率是相关的。因此,我科对于入院时即存在双侧瞳孔对光反射消失的患者更倾向于早期气管切开。此外,还发现早期气管切开组患者的GCS评分更低,APACHEⅡ评分更高,这也说明早期组患者的昏迷程度更深,疾病严重程度更重,这与雷铃等[8]的研究结果相似。

在临床结果和预后方面,本研究发现早期较晚期气管切开可以显著降低患者发生VAP的风险,这与以往诸多研究结果[2,9-11]基本一致。这主要是因为长时间保留气管插管会对患者的口腔和气道黏膜造成严重的压力性损伤使其防御功能下降,同时还会使患者完全失去吞咽功能造成口鼻腔分泌物下行至下呼吸道而引发误吸。早期实施气管切开可以及时解除气管插管对患者气道黏膜的压迫和促进吞咽功能的恢复,同时也可更早地开放气道,促进痰液引流进而降低VAP的发生率。本研究还显示早期气管切开可以减少患者镇痛镇静的时间,这与Meng等[12]一项关于早期气管切开(≤10 d)对长期机械通气危重患者影响的Meta分析结论一致,刘慧权等[13]对153例重症脑血管病患者进行回顾分析也发现早期(<4 d)较晚期(7~14 d)气管切开患者可以显著减少镇痛镇静的时间。主要原因可能与早期气管切开能帮助患者尽早地从气管插管对其植物神经疼痛刺激中脱离有关,并且该类患者往往存在严重的意识障碍,早期减少镇痛镇静药物的使用也有利于病情的评估与判断。最近,Marra等[14]一项气管切开时机对急性颅脑损伤患者预后影响的Meta分析显示早期较晚期气管切开能够减少机械通气时间、缩短NSICU住院时间、总住院时间。Tavares等[11]一项选取GCS<8分的重型颅脑损伤及重症脑卒中患者气管切开时机对临床影响的Meta分析也显示出同样的结论。本研究也发现早期较晚期气管切开能够显著缩短患者总机械通气时间与ICU住院时间,这表明早期气管切开能够较早地改善患者呼吸功能,有利于痰液排出,改善氧合,促进神经功能恢复,进而有利于尽早撤机并转出ICU。但是,本研究中发现两组患者在总住院时间上差异无统计学意义,这可能主要与神经重症患者本身病情较为危急,致残致死率偏高,神经功能恢复较慢有关。另外,本研究还显示两组患者的临床病死率及6个月GOS评分差异无统计学意义,这与以往大部分研究结果[4,9,13]一致。仅在Qureshi等[2]一项回顾性研究中发现早期(≤10 d)较晚期(>10 d)气管切开能够降低颅脑损伤去骨瓣减压术后患者的病死率,这可能由于其研究人群不同以及将早期气管切开定义的较迟有关。

本研究也存在一定的局限性:①该研究为回顾性研究非RCT研究,这可能会对患者的选择存在一定的偏倚。②神经重症患者早期大多存在脑部水肿高峰期,这可能会影响临床医师对气管切开时机的判断,甚至可能出现非必要的气管切开措施,以致影响最终的分析结果。

综上所述,早期气管切开可以降低神经重症机械通气患者VAP的发生率,缩短镇痛镇静时间,缩短机械通气时间及降低NSICU住院时间,能够改善患者部分临床预后,值得在临床实践中积极实施。